2ndライブ直前! “ARP”生みの親、内田Pに直撃

これまで数々のゲーム作品を舞台に、数多くの魅力的なキャラクターを世に送り出してきたクリエイターの内田明理氏。そんな内田氏が、2015年10月にプロレスゲームなどの開発を行うユークスに入社して以来、手掛けているプロジェクトがある。それが、二次元のキャラクターをAR(拡張現実)で魅せるプロジェクト、“AR performers”だ。

男女問わず、“身近にいるかも”と思わせるリアルな二次元キャラクターを多数生み出してきた内田氏が“AR performers”で手掛けるのは、ステージの上でハイクオリティーなパフォーマンスを見せるイケメンアーティスト。内田氏が本プロジェクトで目指すものとは? そして熱狂的なファンを生み出すキャラクター作りのカギとは? “AR performers”の最新ライブイベントを控えたいま、内田氏に直撃した。

“AR performers”とは?

キャラクターデザイナー、CGクリエイター、ミュージシャン、ボイスアクター、アクター、ダンサー、ゲームクリエイターなど多種多彩な才能が集い、現実世界では存在し得ない、圧倒的な魅力を持つアーティスト“AR performer”を作り上げるプロジェクト。

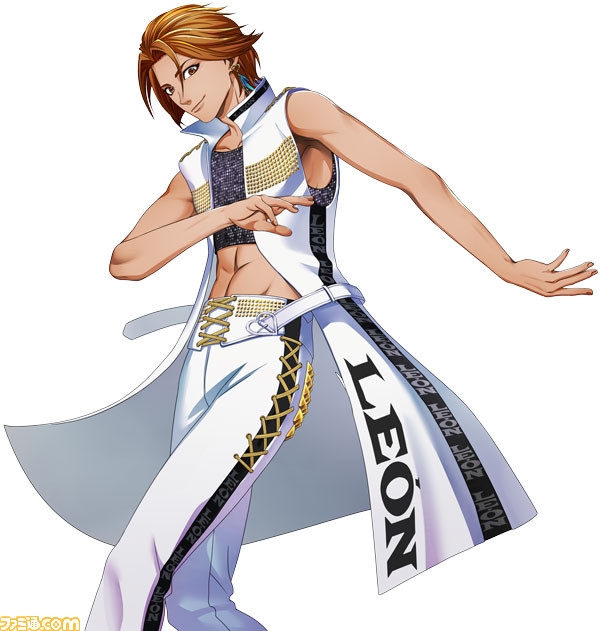

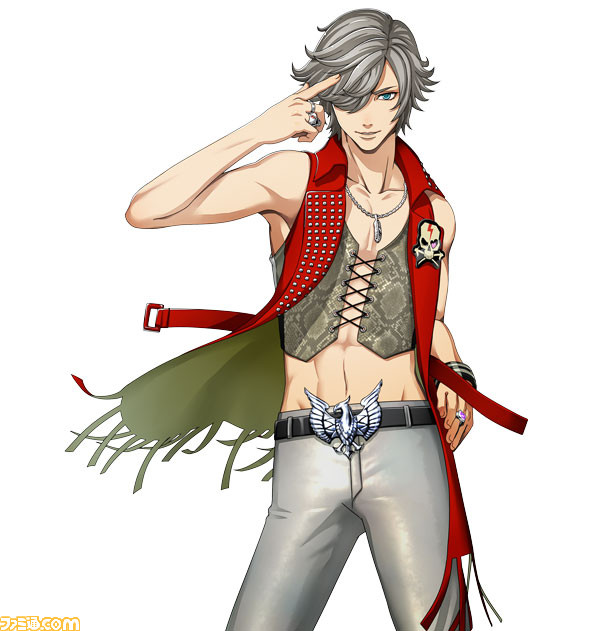

現在、シンジ、REBEL CROSS(レイジ&ダイヤ)、レオンという4人のアーティストが同プロジェクト内のプロダクション“Artists Republic Production”に所属しており、2017年7月22日(土)、23日(日)には2ndライブ“2nd A’LIVE(セカンド アライブ)”がディファ有明で開催予定。チケットの一般販売は、6月24日(土)10時より開始される。

ライブの詳細は、公式サイトへ。

なぜAR? キーワードは“一期一会の体験価値”

――まずは、2015年10月にユークスに入社されてからこれまでの活動を教えていただけますか。

内田 ほぼほぼ“ARP”のことだけやっています。会社にはいろいろと「こういうものもやってみたらどうですか」と提案してみたのですが、「それはいいからちゃんと“ARP”をやってくれ」と言われまして(笑)。聞かれる方によっては語弊があるかもしれませんが、クリエイターとしては非常に理想的な環境でやらせていただいています。当然予算的な制約などはありますが、「君の考えを実現してみなさい」と言っていただいているので、心おきなく目指すところに向かっています。

――10月に入社されてから、11月にはB's-LOG誌上で“ARP”を発表されています。本プロジェクトの構想はいつごろからお持ちだったのですか?

内田 ぼんやりした構想は入社以前からありました。前職を退職して「何をやろうかな」と考えたときに、やっぱり僕の得意技はキャラクターを生み出して、そのキャラクターを好きになっていただくことだと思いまして、ご期待いただいているのであればそこを突き詰めてみたいなと考えたのです。

当時はちょうどゲームのメインストリームの端境期と言いますか、プラットフォームがコンシューマーからアプリにワーッと広がっていって、ゲームの遊びかたや遊ぶ人たち、いろいろなことが変わっていました。そのなかで自分は何をすべきかと考えて、プラットフォームに捉われずに、自分が得意なことを突き詰めよう、と。

――“ゲーム”というプラットフォームではなく、“キャラクター作り”にこだわろうということですね。

内田 それをストレートにやるにはどうしたらいいかと考え、“ライブをやらせよう”と思いました。ゲームキャラクターのイベントもやらせていただいていましたが、一期一会の体験、イベントに行く楽しみに価値を感じていらっしゃるお客さんがとても多かったのです。一方で、世の中を見回すと、動画や音楽などのデジタルコンテンツそのものにお金を払うことに対して、正直、皆さん抵抗が出てきたのではないかと。そういった世の中の流れがあるなか、音楽になんかまさにそうで、CDは売れない一方、ライブとかフェスは年々規模が広がっています。これはデジタルコンテンツにお金を払うのがイヤになってしまった一方、“体験価値”に価値を感じていらっしゃる方が多いのだと思いました。

――コンテンツそのものではなく、一期一会の体験にお金を払いたい人が増えている、と。

内田 であれば、自分の作ったキャラクターを生でお客さんに対峙させるというのがいちばんシンプルな形だろうと考えました。それぞれを実現する技術はある、ただそれを統合してエンターテインメントにしているものはいまのところ世の中になさそうだ、じゃあやってみる価値があるな、と。

――キャラクターのアウトプットとして“ライブ”という見せかたになったのですね。

内田 生の体験を二次元のキャラクターと共有できるというのは、僕の知っている限りあまりなかったので。

――そんな経緯で生み出された“AR performers”とは、どういったプロジェクトなのですか?

内田 すごく簡単に言うと、いろんなAR技術を使って二次元のキャラクターを生のステージに立たせ、彼らが生で演技してお客さんとコミュニケーションを取るという、そういう舞台です。

――ただARでキャラクターを投影するだけではなく、彼らの生のリアクションが必要だったというわけですね。

内田 そうです。外で雪が降っていれば「あ、外が雪になりましたね」と言うし、彼らが客席のお客さんを見てるんですね。お客さんが彼らを見ているだけではなく、彼らもお客さんを見ているので、「はい!」と手を挙げたお客さんを「そこのあなた」と指してやりとりをすることができる。そういう演出とシステムです。

――そこでなぜ男性のイケメンキャラクターを選ばれたのでしょうか?

内田 男性向けの作品も手掛けていたのですが、「早くつぎをやってください」、「つぎは何をやるんですか」という声が、女性のほうが大きかったんですよ(笑)。

――なるほど(笑)。

内田 「女性向けのほうから早くやらないとマズいかな」と思いまして(笑)。それから、そもそも僕は音楽が大好きで、音楽寄りの仕事をしたいとずっと思っていたのです。自分が聞く音楽は男性アーティストのものが多いので、パフォーマンスや楽曲がイメージしやすかったというのもありますね。

――新たなキャラクターコンテンツを作り上げるにあたり、VRではなくARを選ばれた理由というのは?

内田 体験価値は、その場その瞬間限りの経験であればあるほど高まります。ですが、残念ながらいまのVRのヘッドマウントディスプレイのようなものは、個人で完結してしまう経験しか提供できないと思うんですね。ARですと、周りに友だちや知り合いがいる、目の前に彼らがいる、同じものをみんなで見てみんなで騒ぐということができる。きちんと“ライブの体験価値”として素直に提供するには、90%本物、10%バーチャルのほうが都合がよかったのです。VRで周囲の人やステージの上にいる人と“その場”を共有している空気が出せるかと言われると、正直、いまの技術ではちょっと厳しいかなと思います。

――“共有”がキーワードになるのでしょうか。

内田 そうだと思います。体験価値の大きな部分ですね。「その場にいっしょにいたよね」と友だちと言える、それがライブやフェスに参加する価値だと思うんですよ。みんなで笑ったり肩を叩きあったり、オフ会になだれ込んだり(笑)。

――個人で楽しむVRとみんなで楽しむAR、という感覚でしょうか。

内田 それぞれによさがあると思いますが、僕はみんなで共有する経験、一期一会の経験にみんなが価値を感じているなと思ったので、こういう形になりました。

――内田さんの目指す方向を実現するには、ARのほうが適していたのですね。

内田 いまのところはそうですね。ですが、“ARP”のメンツがVR空間に出て……ということにも興味はあります。今度リリースされるCD『A’LIVE2』(7月19日発売予定)にVRのおまけをつけるんですよ。“ARP”のラジオの収録現場で、ユーザーさんがいっしょのテーブルについているという(笑)。そういう実験もしています。

――“ARP”が目指す理想というのは?

内田 バーチャルとリアルの境目を曖昧にするという話(※)の延長でもありますが、僕はキャラクターを生み出す仕事をしていて、そのキャラクターがいつか自分と同じ地平に立ってほしいとずっと思っているんです。ふつうに存在するようになってほしいんですよ。劇場に行くと生身の役者さんが演じているふつうの芝居もあるし、二次元の役者が演じる芝居もある。そんな世の中になるといいなと思っています。とくに日本は、これだけ二次元のキャラクターが受け入れられている文化はなかなかないですし、舞台やライブが世界一多いと聞きました。皆さん好きなんですよね、舞台やコンサートが。

※「バーチャルとリアルの境目をあいまいにする」:2016年6月、ユークス入社会見時に内田氏が語った抱負。入社会見のリポート記事はこちら。

――確かに、毎日のようにイベントや舞台、ライブが開催されていますね。

内田 だったら日本人が好きな二次元キャラクターが舞台をやったり、コンサートをやったりすればいいと思っていて。それができる技術はあるんだから、あとは演出のノウハウとやる気だけじゃないですか。ゆくゆくは、“AR芸能界”ができないかなと思っています(笑)。“ARP”ならぬ“ARGK”ですね(笑)。

――“ARP”ファンの皆さんも、限りなくリアルでありながら、やっぱり二次元であって三次元ではない、というところに価値を見出されているのでしょうか。

内田 歌舞伎などと少し似ている気がします。歌舞伎も女性のキャラクターを女形の方が演じますよね。男性が演じていることは周知の事実ですが、舞台上に立つと観客は彼を絶世の美女として観ることができる。それとすごく似ていると思っています。

――演者と観客の共犯関係とも言えますね。同じルールを共有しているというか。

内田 “ARP”に限らず、2.5次元舞台も声優さんが歌って踊るイベントも、醍醐味を抑えているお客様が高度な鑑賞能力で観ているのだと思います。歌舞伎を観る目みたいなものが、日本人のDNAにあるから成立していると僕は思うので。共感能力や見なしの文化があって成立しているのではないでしょうか。

――“ARP”の場合、ひとりでも「いやいや、結局映像じゃないか」と言うお客さんがいると覚めてしまいますよね。最新技術を結集して、そういった“ツッコむ隙”を意識的に排除していかれたのでしょうか?

内田 それもありますし、落としどころには絶妙なバランスがあります。たとえば“ARP”ではリアルタイムでモーションキャプチャーを行っていますが、それを生で出してしまうと“人間くさい動き”すぎて気持ち悪くなってしまう。そこをプログラムを使ってリアルタイムで修正したり、役者さんの芝居で吸収するといったことをやっています。目線の動きも、固まっているとCGっぽさがすぐバレちゃうんです。それもプログラム制御しています。かなり高度なことをリアルタイムでやっていますね。