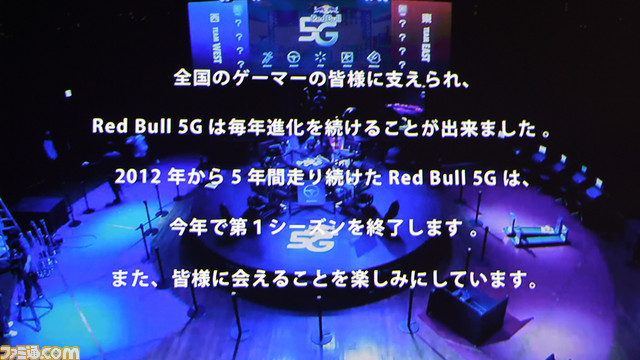

レッドブル主催の5ジャンル5種目のゲーム大会、Red Bull 5G。昨年12月に行われたRed Bull 5G 2016 FINALSのラストで、この大会をもって“第1シーズン”の終了となることが発表された(本誌では大会リポートを掲載しているので、詳細はそちらを参照)。

「日本のゲーミングシーンに翼をさずける」というコンセプトで始まったこの大会は、果たしてそれを実行できたのか? そしてシーズンの終了とは何を意味するのか? 発足から本大会のプロジェクトアドバイザーを務めた、グルーブシンクの松井悠氏に話を聞いた。Red Bull 5Gの運営面にはじまり、1990年代から現在まで競技ゲームシーンに関わる同氏ならではのイベント観やゲームコミュニティ観にまで至る、収録2時間、合計2万3000字超というロングインタビューだが、どうか最後までおつきあい頂きたい。

次のフェーズに進むからこその“第1シーズン終了”

――昨年のRed Bull 5Gのエンディングロールで、今回でRed Bull 5Gの「第1シーズンが終わり」であることと、いずれ帰ってくるという趣旨のメッセージが出されましたが、まずはあのメッセージの真意についてお伺いできればと。

松井 毎年12月に開催、ということだけが先行して決まっていく中で、「時間に追われてクオリティが下がっていく」ということを避けたかった。スケジュールを追いかけるだけでは、ただイベントを実施するだけで精一杯になってしまうのでキツいな、と……。「キツイ」というのは、単純に人を増やせばいいかといった話でもなくて。スタッフの根性だけで解決できるなら根性を出せばいいんですけど、中々そうもいかない部分もあるので。

――毎回カッチリとコンセプトとチャレンジがあるイベントなわけで、惰性でも続いてればいいやというイベントでもないですしね。

松井 そのサイクルが破綻してしまう前に、一度キリがいいところ(5回目の開催)から「そもそもRed Bull 5Gってなんなんだろう」というところも含めて考えましょう、という話になりました。なのでこれでやめるという話ではなくて、当然「じゃあ次をやるにはどうあるべきか」とか、どうやればいいかといったことを考えていく上での決断ですね。すぐに6年目をやるという前提があると、結局考え直す時間がなくなって同じ轍を踏むんじゃないかな、と。こればっかりは運営側の我々のリソースを増やしたところで、変わらないんじゃないかと思ったので。

――確かに、コンセプトの再検討とかそういうレベルの話は、人手を増やせば解決するわけでもないし。

松井 いつぐらいかな、2016年の頭辺りからそんなことは自分の中でも考えていて、じゃあいつアナウンスするのかとか、そういうのもいろいろみんなと相談して、最終的には「当日でいいんじゃないか」と。実は当日の配信ではオープニングで話しているんですけど、会場では盛り上がりに水を差したくなかったので、ああいう形(エンディングでの発表)になりました。レッドブルさんとは、2017年は2017年でまたちょっと新しいことをやろうという話をしていたりもするんです。

――一度まとめると、今回の決断の発端としては、今の発想の5Gというのは2016年で集大成だとして、それ以上のことをやるんだったら一回頭を使うような時間が必要だということですね。

松井 スタッフのチームメイク、パブリッシャーやデベロッパー(開発会社/開発者)とのやり取り、プレイヤーとのコミュニケーション、そういう所から全部含めてもう一度ちゃんとやっていきたいというのが本音です。6年前にRed Bull 5Gが始まった時に、レッドブルの人と「このステージにレッドブルアスリートが上がる日が来るといいですね」という話をしていたら、2016年は本当にレッドブルアスリートのウメハラ選手とボンちゃん選手が上がることになりましたし、5年というのは短いようでいて長いようでいて、うまく行ったのもあれば失敗したのもありますが、いろんなチャレンジをしてきました。でもこのまま6年目をやろうと言っても、同じ流れ、同じことになって、タイトル選んで予選やって……という繰り返しになってしまいがちですから。

それとレッドブルさんって、意外と同じイベントを繰り返しやらないらしいんですよ。「5年同じ国で同じイベントをやるのは珍しい」というのは結構いろんな人から聞いていて、「そうなんだ」なんて思っていたんです。確かに、2016年はRed Bull King of the Rock(ストリートバスケの大会)がなかったし、Red Bull BC One(ブレイクダンスの世界大会)も日本で決勝が行われたのは6年ぶりなんですよね。でもそういった中で5Gを続けるにあたって、珍しいケースだというのにあぐらをかいてずっと同じことをやっていれば「それって(レッドブルが)やる必要なくない?」といった話にもなってくるじゃないですか。であれば、常にもっといいものを目指そう、という姿勢をキープしていきたい。

――「シーズン」と聞いて「海外ドラマかよ」と思ったんですけど、本当にそんな感じですね。裏では次のシーズンに向けて当然のように動いてても、制作のために間が空いてしまうから、無理に連続させないで一旦シーズンを切るじゃないですか。ああいう意味での第1シーズンの終わりだと。

松井 そうですね。個人的には、World Cyber Gamesという大会の日本予選運営を2005年から5年間やらせてもらって、これでRed Bull 5Gも5年間やったわけで、5年という期間にひとつの区切りを感じているところもあります。World Cyber Gamesをやっていた頃って、日本でまだまだeスポーツとか言われる前の時代で、盛り上がり感も規模感も結構小さかったんですね。でも時代が変わって、その中でRed Bull 5Gをやって成長できて、じゃあ次の5年をやるとしたら何をコンセプトにしていくのかとか、そこら辺をずっと考えていて。

――新しいコンセプトが始まるかもしれないわけですね。

松井 例えば「Red Bull 5Gってなんだ」という時に、“イースト・ミーツ・ウエスト”(東西の出会い)であり、“5ジャンルで5ゲームによるチーム戦”というフォーマットがひとつありますよね。そこで“イースト・ミーツ・ウエスト”という部分を“アジアVSヨーロッパ・アメリカ”みたいに発展させて、その予選をファイティングは日本、レーシングをシンガポール、韓国でスポーツをやって、しかもその国以外からも参加できる、とかやったら面白いなとか。やったらどれだけ大変かは想像したくないですけどね(笑)。

――まぁ実際やるかは別として、アイデアの例ですね。

松井 格闘ゲームの人たちって、昔からよその土地のゲーセンに“遠征”していましたよね、例えば今はCapcom Pro Tourというストリートファイターシリーズを軸にした大きな大会があって、本当に国を超えた遠征になってきている。僕はそういうのも楽しいと思うんですよ。だから『ぷよぷよ』のプレイヤーも国を渡って他の国でプレイするとかね。「ゲームの大会のために他の国に行く」というのは、お金はかかりますけど、すごく楽しいことだと思いますし、それをみんながスムーズにやる橋渡しができたらいいなと。

――リアル「俺より強い奴に会いに行く」(ストリートファイター2のキャッチコピー)の他ジャンル版ですね。その他のアイデアはどうですか?

松井 これは反省点なんですけど、ゲームを選んだら選びっぱなしになりがちな所は変えていきたいです。2016年は、特に発表から予選の実施までがすごくタイトなスケジュールだったんです。もちろん勝手にこちらで選んでいるわけではなくて、タイトルの発表までにパブリッシャーさんや色んな方とお話して、「今年はこれでやらせてください、発表はこのタイミングで」というのをやっていくわけですけど、そこにもっと余裕を持たせたい。そうすればプレイヤーにも練習してもらう時間を作れる、それにそれぞれのジャンルのプレイヤーに対して、横断的なアプローチをすることもできる。

あるいは、本当に小規模なオフラインイベントをいろいろやっていくとか。レッドブルさんのオフィスもいろんなゲームのオフ会に使われていますし、そういう所を使ったり、じゃあ東だけじゃなくて西でもやろうとか。ウチの会社(グルーブシンク)でPS4本体とモニターなど一式を収納できる“ゲーミングボックス”を作ったりしたのも、あれを持っていけばもっとみんなが気軽にオフラインで交流できるんじゃないか、オフイベを実施しやすくなるんじゃないかという発想なんですよ。

それから3年目に『バイキングぽいぽい!!』を採用した時に、大会用のオリジナルステージを作ってもらったんですけど、ああいうのも気分が上がるじゃないですか。『リーグ・オブ・レジェンド』や『Dota 2』の大会でもああいう仕掛けはあるし、元々は『カウンターストライク』の頃からかな? 時間をかけた分だけああいうこともできればいいですし。

――単に許諾をする/される以上の関係があるといいですよね。

松井 過去のインタビューでも言っていますけど、パブリッシャーとデベロッパーとプレイヤー、全部が一体になって初めてそこで競技的なゲームシーンが存在できると思っているので、Red Bull 5Gを通じてデベロッパーに対してもどういうことができるのか考えたいんですよね。作る人、売る人、遊ぶ人、三者にとって喜ばしいものはどうあるべきかというのを考え続けていて、それを形にすればこういうものなのかなぁというのを目指しています。

パブリッシャーってゲームをセールスすることで収益を上げる人たちで、デベロッパーとはゲームを作ることで収益を上げる人たち。プレイヤーはゲームをプレイすることで喜びを得る人たち。ビジネス的な側面とコンテンツを消費する人たちの側面ってやっぱり違うので、そこも考えながらやらなきゃいけない。パブリッシャーの方ばかり向いていてもいけないし、プレイヤーの方ばっかり向いていると、パブリッシャーにとってどうでもいいイベントになってしまいますし。

そういった中で、Red Bull 5Gはデベロッパーとのコミュニケーションも、比較的密にできていた方だと思うんですよ。そもそもデベロッパーの人って、あまり大会とかに来てくれないんですけど、2016年のFINALSにも結構いらっしゃっていて。「自分たちが作ったゲームがこういう風にプレイヤーにとっていい場所になるんだな。じゃあこうしよう」といった感想を持って帰ってくれる。それで何がいいかと言えば、観戦モードを検討してくれるとか……僕らが大会をやる上で喉から手が出るほど欲しい要素、トーナメント機能を用意してくれるとか、そういうものに繋がってくる。そういう感じのコミュニケーションって大事だと思うし、そこはこれからも、もっとやっていかなきゃいけない。

それぞれが当事者である成熟した競技ゲームシーンを夢見て

(前段に引き続き、松井) 後はみんなのマインドを少しずつ変えていくと……、もしこれが本当に競技シーンとかeスポーツと呼べるものであるとするならば、プレイヤーのマインドもそうだし、パブリッシャーのマインドも、デベロッパーのマインドも、みんなを少しずつ変えていかなければならないなと考えていて。

――というと?

松井 いまの日本で行われているほとんどの“ゲーム大会”、“eスポーツ大会”って、パブリッシャーから見ればユーザーサービス、カスタマーサービスの一貫として行われているようなもので、“お客様へのアフターサービス”以上でも以下でもない。だから“選手”って呼ぶとしても、その本質はまだ“お客様”なんですよね。逆にプレイヤーも「自分たちはゲームを買ってる客なんだから」という思考がどこかにあると思うんです。

――ああ、ちょっとネガティブな意味を込めて「運営」って呼ぶ時の響きとかそんな感じありますね。

松井 そこでプレイヤーがもっと……言い方が難しいけども、「遊んでやっている」わけでも「遊ばせて頂いている」わけでもないという、その辺りのバランス感。

例えばあるIPが続いていく中で、新作をパッケージで出して、それをユーザーが買うという形がありますよね。もちろん少額課金モデルの場合もありますけど、いずれにしてもそこで「買ってくれる人のうち、競技的に楽しんでいるコアなユーザーは何%なのか、その何%に対して限られた予算とリソースの何%を割くべきなのか」みたいな考えをビジネスとしてゲームを扱う……すなわちパブリッシャーやデベロッパーの人たちは当然しますよね。

――コア層を優先するのが果たして全体の最大幸福に繋がるのか、みたいな難しい部分ですね。

松井 そこに対して“お客様”であるコアプレイヤーは「自分たちが欲しがる要素は常に入らなければいけない」みたいな考えが少なからずある。そうじゃなくて、プレイヤーもパブリッシャーもデベロッパーも当事者として、その競技としてのゲームがどうあればみんながハッピーになるのか、自分たちの都合を押し付けるだけではなくて、どう話を聞かせるか、どうお互い説得材料を出すかという所まで上がれば、またちょっとよりよいシーンになるのかなと。

――受け身じゃない、お互い対等なコミュニティというか。たまに「なぜこれが欲しいのか」、「なぜこれがよくないのか」っていう主張をメーカーに聞かせるテクがめちゃくちゃうまい人がいますけど、「これは相手がわかってるなぁ」と唸らされますね。

松井 プレイヤーのことをお客様扱いして、ずっとサービスだけするっていうのは、一番簡単なやり方で、楽なんですよ。喜ばせて、なんだったらなんか食べてもらって、楽しいものを経験できたら、それでもう満足してくれるので。そうじゃなく当事者として、みんなが少しずつ知恵を出して、汗をかいてやると、もっといいものができるんじゃないかなと。

僕はいままでプレイヤーサイドでもあり(“ストッキング松井”の名で鉄拳プレイヤーとして活躍)、パブリッシングサイドのお手伝いもさせてもらって、IGDA日本とかUnityでデベロッパーサイドのお手伝いもさせてもらって……ゲーム開発をしたことはないですけれど、そういう経験の中で、仮に競技ゲームシーンが“eスポーツ”と呼べるものになるとしたら、そこなんじゃないかなという感じがしています。

――本当に長期的な成熟を目指すとなると、当事者の一員として協調して成長していく必要があるでしょうね。

松井 これは言い方が難しくて……「いや、お客さんにはサービスだけしてればいいんだよ」なんて言われたりもするんです。賞金についても、お金ってもらえればそりゃ嬉しいですよ。もらえるか、もらえないかでいったら、誰だってもらえた方がいいに決まってる。僕だってそうです。10万円よりは100万円のほうがいいですし、100万円よりは1000万円のほうがいいですし。それに、いまは専業・兼業も含めてプロゲーマーの人たちがたくさん生まれてきていますし、賞金があるからこそ、そのゲームをやりこむことができ、そのプレイの結果としてさらにゲームのシーンを加速させていく、という循環も生まれている。そんな中で、競技シーンはどういう形であるべきなのか、誰にとってもハッピーな形はどういうものなのか、というのは本当に難しいなぁ、と思っています。

僕は、個人的に「そのゲームが好きで、勝手に大会をやっているシーン」がすごい好きなんです。その人たちって、10年前のゲームだろうが15年前のゲームだろうが、そのゲームをバリバリ遊んでて、すごく楽しんでいる。それってコミュニティの幸せな形のひとつだと思うんです。よそから見れば「新人が入らないコミュニティはよくない」とか、「もっとこうあるべきだ」みたいな事を言いたくなるかもしれないけど、ぶっちゃけそのコミュニティの中にいる人にしてみれば余計なお世話としか思わない。それが閉鎖的であるか否かとかは本人たちにはまったく興味がなくて、好きなゲームを好きな人と遊べるんだから、こんな楽しいことはないですよね。

――パブリッシャーやデベロッパーの側でサイクルが終わってしまっているゲームなんかそうですけど、それで完結しているものも、それはそれであり方のひとつですね。

松井 そうなんです。そういうコミュニティにも今言ったような事を強制しようって言うんじゃない。ただ、開発者がプレイヤーのことも思いながら作り続けて、プレイヤーも開発者のことを考えてみるとか、三者がしっかりくっついていくことができればすごくハッピーな形が生まれる可能性がそこにあるんじゃないかなと。

――そういう、まだ見ぬ関係の模索も含めて、プレイヤーも含めてみんなで次のレベルに行くためにも、仕切り直しや練り直す時間が必要だったということですね。

松井 はい、そうですね。そこまでできたら面白いな……。