フロンティアスピリットの体現者、流浪の“ホーボー”たちの物語

今月頭にサンフランシスコで行われたインディーゲームイベント“Day of the Devs”で、昨年のThe Game Awardsで発表されたDim Bulb Gamesの『Where the Water Tastes Like Wine』のデモを遊ぶことができたので、その内容をご紹介しよう。

本作のテーマは“ホーボー”(Hobo)と呼ばれる人々の放浪の旅と、彼らがその旅路で出会った仲間と交流することで「俺が前に出会ったとある奴から聞いたんだけどもよ」と伝承されていく、不思議な体験談や数奇な運命、そして時にもっともらしいほら話がごっちゃになった近代の民話(フォークロア)だ。

ホーボーとは、19世紀の終わりから20世紀初頭のアメリカで、土地や仕事に縛られずに各地で働きながら方々へ渡り歩いていた流浪の労働者のこと。その自由な生き方にフロンティア・スピリットを見出した人々によって、フォークソングやアメリカ文学に影響を与えてきたのだが、本作はいわば、ホーボー文化や民話に残る自由な魅力をビデオゲームとして描き出そうという作品なのだ。

実際、タイトルになっている「Where the Water tastes like Wine」という言い回しも、広大な見知らぬ大地を進んで行く放浪のイメージがある、アメリカのさまざまなフォークソングに出てくる表現だったりする。

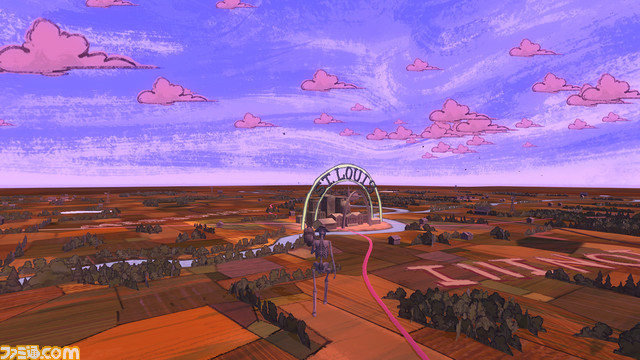

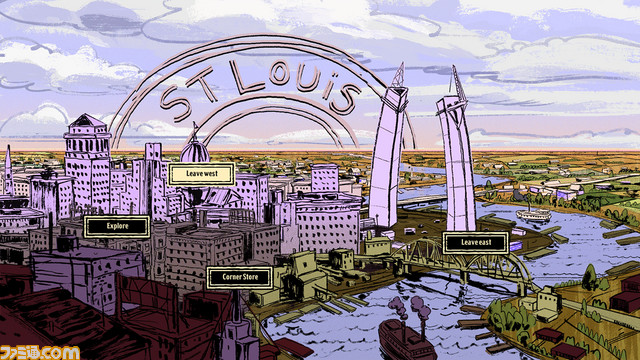

メインはアメリカ全土を描いた3Dマップを放浪していき、森などの特定のポイントや、街に入るとイベントが発生し、テキストアドベンチャーゲームライクな2Dのイベントシーンに移行するという感じ。

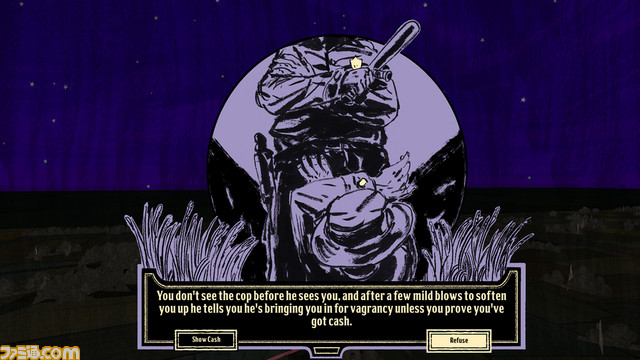

また都市に近い幹線道路ではヒッチハイクを試みて高速移動することもできるし、各地の駅では歴史上ホーボーにとって重要な移動手段であった列車のタダ乗りもトライできる。ただし列車ではランダムイベントとしてほかの旅人に出会うこともあれば、ホーボーを描いた映画の代表的な作品のひとつ「北国の帝王」ばりに鉄道警察に見つかって叩き出されることもあるので注意。

ちなみにマップ上でプレイヤーは、わずかばかりの荷物を担いだ巨大なガイコツとして表現される。マップ自体も手描きの空の下にメタ的に簡素化されたポリゴンの大地が広がっているというアートスタイルで、浮世離れした感じが出ているのが面白い。これは近代の逸脱者のファンタジーなのだ。

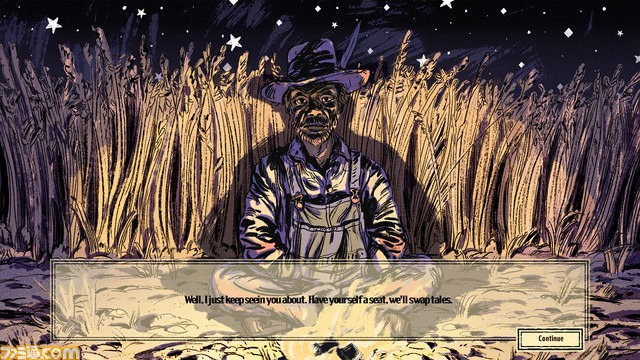

イベントシーンでは、“人間の言葉で喋る動物”などに出会うこともあるし、別の旅人に会ってお互いの身の上話や旅の途上で見聞きした話を交換することもある。獲得したエピソードはタロットカードの絵柄に合わせた分類で蓄積されていき、さらにほかの旅人と会った時に披露することが可能。彼らを関心させることができれば、彼らのエピソードを聞くことができるという仕組みだ。

また、エピソードは一回聞いたらそこで終わりというわけではなく、最初の話を聞くと次の章がアンロックされて、どこかでまた続きを得られるという仕組み。そうして旅を続けていくうちに、話のストックが溜まっていくというわけだ。

ちょっとしたサバイバル要素も用意されていて、どこまでも歩き続けていると疲れが溜まってきて、行動に支障が出てくる。街でなけなしの金をはたいて購入した食料を使ったり、宿に泊まるといったことで回復可能だ。

しかし浮浪者同然なのでお金がないのが基本で、ランダムイベントとしていくらかお金を得ることはあるものの、Dim Bulb Gamesの創設者でメインクリエイターであるJohnnemann Nordhagen氏いわく、慎重なプレイヤーのRPGのように十分なお金を貯めて持ち歩くのはほぼ不可能で、つねに金欠だろうとのこと。一方でサバイバル要素は「あくまでサブの要素」だと語っていた。

また配信は(当初予定していたの2016年ではなく)2017年中になる見込み。プラットフォームは現状でPC/Mac/Linuxを予定しており、ローカライズ等は未定。Dim Bulb Gamesはこれがファーストタイトルで資金的な限りがあるため、Nordhagen氏が独立前に在籍していたThe Fullbright Company(現Fullbright)で関わった『Gone Home』で行ったのと同じような、ファンによる各国語の“有志翻訳”を促進するような仕組みを用意することも検討している(Gone Homeでの取り組みについては、Nordhagen氏が2014年のGDCで行った講演の概要を掲載しているので、興味がある人はこの機会にそちらも読んでみてほしい)。