Microsoft HoloLensに見出す可能性とは?

2016年4月29日、30日に千葉県・幕張メッセで開催されたニコニコ超会議2016。初音ミクが出演する“超歌舞伎『今昔饗宴千本桜』”や“超野球”など、見どころがいっぱいだった超会議2016だったわけですが、記者がもっとも注目したのは、やっぱりMicrosoft HoloLens。昨年発表されて大きな注目を集めたMicrosoft HoloLensのコンセプトモデルが、JAL(日本航空)ブースにて出展。しかも、Microsoft HoloLensが試遊できるのが国内初(!)とのことで、喜び勇んで出かけてみてプレイした模様は、ファミ通.comで先日紹介したばかり。

MR(ミックスド・リアリティ)の新型デバイスとして、注目を集めるMicrosoft HoloLens。ミックスド・リアリティ(複合現実)とは、実在の世界にコンピュータで処理された各種情報を重ねあわせて、現実世界を増幅させるテクノロジー。昨今話題にされることの多いAR(拡張現実)も、このMRに含まれる。Oculus Riftや、HTC Vive、さらには10月に発売されるPlayStation VRなど、VRデバイスが勢揃いする今年。その先にあるテクノロジーとして、ARやMRにも注目が集まるが、実際のところ、Microsoft HoloLensにはどのような可能性があるのか? JALにて、Microsoft HoloLensのプロジェクトを担当する、澤 雄介氏に聞いた。

日本航空

商品・サービス企画本部

業務部 業務グループ

アシスタントマネジャー

澤 雄介氏

まずは、なぜJALはMicrosoft HoloLensのコンセプトモデルを制作するに至ったのか? じつはJALではつねに新技術の開拓に取り組んでおり、その過程でMicrosoft HoloLensに着目したのだという。

「新しいテクノロジーが生まれてくるなかで、JALでは日々、イノベーションに挑戦したいと思っています。お客さまへのサービス向上や業務用途を問わず、“新しい驚きや感動をご提供していきたい”という気持ちで取り組んでいます。そういう意味では、つねに新しい技術に注意を向けています。そのような中、注目したのがMicrosoft HoloLensでした。ちょうど、昨年(2015年)春くらいに北米で発表されて、私たちも、“Microsoft HoloLensはどんな分野で活用できるのか?”とさまざまな部門で検討していました」

Microsoft HoloLensに着目して、活用方法を模索するとは何ともアグレッシブだが、「新しいテクノロジーを活用してサービス向上に取り組みたい」という発想がJAL自体にあるようだ。ではいったい、JALはMicrosoft HoloLensのどのような点に惹かれたのか? 澤氏は、「最初は“これ何だろう?”くらいに思っていたのですが……」という程度に笑みを漏らしたうえで話を続ける。

「いちばん大きかったのは、リアルにホログラムが出せることです。VRだと見て終わってしまうのですが、ARやMRだと付加情報をが出すことができる。現実と複合して使用することで、さまざまな用途の可能性が広がります」

JALでは、Microsoft HoloLensの技術を確認するために、実際にアメリカのマイクロソフト本社まで出かけていったというから、そもそもMicrosoft HoloLensには相当期待するものがあったのだろう。JALでは、マイクロソフト本社のスタッフとやり取りをして、テクノロジーの詳細を知るにつけ、Microsoft HoloLensでできることを模索し始める。

「当初は、本当に突拍子もないアイデアがいろいろありました。たとえば、機内食を食べるときにまわりの景色がそのままだと味気ないね……ということで、まわりをレストランの雰囲気に変えてみるなど。そういった議論を経て、“Microsoft HoloLensは訓練用途での使用がもっとも適しているのでは?”との思いが確信に変わっていきました」

それが昨年8月のこと。ちょうどマイクロソフトでは、Microsoft HoloLensをビジネス活用したい企業を募集しており、JALではマイクロソフトに企業のビジョンなどをプレゼンテーションした。お互いに理解を深めたうえで、「Microsoft HoloLensの活用プロジェクトをいっしょに展開していく」ことになったのだという。JALとマイクロソフトのMicrosoft HoloLensコンセプトモデルのプロジェクトでは、ゲーム開発に例えるならば、JALがプロジェクトの企画立案をして、マイクロソフトが開発を請け負うというスタイルで進められたようだ。

もちろん、新しい取り組みだけに、さまざまな試行錯誤があったことは容易に想定される。JALではプロジェクト始動後、現場で働く社員に声をかけたものの、「わからないことだらけで、“おもちゃを作ろうとしているのか?”という意見もありました。やはり実際にかけてみないとわからないんです」と澤氏。とはいえ、ということは逆に言えば一度利用すれば、理解してもらえるということで、一度使ってもらうことによってイメージを共有し、企画は推進されていったという。

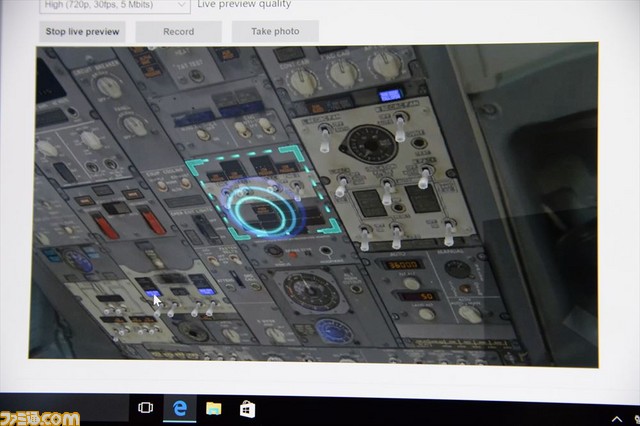

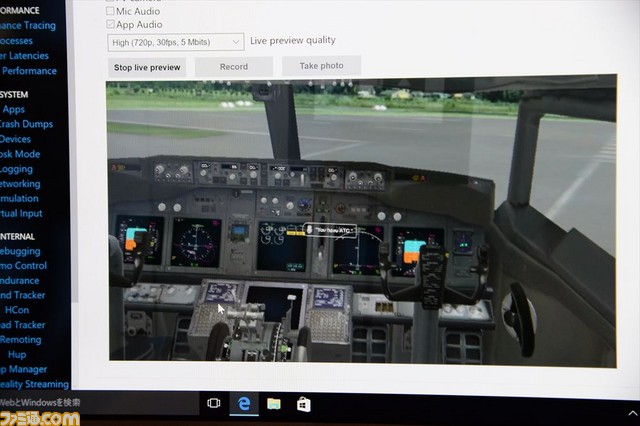

JALとマイクロソフトとで意見のすり合わせをして、実際に開発がスタートしたのが2015年12月。開発自体はおよそ3ヵ月で終了した。既報のとおり、開発されたのは“ボーイング737-800型機 運航乗務員訓練生用 トレーニングツール”と“ボーイング787型用エンジン 整備士訓練用ツール”のふたつ。いまパイロット資格を得るための初期のイメージトレーニングにおいては、壁にコクピットの写真を貼って計器の位置を覚えるという、極めてアナログ的な方法が採用されているらしいのだが、“ボーイング737-800型機 運航乗務員訓練生用 トレーニングツール”はそれに代用されるものだ。

「いままでは、いわば完全なイメージに依存したトレーニングです。紙なのでリアル感にも欠けますし、操作手順が正しいかどうかも教えてくれない。その点、Microsoft HoloLensはミックスド・リアリティなので、リアルなコクピットを見ながら自分の手で操作できるのです。教科書で覚えた知識を体で覚え込ませる訓練に非常に適しています」

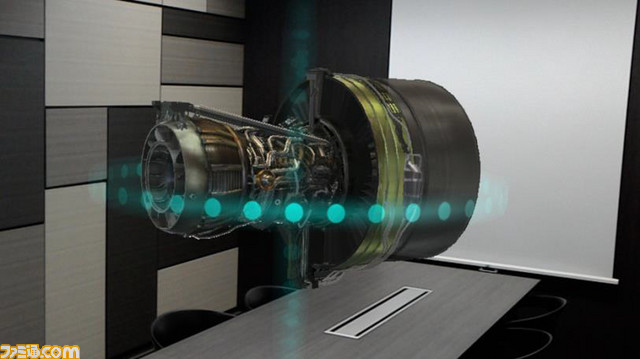

一方のエンジンに関してはどうか?

「いちばんの訓練になるのは、やっぱり実物のエンジンを見ることです。それは間違いないのですが、実物を見るのがたいへんです。カバーを外すこともたいへんなら、吊るしたり降ろしたりするにも手間と時間がかかります。それがMicrosoft HoloLensがあれば、いつでもどこでも実物大のエンジンを確認できます」

現実に行うと手間もかかるし、時間もかかるものをMicrosoft HoloLensを利用することで容易に体験できる。まさにMRならではの使いかたといえるだろう。ちなみに澤氏によるエンジン作成の際の苦労話も興味深い。

「3Dホログラムを作る場合、基本的にCADデータがあればいちばん精細でいいのですが、私たち航空会社はエンジンのCADデータは一切持っていません。でも、実物のエンジンはあるので、夜を徹してエンジンの写真を何万枚と撮りました。360度、上から撮ったり、エンジンを持ち上げて下から撮ったり、凸凹も含めて細部に至るまで撮影しました。データを持たずに3D化するというのはたいへんな作業でした」

そんなわけで正式に発表されたMicrosoft HoloLensのコンセプトモデルだが、今後の用途に関してはどのように考えているのだろうか。澤氏に聞いてみると……。

「今回展示したコンセプトモデルは、それ単体としては十分に訓練に使えるクオリティに仕上がっているといえます。ただ、本当に訓練に使っていくかというと、まだ未知数です。コンテンツ自体をブラッシュアップしたほうがいいのは当然ですし、運用面でも配慮すべき点は多々あるかと思います。あと、もう少し訓練の範囲を広げていくという課題もあるかと思います」

実際のところ、正式に訓練業務に活用するには、まだいくつか越えるべきハードルがあるようだ。とはいえ、JALでMicrosoft HoloLensのプロジェクトが動き始めたということの意義はとてつもなく大きい。実用化を目指して取り組まれているプロジェクトであるし、実装まではさほど遠くないとの印象だ。澤氏に“これからやりたいこと”を聞いてみると……。

「航空機をまるごと教室に持ってくるくらいの感じです! 航空機1機となると、データを用意するのがたいへんですが、それくらいのことを推し進めていきたいです。とくに整備士はエンジンだけではなく、航空機全部の部品を知りたいでしょうし。また、パイロットの訓練では、離陸準備のシナリオを取り入れたり、対応機種を増やすですとか、やりたいことは多くあります。それと、やはりお客さま向けのサービスについても、引き続きその可能性を追求していきたいですね」

と、Microsoft HoloLensに期待するところは多い。実際のところ、ARやMRに対するJALスタッフのモチベーションは相当高まっているようだ。“新しい驚きや感動の提供”を目指しての、JALとMicrosoft HoloLensのプロジェクトに注目したい。

一方で、マイクロソフトでは、Microsoft HoloLensを活用しての企業との協業を、プロジェクトを厳選しながらも積極的に推し進めているようだ。この3月からは、一部の企業や開発者に“HoloLens Development Edition”の販売を開始しており(北米、カナダ限定での販売。日本での販売は未定)、世界中の企業やクリエイターがMicrosoft HoloLensに取り組むことで、どのような斬新なコンテンツが生み出されてくるのか、しばらく目が離せない。