現地の朝10時からスタート!(日本は深夜2時……)

2015年6月18日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスで開催中のE3 2015の会場にて、拡張パッケージ『蒼天のイシュガルド』のアーリーアクセスを目前に控えた『ファイナルフィンタジーXIV』の最新情報を公開するストリーミング放送、第22回プロデューサーレターLIVEが催された。

まずは先日公開されたばかりのFINAL FANTASY XIV: Heavensward Launch Trailerが流れ、その後、吉田直樹プロデューサー兼ディレクターと、モルボルことコミュニティーチームの室内俊夫氏、そしてトランスレートチームのマイケル・クリストファー・コージ・フォックス氏の3人が登場。

放送はふたつの注意喚起からスタート。

まず、ダウンロードがすでに始まっている拡張パッケージのデータ解析が不当に行われていることと、その内容を扱う、いわゆる“まとめサイト”がプレイヤーの楽しみを損なうものと吉田氏は明言。「取り下げてください、解析は違法です」との警告がなされた。

続いて、アーリーアクセス開始にあたり、フィールドの混雑が予想されるため、プレイヤー人口が多いワールドに対しては、フィールドインスタンスという考えかたを適用したと発表。

これは、クルザス中央高地、アバラシア雲海、クルザス西部高地については『蒼天のイシュガルド』序盤での混雑が予想されるため、インスタンス化を行い、フィールドではあるが、クルザス西部高地1、クルザス西部高地2、クルザス西部高地3……などと分かれる仕組み。これによりF.A.T.E.などで人が集中せずに分散されるのだ。

テレポで飛んだ場合は自動で振り分けられるため、パーティがバラバラになってしまうなどの不都合が生じるが、徒歩やマウントで入るときには、プレイヤーが入るインスタンスを選べるとのこと。適用するワールドやエリアは適宜動向を見ながら増減され、アーリーアクセス前には詳細が公式サイトなどで公開される予定だ。

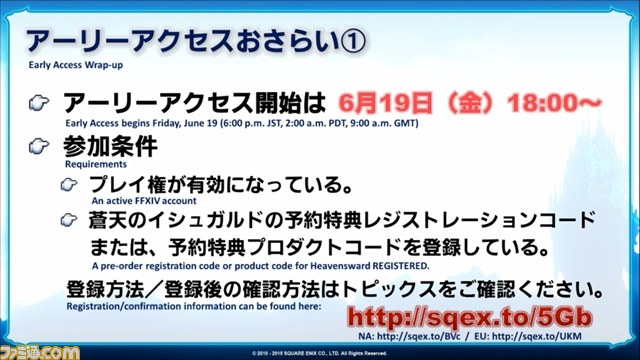

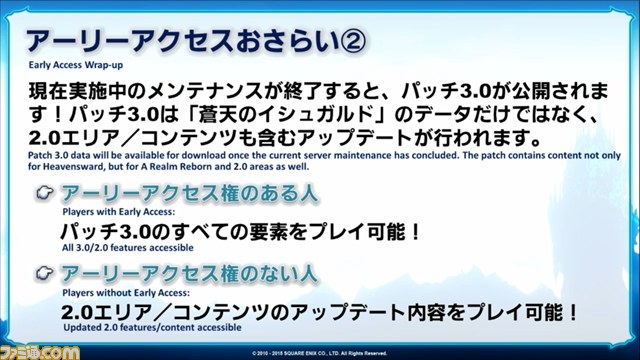

アーリーアクセス開始に関するおさらい

前置きとなる注意喚起のあとは、いよいよ今回のメインの解説に。まずはアーリーアクセスのおさらいと称して、以下の画像のような案内がなされた。アーリーアクセス参加権の登録方法/登録後の確認方法は、こちらのサイトを参照してほしい。

また「急にアーリーアクセスでプレイしたくなった!」というプレイヤーのために、吉田氏がふたつの方法を披露。それが以下だ。

・路面店に走って「アーリーアクセス付きの予約、まだしていますか?」と尋ねる

・PlayStation Storeのダウンロード版で、事前購入をする

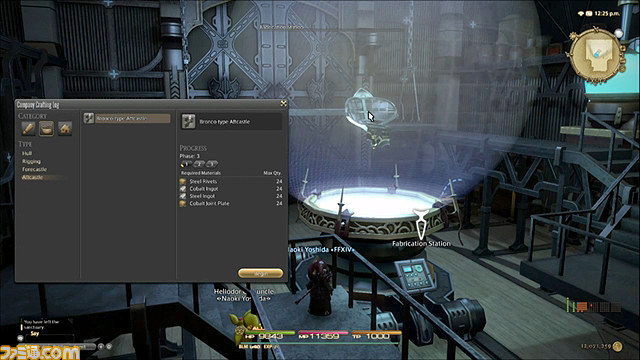

カンパニークラフト/エアシップボイジャー

続いては実機を使ってのエアシップボイジャー解説。映し出された画面には、カーバンクルのミニオンがチラチラ。

カンパニークラフトは、ハウスの中の個室に移動するためのドアからスタート。そこから増築(価格は100万ギル以下と明言されている。「80万?」とパッチノート朗読会で吉田氏が微妙な発言をしている)を済ませ、中に移動すると地下工房にたどり着く。

地下工房は入って左手に製図台、右手にエアシップボイジャーの作戦を考える管制台、中央奥にカンパニークラフトの製作台があり、製作台にアクセスすると、クラフト手帳と吉田氏が呼んでいたものが開く。最初にカンパニークラフトできる対象はエーテリアルホイール、飛空艇、ハウスの3種類で、今回は飛空艇を例に解説された。

カンパニークラフトは規模感が大きいため、たとえば船体でも竜骨などからフェイズを追って作っていくことになる。ひとつの依頼が終わると、グラフィックスも一段階進むのだ。

皆で素材を集めて納品していくと、フェイズは進む。素材がフェイズ1に必要な分だけ揃うと、組み立てというメニューが出現。組み立てる場合は4人からのパーティが必要で、組み立てるとフェーズ2へ移行するのだ。

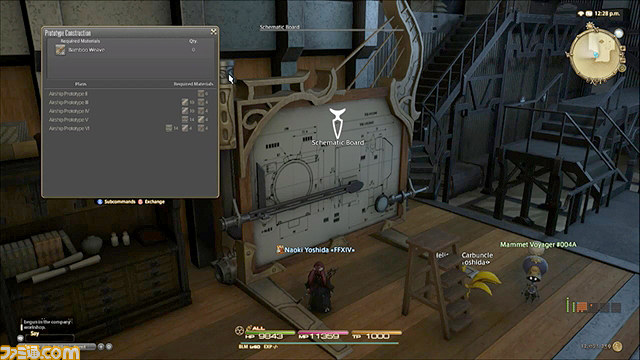

クラフトのレシピは製図台で作る。最初のもの以外は、レシピ開発のために必要なアイテムを集めて製図。こうしてできあがったレシピが製作台側のメニューに増えていく。

そしていよいよエアシップボイジャーの旅立ちに。今回紹介に使われたのはランク50のエアシップ。エアシップは、フリーカンパニーひとつで、人数や規模で変わらず4隻まで持てる。名前も付けられ、後からも変えられる仕様だ。

実際のエアシップボイジャーは、選択した船に航路を設定することろから始まる。空地図に表示された島のうち、エアシップにどこから探索させるのかを設定するのだ。ただし、たくさんの島を回らせると時間はかかる。今回の例で言えば、「だいたい3つの島を回ってきなさい」(吉田氏)で24時間27分と表示されていた。時間をかけて船は探索を続け、アイテムを持って帰ってくることになる。

当然だが、回るコースによって船が持ち帰るものは変わるので、効率を考えて船の飛ばしかたを考えることになる。

ここで関係してくるのが、船が持つ4つのパーツのパラメータだ。船にはパフォーマンスのパラメータがあり、パーツの変更によって絵が変わるだけでなく能力が変わるのだ。迅速に探索してほしい場合は“スピード”を上げ、スピードが速いとあまり“探索性能”が上がらないなど、能力はシーソー状にバランスが取られている。これをパーツの組み合わせによって変えるのがこのエアシップボイジャーの醍醐味のひとつだ。カンパニーで持てる4隻それぞれの特徴を変えて探索に出したり、すべて平均的に作って無難に探索に出したりなどを吉田氏は提案していた。

またパーツにランクもあり、高ランクパーツはコストをひどく使う。コストが規定のキャパシティを超えるとパーツを着けられなくなるが、キャパシティはランクを上げると増えていく。探索をくり返すとエアシップEXPが溜まり、一定量でランクアップするのだ。

こうしてエアシップボイジャーによって発見された素材の中に、つぎのレシピを作るためのアイテムがあり、製図台で設計してレシピを増やして、また製作台でパーツを船を作っておきつつ、そのあいだに完成した船を飛ばす、というようなローテーションになる。

吉田氏は、船は1週間程度飛んでいることも多いので、「カンパニーで週末につぎの目的地を話し合い、また週末に持って返った中身を見る」などの遊びかたを提案。また、大当たりを引くとアイテムが大量に手に入るので、それをカンパニーの皆で山分けしたり、販売して売り上げを分配したり、ダイスを使ってロット勝負したりと、フリーカンパニーの中でロールプレイを楽しんでほしいとも語った。

このエアシップボイジャーは、パッチ3.Xシリーズを通じてアップデートされていくコンテンツ。宇宙探査のように、初回はまず地下工房にいる魔法人形を乗せて船を放ち、調査。島が確認できたら、やがて来るバージョン2でいよいよカンパニーのメンバーでエアシップに乗り込んで島に向かうのだ。