開発パネル第二弾は“忍者ができるまで!”

※開発パネルPart1のリポートは<<こちら>>。

開発パネルは、『ファイナルファンタジーXIV:新生エオルゼア』(以下、『新生FFXIV』)がどのように開発されているのかをコアメンバーと呼ばれる開発スタッフのキーマンがたっぷり解説してくれるステージイベント。

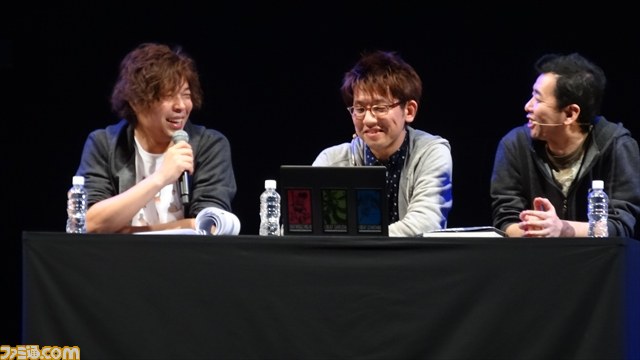

今回登壇したのは、リードデザイナーの鈴木健夫氏と、助っ人として登場のアシスタントディレクター高井浩氏。コミュニティーチームの望月一善氏の進行で、パッチ2.4で公開された新ジョブ“忍者”のグラフィックが完成するまでに実際にどのような作業が行われたのかを、初公開となる貴重な開発資料を随所に織り交ぜながら解説していった。

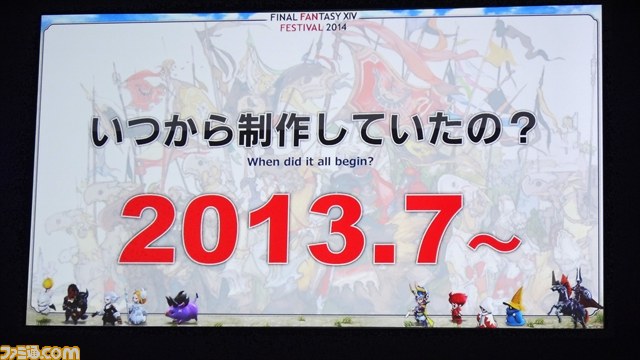

開発スタートは『新生FFXIV』リローンチ前の2013年7月から

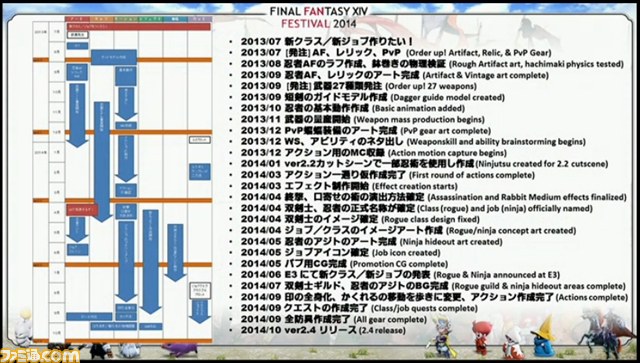

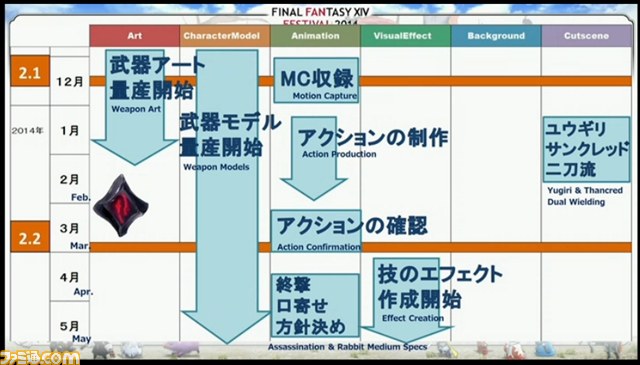

忍者の開発に着手したのは、なんと『新生FFXIV』のβテスト第4フェーズが行われていた2013年7月。吉田直樹プロデューサー兼ディレクターから「新クラスとジョブをパッチで足したい」という要請を受けたことによってスタートしたという。

土台が完成したのは2013年の10月ごろ。

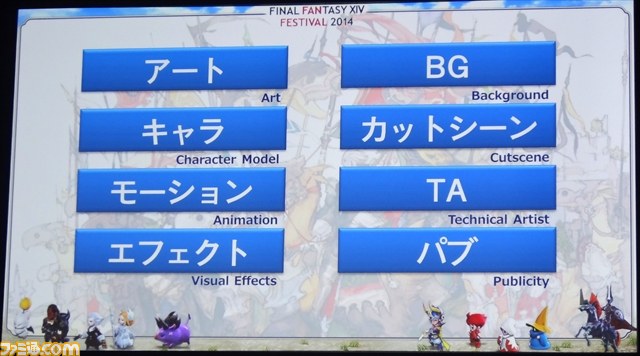

『新生FFXIV』の開発で何かを新しく作り始めるときは、キャラクターに限らず、イメージから入る場合が多い。忍者もまずはアート班がジョブ専用装備(いわゆるアーティファクト装備)、レリック武器、PvP装備のイラストを作成。ジョブ専用装備などの重要なものになると、吉田直樹プロデューサー兼ディレクターのチェックを受けながら、かなりの量のラフが描かれる。高井氏いわく「『新生FFXIV』のプロジェクトは、アートの数が半端なく多い」とのこと。

以下は製作途中に浮上したデザイン案だ。

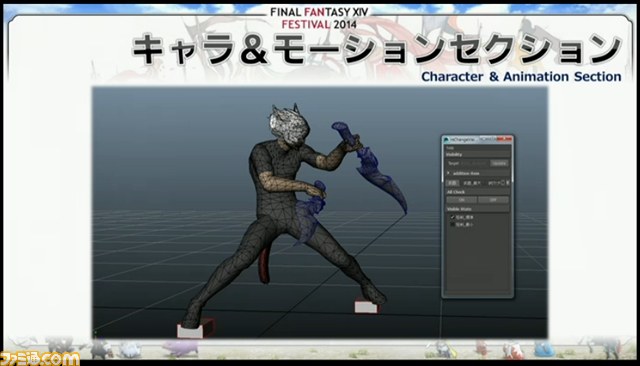

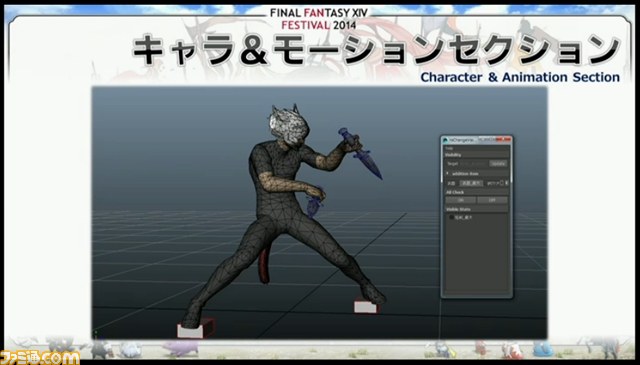

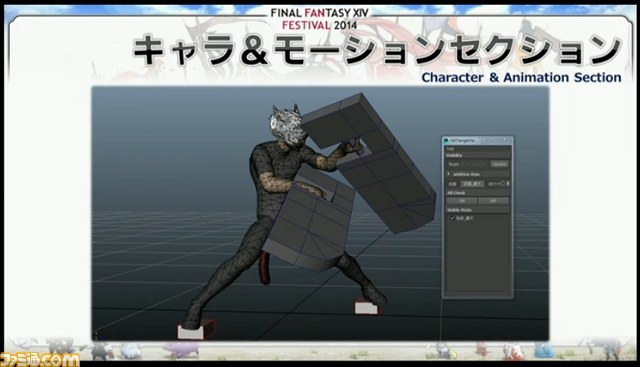

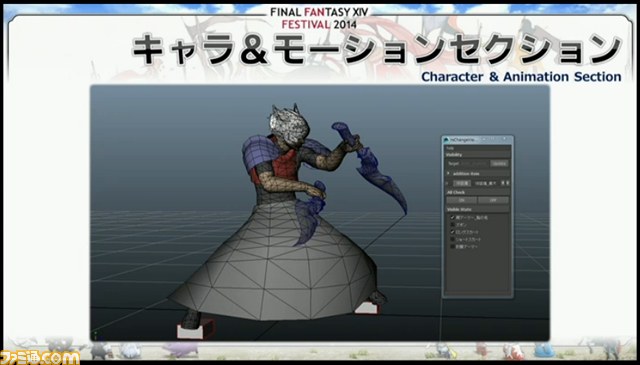

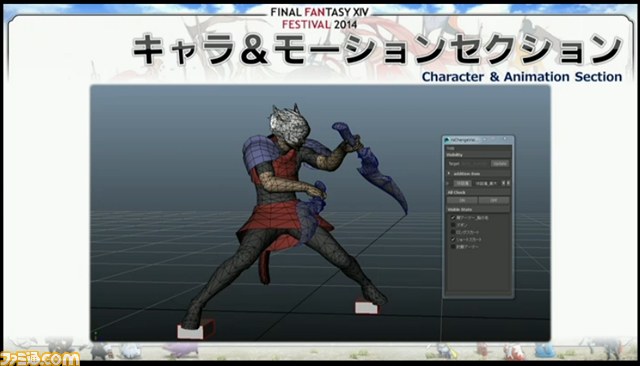

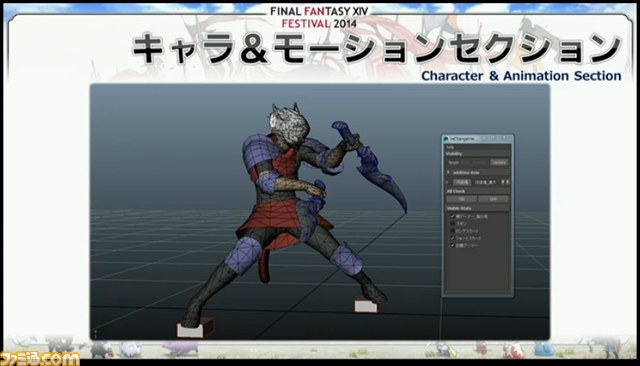

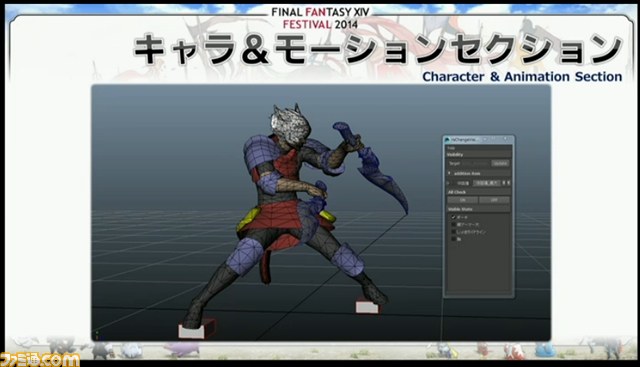

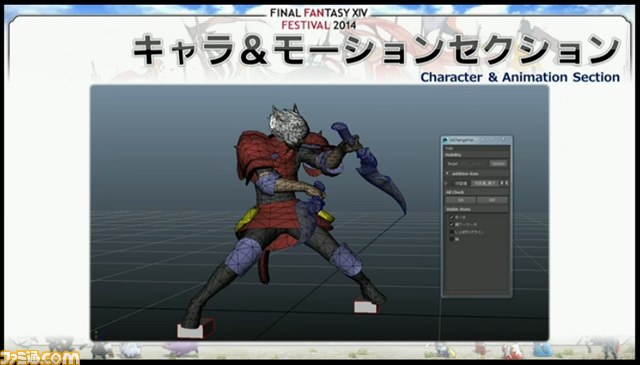

キャラクター班とモーション班は、キャラクターをデザインする上での決まりごとである“レギュレーション”を決めるためのガイドモデルの製作に入る。これを最初に決めないと、たとえば走っているときは大丈夫だが、何かエモートをすると武器が体にめり込んでしまうなど、デザインに破たんが生じてしまうため、非常に重要な作業なのだ。

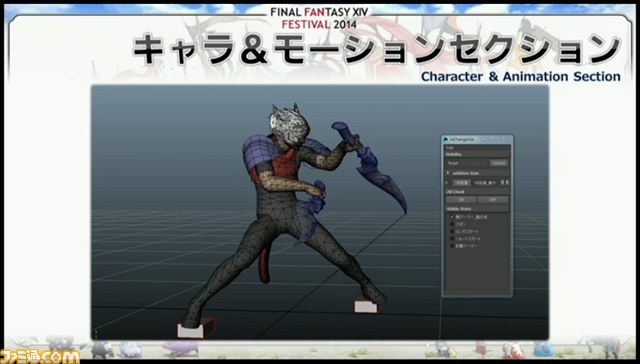

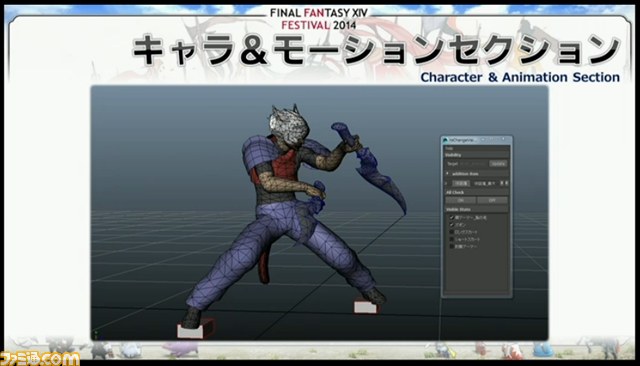

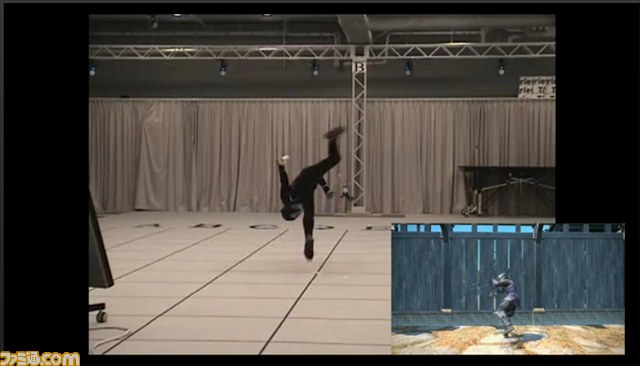

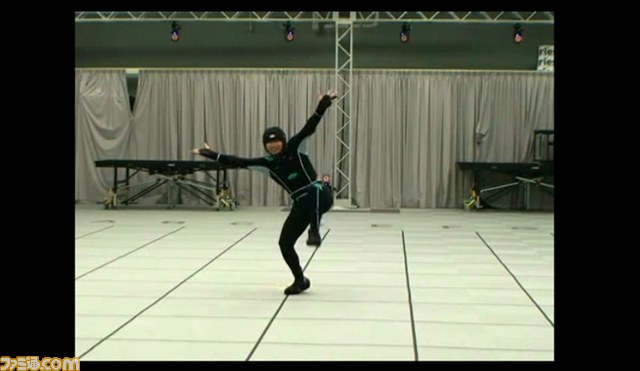

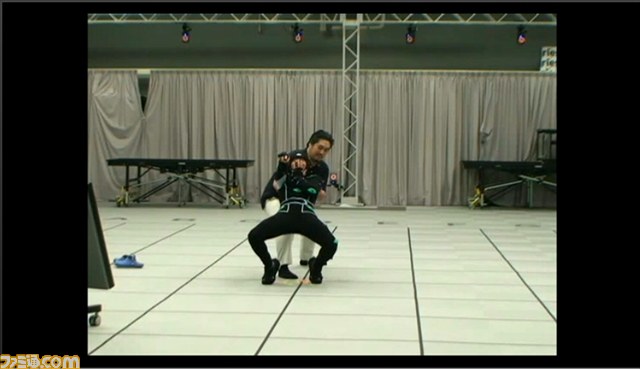

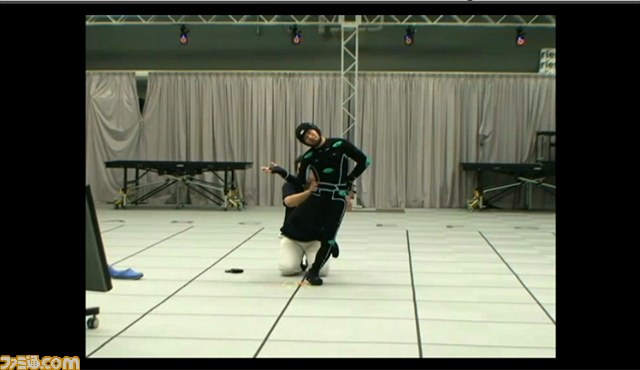

ガイドモデルができると、モーション班が基本動作を製作する。ここでは実際にモーションを作っていたときの動画が公開された。いわゆる忍者走りや回転ジャンプなど、忍者特有のモーションのいくつかはこの時点ですでにデザイナー発案で盛り込まれていたのだ。

イメージ画、ガイドモデル、基本動作など、忍者の土台がある程度整ったのが、開発スタートから約3カ月経った2013年10月ごろ。ここから、武器のアートやモデルの量産体制に入った。

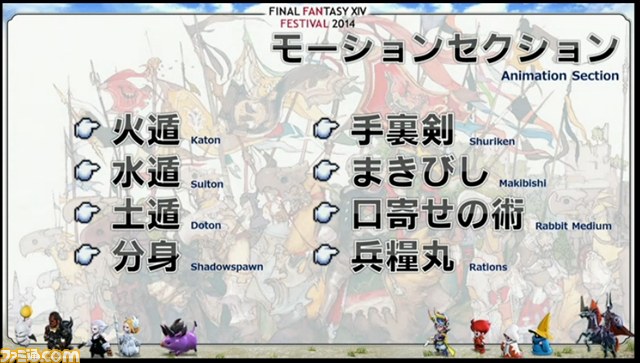

技のネタ出しには苦労がいっぱい

基本動作が完成したら、モーション班が技のネタ出しを始める。高井氏によると、「基本的に技のネタ出しはバトル班の仕事だが、それを待ってからモーション班が作業に取り掛かると公開に間に合わなくなる恐れがある。そうした事情から、デザイナー発案で先行して動けるものは、ネタレベルでもいいので提案をどんどんしていく」とのこと。

技の概要が見えてきたら、モーションのキャプチャーが始まる。この部分の説明では、モーションアクターによるキャプチャーの模様が動画で公開された。

このモーションの収録は、歩く程度の動きなら社員が行う場合もあるらしく、実際に鈴木氏も『バウンサー』や『FFXII』で収録に参加したことがあると語っていたのだ。

出されたネタについて、ここでいくつかのエピソードも披露された。まず “兵糧丸”というリキャストタイムをリセットするアクションについて。実際にモーションを作ってみると、あまりに地味なのでボツになったという。

調整に苦労したもののひとつが”口寄せの術”。最初はコントのように上から金だらいが落ちてくるようなモーションにしたかったらしいが、あまりにふざけているということで不採用に。その後は、当時ハウジングで畑が公開された直後だったためか、ジョウロで水をまくモーションを流用して使えないか真剣に討論されたりと迷走段階に突入。企画班のほうから「FFで失敗といえばミシディアうさぎだろう」という強い要望が挙がり、現在のような形に落ち着いたとのことだ。

また、敵の頭部に乗るという派手なモーションになっている“終撃”も調整にかなり苦労したもののひとつ。そもそもモンスターに“頭の上”というデータが設定されていないと乗れないので、終撃のためにひとつずつ調整。さらに、現場のスタッフが盛り上がって脳髄をまき散らすエフェクトにしたために、倫理規定を審査している部門に高井氏がこっぴどく怒られたりと「終撃にはいい思い出がない」と高井氏に言わしめるほど。

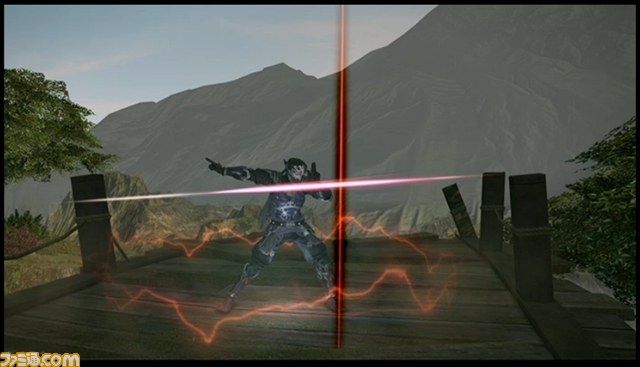

これらの調整の方針が決まったころに、エフェクト班が技のエフェクトの作成を開始。カットシーン班も、忍者の存在を匂わせるために、サンクレッドとユウギリに二刀流を使うシーンを製作した。

そして……E3でついに忍者の情報解禁!

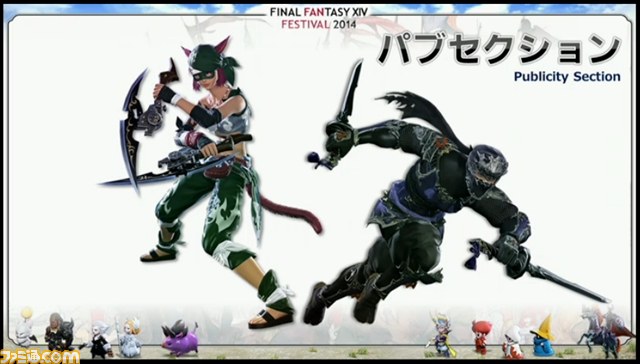

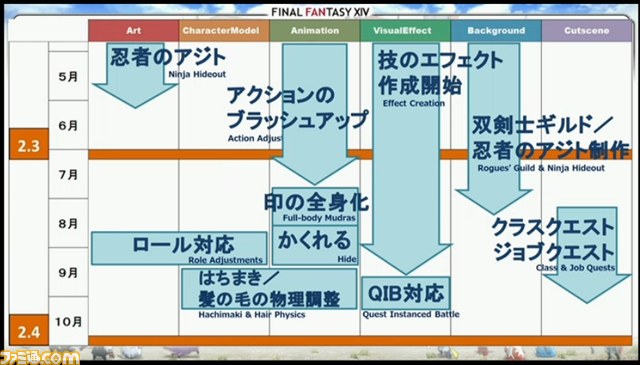

そしてついに2014年6月のE3で、新ジョブとして忍者が追加されることが発表された。<<当時の記事はこちら>>。じつはこの発表の準備に入る2014年4月ごろには、まだ双剣士というクラスの設定はできていなかった。そこで双剣士という名前や、シーフの流れを汲むなどという設定が決められ、宣伝用のクラスイラスト、ジョブイラスト、CGなどの製作に移ったのだ。

また、このE3 2014では双剣士と忍者の動画も公開されたが、このときはまだモーションやエフェクトなどがほとんどできておらず、撮影にあたった高井氏がリソースを苦労してかき集めて製作したというエピソードも披露された。

■FFXIV New Class & Job Revealed! (E3 2014)

高井氏によると「『新生FFXIV』はパブリシティ(宣伝)用の仕事も多く、苦労する」とのこと。実際に、今回のファンフェスティバル初日の基調講演のときに発表された“機工城アレキサンダー”についても、まだ作り始めた段階なので素材がほとんど揃っておらず、現場はドキドキしていたという。

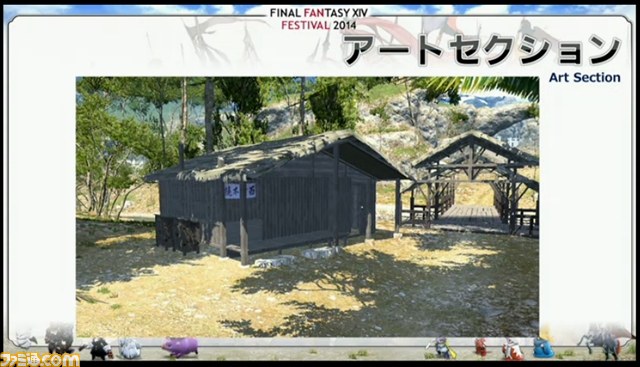

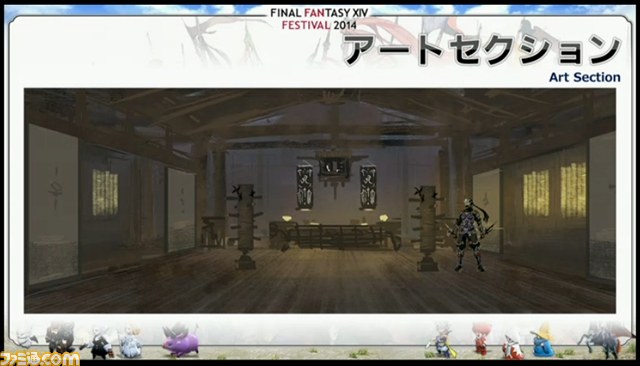

さらにこのころ、並行してアート班が忍者のアジトのイメージ画の製作に、設定班が双剣士ギルドと忍者のアジトの製作に入った。蛮族デイリークエストの拠点を含め、アジトを追加するときは、エオルゼアのどこに作るかという場所の確保の問題も発生する。双剣士ギルドや忍者のアジトを作れる空き地を選定するために、かなり走り回ったらしい。

ジョブクエストのカットシーンではカラスのモーションにこだわった

パッチ2.3公開後から、カットシーン班がクラスクエストとジョブクエストのカットシーンの製作に突入。前廣氏率いる企画班からテキストベースのクエストのプロットが送られてきて、それをもとにカットシーン班がカットシーンのどの部分の演出に力を入れるのかを決めていった。とくに顕著だったのが忍者のジョブクエストに登場したカラスで、特徴的な動きにこだわったという。そのモーションのキャプチャー動画を観ていた高井氏が「このエモート欲しいなぁ」とボソっとリクエストする一幕も。鈴木氏も検討してみると回答。もしかしたら今後公開されるかもしれない。

最後に細かい調整を行い、ついに忍者が完成。「毎回パッチ前には何かが起こるんですよね」と鈴木氏が語るように、この最終調整段階でも、メインステータスをもともとSTRにするつもりで進めていたのがDEXになることに確定し、その調整が大変だったというエピソードが高井氏から披露された。

次回は『蒼天のイシュガルド』で追加される3つのジョブができるまで!?

まとめとして、高井氏は「忍者を振り返ることができてとてもよかった。昔のことをすぐに忘れちゃうので懐かしかった」とコメント。鈴木氏は、「開発チームとしても新クラス・新ジョブの製作は、新しいことにチャレンジできるのですごく楽しみ。『蒼天のイシュガルド』でも新しいジョブが3つ追加されるので、ぜひ楽しみにしていてください。」とコメント。

すると高井氏が「ということは、つぎは“暗黒騎士ができるまで”でお会いしましょうということですか? それとも3ジョブぶん、やる?」と鋭いツッコミ。「発売されてちょっとホッとしたころに、皆さんにお届けできるようにがんばります」という鈴木氏の力強い宣言で、開発パネルPart2は終了となった。