チュンソフト30周年のすべてを、創業者・中村光一氏とひとつずつ振り返る

『ドアドア』に始まり、『ドラゴンクエスト』シリーズ、サウンドノベルシリーズ、そして不思議のダンジョンシリーズと、数々の名作を手掛けてきたチュンソフト。2012年4月1日にスパイクと合併し、現在ではスパイク・チュンソフトの名前でおなじみのメーカーだ。ファミコン時代からの往年のゲームユーザーには、良作を作り続ける老舗メーカーとして、チュンソフトファンが多くいるだろう。かくいう筆者もそのひとりだ。そんなチュンソフトが、2014年4月9日に設立30周年を迎えた。

今回、30周年という節目を迎え、これまでのチュンソフト、そしてこれからのスパイク・チュンソフトについて、お話をうかがう機会をいただいた。お相手は、チュンソフトの創業者であり、現スパイク・チュンソフト代表取締役会長の中村光一氏。せっかく中村光一氏にご登場いただき、チュンソフトの30年を振り返るならば……と、チュンソフト30年の簡易年表を作り、ひとつずつお話をうかがわせていただいたところ、チュンソフト設立前から、現在のゲーム業界までを語っていただく、非常に貴重なインタビューとなった。30000字近いロングインタビューの中から、今回は前編としてチュンソフト設立以前から、スーパーファミコンの時代までをお届けする。チュンソフトファンならずとも、ぜひ最後までお読みいただきたい。

※後編はこちら

■プロフィール

中村光一氏(なかむら こういち)

スパイク・チュンソフト代表取締役会長。高校生時代に、雑誌へのプログラム投稿者として名を馳せる。1982年にエニックス主催のプログラムコンテストで『ドアドア』を投稿し、準優勝にあたる優秀プログラム賞を獲得。その後、大学在学中の1984年4月9日に株式会社チュンソフトを設立した。『ドラゴンクエスト』シリーズ、『風来のシレン』を始めとする不思議のダンジョンシリーズ、『かまいたちの夜』といったサウンドノベルシリーズなど、代表作多数。

・チュンソフトのおもな出来事(前編)

1984年4月ゲームソフトの開発事業を目的に株式会社チュンソフトを設立

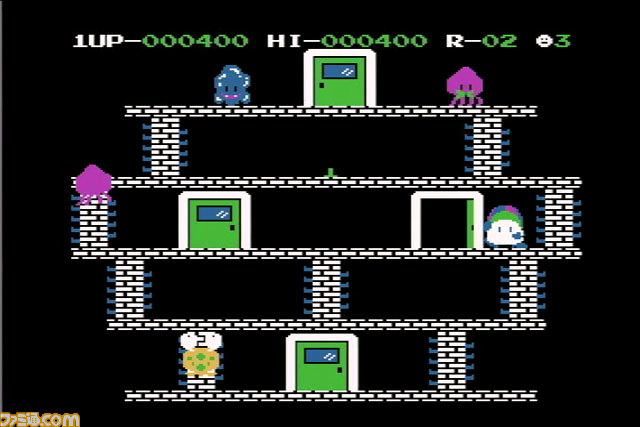

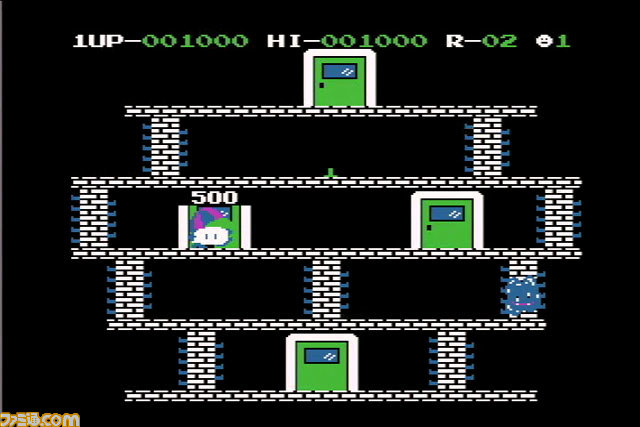

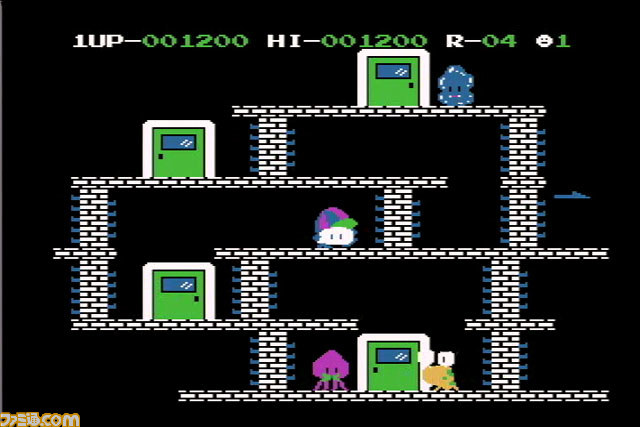

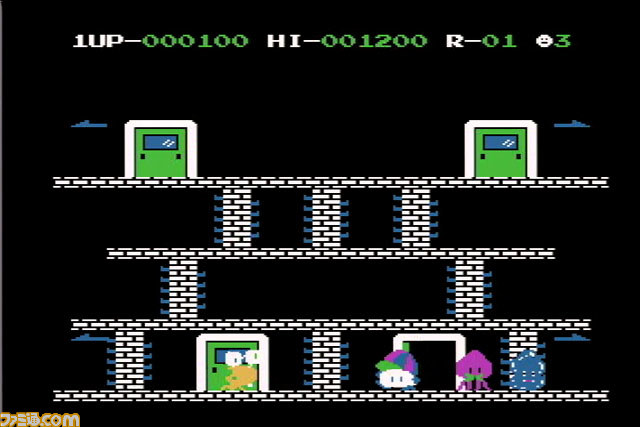

1985年7月『ドアドア』(FC)発売(発売元:エニックス)

1985年11月『ポートピア連続殺人事件』(FC)発売(発売元:エニックス)

1986年5月『ドラゴンクエスト』(FC)発売(発売元:エニックス)

1987年1月『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』(FC)発売(発売元:エニックス)

1988年2月『ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・』(FC)発売(発売元:エニックス)

1990年2月『ドラゴンクエストIV 導かれし者たち』(FC)発売(発売元:エニックス)

1991年4月メーカー参入と『弟切草』(SFC)の開発を発表

1991年12月『ファミコンジャンプII 最強の7人』(FC)発売(発売元:バンダイ)

1991年12月『テトリス2+ボンブリス』(FC)発売(発売元:BPS)

1992年3月メーカー参入第1弾『弟切草』(SFC)発売

1992年9月『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』(SFC)発売(発売元:エニックス)

1993年9月『トルネコの大冒険 不思議のダンジョン』(SFC)発売

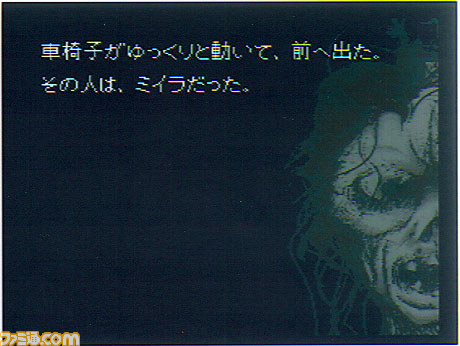

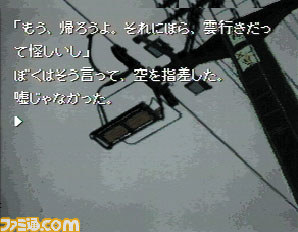

1994年11月『かまいたちの夜』(SFC)発売

1995年12月『不思議のダンジョン2 風来のシレン』(SFC)発売

1996年11月『不思議のダンジョン 風来のシレンGB ~月影村の怪物~』(GB)

※ハード名は略称。FC……ファミコン、SFC……スーパーファミコン、GB……ゲームボーイ

チュンソフト設立、そしてファミコンとの出会い

――まずは30周年、おめでとうございます。今回、チュンソフト30周年ということで、チュンソフト絡みのソフトをいっぱい持ってきまして……。

中村光一氏(以下、中村) うわっ、すごいですね! 『テトリス2+ボンブリス』(1991年に発売されたファミコン用ソフト。発売元はBPS)まであるとは(笑)。これを抑えていただいているのが、うれしいですね。多くの方は、これがチュンソフト開発だというのは知りませんよ(笑)。

――伝説のソフトですよね(笑)。

中村 いま考えると、ある意味そうかもしれませんね。ポケモンの石原さん(石原恒和氏。ポケモン代表取締役社長)とか、関わっている人たちもすごいですから。

――この流れのまま、『テトリス2+ボンブリス』が作られた経緯をおうかがいできますか? いきなり話が脱線しますが……(笑)。

中村 (笑)。最初に、石原さんがパソコンか何かで『テトリス』を遊んで、「これは、おもしろい!」と感じて、いろいろ調べたんですね。それで、どうやらソ連(当時)の人が作ったらしい、と。そこで、石原さんが権利を取るためにソ連に向かわれたんですが、タッチの差でBPSのヘンクさん(ヘンク・ブラウアー・ロジャース氏。『ザ・ブラックオニキス』などの生みの親)に権利を取られてしまったという話をうかがいました。当時、パジトノフさん(アレクセイ・パジトノフ氏。『テトリス』の生みの親)が日本に来たときに、石原さんたちといっしょにお会いして、お話させていただいたこともありましたね。ロシア語の挨拶を覚えたりして(笑)。

――いちファンのようですね(笑)。それにしても、出てくるメンバーの名前がすごい。

中村 それで、BPSからファミコンで『テトリス』が発売されたんですが、ファミコンの1作目はテトリミノを着地回転させながら落とすといったことができなかったんです。それで、僕らもファミコン版を遊んでいたんですが、だんだんと『テトリス』プレイヤーとして、自分たちの望むものを作りたいという想いが高まってきて……。とくに石原さんは、テトリスの著書(『テトリス10万点への解法』)があるほどのファンですから、僕やゲームスタジオの遠藤さん(遠藤雅伸氏。『ゼビウス』や『ドルアーガの塔』の生みの親)たちが集まって、「じゃあ作るか!」となったのが始まりでした。

――ファミコン黎明期に、エースが揃うという稀有なソフトですね……。

中村 部活動のようなノリで集まりましたね(笑)。『テトリス』を作るうちにいろいろあって、オリジナルルールのものも作ろうということになって、それで『ボンブリス』も入れることになったんです。懐かしい話ですね。

――貴重なお話を、ありがとうございます。改めて、チュンソフトが30周年を迎えたということで、感想をいただけますか?

中村 この年表を見ながら振り返ってみると、30年は長いけど、けっこう短かったなあと……。でも年表になるほど、こんなにいっぱい出来事があったんだなあとも思いますね。

――密度の濃い30年ですね。

中村 PC-8001などの家庭用ゲーム黎明期というか、創成期のころから携わってきましたからね。

――趣味でプログラミングをされている中で、ゲームを作っていくという流れですよね。

中村 それこそ、“I/O”(当時のマイコン雑誌)などの雑誌に作品を投稿するところから始めていますから、チュンソフトとしては30年かもしれませんが、会社を設立する前の高校生のころも含めると、34、5年はゲーム作りに関わっていますね。

――ゲームに対して、ここまで続けられるほど夢中になれるものだという確信は、当時はありましたか?

中村 当時は、長く続くといったことは考えていませんでしたね。ゲームセンターで遊んで、パソコンで似たようなものを再現しようと試行錯誤するというレベルの時代でした。その後にファミコンなどの家庭用ゲーム機が出てきた段階で、ふつうの家でもゲームセンター並のゲームが遊べるようになるだろうとは思いましたが、正直、現代のゲーム機もそうですが、スマートフォンなどのゲームを見ると、こんな小型で高性能なものが、こんなに早い時代に実現するというのは、パソコンの時代を知っていることもあって、本当に驚きますね。

――ゲームクリエイターとして稼いでいこうと決意したのはいつごろでしたか?

中村 高校生のときからそう思っていましたね。

――それ一本でいこうと。

中村 ええ。高校生のころから「ゲームの会社に入ろう」とか、「ナムコ(当時。現バンダイナムコゲームス)のような会社を作るぞ!」といったことを考えていました。

――やはり、目指すはナムコでしたか。

中村 当時のゲームセンターで、ナムコのゲームは本当に光っていましたから(笑)。

――会社を作ろうと決意するのは、非常に勇気のあることだと思いますが、経営者とクリエイター、どちらの側面でやっていきたいという思いが強かったのでしょうか?

中村 経営のことを考えなかったわけではありませんが、あまり意識はしていなくて。もともとゲームが好きで始めているので、ついつい作るほうに夢中になっていましたね。

――プログラミングも、当時はベーシックやCOBOLなどから始まって、現代ではかなり進化したと思いますが。

中村 僕はもう、最近のプログラムはよくわかりません(笑)。ファミコンの時点で、ほぼ現役から退いていますので。

――その後の、スーパーファミコンやプレイステーション、ニンテンドウ 64あたりからは経営者として関わっていらっしゃると。

中村 そうですね。『弟切草』までは、僕のプログラムが入っているかな。でも、その後はプロデュースやディレクションなどの方面でやってきました。

――そういった歴史の部分を、年表に沿ってお話をお聞きしたいと思います。年表の中でもいくつか、ターニングポイントになる部分があると思いますが、まず最初に会社を設立するというのもターニングポイントですよね。これは、大学生のときですか?

中村 そうですね。

――当時、会社を作ろうと思った経緯はなんだったのでしょうか?

中村 高校生のころから、“東京に行ってゲームの会社を作るぞ”と思っていたんです。実際に上京して大学に進学してからも、まわりの友だちにそんな話をしていました。それで、自分のアパートに仲間が4、5人集まって、みんなで『ドアドアmkII』や『ニュートロン』を作ったりしていたころに、「どうせだったら、ちゃんと法人登記して、ワンルームでもいいから、事務所を借りて作ろうよ」という話になって、ちょうど大学2年生に上がる前の春休みに、不動産屋さんをまわって物件を探して、4月に設立したんです。

――設立メンバーで、いまもいらっしゃるのは?

中村 いま残っているメンバーは、僕と中西(中西一彦氏。チュンソフトの名物広報)のふたりですね。

――いまの世代で知らない人も多いと思いますので、改めて社名の由来を教えていただけますか?

中村 そうですね(笑)。もともと僕は高校時代に麻雀が好きで、よく遊んでいたんですね。それで友だちから、中村の“中”を麻雀牌の中にかけて、“チュン”というニックネームで呼ばれていたんです。そして、その名前を『ドアドア』のメインキャラクターの名前につけて(『ドアドア』の主人公の名前は“チュンくん”)、『ドアドア』がヒットしたので、縁起がいいというのも含めて、チュンソフトという社名にしました。

――チュンソフトというと、キャッチフレーズの“百発百チュン”が思い浮かびます。

中村 ああ。あれは、プレイステーションの時代に入ってからですね。そのタイミングでチュンソフトのロゴの書体を変えたんですが、そのときにキャッチフレーズを考えようとなって、使い始めました。

――昔から使っているイメージでしたが、意外と最近なんですね! ……最近と言っても、20年くらい前ですが(笑)。会社設立後にファミコンが登場しますが、初めてファミコンを見たときの印象はいかがでしたか?

中村 「これはすごい!」と思いましたね。確か、最初のソフトは『ドンキーコング』でしたよね。あれを見たときに、「ゲーセンのゲームがこの値段で動いてる!」と、驚いたのを覚えています。

――ファミコンで作りたいとも思いましたか?

中村 そうですね。いろいろなことが実現できるだろうなと思いました。

――ファミコンでは、最初に『ドアドア』、つぎに『ポートピア連続殺人事件』を作っていらっしゃいますが、この2作の発売間隔が4ヵ月しかないんですよね。当時の開発メンバーは、中村さんと数人でしょうか?

中村 プログラマーは、僕以外に3~4人で、グラフィックは基本ひとり。全部で5~6人でやっていましたね。いまでは信じられない時代だと思います(笑)。

エニックスで集結する、運命の『ドラクエ』メンバー

――中村さんご自身、かなりのゲーム好きだと思いますが、中村さんの原点となったゲームは何でしょう?

中村 当時のゲーセンのゲームで、誰もがやっているものはほとんどやっていますよ。最初は、『スペースインベーダー』かな。

――ゲームの原体験としては、『スペースインベーダー』だと。

中村 でも、『スペースインベーダー』より前に、ゲームセンターというより、デパートの屋上でピンボールを遊んだりしていました。あと、スコープ状の筒を覗いてボタンを押すと、奥の戦車がガタンと傾くようなものとか。ありましたよね。

――あー! ありましたありました。

中村 そういうものだったり、ドライブゲームも、棒の先にクルマがくっついていて、スクロールする紙の道をウネウネ走るといったものがすごい好きで、よく遊んでいましたね。

――アナログのゲームをよく遊ばれていて、そこへデジタルの波がやってきたと。

中村 はい。ですので、『スペースインベーダー』の前の『ブロック崩し』や、ピエロがぴょんぴょん飛んで風船を割る『サーカス』といったアーケードゲームも相当やっていました。やがて、『スペースインベーダー』の時代になって……。『スペースインベーダー』は、ほぼ永久プレイできるようになるくらいまでやり込みましたね。でも、バグがあって、突然死ぬんですよね。

――えっ、そうなんですか!

中村 バグで、なんでもないのに自機が爆発するときがあって。それで、2機やられる以外はまったくやられなかったので、100円で1日中プレイし続けていて。最終的に、店員さんから「店が閉まるからもうやめてくれ」って言われました(笑)。

――(笑)。

中村 ゲーセンにしたらいい迷惑ですよね(笑)。でも、それぐらいやり込みました。

――一方、ユーザーでありながら、コンピュータを使って、実際にゲームを作り始めることになったきっかけはなんだったのでしょう?

中村 高校に入るまで、コンピュータに興味はなかったんですが、学校にパソコンを使って、活動している部があって。当時は同好会だったんですが、そこのデモンストレーションで、『平安京エイリアン』のようなものが動いていたんですね。それを見たときに、「これだったら、毎日タダでゲームできる!」と思って(笑)。そんな動機で同好会に入ったのが、パソコンとの出会いでした。同好会に入ってから、先輩にプログラミングを教わるんですが、ゲームだけでなく、プログラムそのものがとてもおもしろくて、ハマったんです。

――BASICの時代ですよね。

中村 そうなんですが、最初はBASICよりも低次元というか、プログラム電卓のようなものを教えてもらいました。256STEP(STEP=行)しかプログラムを入力できないうえに、処理が遅いんですね。その256STEPで、カウンターが回っているのが目で追えるぐらいで。速い速度で処理しようとすると、技術的に問題があるという(笑)。

――プログラムを簡略化して最適化していくといった技が必要な時代でしたね。

中村 はい。そういったテクニックを駆使することで、コンピュータの中身を理解できるというのもあって、同じ同好会のメンバーで、いかに早くするかとか、いかに短くプログラムを作るかといった競争がありましたね。

――それもゲーム感覚ですよね。それからパソコンにハマっていくと。

中村 そうです。それで、自分がアルバイトをしてお金を貯めて、パソコンを買おうと思ったんですが、当時何を買おうか迷っていたんです。NECのPC-8001か、シャープのMZ80か。そのときの主流はMZで、NECは出たばっかりだったんですが、色も使えるし、当時『I/O』に投稿していた、“芸夢狂人”という――当時の有名な投稿者だったんですが、その方がNECのパソコン用に投稿していた『インベーダー』のようなゲームがすごい好きで、「これ、やりたい!」と思ってNECにしました。いま思えば、PC-8001を買うかMZを買うかでのちの人生が変わっていたかもしれないですね。

――そこが分岐点だったと。

中村 そうですね。

――最初は、雑誌に載っている投稿を打ち込むところから?

中村 そこからスタートで、やがて自分で作りたいなと思って、徐々に本格的なプログラムを作っていきました。

――そのまま、パソコンはNECのシリーズを買われたのでしょうか?

中村 PC-8001から8801まで買っていました。当時は、家庭用のブラウン管テレビにつないでいたので、いまのように文字はいっぱい表示されないんです。40文字と20文字かな。それもブラウン管なので見づらいんです(笑)。ですので、白黒反転させてプログラムを作ったり。デバッグも、プリンターなんて高くて個人で買えない時代なので、1行ずつチェックしてバグを見つけていくしかなかった。

――色も音もない時代も経験されているんですね。

中村 そうですね。当時は、メモリーはせいぜい何キロバイトの時代で、メガはもちろん、いまのギガなんて、「何だそれは」という感じで、自分の感覚からすれば想像できない(笑)。

――メールでやりとりする容量で、当時のゲームが何本も入りますし……。

中村 iPhoneで撮った写真の容量で、『ドラクエ』(『ドラゴンクエスト』)が何本入るんだろうと思いますよね(笑)。

――『ドラクエ』は1作目が512キロビットですよね。使う言葉を削ったりしたと聞きました。

中村 残った文字の中で、カタカナは半分もないと思います。逆に、残ったカタカナで、魔法や街の名前を考え直したりして。そんな涙ぐましい努力をしていた時代は、本当に過去のものになりましたから。

――当時、いろいろなジャンルを手掛けられていますよね。アクションの『ドアドア』や『ニュートロン』で始まり、『ポートピア連続殺人事件』はアドベンチャーで。

中村 チュンソフトのイメージと言うと、『ドラクエ』のRPGや、サウンドノベルのアドベンチャーなどの印象が強いと思うんですが、もともとはアクションゲームというか、リアルタイムゲームを作っていました。世に出たメジャーじゃないものでも、当時自分でいろいろなジャンルを作って遊んだりしていたものもありましたね。

――やはり、それはご自身が遊びたいから作るというモチベーションなのでしょうか?

中村 それもありますし、当時は目でコピーして、プログラムを作って投稿するといったことをしていました。KONAMIさんの『スクランブル』とか。

――アーケードのゲームをいかにパソコンで再現するかという、投稿者の勝負のような時代でしたね。改めて、『ドアドア』の誕生秘話についておうかがいしたいのですが、エニックス(当時。現スクウェア・エニックス)との出会いも大きなターニングポイントになったのでしょうか?

中村 そうですね。ちょうど、高校3年生のときに、エニックスがパソコンのプログラムコンテストをやっていたんです。近くのNECのパソコンショップに行ったときですが、そのころPC-98シリーズがちょうど出たばっかりで。ただ、値段が30万円くらいするから高校生には高すぎて買えないという話をしていたんですね。そうしたら、そこの店長が「中村君なら、これで受賞して賞金100万円もらえるんじゃない。出てみれば?」と言って、渡してくれたのが、エニックスのコンテストのチラシだったんです。それを見て、やってみようと思って作ったのが、『ドアドア』でした。

――そこで、いきなり『ドアドア』を作ったんですか!

中村 当時は、いまみたいに著作権が確立されていない時代でしたから、僕はそのころハマっていたナムコの『ディグダグ』をコピーして応募しようと思っていたんです。でも、なんとなく気になって、一応エニックスに問い合わせたら、「オリジナル作品が対象です」と言われて。いま考えると、当然ですけどね(苦笑)。それで、『ディグダグ』のおもしろさを別の形で表現しようと考えて、『ドアドア』を作ったんです。

――ああ、なるほど。『ディグダグ』の岩を落とすのが、『ドアドア』のドアを開けるものにつながっていますね……。

中村 そうですね。追い込んでまとめて倒すという。

――それで、応募されて準優勝を獲得されます。確か、1位が『森田将棋』の森田和郎さんでしたね。

中村 ええ。そのときは将棋じゃなくて、『森田のバトルフィールド』というウォーシミュレーションゲームでしたね。

――それをきっかけにエニックスとつながりができて……。堀井さん(堀井雄二氏。アーマープロジェクト代表。『ドラゴンクエスト』シリーズなどの生みの親)もそのコンテストに参加されていらっしゃったんですよね。

中村 堀井さんは『ラブマッチテニス』という、テニスゲームを出していて。……我ながら、タイトルまで覚えているのは驚きますね。最近の新しいゲームのタイトルはなかなか覚えられないのに(笑)。

――(笑)。そこで、エニックスの千田さん(千田幸信氏。スクウェア・エニックス・ホールディングス取締役。『ドラゴンクエスト』シリーズで、『VII』までプロデューサーを務める)ともお会いされ、『ドラクエ』メンバーが集まったわけですね。

中村 すぎやま先生(すぎやまこういち氏。『ドラゴンクエスト』シリーズや『風来のシレン』シリーズの作曲家)や鳥山先生(鳥山明氏。『ドラゴンボール』などで知られるマンガ家)は、のちにでしたね。堀井さんは、もともと週刊少年ジャンプの読者投稿コーナーのページを担当されていて、コンテストの投稿もしていたけれど、取材の立場も含めて、授賞式にいらしていたんです。

――そのときから、いっしょにゲームを作ろうといったお話はあったのでしょうか?

中村 いえ、すぐにそうはなりませんでした。その後、『ニュートロン』を作ったころにファミコンが出てきて、ファミコン版の『ドアドア』を作りまして。続いて、2本目のファミコンソフトとして『ニュートロン』を作ろうと、エニックスさんと話をしていたんです。ですが、そこでもう少し大人向けのゲームがいいんじゃないかという話が出て、アドベンチャーを作ることになったんですね。ただ、容量的に絵をたくさん入れるアドベンチャーは難しいと悩んでいたら、千田さんから「『ポートピア連続殺人事件』だったら、絵が20枚もないからいけるかもしれない」と言われて、そこで原作者の堀井さんと話をして……。それが、堀井さんといっしょにゲームを作る初めてのプロジェクトですね。

――『ポートピア』の移植の話からつながったと。

中村 『ポートピア』の移植が実際にできるのかどうかわかりませんでしたが、そこでグラフィックを制限したり、使う文字を制限したりといった工夫をして実現したんです。思えば、『ポートピア』もあの容量によく入っているなあと思うくらい、いろいろ駆使しましたね。

――『ポートピア』は、いまだにインターネットで“犯人はヤス”と言われるくらい有名な作品になっていますね。

中村 当時は、まだインターネットもなかったので、本当に口コミでじわじわ広がっていったんだと思います。『ポートピア』は、千田さんがプロデューサー的な立ち位置で束ねて、堀井さんがシナリオを作り、現場の開発部分全般をチュンソフトが担当するという役割分担でしたね。

――中村さんはプログラム全般ですか?

中村 『ポートピア』のプログラムは全部書きましたね。『ドアドア』もそうですし、『ドラクエ』の1作目も音楽以外はすべて担当しました。

――全部!

中村 そういう時代だったんですよね(笑)。でも、『ドラクエII』からは、自分の持ち分も少なくなりました。

――ボリュームが一気に増えましたからね。

中村 ……事前にいただいた質問状で、“チュンソフト30周年でもっとも苦しかったことは?”というのがありますが、振り返っていちばん辛かったと感じるのは、『ドラクエII』を作っているときなんです(笑)。

――30年の歴史の中では、意外と早い! それは、どういった経緯で?

中村 いま話したように、それまでチームで作ってはいたものの、明確に分担ができていたので、それぞれの作業は独立しているようなものだったんです。それが、『ドラクエII』のときに、初めて本体のプログラムを3~4人で分担して作ったんですね。僕にとっては、共同でプログラムを作るということ自体が初めてで、本当は最初に決めなくてはいけないことも決めずに、意思の疎通もしないでスタートしてしまったので、いろいろなトラブルが発生しまして……。途中まで動いているんだけど、突然おかしくなったりして、だけど、誰のプログラムが悪いのかわからない。みんな、完全なプロではなく、半分学生のような人たちだったので、「お前のせいだ!」と言い合って険悪な雰囲気になったりして。当時の僕の仕事は、デバッグよりも仲裁がメインでしたね(苦笑)。それで、当初予定していた発売日より遅れてしまって。できあがったものもバランスがキツくて、こんなに苦労したのに……という思いもあって、会社を辞めようかと思うレベルまで来ていました。

――そこまでですか……。

中村 ええ。ところが、いざ発売したら、これが裏返しの“30周年でもっともよかったこと”になるのかもしれませんが、発売日からすごい行列ができて。

――大ヒットでしたね。

中村 ニュースになるくらいの騒ぎで、本当にうれしかったですね。

――『ドラクエ』は『II』から一気に人気が出た印象があります。

中村 作っていた立場で言うと、『ドラクエ』の1作目ができあがったものを遊んだときに、すごくよくできているし、バランスもいいし、“これは絶対いける!”と確信を持っていたんです。でも、1作目はジワジワ売れたものの、思ったような勢いは出なくてそれが、『II』で爆発したんですが、よく皆さんあんなに難しいゲームを遊んだなあと、いまでも思います(苦笑)。

――ロンダルキアあたりはきびしいですね……。

中村 ザラキとか、鬼ですよね(笑)。

――中村さんも、そう思っていらっしゃったんですね(笑)。

中村 みんな思っていましたよ(笑)。実際に遊んで、これはキツイと。でも、そういう難しさも含めて、皆さんで話題にしていただいたおかげで、広がったのかなと思いますね。いまのように、ネットに答えが書いてあるということもありませんし。

――当時の『ドラクエ』は1作目から続編が発売されるまでの期間も短いですよね。発売が延期しても、1年経っていませんし。信じられない早さだと思います。

中村 それでも、かなり「遅い」って言われましたよ(苦笑)。

――時代の違いですね(笑)。『II』のヒットを受けて、周囲の反響などはいかがでしたか?

中村 ゲーム作りの現場は、最後のマスターアップのときがものすごく大変なんですね。でも、開発が終わって、実際にROMの生産が始まって発売を迎えるまで、当時は2ヵ月以上かかったんですよ。ですので、発売日になるころには、開発メンバーは次回作の話をしているタイミングで。そういうタイムラグもあって、作品が世の中に出て盛り上がっているときと、自分たちの気持ちにズレがあったのを覚えています。

――なるほど。カセットの時期ならではのお話ですね。このまま、『ドラクエ』シリーズのお話もうかがいたいのですが、つぎのターニングポイントへとお話を進ませていただいて……。

中村 このままですと、チュンソフト創世記だけでお話終わっちゃいますからね(笑)。

サウンドノベル、不思議のダンジョンの誕生

――つぎの大きなターニングポイントとしては、『弟切草』でパブリッシャーになるところだと思います。発売日としては、『ドラクエV』の後ではありますが、参入を決めたのは、その前ですよね。パブリッシャーになりたいということは、いつごろから考えていたのでしょう?

中村 パブリッシャーになりたいというよりは、ずっとオリジナルタイトルをやりたいと思っていたんです。でも、『ドラクエ』がシリーズを重ねるに連れて、どんどんボリュームが増えて、開発期間もスタッフの規模もふくらんでいくので、オリジナルを手掛ける余裕がなかったんですね。ただ、ちょうどハードがファミコンからスーパーファミコンに移り変わるタイミングだったので、「パブリッシャーになるならここだ」と思って。当時、ゲームスタジオの遠藤さんもご自身の会社を作って間もないくらいだったので、遠藤さんと「スーパーファミコンのライセンスをお願いしに行こう」と話をして、いっしょに任天堂さんに行きました。

――いっしょに行かれたのですね。

中村 よく覚えています。

――そして、パブリッシャーとして最初に出されたのが『弟切草』。

中村 任天堂さんに気持ちよく許諾をいただきまして、すぐにでもオリジナルタイトルを出したかったのですが、一方で『ドラクエV』の開発も手掛けていたので、なかなか着手できなかったんですね。それで、プログラムやグラフィックがそこまで手がかからないものは作れないかと考えた結果、サウンドノベルができたわけです。

――なるほど。ボリュームはすごかったですが、ゲームの構造的には確かにシンプルでした。

中村 そうですね。でも、もちろん手がかからないという理由だけで、サウンドノベルを作ったわけではなくて。もうひとつ、スーパーファミコンは、ファミコンよりもリアルな音を出せて、声もサンプリングできる機能を持っていたので、その機能を活かしたものとしてサウンドノベルを考えました。

――当時、ユーザー時代に任天堂スペースワールドで開発中のものを遊ばせていただきましたが、最初は背景のグラフィックがありませんでしたよね。

中村 はい。最初はわら半紙のテクスチャーの上に文字を配置していて、たまに迫ってくるクルマや落雷などのアニメーションが入るようにしたのですが、それで発表をしたところ、流通の方から「コンセプトはわかるけど、これじゃあ売りづらいよ」と言われ、雑誌社の方にも「紹介しづらいです」と言われ……(苦笑)。それもあって、20枚くらいのグラフィックを用意して、場面ごとに背景が変わるようにしました。

――斬新なジャンルでしたから、周囲も評価しづらかったんだと思います。でも、パブリッシャーとしての初の作品で、新ジャンルというのは意欲的ですよね。

中村 うーん。よくそう言われたんですけど、ゲームの初期の初期から見ているので、僕はジャンルという意識がないんですよ。アクションゲームと言っても、その中にもシューティング的なものがあれば、『パックマン』や『ディグダグ』みたいなものも、パズル要素があるものもあったりと、いろいろなものがありますよね。それと同じで、アドベンチャーにも、アスキーの『表参道アドベンチャー』や『南青山アドベンチャー』といったテキストアドベンチャーがあったり、ちょっと絵がついた『ミステリーハウス』があったり、ウォーシミュレーションゲームで『フリートコマンダー』とか。そういうものを全部遊んできて、ゲームにはいろいろなタイプのものがあるという認識だったので、ジャンルを意識して作ることはしていないんです。

――懐かしい名前が続々と……(笑)。

中村 (笑)。『弟切草』で挑みたかったポイントがひとつあって。当時『ドラクエ』があれだけヒットしていたにも関わらず、なかなか遊んでくれない友だちや親戚がいて、どうして遊ばないのか話を聞くと、「ひらがなばっかりで読みづらそう」とか「コントローラーで上手に動かせない」と言われたんですね。そういった人たちにとって、ゲームを遊ぶ、コントローラーを握るきっかけになるようなものを作りたいと思ったんです。それで、基本は読むだけ。操作もたまに出てくる選択肢を選ぶだけで、話が変わっていくおもしろさを味わえるものだったら、反射神経もいらないし、さっき言った人たちも遊んでくれるんじゃないかと考えまして。ひらがなだけという問題は、スーパーファミコンの性能で漢字とカナが使えるようになったのも大きかったですね。あと、僕が経験した中で、当時は家庭用ゲーム機でテキストアドベンチャーのおもしろさが表現されていないというのもあったので、そういったもろもろを解決する中で、『弟切草』ができあがったんです。

――売上的にはいかがでしたか?

中村 初回出荷で12万本くらいからスタートでした。当時、「もうちょっと売れたらいいなー」と思ったんですが(笑)、本当にロングテイルでジワジワと1万~2万くらいずつ追加出荷をして、最終的には30万本を超えましたね。とくに初期は、本当に品切れを起こしていたので、ユーザーさんのあいだで“聞いたことはあるけど見たことがない”という伝説のゲームとして、いろいろな意味で怖さが広がったみたいです(笑)。

――都市伝説のような(笑)。そして、『弟切草』の後は、『ドラクエV』を作り、1年半後に『トルネコの大冒険』を発売されます。

中村 『弟切草』を出した後、『ドラクエV』で『ドラクエ』の制作から外れて、本格的に自社のソフトを作ろうとなりまして。それで、つぎに作ったのが『トルネコの大冒険』でした。

――『ドラクエ』という大作の開発から外れるというのは、非常に大きな決断だったと思いますが、迷いはなかったのでしょうか。

中村 自分たちの作りたいものを作っていきたいという気持ちが大きかったですし、それまでにシリーズで5作作ったことで、自分たちの中でやり尽くしたという想いもありましたから、あまり迷いはありませんでした。

――『ローグ』(PC向けに開発された、ランダムダンジョン探索型RPGの原初となる作品)というベースはありましたが、『不思議のダンジョン』もまた、サウンドノベルに続く新ジャンルで、今日に続く家庭用ゲーム機でのランダムダンジョンの原点になっていますね。

中村 『不思議のダンジョン』シリーズをずっとプロデュースしている、うちの役員の長畑(長畑成一郎氏)という者がいるんですが、彼が『ローグ』が大好きでずっと遊んでいて。「これ(『ローグ』)おもしろいから、つぎはこれを自分たちで作ろう」という提案をしてきたんです。でも、そのときに初めて『ローグ』に触れたんですが、まったくわけがわからなくて(苦笑)。とくにアイテムがすべて未識別な状態なんです。「これはどうやって進むんだろう」と2~3日悩んでいたんですね。それであるとき、未識別のアイテムを2個持っていて、そのうちのひとつを使ったら、1個が識別状態で残るということに気がついて。「こうやって1個ずつ残していけば、アイテムが使えるんだ!」と、自分で見つけていく楽しさに気づいてからは、すごいハマりましたね。

――当時の『ローグ』は、すべて記号でしたから、取っつきづらいですよね(笑)。“@”が主人公で。

中村 そうそう(笑)。“!”がポーションとか。

――いまのユーザーが見ると驚くでしょうね(笑)。それを、家庭用ゲーム機に落とし込むときに、トルネコというキャラクターを選んだ理由は何だったのでしょう?

中村 『ドラクエ』や『ファイナルファンタジー』といった主流のRPGと比べたとき、プレイヤーが倒れるとレベルも所持金もゼロになるというシステムも含めて、あまりにもルールがわかりづらいと感じまして。せめて、アイテムやモンスターの名前がわかっていると、イメージが伝わりやすいと考えた結果、『ドラクエ』のキャラクターを使わせてもらうのがいちばんいいんじゃないかという話になったんです。それで、『ドラクエ』の中で、どの主人公がいいかと考えた結果、トルネコを主人公にしてアイテムを集めることを目的にすれば、わかりやすいなと。それで、堀井さんたちにお願いをして許諾を得まして、『トルネコの大冒険』になったんです。

――『トルネコの大冒険』は、いきなりヒットしましたよね。

中村 そうですね。やはり『ドラクエ』の影響も大きいと思います。

――これ以降の開発体制は、不思議のダンジョン系とサウンドノベル系の2ラインというイメージで、今度はサウンドノベルの『かまいたちの夜』が大ヒットしました。原作を担当された我孫子武丸さん(ミステリー作家。“速水三兄妹”シリーズなど代表作多数)とは、この後、長いお付き合いになりますよね。

中村 そうですね。その後も、ずいぶんといろいろとご協力いただいております(笑)。

――我孫子さんとの接点を改めておうかがいできますか。

中村 『弟切草』に封入したアンケートはがきで、“つぎはミステリーがやりたい”というユーザーさんの意見が多かったんです。それで当時、若手のミステリー作家の先生方20人くらいに、「サウンドノベルというものを作っているんですが、興味ありませんか?」と手紙を出したんですね。そうしたら、我孫子さんからお返事をいただいて、「『弟切草』プレイしましたよ」と書かれていたので、「じゃあ次回作をいっしょにやりませんか?」という話になったのがきっかけですね。

――手紙というのが時代を表していますね。その後、『かまいたちの夜』シリーズもそうですが、『TRICK×LOGIC』などでも我孫子さんといっしょにやられていますから……。

中村 『かまいたちの夜』が今年で20周年ですので、もう20年以上の付き合いですね。

――『かまいたちの夜』を作った当時は、ヒットするだろうという手応えはありましたか?

中村 それこそ、ファミ通さんで連載させていただいて、期待作としてのランキングもどんどん上がって、「これはいけるぞ!」と思っていました(笑)。

――ありがとうございます(笑)。『かまいたちの夜』は人によって語るポイントが違うと思うんですが、個人的に思い出深いのが縦読みの“リセットしろ”というメッセージから始まる“チュンソフ党”です。あれは、本当にドキドキしました。ああいった仕掛けがチュンソフトらしいなと。

中村 あれは、我孫子さんが「こういうことできませんか?」という話で提案してくれたような覚えがあります。確か、「リセットを押したかどうかってわかるんですか?」と聞かれて、「できますよ」と答えたところから、我孫子さんがシナリオを書いてきたんじゃなかったかなあ。

――リセットは、ふつう押してはいけないボタンなので、余計ドキドキしましたね。そして1年後に、御社の看板タイトルになる『シレン』シリーズが発売。『トルネコの大冒険』の続編ではなかったのは、2作目からはオリジナルのキャラクターにしたいという意図があったのでしょうか?

中村 『不思議のダンジョン』シリーズとして、『ローグ』から『ネットハック』(PC用ソフト。『ローグ』を進化させ、多くのアイテムやシステムが追加されている)に進化させるときに、ダンジョン内のお店で泥棒をするという、あのスリルをどうしても再現したくて。でも、トルネコだと“自分が商人なのに泥棒なんてやってもいいのか”という点で難しかったんですね。それに、『ドラクエ』の世界観では出しづらいアイテムやモンスターも多かったので、いっそオリジナルでやろうと考え、『シレン』になりました。

(以下、次回へ続く)

次回(後編はこちら)は、サウンドノベル第3弾で、コアな人気を集める『街』の話から、スパイクとの合併、そして昨今のゲーム業界についてうかがいます。

[2021年12月8日1時10分修正]

一部文章に誤植があったため、該当の文章を修正いたしました。読者並びに関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。