“既存のゲームへのアンチテーゼ”は苦難の道だった

2014年3月17日~21日(現地時間)、サンフランシスコ・モスコーニセンターにて、ゲームクリエイターを対象とした世界最大規模のセッション、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス)2014が開催。

ここでは、プレイステーション3用ダウンロードタイトル『rain』を開発した、ソニー・コンピュータエンタテインメントの鈴田健プロデューサーと、池田佑基ディレクターによる講演“Come Rain or Shine: rain Postmortem”をリポートしよう。

プレイヤーキャラクターが見えないというユニークな設定と、冷たい雨が降る幻想的な夜の街のビジュアルなどにより、世界中で高い評価を得た『rain』。

しかし、両氏によると、制作現場は失敗、迷い、紆余曲折の連続だったそうで、途中で大きく方向制を変えたこともあり、制作には2年9ヵ月も要することになった。この講演は、その制作の過程を詳しく解説していくというものだ。

まず前提として、『rain』はソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンアジア主催のクリエイター発掘プロジェクト“PS CAMP”から生まれた企画で、その後アクワイアとの同時開発によって進められたことが説明された。そして、PS CAMPのコンセプトである“ゲーム市場に存在しないまったく新しい価値をもったゲームを作る”に乗っ取り、『rain』の企画の大元は、“ユーザーを驚かせる”ことを追求することから始まったのだと言う。

そのために、まずは“ゲームを構成する要素を分解する”ことからスタート。それは世界観やアクション性などのような表層的なことだけでなく、プレイヤーとコントローラの関係性など、コアな部分にまで及んだそうだ。

そうして思いついたのが、“プレイヤーキャラクターが見えない”と言うアイデアだ。見えないキャラクターを操作することは、いままでにないアンチテーゼになるのではないか、と開発チームは考える。

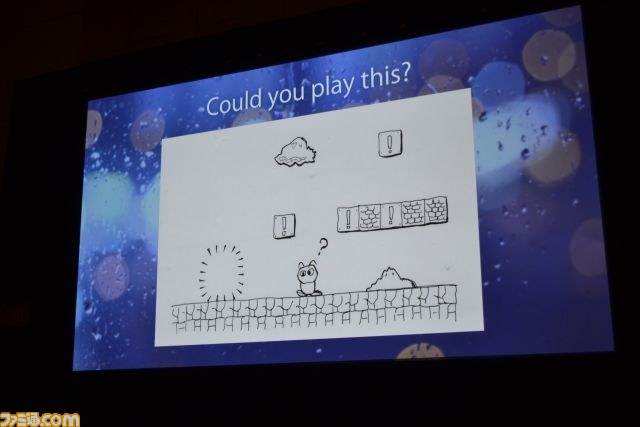

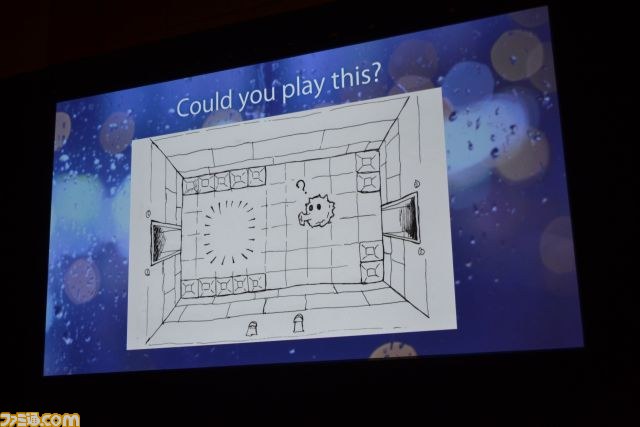

ではそれを、いかにゲームに落とし込むか? 選択肢として検討されたのは、以下のふたつだった。

・ロジカルな部分を突き詰めたステージクリアー型のアクションパズル

・透明な部分を取り巻く世界観を楽しむアクションアドベンチャー

いずれも良い点、悪い点があり、簡単には決められないと考えた開発チームは、まず“透明”といろいろな要素を掛け合わせていき、さまざまなアイデアを検討する。そこからゲームの仕様を決めていこうとするが、「見えないことがいかに致命的なことか、このあたりでようやく気づきました」(池田氏)。

ゲームとして成立させるには、“見えないものを見えるようにする”必要がある。そこで思いついたのが、“雨”というアイデアだった。直線的に降り注ぎ、当たったポイントで跳ね返る。遮るものがあれば、その下には影響しない……開発陣は、“雨”がロジカルなモチーフとして、非常に適したものであると判断する。

さらに、記号として思いついた“雨”についてじっくり考えてみた開発チーム。世界中の誰にでも平等に降り注ぐ雨。騒音をかき消し、雨音とともに静寂をもたらす雨……。雨は、記号的なモチーフとして適しているだけではなく、非常に感情的なモチーフでもあることに気づく。

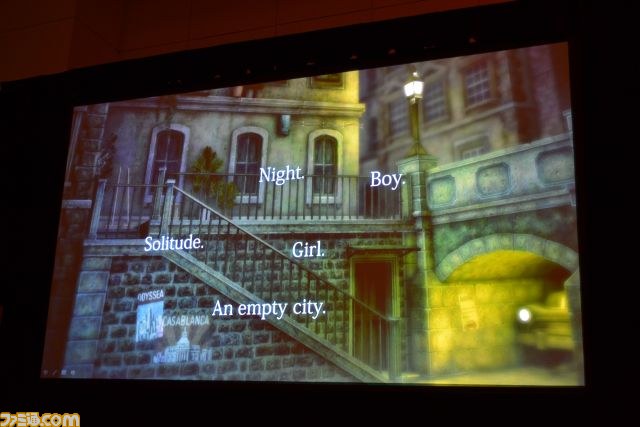

“雨で透明なものが見えるようになる”というアイデアと、世界観を膨らませる言葉――孤独、夜、少年、少女、誰もいない街――。それらが合わさり、ここでひとつの作品像が浮かび上がる。

こうして開発チームは、“夜の街に浮かび上がる透明な男の子”というファンタジー世界を作ることを決定した。

方向性がきまると、ビジュアルも順調に決まっていく。ちなみに当初は、プロジェクションマッピングで2Dの絵を3Dモデルに貼り付ける手法を採っていたそうだ。しかしこれは、いい質感を出せるものの、マップをすべて手書きする必要があり、レベルデザインの変更もできないなど、非効率的だったため、すぐに変更。モデリングでマップを作成する手法を取ることにしたのだそうだ。ただし池田氏は、リアルタイムのライティングが好きになれず、焼き込みの影とリフレクション、ポストエフェクトを駆使し、手書きのテクスチャを使い、独自の質感を追求していったのだとか。

ゲームメカニックについても検討が進められる。“雨”と“透明”というモチーフを活かすために必要なギミックは? 姿を消したり現したりするには、どんなオブジェクトが必要だろう? さらに、いろいろな可能性を試すために、UIやエフェクトなども実験的にどんどん入れ込み、いったんプロトタイプを作成。この時点では、ステルスアクションタイプの、いかにもゲームらしい演出を多用した形となっていたのだとか。

開発チームに立ちふさがった最大の壁、それは……

少年を追い立てる怪物、理不尽な世界での孤独感、恐怖。冷たく降りしきる雨……といった具合に、徐々にゲームの輪郭を作り上げていく開発チーム。しかしそんな最中の2011年3月11日、あの震災が日本を襲う。ここで鈴田氏は、「こんな悲惨な状況において、我々の作るエンターテインメントなど無力だ」と強く感じたと言う。

制作中のゲームが映し出す光景は、冷たい雨にうたれ、辛い目にあう10歳の少年少女。池田氏も、「誰がこんなゲームを遊びたいと思うだろうか。これを遊んで悲しい気持ちにさせてしまったら、私は責任を持てるだろうか? 物語の結末で誰かを傷つけてしまうかもしれない」と考える。

そうして開発チームは、この企画をこのまま進めることはできない、というところまで追い詰められてしまったのだそうだ。

しかし大きなダメージを受けた日本だが、復興が進んでいく。そのスピードに取り残されたままでいた開発チームに、PS CAMPのリーダーである山本正美氏が招集をかける。山本氏がメンバーに言ったのは、「いまは苦しいが、必ずエンターテインメントが必要になるときが来る。そのときに、我々が作るゲームが、きっと必要になるだろう」という言葉。 エンターテインメントはときに人を傷つけるかもしれないし、誰かを落ち込ませるかもしれない。しかし、そうして心を動かせるのがエンターテインメントだ。心をどう動かしたいのか、どんな気持ちになってほしいのか? それをデザインすればいいではないか……池田氏はそう思い至ったのだそうだ。

そこで開発チームは、“新たな『rain』”を作ることを決意する。寂しいだけではない、悲しいだけではない物語――「不安になったり、傷つくこともあるかもしれないけれど、素敵な夜の物語を作ろう、とやっと思えたのです」(池田氏)。

大幅な方向転換、そして『rain』へ

再始動した開発チームは、まずゲームデザインの方向性を変更する。それまでは、“孤独”や“寂しさ”など負の要素が多いものだったが、“好奇心“や“勇気”など、ポジティブな要素を強める方向に舵を切ることを決定。

もちろん舞台が夜の街である以上、“怖さ”、“寂しさ”もありはするが、怖いだけはなく、幻想的で先に進みたくなる世界になるよう、グラフィックやゲーム内容を磨いていく。“暗いだけではない夜”を作り上げるためのライティング。ゲーム的な記号、UIを廃し、空中に浮かぶダイアログで絵本のように語られる物語。月の光をメインテーマにする。空間を感じさせるカメラワーク。画面全体をぼんやりとさせるポストエフェクト……。

こうして『rain』の全体像がまとまり、いよいよ開発は本番に。ここで開発チームを苦しめたのが、レベルデザインと、街のリアリティーとの兼ね合いだったそうだ。

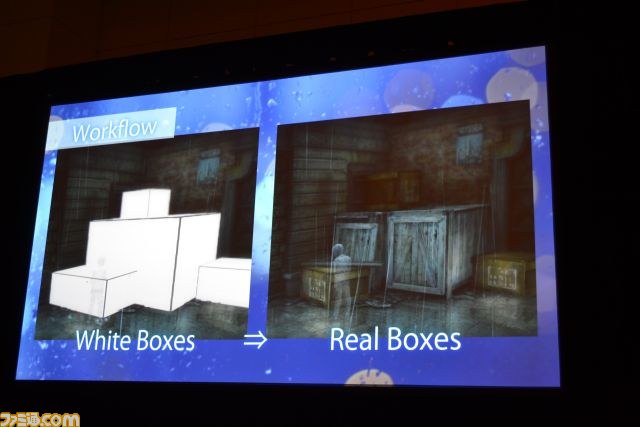

『rain』チームでのレベルデザインは、まずレベルデザイナーがレベルのプロトタイプをくみ上げていく際に、仮のオブジェクトとして白い箱、“ホワイトボックス”を配置。そのホワイトボックスを、デザイナーが景観としてふさわしいオブジェクトに作り替える、というワークフローで進めていた。

しかし、『rain』チームが作り上げたかったのは、生活感のある、リアリティーのある街だ。段差を単純に木箱に置き換える、といったやりかたでは、リアリティーのある街にはならない。

池田氏はここで、このワークフローは、レベルデザインの作業を、ゲームメカニックの視点のみから考えるやりかただ、と気づく。つまり“どんな遊びをするのか”ばかりで、“どこで”“どんな気持ちで”などの重要な視点が抜け落ちてしまっているというわけだ。

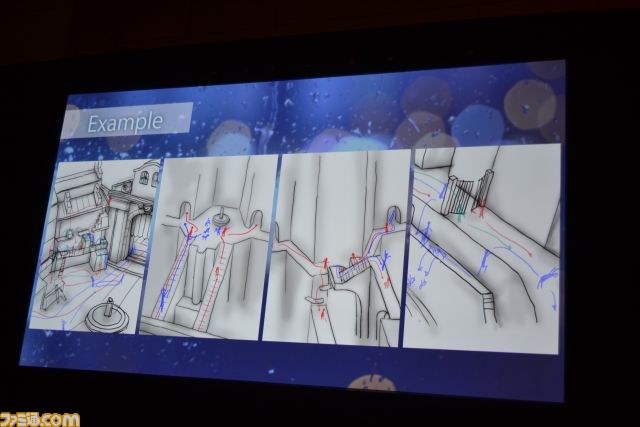

そこでこれ以降は、たとえばギミックを解くパズルであっても、絵コンテを作成し、シーンとしての味を作るなど、デザインとゲームメカニックを同時に考えていくことを心がけるようにしていったそうだ。どうしてもデザインとの折り合いがつかないときには、泣く泣くそのアイデアをあきらめることもあったのだと言う。

この行程を取ることで、ゲームプレイとシチュエーションのバランスを飛躍的に向上させることに成功した開発チーム。ただし池田氏は、純粋なゲームメカニック的なおもしろさについては、失った部分も多いかもしれない、と振り返っていた。

そうして制作は進み、初めての一般ユーザーテストに挑むときが来る。開発チームとしては、ドキドキはしつつも、演出も強化し、ゲームプレイにもかなり工夫を凝らしているとの自負から、「かなり楽しんでもらえるだろう」と考えていたそうだ。が……。

しかし結果は散々なもの。多くのユーザーが、開始後すぐにゲームオーバーになったり、どちらに進んでいいかわからず、迷ったあげくゲームオーバーになったり、を繰り返すばかりだったそうだ。

テスト後のアンケートでも、「とにかく遊びにくい」、「自分がどこにいるかわからない」、「すぐ死ぬ」といったネガティブな意見ばかり。鈴田氏は、そうした反応はある程度予想していたものの、多くの課題を突きつけられ、かなりのショックを受けたと言う。

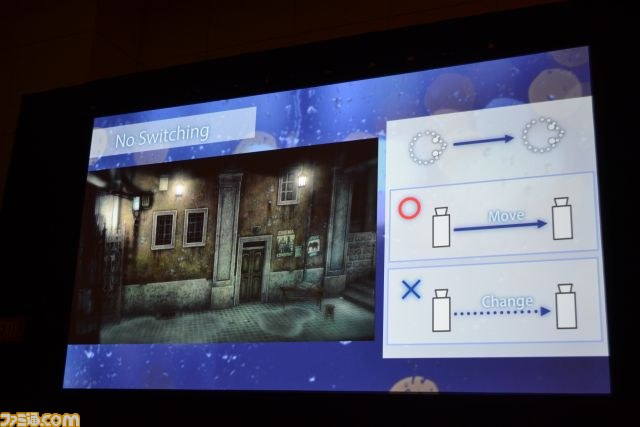

そこでプレイ動画やアンケート結果を分析したところ、多くの問題が、カメラワークによって引き起こされていることがわかる。『rain』のカメラワークは、ある地点まで来るとカメラが自動的に切り替わる固定式だ。この方式には、そもそも操作キャラクターを見失いやすいという問題があるうえに、『rain』ではキャラクターが透明であるケースが多い。カメラが切り替わった瞬間にキャラクターが透明だと、ほぼ間違いなく見失ってしまう。

この問題に対しては、見失いやすい場所を洗い出し、ひとつひとつつぶしていくという手法で対応したのだそうだ。

こうしてカメラの問題を解消していった開発チーム。しかし結果的に、ゲーム中の約200ヵ所ものカメラを、すべて手動で微調整するという途方もない作業をすることになってしまったそうで、ここは大きな反省点だった、と池田氏は語っていた。

それでも努力の甲斐があって、最終のユーザーテストでは、カメラに関する不満を挙げる意見は、ほぼなくなったのだそうだ。

そしていよいよ、仕上げに入った開発チーム。メモリをギリギリでやりくりしていた『rain』では、なんと30fps出ていないところを総当たりで洗い出し、モデルをアンメッシュ化したり、マテリアルをまとめたり、逆にモデルを分けて片方を非表示にしたり、カメラごとに非表示にするオブジェクトを手動で設定したり……と、「血のにじむ思いで仕上げていきました」(池田氏)。

そしてつぎなる挑戦へ……

苦労の末に完成し、無事リリースされた『rain』は、冒頭で紹介したとおり、世界中で高い評価を獲得する。しかし鈴田氏は、多くの課題を残したプロジェクトでもあった、と語る。

◆チャレンジ性の薄さ

ユーザーに負担を強いるようなゲームプレイを減らそうとした結果、コアゲーマーからは「やりがいがない」という声が多く寄せられた。2周目のプレイでは、世界観を補完するなどの要素はあるものの、難易度は変化しないため、周回する意義を見いだせない人が多かった。

しかし遊びを増やし、ステージの解放を増やすには、より多くのマンパワーが必要となる。『rain』開発チームの事情からすると、これ以上ボリュームを増やすことはできなかったため、ボリューム以外の部分で、何らかのやりがいを感じさせる要素を考えるべきだった、と池田氏。

◆物語や世界観に共感できない人もいた

池田氏は、題材として万人むけではなかったのかもしれない、と分析。日本国内でのテストのみではなく、海外でも積極的にテストを行い、広い価値観を入れ込んでいければよりよかった、と語った。

既存のゲームに対するアンチテーゼとして始まった『rain』プロジェクト。鈴田氏は、制作を通じて、アンチテーゼに挑戦することがいかに難しいかを痛感するとともに、いままでに確立されてきたゲームメカニックの優秀さも再認識させられたそうだ。しかしそうした苦労は、開発チームにとって大きな資産となっている、と鈴田氏。

そして鈴田氏は、新しいチャレンジにはたいへんな苦労がともなうものだが、「そうしたチャレンジから、新しいイノベーションが生まれるものだと思います」とし、会場に集まった受講者たちに、「臆せず、新しいチャレンジに取り組んでいただければと思います」と呼びかけて、講演を締めくくった。