2023年8月23日(水)~25日(金)にかけて開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC2023”(Computer Entertainment Developers Conference 2023)。本稿では、8月24日に実施されたセッション“ヘブンバーンズレッド -未来を見据えたルックディべロップメント-”の模様をお届け。

本セッションでは、『ヘブンバーンズレッド』(『ヘブバン』)の開発に関わるライトフライヤースタジオとグラフィニカが、本作のアートに対してどのようなアプローチを行い、本作のグラフィックや映像、1.5周年イベントのライブムービー“さよならの速度”を制作したのかが解説された。

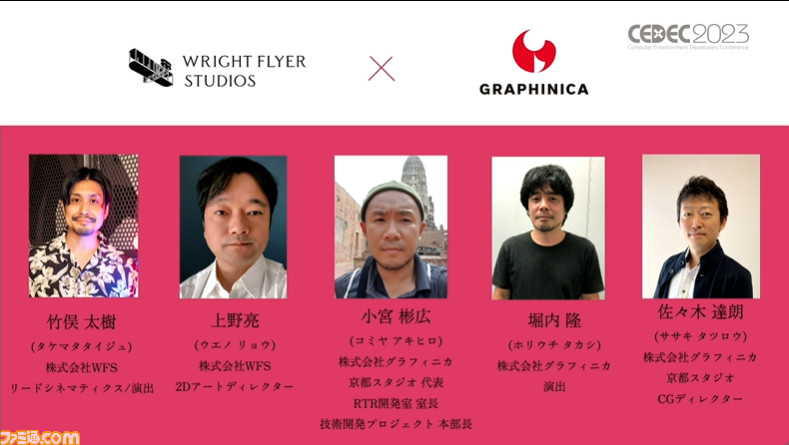

登壇者

- 竹俣太樹氏

WFS

Wright Flyer Studios本部/Art部

シネマティックディレクター

- 堀内隆氏

グラフィニカ

グラフィニカ制作部 第一ディレクション

演出

- 小宮彬広氏

グラフィニカ

グラフィニカ京都スタジオ

京都スタジオ代表/RTR開発室室長/技術開発プロジェクト本部長

- 佐々木達朗氏

グラフィニカ

グラフィニカ京都スタジオ

CGディレクター

- 上野亮氏

WFS

Wright Flyer Studios本部/Art部

アートディレクター

『へブバン』は、2022年2月10日にリリースされたiOS/Android、PC(Steam)向けRPG。

企画及び制作はライトフライヤースタジオとKeyが担当。数々の名作ビジュアルノベルを世に送り出してきた麻枝准氏が原案・メインシナリオ・音楽プロデュースを担っている。現在は、中国、香港、韓国、マカオでも配信中だ。

人の人生や価値観にまで影響を与えるライブムービーを作りたいという想いに駆られて

セッションではまず、ライトフライヤースタジオとグラフィニカが協業で映像を制作する至った経緯を紹介。

大前提として、『へブバン』の最大の武器は麻枝氏の描くシナリオのストーリー体験だと説明。ただ、物語を盛り上げる魅力的なキャラクターデザインや美麗なアート、また麻枝氏自身が手がける音楽も絶対に欠けてはならない要素だと強調された。

そんな『へブバン』のアートと音楽をパッケージングし、コンテンツとして世界に届けたい想いが竹俣氏の中であった。アート、音楽ともに魅力的なため、ひとつにパッケージしてもほかのコンテンツに埋もれず、独創的な映像体験を提供できるのではないかと思ったからだという。

なお、ビジネスの観点でも、音楽やアートが魅力的ということはIP(知的財産)自体が持つ強みにもなる。MVやライブ映像はキャッチーにメディアに展開できるため商品力が高く、麻枝氏の音楽をより広域に届けることができ、IPとして高みを目指せるのではないかという思惑もあったそう。

『へブバン』はストーリーが絶対な強みではあるが、映像面ではまずはライブシーンで攻めるべきと考えたとのことだ。

また、音楽や映像は人の人生や価値観にまで影響するとし、多感な時期に影響を受けたアーティストの曲や歌詞、世界観はいつまでも自身の中に根付くという考えもあったそう。

そんな、人の心に焼き付くようなライブムービーを『へブバン』で作りたい。そんな想いから、本作のライブムービーが制作された。ローンチの数ヵ月前には開発統括に直接相談し、ライブムービーを無理やりねじ込んだという。ライトフライヤースタジオとグラフィニカとの取り組みのすべての始まりは、このときの2Dでのライブムービーだそうだ。

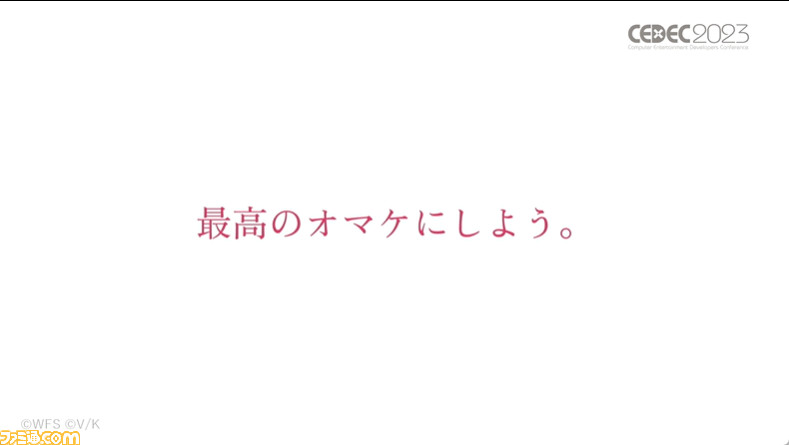

ただ、『へブバン』最大の武器はストーリーであり、本作のようなゲームのライブムービーはストーリーと絡んだとしてもゲーム性とはまったく絡まないことが多く、どうしてもオマケコンテンツのような立ち位置になってしまうことがあるという。

であるならば、「最高のオマケにしよう」と、竹俣氏は考えた。お菓子のオマケにはそれ自体に価値があり愛されているものもある。オマケには絶対的な価値がある。そんなオマケで、人の人生に影響を与えられたら――。そんな想いから、絶対に手を抜かずライブムービーを制作することに決め、メインストーリー実装のための作業の裏で限られたリソースを駆使して取り組んだ。

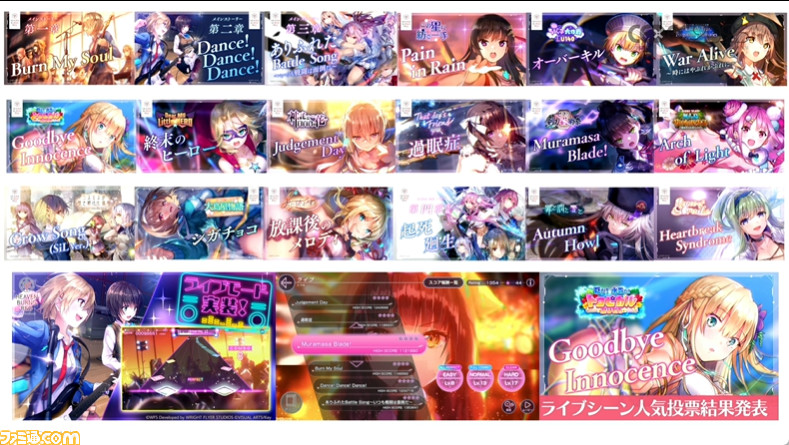

その結果、いまではリズムゲームにつながったり、ライブムービーの人気投票を行えるぐらいになったりと、とユニークな展開が行えるようになった。「判断は間違っていなかった」と竹俣氏は手応えを感じたそうだ。

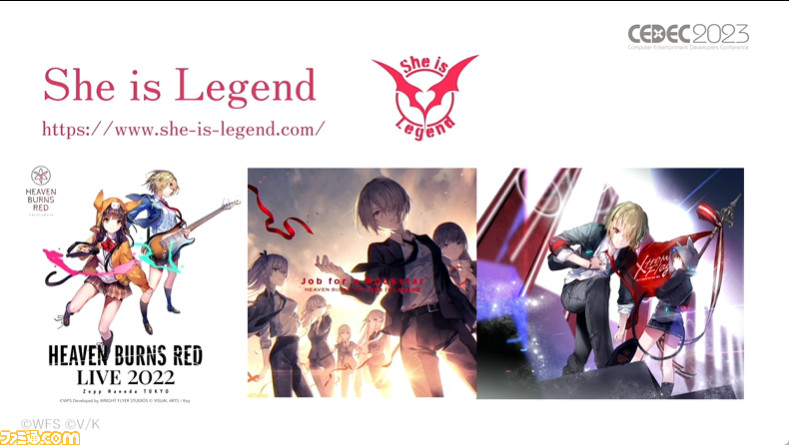

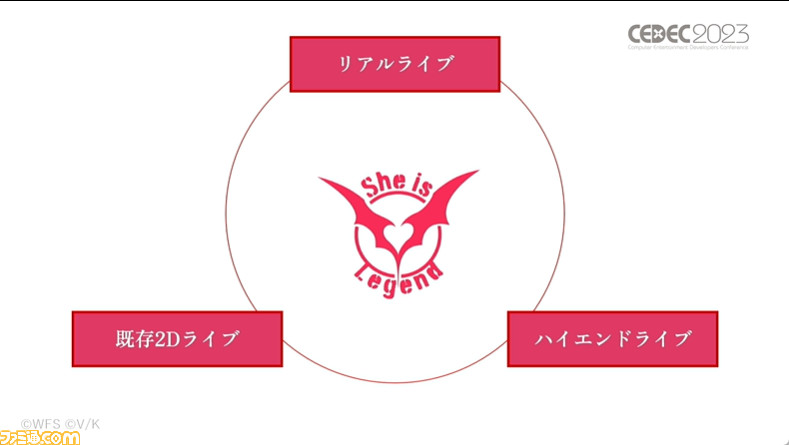

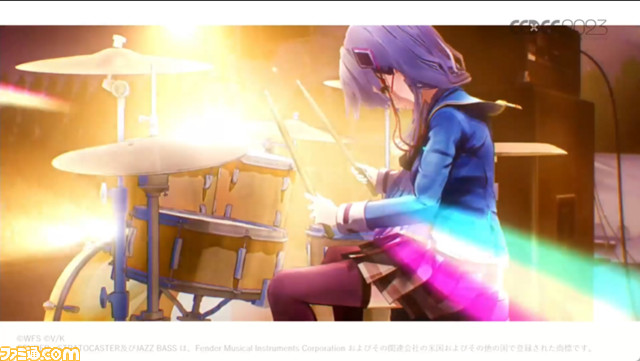

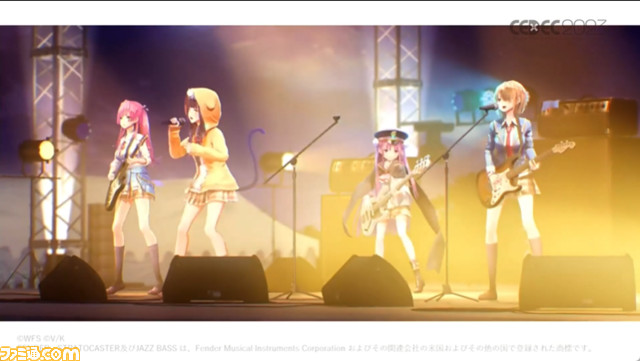

そんな本作のライブコンテンツは“She is Legend”というバンドによるもの。ストーリー上で主人公が結成するバンドで、現実世界でもライブツアーが行われたりなど、ゲームとリアル両面で活動が行われている。

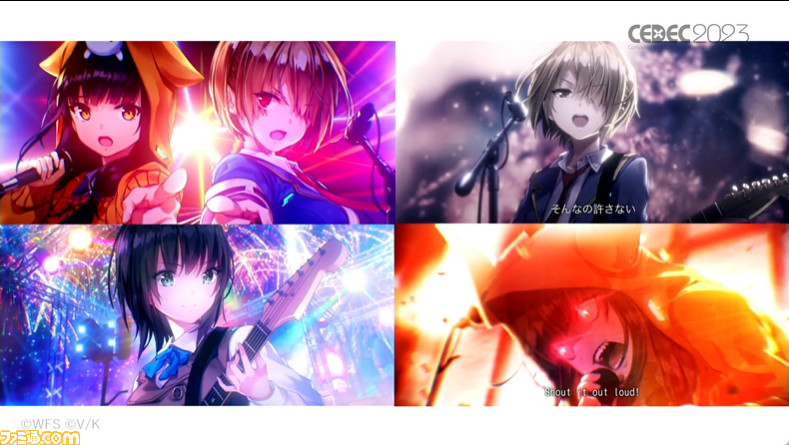

ライブムービーは2Dアートチームと連携し2Dイラストをもとに作成。スチルイラストのエフェクトを2D処理で行いつつアニメーションさせて映像化し、『ヘブバン』の魅力であるアートと音楽が融合されている。

一方で、3Dによるライブも制作したいという想いもあったが、とにかく課題が多かった。アニメーター観点だと、楽器の干渉や演奏の細かさなど挙げ出したら切りがないほど。自分たちと同じ志のもといっしょに制作してくれる会社が簡単に見つかるわけがないとも考えていたそんなとき、グラフィニカから「いっしょにやりたい」と連絡が届いた。

グラフィニカから「『へブバン』の2Dアートを映像化したい、それでライブを作りたい」と熱量のある言葉をもらえたと竹俣氏。そして、「課題は多いけど、ぜひチャレンジしましょう」と賛同を得たことで、同社とともに『へブバン』のハイエンドライブの開発がスタートした。

グラフィニカとハイエンドライブを開発するにあたっては「イラストが動くような表現を用いて、アニメ表現の視聴価値を挙げるコンテンツ」にすることを目標に掲げた。

ハードルは高いが、実現できれば業界に一石を投じる映像になるのではないかと考え、1.5周年イベントの公開を目標とすることにした。

1.5周年のハイエンドライブムービーの制作においては、Poc(※)を重ねて、第4章前編・後編のムービーなどもアウトプットしてアプローチ。そうして改良していくことでブラッシュアップされ、手応えを感じるものができたそうだ。

※Poc……Proof of Concept。概念実証。新しいアイデアなどが実現可能であるかを検証する作業工程のこと。

2Dルックな3Dモデルを制作するため、グラフィニカと協業

続いて上野氏から、どのようにして2Dアートを3Dムービーの落とし込んでいったのかが解説された。

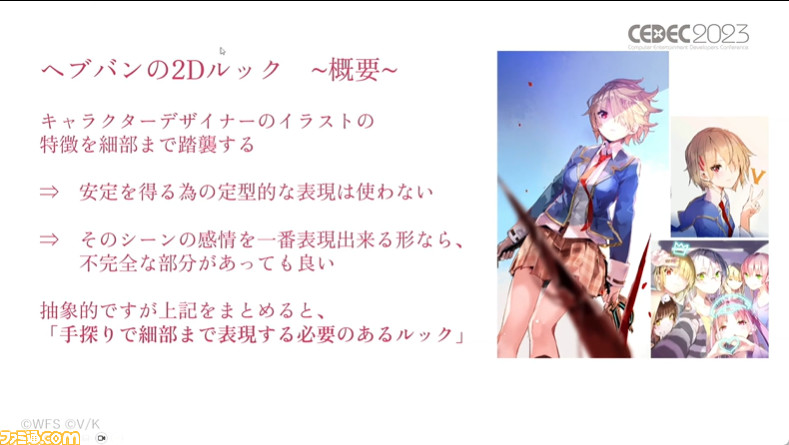

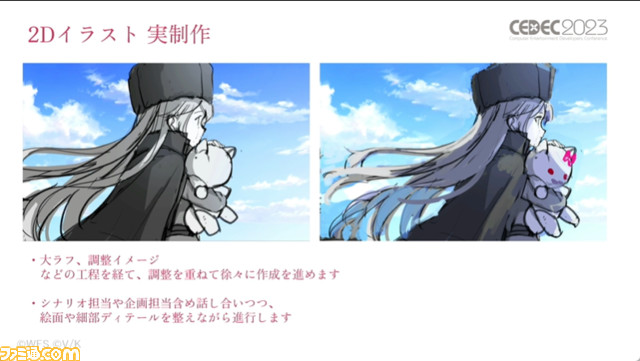

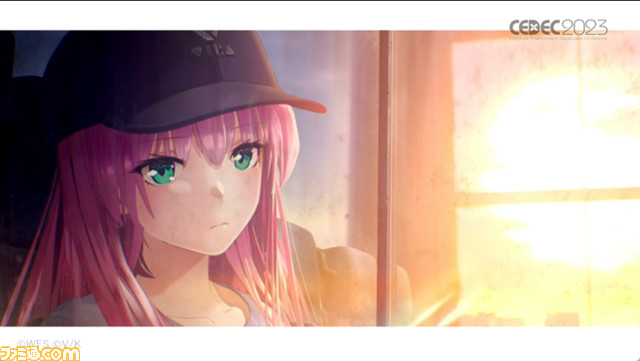

まずは『へブバン』の2Dアートの特徴について。『ヘブバン』では定型的な表現は用いず、キャラクターデザイナーのイラストの特徴を細部まで踏襲し、そのシーンの感情をいちばんに表現できるなら不完全な部分があってもよいという考えのもと制作しているそう。その中で、エモーショナルな感情が持てるような描写を心掛けているとのことだ。

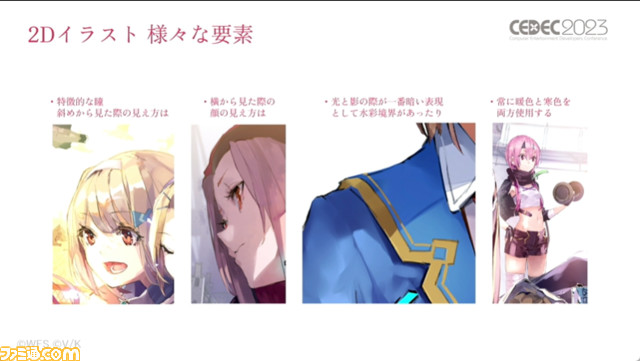

ここで上野氏は、1枚のイラストをもとに解説。提示されたイラストは、淡い水彩タッチでながらも夕方の風景ということでコントラストは少し高め。そして、キャラクターに目が行くように、ワントーン上げて描かれている。

続いて、カラーとライト&シャドウの観点からイラストを分析。カラーでは、遠景は白いに近い色にして淡く、近影は彩度を挙げ色の主張を強くする。白と黒は一部にしか使用せず、淡い光の色と濃い影の色、すべての色を維持している。

ライトとシャドウでは、遠景ビル群は明度高く淡く、中景のフェンスで一度明度を下げて夕方の逆光を強調。近影のキャラクターは明暗コントラストを強く描いている。

これに加え、光源に寄りすぎないランダムな影や光も使用してケレン味を表現しているそうだ。

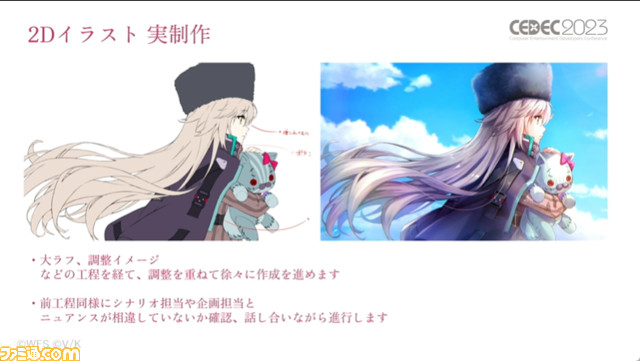

細部までこだわりをもって制作しているため、1枚1枚イラストを制作するのに非常に時間が掛かると語る上野氏。ただ、キャラクターたちの細かな機微は、細かなイラストから表現されるので、苦労はするがイラストの枚数を減らしたいとは考えていないとのこと。

ただ、ライブムービーなど動きの大きな絵を制作するのはとくにたいへん。

どうすればいいのか悩んでいたが、2Dルックな3Dモデルを制作し、それを動かすことでイラストの味わいを表現でき、2Dイラストを描写するのに近い演出を得られるのではないかと考え、3D制作を得意とするグラフィニカと制作を進めることとなったそうだ。

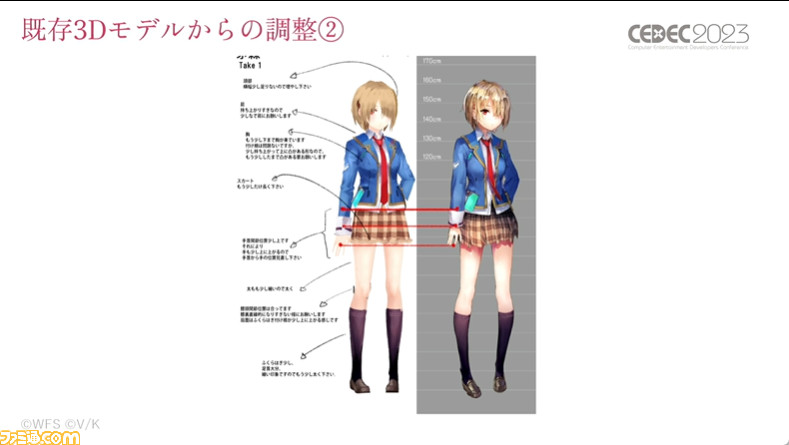

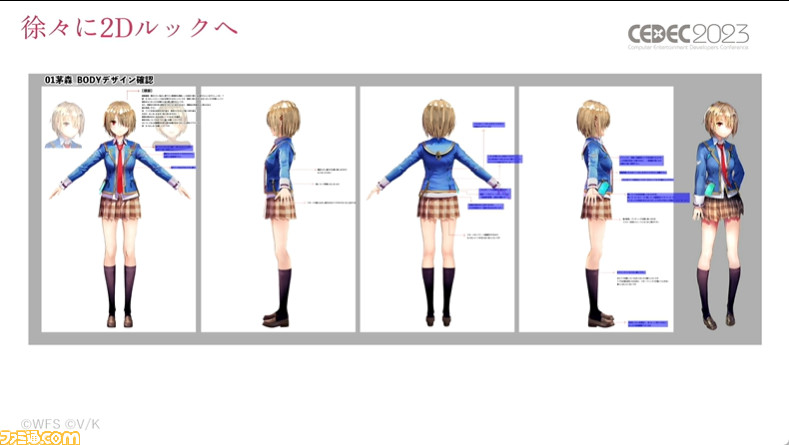

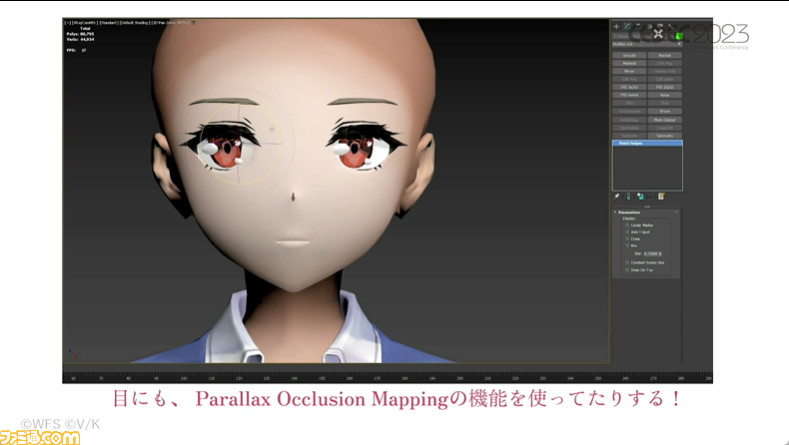

3Dモデルの制作は既存モデルをリメイクするところからスタート。髪色や影の付きかたの調整から始まり、瞳孔の見えかた、鼻や口の位置など、2D特有の意図的な描写の嘘についても盛り込めるようにグラフィニカに要望を出したとのこと。

そうして細かなディティールを詰めて2Dルックに近づけつつ、キャラ寄せの部分などは上からスクリーンショットで加筆し、それをイメージとして戻して修正といったキャッチボールを行い、2Dイラストと相違ない状態まで落とし込んだそう。

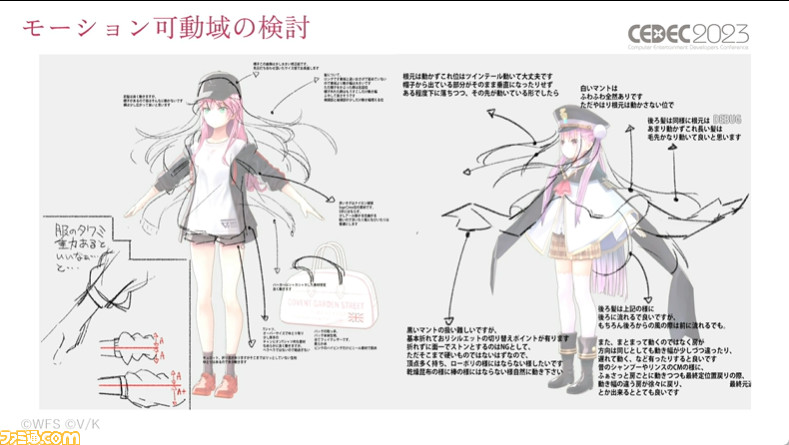

3Dモデルのブラッシュアップと並行して、ムービーの制作も行いカットごとに調整を行う。首の傾けかた、その際に発生する首から下の動き、目線を横にそらすときの目の見え方など細かなニュアンスを伝えて調整したとのことだ。

こうして2Dアートのアプローチを行った後に本格的な3D開発に入っていくが、その前に1枚の2Dスチル(第4章前編のワンシーン)を映像化し、『へブバン』のアートにはどのような要素が必要か洗い出しを行ったそうだ。

“儚いトーン”や、ユーザーがイラストから感じる『へブバン』らしさを研究して3Dモデルを制作

続いて、2Dアートを3D映像に落とし込む過程で発生した問題について、グラフィニカサイドはどのように対応して表現したか小宮氏から解説。最初に、今回の開発の協力者であるクリエイターのイグナシオ・ムリョール・ビック氏、レミー・トレー氏を紹介した。

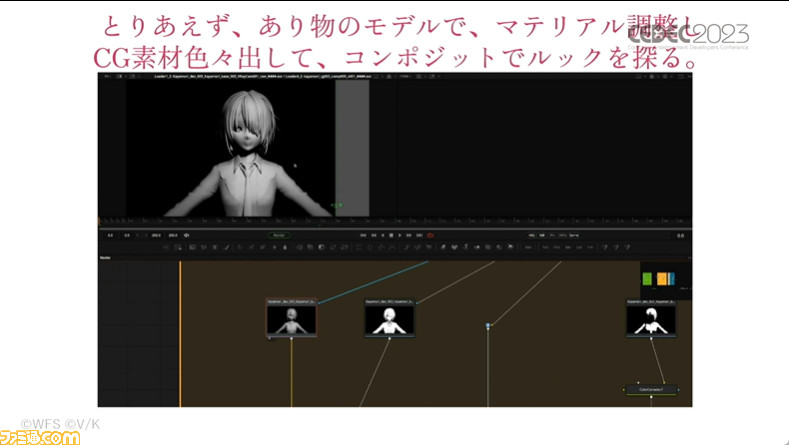

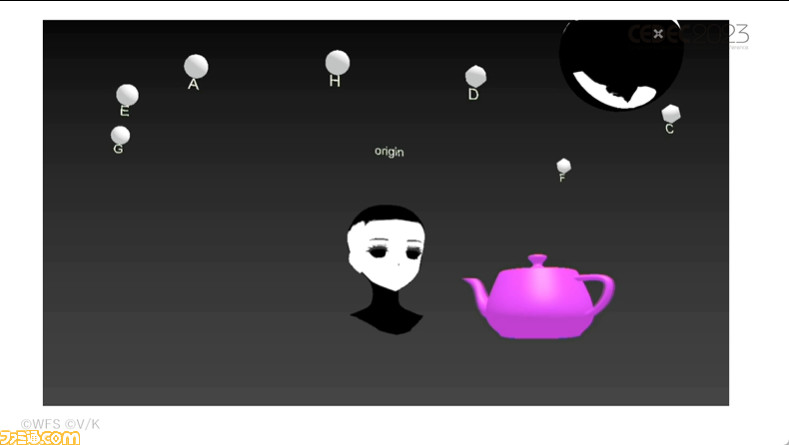

小宮氏はまずイグナシオ氏とともにゲームモデルをもとに“V-Ray for 3ds Max”を使用し、Fusionというコンポジットソフトでテストを実施。Fusionを選んだ理由としては、ノードベースのコンポジットソフトであるため試行錯誤しやすかったからだそうだ。

もとのイラストとゲームモデルを比較してみると、違和感が感じられるものに。ここから先ほど竹俣氏と上野氏からも説明されていた、細かな調整のキャッチボールがスタートする。

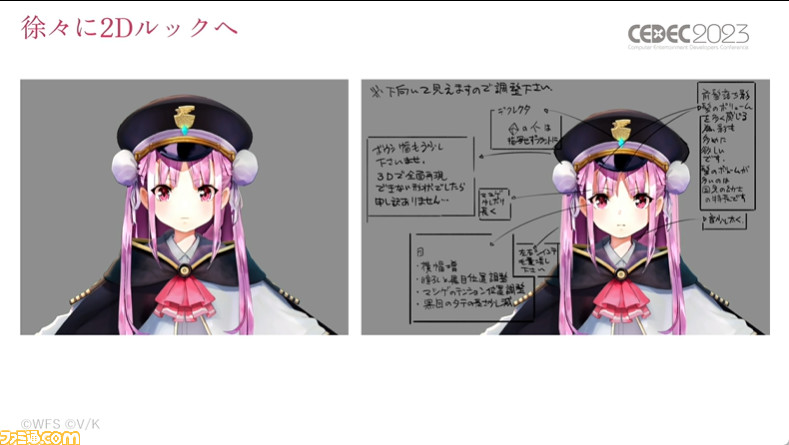

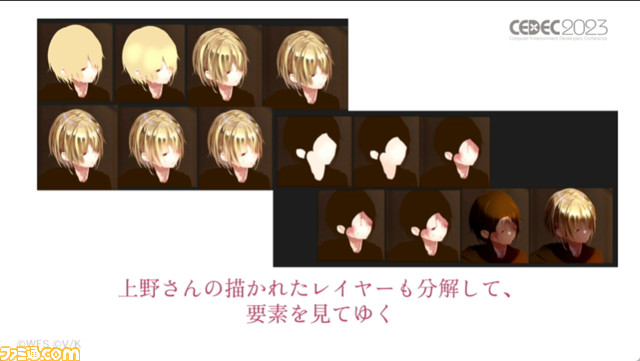

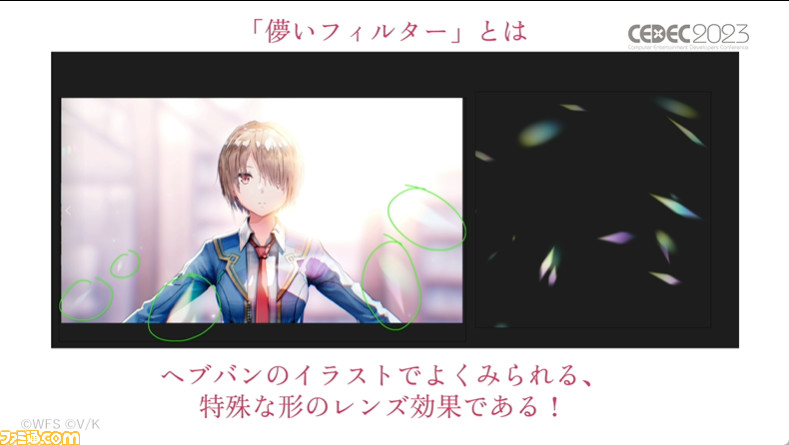

調整を行うにあたっては、『へブバン』のイラストの特徴である“儚いトーン”についてや、ユーザーはイラストのどういったところから『へブバン』らしさを感じているか研究。具体的には、作品のトーンマナーを分解したり、上野氏の描いたレイヤーを分解して要素を見ていくといった作業を行い、キービジュアルに近い表現を見つけていったそうだ。

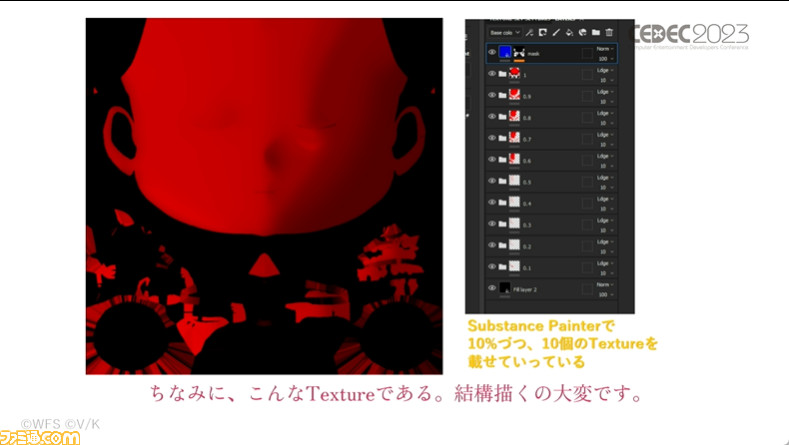

3Dモデルの方向性についてライトフライヤースタジオと合意が取れた後は、本モデルを発注しイラストルックをさらに詰めるためのシェーダー開発へ。このときグラフィニカでチャレンジした課題がふたつある。

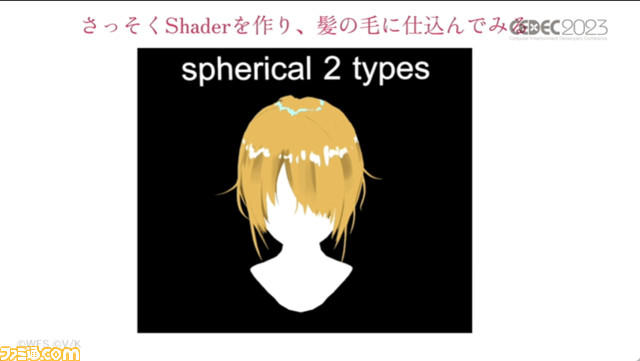

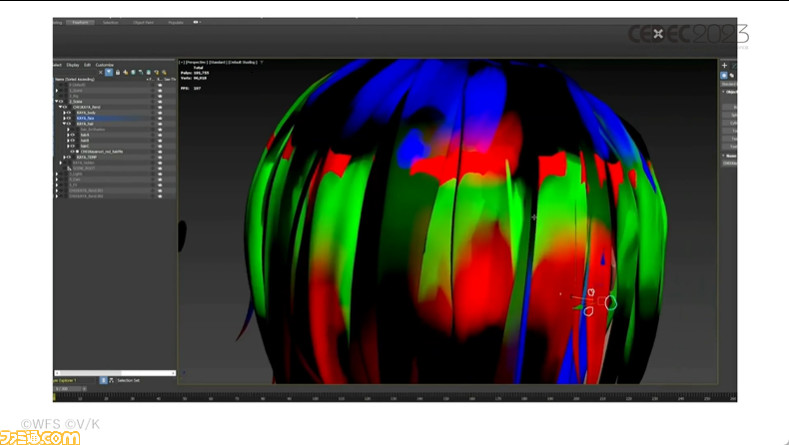

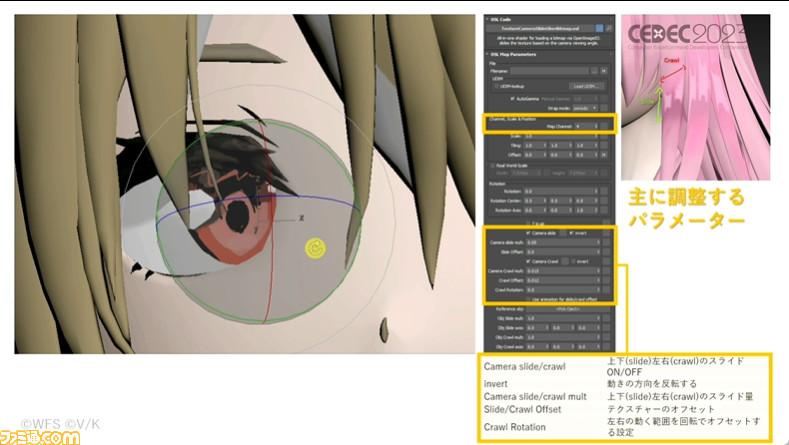

ひとつは、手書きのハイライトを表現すること。3Dのリアルなハイライトではイラストに近づかないため、手書きのテクスチャをスライドさせることにしたそう。これを実現するために“Parallax Occulusion Mapping”と呼ばれる技術を導入。凹凸の持たないテクスチャに位置情報を持たせることで、疑似的に遠近感(立体感)を持たせるものだ。

この技術を利用してみたところ、スライドはしているものの、ただテクスチャがスライドしただけでいまいちという印象に。そこで改めてイラストを見返してみると、髪の毛のひと房のエッジのハイライトが伸びていることに気づき、この表現を目指すことにした。

この目標を達成するためにエッジディストーション機能を活用。

どのようなことをしているかというと、白黒のディストーションマップをエッジ部分のUVに描き、そこにテクスチャが入ったときに伸びるという設定を行うというもの。これに加えて、RGBマスクを分けることで、コンポジットで色味の調整もしやすくしたそうだ。そうして、オブジェクトのエッジ部分のハイライトを伸ばすという目標を達成することができた。

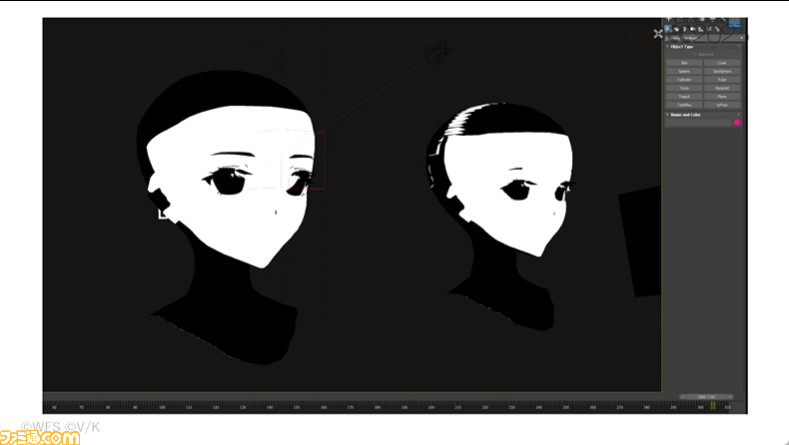

ふたつめの課題は、アニメ顔の影制御をよりコントロールすること。

小宮氏によれば、スタイライズド(※)されたアニメの影の表現は非常に難しいという。アニメ製作では1カットずつマスクをAfter Effectsで切ったりするそうだ。

※スタイル化された3DCGのことで、リアルなCGではなく誇張表現されたもの。

この問題について、“ガイドの角度によってテクスチャが切り替わり、影をアニメーションさせる方式”を採用したが、動画にならないため、“素材の切り替わりでオーバーラップする案”も取り入れてみた。しかし、これもうまくいかなかった。

影制御のコントロールに難航していたが、影の画像を数枚ブレンディングし、1枚のテクスチャで影を表現する“Distance filed interpolation”という仕組みから着想を得て“2D Morph Distance field interpolation”を行うことにした。

こうしてふたつ目の課題が達成され、すべてのモデルが完成した。

ここで、2Dアート、3D開発と進んできたハイエンドライブムービー制作において、ミッドポイントとなった第4章後半ムービーについて竹俣氏から紹介された。

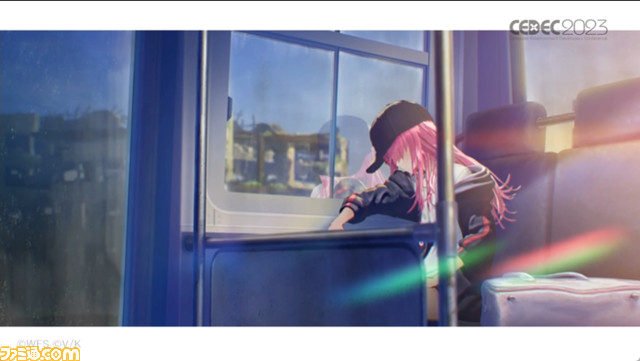

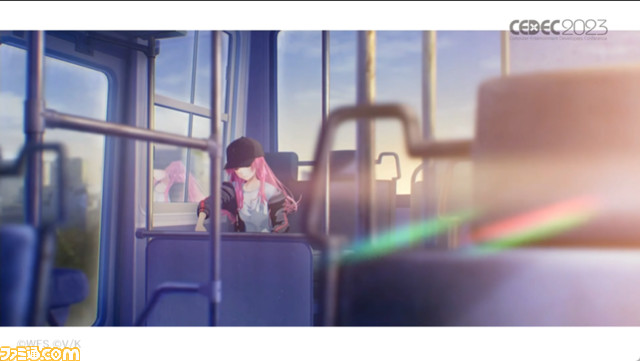

魂の拠り所を探す旅地と定義されたムービー。無気力にバスに運ばれるキャラクターと色鮮やかに変化する情景の対比を描いている。セリフもなく行間のようなムービーとなっている。

行間のようなセリフのないムービー制作は本作で追及している部分であるとのこと。

キャラクターの苦悩や脆さ、葛藤などの人間臭さ、複雑な心情など、純粋な魂をリリカルかつ有機的に美しく描くことが『へブバン』の映像表現のアイデンティティであることから、ライトフライヤースタジオとグラフィニカがしっかりと言語化して形にしているそう。

これがハイエンドライブムービーの演出に繋がっているため、ミットポイントと言うべきフェーズだと竹俣氏は語った。

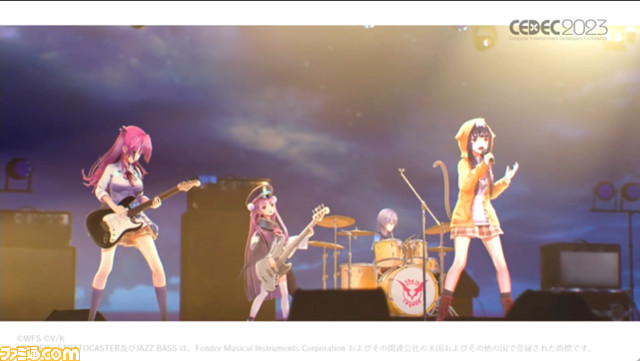

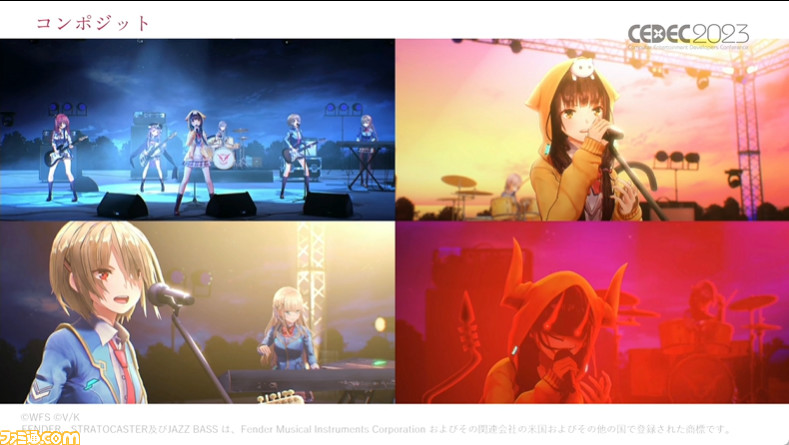

その後は、完成した1.5周年ハイエンドライブムービーを上映。竹俣氏はライブシーンで、「『へブバン』の新しい強みを生むこと」を実現したかったという。そのために、“へブバンらしさの追求”と“音楽好きへのリーチ”を試みた。

まずは“へブバンらしさの追求”について、繊細なタッチや淡いトーンを死守して追求することで、研ぎ澄まされた独創性に変わると考え取り組んだとのこと。

“音楽好きへのリーチ”については、アニメ、ゲームが好きな層を飛び越え、普段ゲームをやらない音楽が好きな層にまでリーチできることを目標に掲げたそう。そのために、リアリティを追求し、現実のアーティスト同様の実在感を得ることを目指したという。

そのための取り組みのひとつとして、今回はアメリカの老舗楽器メーカー・フェンダー社にギターとベースの許諾を得て実装。今後はドラムやキーボードなどの許諾も目指しているそうだ。

これらのことを通じて『へブバン』をひとつ上のIPに昇華できるのではないかと考えた竹俣氏。そのためは徹底的した作り込みが必要であり、それがハイエンドライブムービーの制作へと繋がることになる。

現実のライブの専門家たちと作り上げる

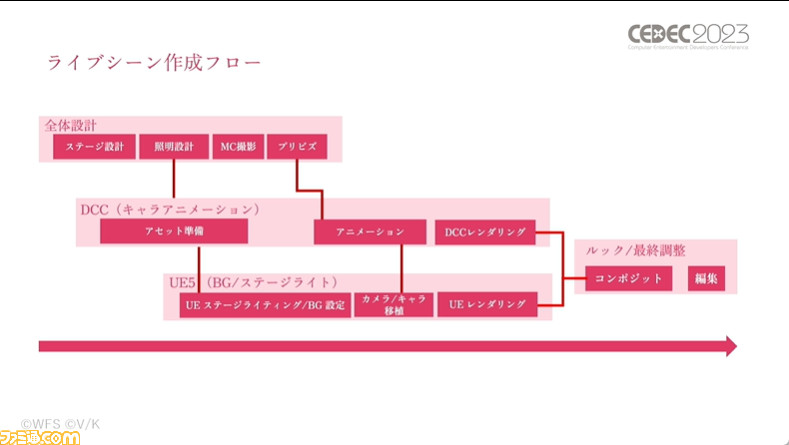

ここから、堀内氏と佐々木氏によるハイエンドライブムービーの解説へ。まずは制作フローが紹介された。

つぎに、制作フローの各工程でリアリティを出すためにどのようなアプローチを行ったのかが説明された。

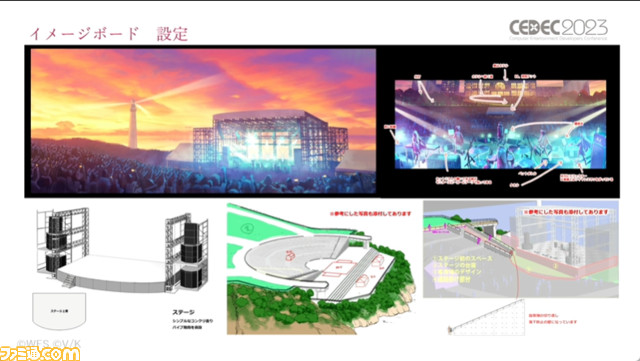

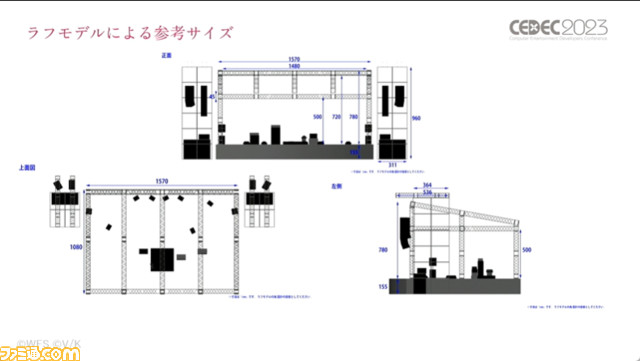

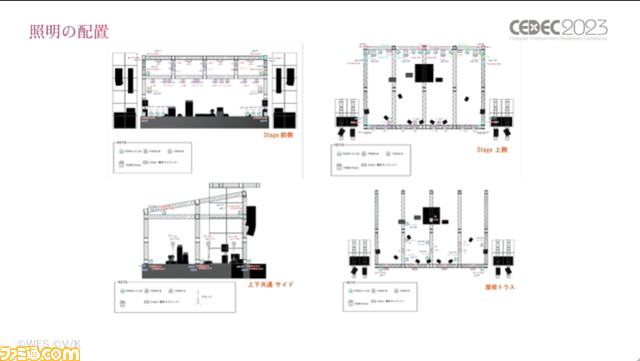

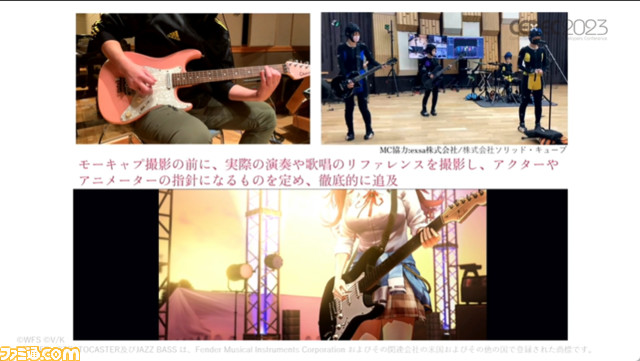

最初はステージ、照明、音響などの全体設計について。ここでは、リアルライブを手掛けているステージ制作者と協力。

通常のアニメ制作と同様にイメージボードを作成し、これをもとに3Dモデルでのステージのモックを作成する。このとき、リアルライブのステージ設営、音響、照明の専門家も参加してもらい、より現実のライブステージに近づけるための工程を踏んだそうだ。

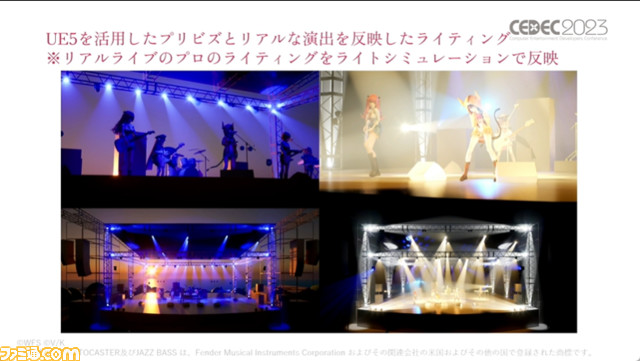

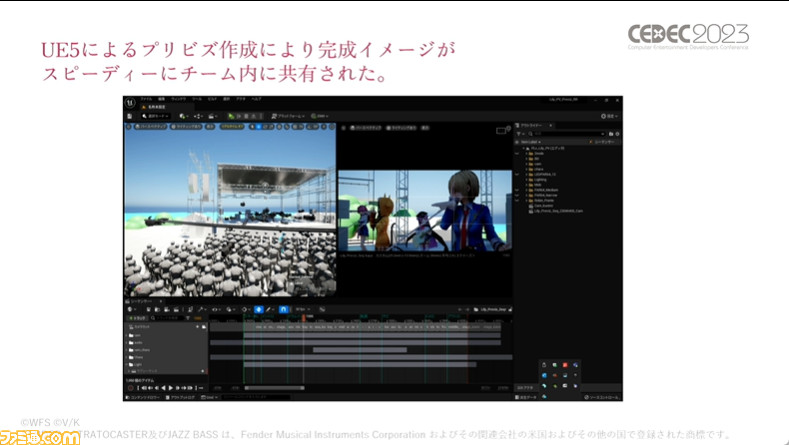

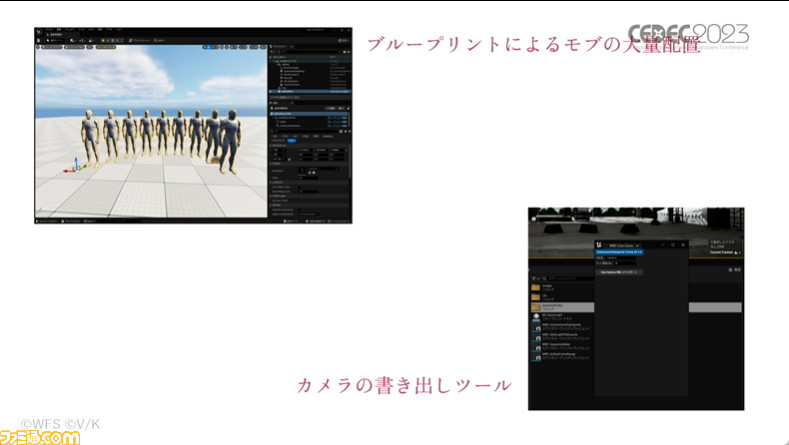

続いて、プリビズ(※)制作について。ここではUnreal Engine 5(UE5)を選択。リアルタイムで時間軸と空間の同時編集が行えること、DMXとの親和性があるのが理由だ。

※プリビズ……Pre Visualization。プリビジュアライゼーション。完成した状態を想像できるシミュレーション映像を作成すること。

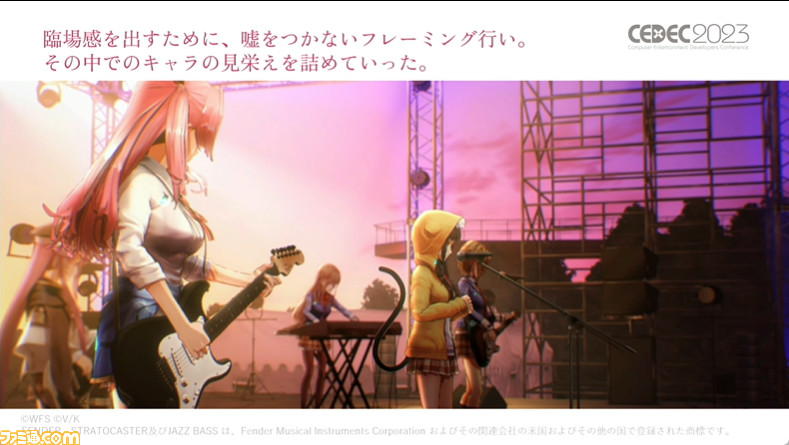

その後は、アニメーション工程へ。プリビズから受け取ったカメラをDCCに配置してレイアウト作業を進めるわけだが、今回はカメラの臨場感を出すために、できる限り嘘をつかないフレーミングを目指し、リアリティを重視するというアプローチで進めたそうだ。

できあがったアニメーションと先のステージ、照明、音響などを組み合わせていよいよコンポジット・編集作業へ。

こうしてハイエンドライブムービーが完成。

最後にまとめとして“こだわりの追求”、“リスペクトから生まれるシナジー”の2点を挙げ、「昨今は量産を前提としたコンテンツが多い中、こういったこだわりを追求させていただけることはたいへん貴重」だと語り、「仕事としていっしょにに楽しんで突き詰められることに大変感謝しております」と、グラフィニカに感謝を述べた。

そして、「2社が共鳴し生まれたこだわりとシナジーによって、独創性の高い、価値のあるライブコンテンツができあがり、この取り組みは大成功」としつつ、課題はまだ多く、道半ばではあるため、「これからも『へブバン』を通して、視聴価値を上げる取り組みを進めていきたい」と語ってセッションを締めくくった。

[2023年8月28日13:45追記]

記事初出時、人名に誤りがあり修正しました。読者並びに関係者の皆様にお詫びして訂正いたします。