2023年8月23日から25日にかけて行われた、ゲームに関する技術や知識を共有する国内最大規模のカンファレンス“CEDEC2023(Computer Entertainment Developers Conference 2023)”。本稿では、最終日に行われたセッション“リモートでも信頼関係を向上!バンダイナムコスタジオが実践する、チームワークを高め、成長を促すコミュニケーション環境の作り方”の内容をお届けする。

このセッションでは、オンラインホワイトボードソフトウェア、いわゆるオンライン会議などに使用するツールである“Miro(ミロ)”の紹介と、バンダイナムコスタジオでMiroがどのように活用されているか、どういった用途でMiroが活躍するかの解説が行われた。

なお、セッション内のスライド表示にもMiroが使用されている。登壇したのは、バンダイナムコスタジオの平野響子氏と、ミロ・ジャパン合同会社のホン サンウォン氏。

セッション内では社内外の会議やインターンシップなどでの活用例が紹介されたが、アイデアを共有して作り上げるという意味では、少人数でのゲーム制作やゲーム攻略の研究などにも活用できるだろう。

ジャンルを問わず役立てられる可能性があるので、オンラインでの情報共有に使えるツールを探している人は要チェックだ。

Miroとは何か

まずはホン氏から、Miroについての紹介が行われた。Miroは2011年にオンラインホワイトボードを提供するサービスとしてスタートし、その後オンライン会議室と言えるツールに発展していった。

発足当時はビジュアルを共有するというコンセプトが流行らなかったものの、現在では全世界で5500万人以上が利用するなど、そのシェアを大きく広げている。

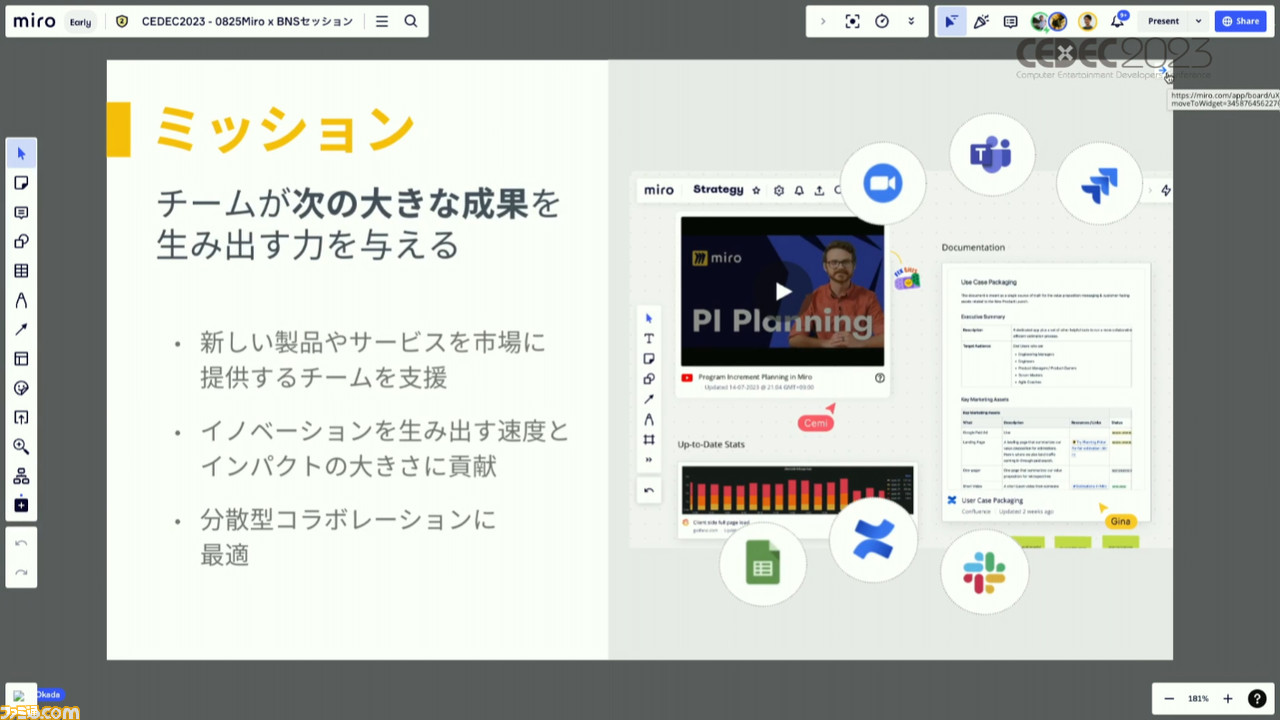

Miroがミッションとして掲げているのは、チーム同士がコラボレーション(協働)した際にその質を引き上げること。

多人数での作業を円滑に進められるよう、またイノベーションをより早く生み出せるようにすることを目指して作られているツールだという。

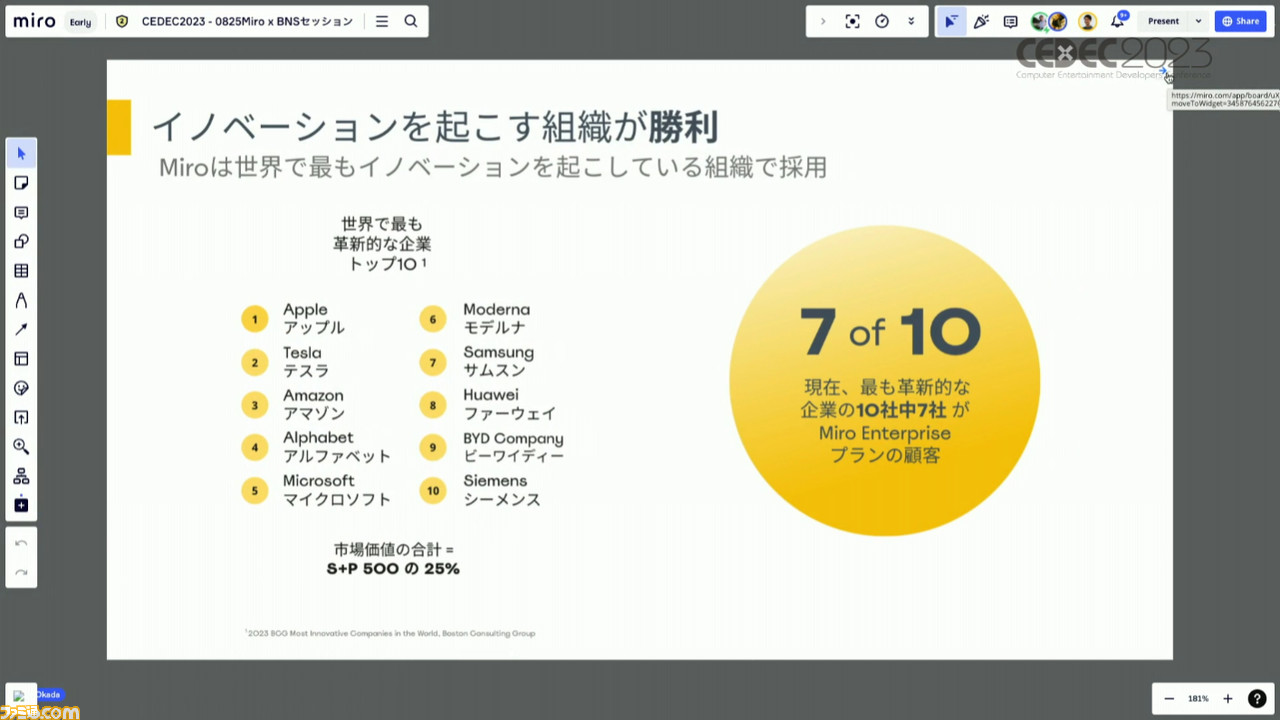

ホン氏はイノベーションを起こし続ける会社が生き残れると語り、世界でもっとも革新的な企業のトップ10に選ばれたうち、7社がMiroを使用しているとアピールした。

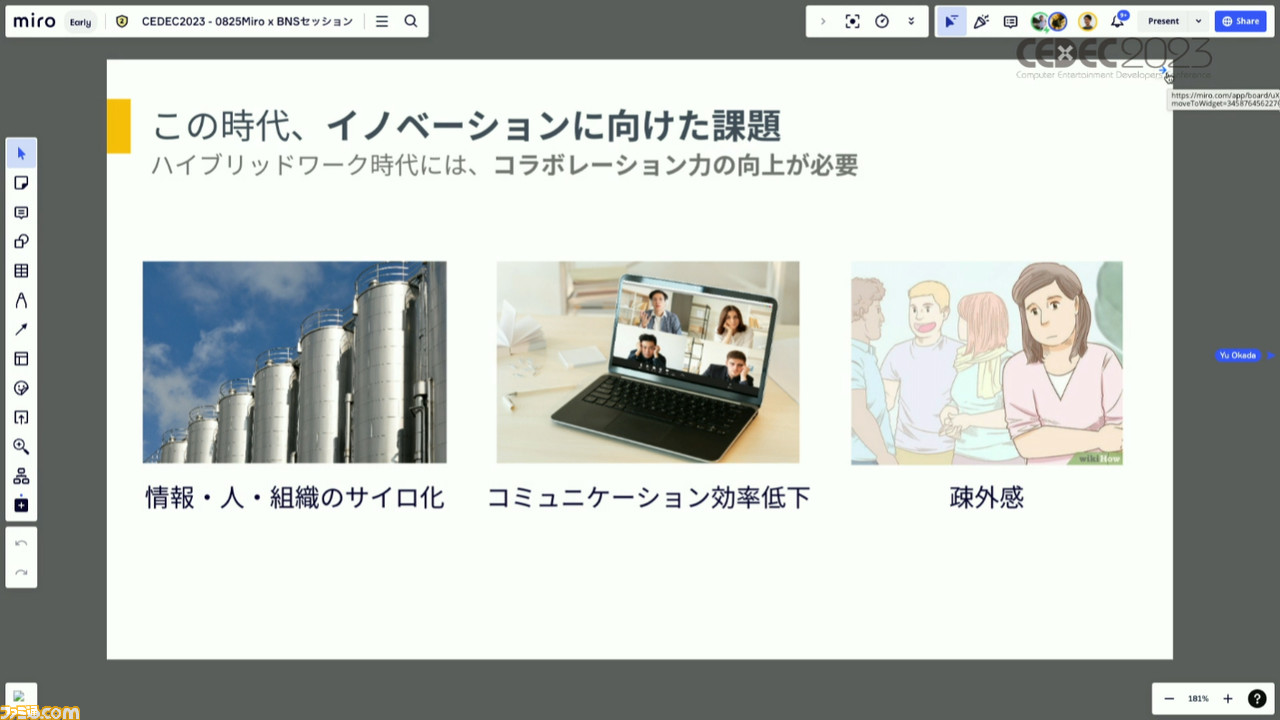

なぜMiroが広く活用されているかという点について、ホン氏はパンデミックの影響もあり仕事のリモート化が進んでいることを挙げた。

オンライン会議などでは一方的に話を聞くことが増えてコミュニケーションの効率が低下し、またハイブリッド型の場合オフラインで会っているメンバー同士が密接になる一方で、完全リモートのメンバーが疎外感を感じてしまう。

このように、リモート化によってさまざまな課題が生まれるため、コラボレーション力を向上させる必要があるというわけだ。

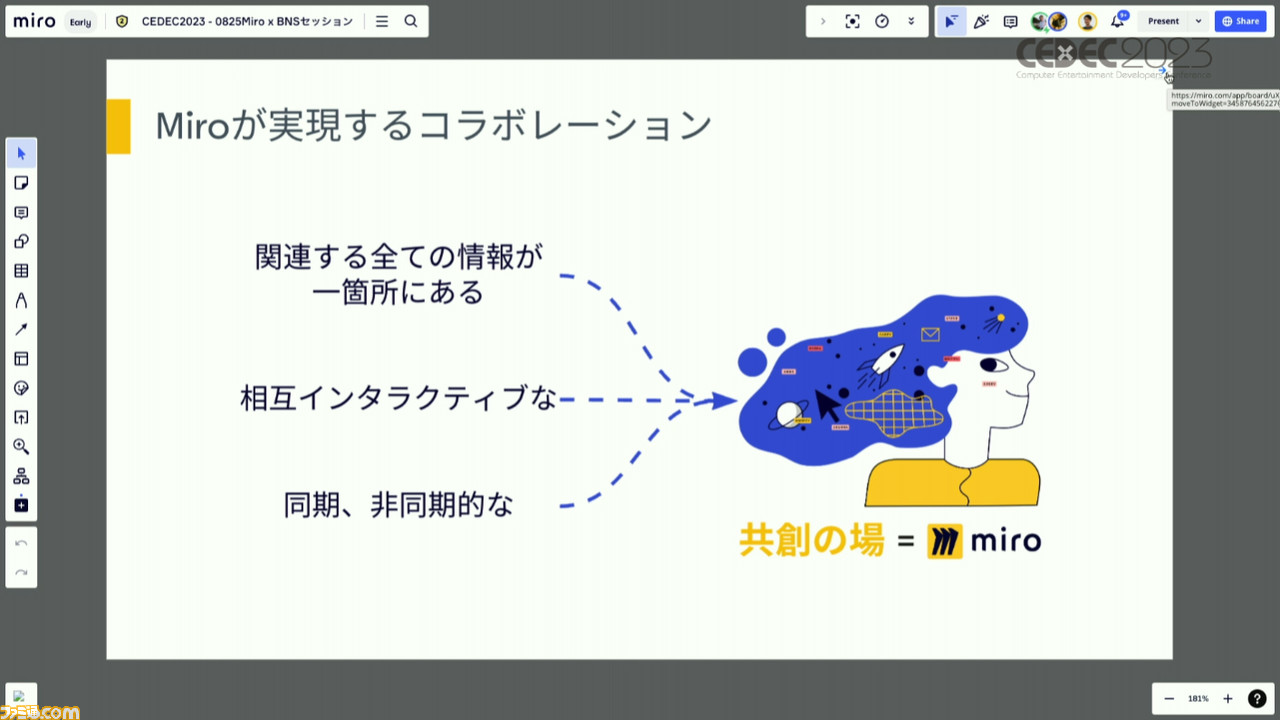

そんななか、Miroのポイントとして挙げられたのが以下の3点。

- 無制限に拡張できるボードを使って、すべての情報を一か所に集約できる。

- メンバーの誰もがコメントを入れたり編集したりできることで、一方的ではないインタラクティブな働きかたができる。

- 同期、非同期のどちらにも対応しているため、同じ時間に動けなくても会議を進められる。

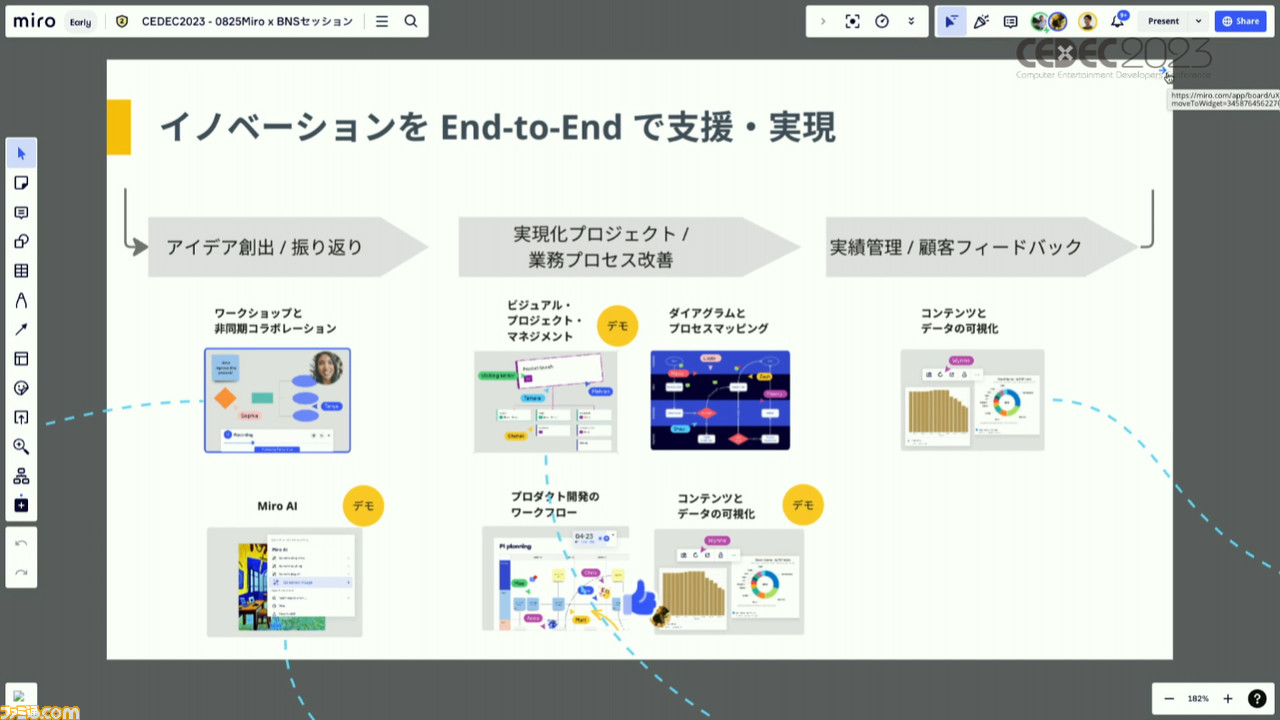

Miro AIを使ったアイデア出しやブレインストーミングといったプロジェクトの立ち上げから、実現に向けての業務プロセスの改善、そして実施後の顧客フィードバックなど、あらゆるタイミングで活躍できることも強みだという。

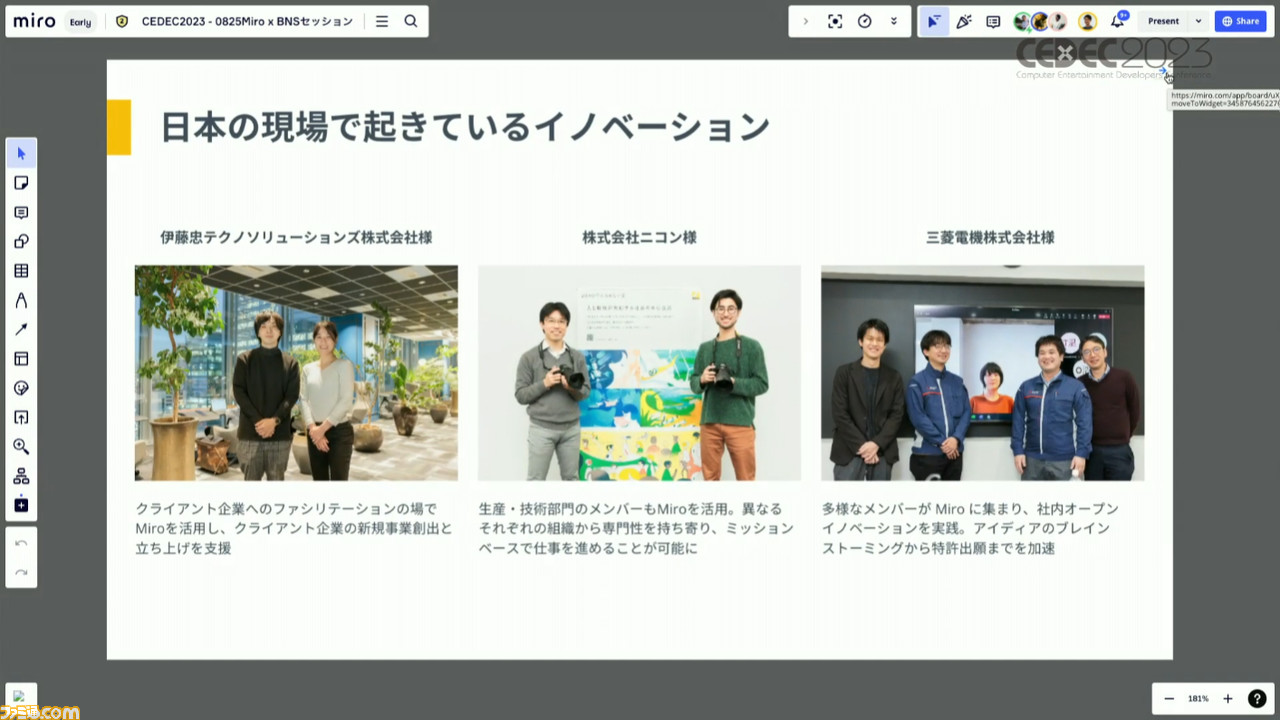

国内でも産業や業種を問わずさまざまな企業がMiroを活用しておりイノベーションに貢献している、と国内での利用例を挙げてホン氏は解説を終えた。

バンダイナムコスタジオから見たMiroの利点

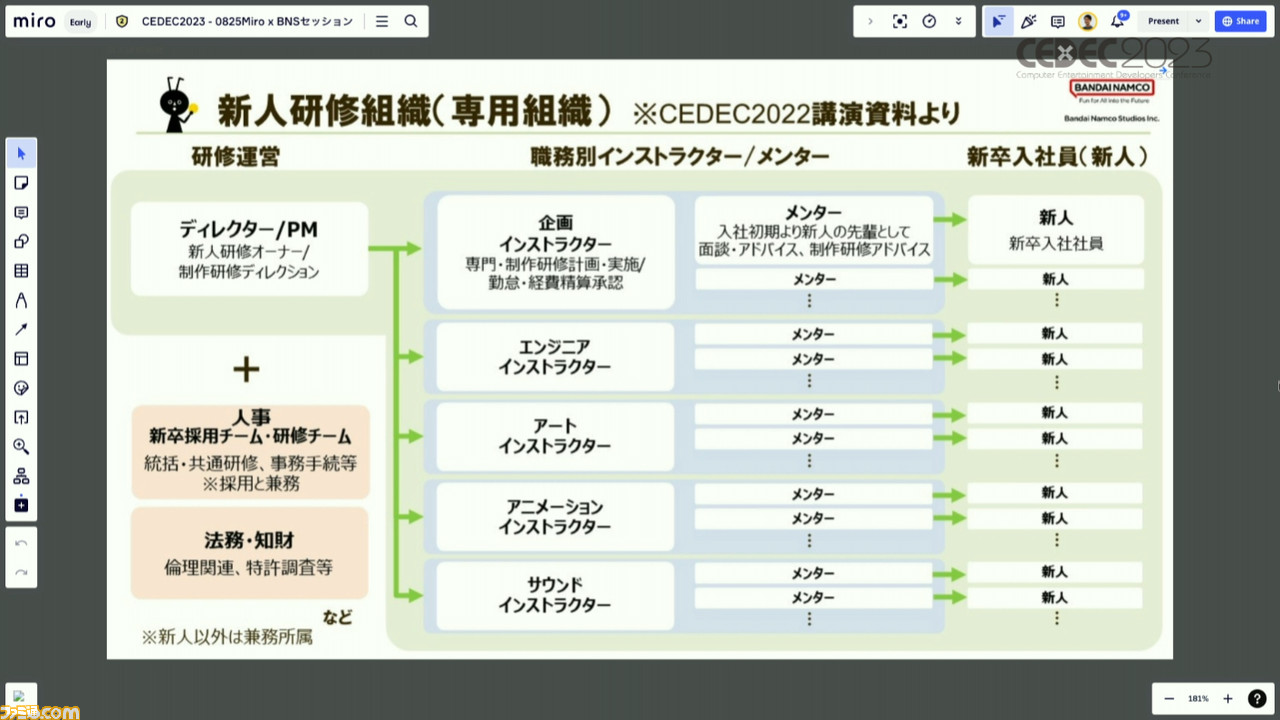

続いて、バンダイナムコスタジオで新人研修などを担当する平野氏が、同社でどのようにMiroが活用されているかの紹介を行った。

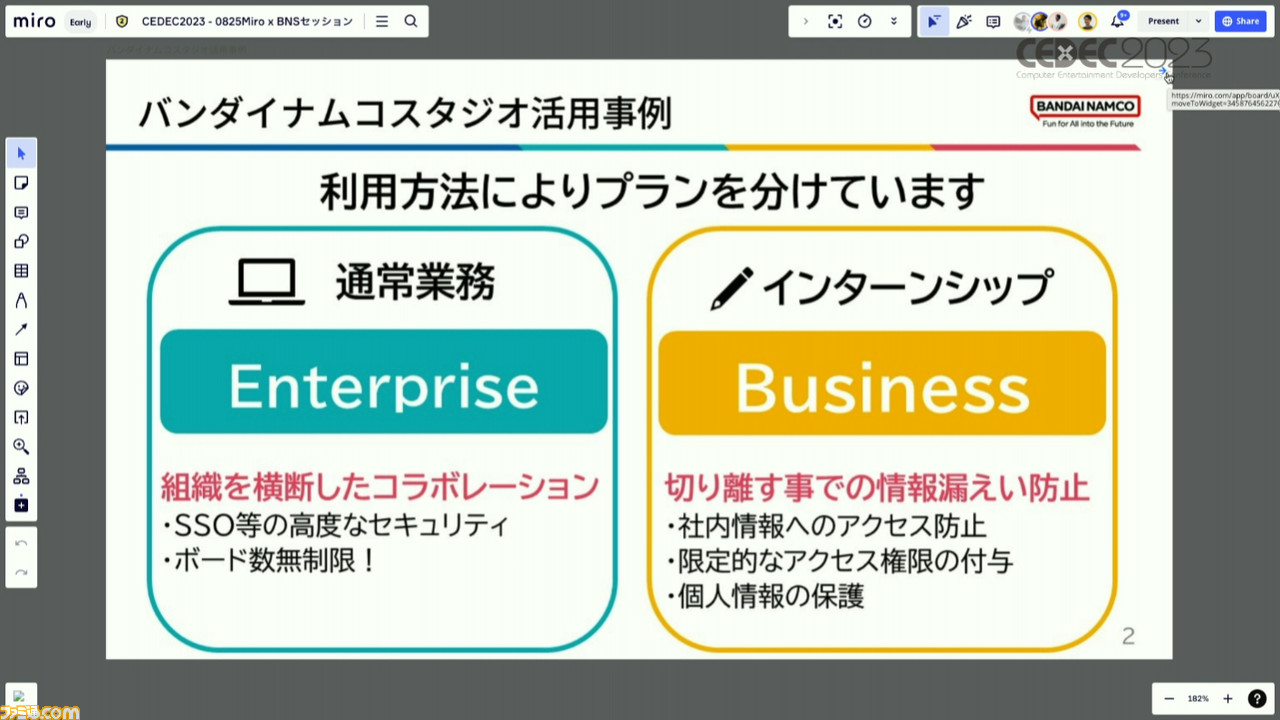

バンダイナムコスタジオでは通常業務ではエンタープライズ、インターンシップにはビジネスと、異なるプランを使い分けている。プランを分けることで社内情報へのアクセスを防ぎ、情報漏洩の防止や個人情報の保護も容易になっているそうだ。

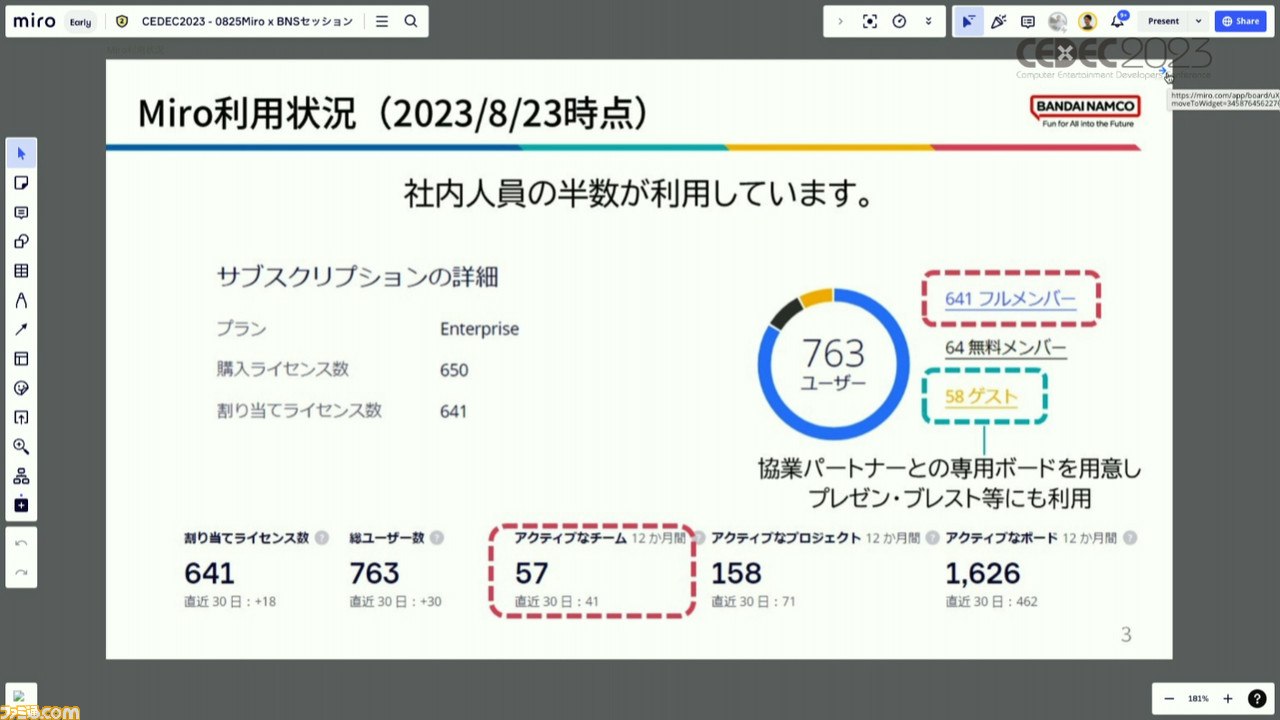

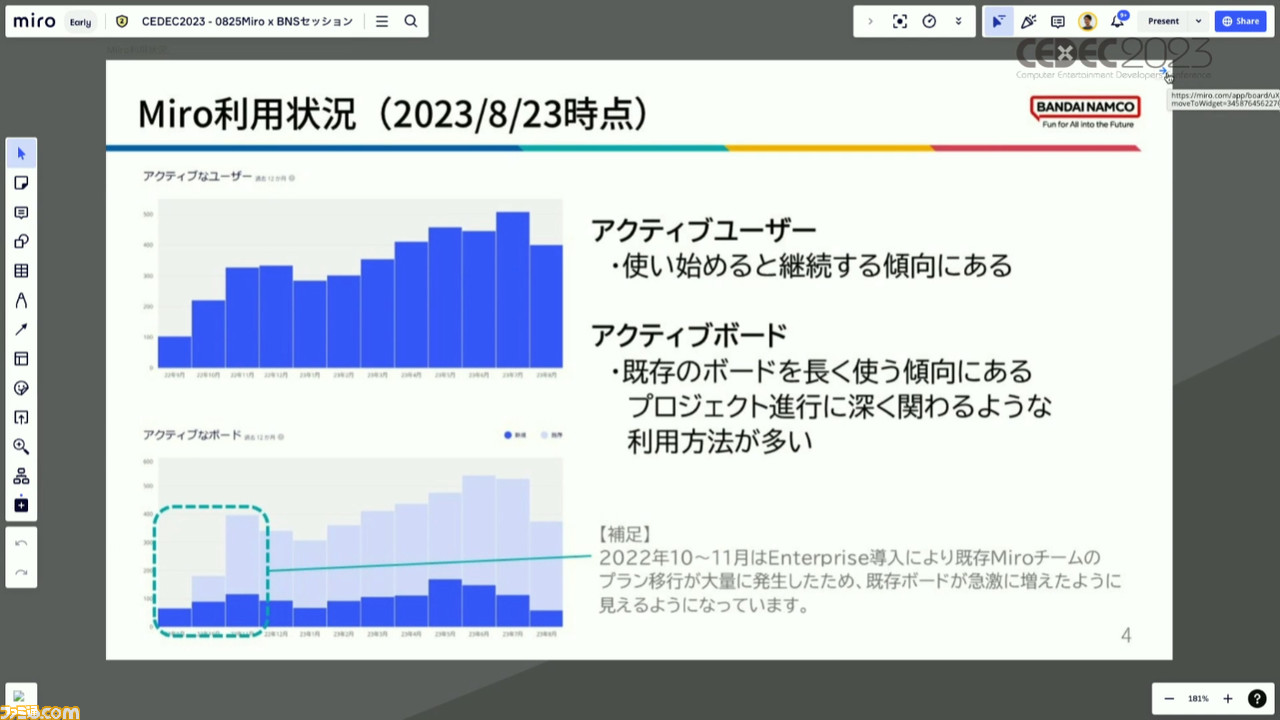

CEDEC2023がスタートした8月23日時点で社員の過半数がMiroを利用しており、また協業パートナーにもゲストアカウントを発行し、専用のボードでやり取りが行われているとのこと。

社内の連絡ツールというと、導入したはいいもののあまり使わずに放置、といったことも珍しくはない。しかしMiroは継続して利用される傾向にあり、アクティブユーザーは増えているという。

資料などを共有できるボードが自由に拡張できるので、基本的にはひとつのボードを作った後はそれを使い続け、アイデアも拡張していく傾向が見られる、というのが平野氏の見解だ。

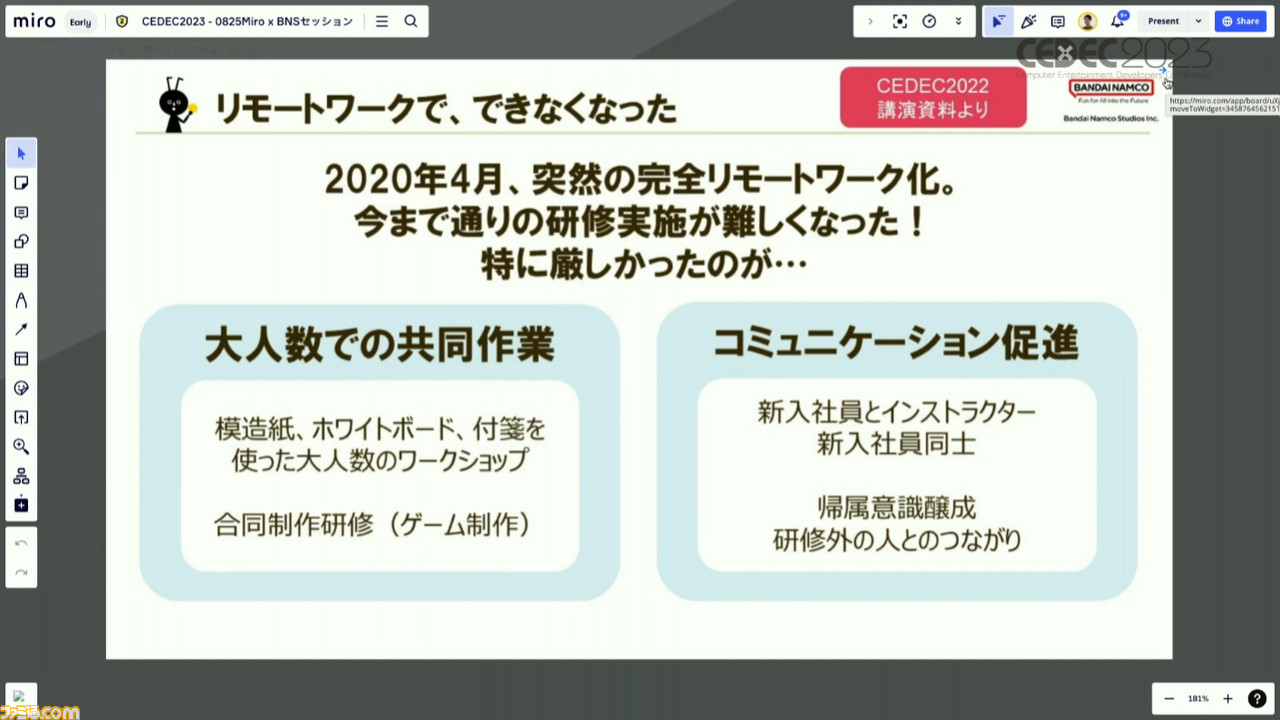

Miroが導入された経緯について、もともとプロジェクト内で使用されるケースもあったが、パンデミックで新人研修を実施するのがむずかしくなり、何か適したツールはないかと探すなかで行き着いたという。研修に用いるうえで必要だった条件は、まず大人数での共同作業が行えること、そしてコミュニケーションを円滑に進められることだ。

Miroは自分がまだ見ていない場所、アップデートされた場所がわかりやすく、かつ気軽に書き込みも行えるということで、求めていた条件にピッタリ合っていたという。

ファイルを送り合うことでも情報のやり取りはできるが、ファイルを開いてコメントを入れてまた共有、という作業もメンバーが増えると回数が膨大になり、それだけでコストが大きくなる。その点、全員が見られる場所にファイルを共有し、その場でコメントを書き込めるMiroは手間を大きく省いてくれるというわけだ。

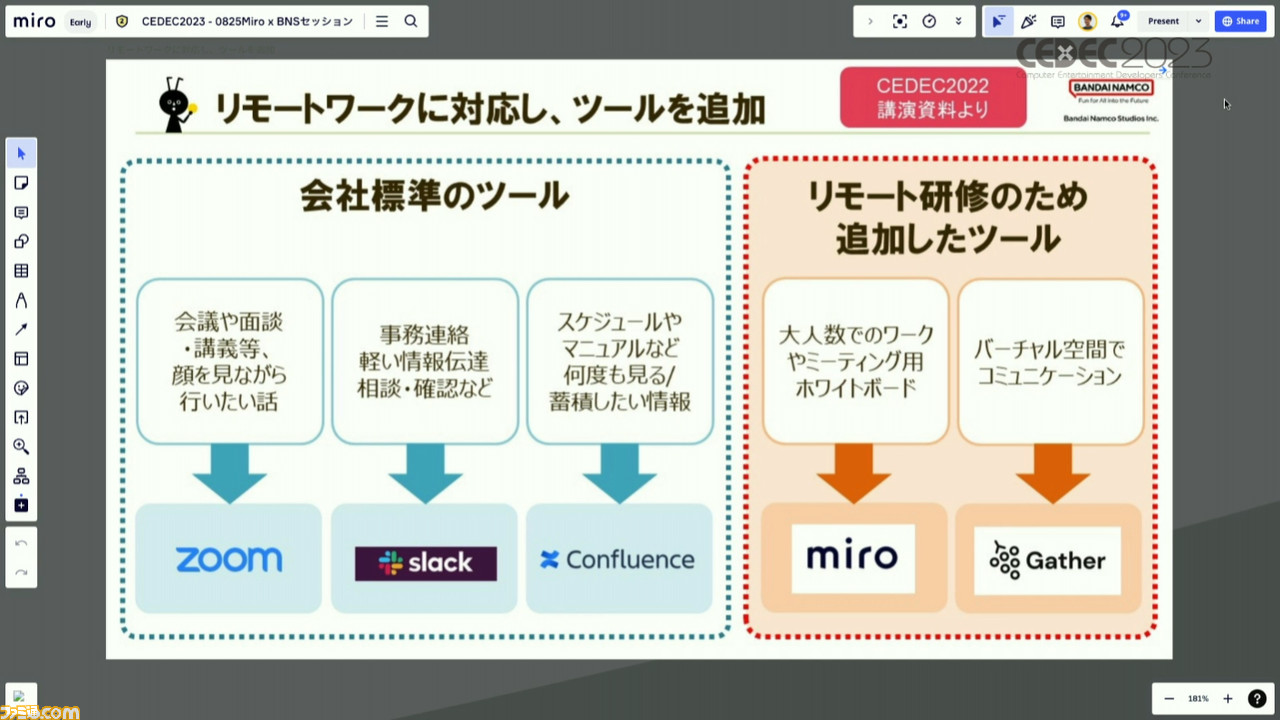

なお、バンダイナムコスタジオではMiroだけを使っているわけではなく、プロジェクトの特性などによって会議用のツールを使い分けているという。

Miroは大人数での共同作業に適しており、ミーティング用ホワイトボードとしての使い勝手がよいため、リモート研修用のツールとして本格的に導入されたようだ。

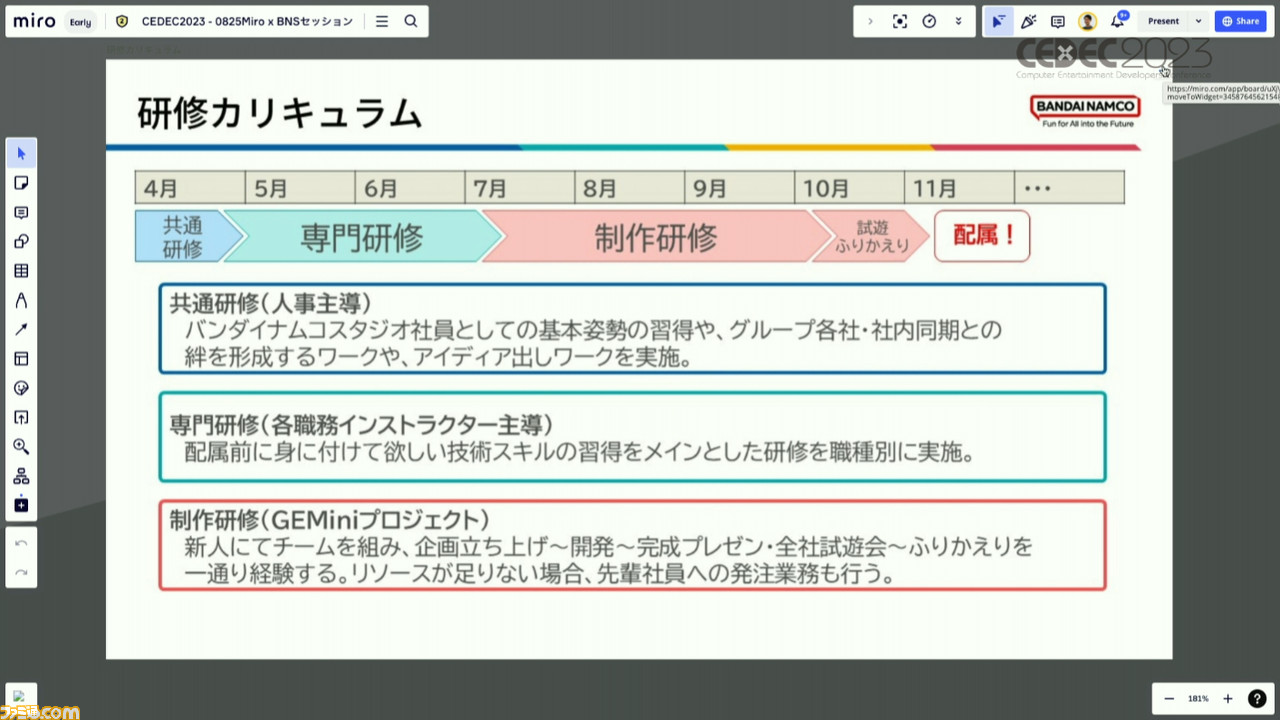

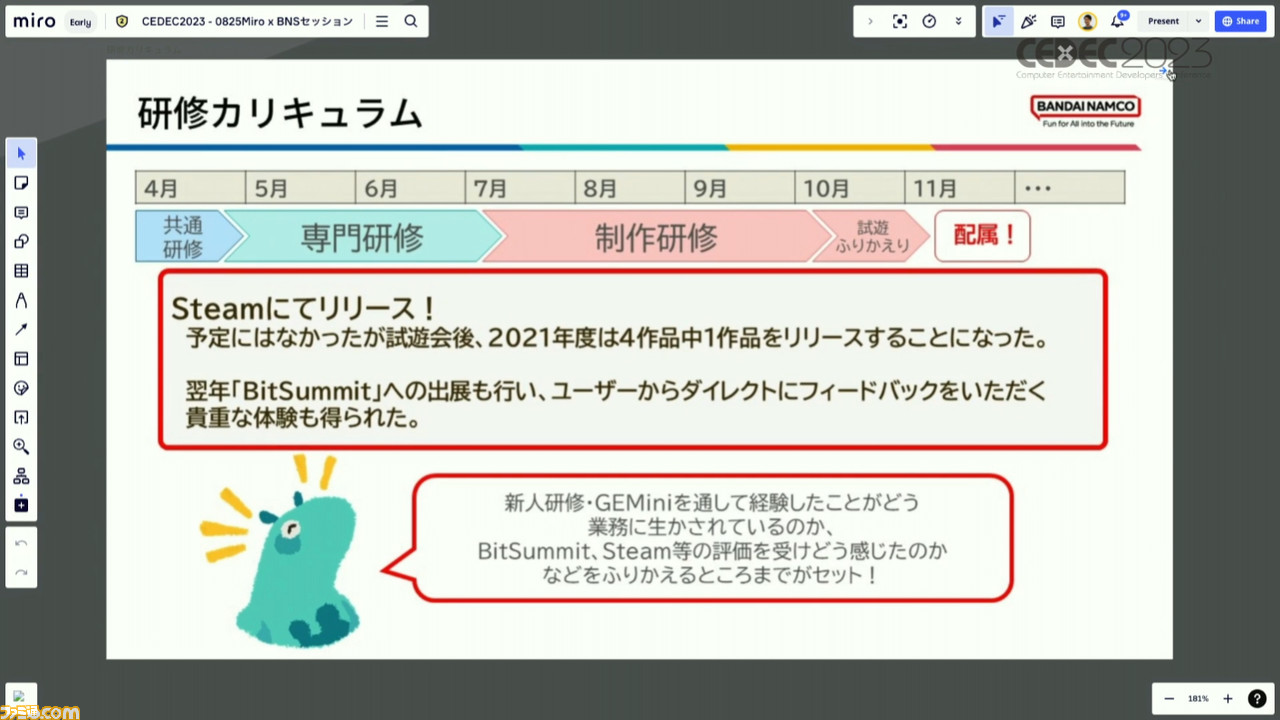

同社の研修カリキュラムは半年間に渡り、そのなかでMiroは最初から一貫して使用されているという。

とくに活用されるのは研修4ヵ月目ごろから始まる制作研修(新人だけのチームで実際に販売できるゲームを制作するというもの)だが、ツールの導入自体は1ヵ月目の共通研修から行っており、徐々に慣れてもらうようにしているとのことだ。

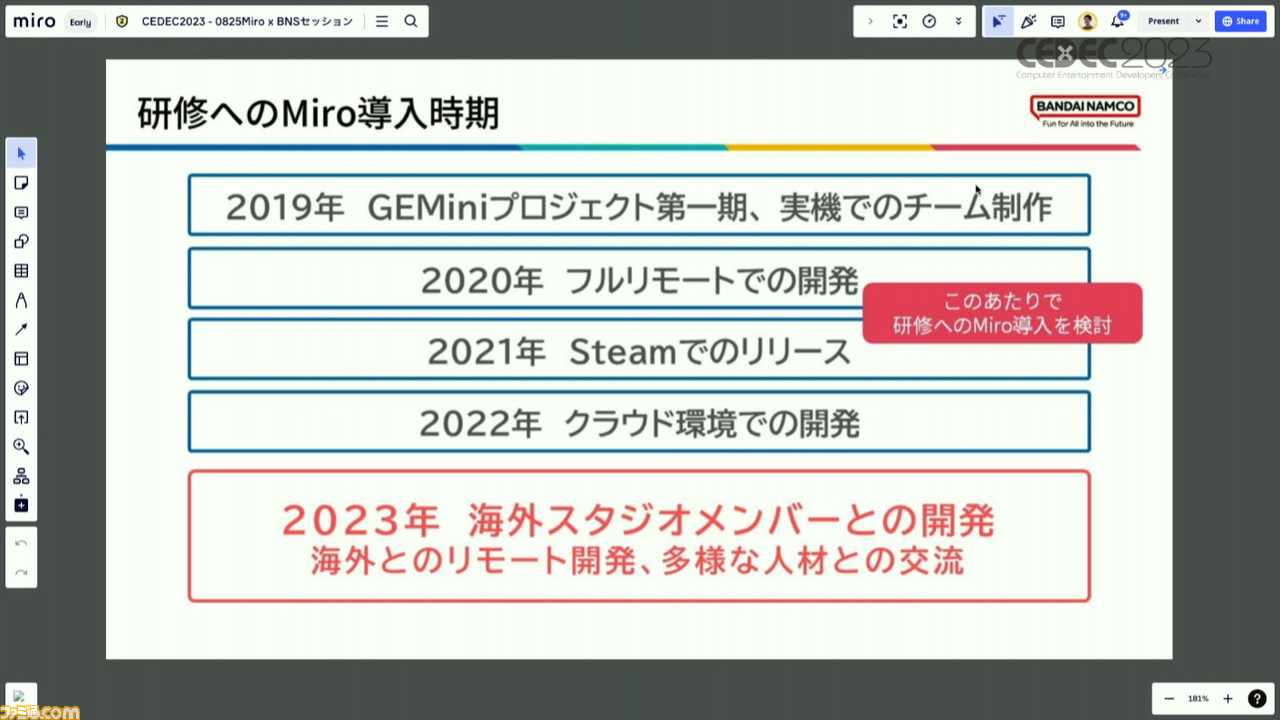

2020年のパンデミック発生からMiroの導入が検討され、本格的に利用され始めたのが2021年。

現在はフルリモートからハイブリッド型になりつつあるが、Miroは引き続き活用していく予定とのこと。今後は海外スタジオとの連携においてMiroの活躍が期待されているそうだ。

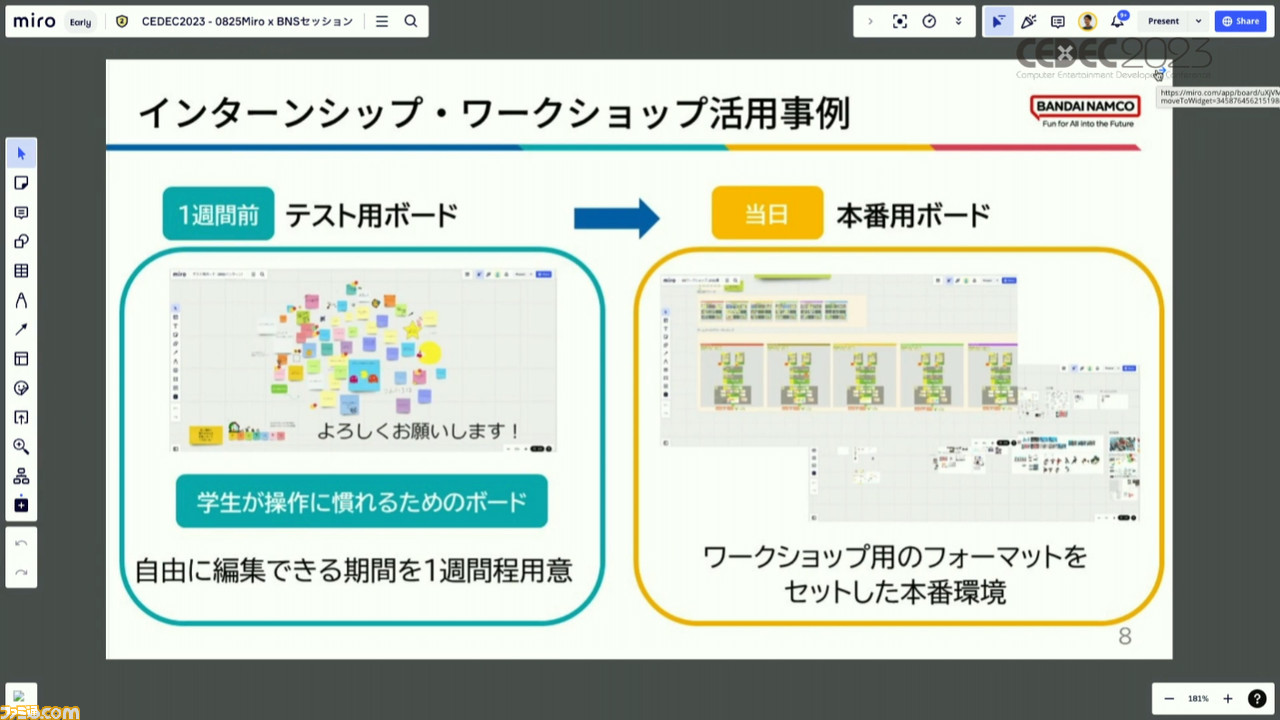

インターンシップやワークショップでMiroを使用する際は、1週間前からテスト用のボードを使える状態にし、操作に慣れてもらっているという。

当日いきなり触ってもらうとツールに慣れるまでの時間がかかってしまうので、インターンシップなどを効率的に進めるという意味でもこれは重要だろう。

リモート研修にMiroを用いた理由とその結果

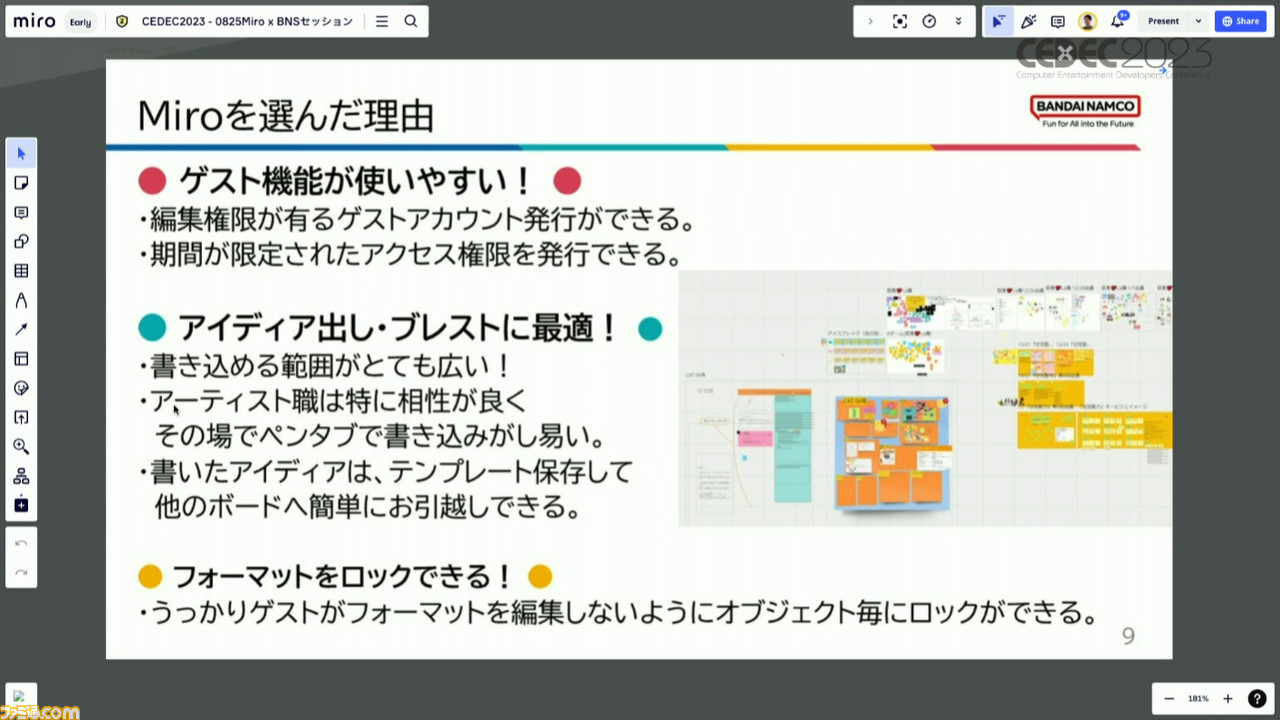

リモート研修に用いるツールとしてMiroが選ばれた理由については、まずゲスト機能が便利である点が挙げられた。ゲストアカウントは編集権限があってもフォーマット自体の変更はできない、など機能の限定ができるほか、期間限定のアクセス権限を発行可能なため、ワークショップなどの一時的な使用に適しているというわけだ。

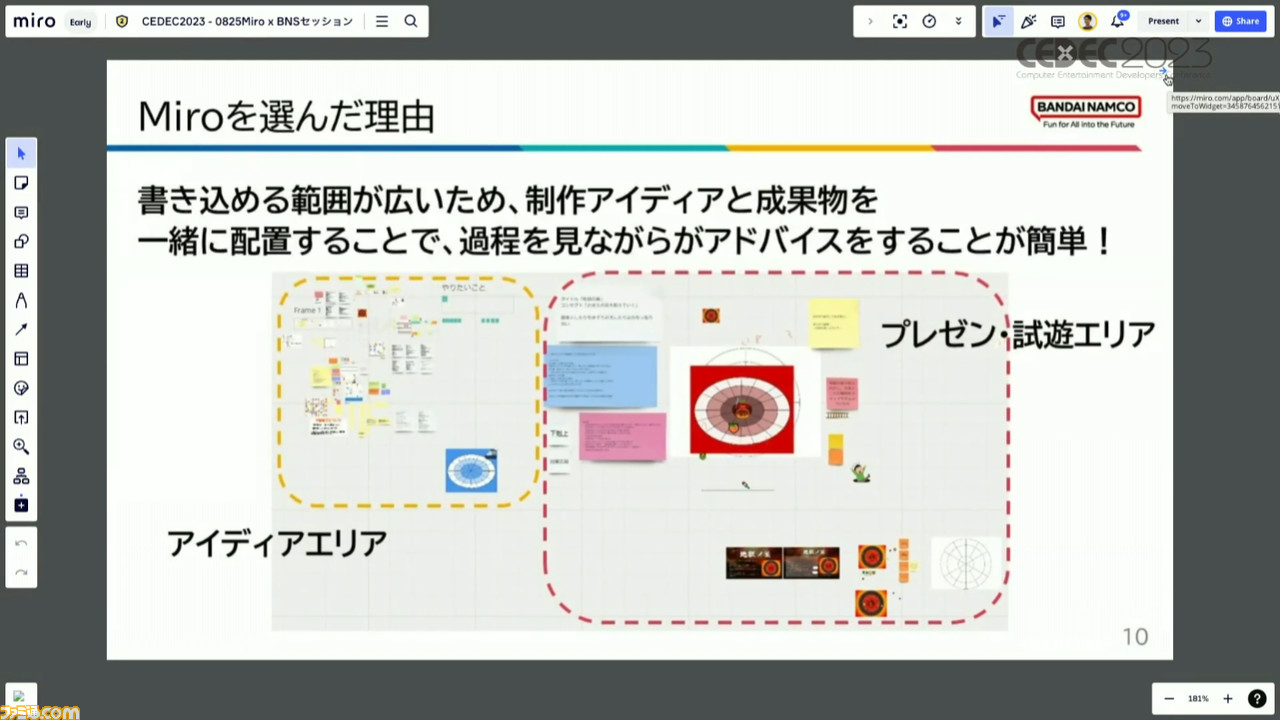

また、書き込める範囲が無制限に広げられるので、アイデア出しやブレインストーミングにも最適だという。ペンタブにも対応しており、アーティスト職とはとくに相性がいいようだ。書いたアイデアをテンプレートとして保存し、ほかのボードへ簡単に移動させることも魅力とのこと。

書き込み範囲が広いおかげで、アイデア出しの段階とプレゼン資料をひとつのボードにまとめられるため、俯瞰的に見やすいのも便利な点として挙げられた。作業工程を残した状態で成果物を見せられるため、プレゼンを受ける側としてもフィードバックが行いやすい、と平野氏は語る。

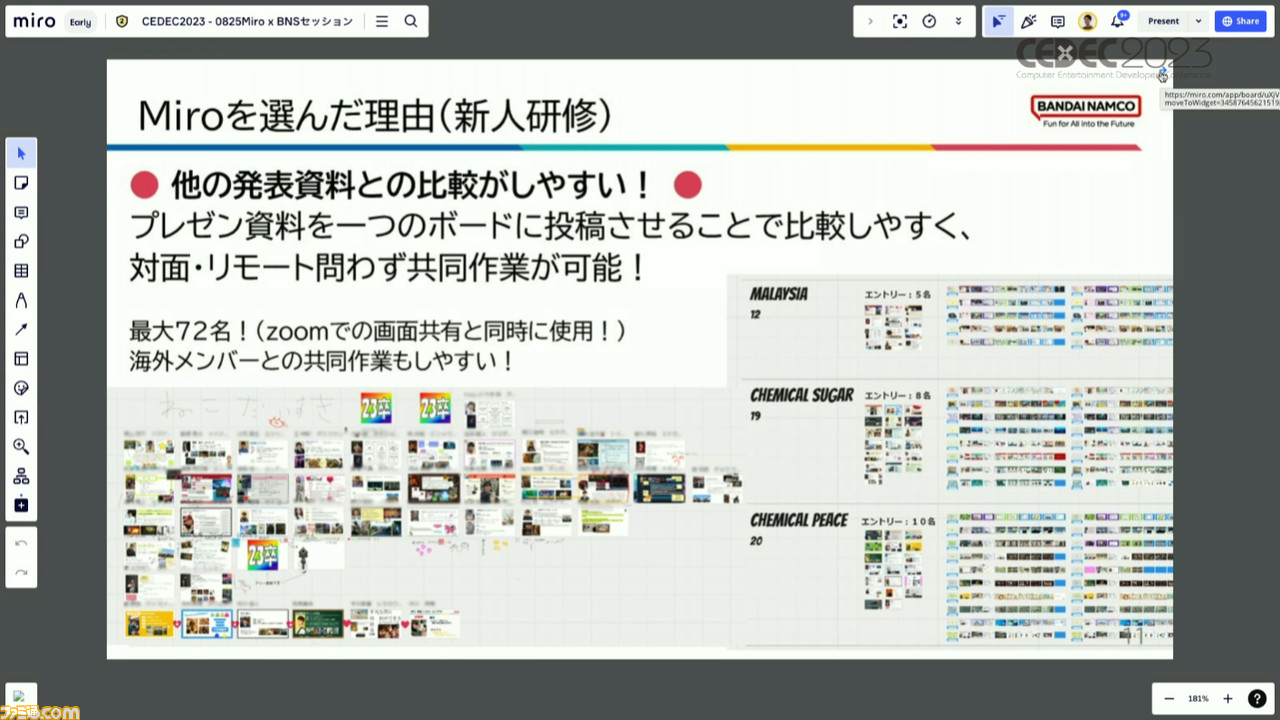

加えて、各プレゼン資料をひとつのボードに投稿させれば、それぞれの比較も容易に行える。ほかのアイデアなどとの比較がしやすくなるぶん、対面、リモートを問わない共同作業が可能になったという。

Zoomの画面共有と同時に使用でき、最大72名での共同作業が行えるとあり、大型プロジェクトでも大いに役立ちそうだ。

バンダイナムコスタジオは組織が大きく、新入社員の数も研修に関わるメンバーの数も多い。こうなると、送られたファイルを逐一開いてコメントを入れて共有、といった方法ではロスする時間も多くなってしまう。Miroを使った情報共有によって、かなりの効率化が行えているという。

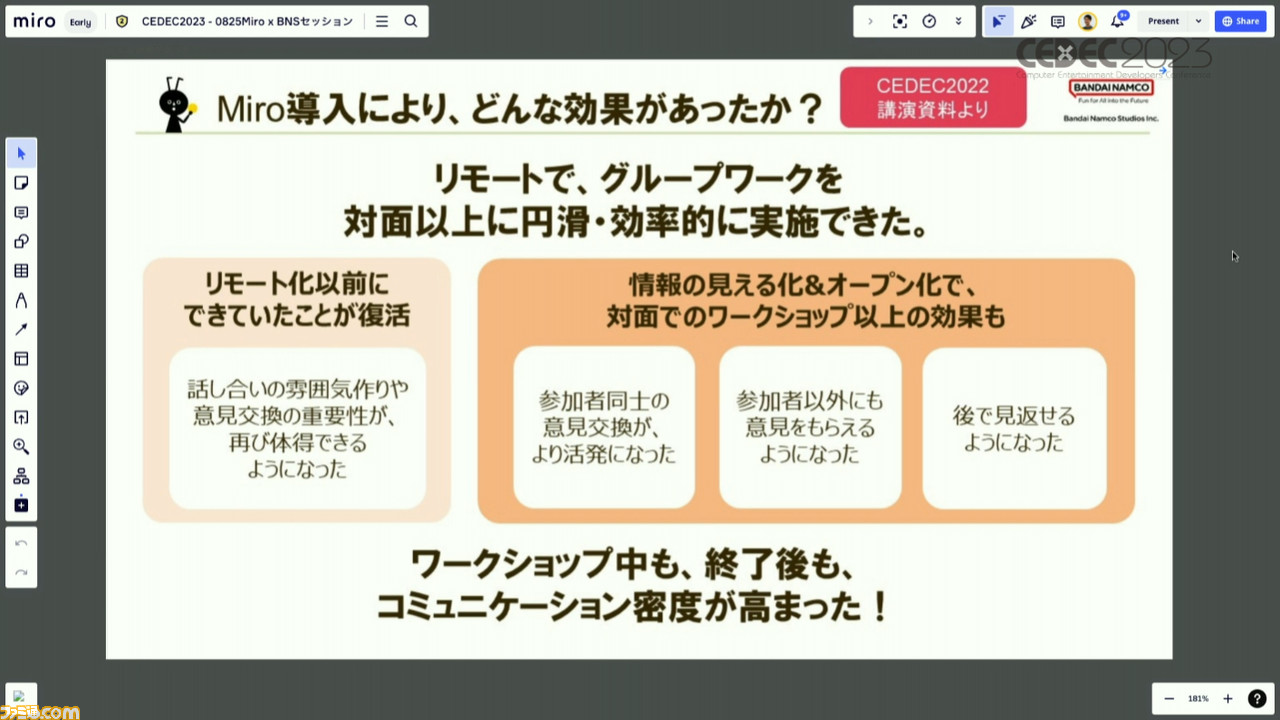

Miroをリモート研修に導入したことで話し合いや意見交換はより積極的に行われ、作業工程が可視化されることで社員側も指導を行いやすくなり、対面形式での研修との差もなくなっていった、と平野氏は語った。

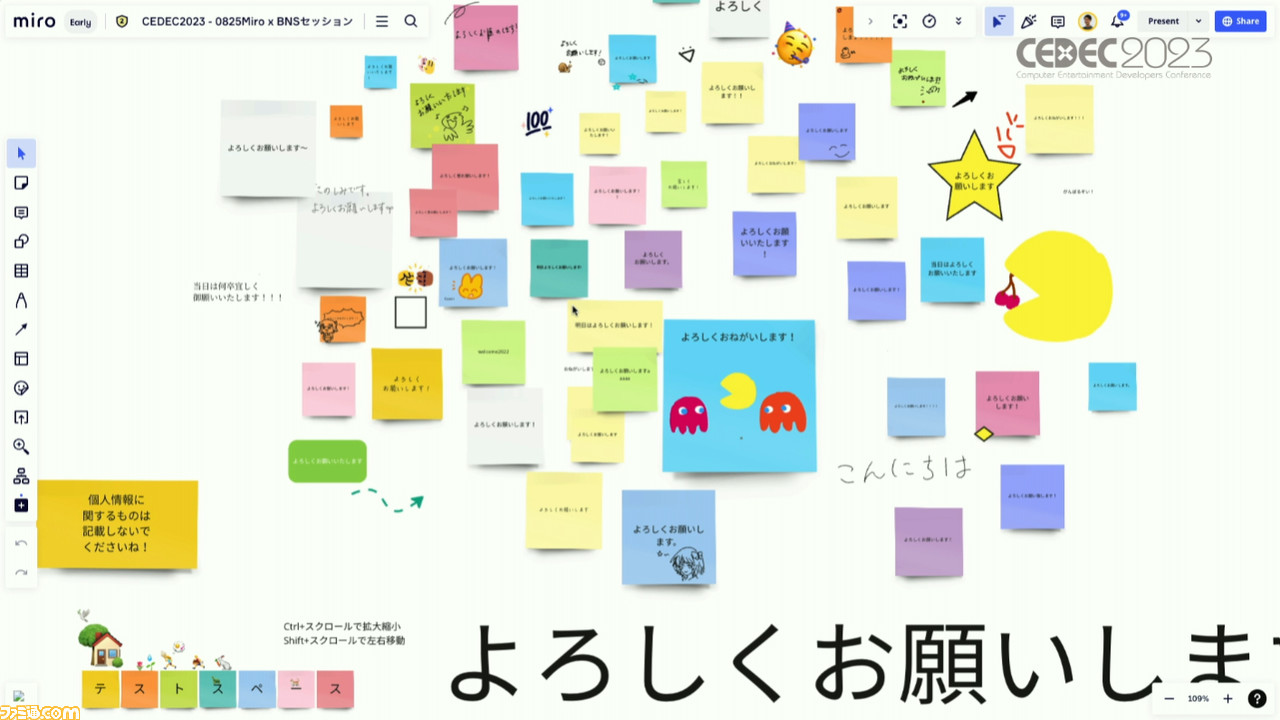

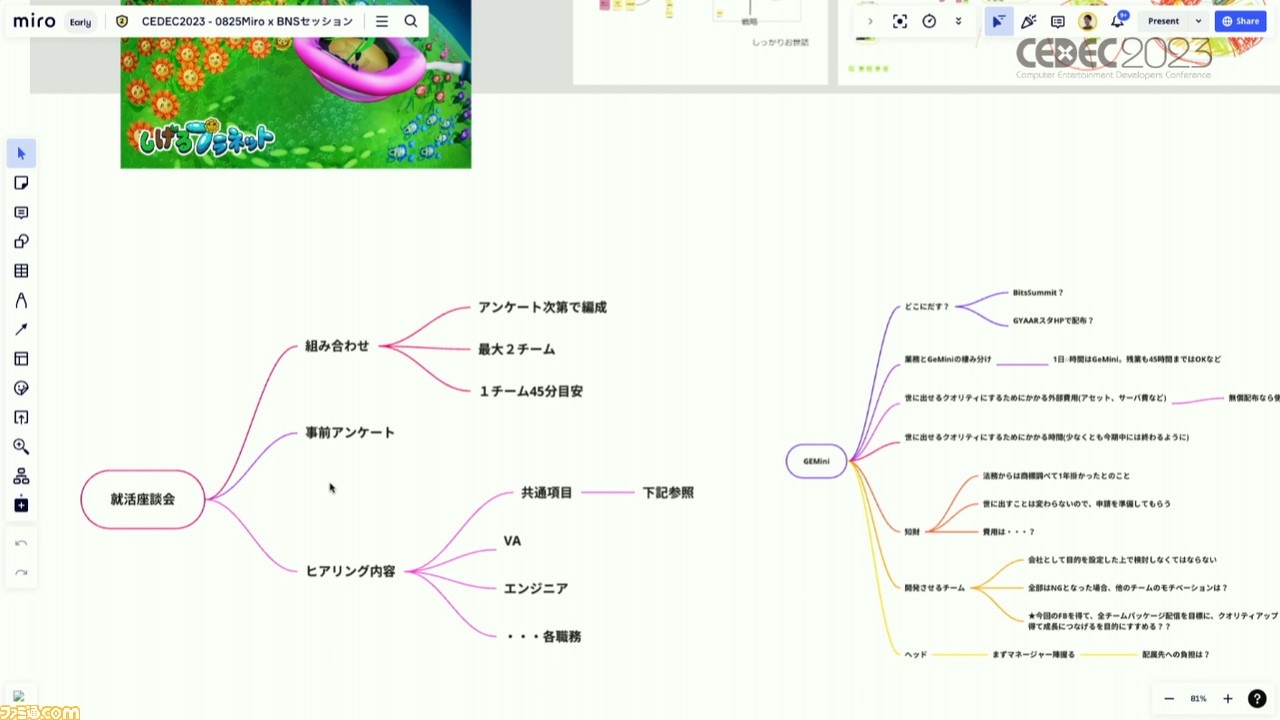

セッションの最後には、実際に使用されたボードが紹介された。

インターンシップのテストスペースではそれぞれが付箋に挨拶を書き込んでおり、文言こそ似通っているものの絵を描き込んでいる人もいれば文字が付箋からはみ出している人もいるなど、この時点でいわゆるチャットツールとは違った雰囲気が見られる。

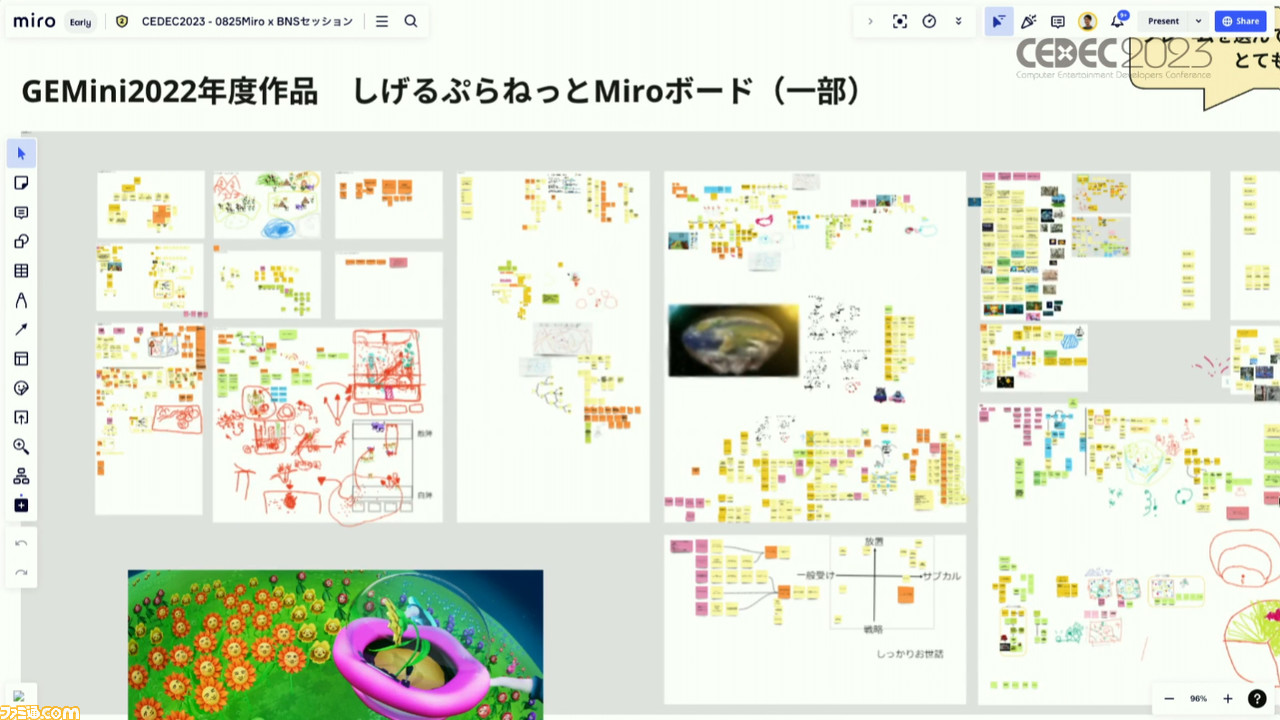

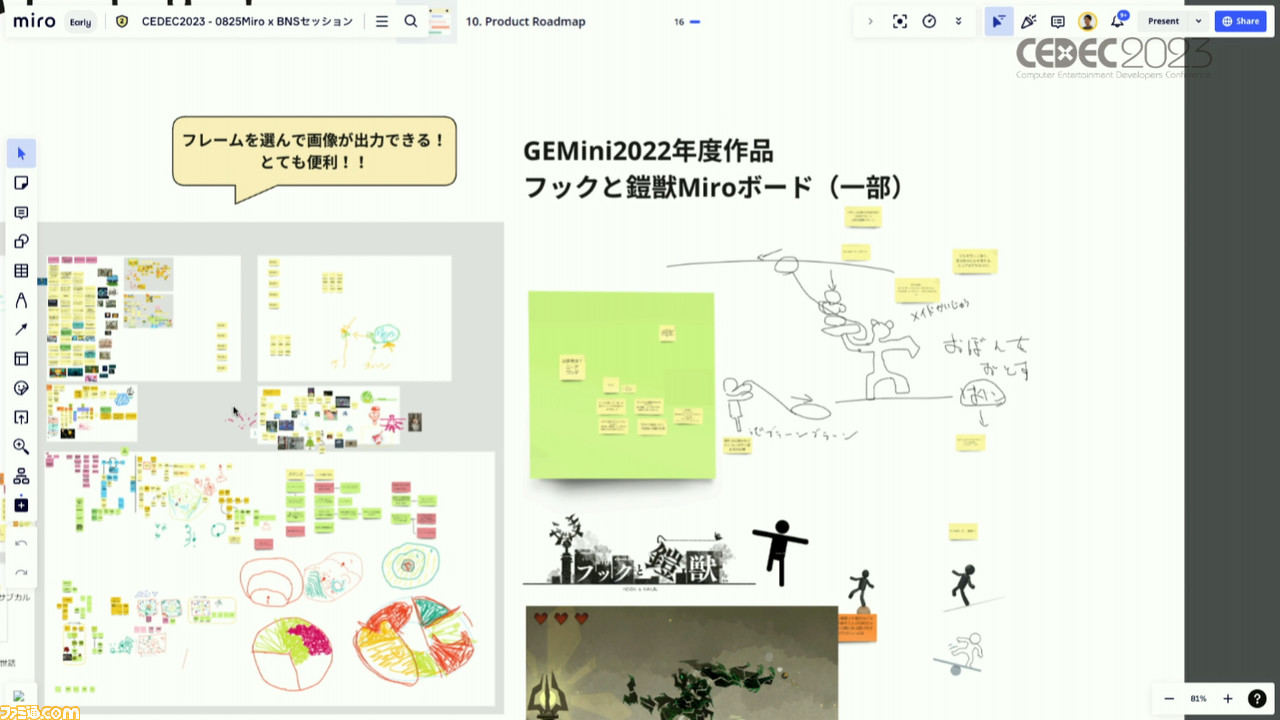

Steamで実際に販売されている『しげるプラネット』や『フックと鎧獣』のアイデアボードも披露され、言葉や絵を書き込みつつアイデアを詰めていく様子が確認できた。

書き込みを見ると紙の資料に見られるような手書きの生々しさもあり、テキストチャットとファイルでやり取りをするよりも対面に近いコミュニケーションが行われていたであろうことは想像に難くない。

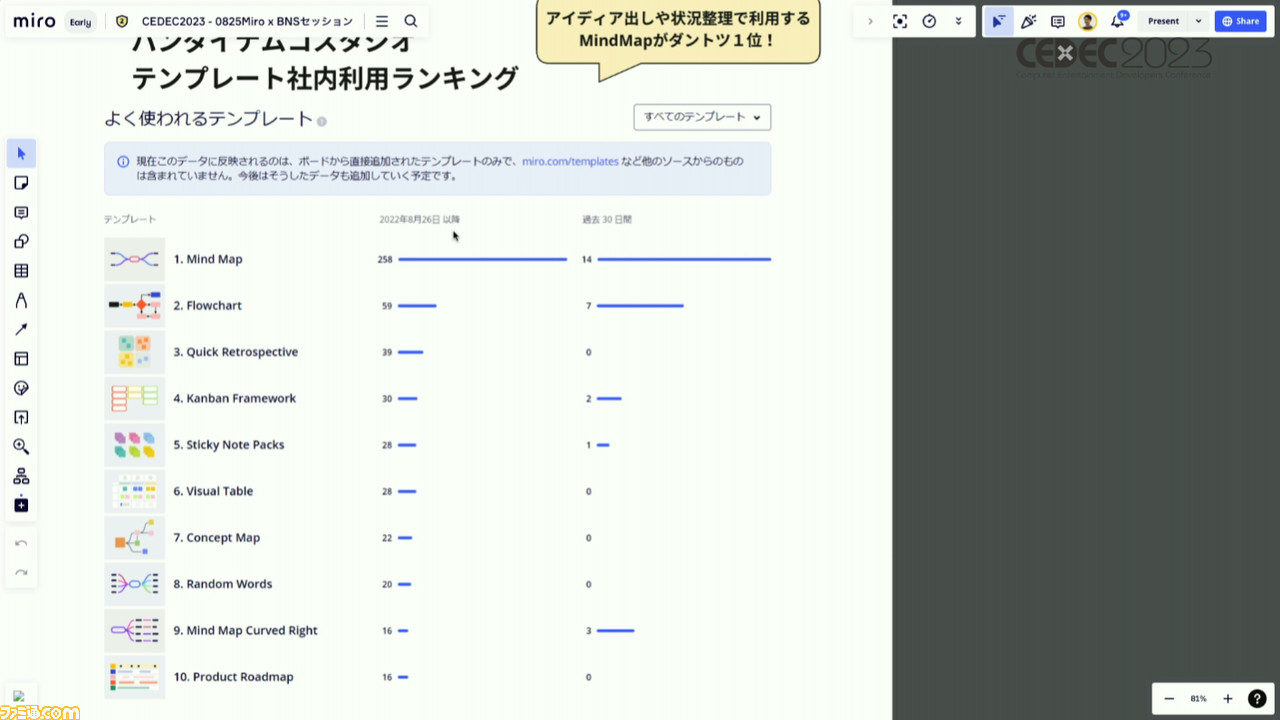

締めくくりに紹介された社内のテンプレート利用ランキングでは、マインドマップが圧倒的首位に立っていることが明かされた。施策のアイデア出しや研修の進めかたを考えるうえでとくに役立ったという。

マインドマップはブレインストーミングなどに便利な手法として定着しているだけに、それがテンプレートとして使えるというのも便利なところだろう。

リモートワークか対面での作業かを問わず、チームとして動くうえで情報や資料の共有は非常に重要なポイントだ。

修正を重ねるなかでファイル名が“【修正版】”、“【修正対応版】”、“【完成版】”と変化するややこしさは、少なからず経験した人も多いだろう。筆者もそういったやり取りを経験した身として、ボードにファイルなどを共有して作業を進められるスムーズさは魅力的に見える。

仕事での活用はもちろんのこと、RTAなどのためにゲームを研究するユーザー、いわゆる“〇〇学会”と呼ばれるようなやり込み勢にとっても(あるいはゲーム以外の趣味においても)、情報の共有ツールとして役立てられるかもしれない。Miroのホームページを確認すると使用可能なボードなどに制限はあるものの、無料で始められるプランもあるようなので、気になった人はチェックしてみるといいだろう。