ブロックチェーンやNFTという言葉にこういうイメージを持っていないだろうか。

この記事はゲーム特化型ブロックチェーン『Oasys』の提供でお送りします。

気持ちはわかる。お金(仮想通貨など)と紐づけて語られることが多いため、トラブルのにおいを感じる人もいるだろう。言葉の意味を説明すると以下の通り。

- ブロックチェーン:暗号資産や仮想通貨と呼ばれる、電子的なお金などに使われている技術

- NFT:ネット上の“デジタル資産”。日本語では“非代替性トークン”と訳される

……まだわかりにくい。専門家の人! 解説してください!

松原亮

ゲーム特化型ブロックチェーン『Oasys』代表。文中では松原。

我々の呼びかけに応じて出てきてくれたのは松原亮さん。“ゲーム特化型ブロックチェーン”を謳う『Oasys』の代表だ。

▼『Oasys』の解説はこちら

昨今は“ブロックチェーンゲーム”という言葉も目にするようになった。松原さんによると、要するに「ブロックチェーンという技術によって、これまでとは違う体験ができるゲーム」を指すとのこと。

コンピューターやインターネットの登場で、ゲームの体験は変わった。その派生系のひとつと考えればいいらしい。へぇ~。では、あの疑問をぶつけてみよう。

――はぐらかさないの!? そこはふつう「そんなことはありません」なのでは。

松原いやいや、ブロックチェーンという技術自体は安心安全なものですよ。ただ、難しいイメージがあってなおかつ新しいものなので、詐欺まがいのことを働く人はゼロではありません。残念ですけど、今後もなくならないでしょう。ネット詐欺がなくならないのと同じです。

――ごりごりにブロックチェーンに関わっている人が、変に持ち上げ過ぎず、きっちり注意喚起してくるとは。つまり、こういうことですね。

完全に「安全です!」なんて言われたら逆に不信感が募るところだった。

ブロックチェーンそのものは安全な技術だが、それを使った(あるいは使っているから安全と声高に叫ぶ)コンテンツの中には怪しいものもあるかもしれないということか。

まあたしかに、新しい技術や概念が登場したときはそんなものかもしれない。松原さんは「おもしろくなる可能性を秘めているのも事実なので、“うさんくさい・うさんくさくない”で簡単に判断するのはまだ早い」とも言っていた。

冷静に受け止めるため、詳しく話を聞いていきたい。NFTについてもよろしくお願いします。

ブロックチェーンとは“価値そのもの”をネット上でやり取りする技術

2023年3月の時点で、ブロックチェーンやNFTを活用したゲームはすでにいくつもリリースされている。これからも、もっとたくさん出てくることは間違いない。

というのも、先述の『Oasys』は2022年12月にオープン。セガやバンダイナムコ、グリー、ユービーアイソフト、スクウェア・エニックスといったおなじみのゲームメーカーが参加しているからだ。

名だたるメーカーも参加していると聞くと、ブロックチェーンが急に身近なものに感じられてはくるものの、でもやっぱり、根本的な部分がよくわからない。まずは基本的なことから教えてほしい。

ブロックチェーンって何? それでゲームはどう変わるの?

――『Oasys』はゲーム特化型のブロックチェーンであることを謳っていますが、そもそもブロックチェーンとはどういうものなのでしょうか?

松原ブロックチェーンという技術は、サトシ・ナカモトさんが書いた論文からスタートしています。最初の仮想通貨である“ビットコイン”が誕生するきっかけですね。

ここでブロックチェーンの技術的な部分を説明することもできますが、たぶんそういう難しい話はパスしたほうがいいですよね。

――はい。おもしろい部分だけササッと知りたいです。

松原正直ですね。たしかに、ブロックチェーンが使われたゲームで遊ぶときに、ユーザーはそういった技術的な部分を知っている必要はありません。ただ、どういうものであるか知っておいて損はないと思いますよ。

――電子レンジの原理を知らなくても電子レンジでご飯を温めることはできる、みたいな話ですか?

松原ええ。食べ物を温めることができると知っていれば電子レンジは使えるわけです。大事なのは“どういうものか”を知ること。うんちく話としてもおもしろいと思います。

インターネットの登場で、人々はいろんな情報に簡単にアクセスできるようになりました。これを“情報の民主化“と呼んだりします。

これに対して、ブロックチェーンは“価値のインターネット”とも言われます。これは、インターネット上でダイレクトに“価値”のやり取りができる技術である、ということです。

――価値というと金銭的な価値、いわゆるお金のやり取りが想像できます。インターネットバンキングなどとは違うんですか?

松原インターネットバンキングは、あくまでも銀行のシステムにインターネットを使ってアクセスし、口座を操作するものです。たとえば振込なんかの手続きをネットで指示すると、銀行同士の専用のネットワークを通じて自分の口座から別の口座へとお金が振り込まれます。お金そのものの動きはインターネット上には載ってないんですね。

というのも、インターネットはオープンな環境なので、お金のような大事な情報をダイレクトにやり取りするのに向いていないんです。それを可能にしたのが、ブロックチェーンという技術です。

――ブロックチェーンの登場で、いままでインターネットからは独立したネットワークで管理されていた、お金みたいな“価値そのもの”をインターネットでやり取りできるようになったと。

松原そうですね。仮想通貨とともに生まれたブロックチェーンという技術は、続いてNFT(※)という形で、デジタルなアートやトレーディングカードなど、“価値のあるデジタルなデータ”をやり取りできるようになりました。

これらの技術をゲームに活用するなら、たとえばゲーム内の通貨として、現実のお金と互換性のある仮想通貨を使ったり、あるいはNFTを活用してゲームのキャラクターやアイテムを売買したり、そんな使いかたが考えられます。

※NFTについては後述。

ブロックチェーンゲームで得られる“新たな体験”

――インターネット上で、価値のあるいろいろなデータをやり取りするのに、その土台となる技術がブロックチェーンということはわかりました。それをゲームに使うとどうなるのでしょうか。

松原ブロックチェーンゲームならではの体験ができる……可能性がある、といったところでしょうか。

――はっきりと言えない事情が?

松原そろそろ疑ってかかるのやめてもらっていいですか? ゲームクリエイターさんがブロックチェーンの仕組みを活かしたゲームを開発できる、と言い換えてもいいですね。

ユーザーがブロックチェーンゲームであると明確に意識するだろう部分のひとつが、“経済が組み込まれている”というところです。経済と言うとお金を稼げるとかそういうことをイメージしやすいですが、あくまでもそれはひとつの側面。

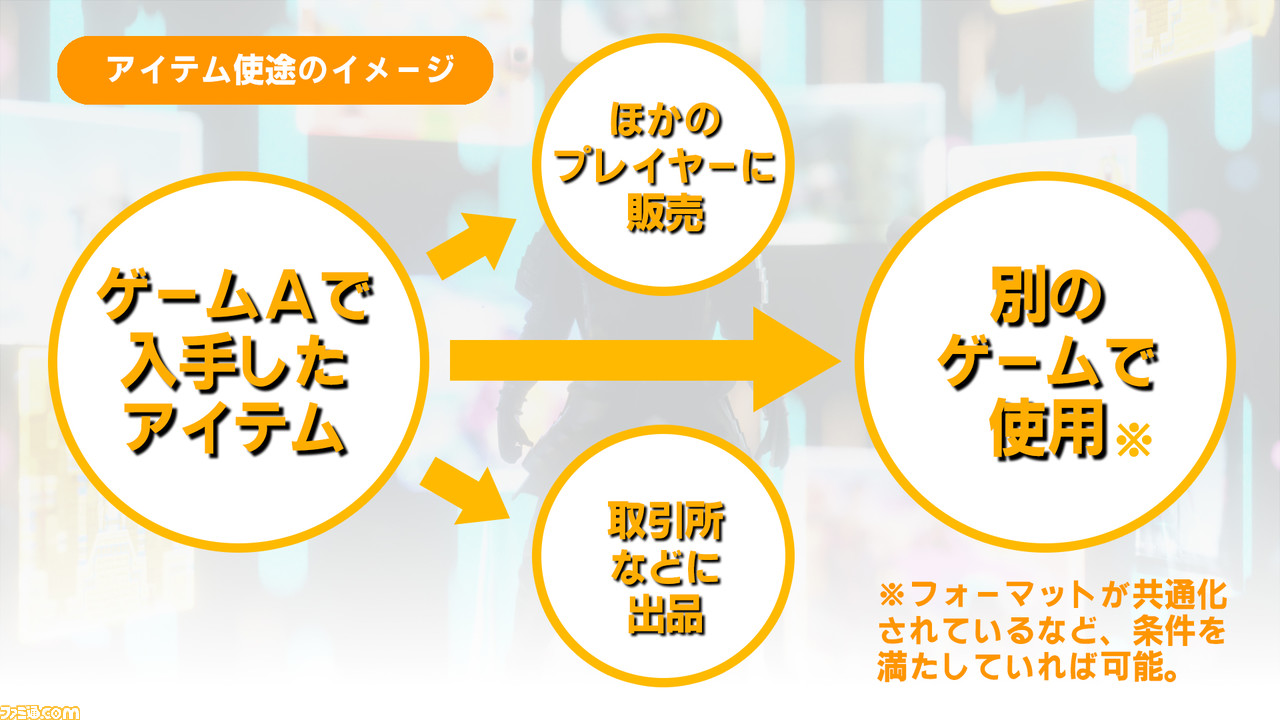

ゲームの中で買うなり拾うなり誰かと交換するなりして得たアイテムなどを、そのゲームの外に持ち出せるようになるでしょう。換金はその用途のひとつ。また、ほかのブロックチェーンゲームでも使えるようになることも大いに考えられます。

――取ったアイテムがほかのゲームでも使える!?

松原可能性はありますよ。そういう部分でブロックチェーンゲームならではのおもしろさを組み込むことは可能だけど、それはゲームの作りかた次第。逆に、もしかしたらブロックチェーンの長所が感じられないブロックチェーンゲームも生まれるかもしれない。

先ほどの“経済が組み込まれる”についてもう少し詳しく説明しましょう。いままでゲームの中でがんばって稼いだりいろいろなアイテムやキャラクターを集めたりしても、そのゲームがサービスを終了したら、それを無意味なものに感じる人もいると思います。

そういう意味では、いままでのソーシャルゲームにおいて、ゲーム中で得たアイテムやお金は、本当の意味でユーザーが所有していたわけではない。

――電子書籍なんかもそのサービスが終了したら読めなくなると話題になりますよね。同じように、ゲームのアイテムも、そのゲームの中だけの“所有”でしかない。

松原ところが、ブロックチェーンゲームでは、そうしたゲーム内の通貨やアイテムに、仮想通貨による値付けを行うことで、換金可能な価値を持たせることが可能になります

――ゲームの外に持ち出したり換金も可能な価値……。さっきの“別のゲームでアイテムを使う”という話にもつながるのかな。Aというゲームで手に入れたアイテムだけど、それを買った人は別ゲームのBで使う、ですとか。

松原はい、おっしゃるとおりですね。理論上は可能です。ただ、そこまでの状況が実現するためには、ゲームに経済が組み込まれることに加えて、インターオペラビリティ(相互互換性)が実現されることが必要不可欠です。

インターオペラビリティの実現というのは……“仕様の標準化”と言えばいいでしょうか。ゲームAで得たキャラクターやアイテムをゲームBで利用できるようにするためには、共通のフォーマットや約束事が必要になってくるということですね。

松原ただ、実際にはさまざまなブロックチェーンゲームに経済が組み込まれ、インターオペラビリティが確保されたとしても、それだけではいくつものゲームなどでアイテムが流用できる状況にはならないと思います。共有できるアイテムやキャラクター、それにそれらを活用できるゲームやコンテンツの量が潤沢でないと、ユーザーはそこに魅力を感じないだろうからです。

逆に言えば、所有しているアイテムやキャラクターを活用できるコンテンツが大量に生まれれば、各コンテンツ間、ユーザー間でアイテムを交換したり売買する意味や、所有していることの価値が高まります。

“UGC(User Generated Content)”、つまりユーザーがコンテンツを作ることは、AIの進化によって、めちゃくちゃ容易になりました。インターオペラビリティを有したアイテムやキャラクター、さらにはゲームなどのコンテンツを、メーカーだけでなく、ユーザーも作れるような状況が整えば、状況は加速度的に進んでいくと思います。

ブロックチェーンゲームが真価を発揮する条件

- ゲームに経済が組み込まれること

- インターオペラビリティ(相互互換性)が実現されること

- UGCなどによりコンテンツが潤沢にそろうこと

松原これからは“ゲームのありかた”みたいなものが変わっていくと思います。興味を持っておくと雑学としても楽しめるのではないかと。“ブロックチェーンファミ通”という冊子で現状をまとめてあるので、読んでみてほしいですね。PDFデータを無料公開中ですし。

――松原さん。

松原はい。

――当社が作った冊子への誘導がめちゃくちゃスムーズじゃないですか。

松原恐縮です。

ブロックチェーンゲームの情報冊子“ブロックチェーンファミ通”が無料公開

ブロックチェーンゲーム(BCG)初心者を対象にした特別冊子。“BCG”や“NFT”などの用語解説をはじめ、BCGの始めかた、近日配信が予定されているBCG注… https://t.co/I4WklaIJkd

— ファミ通.com (@famitsu)

2023-03-29 20:00:11

NFT=オリジナルが誰のもとにあるかわかるデータ

――ところで、アイテムの売買などはNFTを活用して行われるというお話がありました。このNFTを改めて説明していただけますか?

松原NFTとは“Non-Fungible Token”の略で、日本語では“非代替性トークン”と訳されます。トークンとは、ブロックチェーンに記録されたデータのことで、つまりNFTとは「替えがきかないブロックチェーン上のデータ」といった意味ですね。

ブロックチェーンという技術は、言ってみれば人や物、お金をデジタルで等しく扱う基盤となる技術です。仮想通貨という形でお金が扱われるように、物はNFTという形で扱われます。

たとえば画像や動画、音声をはじめとするさまざまなデジタルデータはコピーが簡単で、オリジナルとまったく同じ複製をいくらでも作ることができます。でも、そのオリジナルのファイルに“それがオリジナルである”と関連付けられるのがNFTというデータ。そこにはそのオリジナルがどこにあるかも記録されています。つまり、それが誰のもとにあるのかがわかるんです。

――なるほど。NFTはブロックチェーンゲームで他人とアイテムやキャラクターを交換したり、売買したりといったときには必需となるものであると。

松原ブロックチェーンゲームにおける大きな要素のひとつです。絶対なければいけないというわけでもないですが、かなり大きなウェイトを占めています。

というわけで、今回はブロックチェーンとNFTに関して、松原氏に解説していただいた。ブロックチェーンはとても新しい技術であり、新しい考えかた。ただし、あくまでも技術は技術でしかない。うさんくさいかどうかは、その技術がどう使われているか、ということなのだろう。

そして、使いかた次第ではゲームにとって有用な技術でもあるという。だからゲーム特化型ブロックチェーン『Oasys』は立ち上げられたわけだ。

せっかくなので次回は『Oasys』について教えてもらおうと思う。僕らゲーマーにとって重要なのはそこだ。ブロックチェーンによって、『Oasys』によって、ゲームはどうおもしろくなるのか。こうご期待!

▼『Oasys』の解説はこちら