Finjiの『TUNIC』は、かわいい見た目のキツネが冒険するアクションアドベンチャーゲーム。謎の言語で書かれた“マニュアル”を持ち、基本操作のレベルからプレイヤーに発見させるという秘密が盛りだくさんのユニークな設計になっている。

先週サンフランシスコで行われたゲーム開発者向けイベント“ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス”(GDC)で、メイン開発者のアンドリュー・ショールダイス氏が『TUNIC』に仕込んださまざまな“秘密”の隠し方について講演を行った。

知らないことだらけの未知の中を進む興奮

『TUNIC』の中で大きな要素とされているのが、NES(ファミコン)時代のゲームの取扱説明書を模したマニュアルだ。探索でページを入手することで揃っていき、そこに記載された謎の言語混じりの操作説明やシステム説明を解読していくのが大きな謎解き要素になっている。

レトロゲームの記憶は『TUNIC』にとって根源的なものだ。その開発が始まる何年も前から、ショールダイス氏の頭の中で、子供の自分が古いゲームを遊び、森の中を探索している感覚が離れなかったのだという。

当時そのイメージを書き留めたというノートには、冒険する中で謎と出会うも「それ」は鍵のかかった扉の向こうにあるように触れることすらできず、時間が経ってからその真のメカニズムに気がついて「答えはずっとここにあったのか!」と気が付き、新たな可能性を求めてオープンワールドに誘われる……といったような感覚が書き連ねられている。

知らないことだらけの未知の中を進む興奮。このミステリーの感覚こそが出発点だったとショールダイス氏は振り返る。

「秘密」を解き明かすサイクル

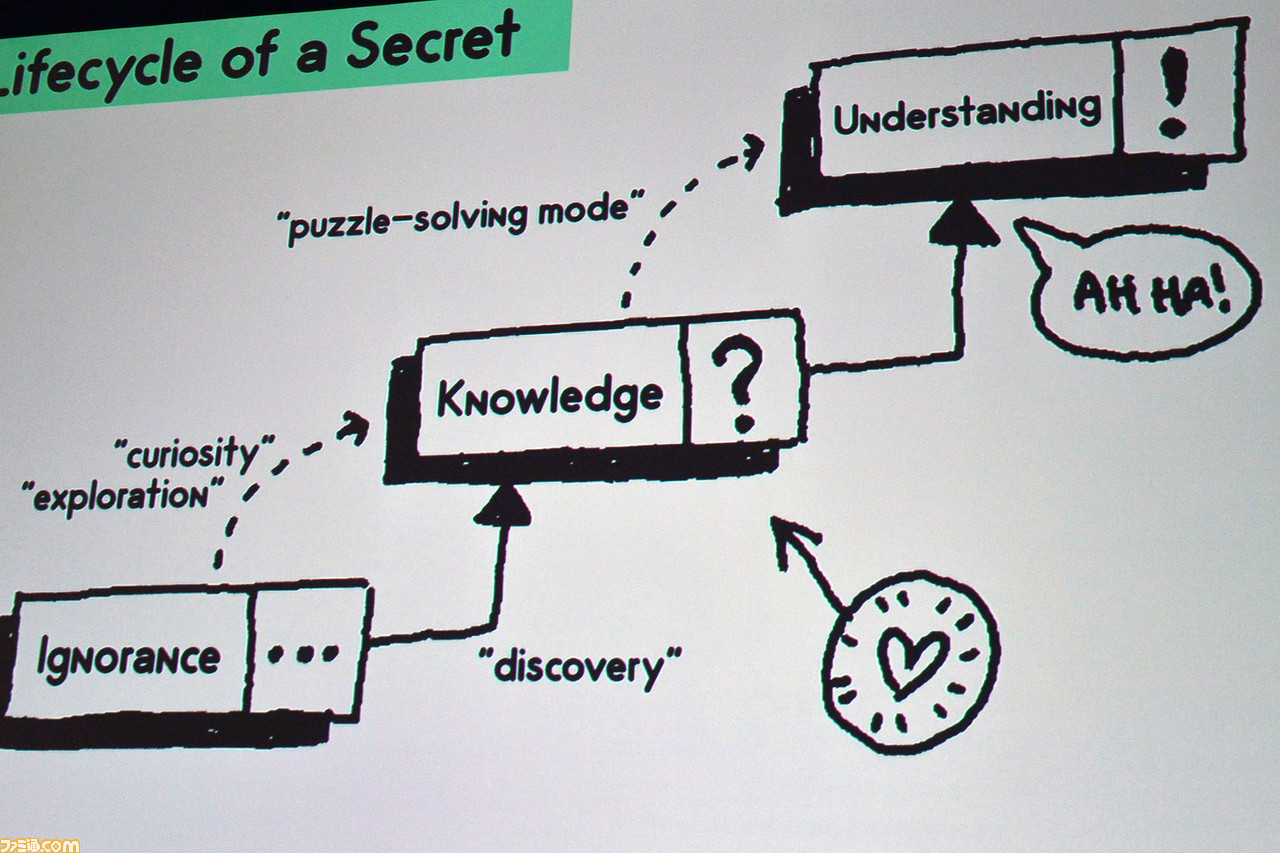

次に説明されたのが「秘密」がめぐるサイクルについて。ショールダイス氏は“無知”・“知識”・“理解”という3つのフェーズで捉えているという。

好奇心にもとづいて探索していく中で未知の要素に出会うと、まずそこで無知が知識(認識と言ってもいいだろう)に変わる。そして、やがてそこに隠された真の使い方やパズルなりを解くと理解に変わるという流れだ。

たとえば探索で謎のアイテムを手に入れたら、「コレなんだ?」と謎に対する認識が生まれる。後々その正しい使い方や効能を発見すると「こういうことだったのか」と理解に至り、アハ体験が得られる。

同氏はこの第2段階目の“認識した秘密がある状態”を重視する。「もしかしたら今は違っているかもしれませんが、ドーパミンはゴールにたどり着いた時ではなく、それを予期した時に得られると昔習いましたので」。言い換えればテトリスだ。もうすぐテトリス棒がやってくる時の興奮は、テトリスの完成とともに一気に去ってしまう。

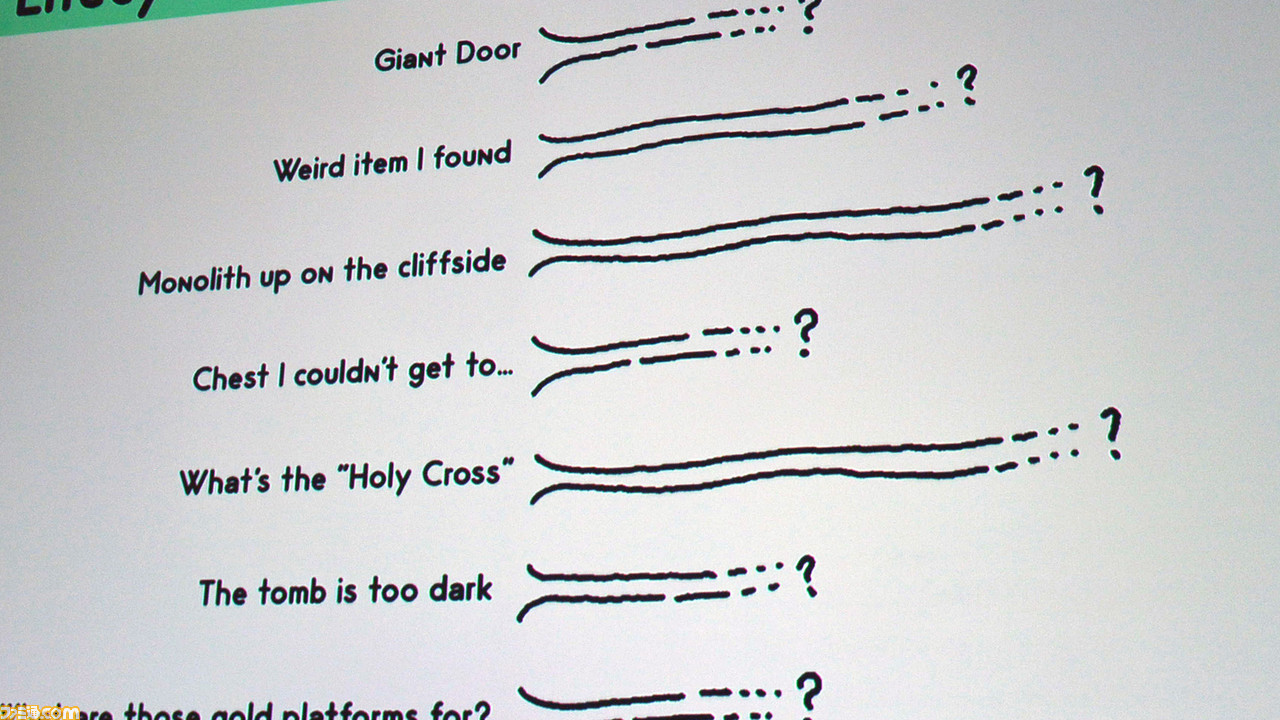

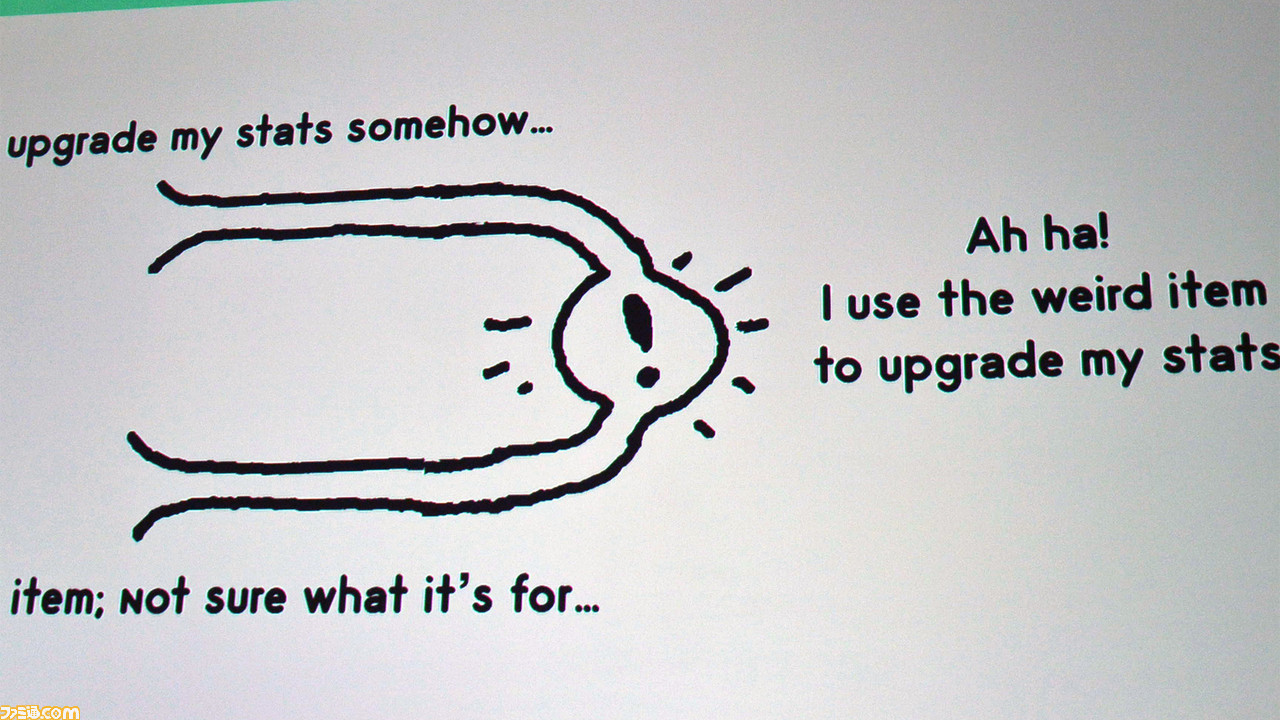

ショールダイス氏は、こうした秘密のある状態を先の見えない道にたとえる。謎が解けたら終点なのだが、その時に複数の“道”がひとつに合わさると気持ちがいい。「そろそろステータス上げたいんだけどどうすれば……」という秘密と「このアイテム使い道わかんないわ」という秘密が、ある時「このアイテムはステータスアップに使うのか!」と合流してゴールに達するようなイメージだ。

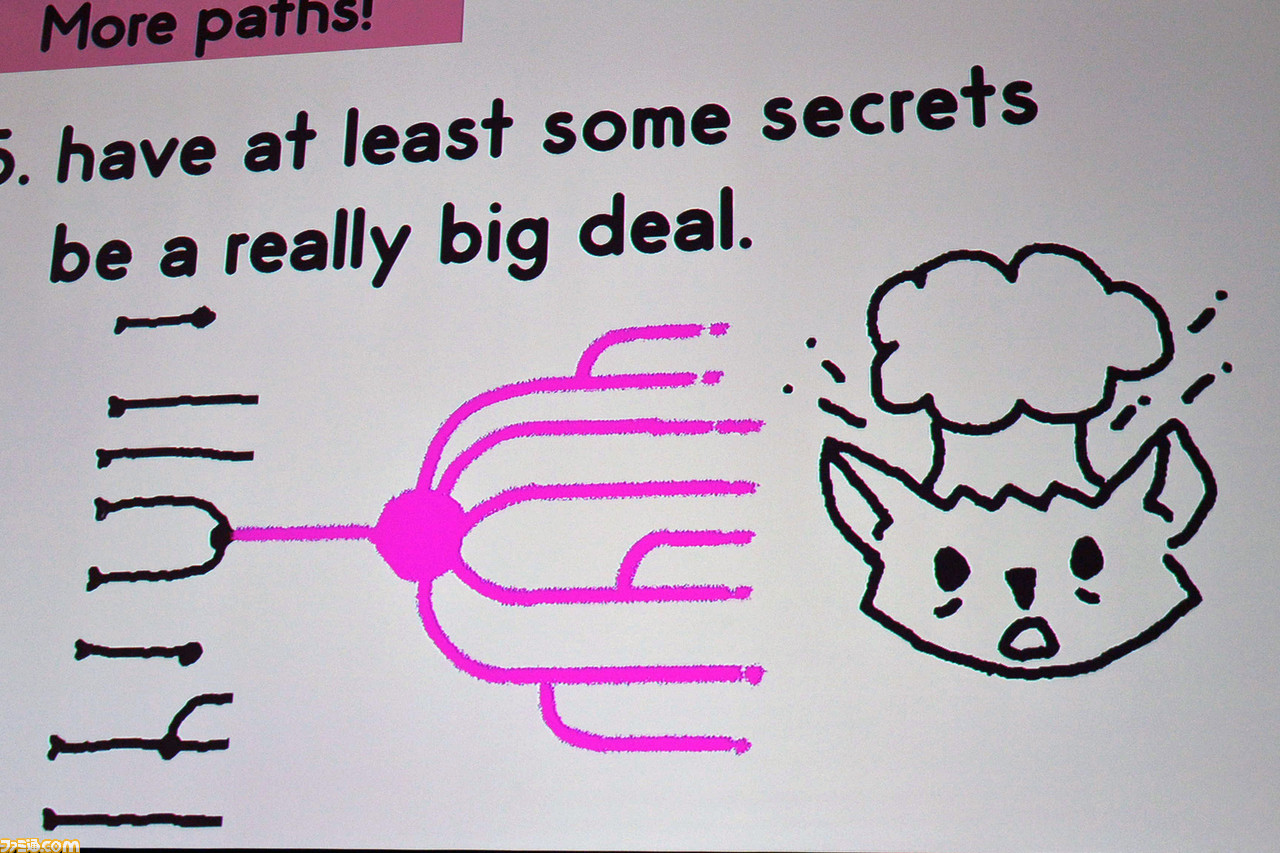

そしてプレイ中にコンスタントに“道”が足されるようにして、常にたくさんの道を抱えさせるような作りにすると、「これとこれが繋がるのでは?」「それともこれが関係あるのか?」と好奇心と推測を刺激できると推奨していた。

効果的な秘密の扱い方

しかし、秘密=開発しなければいけないコンテンツなので、ただ増やせばいいというものでもない。そこでここからは効果的に秘密を扱うための方法が明かされた。

秘密を早くから出していく

報酬を手に入れる前にプレイヤーに見せるのは基本的な設計。“宝箱があっちに見えるがまだたどり着けない”といったもので、ただ見せるだけでもいい。

単に「向こうに塔が見えてそこにたどり着くための装置が必要っぽい」といったことだけでなく、見逃しそうな小さな道を通り抜けると謎のオベリスクが見える場所に出る、といったようなその時点では奇妙で理解不能なものでもいい。

可能ならば秘密を少し分解する

ひとつの秘密を複数の秘密に分解することによって、それぞれの道をその時が来るまで長く維持できる。

たとえばエネルギーを流すと装置が動作するパワーグリッドのような仕掛けを出す場合、パワーグリッドと動力源を一緒に提示して、「ここにこんなモノがあるが、どうしたら動かせるか?」という謎にするのではなく、“巨大なモノリス型の装置”と“エネルギーが流れる紫の線”を別々に提示することで、プレイヤーが抱える謎が増える上に、真相がわかった時に両者に意味のある繋がりを見いだせて納得感が高まる。

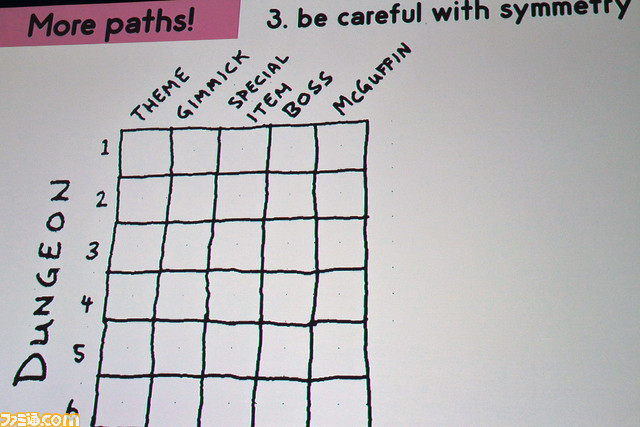

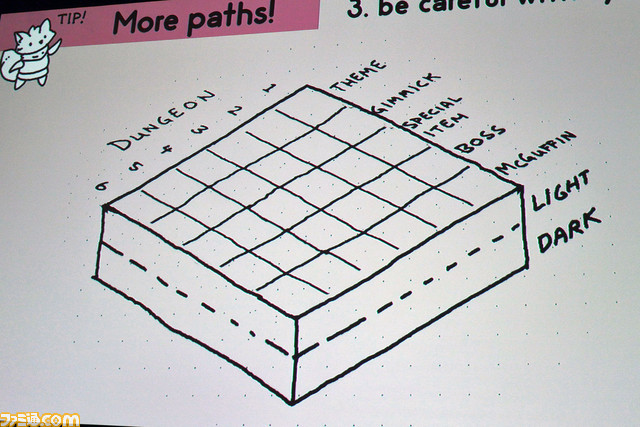

対称に揃えてしまわない

新しいエリアはこれぐらいのサイズで新しいギミックがあって……と表が作れてしまうような規則性があると、予測しはじめて驚きがなくなってしまう。しかし、時には規則性を裏切るような使い方もできる。表にできると思ったら裏ステージがあるみたいな展開になるといった手法。

“上限”を避ける

ユーザーインターフェースなどで「あと何個ありそう」といつも推定できてしまったりすると驚きが減る。ただし、あと何個アイテムがあるか推測できそうな所に実はさらに入るといったミスリーディングも可能。

いくつか非常に大きな影響を与える秘密を用意する

計画が必要で大変だが、最初期から1個か2個はその先を大きく開くようなものを作りたかったそう。こういったものがあると、想像力をかきたててくれ「この“道”とこの“道”のどっちが世界を広げてくれるんだろう」といったような疑問を持たせてくれる。

『TUNIC』には後半にならないとわからない秘密の入力で成立しているところがあるが(ネタバレを避けるために何かは書かない)、プレイヤーはその先の更に深い秘密を察知し始める。

「答えはずっとここにあったのか!」を生むためのテク

後半では、ショールダイス氏が大事にしている「答えはずっとここにあったのか!」という感覚を演出する作りについて解説された。

これは、たとえば秘密の操作などが隠されていて、実は以前からクリアーできたのだがそれができるとは思いもよらず、後から理解して「これ出来たのか!」と驚くようなシチュエーションだ。

同氏はこの種の仕掛けが有効な理由として2つの要素を挙げる。ひとつは現実っぽさ。現実世界では真相はマジックのように突然出てくるわけではなく、最初からそこにあるものに気付いていないだけだ。

ゲームでは『Her Story』を例に挙げた。この作品はとある取り調べ映像の断片集を検索して閲覧しながら真相を探っていくというゲーム。すべての要素は最初から用意されていて、知っていればいきなり決定的な映像にもたどり着くことができるが、知らないがゆえに外堀を埋めたりかすかな手掛かりを辿っていくという内容になっている。

もうひとつは真の発見だ。そこで必ずしもそうしなくてもいい場所で何かをするということ、ゲームデザイナーにはっきり誘導されなくても発見して新たな道にたどり着いたこと、そして自分なりにどのように発見したかという物語がそこにある。

またこれらの発見によって世界の認識が変わり、「もっとこういったものがあるのでは」と世界がフレッシュに見えてくるという効能もあると説く。

1. プレイヤーがあちこち行くのを許容する設計にする

プレイヤーを信頼して好き勝手にあちらこちらを探索できるように最初から設計し、「間違った順番で行動することでゲームが壊れる」ようなことがないような作りにしておく。本当に未知の中を探索している感覚を味わってもらう。

2. ハードゲートよりもソフトゲートに

“ハードゲート”は特定のNPCと話さないといけないとか鍵となるアイテムがないと絶対に進めないものを指す。ソフトゲートは鍵もあるが、隠し通路を通るなど別の方法で解けたりするもの。

ソフトゲートの例は、非常に狭いルートの上に盾を構えた強力な敵が守っているような場所。メインの解決法は特定のアイテムを手に入れたりして回避することだが、頭を使って盾を落とさせるとか、迂回ルートを見つけること、あるいは勇気と腕で正面から戦闘でなんとかするという手が取れたりする。

ちなみに、本来はハードゲート扱いのものをグリッチ技ですり抜けるようなことも、両者の中間のFirm(固い)ゲートとして許容しているそう。

3. 暗がりの中の安全

いくつかのキーとなるメカニズムにかかわる、できるだけ“その時”が来るまで見つけないで欲しい要素もある。なので、それに気が付かないように注意をそらすような仕組みを入れている。

マニュアルのあるページが置かれた部屋に入り、そこに隠された秘密に気付くためにこのゲームが築かれているような部分がある。その部屋に入ったことでそのアクションがアンロックされたように思わせてから、ずっとそれができたことを理解して欲しい。

4. オプション的なものも入れる

必ず解かないといけない必須のものはプレイヤーが理解できないかもしれないリスクがあるし、はっきり誘導してしまうと魔法が失われる。

逆にそれが必須ではない「あったらいいな」という程度のものであれば、もっと盛り込むことができる。実はある操作でダッシュできるとか、実はマップの中に自分の位置が描かれているとか。

5. 90%シークレット対10%シークレット

たくさんの人が気がつくシークレットとほとんどの人が気が付かないシークレットを織り交ぜる。さまざまなものがあることで、「あ、これがこうなってるってことはあそこも?」といった想像力が働く。

6. 大きなものをいくつか浅い所に隠しておく

秘密を隠すことにはベストを尽くしているが、深い部分に置いたものが重要な役割を担うことになったりすると対応が大変。なので浅い所に置いてしまうという手もある。これは「深い部分にはもっと何かが隠されているのではないか」という感覚を与えられるのもいい。

7. 誰向けでもない0%シークレットを入れる

もはや解くことをあまり求めていないようなもの。『TUNIC』ではコンポーザーが音楽的構成の中に秘密を隠したりもしているが、これは0%シークレットの例。

結局は誰かが解くだろうが、そういったものの一部でも見つけたり、なにかそういったものがあるという話でも聞いたとして、それによって残りのゲーム全体にミステリーの感覚が生まれる。決して解明されない“道”がずっと続いていると感じさせるような秘密があってもいい。