2023年3月11日、第16回福岡ゲームコンテスト“GFF AWARD 2023”がYouTubeにて生配信された。

そのコンテスト内で約40分にわたり行われたスペシャルトークショーに登場したのは『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』、『ドラッグ オン ドラグーン』などで知られるゲームディレクター、ブッコロのヨコオタロウ氏とサイバーコネクトツーの代表取締役である松山洋氏だ。

そのおふたりによるスペシャルトークショーのタイトルは“宇宙で2番目にダメなゲームの作り方2023ver.”。内容は以下の4つ。

- ヨコオタロウ氏の考える“面白いシナリオ”の定義は?

- これまで手掛けた作品のシナリオで大切にしてきたことは?

- ヨコオタロウ流のゲームシナリオの書きかたは?

- 実践! 即興プロット制作等

将来、クリエイターを目指す学生が多く観ているなかで「このタイトルは問題はないのだろうか?」と思ってしまうが、いざこの講演を聞くとヨコオ氏独特の感性の一端を目の当たりにしているようで、非常にためになるトークとなっていた。

本記事ではそのスペシャルトークショー“宇宙で2番目にダメなゲームの作り方2023ver.”の内容をお伝えする。なお、即興プロット制作も行われた2019年のCEDEC+ KYUSHUでの講演はファミ通.com関連記事をチェックしてほしい。

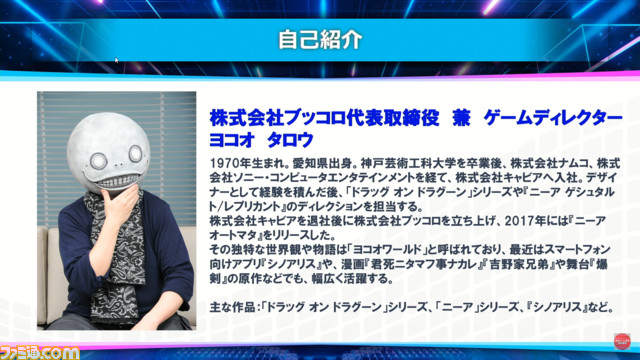

講演:ヨコオタロウ(よこお たろう)

ブッコロ代表取締役兼ゲームディレクター。ナムコ、ソニー・コンピュータエンタテインメント(社名は当時)を経て、キャビアへ入社。デザイナーとして経験を積んだ後、『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズや、『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』のディレクションを担当する。キャビア退社後ブッコロを立ち上げ、2017年には『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』をリリース。現在放送中アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』ではシリーズ構成を務める。

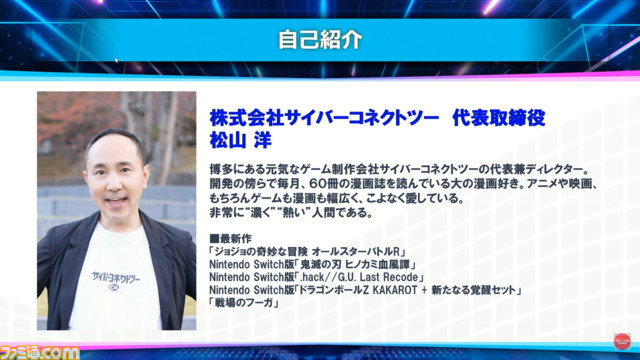

モデレーター:松山洋氏(まつやま ひろし)

サイバーコネクトツー代表取締役。サイバーコネクトツーの代表兼ゲームディレクター。おもな作品に『NARUTO-ナルト- ナルティメット』シリーズ、『.hack』シリーズ、『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』など。ファミ通.comにて大好評連載中のゲーム業界マンガ『チェイサーゲーム』の原作も手掛ける。

シナリオは自分で自分にダメ出ししながら作っていく

おもしろいシナリオっていうのは人によって違う。エミールヘッドのイラストパネル姿で“おもしろいシナリオ”の定義を結論から話したヨコオ氏は、その理由を自身の経験則をもとに解説していく。

「シナリオを書いた人がどんなにおもしろいシナリオを書いたという手ごたえがあっても、そのシナリオをおもしろいと思う人の確率は意外と低い」と話し、続けて「おもしろいシナリオは演出であったり、キャラクターであったり、複雑な要素がたくさん詰め合わせてできているが、見る側にとって好きじゃない要素が混ざっていると、そのシナリオはその人にとって急におもしろくなくなる」と、視聴者にもわかりやすく理由を話していく。

さらにヨコオ氏独自の統計では、16%の人が何を出してもおもしろいと思わないとのこと。ここでヨコオ氏独特の表現が出てくる。

“猫が死んでかわいそうと思う統計”という、ゾッとしてしまうような統計を話しだすのだが、これがまたわかりやすい。

ヨコオ氏によると“86%はかわいそう”、“14%は猫が死んでもなんとも思わず、うち2%はそれを見て嘲笑する”とのこと。これは上記で書いた、シナリオを読んでおもしろいと思うかの統計と同じということだ。

松山氏も、誰もがおもしろいと思うものを作るのは不可能と同調し、ヨコオ氏にシナリオ書くときの王道と邪道のバランスはどうなのかと問いかけると、ヨコオ氏は「その解決方法としては“両方入れる”」と即答した。王道を好きなプレイヤーが喜ぶ部分と、逆に邪道が好きなプレイヤーが喜ぶ部分の両方を入れることで「どっちかには当たるんじゃないか」ということだ。

さきほど話した猫の例で解説を始め、猫だけでは猫のファンにしか刺さらないため、

- 小さい女の子が死んだらかわいそう

- おばあちゃんが虐待されたらかわいそう

といった“世の中のかわいそうコレクション”をたくさん入れると話す。これをヨコオ氏は“ショットガン戦法”と呼んでいるそうだ。

多くの要素をシナリオに入れることで、それがファンに当たるか外れるかはわからないものの、多くを“撃てば”それが当たる可能性が引き上がるということなのだとか。

この“シナリオを書く戦法”について、松山氏からどこで学んだのかと聞かれるとヨコオ氏は「僕は最初アートディレクターだったんですが……」と切り出す。

ヨコオ氏は急にゲームのディレクターをすることになり「まぁ、シナリオなんかできるだろう」と思い作ってみると全然わからなかったそうだ。そのわからない理由を探して直したらこうなったと答え、独学で修得し、教わった師匠のような存在もいないことを明かした。

これには松山氏も驚きを隠せなかったようで、実践でゲームを作り、舞台脚本を書きながら、自分で自分にダメ出ししながら作っていった感じなのかとヨコオ氏に聞くと、「いま、すごくいいこと言いましたよ。松山洋」(呼び捨て)とうれしそうに返し、「自分で自分にダメ出しすることが、ゲーム制作でいう背骨の部分。ひたすらダメ出しをする」と語った。

ここで松山氏からひとつ疑問が。「シナリオの仕事は締め切りがあるじゃないですか。定められた締め切りよりもはやく上げて、自分でチューニングして、ダメ出しして磨きあげる期間をスケジュールに盛り込んでいるということなのかな?」と聞かれると、ヨコオ氏は「違います」と即答。

「締め切りを破って、そのうえでどれだけ逃げ切るかという勝負です」という驚きの回答。

続けて、学生に言いたいと切り出し「自分がシナリオ担当だとして締め切りがあるじゃないですか。(進行が遅れていることを)ギリギリまで明かさずに無理でしたって言うと、ディレクターとか社長とかいろいろな人が怒るわけですよ。でも、社長やディレクターがシナリオを書いているわけではないので、結局上がらないんですよ(笑)。存分に遅れていいと思います」と持論を話し、自身も社長である松山氏からは「タチ悪!」とツッコまれてひとつめのトークテーマを終えた。

「できればまったく違う作品を作って、楽しんでほしいのがいちばん」

ヨコオ氏は“毎回違うことをやる”をコンセプトにシナリオを手掛けていると話し、これまで手掛けてきた作品のコンセプトについて以下のように簡潔に解説していく。

『ドラッグ オン ドラグーン』シリーズは“残虐な話”で、『NieR Gestalt /Replicant(ニーア ゲシュタルト/レプリカント)』では“悲しい話”、『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』では“悲しい話”を期待されていたが“変な話”にすることを決めたそうだ。

「『SINoALICE(シノアリス)』ではアプローチはぜんぜん違ってて、僕はソーシャルゲームのシナリオを読まない。プレイしても飛ばすんですよ。ソーシャルゲームのシナリオを飛ばすのに、自分のシナリオは読んでくれという傲慢さは耐えられない」ということで“ワンタップで飛ばせるシナリオ”をコンセプトに作ったのだとか。

また、続けて「シナリオが大切というよりは、プレイヤーがいろいろな体験をできることがゲームデザインの中で大事」と話す。その“体験”がゲームによってそれぞれ異なるということがヨコオ氏の希望としてあるそうだ。

松山氏から『ニーア リィンカーネーション』について聞かれると、「『リィンカーネーション』はモードがふたつあって、3D空間を歩くモードと、2Dで絵本のなかを歩くモード。ふたつともずっと歩きながら話が展開していく。要は移動していれば話が終わってくれる」。結果、ストーリーを読まなくてもいいというのを同作では目指しているとのこと。

2021年発売の『Voice of Cards ドラゴンの島』は別のアプローチになっていると話す。これは本質的にはゲームというよりもどちらかというとボイスドラマCDで「そこにインターフェイスとインタラクティブ性を付けたらどうなるのか」という発想が根本になっているそうだ。

ヨコオ氏は“ヨコオテイスト”があると言われることに対して、自分の芸風の狭さだと考えているようで、「できればまったく違う作品を作って、楽しんでほしいのがいちばん」と話す。自分でプロットを書いているからこそ、シナリオを大事にしていないとのことだった。

ヨコオタロウ氏がシナリオ制作に“懸ける”思い

ひとつ目のトークテーマで話した“自分で自分にダメ出しをする”というのが、ヨコオ氏がシナリオを書く際に大事にしているということ。具体的にはシナリオを書いた後に自身でチェックするときは、「自分で書いたシナリオについておもしろいと思わないこと」だと言う。

ヨコオ氏は、初稿であっても2稿であっても、自身の書いたシナリオについてはどの稿でもおもしろいとは思わず、結果として「シナリオに関して完成はない」と言い切ったのだ。

ではどのタイミングで“完成”とするのかというと、締め切りを越えて、本当の意味での時間切れのタイミングでできているシナリオが決定稿になるということだ。これには松山氏も笑うしかない。

自身がおもしろいと思っても、トーク冒頭で話していた“おもしろくないと思う層が一定数いる”という考えがヨコオ氏のシナリオ制作の根底にあるのだという。

できたシナリオに対して「おもしろくないと思う層をカバーしないといけない」という考えがヨコオ氏のなかにつねにあり、その層のためにシナリオを直すという作業を延々とくり返すというヨコオ氏のプロとしてのありかたに感嘆する内容となった。

ヨコオタロウ氏と松山洋氏による“レベチ”な即興プロット制作

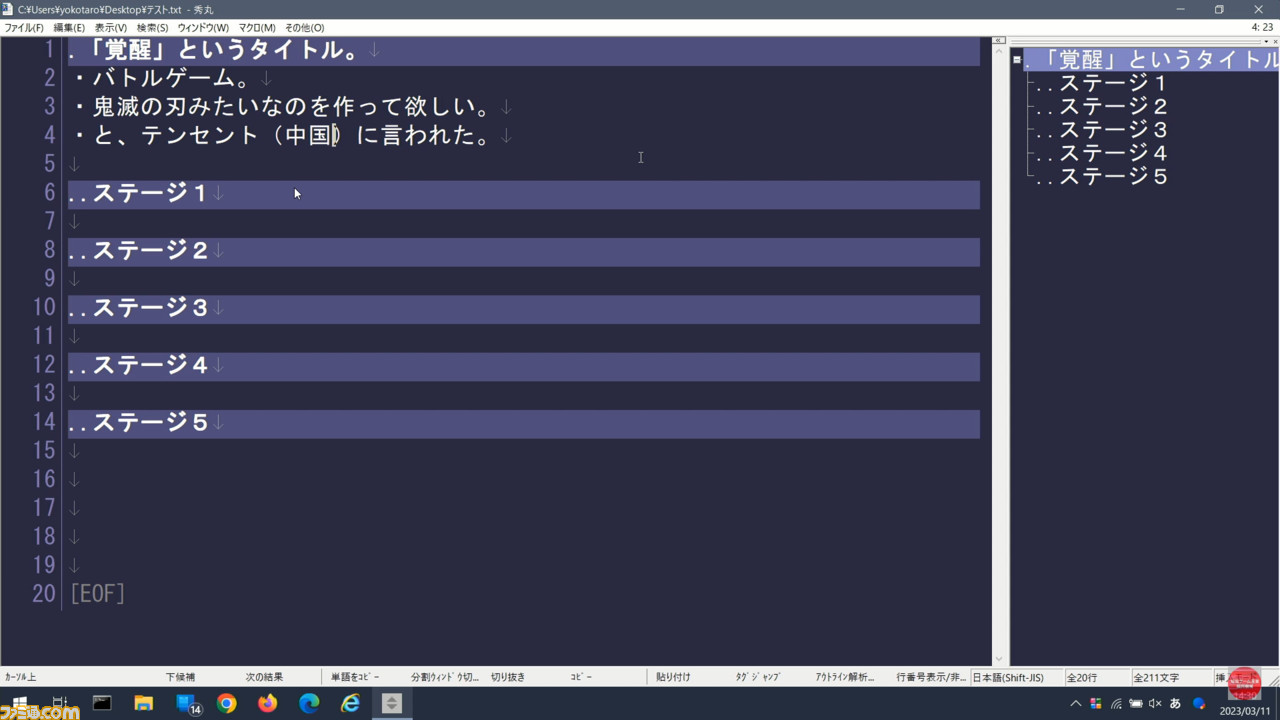

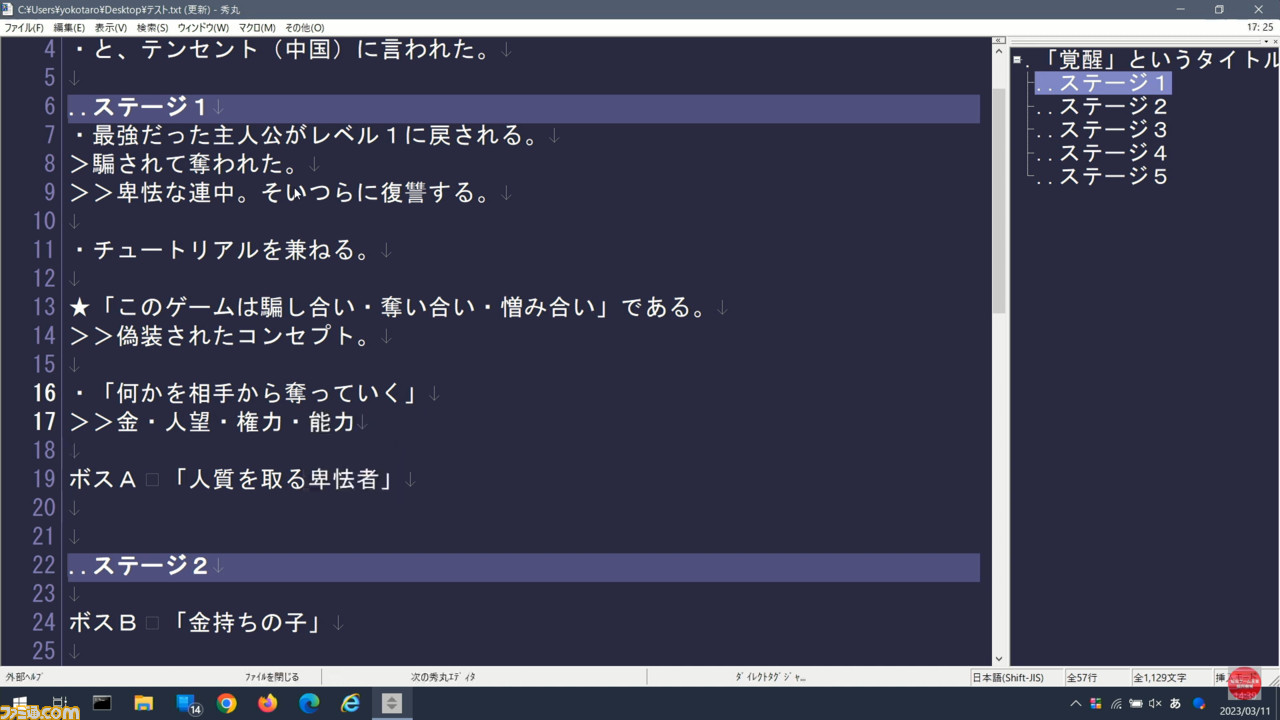

ここからはヨコオタロウ氏が愛用しているテキストエディタ“秀丸エディタ”を使い、リアルタイムでゲームシナリオを作るというもの。今回は新しい試みということで、ふたりでプロット制作をしていくことになった。役割分担は松山氏がアイデアを出し、それをヨコオ氏が否定していき、シナリオを直すという配役となった。

さっそく、ヨコオ氏はプロットを制作していく。タイトルはグラフィックゲーム部門のキーワードでもあった“覚醒”に決まり、ジャンルはバトルゲームとなった。

松山氏はふだんの制作ではスタートとゴールから考えるということで、スタートは“最強だった主人公がレベル1に戻される”と“チュートリアルを兼ねる”に決定。ゴールは何を伝えたい作品だったのかを考えないといけないということで松山氏は「愛」と提案。

しかし、ヨコオ氏はこれを「つまらない」と一蹴し、つぎつぎと変えていくのだ。

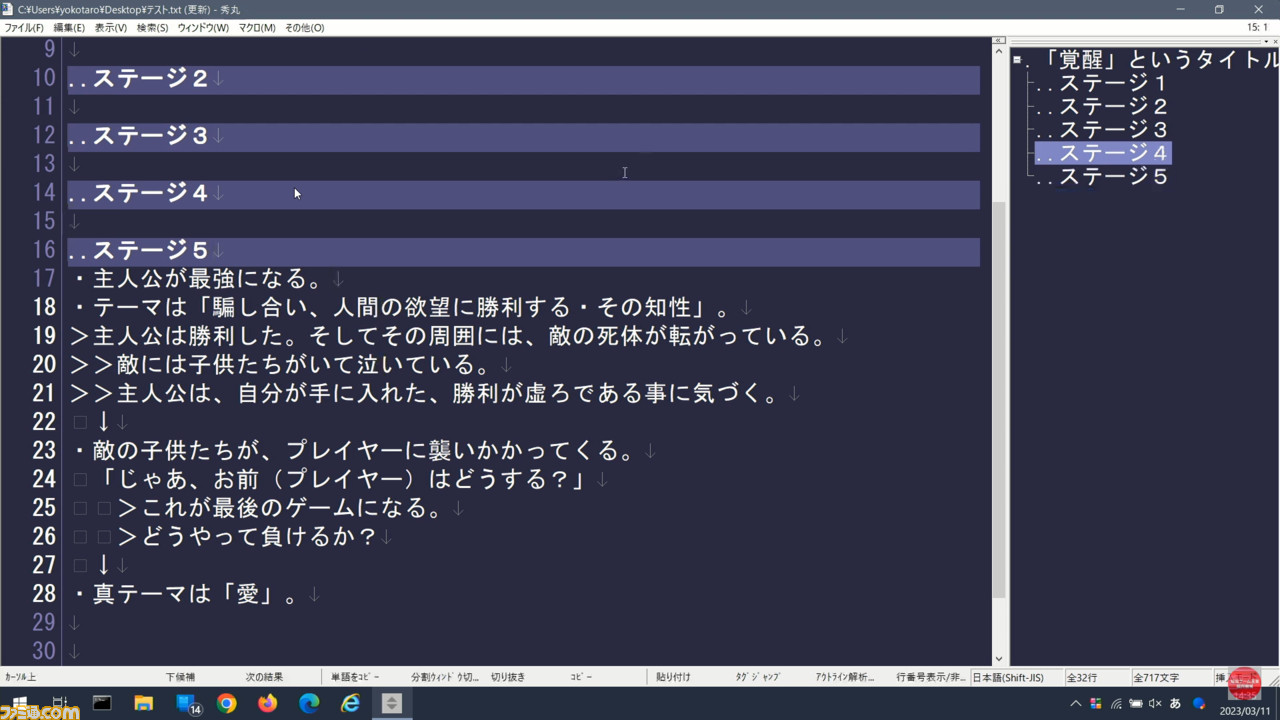

テーマを“騙し合い、人間の欲望に勝利するその知性”に変え、真テーマを“愛”に設定。ここからはゴールでのシナリオに肉付けをしていくのだ。

つぎに、ゴールでのできごとと結果を考えていく。“ゴールで主人公は勝利するが、周囲に敵の死体が転がり、敵には子どもたちがいて泣いている”を加え、さらに真テーマに沿ったシナリオを生み出していく。子どもたちは当然プレイヤーに襲いかかってくる。

「このとき、プレイヤーはどうするのか」というシチュエーションを設定。これが本当のゲーム終盤になるのだ。

わずか数分で終盤の本筋ができあがり、あとは真テーマである“愛”につなげるだけ。ヨコオ氏はこれに“どうやって負けるか?”を付け加え、踏みにじるだけが勝利じゃないということをプレイヤーに伝えるという構図を作った。

最初から愛をテーマにしてしまうと、それを嫌う人(16%の人)に要素を拒否されるため、愛をテーマにしない体裁を整えながら作るのが重要だと語る。

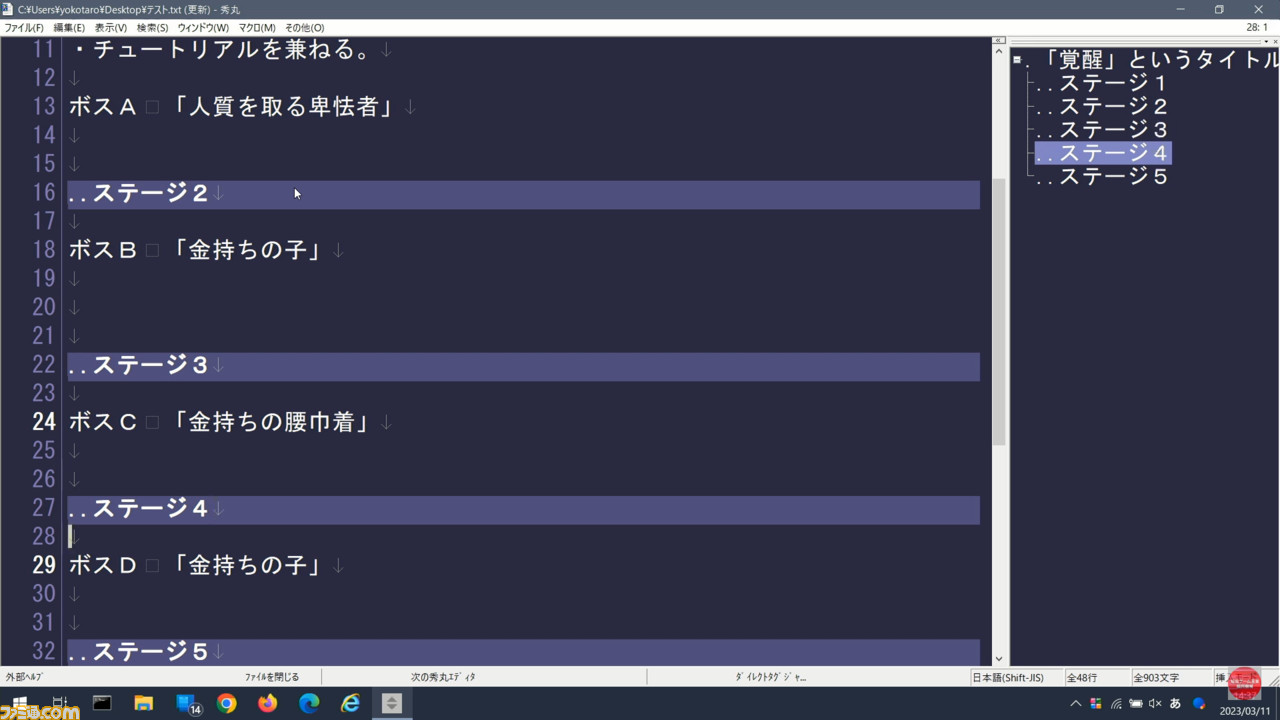

スタートに戻り、テーマに沿ってなぜレベル1に戻されるのかを考えていく。ヨコオ氏はこれを「騙されて奪われた」ことにし、それをするのは“卑怯な連中”だろうと敵の立ち位置を決めた。さらに主人公は卑怯者にすべてを奪われ、その卑怯者に復讐するという構図にし、内容に齟齬がないよう丁寧に作っていく。

つぎに、各ステージボスのキャラクター設定を行う。

- ステージ1:人質を取る卑怯者

- ステージ2:金持ちの子

- ステージ3:金持ちの腰巾着

- ステージ4:美しさだけで押し通す傲慢な淑女

- ラスボス:さまざまな悪徳、強引さを持ったキャラクター

と決まった。

ここからは各ステージの設定を突き詰めていくのだが、“このゲームは騙し合い、奪い合い、憎み合い”という偽装されたコンセプトに沿って決めなくてはならない。

「言っていることと行動がリンクしていなければならない」ということで、敵からも何かを奪わなければならないのだ。ここで奪えるものはなにかを考えたときに出てきたのが

- 金

- 人望

- 権力

- 能力

の4つ。

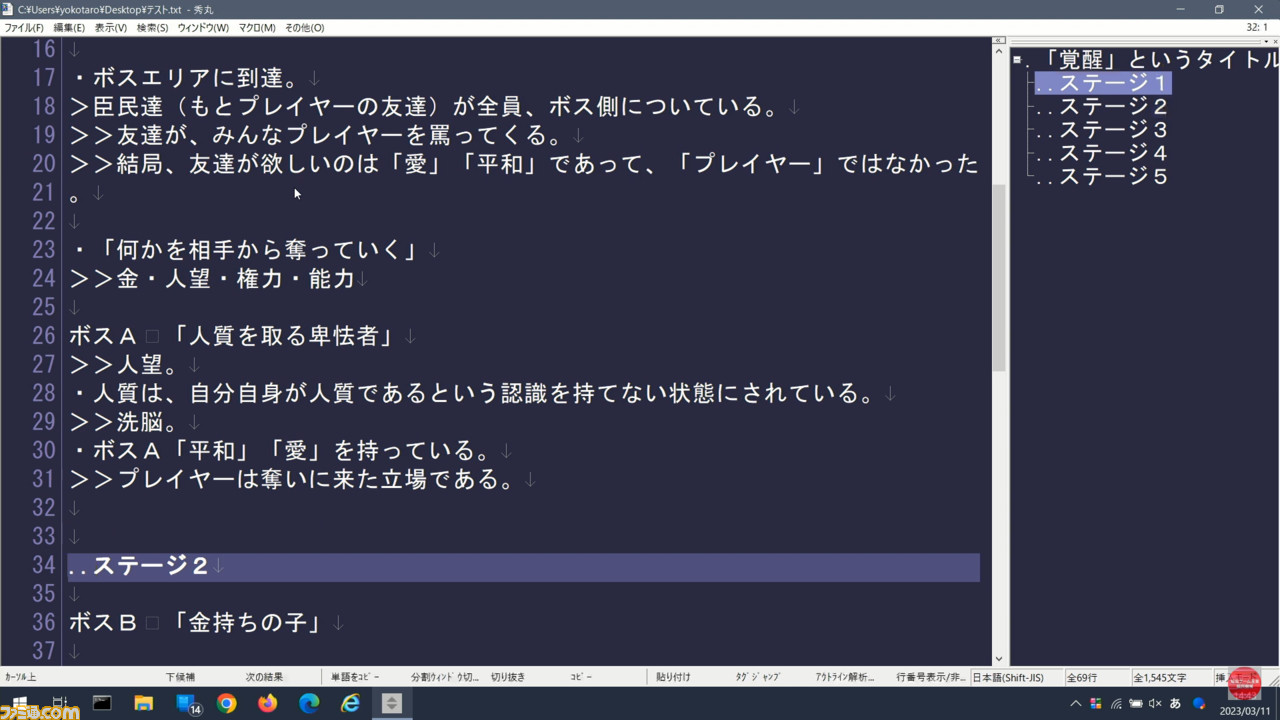

ここでボスAから奪えるものに“人望”があるのだが、ボスAは“卑怯者”という設定があるため、人望はないはずなのだ。ということは「なぜ人望があるのか?」という話になるのだが、これは「ボスA自身が人質だ」という設定を付け加え、ストーリーの内容を修正する。

それではなぜボスAは人質なのかというと、“ボスA自身が人質であるという認識が持てない状態にされている”、要は洗脳されているということにして、話のつじつまを合わせることにした。

ここでヨコオ氏が「この際、気を付けなければならないことがある」と話す。

それは、洗脳といっても“5円玉をヒモで揺らして洗脳される”というようなありきたりな方法(?)ではなく、プレイヤー自身も、また制作者である自分たちも共感できるものではなくてはならないとのことだ。

自分たちが共感できる洗脳はなんだという話になり、これは真テーマである“愛”と“平和”に決まった。このふたつをボスAも同様に持っていることにする。そして“平和”と“愛”をなぜボスAが持っているのか。これはステージ1の序盤、“最強だった主人公がレベル1に戻される”につながる。プレイヤーの持っていた“愛”と“平和”を含むすべてを、ボスAが奪ったからいい人になってしまったという設定(洗脳)ができあがるのだ。

これで内容に齟齬が無くなり、今度は主人公の道のりを決めていく。

主人公はボスエリアへ到達するが、もともとの臣民たちもボスAに奪われているため、全員がプレイヤーを罵ってくるという設定となった。

ステージ1をクリアーした後、臣民は洗脳から溶けてプレイヤーへの親愛を示すが、主人公は葛藤したままステージ2へと行く……ということらしい。

ここで終了の時間が来てしまい、即興プロット制作は終了。どこまでもヨコオ氏らしいシナリオ制作に視聴者からも大きな反響があった。

ヨコオ氏はここからできたものをさらに“自分で自分にダメ出し”をして、作品のクオリティーを上げ続けるのだという。

トークショーの最後に、ヨコオ氏から未来のクリエイターに向けたメッセージが送られた。

若手、学生に向けられたメッセージでは、「経験が浅いと裏打ちできるほどの引き出しが少ないため、間違えていること多くある」ということ。そして30代以上へは「これまで送ってきた人生を一生懸命肯定したいがために、自分が正しいと思い込んでいるだけだから、別に特段正しくないことを言っている」と語った。

そしてヨコオ氏はこう結論をまとめた。「誰のこともそんなに信じなくても大丈夫」と。