国内最大級のインディーゲームイベントとなるBitSummit。2022年8月に実施された10年目の節目となるBitSummit X-Roadsを経て、11回目となる“BitSummit Let's Go!! / ビットサミットレッツゴー!!”が、2023年7月14日~16日に開催されることが明らかとなった。さらなる先を見据えて実施されるBitSummitはどうなるのか? BitSummitを主催する、日本インディペンデント・ゲーム協会(JIGA)のキーパーソンに聞いた。

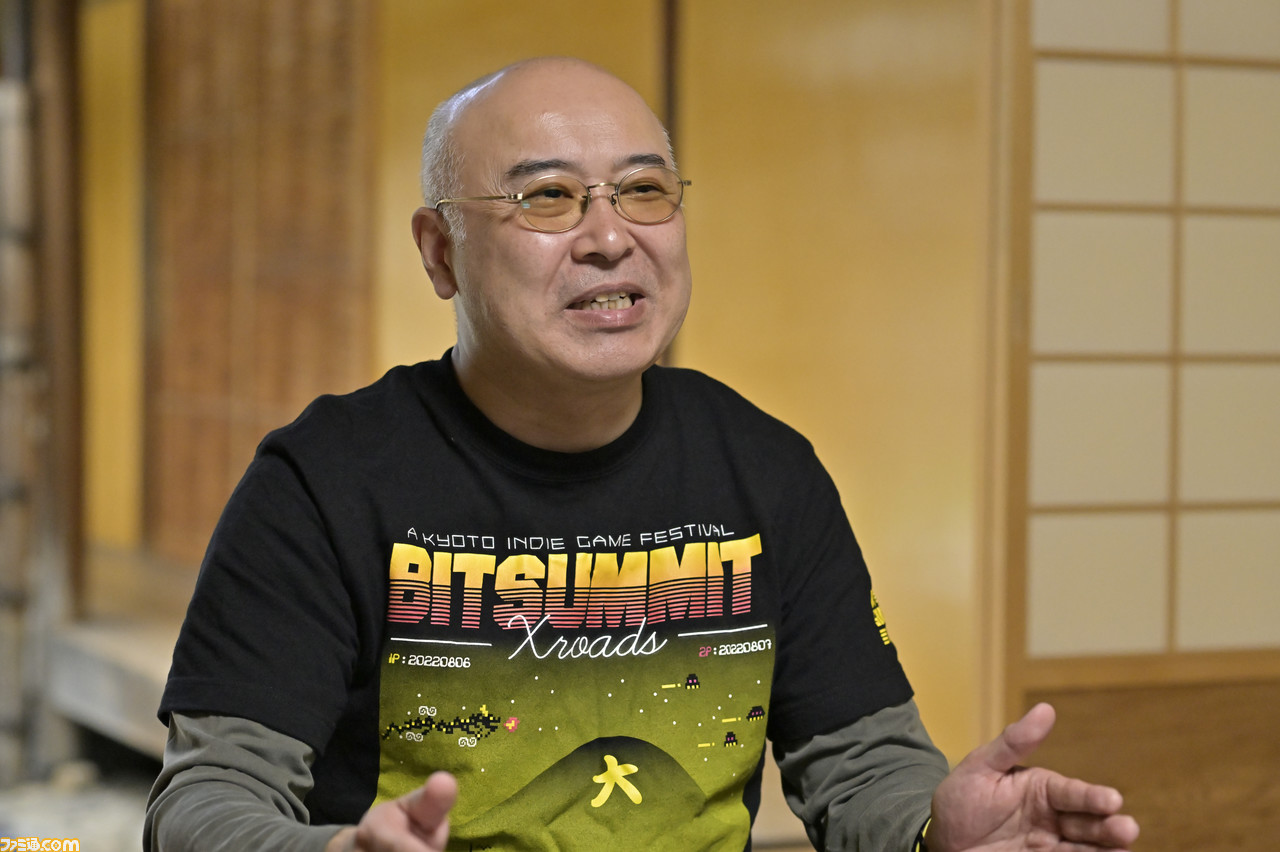

富永彰一(とみながしょういち)

JIGA理事長

キュー・ゲームス クリエイティブディレクター

小清水史(こしみずひさし)

JIGA副理事長

ピグミースタジオ 代表取締役

村上雅彦(むらかみまさひこ)

JIGA理事

スケルトンクルースタジオ 代表取締役

大きな手応えを得られた、10回目の節目となるBitSummit X-Roads

――まずは、2022年8月に開催された10年目の節目となるBitSummit X-Roadsに対する手応えから教えてください。

富永久々の、お客さんを入れてのリアルイベントだったので、すごく緊張感はありました。でもそんな心配も関係なく、無事終われてよかったとほっとしました。来てくださったお客さんも、皆さん笑顔で、僕らもうれしくなったというのが、正直な感想です。

小清水一般日の開幕直前には、お待ちいただくお客様の待機列が過去最高となり、「3年間待ち望んでいただいていたんだな」とうれしくなりました。当初は不安でしたが、10年目の節目のイベントということで開催できて、大きな手応えを感じています。

村上海外からも、出展者、パブリッシャー、スポンサーが面倒な手続きをして来日してくれました。海外の仲間たちと久しぶりに直接お会いすることができて、とてもうれしかったです。

――改めて、BitSummitというイベントの存在感の高さが実感されたかもしれませんね。とくに手応えを感じた取り組みはありますか?

村上イベントが通常通り開催できないあいだに、溜め込んでいたアイデアもあったので、BitSummit X-Roadsでは、新しい取り組みにいろいろと挑戦しました。たとえば、アナログゲームのゲームマーケットや特殊なインタフェースを使ったゲームを作るmake.ctrl.Japanとのコラボを実現しました。

また、スポンサーの協賛により、去年から公式ホテルとしてご協力いただいているアンテルーム京都では、出展者や関係者の宿泊費を一部無償に提供するということもできました。これらの新しい取り組みは、来年以降も可能な限り続けていきたいと思っています。

小清水インフルエンサーの方をお呼びして、会場の模様を配信したのは、昨年無観客で開催したBitSummit THE 8th BITに続いて注力したポイントのひとつです。

コロナ禍の緊急事態宣言下にオンラインで開催したBitSummit Gaidenから配信にとくに注力し始めたのですが、会場に来られない方にもゲームを見ていただくきっかけを作るにはどうすればいいのかということで、いろいろと考えるようになりました。

結果として、10代~20代半ばくらいの若い方や女性のお客様が増えているという実感はあります。クリエイターさんがBitSummitに出展することで、より広く、より多くの方にゲームを知っていただくというところをとくに意識しているので、これからも引き続き力を入れていきたいと思います。

――10代~20代半ばくらいの若い方や女性の来場者が増えたというのは、インフルエンサーの効果によるものですか?

小清水もちろん、もともとのコンテンツパワーはあるとは思いますが、インフルエンサーの方がきっかけで、ゲームを何となくライトに知ったという方も多いかと思います。結果的に興味を持ってもらうだけで僕らとしては成功なので、そういうきっかけが作れたのはすごくよかったです。

コロナ禍を経て、BitSummitはさらに成長した

――そんな感じで成功を収めたBitSummit X-Roadsを経て、「来年も!」という話は自然に出てきたのですか?

村上もう余裕で、「来年も再来年もやりますよ!」という感じでした。

――テンションも高く(笑)。

村上2020年に初のオンラインイベントBitSummit Gaidenを開催したあと、今後もBitSummitを継続してやっていこうという覚悟は決まったように思います。コロナ禍が始まり、リアル会場での開催ができなくなり、「オンラインででもやろう」と決断したとき、BitSummitの重要性というか、続けていく義務というか、日本のインディーゲームクリエイターにとって、このイベントのような発表の場がないとダメなんだろうなというのを感じました。

――オンラインイベントのBitSummit Gaidenを開催したことで、逆にこれからもずっとやっていくべきだという判断になったのですか?

村上というよりも、これは全員がそうではないかもしれないのですが、腹をくくったというか、どんな状況であれ、BitSummitを続けていく義務を感じたんです。誰が継続するかは別問題として、日本のインディーゲームクリエイターにとっては、こういう発表の場がないとダメなんだろうなというのは強く実感しました。10年続けてきたというのはすごいじゃないですか。このいわばレガシーというか、思いは守り続けていかなければならないんです。

BitSummit Gaidenの前までは、何となく「毎年開催するんだろうなあ」と思っていましたが、BitSummit Gaidenがあって、BitSummit THE 8th BITを経た後からは、「継続しよう!」という思いは、JIGAの個々のメンバーの中にあると思います。

小清水コロナ禍により、BitSummitのリアル会場での開催中止はとにかくハードでしたからね……。まあ、あのときに起こった状況が、僕が生きてきた中でもけっこうハードではありました。「世の中どうなるのかな」と思いましたし。リアル会場での開催はできないということを決めたあとで、BitSummit Gaidenは、「オンラインでやれることをやるしかない!」ということで企画したのですが、皆さんが「この状況下でも開催できるように企画してくれてありがとう」と言ってくださったんです。だから来年の開催についてもすぐに決めました。“どんな状況下でも皆で力を合わせてアイデアでなんとか乗り切る!”という経験から、以前より少しは腹が座ったと思います(笑)。

――BitSummitのブランドという培った蓄積があったからこそ、しんどい状況も乗り切れたということはあるのですか?

小清水ありました。さらに言えば、BitSummit GaidenのころからSNSなどを通じて見えないお客さんとつながりだして、より“BitSummitはみんなのイベント”という意識が広がりだしたような気がします。僕らの意志はもちろんありますがイベント自体が進むべき方向に向かっていると言いますか。

村上だから、仮に僕らの誰かができなくても、そのバトンを渡していかないとダメだなと思っていたりします。

――2020年のBitSummit Gaidenを受けて、2021年には無観客でBitSummit THE 8th BITが開催されましたよね。

小清水僕はあのとき心が折れそうになりました(笑)。BitSummitの運営に関わって始めてですね。コロナで中止になるかもしれないのに、会場を借りるというリスクが高すぎて、ぶっちゃけ計画するのすら止めようかなと思ったくらいです。そのとき村上さんとジョンさんが、「灯火を1年でも消したらダメだ」と強く主張したので、「では今年もやろう!」ということで、僕も腹をくくりました。BitSummit THE 8th BITの開催は、ひとつのターニングポイントではありましたね。改めて“継続性の大事さ”を実感した瞬間でした。

村上困難な状況下でも、BitSummit THE 8th BITを開催したほうがいいと思った理由は、コロナ禍以降、イベントが開かれなくなって、作品を発表する場所がなくなったことが大きいです。イベントがオンラインになり “ゲームを作った人がファンの人にゲームを直接触ってもらえる”とか、“作っている人どうしが集まって近況報告ができる”といった、いわば交流の場がなくなりました。

であれば、僕たちがある程度リクスを背負ってでもそういう場所を作っていかなければいけないと強く思ったからです。人が集まる場所に出てきて、互いに切磋琢磨するという価値観を忘れてしまうのではないかの危惧から、無観客でもクリエイターのために開催すべきだと思ったんです。BitSummit THE 8th BITは一般の方は来場できなかったので、つぎは……ということでBitSummit X-Roadsにつながった感じですね。

富永ジェームズ・ミルキーが主導でBitSummitの第1回を始めたときは、続けるつもりのビジョンはまったくありませんでした。そのときに話したのは、「いまこの場所に俺はいたんだ」という証拠というか、経験をもたらすようなイベントにしたいということでした。その後、僕らが引き継ぐ形でBitSummitを続けることになったのですが、「マンネリ化するようだったらさっさと止めよう」とは言っていましたね。「自分はあの年、そこにいたんだ」という生き証人というか、それくらいの価値がその場所と時間にあるものにしたいという思いはつねにありました。

結果的に毎年続けられているのは、毎年手を差し伸べてくださる方がいらっしゃったからかもしれません。

――マンネリにならないように、皆さんが努力されてきたからこそ、BitSummitがさらに成長してきたということはあるかもしれないですね。

富永そうですね。

“BitSummit Let's Go!! / ビットサミットレッツゴー!!”のコンセプトは“未来へ向かう”

――で、そんな紆余曲折を経て、2023年はどのような感じになるのですか?

小清水やりたいことはいろいろありますし、毎年チャレンジ精神を忘れずに取り組んでいきたいですね。

村上いまぜんぜんできてないこととか、まだやりきれていないことにも挑戦したいです。

――名称は?

富永“BitSummit Let's Go!! / ビットサミットレッツゴー!!”です。

小清水具体的な開催時期に関してお話しますと、2023年7月14日、15日、16日の3日間になります。

村上で、17日が祇園祭の山鉾巡行(祇園祭の諸行事のハイライト)なので、えらい時期です。

富永やばいね(笑)。

――以前7月開催がいちばんいいというお話はされていましたが、その日になった理由は?

村上これがあまりおもしろくない話で……(苦笑)。ワールドワイドで、ほかのゲームイベントとかぶらないようにしようと思うと7月がベストなのですが、ちょうど会場となる京都みやこめっせがそこしか空いていなかったんです。

――あら。

村上祇園祭は日本でいちばん大きなお祭りのひとつで、世界中から人が集まります。街全体がお祭りムードになり、京都がケから特別なハレの日になる時期です。ホテルの予約や移動がたいへんではありますが、その世界観とゲームイベントの世界観とをいっしょに味わっていただければと……。

――かなり盛り上がりそうですね。

小清水そして、1日目の14日はビジネスデイとなります。BitSummit X-Roadsなどを経て、ビジネスデイがすごく好評だったんですね。一方で、パブリックデイも2日ほしいというご意見が多かったので、来年は3日間の開催にしようと決めました!

村上ただいま出展者の申込みも受け付けていまして、応募締め切りは2023年1月末日までとなっています。

小清水たくさんの方に参加してほしいですね。奮ってのご応募お待ちしております。

――7月開催が決まっていて、詳細を詰めるのはこれからですか?

村上そうですね。コンセプトは決まっていますが、キービジュアルなどの細かい部分は現在詰めている段階です。10年目のBitSummit X-Roadsは“クロスロード(岐路)”だったのですが、11回目は“未来へ向かう”というコンセプトで考えています。“Let’s Go!!”と題し、クロスロードで10年間をふり返って立ち止まったあとで、新しいつぎの10年となる“未来”にiいっしょに進もう!というメッセージを伝えたいと思っています。

――やりたいことがたくさんあるとのことでしたね。

小清水そうですね。今回ビジネスデイを設けるということで、ビジネスデイならではのこれまで以上にビジネスデイの本来の目的を意識して企画し、参加していただくゲームクリエイターの皆さんに有効に活用していただきたいと思っています。またクリエイターどうしがさらにつながりやすい場を作るなど、さまざまなアイデアを募り、多くの方に集まってほしいと思っています。

そのためのひとつの取り組みとして、研究発表の場を作るのはどうだろうと考えているところです。「BitSummitに来るとゲームクリエイターの成功事例や問題の解決策を聞ける」など、参加を通じてインディーゲームシーン全体の発展に寄与できればと思っています。イベントを通じて「ゲームを作ってみたい!」と思う方がひとりでも増えると嬉しいですね。

一方で、パブリックデイは一般来場者向けに振り切ったより楽しい催しを提供したいです。クリエイターにも一般来場者にも満足していただけるようなBitSummitならではの熱気を作りたいです!

――ここ数年力を入れているゲームジャムについてはいかがですか?

小清水例年以上に力を入れていきます! 参加したいという学校も増えてきましたし、協力するとおっしゃってくださる声も多いです。学生って可能性しかなくて、すごくキラキラしていますよね。すごくモチベーションが高くて、“甲子園”に近い感じになり得るのかなと。もっと全国規模で展開したいというのは、僕の夢ですね。

――村上さんはいかがですか?

村上さきほどお話したように、BitSummit X-Roadsではゲームマーケットやmake.ctrl.Japanとコラボさせていただきました。BitSummit Let’s Go!!では、“ゲーム”という大きな枠組みの中でのさらなる連携を模索しています。もっと大きな目線で、インディーゲームクリエイターどうしをうまくつなげられないかなと考えています。新しいゲームイベントのありかたを模索したいと思っています。ジャンルや団体の境界を取り払って、いろいろなゲーム団体やイベントとの連携が実現できればうれしいです。

一方で、僕のもうひとつの役割である、ほかの海外のインディーゲームイベントとの連携は、コロナ禍でなかなか行き来ができていなかったので、またしっかりとつなぎ直していきたいというのもあります。

――BitSummitのさらなる広がりですね。

村上小清水さんと近いお話しでいうと、BitSummitに来たら、いろいろな価値がちゃんとしっかり得られるような場所にしたいです。人によってやりたいことやモチベーションとかは違うと思うのですが、いろいろな人たちをどれだけ包括的に見られるかというのは、我々のがんばりどころと言うか……。ですので、カンファレンスや勉強会は積極的に展開したいです。

海外のイベントを見ていて、日本と少し違うなと思うのが、クリエイターさんどうしですごく情報交換をしていて、いいレベルでクリエイターの人たちが強いんですね。情報を知っているぶん、交渉やお金の話、契約の話とかもみんな共有して知っているんです。そういう情報交換の場がカンファレンスみたいな場所でできたらいいのかなと考えています。とにかくマンパワーがかかるので、どこまで実現できるのかは未知数なのですが、やりたいことはたくさんあります。

――富永さんはいかがでしょうか?

富永アナログとデジタルのつながりで言うと、これからIoT機器(インターネットを活用した取り組みのための機器)などももっと増えてくるでしょうし、アナログコンテンツがIoTセンサーなどでデジタル的な処理をされて、リアルに遊べるという時代も来るでしょうね。よく話題になるメタバースとかも、おそらく思っている以上に早く進歩していくでしょうし。しかもメタバース内で完結するのではなくて、XRみたいにリアルの中でどうデジタルとオーバーラップしていくか、といった世界になっていくでしょう。今回のBitSummitでは、そんな未来にちょっとでもつながるような実験的なことができたらいいなと思っています。

――最後に、BitSummit Let's Go!!に向けての抱負をお願いします。

村上BitSummit X-Roadsは、「全力を出したいけど、どこまで許容されるのかな」とか、「みんなまだコロナのことを心配しているのかな」と思いながらの開催となりました。全力は出しつつも、抑えている部分があったのが正直なところです。2023年は2022年以上に動き回って、いろいろなことを実現させていきたいなと思っていますので、楽しみにお待ちください。

小清水BitSummit X-Roadsは、これまででもっともスポンサーさんやパブリッシャーさんに参加していただいたイベントとなりました。他業種も含めイベントに協力してくれる方が増えているということです。僕らはそれを受けてもっともっとインディーゲームの発展にチャレンジできればと思います。“前年にできなかったことをつぎの年に改善し、さらに充実させていく!”のくり返しですので、立ち止まり満足することはありません。皆さんの期待に沿えるように2023年もがんばりたいと思います。皆さん期待していてください!

富永2013年にBitSummitを初開催してから、本当にあっという間の10年でした。この10年間でインディーゲーム業界が様変わりしたのを間近に見られたというのは、すごく幸運でした。おそらくその一役も担えているのだろうなと思うと光栄です。BitSummit Let's Go!!では、BitSummitの未来のビジョンをお見せできるかと思いますので、ご期待ください。

クリエイティブディレクター ジェームズ・ミルキー氏

インディーゲーム開発者たちが“未来”へ進むための道を示したい

コンニチハ ミルキーです。

第10回目のBitSummitのテーマは、クロスロードでした。BitSummitがそしてインディーゲーム開発者が直面する岐路を示唆していました。イベントとして、インディーゲーム開発者のコミュニティーが前に進むために何ができるかを考えるタイミングでした。

そんな中、つぎのBitSummtのテーマは、自然と浮かび上がってきました。それは、未来へ向かうということです。次回、11回目のBitSummitは、“未来へ!”というテーマを掲げ、インディーゲーム開発者たちが未来へ進むための道を示したいと思っています。それでは、来年の7月、京都の会場でお会いできるのを楽しみにしています。

日本インディペンデント・ゲーム協会 理事ジョン・デイビス氏

2023年の夏、京都でお会いできるのを楽しみにしています!

今年、BitSummitの復活に携われたことをたいへん光栄に思います。イベントは予想以上にすばらしいものになりました。参加した海外のゲーム開発者やパブリッシャーは、3年ぶりに日本を訪れる機会を得たことを喜んでいました。BitSummitの重要な要素のひとつは、世界中のインディーゲーム開発者をつなぐことなので、再び皆さんをお迎えできたことをうれしく思っています。

次回は2023年、さらに多くの参加者がBitSummitを体験しに来てくれることを願っています。来年の夏、京都でお会いできるのを楽しみにしています!