2022年12月23日、プレイステーションで初代『グランツーリスモ』が発売されてから25周年という節目のタイミングを迎えた。これを記念し、ポリフォニー・デジタルがメディア向けスタジオ見学ツアーを開催したので、その模様をお届けしよう。

ポリフォニー・デジタルが現在の場所に東京スタジオを移転したのは2019年。その後、コロナ禍によりメディアにスタジオを披露する機会を逸していたという。そこで、今回の25周年を機に、ポリフォニー・デジタルの開発ルームの今回の見学ツアーを実施することになったのだそう。普段ならスタッフ以外は立ち入れない開発ルームの写真も豊富に撮影したので、『GT』ファンの皆さんは注目だ!

PS5『グランツーリスモ7』の購入はこちら(Amazon.co.jp) PS4『グランツーリスモ7』の購入はこちら(Amazon.co.jp)パーティーから大会までなんでもござれ! 自慢の多目的ホール

最初にご覧いただくのは、東京スタジオのホール。ここは『GT』のレース大会が行われたりするほか、イベントやパーティーなどに使われるという。

急な収録にも対応!? 社内に用意されたサウンドスタジオ

続いて本邦初公開となるポリフォニー・デジタルのサウンドスタジオへ。ここで楽曲を収録することも多いそうだ。

本邦初公開! 『GT』シリーズはこの開発ルームで作られている!

サウンドスタジオの見学が終わった後は、いよいよ250人規模のスタッフが仕事をしている開発ルームへ!

開発ルームに隣接する形でジムも完備!

続いて案内されたのは、開発ルームの一角にあるスタッフ専用のジム! 運動不足になりがちなスタッフの健康を気遣って用意したのだそう。

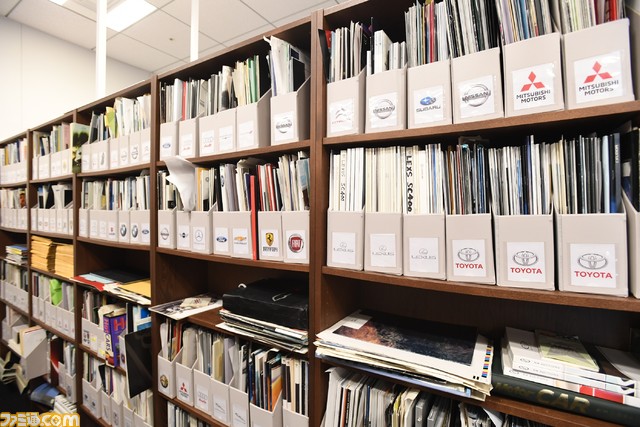

25年の歴史が集約した資料室!

続いて訪れたのは、クルマ関連の資料がところ狭しと並んでいる資料室。

クルマ関連の雑誌はもちろん、初期の『GT』開発時に参考にしていたクルマのプラモデル、クルマメーカーが制作したカタログ、塗装のカラーチップなど、多彩なものが収蔵されている。なお、ここにあるのはあくまでも一部で、頻繁に使わないものは別の場所にある倉庫にしまわれているそうだ。

25周年を迎えた山内氏の心境はいかに!? 合同インタビューの模様をお届け!

今回のスタジオ見学ツアーでは、このほかに『GT』の25周年を振り返るメディア向けプレゼンテーション、そして『GT』シリーズの生みの親である山内一典氏へのインタビューも行われた。以下では、そのインタビューの内容をお届けする。

山内一典(やまうちかずのり)

『グランツーリスモ』シリーズ クリエイター。ポリフォニー・デジタル 代表取締役 プレジデント。ソニー・コンピュータエンタテインメント(当時)在籍時に『GT』をプロデュースする。その後、独立してポリフォニー・デジタルを設立。2001年からは、日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務めている。

――『GT』シリーズが25周年を迎えましたが、率直なお気持ちをお聞かせください。

山内ひと言で言えば感謝しかありません。『GT』というのはとても実験的な作品として生まれ、それは『GT7』にいたるまで変わっていません。つねに何かのチャレンジをしてきました。そういう実験的な作品が25年間も続いたというのは、ユーザーの皆さんやコミュニティを支えてくださった方々がいたからであり、本当に感謝しています。

あとは、ポリフォニー・デジタルのスタッフですね。もともとは5人くらいで立ち上げ、いまは250人程度になったのですが、25年間にわたって『GT』シリーズを作り続けてくれたスタッフに対しても感謝の気持ちで一杯です。

――25年が経って、『GT』のユーザーの遊びかたはどう変わったと思いますか?

山内現在、『GT7』は世代的にふたつのユーザー層にピークがあるゲームで、変わったというより、そのピークによって遊びかたが異なっているようです。

ひとつめのピークは、最初の『GT』(初代プレイステーション用ソフト)が発売された当初から遊ばれている壮年層の方々で、おもにキャリアモードでカーライフを楽しむという、トラディショナルなプレイスタイルで遊ばれています。

ふたつめのピークが、オンラインネイティブな若いプレイヤーの方たちで、オンラインのレースを何度かプレイして比較的短い時間でプレイを終わらせる傾向があるようです。

また、一部の方々はフォトモードやリバリーエディターで遊び続けられていますね。『GT』で写真技術を覚えて、実際にカメラを買って写真を撮り始めた、なんていう方もいらっしゃるようです。

――ユーザーの新陳代謝は意識して作られていますか?

山内そうですね。世代別に大きくふたつの遊びかたがあるので、それは念頭に置いて開発をしています。

――山内さんがクルマを好きになったルーツを教えてください。

山内父親が自営業だったのですが、記憶では僕が3歳くらいのとき、クルマの助手席に乗せてあちこちに配達に行くというようなことをしていました。そのときに、街を走っているクルマの車種を教えてくれて。そのおかげで、走っているクルマはだいたい名前が言えるようになっていました。そのあたりがルーツですね。

そして中学生くらいになると、クルマのメカニズムやドライビング、チューニングといったものに興味が移っていきました。

――山内さんが感じるクルマの最大の魅力は何ですか?

山内僕の場合はシンプルで、遠くに行けることです。初めてクルマに乗った日のことはいまでもよく覚えていますが、世界が一変した気がしました。

その気になりさえすれば、どこまでも行けますし、パーソナルなデバイスでもある。そして、非常に危険なものでありながら、免許さえあれば自由に動かすことができるという奇跡も感じました。そういう意味では、世の中にある様々な商品の中でも、クルマはかなり特別な存在だと僕は思っています。

――ゲームを作る際のアイデアはどのようなときに降りてくるのでしょうか?

山内本当にちょっとしたきっかけでアイデアが落ちてくるようなこともあります。たとえば『GT7』で追加された“ミュージックラリー”や“ミュージックリプレイ”のアイデアに関していえば、音楽を聴きながらですね。

ふと「この音楽を伝えたいけれど、それにはどんなゲームシステムがいいのだろう?」ということを考えた結果、ふたつのモードが生まれました。ただ、そういった着想は突然やってくるので、「どんなとき」というものではないですね。

――ポリフォニー・デジタルのコアスタッフの方はずっと変わっていないそうですが、そういった方々が長く同じシリーズのゲームを作り続けられている理由は何だと思われますか?

山内会社のカルチャーとも言える部分なのですが、コアスタッフが変わらず働けているのはひとつのファミリーだったからだと思います。『GT』の25周年は、言い換えればファミリーの数を増やしていった歴史でした。

それはポリフォニー・デジタルだけでなく、制作に協力してくださる自動車メーカー、パーツメーカー、各ブランドの方々、公式世界大会である“グランツーリスモ ワールドシリーズ”の選手たちも含めて。結果的にこの25年で巨大なファミリーを形成できたと思います。

――25年のなかで印象深かった出来事、あるいはターニングポイントはありますか?

山内『GT』シリーズの制作は本当にたいへんで、毎回1タイトルごとに命がけで作っています。それぞれには思い出はあるものの、ターニングポイントのような形で「これだ」というものはないですね。また、僕たちの会社は未来を見据えて生きているようなところがあって、過去はどんどん忘れてしまうので(笑)。

――『GT』を制作し続けた25年の中で大きく変わったことは?

山内同じチーム、同じ会社で制作を続けていながらも、その作り方は毎回変わります。ビデオゲームはハードウェアの進化に合わせて進化していくもので、そこが映画制作などとは違うところですね。

画面に表示される情報だけでも25年間で3桁とか4桁の性能向上をしていますから、ワークフローや制作環境を日常的にスクラップアンドビルドしなければならないんです。それがゲーム制作のおもしろさであり、たいへんさでもあると思います。

――『GT7』はふだんゲームを遊ばないような層も遊ぶゲームですが、ゲーム初心者に対して何か特別な気配りをされていますか?

山内『GT7』自体はそれほど難易度が高いゲームにはなっていなくて、最初のエンディングを見ることはそこまで難しくないと思います。気配りといえば、音楽を1曲聴き終えるまでただ走ればいいという、“ミュージックラリー”などを用意していることでしょうか。

マニア向けではない、言ってみれば初心者向けの子どもさんでも遊べるようなモードですからね。実際にユーザーの皆さんのゲームの進捗を確認してみると、“ミュージックラリー”のコンプリート率は非常に高く、飽きずに遊んでもらえているようなので、作ってよかったなと思っています。

――プレイヤーの皆さんからの希望や要望から、吸い上げたいと思っているものなどがありましたら教えてください。

山内つねにいろいろな要望が寄せられますし、その内容はすべて確認しています。そして、そこから実現できるものを実現しています。

――質問というか要望に近いのですが、『GT』内のWTCモードで遊んでいるとやや寂しさを感じます。チームから無線で何らかの指示が出されるとか、そういった要素が実装される予定などはありますか?

山内予定はないですが、仰っていることはよくわかります。クレジットを稼いだり、クルマを集めたりという楽しみもありますが、『GT』の遊びかたが最終的にどう落ち着くかと言えば、“ドライビングをする”という状態を楽しむことになると思います。

気がついたら長時間タイムアタックをしているようなことが多々あるなか、確かに「何かを言ってほしいな」という気持ちになることはありますね。

――コース制作でとくに苦労された部分はありますか?

山内いまでこそレーザー光の反射でものや地形を読み取る“LiDARスキャナー”は、一般的になりましたが、僕たちが使い始めた時期だとそこまでポピュラーではなくて。非常に高価で大きな機械でした。

それを全世界の取材場所に分解して持ち運び、また現地で組み立てるという工程がとにかく大変でした。天候との戦いもありますし、体力勝負ですし、実際に危険なところにも行くので、取材はある意味で冒険に出るようでした。

――オリジナルコースを作る際にはどのような点に注意して作られているのでしょう?

山内オリジナルコースの作りかたは、まずコース図を紙に書いてから「ここは丘になっている、ここは谷になっている」といったように地形情報を加え、実際に作って走ってみて、バンク角やコーナーのRを調整しながら詳細なレイアウトを決めていきます。やはり、実際に走らないと善し悪しがわからないので、そこは重要です。そうして、レイアウトが決まったら周囲の景観を作り込んでいく……という流れを基本にして作っています。

――今後、市街地コースの追加は考えられていますか?

山内市街地コースは非常に複雑な形をしていて、周囲にひとつとして同じものがないので、『GT7』のクオリティーで作るのはものすごく手間がかかります。具体的に言えば、労力は通常のサーキットを作る5倍くらいかかります。

コストパフォーマンスという意味で、市街地コースの優先度が落ちるところはあるのですが、未来もこれまでと同様のスタイルで作り続けるとは限りません。何らかの大きなイノベーションがあり、複雑なものももっとより簡単に作れるようになれば、一気に市街地コースが収録される、という可能性もあるかもしれませんね。

――『GT』といえばBGMの美しさも特徴のひとつですが、とくに注力した部分があれば教えてください。

山内美しさというのは主観的なものです。『GT』の収録曲に関しては、僕たちの基準で選んだ「世の中には、こんないい音楽があるよ」という音楽を入れるようにしています。

100年残るであろう名曲でも……たとえば、オープニングに使われている『蒼いノクターン(Nocturne)』でも、放っておくと忘れられてしまう。なので、定期的にゲームで使わなければならないと思っています。ある種、文化事業的な感覚ですね。

――多くの『GT』シリーズのオープニングに使われている『Moon Over The Castle』は、『GT』にとってどんな意味合いを持っていますか?

山内『Moon Over The Castle』は、『GT』シリーズのソウルだと思います。ただ……私達は30年近く毎日『GT』を作り続けているので、定番をあえて外してみたい、別の提案をしてみたくなるという気持ちになるタイミングがあって。それが『Moon Over The Castle』をオープニングに選ばなかったタイトルになっているという感じですね。

ただ、ユーザーの皆さんが「『Moon Over The Castle』が流れないと『GT』じゃない!」と感じられるのはわかっているので、なるべく多くのタイトルでアレンジしながらででも使うようにはしています。偶然の出会いもあり、安藤正容さんに楽曲をお願いできましたが、安藤さんのいちばんいい時期にお仕事をさせていただき、結果としてああいった名曲が生まれたのは幸運だったと思いますね。

――新たに追加された“フェラーリ ビジョン グランツーリスモ”について、山内さんの率直な感想を教えてください。

山内“フェラーリ ビジョン グランツ―リスモ”のチーフデザインオフィサーのフラビオ・マンツォーニさんが公開直前に小声で「これまででもっとも美しいフェラーリのクルマだ」と仰っていました。その感覚はすごくよくわかります。これまでのフェラーリの形とは違いますが、デザインの手法としてはシンプルかつクリーンに作られていて。

シド・ミード氏(1970年代以降に活躍したアメリカのデザイナー。工業・SFデザインなどを得意としていた)の影響を受けているようにも感じました。後にその話をマンツォーニさんにしたところ、やはりシド・ミードの大ファンだとおっしゃっていましたね(笑)。

個人的に“フェラーリ ビジョン グランツーリスモ”は、今後100年のクルマのデザインに影響を与える、マスターピースのひとつになるだろうと思っています。

――『GT7』の収録車種について、目標台数のようなものがあれば教えていただけないでしょうか。

山内なんとも言えないですね(笑)。『GT』シリーズはいちばん多かったときで収録車種は1000台を越えていました。ただ、そのころは外見がほとんど同じでグレードだけ違うものも存在していたので、当時の1000台といまの400台は、モデルの精度も含めてかなり価値が違うものになっていると思います。

当時はインテリアも一部のクルマのみの収録でしたしね。現状、僕たちはだいたい月5台くらい、年間で60台くらいを追加するペースで開発を進めていますが、それはそう悪いペースだと思っていません。

そして、クルマのモデルはもちろん、内装、それぞれの物理特性、エンジンサウンドも含め、作り込みはいまのPS5をもってしても明らかにオーバースペックなものです。ですから、今後もう一度作り直す必要はないと思いますし、これは文化的な遺産になると思います。そして、車種についてもじょじょにカバーされていくでしょう。

――現在、“グランツーリスモ・ソフィー”(以下“GTソフィー”)という世界最高峰のドライバーを相手にできるAI技術を開発するという取り組みも行われていますが、その技術を仮にゲーム内にフィードバックしようとした場合、どのようものになる可能性があるのか教えていただけないでしょうか。

山内公開予定のないお話はできないので、現在の“GTソフィー”がどういったものなのかをご説明します。

ルールをベースに作られたゲームのAIはできることに限界があります。なぜなら、「こういう状況になったらこうしなさい」というプログラムを延々と書いていくことしかできず、その状況から外れると対応できません。ですがAIを使えば、特定状況下の対応が無限に生成され、プレイヤーのクルマに対して臨機応変に自然な反応ができるのです。

また、速さも変えられますから、いろいろなレベルのプレイヤーにフィットするのではないかと思っています。念のため補足しておくと、“GTソフィー”は人間と走りながら学習していくわけではなく、“GTソフィー”どうしで戦って学習していくAIで、何を学習するかは人間の手による設計に依存します。

どう振る舞うと楽しいと感じるAIになるのか、どう振る舞うとフェアだと感じるAIになるのかは、その設計次第ですね。

――eモータースポーツへの取り組みも活発な『GT』シリーズですが、スポーツとなるとどうしても若い子が活躍するような状況になりがちです。とはいえ年配の方にも『GT』のファンは多いと思うのですが、そういった方々に向けた大会などを実施する予定はありますか?

山内たとえば、12月18日には朝日新聞社主催で“GT College League 2022”という全国の大学の自動車部対抗戦を行います。

公式世界大会である“グランツーリスモ ワールドシリーズ”は数100万人以上のプレイヤーから選ばれた12人の選手が戦うレースなのでひりひりする緊張感の中、大会が行われますが、“GT College League”はもっとほのぼのとしたレースです。

労力的に僕たちは“グランツーリスモ ワールドシリーズ”を年間開催・運営するだけで手いっぱいなのですが、“GT College League”のようにレースイベントを企画してくださる方がいらっしゃるなら、ご協力できることがありますし、シニア向けのレースが実施されることもあると思います。

実際に、全国の自治体から『GT』で大会をやってみたいですとか、地域の老人会の方々から「若者がやっているeスポーツを自分たちでもやってみたい」とお問い合わせを受け、ソフトの使用を許諾差し上げる事も数多くやっています。『GT7』は現在、国体文化プログラムで“全国都道府県対抗eスポーツ選手権”も実施していますが、個人的にはそこに“シニアの部”があっても楽しそうだなと思っています。

――海外メディアから『GT』をPC版で開発しているという記事がありましたが、それは事実なのでしょうか?

山内実際にはそんな回答をしていないので、事実ではないです。「開発者としては、すべての可能性が(つねに頭の中に)ある」という話だったので、お話できることは何もありません。具体的に何もないですから。

――会社として、あるいは山内さんの未来の展望について語れるものはありますでしょうか。

山内僕自身は未来を見て生きるタイプの人間なので、将来的にやりたいことはたくさんあるのですが、『GT7』が出てまだそんなに時間が経っていないので、この場で未来のお話をするのは少し早いかなと(笑)。

おそらく、自動車業界、ゲーム業界に限らずですが現代は100年ぶりくらいの大きな社会変革がやってくると思っているので、いまは社会がどう変化していくのか、そしてそこに『GT』がどのような形で関わっていくのかという部分にとても興味を持っています。

PS5『グランツーリスモ7』の購入はこちら(Amazon.co.jp) PS4『グランツーリスモ7』の購入はこちら(Amazon.co.jp)