2022年8月24日(水)、Gamescom 2022で公開された新作オープンワールド・アクションアドベンチャーRPG『Where Winds Meet』(中文原題は『燕云十六声』)。オープンワールドと古代物語に力を入れているという中国のゲーム開発スタジオ“Everstone Studio”による、建築などのサンドボックス要素をも含むという意欲作だ。

発表時にはプレスリリースでその世界観と概要が伝えられ、同時にトレーラーも公開された。

『Where Winds Meet』トレーラー。中国・十国時代末期を舞台にしたオープンワールド・アクションアドベンチャーRPG

古代中国の詩を歌詞としたBGMとともに流れる美麗な映像には、あまりに気になる点が多い。そもそも、本作の舞台となるのは中国史における“五代十国時代”の末期とのことだが、世界史的にはあまり注目されない時代をあえて舞台に選んだのはなぜなのだろう。

今回はトレーラー映像のなかで気になった点から質問を作成し、本作『Where Winds Meet』がどのようなゲームなのかを開発チームのおふたりに訊いてみた。まだまだ謎のヴェールに包まれている本作について、映像から内容が気になったという人にはぜひご一読いただきたい。

Amber氏

Everstone Studio リード プロデューサー(文中はAmber)

Beralt LYU氏

Everstone Studio プロダクト マネージャー(文中はBeralt)

武侠×オープンワールドの融合を、激動の時代に描く

――まずは本作『Where Winds Meet』の、制作コンセプトからお聞かせいただけますか。

Amber本作の制作にあたって、我々には大きくふたつの考えかたがありました。ひとつめは中国の開発者として“東洋武侠”のゲームを作りたいという点、ふたつめはオープンワールドのRPGを作りたいという点です。

このふたつが本作のコアコンセプトであり、これらを組み合わせることで、オープンワールドで東洋の武侠、武学をどう表現するかを考えながらゲーム内のスキルなどをデザインしています。これらの武侠の要素が、オープンワールドでの冒険や問題解決の手段になるわけです。

Beraltこの点については何度も挑戦を重ねていまして、トレーラー映像にもあるように、プレイヤーは独特なスキルで壁をよじ登ったり、“点穴(てんけつ)”(※)や“太極(たいきょく)”(※)といったスキルを駆使していきます。このような武侠のスキルが、ゲーム内では非常に重要な要素になります。

我々の考えかたとしては、単に武侠というバックグラウンドとオープンワールドの構造を並べるだけではなく、どちらが取り除かれてもゲームが成り立たないような、融合されたものになることを目指しています。

※点穴: 武侠小説における技のひとつ。人体の各所にあるエネルギーの流れ“経絡(けいらく)”の重要なスポットである“経穴(けいけつ)”に衝撃を与えることで、エネルギーの流れを断って動きを封じたりと、人体を操作する術。

※太極: 陰と陽の二元から宇宙の万物が成り立つという、道教や儒教にも取り入れられた古代中国の概念。この思想を取り入れた武術“太極拳”は不老長寿の仙人が開祖とも言われており、武侠作品においては流れるような神秘的な動きで攻防を行なう武術として扱われる。

――オープンワールドということで、世界の広さが気になるところです。どれくらいの広さになる予定でしょうか。

Amber舞台の広さは25平方キロメートルほどとなりますが、そこに立体的な構造も入ってきます。地上だけでなく地下もありまして、地下には隠されたエリアも存在します。

――本作の舞台は十国時代末期ということですが、この時代を選んだのはなぜでしょうか。ゲームファンには三国志時代などは中国の歴史の中でもなじみ深いのに対し、十国時代はあまり知らない人も多いと思うのですが。

Amberおっしゃる通り、三国時代やその他の時代はゲームファンの皆さんになじみ深いですが、それだけにさまざまなゲームで描かれています。我々としては、本作では違った要素を取り扱い、ユニークな作品にしたいと考えました。

そこでなぜ五代十国時代を選んだかというと、この時代は三国時代よりもさらに乱世で、十の勢力が短いあいだに生まれ、争い、滅んだ時代でした。短い期間でさまざまな変化があり、それと同時に可能性にも満ちた時代だったわけです。

Amberその十国時代のあとには、“宋”(北宋)の時代が来ます。この時代は中国の歴史上でも、文化的なピークを迎えた時代でした。今作では、乱世とさまざまな伝説的要素を経て非常に繁栄する時代へ、ボトムからピークへとどのように変わっていった時代であったのかを、皆さんにお見せできればと考えています。

――すると十国時代に実在した人物や史実も、本作のストーリーに関わってくるのでしょうか。

Amberもちろん、十国時代の歴史上の人物もゲームの舞台に登場します。その一部はこの時代に大きな影響力を持っていた人物で、主人公が登場する時期にはすでに亡くなっている人物もいるのですが、その理念に従いたいという人々がまだたくさんいるといったような形でゲーム内に登場させたいと思っています。

――主人公は放浪の剣士ということですが、どういった生い立ちの人物になるのでしょうか。

Amber主人公はさまざまな謎を抱えた剣士です。歴史上のとある事件をきっかけに、主人公はある村に住む謎の人物に育てられることになり、この人物が基本的な剣術を大きくなった主人公に教えました。そのあと主人公は村を出ることになり、世界中の人物と出会って剣術以外にもさまざまなスキルを習得していきます。

Beraltさきほど触れたとおりこの時代は非常に複雑で、主人公の過去とこの時代との関連性も強いものとなっています。また、主人公は最初、武学として剣術は多少把握していますが、徐々に成長してたくさんの武を学び、偉大な侠客になっていきます。ゲーム内ではその成長の過程と同時に、この時代や主人公の過去への皆さんの理解も深まっていくかと思います。

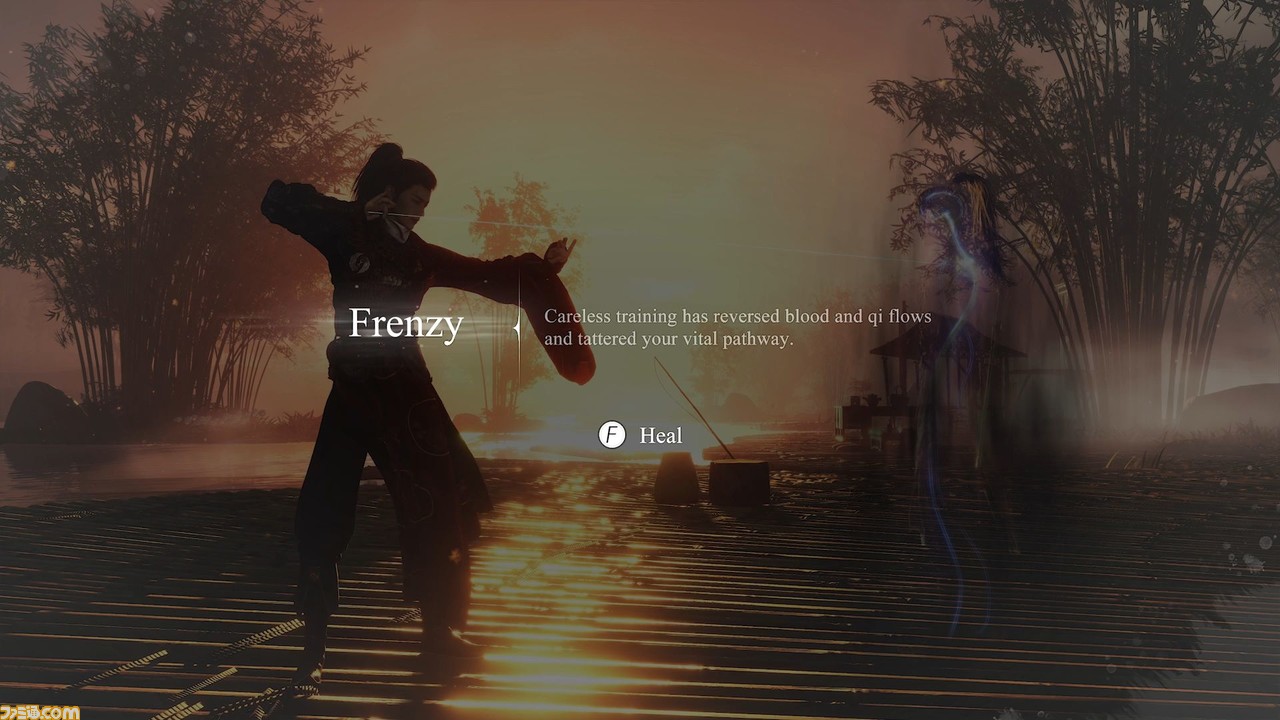

Amber場合によっては、スキルについてはランダムで入手することもあります。こうしたいろいろなスキルは本作の遊びかたとも強い関連性があるかと思いますので、ご期待ください。

――いただいた資料のイラストに赤子を抱えている人物が描かれていましたが、これもストーリーに関わるものなのでしょうか。

Amberちょっとネタバレになってしまうので詳細はお話しできませんが、鋭いご指摘ですね。そのイラストの赤子が、本作の主人公です。

Beralt赤子を抱えている人物は、主人公に大きな影響を与えることになります。こちらは今回初めて公開する設定ですね。

――本作の原題は『燕云十六声』となっていますが、こちらにはどういった意味やテーマが込められているのでしょうか。

Amber五代十国時代の舞台を“燕雲十六州”と呼ばれるではなく、五代十国時代にひとつ重要な歴史的事件が発生し、その事件は“燕雲十六州”と呼ばれています。それにつき、ゲームストーリーの時代背景を伝わる為に、そのネーミングにある“燕雲”というワードをピックアップしました。

また、“十六声”という単語はひとつの古楽律概念であります、古代中国の伝統音楽で用いられる12種類の標準的な高さの音及び当時民間に使われている4種類の高さの音といいます。『燕云十六声』はこのふたつの単語によって時代のバックグラウンドを表現しています。

Amberただし、やはり『燕云十六声』という中文だけでは世界中のプレイヤーの皆さんにとっては理解しづらいかと考えましたので、『Where Winds Meet』という英語タイトルを付けました。

十国時代は宋国の繫盛によって乱世の時代を終えたということで、たくさんの理念が異なる人物や勢力が出会い、衝突し、最終的に宋というひとつの答えに行きつくまでの様を、不可算名詞であるWindをあえて“Winds”と複数形にすることで表現しています。

――公開されたリリース資料には“開封(かいふう、かいふぉん)”といった実在の都市名も出ていましたが、そうした実在都市も登場するのでしょうか。

Amber開封のように、実在した地名がゲーム内で再現されることはほかにもあります。開封城はゲーム内では別の名前、“汴京城べんけいじょう、べんいんちぁん)”(※)で呼ばれています。こちらは現在作成中のマップで、郊外のワールドマップと同じくかなり広い面積となっています。

我々は歴史上の本当の過去、その時代に人々がどのように毎日を過ごしていたのかを再現するためにも、さまざまなコンテンツを用意しています。

※汴京:中国八大古都のひとつに数えられる、河南省の開封(かいほう、かいふぉん)の旧称のひとつ。中国史上における長い戦乱のなかで4度名前を変え、宋の首都となったときに開封という都市名に落ち着いた。“城”は城壁で囲まれた区域や市街地のことを指す。

スロー演出や多彩なスキルが、自由で痛快なゲームプレイを生む

――トレーラーでは空中からスローモーション中に弓で狙いをつけたりと、さまざまなアクションが面白そうでした。多彩な武術を使うという主人公のアクションについては、どれくらいのバリエーションがあるのでしょうか。

Beraltスローモーション演出は、ほかの武器や武術にもあります。この部分のゲームデザインにおいては、大きく3つの方向で進めました。

ひとつめはプレイヤーのコマンド入力の正確性です。タイミングよく正しいコマンドを入力すれば、スローモーションをトリガーすることができます。

ふたつめはテンポの変換です。もともとは非常に速いアクションゲームのテンポで戦っているところで、スローモーションが入ることでテンポが緩くなり、画面を楽しむ余裕も生まれてきます。

みっつめは、結果として非常に高い爽快感が生まれるという点です。即座に大ダメージが発生したりと、アクションの結果が分かりやすく伝わります。

トレーラーにもありますが、とあるボス戦のシーンがあります。ボスの攻撃に対して完璧なドッジ(回避)を決めることで、スローモーションが発生して即座に攻防の変換が起き、大ダメージを与えています。このシステムについては制作チームも非常に気に入っており、ファンの皆さんにもぜひ体験していただきたいです。

Beraltまた、本作のスキルは自由性が高く、トレーラーにもありましたようにレイヤーが素手で敵と戦ったりすることもあります。素手だけでも点穴や太極といったスキルがあり、いろいろな技で敵と戦うことができます。

プレイヤーは敵と正面から対決することも、敵の近くまでステルスで近づいてから突撃することも選べます。ほかにも太極拳で敵の力を借りて反撃するなど、プレイヤーの皆さんにはたくさんの技のなかから、好きなものを選んで体験していただければと思います。

――ボス戦などもおもしろそうですが、難度としてはどの程度を想定されていますか。いわゆる“死にゲー”のような高難度と、アクションが苦手でも楽しめるカジュアルな作りのどちら寄りでしょうか。

Beralt後者です。アクションが苦手な人でも、楽しめるゲームとなっています。本作ではさまざまな難易度オプションをデザインしており、いわゆるイージーモードのようにシナリオに集中して楽しめるものも用意しています。もちろん、いちばん難しいハーデストモードも用意しています。

また、ワールドマップ上には難易度オプションの影響を受けない強大なボスも登場します。これらはアクションを存分に楽しみたいというヘビーユーザーの皆さんが、十分に挑戦できるコンテンツを作りたいと思いデザインしました。

――なるほど、幅広い層に楽しんでもらえる難度になっていそうですね。プレイヤー層という話つながりなのですが、オンラインでの他プレイヤーとの協力や対戦といった要素の導入はお考えでしょうか。

Amberあります。シングルモードに加えて、マルチプレイヤーで対戦するようなモードもデザインしています。

――主人公が剣士以外にも医者や商人など、自由な活動が可能という発表内容も気になりました。そのなかでも、自由に建築ができるという点について詳細をうかがいたいです。

Amber建築システムについては現在開発中で、数百種類の建築パーツを作成し、オープンワールドのいろいろな場所に建物を作れるように考えています。まだ開発中なのでどのように冒険や謎解きと結びつけるかは思案中です。

Beralt建築コンテンツが苦手というプレイヤーのかたにも楽しく感じてもらえるものにするべく、今後もブラッシュアップしていきます。

――主人公はさまざまなスキルを身につけて成長していくように見受けられます。本作はRPGということで、成長システムはどのようになっているかもお聞かせください。

Beralt主人公の成長システムについては、最初に挙げたコアとなる理念に沿っています。本作は東洋武侠を題材としたゲームなので、太極や点穴などの独特なスキルを学び強化することができます。

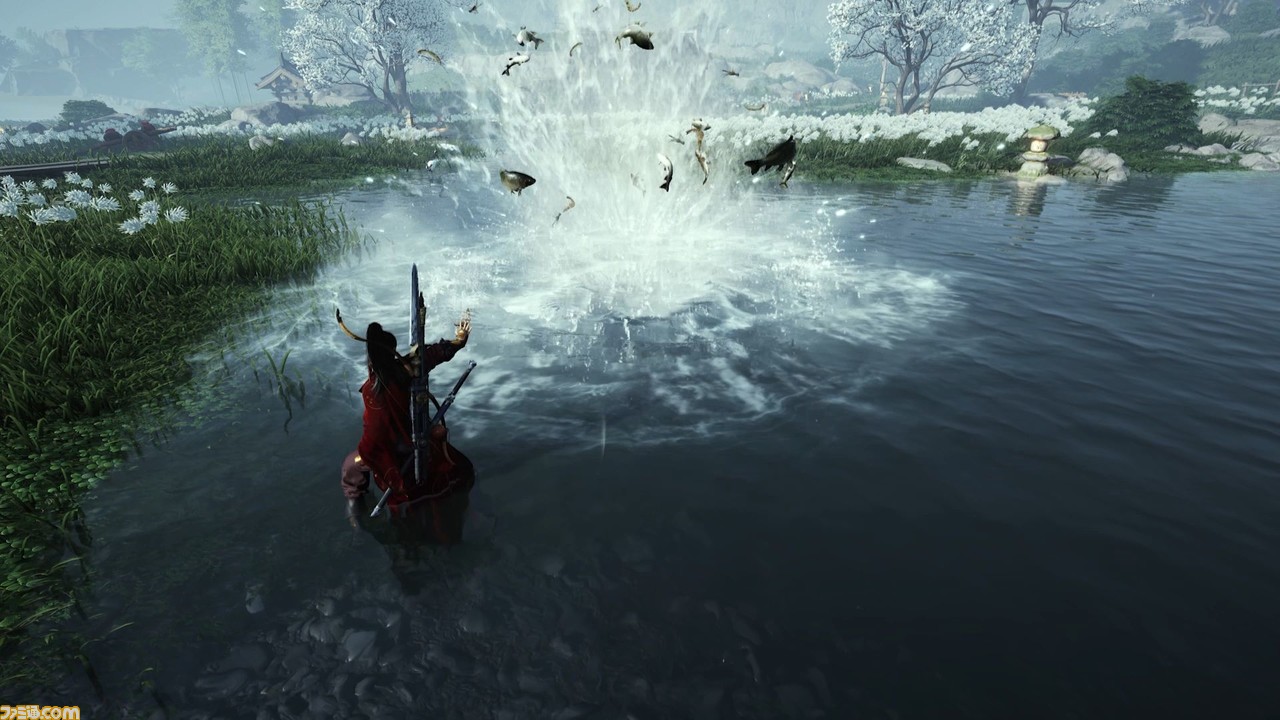

また自由度に関しても、たくさんの異なる武器の扱いや、武学、奇術の類などを学ぶことができます。トレーラーのなかにもあったように水中の魚を打ち上げたり、熊を“獅子吼(ししく)”というライオンの叫びを再現するような武学で退治することも可能になります。

Beralt実際には冒険しながら、ひとつひとつ武学を学び精進していくことになりますので、“自由度”というのが成長においても重要なキーワードになるかと思います。近接戦闘用の武学を重点的に強化したりと、プレイヤーの好きなように成長することが可能です。

Amberプレイヤーの成長の方向性についても、3つにまとめることができます。ひとつめは“横方向”の成長で、さきほどご紹介したように武術や奇術など幅広い成長を用意しています。

ふたつめは“縦方向”で、プレイヤーが強くなることで敵もまた強くなっていく場合もあり、難度が徐々に高くなることで楽しさも増していきます。

3つめは、さまざまなスキルを取得するために用意されたコンテンツについてです。たとえばプレイヤーは、ある山の中にある神秘的なスポットで武学を見つけることができたり、道場のような場所に出向いてステルスし、門下生を観察して武学を見て学んだり、“酔拳(すいけん)”を学ぶためにお酒を飲まなくてはならなくなったりします。これらも成長やゲームプレイのうえで、おもしろい要素になっているかと思います。

選択が多岐に渡る展開を生み出す。ベータテストも年内実施予定

――アクション以外にもストーリーや謎解きのような面も気になります。トレーラーでは、街の子どもから情報を聞いたりするシーンが印象的でしたが。

Beraltトレーラーの該当シーンは、“汴京城”という大都市で主人公がクエストを達成するために活動しているシーンです。主人公は子供にお金を与えて情報の一部を入手し、NPCの質屋の店主からも情報を得ます。

Beraltこれらの情報を得て、ある人物を見つけます。そこで主人公は奇術を用い、遠距離から必要なアイテムを強引に奪い取る選択をしています。これも東洋武侠の独特な要素として、表現したいと考えたもののひとつです。

また、このシーンでは衛兵が激怒してプレイヤーに攻撃してきます。そこで主人公はパルクールのように壁をよじのぼり、屋根と屋根の間を空を飛ぶかのように移動していきます。さらに衛兵に点穴を決めて動きを封じ、町からの脱出を果たしました。

Beraltこのシーンを通して我々がプレイヤーの皆さんにお伝えしたいのは、本作ではたくさんのスキルを使い、自由に組み合わせることができるという点です。そうしたいろいろな組み合わせによって、違った結果が生まれます。

たとえば、さきほどのシーンでは遠距離からアイテムを強引に奪ったことでNPCが激怒しましたが、本作ではプレイヤーの行動しだいでNPCやその所属組織からの好感度が変わっていく場合もあります。これもまた、本作で重要になるポイントです。

――なるほど、プレイの自由度が高そうですね。

Amber同じシーンに直面しても、プレイヤーが自分の好みでスキルを選び、謎解きや戦いといったプレイヤーしだいの手段で解決できるという点は、ぜひ強調させていただきたいです。

――自由度の高さがさまざまな点で伺えて、非常に楽しみになってきました。リリース時期については、いつごろを目標にされていますか。

Amber正式なリリース時期については、まだ決まっていません。ただし、今年中に小規模にプレイヤーを募集してベータテストを行ない、アドバイスとフィードバックをいただきながら開発をさらに進めていきたいと考えています。

――楽しみにさせていただきます。では最後に、読者に向けてメッセージをお願いします。

Amber本作にご注目、ご関心を寄せていただいた皆さんに感謝を申し上げます。世界中のプレイヤーに注目していただけることは開発の原動力にもなりますので、ファンの皆さんに好きになっていただけるようなゲームを作りたいと考えています。この目標に向けて今後も頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。

※記事内の画面写真は、すべてトレーラー画像からキャプチャーしたものです。実際のゲーム画面とは異なる可能性があります。