2022年9月15日(木)~2022年9月18日(日)に開催された“東京ゲームショウ2022”(TGS2022)。その3日目となる9月17日、スクウェア・エニックスの配信“SQUARE ENIX TGS2022”にて、『The DioField Chronicle』(ディオフィールド クロニクル)発売直前スペシャルが配信された。

配信番組では、ヘーザリア・シェイファムのキャラクターボイスを担当した山田美鈴さんをMCに、アンドリアズ・ロンダ―ソン役を演じた岡本信彦さん、本作のプロデューサーを務めたスクウェア・エニックスの平田重之氏、ディレクターを務めた熊谷崇宏氏をゲストに迎え、実機プレイも交えて本作の魅力を語ってくれた。

『ディオフィールド クロニクル』のポイントだけでなく、声を演じたからこそ話せる登場人物の個性、プロデューサーみずからが伝授する“リアルタイムタクティカルバトル”のコツなど、番組で公開されたさまざまな情報をお伝えしよう。

※画像は配信動画をキャプチャーしたものです。

『ディオフィールド クロニクル』はNintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けに2022年9月22日発売予定(Steam版は9月23日配信予定)となっている、スクウェア・エニックスが贈る完全新作のSRPGだ。

『ディオフィールド クロニクル』ロンチトレーラー

『ディオフィールド クロニクル』3つのポイント

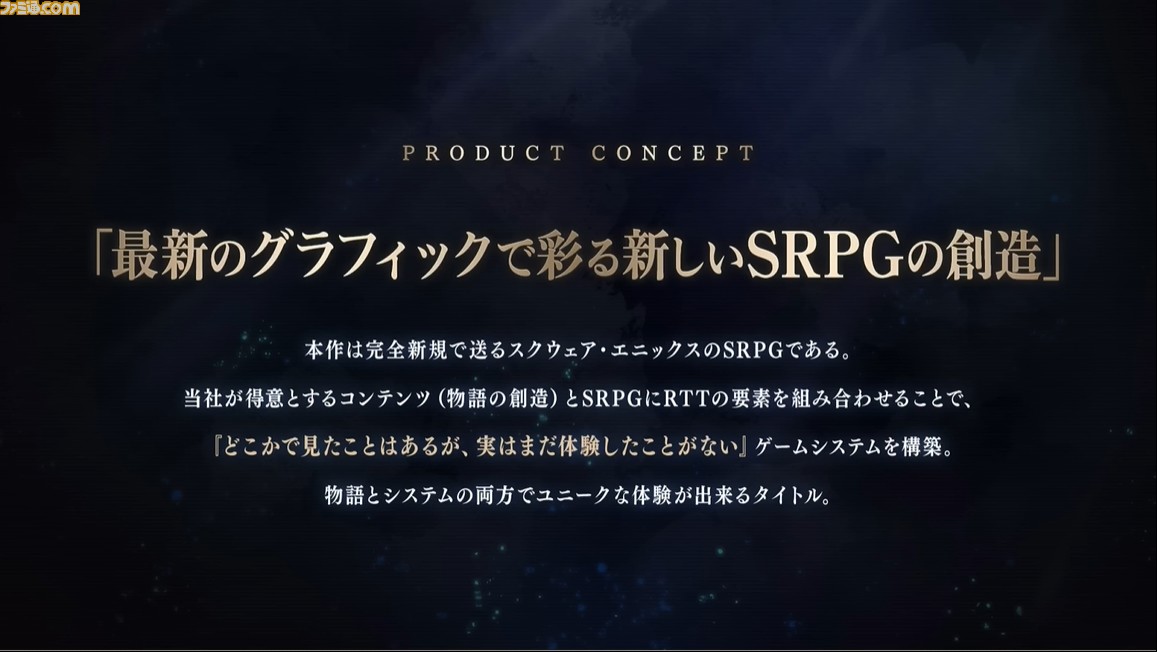

平田氏いわく、本作のコンセプトは“新しいSRPGを作る”というもの。“S”にはシミュレーションやストラテジーといった意味があるが、『ディオフィールド クロニクル』は「皆さんが思い浮かべるものとは少し違う、どこかで見たことはあるけれど体験したことがない」ゲームにしたかったとのこと。

本作のポイントは3つ。

ひとつはファンタジーと中世・現代を融合して独自の世界観をゼロから構築した、完全新作のシミュレーションRPGであること。

そして、戦況を判断し、クラス(兵科)や武器が持つ特性を活かしながら戦う“リアルタイムタクティカルバトル”がもたらす新しい体感。

3つめは、リアルだけどジオラマティックに表現された戦場だ。この表現には熊谷氏もかなりこだわったそうで、台座の金具から側面から見える地層だけでなく、ディオフィールド島の歴史や地方ごとに異なる特色が伝わるように戦場は構築されている。

美しさと視認性を両立するために縮尺や建物と人物のバランスにも気を使っていて、バトルに入る前に表示される戦場の盤面紹介シーンを見るだけで「グッとくる」ほど、熊谷氏は力を入れて開発したそうだ。

登場人物の個性を深めるキャラクターボイス

本作を構成する要素で見逃してはいけないのが、個性溢れる登場人物たちが織り成すドラマだ。

物語の中心となる登場人物として紹介されたのは、傭兵団“ブルーフォックス”の4人の長であるアンドリアズ・ロンダ―ソン(声:岡本信彦)、フレドレット・レスター(声:諏訪部順一)、イスカリオン・コルチェスター(声:福山潤)、ワルターキン・レディッチ(声:水瀬いのり)。

その中でも岡本さんが演じたアンドリアズは、ブルーフォックスをけん引する重要なキャラクターだ。そのため、状況を説明する機会も多く、セリフも非常に多かったそう。セリフは長くても台本で2行くらいのものが基本だそうだが、アンドリアズの場合は4行にもなるセリフもあったという。

4人の長どうしの人間関係は絶妙なバランスで成り立っており、とくにワルターキンとのやり取りはとても楽しかったそうだ。

軍紀ものという濃密で重厚なストーリーにも注目しており、「やけにリアルだな」と感じたという岡本さんに平田氏は「ストーリーは完全オリジナルだけど、現実の世界史や日本史にインスピレーションを受けている部分もある。そこがリアリティーを感じたことにつながっているのかもしれない」と答えた。

また、じつは数年前からボイスの収録は始まっていて、開発途中でキャラクターの関係性が変わったため、ボイスを録り直したこともあったそうだ。開発後半では岡本さんの演技に合わせてゲームを調整したこともあり、岡本さんも「熱い思いを持って全力で収録に臨んだ」とのこと。

山田さんがボイスを演じたヘーザリアがゲームに登場するのは少し先で、ネタバレになってしまうためこのタイミングで詳細を語ることは難しいが、ヘーザリアは生まれてすぐに権力闘争に巻き込まれて幽閉された不遇の王女。そのため山田さんは、13歳という年齢ながらあまり感情の起伏がないキャラクターを表現するために、落ち着いた演技で挑んだと語った。

しかし、本作のキービジュアルに描かれていることからわかるように、ヘーザリアも物語に大きく関わってくる人物であり、プレイアブルキャラクターとして活躍してくれるそうだ(平田氏いわく「強いです」とのこと)。

山田さんは、登場人物それぞれが持っている自分の“正義”がぶつかり合う物語に注目していて、体験版をプレイして映画のようなグラフィックにも惹かれたそう。

なお、岡本さんと山田さんも含めたボイスキャストのインタビューがスクウェア・エニックスの公式YouTubeチャンネルで配信中だ。キャラクターの魅力はもちろん、本作で描かれる人間ドラマのおもしろさががより深まる内容となっているので、合わせてチェックしてほしい。

キャストインタビュー Part1 岡本信彦(アンドリアズ役)、前田佳織里(アイゼレア役)

キャストインタビュー Part2 福山潤(イスカリオン役)、伊藤美来(ロレイン役)

キャストインタビュー Part3 諏訪部順一(フレドレット役)、山田美鈴(ヘーザリア役)

戦場に降り立つ前に準備を整える!

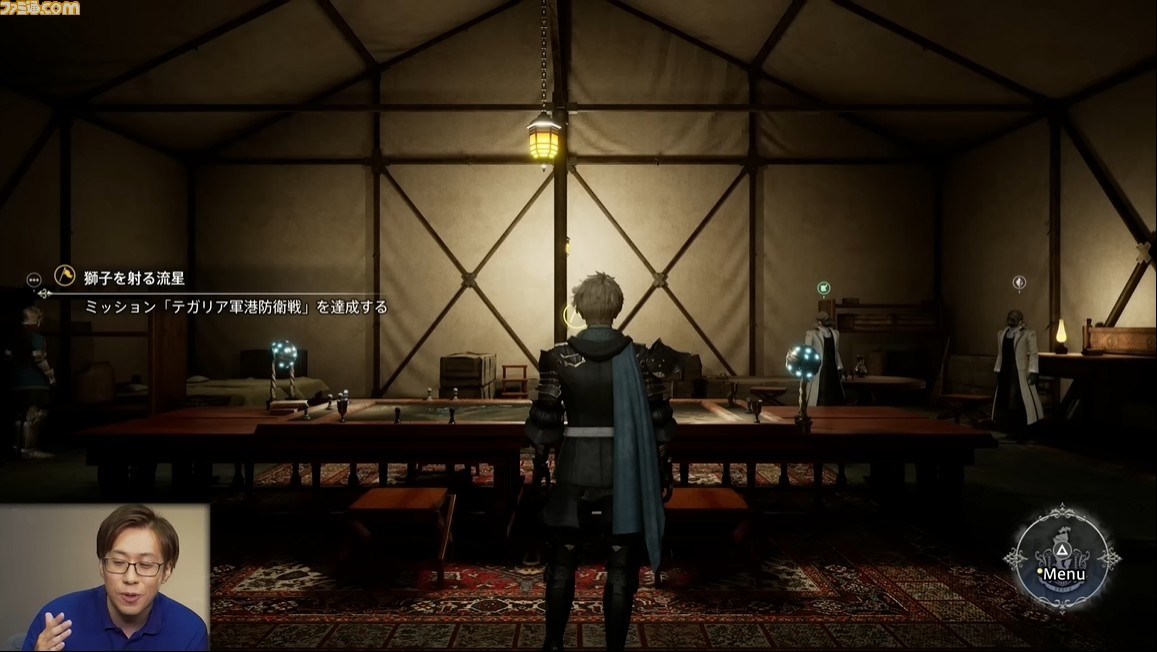

つづいては、実機プレイで本作の“リアルタイムタクティカルバトル”を解説するコーナーに。現在配信中の体験版は1章までプレイできるのだが、ここでは2章まで進んだセーブデータを使用して、戦闘の基本が説明された。

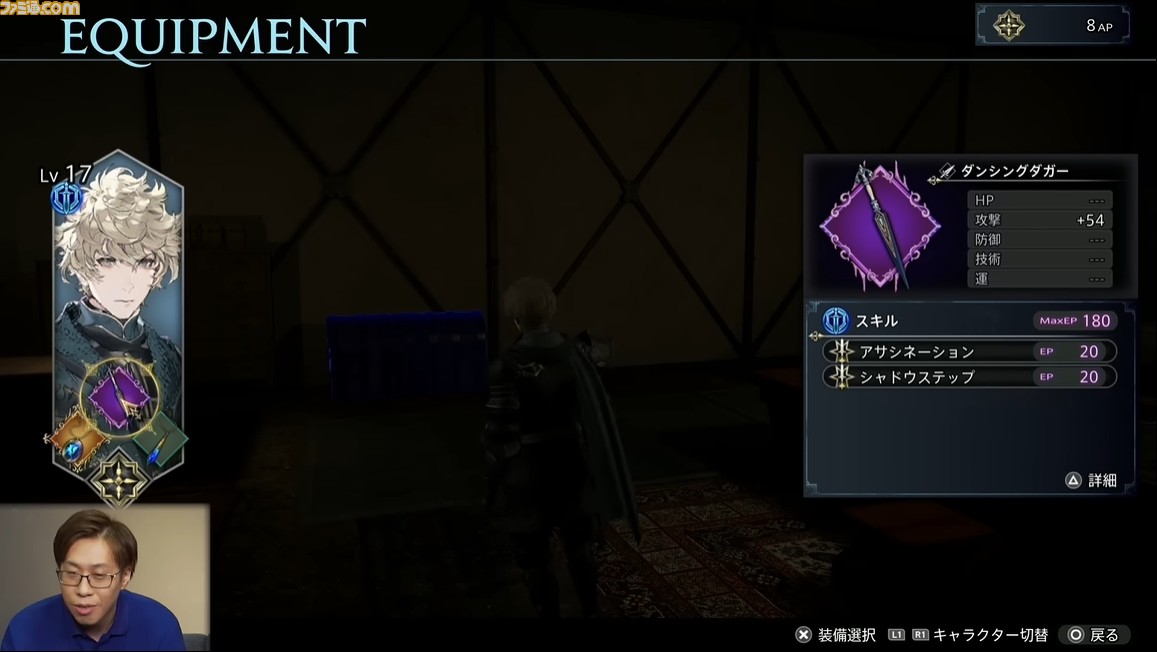

装備

本作には歩兵、騎兵、狙撃兵、魔術兵の4つの兵科があり、アンドリアズは歩兵、フレドレットは騎兵、イスカリオンは狙撃兵、ワルターキンは魔術兵といったように、キャラクターはいずれかの兵科に属している。

兵科や武器によってさまざまなスキルが用意されており、組み合わせでいろいろな戦術を選択できるようになる。

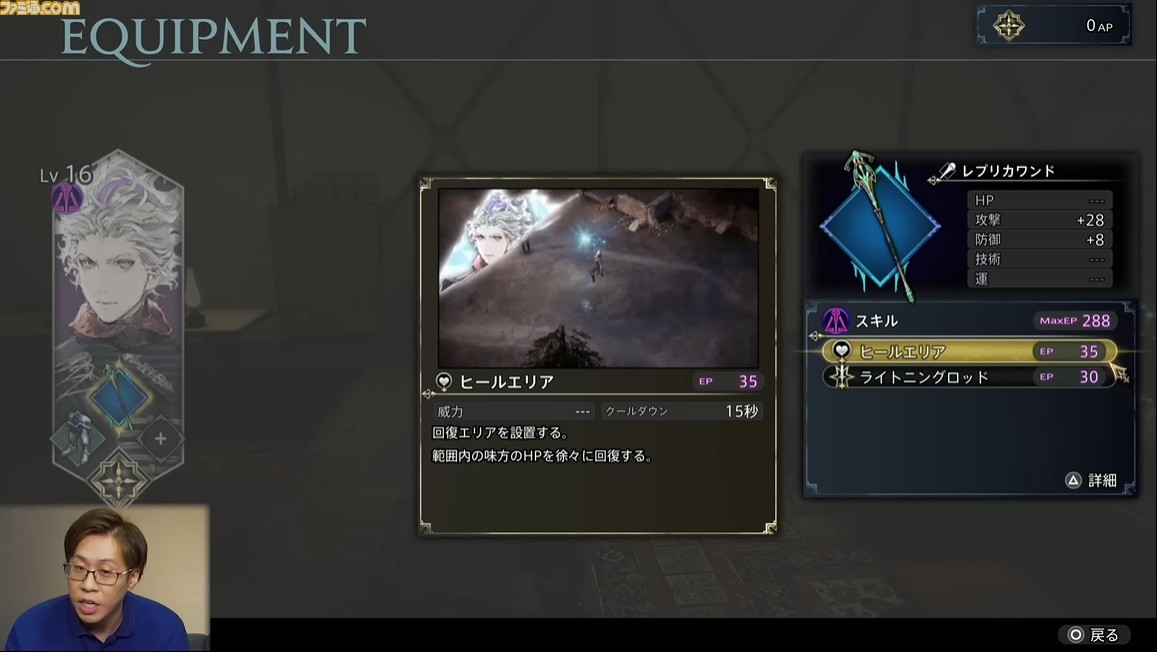

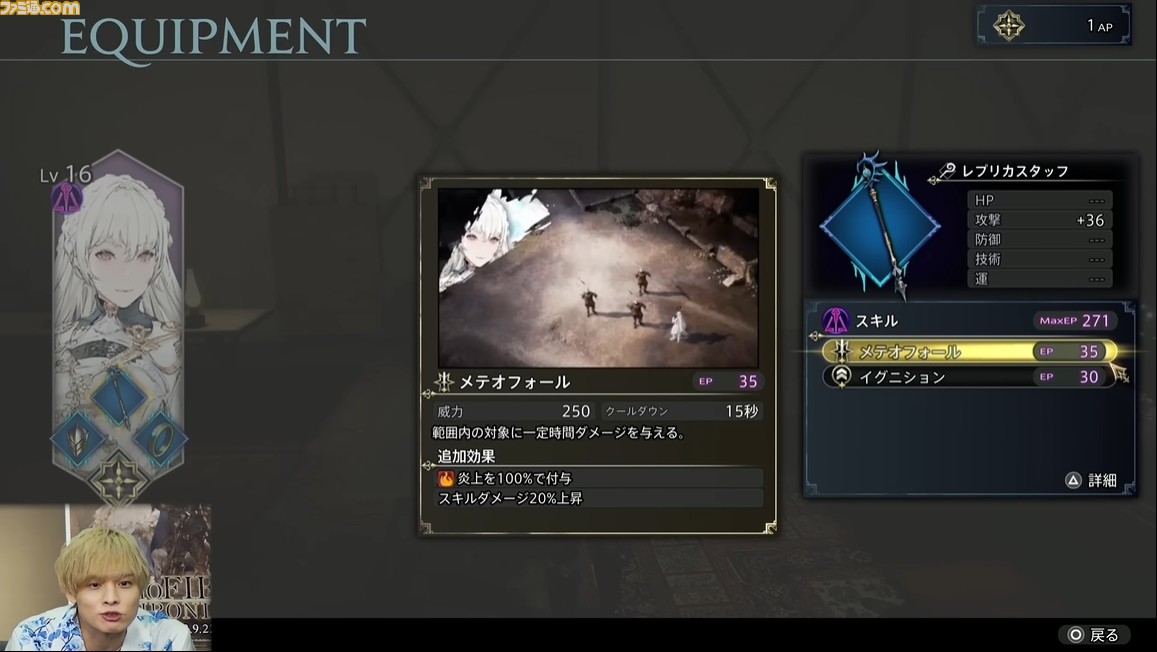

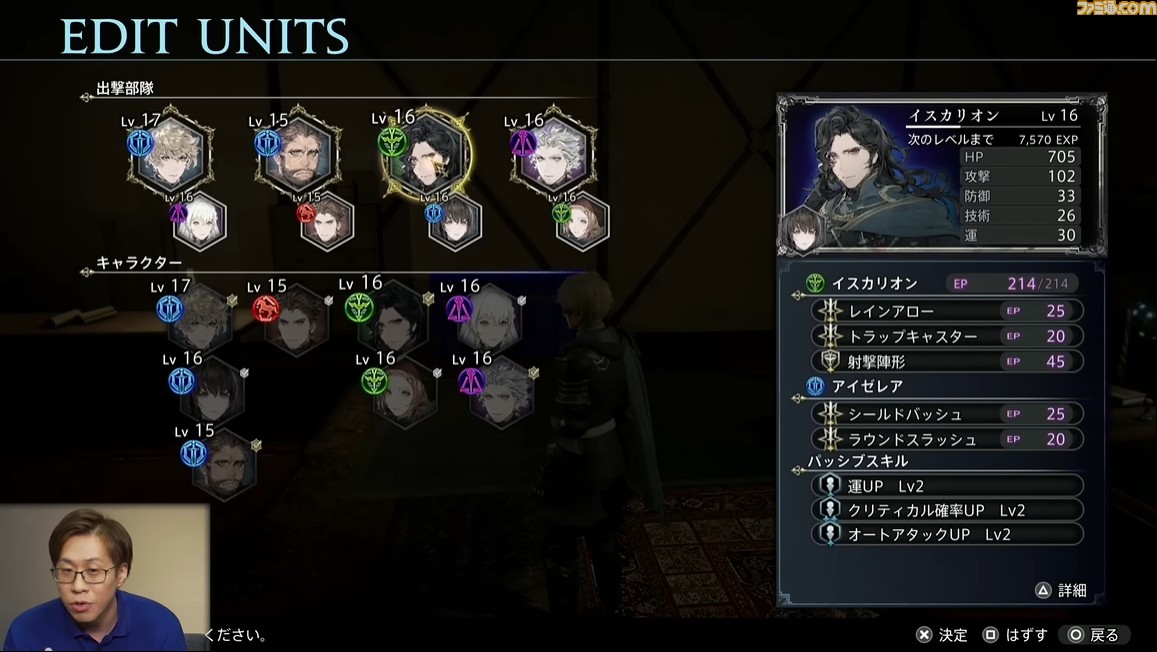

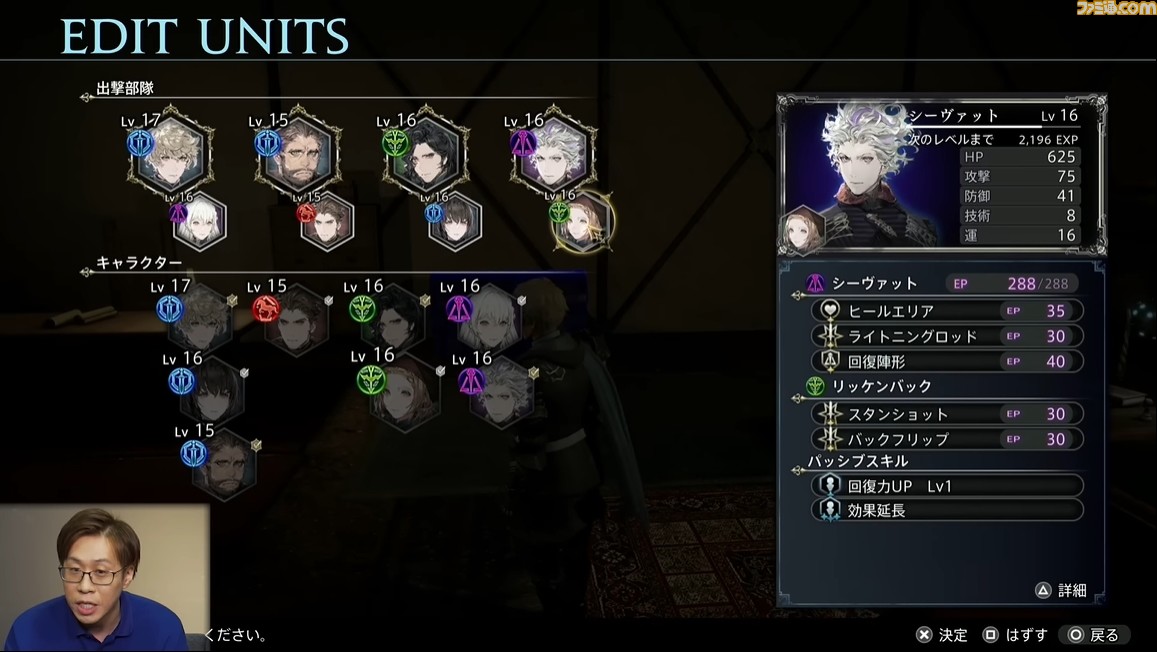

武器に紐づいたスキルも勝敗を分けるポイントのひとつ。同じ魔術兵でも、シーヴァットが装備できるワンドは“ヒールエリア”のような回復に特化したスキルを持っており、ワルターキンが装備できるスタッフは“メテオフォール”のような攻撃特化型のスキルを発動できる。

同じ兵科でも武器ひとつで取れる戦術が変わるので、戦況に合った武器を装備することも重要となる。また、ミッションクリアーの報酬などで獲得できる素材を使用して新たな武器を開発することで、より強力な武器を購入できるようになる。

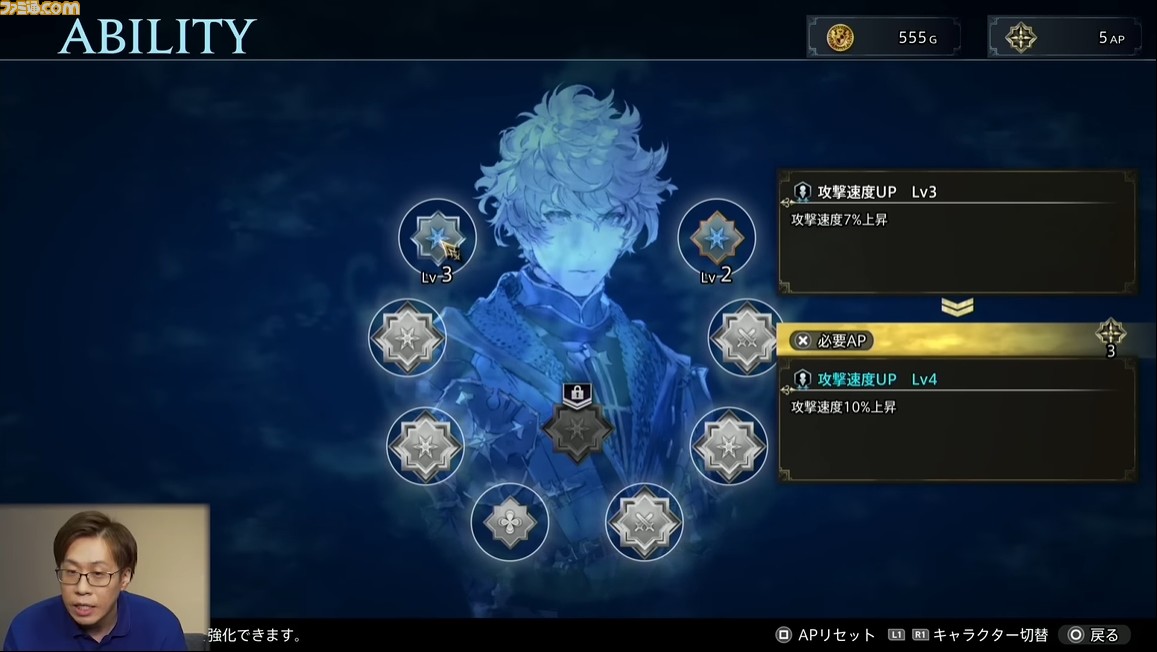

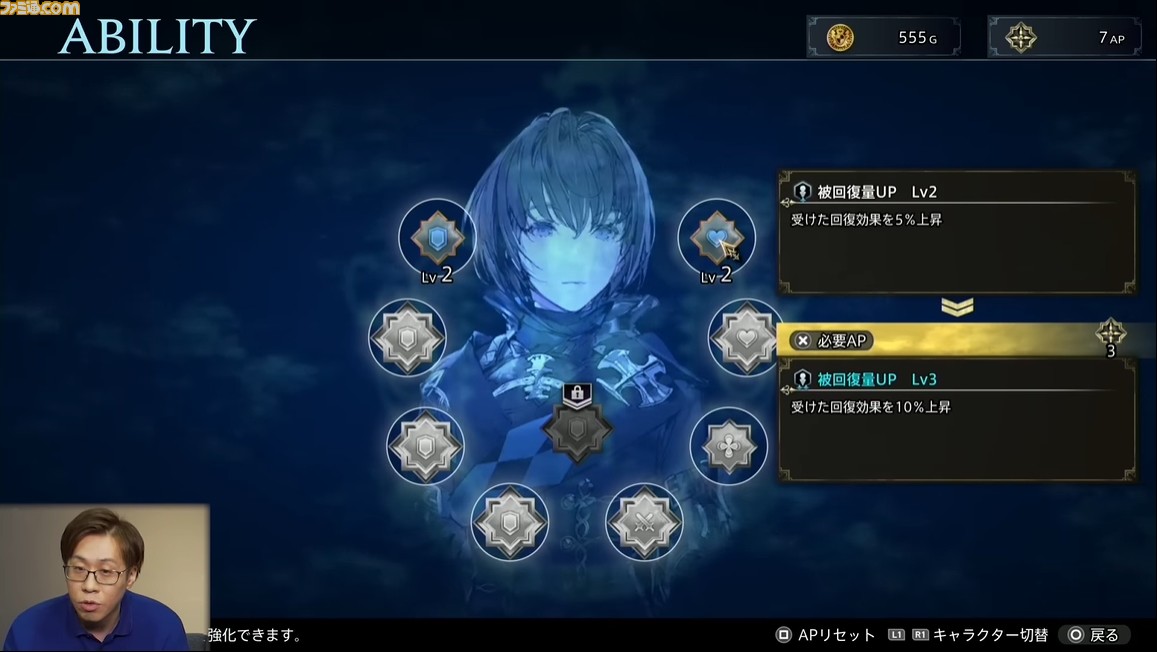

また、レベルアップでもらえるAP(アビリティポイント)を消費することで、キャラクターそれぞれに設定されたアビリティを習得できる。たとえば、攻撃力が高いアンドリアズの攻撃速度をアップすれば、アタッカーとしての役割をより果たせるようになる。

アイゼレアをタンク役にするなら、被回復量をアップすれば前衛として活躍する時間が長くなるというわけだ。

本邦初公開となるリッケンバックの兵科は狙撃兵で、弓を使うキャラクター。彼女が持つ“アイテム上手”は、彼女しか使えないアビリティだそう。キャラクター固有のものも含めて、仲間が習得するアビリティの優先度を考えることも攻略のカギとなりそうだ。

部隊編成

仲間の準備が整ったら、つぎは部隊編成だ。部隊はリーダー4名と副官4名の最大8名で構成される。

リーダーは、副官のキャラクターが持つ武器スキルを使えるようになるのがポイント(陣形など兵科に紐づくスキルは使用できない)。この組み合わせで戦術は大きく変わる。ちなみに平田氏はなるべく違う兵科のキャラクターを組ませることをオススメしていた。その理由は、性質の異なるスキルを使えるようにしておけば、さまざまな状況に対処できるようになるからだそうだ。

“騎士団との演習”に挑戦!

部隊編成の基礎を理解できたところで、岡本さんが“騎士団との演習”に挑戦することに。

“騎士団との演習”は体験版でもプレイできるミッション。2章で仲間になるキャラクターも含めた布陣で挑むことになるのだが、体験版を遊んだプレイヤーからは比較的難しいと評判だったそう。

ちなみに、一度クリアーしたミッションは後から何度でもやり直せるので。経験値やお金を稼ぎたいときや取り損ねた報酬を獲得したいとき、自分の組んだユニットの能力を確かめたいときは活用しよう。

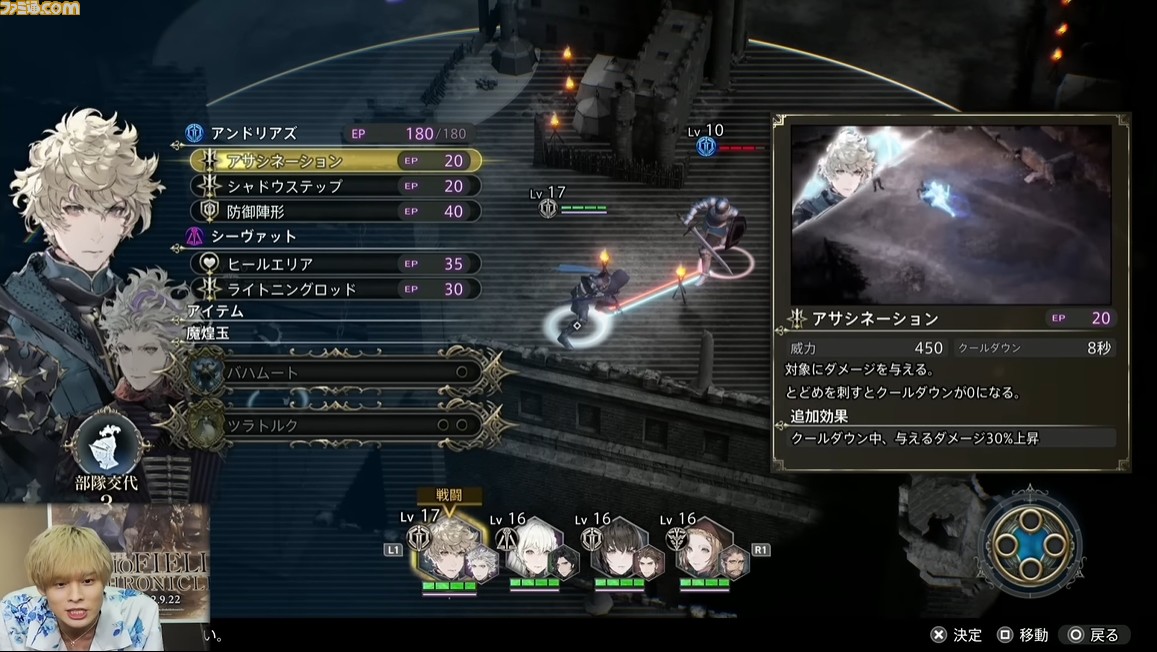

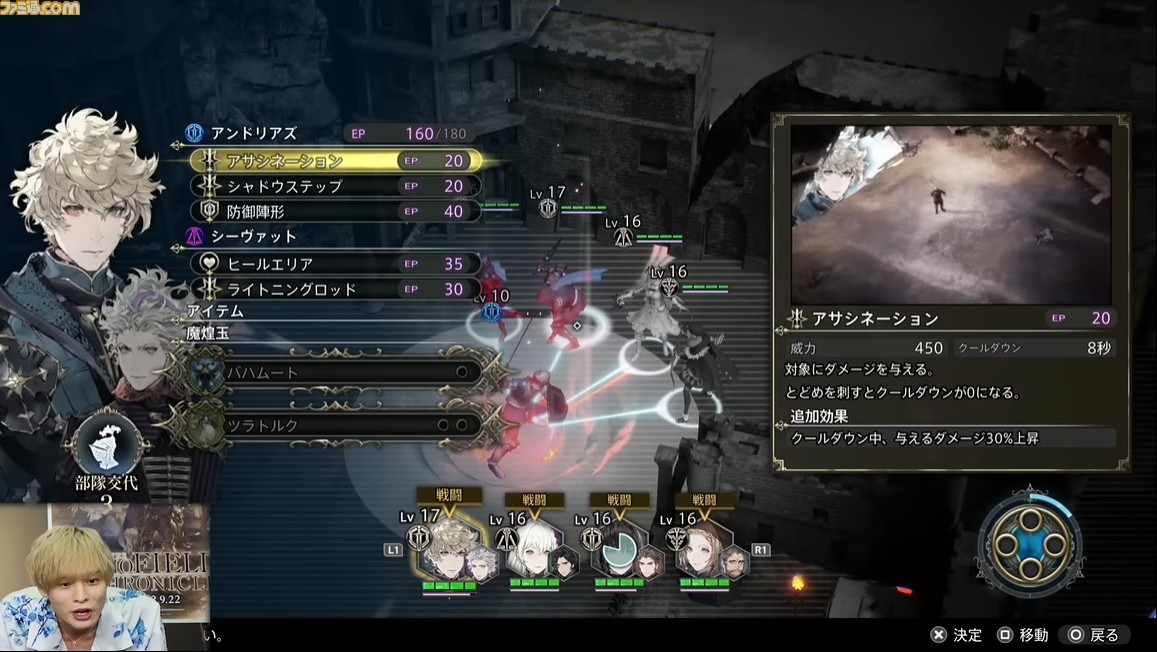

布陣を決めて出陣した岡本さん。いきなりアンドリアズを先行させて、アサシネーションで敵兵を倒す。

つぎの標的となる敵兵の背後を取るようにアンドリアズを移動させつつ、ほかの仲間は正面から向かって敵の注意を惹きつける。ここでアイゼレアのシールドバッシュで敵兵をスタンさせたのだが、仲間が移動しているうちにスタン状態から回復した敵兵が、スキルを使おうと準備をし始めた。

味方が敵兵のスキルの効果範囲に入ってしまい、なかなかのピンチに……。岡本さんは何かしらの対処が迫られることになったのだが、リアルタイムとはいえスキルなどの選んでいるあいだはゲーム内の時間が止まるので、あわてて行動を決める必要はないのはうれしい配慮だ。

そこで岡本さんが選んだのは、アンドリアズのスキルであるシャドウステップで大ダメージを狙う方法。このシャドウステップは体験版には登場していないスキルで、瞬間的に敵の背後に移動してバックアタックするもの。乱戦向きではないが、各個撃破したいときには無類の強さを発揮するそうだ。

つづいて向かった先にはふたりの敵兵が近い距離に並んでいるので、ワルターキンのメテオフォールで同時にダメージを与える戦術に。

一定時間続くダメージを受けているあいだにユニットを移動させ、リッケンバックのバックフリップで敵の行動をキャンセル。

背後にいた敵がスキルを発動しようとしていたので、アイゼレアのシールドバッシュでスタンさせることに成功。

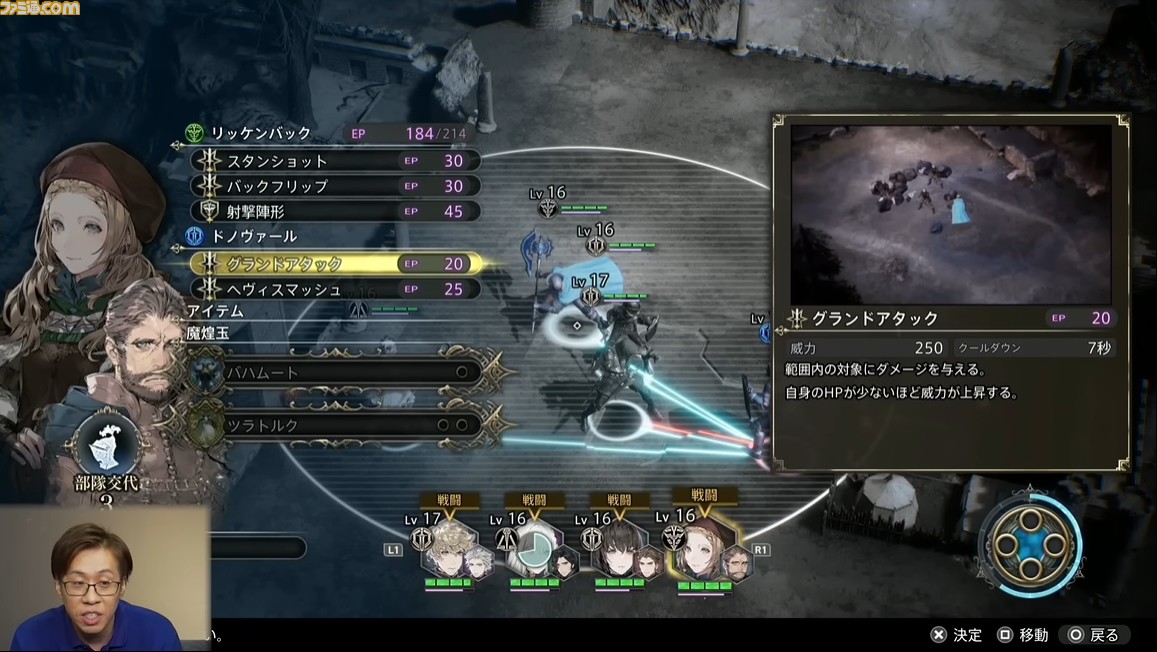

体験版でも愛用した人が多いであろうイスカリオンのレインアロー(範囲内の対象にダメージを与えつつ遅延を付与)でダメージを与えつつ、こちらも本邦初公開キャラクターである斧使いのドノヴァ―ルを投入。ヘヴィスマッシュやグランドアタックといった斧が持つスキルは、自身のHPが少ないほど威力がアップするというユニークなものに。

プレイではドノヴァ―ルのHPが減っていないのでそこまでの威力を発揮していないが、使いかたと発動タイミングによっては強烈な一撃を与えられそうだ。

戦況は進み、今度は敵が2方向から進軍して挟撃を狙ってくる盤面に。そこで平田氏がオススメしたスキルが、ワルターキンのイグニッション。設置された効果範囲内に入った味方に加速が付与され、なんと倍速で攻撃できるようになるのだ。

ダメージを蓄積させながらなおも食い下がる敵に、アイゼレアのラウンドスラッシュやワルターキンのメテオフォールといった範囲攻撃をくり出し、アンドリアズのシャドウステップで撃破。

最後はアンドリアズと敵兵の一騎打ちとなり(1対1で戦う状況になることはあまりないそう)、平田氏がセーブデータを用意する際にアンドリアズを強くしていたおかげもあって無事に撃破! ミッションクリアーとなった。

今回の実機プレイでは騎兵であるフレドレットがあまり活躍できなかったが、騎兵のスキル“突撃陣形”を使って敵をノックバックさせて、別のユニットの攻撃範囲に押し込んでダメージを狙うといった戦術も楽しめるとのこと。

紹介してきたスキルはほんの一部で、プレイを重ねて操作に慣れてきたことでプレイヤーが思いついた戦術を、なるべく実現できるように多彩なスキルを用意しているそうなので、製品版でそのバリエーションを確認しよう。

『コレクターズエディション』はボードゲームを同梱

通常版と同時発売される『デジタルデラックスエディション』は、ゲーム本編(ダウンロード版)と合わせてデジタルアートブックと、『ゲーム・オブ・スローンズ』の音楽も手掛けたラミン・ジャヴァディ氏とブランドン・キャンベル氏によるオリジナルサウンドトラックがセットになっている。

また、Nintendo Switch/PS5/PS4版の『コレクターズエディション』に同梱される、ゲームをモチーフにしたボードゲームの実物も公開された。熊谷氏いわく、ボードゲーム好きが開発陣に多かったことで生まれたアイデアだそうだが、納期がゲームと同じタイミングになったため、2本のゲームを同時に作るような事態になったそうだ。

しかし、その完成度は高く、上国料勇氏が描いたコンセプトアートを使用したボックスもすばらしいものになっており、説明書もかなり丁寧に作ったので、実際に手に取って見てほしいと力説していた。

ユーザーに向けたメッセージとして熊谷氏は「グラフィックには意味があり、ゲーム中で語られていること以外にも緻密な設定がある。想像しながら楽しんでほしい」とコメント。平田氏は「いままでの“SRPG”を、本作でさらに新しくユニークなものにできたので、いろいろな方々に遊んでほしい」と語った。

製品版の発売日まであとわずかとなってきたが、今回紹介したゲームの要素は配信中の無料体験版でも体験できる。データは製品版に引き継げるので、気になった人は気軽にプレイして、新しいシミュレーションRPGがどのようなものなのか、実際に試してみよう。