2022年8月23日から25日にかけての3日間にわたって開催された日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンス“CEDEC2022”。本稿では、初日の8月23日に行われたセッション“ボードゲームのデジタル化への挑戦 - レッツプレイ!オインクゲームズの UI・ゲームデザイン”の内容をお届けする。

本セッションで登壇したのは、株式会社オインクゲームズでデザイナー・プログラマーを務める新藤愛大氏。新藤氏はリアルとデジタルでのボードゲームの違いや、それを克服するためのUIデザイン、さらに一歩踏み込んだ、デジタルならではの強みを活かすルールのアレンジなどについて解説を行った。

なお登壇はしていないものの、共同研究者として『レッツプレイ!オインクゲームズ』のディレクションとゲームルール監修を担当した佐々木隼氏の名も挙げられた。

『レッツプレイ!オインクゲームズ』は、50作近いボードゲームを制作してきたオインクゲームズが、自社のボードゲームをデジタルで、オンラインで楽しめるようにしたゲーム作品。現在はニンテンドースイッチとSteamで配信されており、クロスプラットフォームプレイにも対応している。

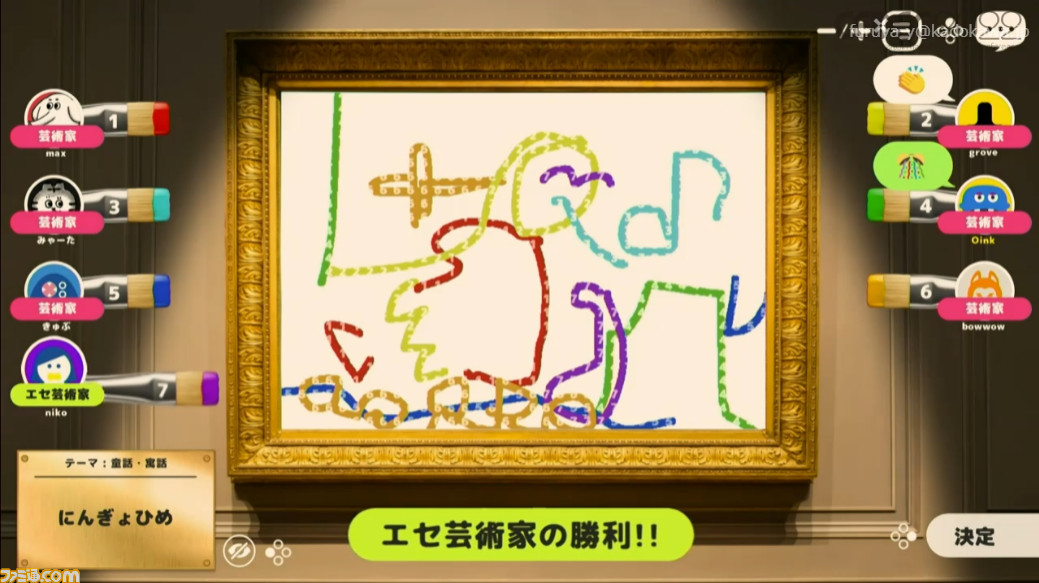

リリース時には『海底探検』や『エセ芸術家ニューヨークへ行く』(以下、『エセ芸術家』)などの4作が実装されており、その後のアップデートで2作が追加され、現在は6本のボードゲームがプレイ可能。今後もアップデートで作品の追加が予定されている。

セッション内では本作の開発に至るまでの経緯とコンセプト、デジタル化を行ううえでぶつかった壁とその突破方法、そしてデジタル化のその先へ、というテーマで話が展開した。

アナログの遊びをデジタルに落とし込むうえでの課題だけでなく、UIデザインがゲーム体験に与える影響まで考えさせられるセッションとなっており、ゲーム制作のみならず情報の伝えかたという面でも参考になる内容だ。

元々はデジタル化に消極的、しかしコロナ禍で状況が変化

『レッツプレイ!オインクゲームズ』を制作したオインクゲームズだが、元々はボードゲームをデジタル化することには消極的だったという。

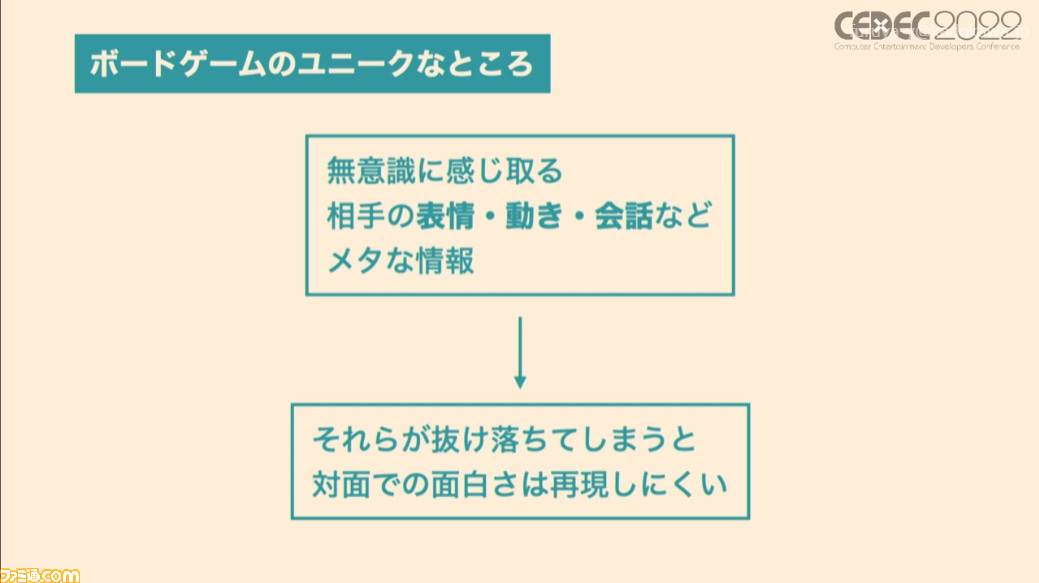

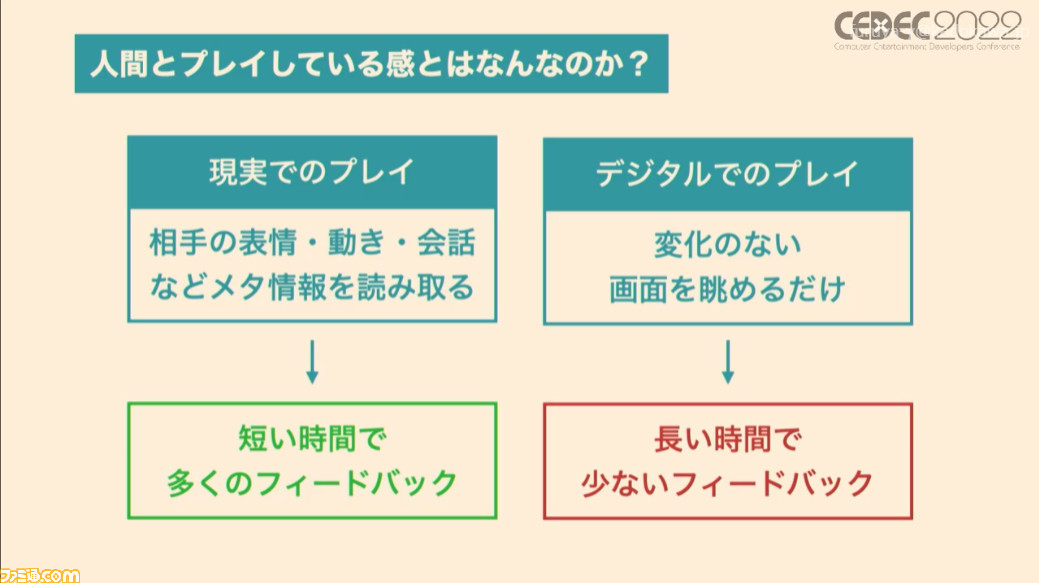

リアルで遊ぶ際には相手の表情や動き、会話などのメタな情報が手がかりとなり、それらを基に考えることでゲームのおもしろさが増幅すると考えていたため、それをデジタルで再現するのはむずかしいと考えていたのだ。

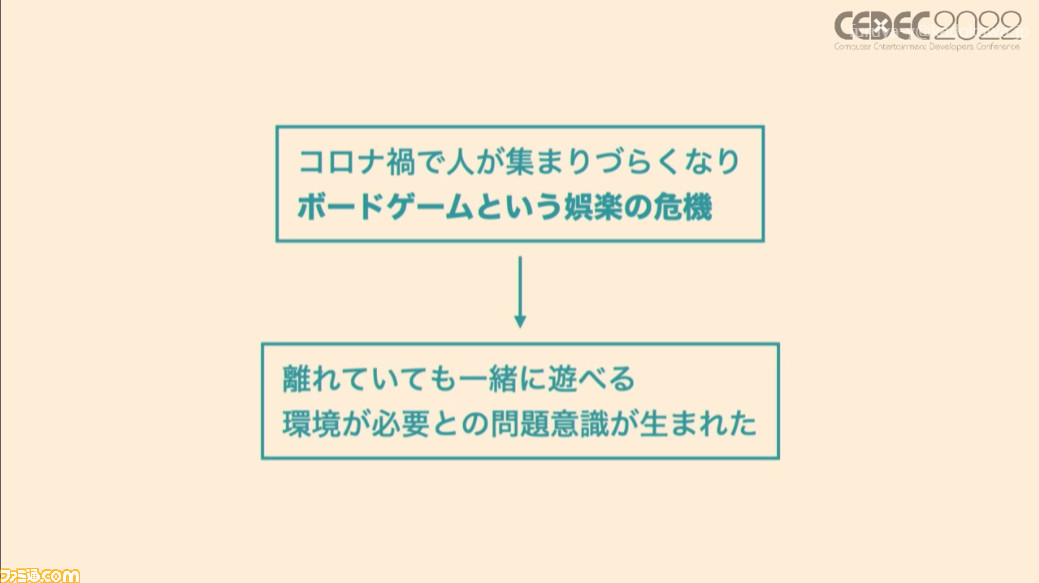

しかしコロナ禍で人が集まること自体が困難になり、ボードゲームという娯楽の危機が訪れた。これを受け、離れていてもいっしょに遊べる環境を用意する必要がある、という問題意識が生まれた。『Among Us』などの流行によってオンラインでいっしょに遊ぶという土壌も生まれていたこともあり、『レッツプレイ!オインクゲームズ』の制作に踏み切ったそうだ。

デジタル化を行ううえで掲げられたのは、3つのコンセプトだ。ひとつは、人と会わなくてもプレイできること。収録すべての作品はオンラインで遊べるようにし、Zoomなどの通話ソフトを使いながらのプレイを想定していたという。

ふたつ目のコンセプトは、人と人との関わり合いを邪魔しないこと。デジタル化するからと言って過度な演出を入れることはせず、ボードゲームの雰囲気を崩さないことを意識した。そして最後のコンセプトは、友だち同士で遊ぶことに集中するということ。ランキング要素のようなものは入れず、純粋に遊びとして楽しめるようにしている。

ゲームが主役、ではなく遊ぶ場自体が主役であるという考えが軸になっており、ゲームの選択画面にもそれは反映されている。選択画面では各ゲームがパッケージされた小箱が並んでおり、背景はボヤけ、画面は軽い逆光になっているなど、ゲームの主張はかなり抑えられている。

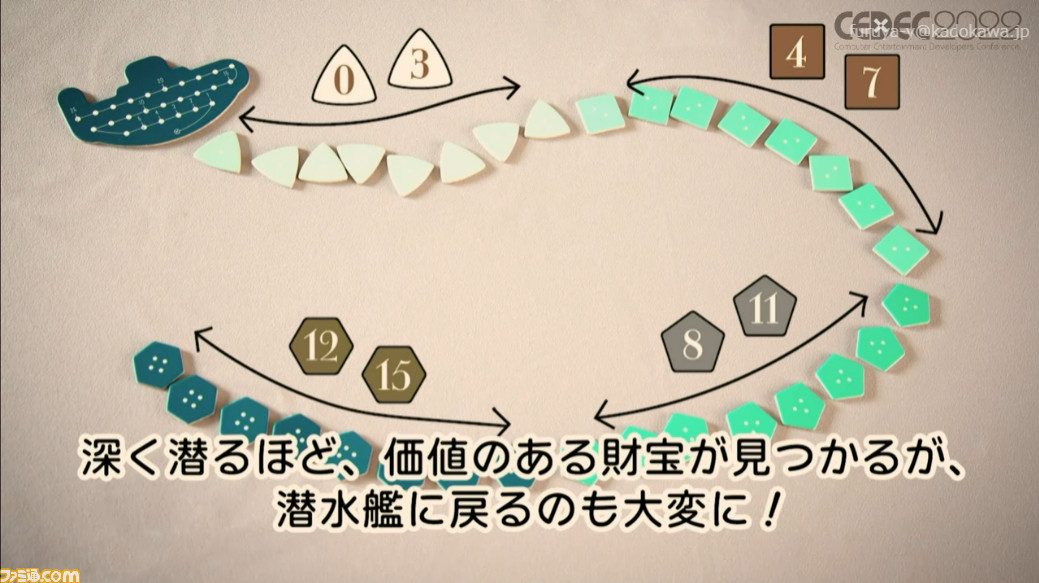

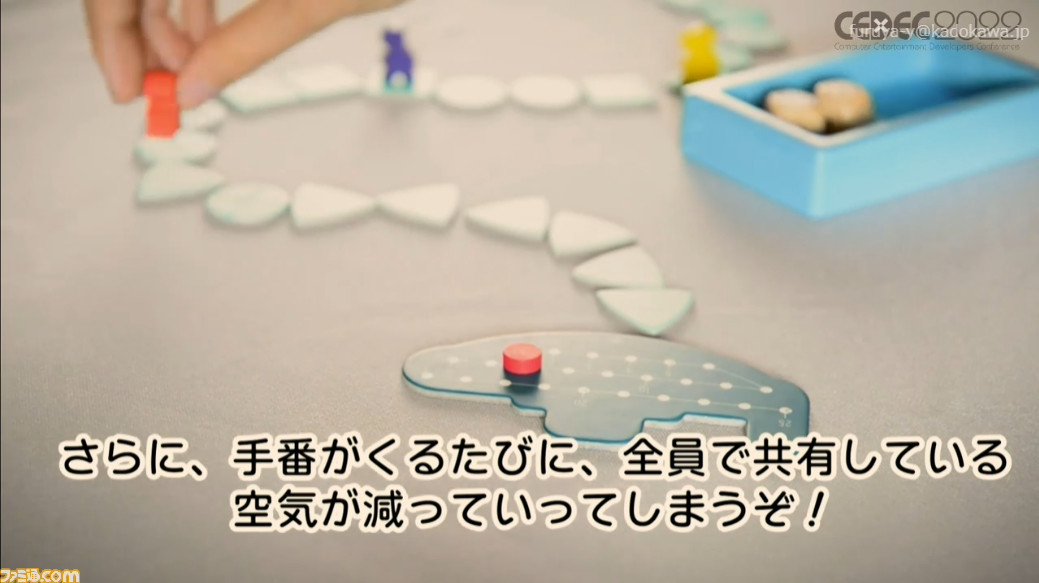

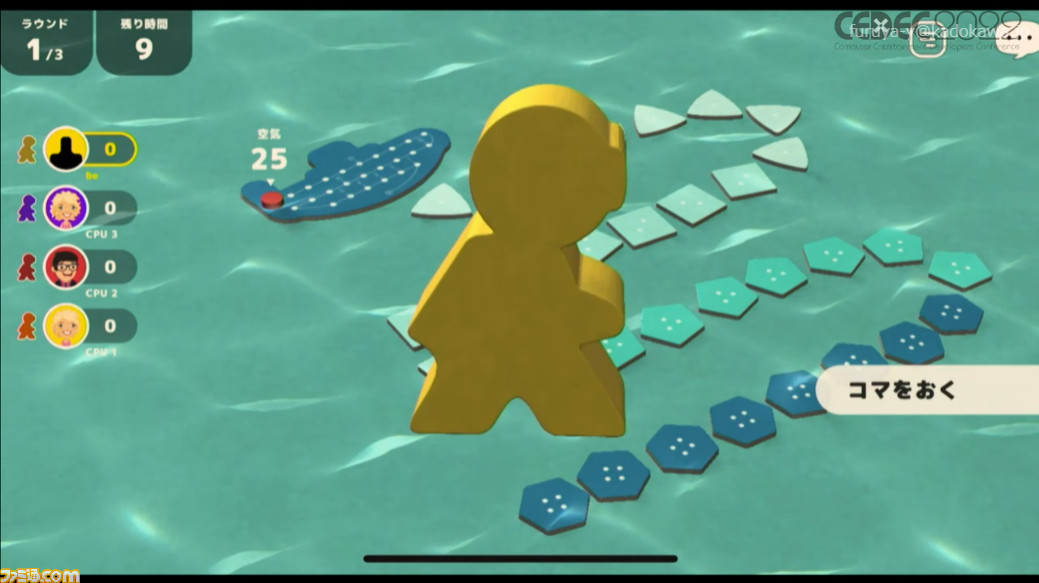

収録している作品の例として挙げられたのは、『海底探検』と『スタータップス』の2作。『海底探検』は、空気の残量というかたちでターン制限が設けられているなかで、ダイスの目でコマを進めて海底に潜り、財宝を持ち帰るというゲーム。深く潜れば勝ちのある財宝を見つけられるが、そのぶんリスクも高くなるというものだ。

『スタータップス』はカードを使ったゲームで、6種の企業を表すカードを集め、もっとも多く稼ぐことができた人が勝者となる。カードのやり取りによっては所持金となるチップを支払う、あるいはほかのプレイヤーから奪うこともでき、カードとチップを使った駆け引きが鍵を握る。

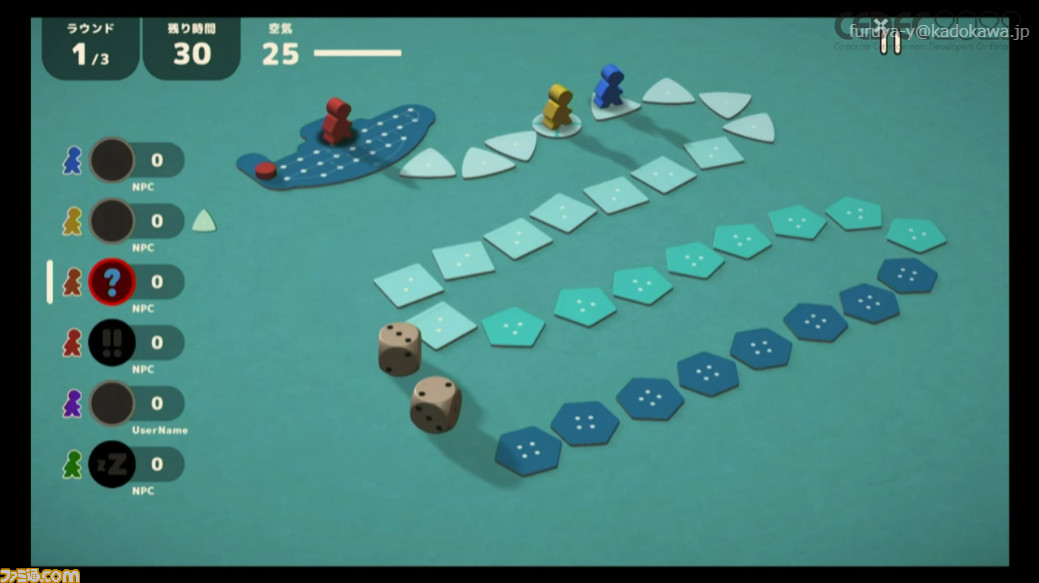

『海底探検』と『スタータップス』はデジタル化されたバージョンでも、アナログで使うコンポーネント(コマやダイスなどの道具)をそのまま3D化している。

ゲームだからできる演出を敢えて入れないことで、現実で遊んでいるような雰囲気を出し、同じテーブルを囲む友だちの存在を感じられるように、という考えでゲーム画面が作り上げられた。

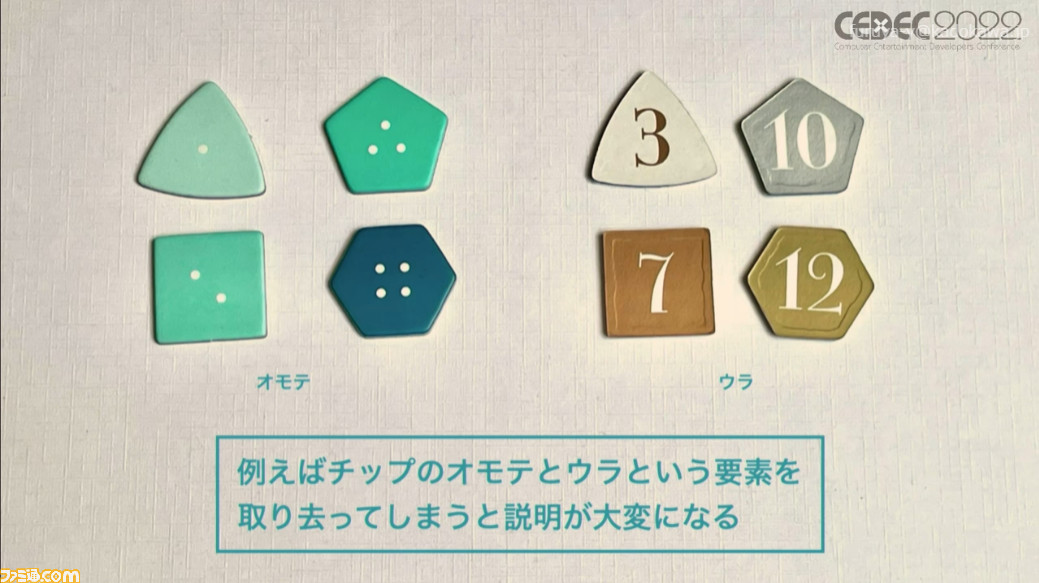

『スタータップス』の得点計算に使うチップは、ゲームであれば単純に数字を表示すればいいところを、敢えてチップのかたちで表現。新藤氏はチップのやり取りを機械で処理するクレジットカード版をプレイしたことがあったが、ものを直接やり取りする部分に楽しさがあったので、その変更はあまりよいものに感じられなかったという。

そのため、数字だけでなく物理的なやり取りが見えるよう、『レッツプレイ!オインクゲームズ』でもチップは敢えてチップのままで表現されることとなった。

デジタル化でぶつかった壁と解決策

デモ版を見てもスムーズに進んでいたように思われる『レッツプレイ!オインクゲームズ』だが、制作を進めるなかで多くの壁にぶつかることとなる。デジタル版のプロトタイプを作って遊んでみると、一見いい感じであり確かに遊べはするのだが、思っていたものと何か違う、という感覚がつきまとったとのこと。

まずわかりにくい部分として注目されたのが、自分の番になったことがわかりにくいこと。現実のボードゲームなら番を示す要素はとくになく、プレイヤー間のやり取りで自然とプレイは回っていく。しかしデジタル版は自分の番であるかどうかがわかりにくく、気づかずにしばらく待ってしまうこともあったようだ。

そこで解決策として取り入れられたのが、“あなたの番です”という表示の追加。どんなゲームで出しても埋もれないように黒地に黄色い枠と文字で表示し、さらに専用のSEを鳴らすことで画面を見ていなくても気づけるようにしている。

自分の番がわかりにくい問題は、とくに『スタータップス』で多かったという。『海底探検』は自分の番になると画面に選択肢が表示されるが、『スタータップス』ではそういった画面の変化がなかった。プレイヤーがぱっと見で理解するには、この変化が重要だという。

そこで『スタータップス』では“あなたの番です”の表示に加え、自分の番になったタイミングでカメラをズームさせ、さらに山札を少し浮き上がらせる、という演出を加えて変化に気づきやすくしたそうだ。

続いての問題点は、何をすべきか見失ってしまうという点。こちらも『スタータップス』で見つかった問題で、自分の番が来たらカードを引くのだが、それが明示されていないため何をすればいいのかがわからなくなってしまうケースがあったという。

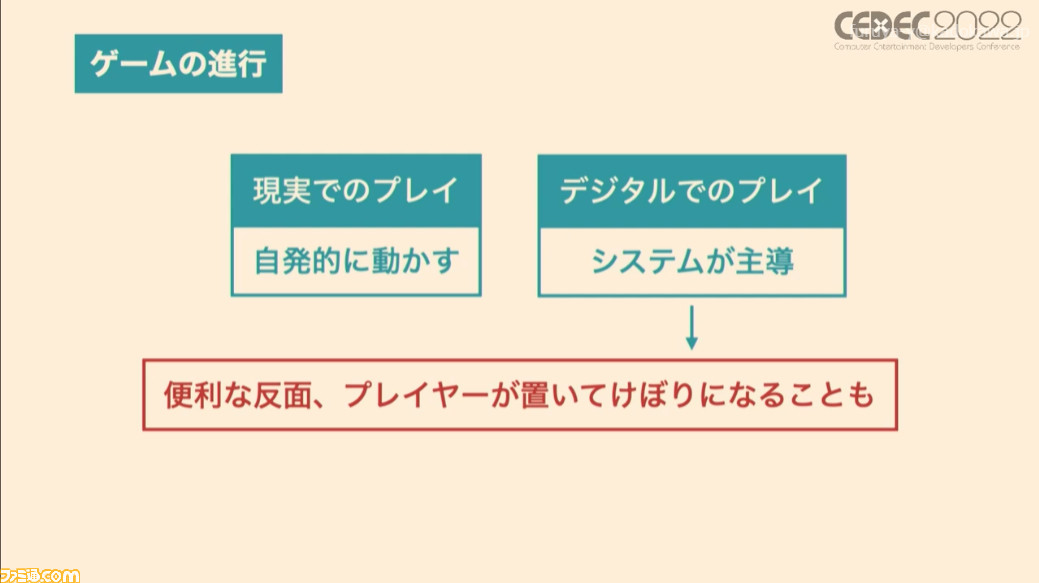

リアルで遊ぶ場合はゲームのルールを理解したうえで自発的に動かしていくが、デジタルの場合はシステムが主導で進行していく。そのため、プレイヤーが置いてけぼりになる可能性があるのだ。これに関しては、やるべきことを黒地に白いテキストで表示する、というルールを徹底することで問題の解決が図られた。

先ほどの“あなたの番です”と同じく、操作ガイドの表示も色のルールは全ゲームで共通したものにし、どのゲームをプレイしても迷わないことを徹底したと新藤氏は語る。

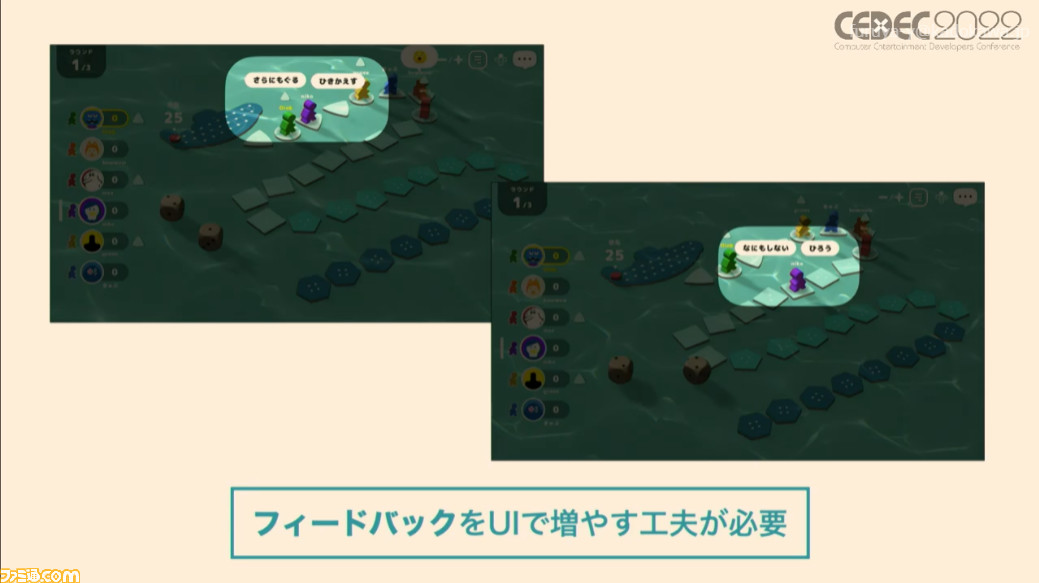

上記2点よりもさらに大きな問題となったのが、ほかのプレイヤーを感じないという部分。オンラインで遊んでいても、CPU戦と感覚が変わらないのであれば意味がない。プロトタイプが無機質に感じられてしまうなか、「相手の番でも選択肢を表示してみたらどうか?」という意見から解決の糸口が見えてきたという。

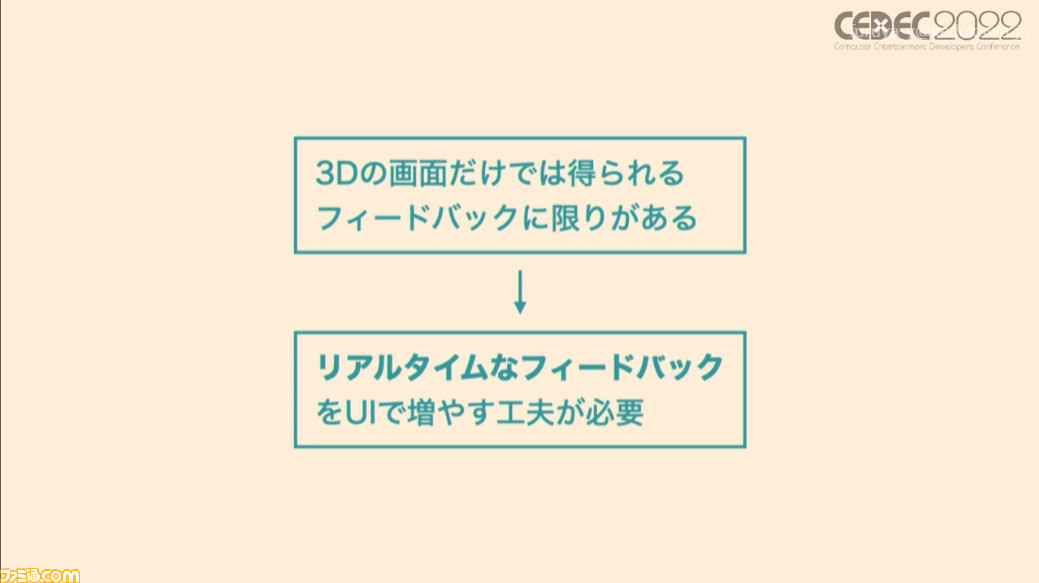

先ほども触れた通り、現実ではメタな情報を得ることで短時間に多くのフィードバックを受けている。しかしデジタルでは自分の番以外は待ち時間が長く、長時間で少ないフィードバックしか得られない状況となっていた。リアルタイムなフィードバックが得られるよう、UIを工夫する必要があったのだ。

そこで、『海底探検』ではほかのプレイヤーが進むか戻るか、チップを取るかどうかといった選択肢を表示するように変更。これによりプレイヤーの迷いや判断が可視化され、人間味を感じられるようになったという。

『スタータップス』では、ほかのプレイヤーの手札を影で表現し、どのカードを選択しているかがリアルタイムに見えるように改善が加えられた。カードそのものを描写するにはスペースが足りないので影で代用したが、フィードバックの増加には大きく貢献したという。

これらの事例から、その後も画面内から得られるリアルタイムなフィードバックを増やすように意識していったとのことだ。

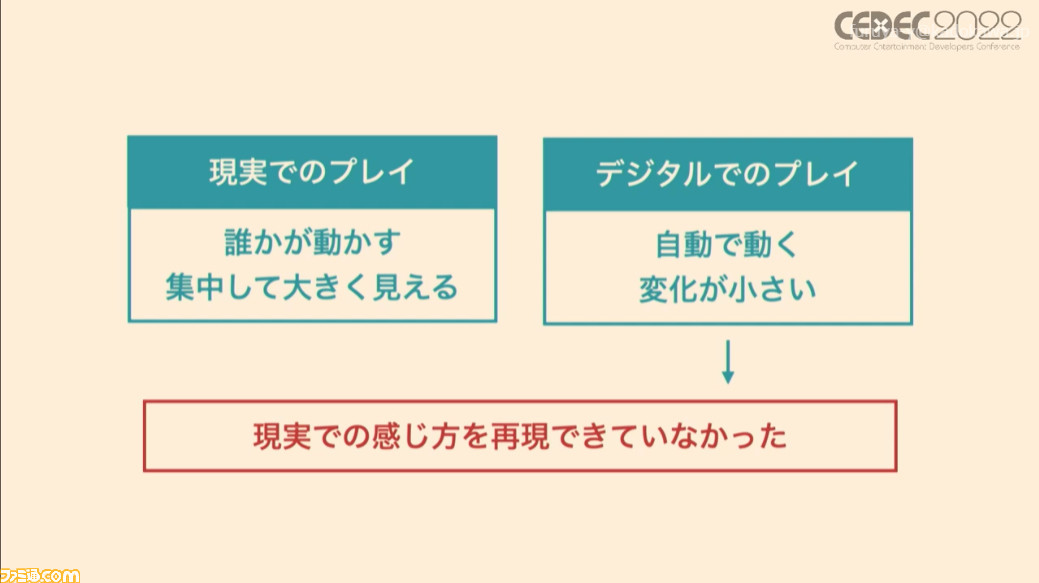

つぎに挙げられたのは、プレイが淡々としている問題。『海底探検』では空気の残量が財宝を持ち帰るまでのターン制限となるため、空気の減少はゲームのなかでも重要な変化となる。しかし、デジタル版ではその重要性が伝わりにくかった。

現実ではプレイヤーが手を動かしてその変化を表現するが、ゲームではシステムが自動で動かすため変化が小さく、見過ごしてしまいがちになる。ゲームにおける重要度と画面での変化の大きさにズレが生じていたのだ。

そこで新藤氏は、空気が減るタイミングでカメラが大きくズームする演出を取り入れた。これによって空気の残量が強調され、プレイにも現実同様の緊張感が生まれる。デジタルな演出はなるべく排除する方向で進めていたのでそういった演出は入れていなかったが、見せかたがプレイ感に大きく影響するというのは新藤氏にとっても大きな発見だったという。

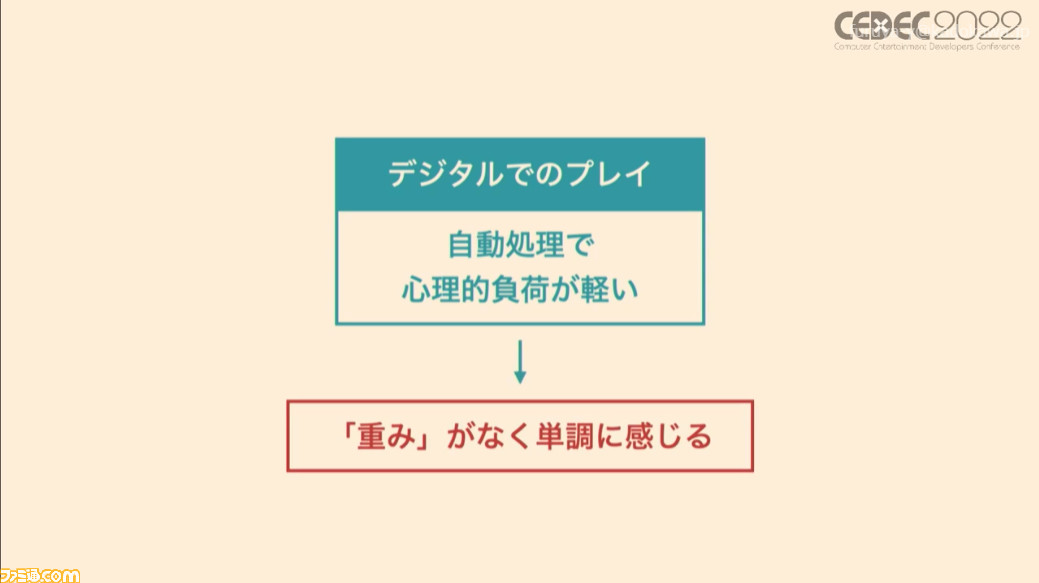

そして制作にぶつかった壁として最後に挙げられたのが、デジタルにおける重みの表現だ。デジタル版の『海底探検』はアナログ版に比べ、一手目でチップ(財宝)を拾いたくなる割合が高かったという。

これは、アナログの場合は自分のコマをどかしてチップを取り、その後代わりのチップを置いてその上にコマを置く、と手順が多いので拾わない方向にバイアスがかかるため、と新藤氏は考えている。

デジタルはそこが自動で処理されるため心理的負荷が軽く、重みがないように感じられる。それはゲームを単調に感じる原因になってしまうという。そこで、敢えて重みを感じさせる操作が必要だというのだ。

『海底探検』では、進行方向を決めると自動で振られていたダイスを、回転し始めた後にもう一度ボタンを押すことで振るように変更し、自分の命運をかけるダイスロールに重みを感じられるように調整を行った。

また、ゲームを開始するといきなりプレイが始まっていたのを、最初に自分のコマが大きく表示され、ボタンを押すとスタート地点に置かれるように変更。これは自分のコマの色を確認させるとともに、そのコマにプレイヤーが憑依する儀式としても機能したという。

ゲームがいきなり始まってしまうと唐突感が強くプレイヤーが乗り切れないため、開始演出をしっかり入れることが大事だ、と新藤氏は語る。

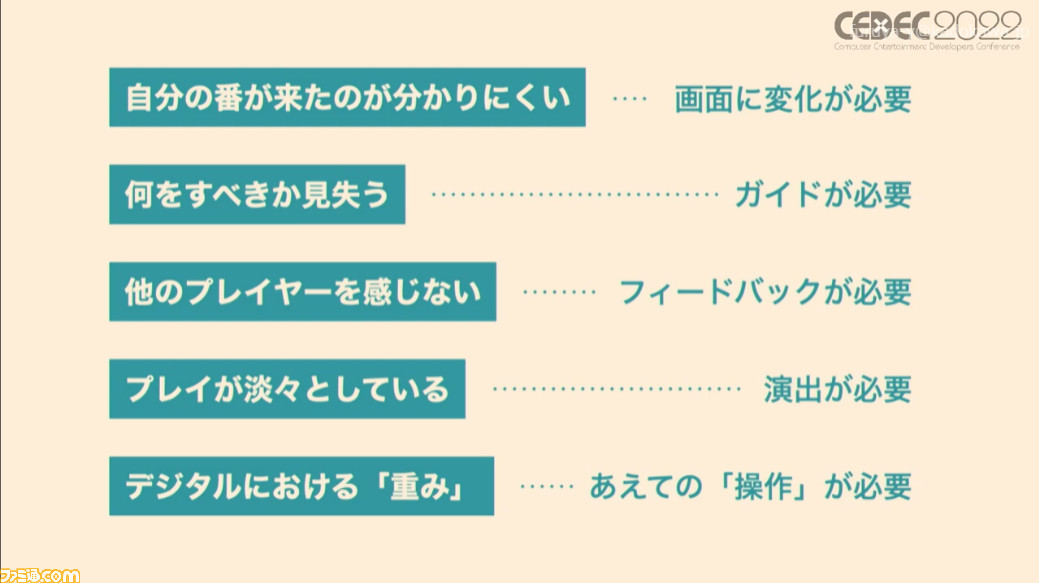

改めて、『レッツプレイ!オインクゲームズ』がぶつかった5つの壁とその対策がまとめられた。何をすべきかわからない、プレイが淡々としているといったこれらの内容は、アナログゲームのデジタル化に限らず、純粋なデジタルゲームでも押さえておくべき表現のポイントだろう。

デジタルの強みを活かすために考えるべきこと

ここまではアナログなボードゲームの魅力をいかにデジタルで再現するか、そのむずかしさと解決策が語られたが、ここからはデジタルならではの表現についてだ。

新藤氏はアナログ版をそのまま正確に再現することが必ずしもベストではない、と語り、変えるべきところを変え、デジタルだからこその魅力を出すことの重要性を説いた。

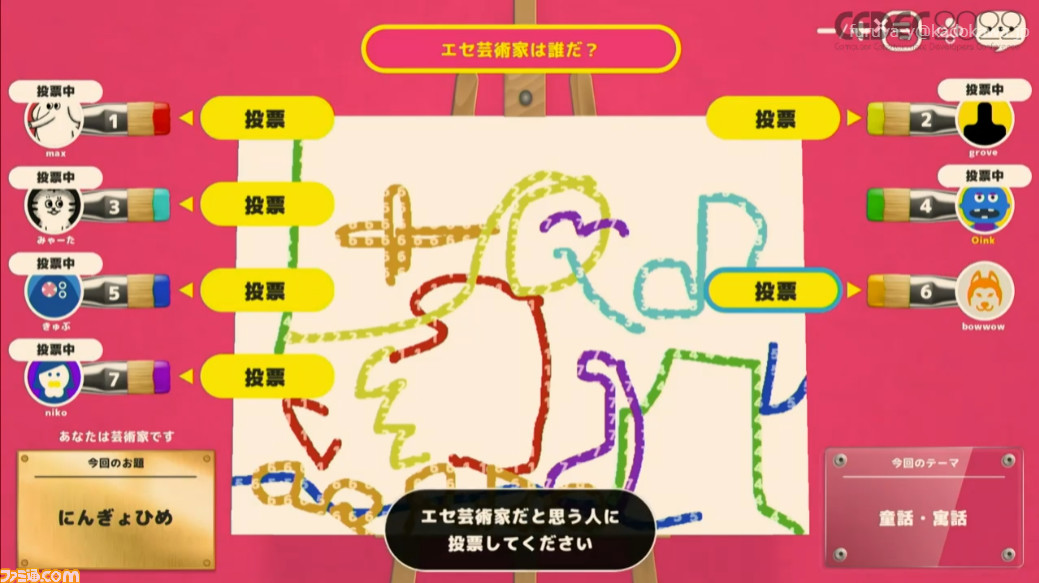

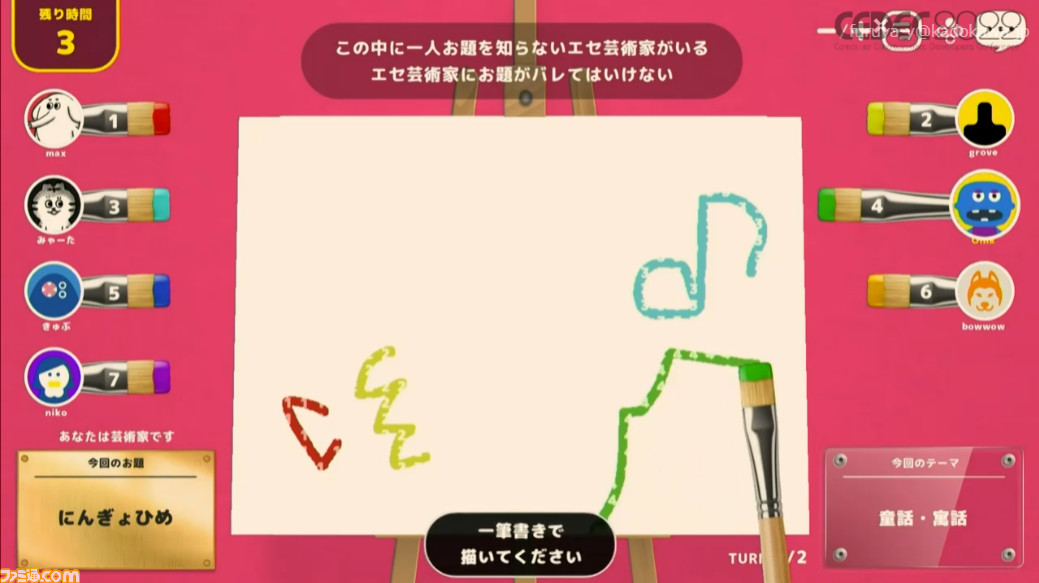

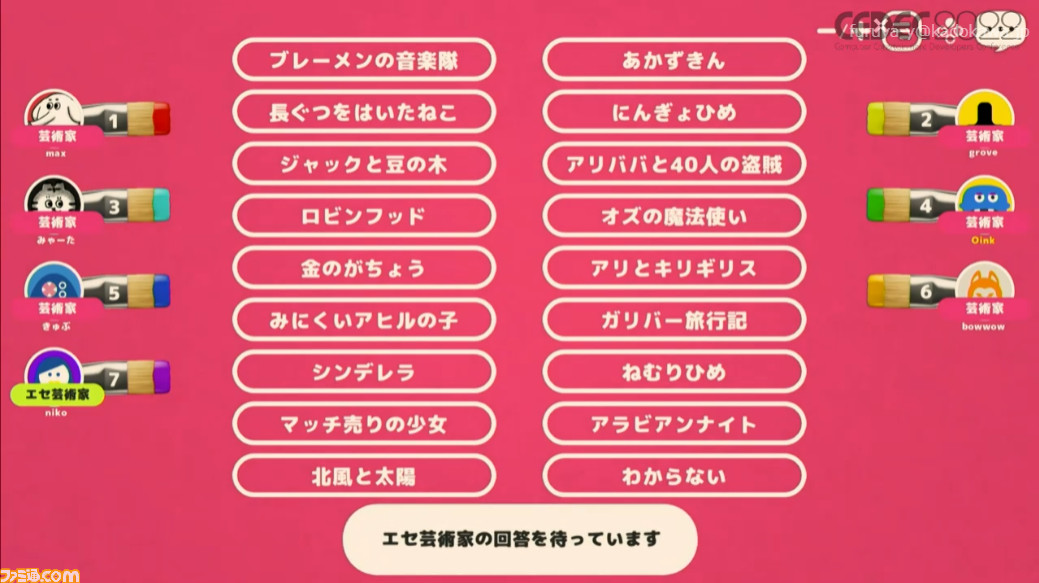

ここで例に挙げられたのは、お絵描き人狼の『エセ芸術家』と、プレイヤーが作る表情からお題を当てる『この顔どの顔?』の2本だ。

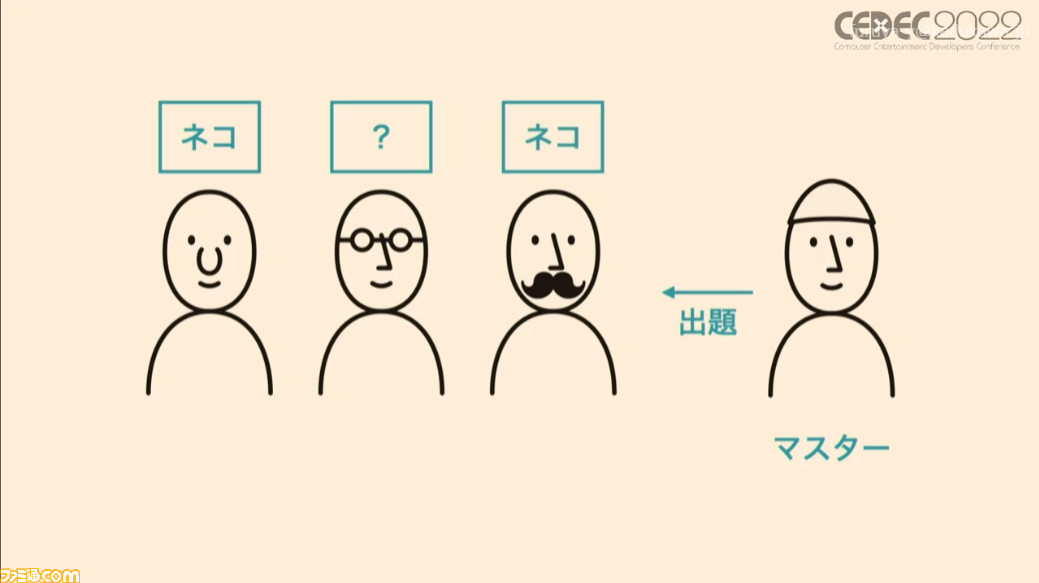

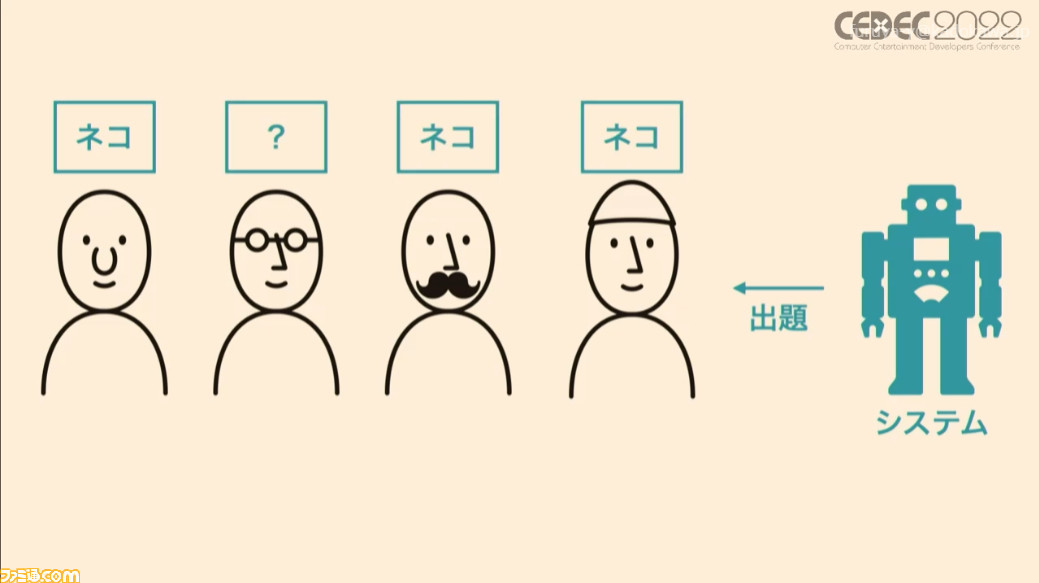

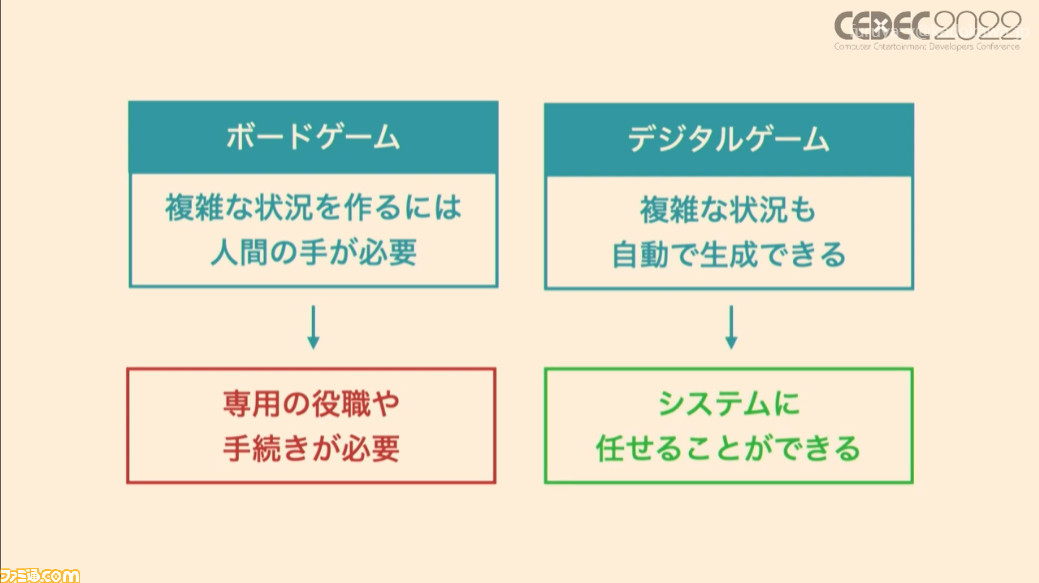

最初のポイントは、デジタルの長所を活かすこと。『エセ芸術家』のようにひとりだけお題を知らない状況を作る場合、アナログではゲームに参加しない人の手を借りる必要があり、準備がやや煩雑だった。

デジタルならそこを自動的に処理できるため、ゲームのプレイに必要な最低人数も少なく済み、より手軽にゲームを楽しめるようになる。このように、デジタルに任せられる役職や手続きがないかを探すことが大事だという。

続いて大事なのは、リアルなコンポーネントである必要性を考えること。チップなどを3Dで再現しているのは雰囲気作りのためだけではなく、チップの表裏のようなフィジカルだからこそのわかりやすさも理由になっているという。

しかし一方で、『エセ芸術家』に使うペンと紙であれば、形状を縛る必要はない。その場合はデジタルに適した表現に変えるのが効果的で、実際にデジタル版では筆とキャンバスを使った表現に変更されており、完成した絵が美術館に飾られるという演出も加わっている。

こういった変更によって、ゲームの視覚的なおもしろさを増幅することができる。ゲームに使うコンポーネントがその形状をである理由を見直し、デジタルに適した表現がないかを考えることで、よりよいデジタル化が進められるというわけだ。

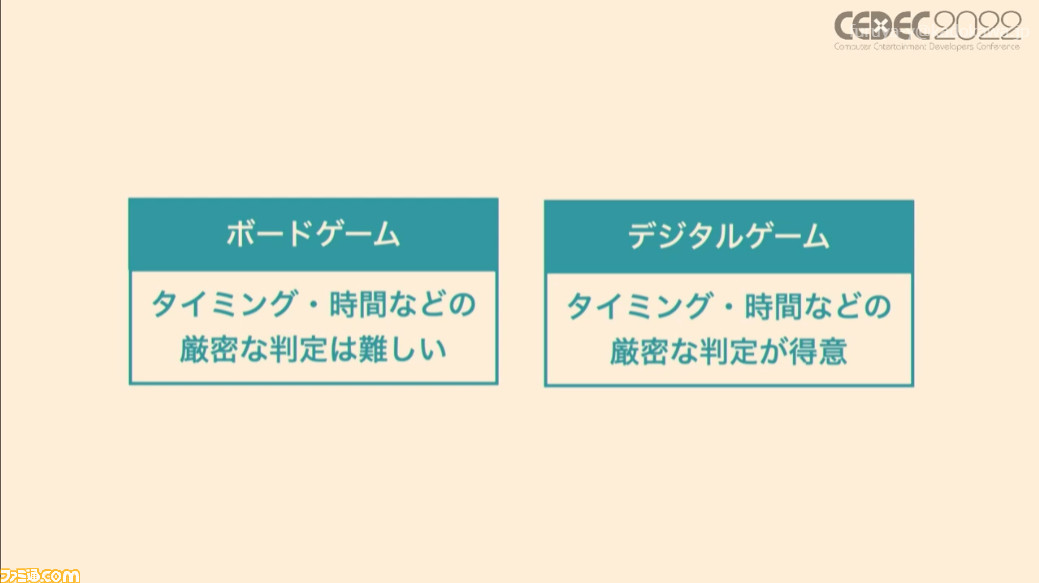

デジタルならではの強みとして、タイミングを正確に判定できる点も挙げられた。ほぼ同時になった場合アナログでは判断がむずかしくなるが、デジタルなら厳密に差をつけることができる。

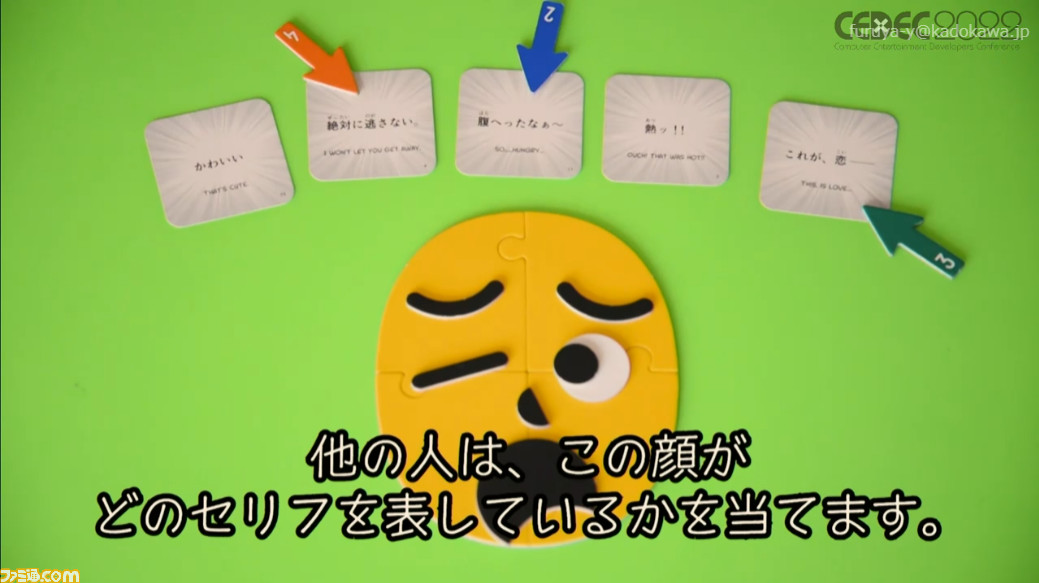

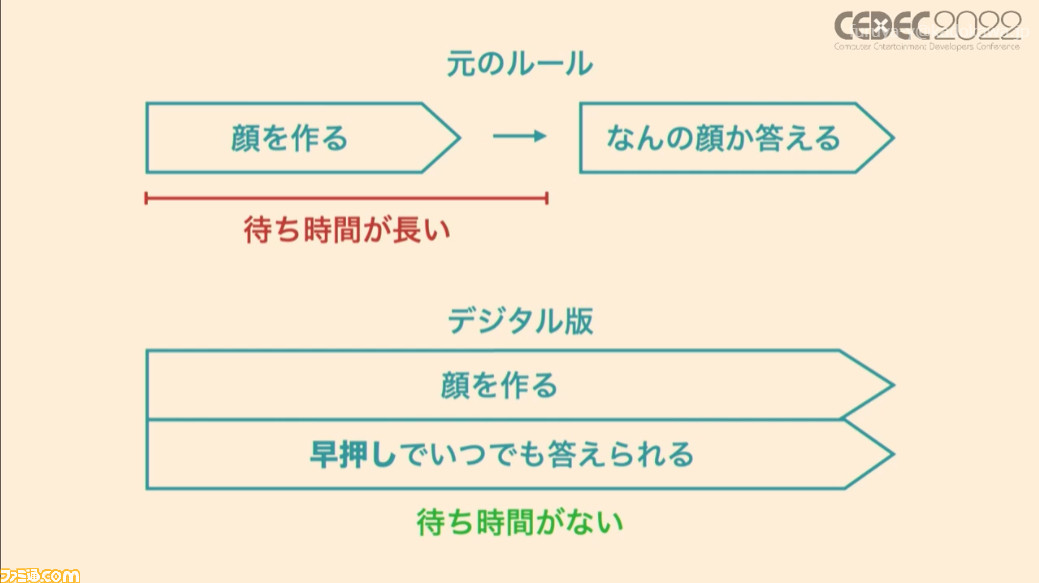

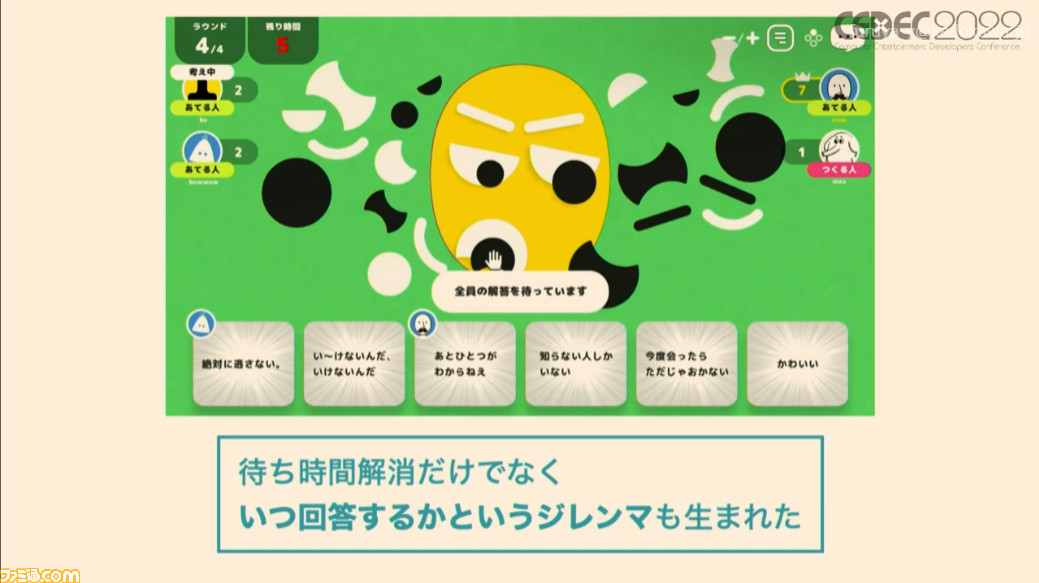

『この顔どの顔』は、アナログ版では顔の完成を待ってから答えるというフローだったが、デジタル版では待ち時間の長さを考慮し、顔の作成中に回答できる早押し形式に変更。さらに最速で正解した人にはボーナスがつくという変更も加えられている。

これにより、どのタイミングで回答するかというジレンマも生まれ、プレイに緊張感が生まれたことで飽きずにくり返しプレイできるものになったという。元のルールをよく確認し、デジタル化するうえでよりよくできることがないか探すことで、おもしろさは向上させられる、というのが新藤氏の考えだ。

オンラインプレイを前提にしていることもあり、知らない人と遊ぶことを想定するのも重要だという。現実では知っている人と遊ぶことが多いため、『この顔どの顔』で顔を作るのが下手なプレイヤーがいても、それはそれで場を盛り上げるネタとなる。

しかし見知らぬプレイヤーと遊ぶ場合、どの顔を作っているのかがまったくわからないとストレスが大きく、ゲームを楽しめなくなってしまう。

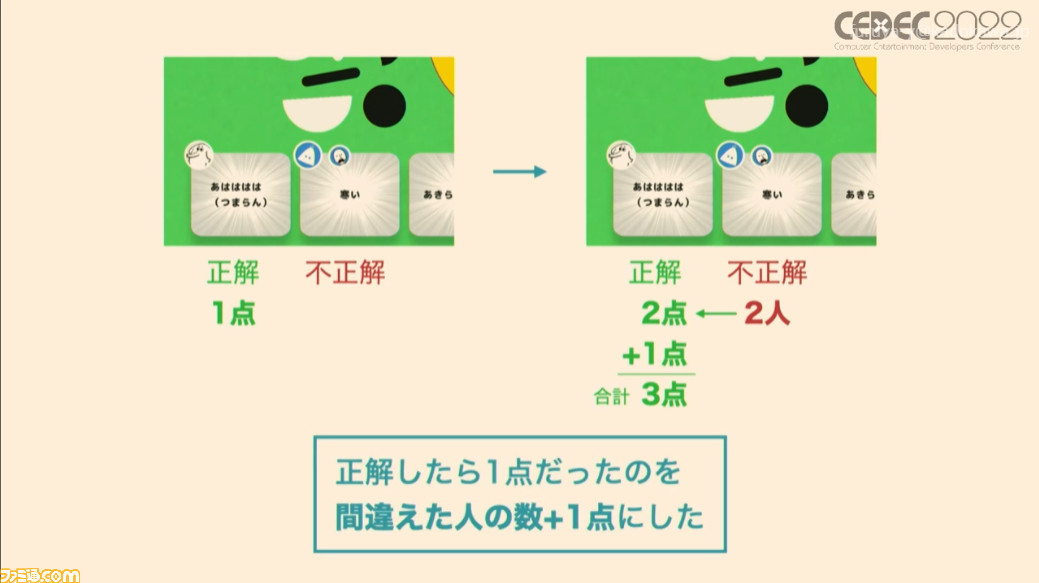

この問題の解決策として考えられたのが、ハズレの回答数を得点に加えるという変更だ。これにより、顔を作るのが苦手なプレイヤーがいた場合はハズレが増える、つまり高得点のチャンスになるため、新たな変化が生まれることになる。

このように、知らない人と遊ぶ際にストレスとなる部分を探し、それを補う調整を行うことで、オンラインでゲームを遊ぶ楽しさを保持できるという。

最後のポイントとして挙げられたのが、フィードバックを大事にすること。

アナログで『エセ芸術家』を遊んだ場合、プレイ後にお題を知らないプレイヤーと「この絵は結局何だったと思う?」といった話をし、自分の描いた線がヒントになりすぎていたかどうか、などの反省を行うことができた。

このようなルール外、ゲーム外のフィードバックを得る機会が当初デジタル版には存在せず、お題がバレてしまっていたかどうかがわかりにくかった。そこで、勝敗(エセ芸術家当ての正否)に関係なく、最後にエセ芸術家となったプレイヤーがお題を当てるフェーズを追加。結果として、これはゲーム内でも盛り上がるシーンになったという。

『この顔どの顔』でも、正解のお題が表示された後に、お題のセリフと顔だけが表示されるフェーズを追加。自分の回答がハズレだった場合は「本当にそのセリフでその顔?」と疑問に思う可能性もあるが、セリフと顔をセットにすることで「確かにそう言っているかも」と納得できるようにしたわけだ。

このように、ゲームに直接影響しないルール外の部分でもフィードバックが足りていない部分を探し、つぎのプレイではこうしよう、とプレイヤーが考えるきっかけを作ることも大事だという。

改めて、ボードゲームをデジタル化するうえで見直すべきポイントがまとめられた。デジタルで自動的に処理できる部分は積極的に活用しつつ、オンラインプレイでのストレス緩和、アナログで得られるプレイ後のフィードバックの再現など、どれもボードゲームのデジタル化ならではのポイントと言えるだろう。

ゲームのおもしろさを左右できるUIデザイン

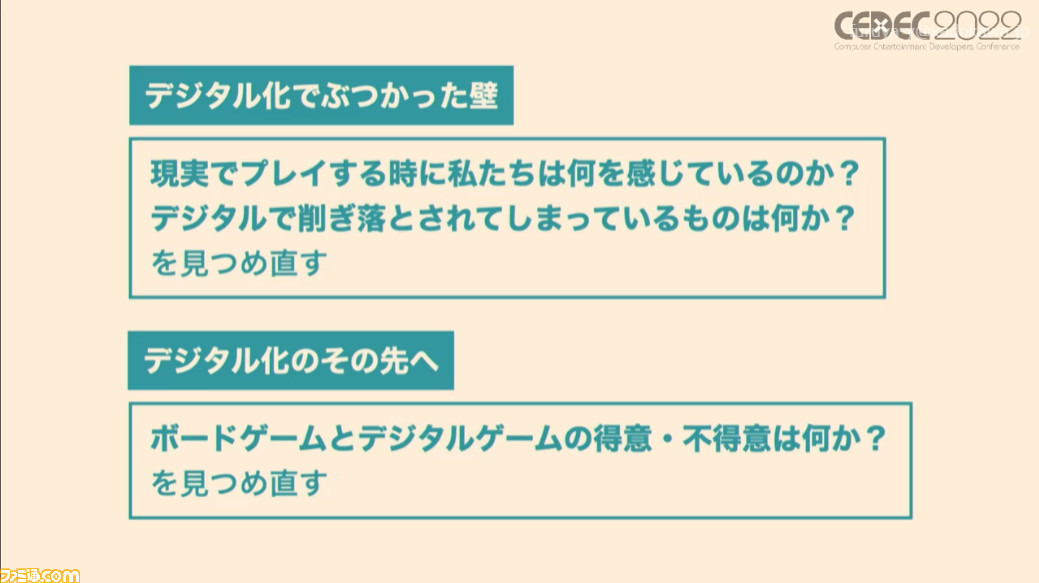

最後に、改めてセッションの内容がまとめられた。

ボードゲームを単にデジタル化しただけでは、ルールが同じでも感じかたはまったく異なるものとなる。現実のプレイでは何を感じるか、デジタル化するなかで削ぎ落されてしまうものは何か、それを見つめ直すことが重要だ。

削ぎ落されてしまう部分をデジタルの強みで補強、再現し、ルールやコンポーネントをデジタルならではの方法でよりよくできないか考えることで、デジタルだからこそのおもしろさが生まれるという。

最初はデジタル化に消極的だった新藤氏だったが、実際に取り組むなかでデジタルにはいい部分がたくさんあると実感できたそうだ。準備は楽になり、面倒なことはシステムが処理してくれるうえに、間違いも発生しない。短時間で気軽に遊べるようになるため、遊ぶハードルが下がって参加者が増える可能性が見えたという。

デジタル化における問題をすべて解決するのはむずかしいが、長所を活かせばトータルで見て楽しいものは作れるとして、新藤氏やオインクゲームズは今後もボードゲームのデジタル化に挑んでいく、と語った。

最後に新藤氏がUIデザイナーの目線で伝えたいこととして、ゲームのおもしろさ、感じかたはちょっとしたUIで大きく変わることが強調された。今回デジタル化したゲームについても、元のボードゲームが持つおもしろさを理解していなかったら、諦めていたかもしれないという。

ゲームのおもしろさを知っているからこそ、それを再現すべく工夫したところも多く、UIデザインでゲームをもっとおもしろくできるのでは、とつねに意識すべきだと感じられたそうだ。そのうえで、頭のなかで考えるだけでなく、実際にテストプレイを行って確かめることが非常に重要である、として本セッションを締めくくった。

後半はとくにボードゲーム(アナログゲーム)のデジタル化に焦点が当たったが、前半部分のUI表現、視覚的なわかりやすさはアナログデジタルを問わず、またゲーム以外の分野でも参考になる内容だったと言えるだろう。

セッション後のQ&A

セッション終了後には、受講者からの質問に答える質疑応答も行われた。以下、一部の質問と回答を抜粋して掲載する。

Q.『この顔どの顔』が『がんめんマン』からタイトルを変更しているのは、ゲーム性が変わったから?

A.そうではない。『がんめんマン』という表現に不要なジェンダー的要素があったため、それを排除したかった。

Q.プレイの重みを加えるために操作を増やしたことで、プレイが煩雑になることはなかったか?

A.テストプレイで何度もプレイするなかで、スキップしたいと言われない程度の重さにすることを意識した。

Q.自分の番が来たことをUIでわかりやすくした際に、もっと画面をシンプルにすべきという意見は出たか?

A.ほぼなかった。それよりも、UIが足りないことでのデメリットが指摘されるケースのほうが多かった。

Q.デジタル化に向かないゲームはどんなもの?

A.会話主体で進めるゲーム、テーブルの面積を大きく使うゲームはデジタル化がむずかしい。それでもデジタル化する場合は、そのぶん試行錯誤が必要

Q.テストプレイ期間はどの程度だったのか?

A.タイトルによるが、調整期間はおおよそ1ヵ月程度。

Q.リアルの場合は口頭で揺さぶりをかけることもあるが、ゲームでそれを再現するのはむずかしい?

A.リアルタイムでテキストチャットをするのはむずかしいので、エモートをメインに採用している。揺さぶりが要素として重要な場合、専用のUIを用意することになると思う。

Q.デジタル化によってゲームの難易度や必勝法が変わることはあった?

A.ゲームが理解しやすくなって遊びやすくなったという声が多かった。とくに『月面探検』はプレイしやすくなったという感想が多い。

Q.デジタル化するゲームはどう選んだのか?

A.最初に収録する4作はバランスを考えた。デジタルになじみのあるカードゲームの『スタータップス』、非公開情報がなく同じ画面でプレイできる『海底探検』、協力ゲームも欲しいという理由で『月面探検』、お手軽にできるパーティゲームとして『エセ芸術家』。

Q.デジタル化したゲームが売れることでアナログ版が売れなくなる懸念は?

A.代表に聞いてみないとわからないが、個人的にはアナログ版が極端に売れなくなることはないと考えている。

Q.デジタル専用のゲームを考えてみようとは思うか?

A.明確な回答はできないが、あったらいいね、という話をすることはある。

Q.VR空間での再現は考えているか?

A.いまのところ予定はない。仮にVR化した場合、テーブル面積を大きく使うゲームもデジタル化しやすくなるかもしれない。