2022年8月23日~25日の3日間にわたり開催された、日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンス“CEDEC2022”。本稿では、会期3日目の8月25日に行われたセッション“ヘブンバーンズレッドにおける“最上の、切なさを。”を形にしたビジュアルアイデンティティ”の内容をリポートする。

本セッションでは、Wright Flyer Studios×Keyが贈るドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』(以下、『ヘブバン』)の“最上の、切なさを。”というコンセプトを、どのように3Dアートで表現したのか。開発手法や画作りのポイントなどが解説された。

本稿では、Wright Flyer StudiosのStudio本部 Studio1部 art2グループ art3チームに所属するリードシネマティクスアーティストの竹俣太樹氏、マネージャーの南敬介氏、3Dアートディレクターの菊池景伍氏のセッション内容をリポートしていこう。

まず菊池氏より語られたのは、『ヘブバン』の画作りにおいて重要視した点について。『ヘブバン』には広告、キービジュアルをはじめ、開発内部での指標としても機能している、“最上の、切なさを。”という言葉がある。

何に対してもこのコンセプトを順守しているかが求められる環境のようで、3Dアートも例外なくその意識が重要視された。そこで、色の調和や光の加減による、演出の強化を図ったそうだ。

前提として『ヘブバン』には、「ユーザーにテキストを読ませることなく、ビジュアルで世界観を伝える」というコンセプトがあるという。ストーリーは2DのADVながらテキストに頼りすぎることなく、3Dキャラやフィールドを使った演出で世界観を表現する狙いがあるようだ。

具体例として挙げられたのは、湖畔に沈む夕日のビジュアル。必要以上の地の文を使わず、ビジュアル演出を徹底することで切なさを表現することを目標として掲げていたと菊池氏は語る。湖畔に沈む夕日のビジュアルは、開発の中で議論や検証をくり返して作られた場所になっている。

色の調和については、暖色の美しさやそこから寒色へと変わる色の変化、色から連想される情緒や儚さといったものを重視したという。色に対するこだわりは開発初期段階からの方針で、現時点でも重要に指針になっているそうだ。

逆光や遮光など、光の表現にも注力している一例が紹介があった。『ヘブバン』ではこれらの表現を印象的な場面で使用しており、キャラクターたちが抱える不安や寂しさといった感情を表現するのに使用しているという。

ほかにも、画面のシンプルさや余白も、視線が迷わないように意識的に表現していたものだと菊池氏は紹介している。色、光、間の取りかたを要素として取り入れているかが、制作において重要視されていたようだ。

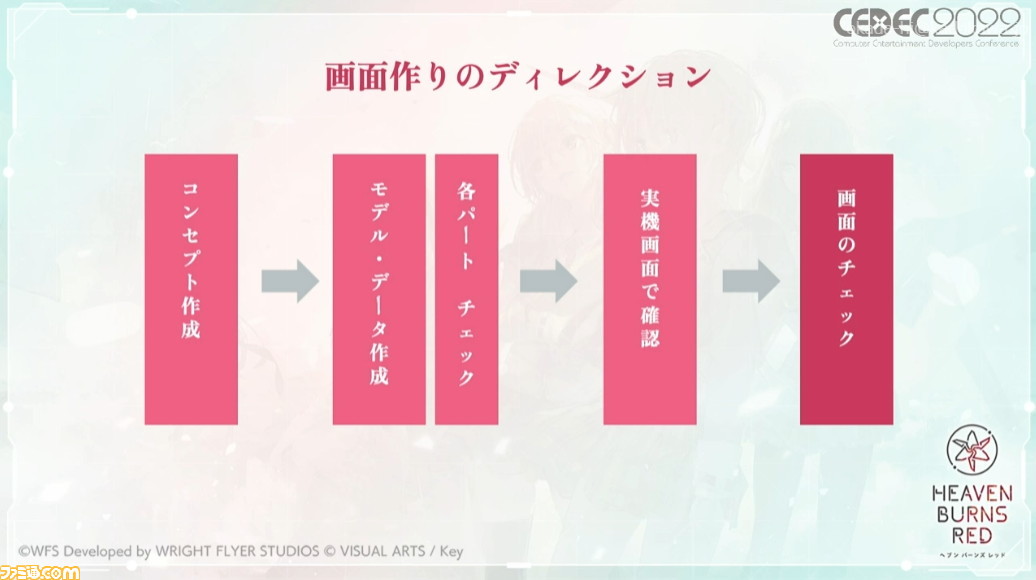

ここまで紹介された3つの要素は、制作時にどのように取り入れられてきたのか。その制作フローについても詳しい紹介があった。モデルデータの作成から各パートのチェックが入るなど、制作初期段階は一般的なディレクションと相違はない。

そこから実機で確認できる段階になると、『ヘブバン』のこだわりが見えてきた。各パートの出来栄えは色、光、間の3要素が取り入れられているかをチェックし、さらにコンセプトアートとのすり合わせもしていくという。

この時点でストーリー演出に適した画面になっているかは、同じ画面のレタッチを制作して確認するようだ。コンセプトアート、実機画面、そこからイメージのすり合わせという工程を通して、光や色味を調整するのが『ヘブバン』における制作フローだと明かされた。

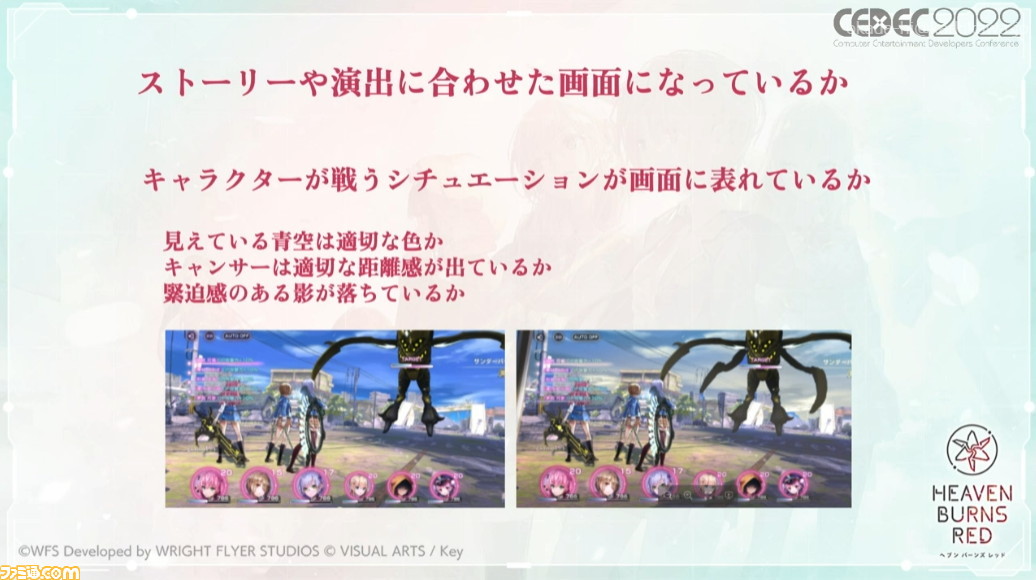

『ヘブバン』でもうひとつ重視しているのが、ストーリーや演出に合わせた画面かどうかという点。ゲーム画面1枚を取っても、シチュエーションに合っているか、空間の色味などを細かく調整しているという。

「3Dのゲーム開発では複雑なパイプラインになりがちだが、しっかりと画作りをすることが品質が大きく変わる」と菊池氏は語る。やりたいこと、目指したいことを具現化し、共通イメージとして持っておくことも開発現場では重要になるという。

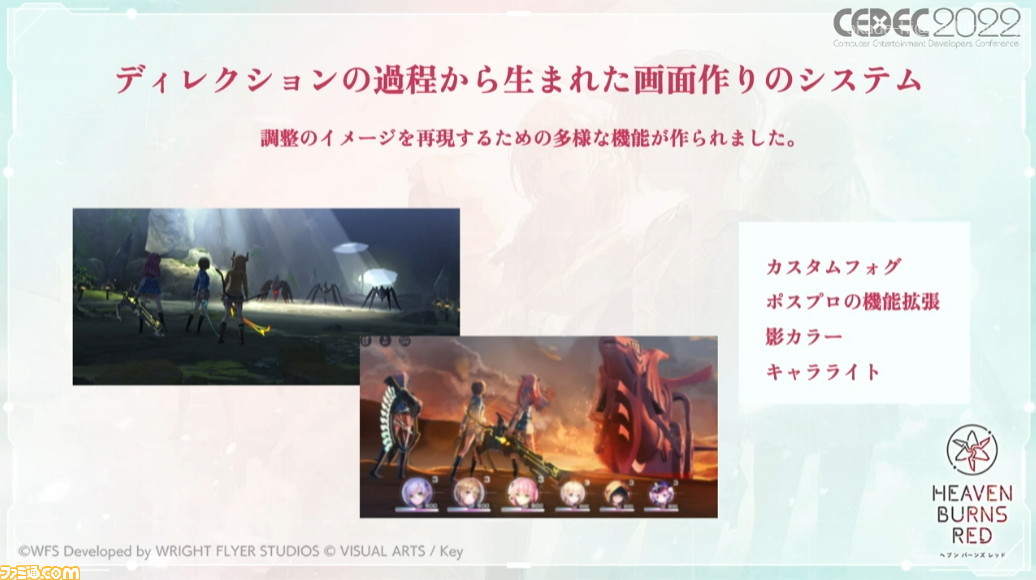

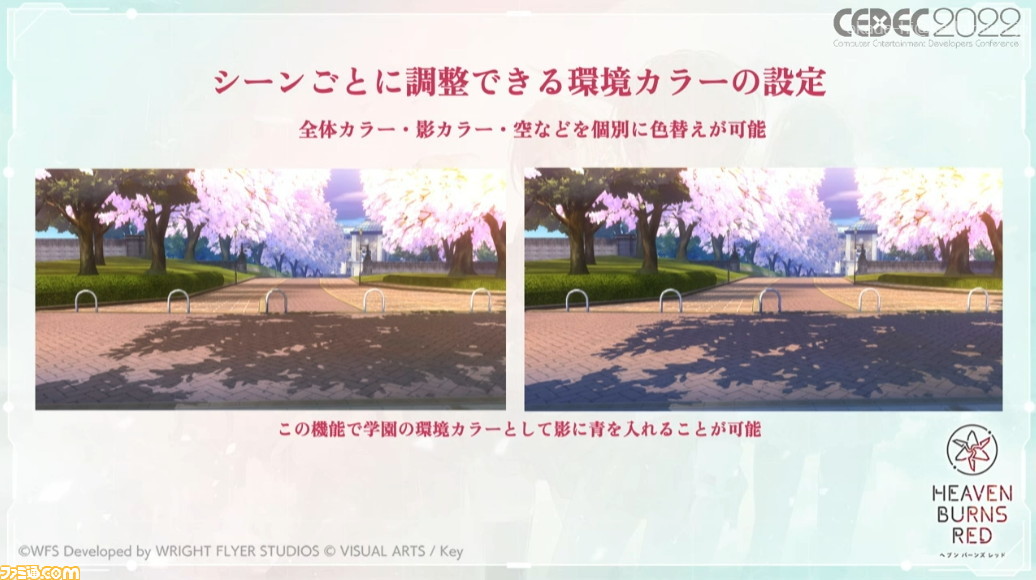

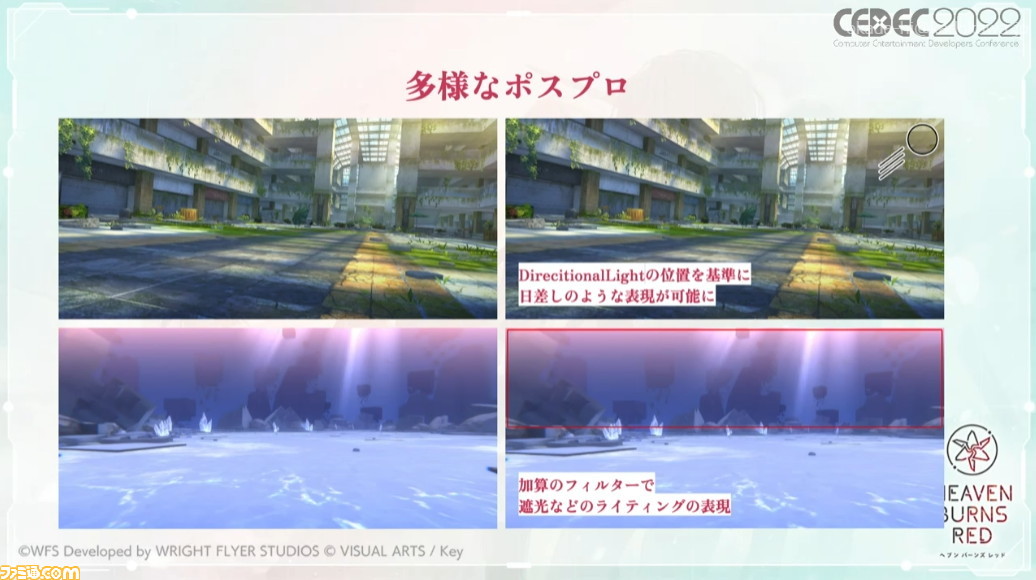

ディレクションの過程から、画作りをするためにさまざまなシステムも生まれた。イメージを再現するためのカスタムフォグ、ポストプロセッシング、環境カラー、キャラライトなど、調整機能が拡張されることで、よりすり合わせをしやすい環境になったそうだ。

距離や高さでカラーを設定できるカスタムフォグによる日差しや遮光のライティング、キャラクターライトを変化させることによるシーンに適した調整といった、細部まで調整を施している。

こういった細部の調整、3つの要素を意識した画面作りを意識し、キャラクターの感情や世界観を表現して、最上の品質に仕上げることが『ヘブバン』における、ビジュアルアイデンティティのひとつと菊池氏は語った。

短い尺でキャラクターの個性を表現するスキル演出

南氏からは、インゲーム内の演出・表現について注力したポイントの紹介があった。スキル発動時の演出、フィールド上での会話、リザルト画面など頻繁に見るバトルパートでの演出にもこだわりがあるという。

セッションではその中で、スキル演出についてのこだわりが語られることになった。スキル演出はキャラクター性の表現、威力や効果が伝わっているか、カッコイイ仕上がりか、そのクオリティーの担保を重視しているという。

それら複数の要素を、ほんの数秒のスキル演出の中でどう表現していったのか。各部へのこだわりをひとつずつ南氏は語ってくれた。

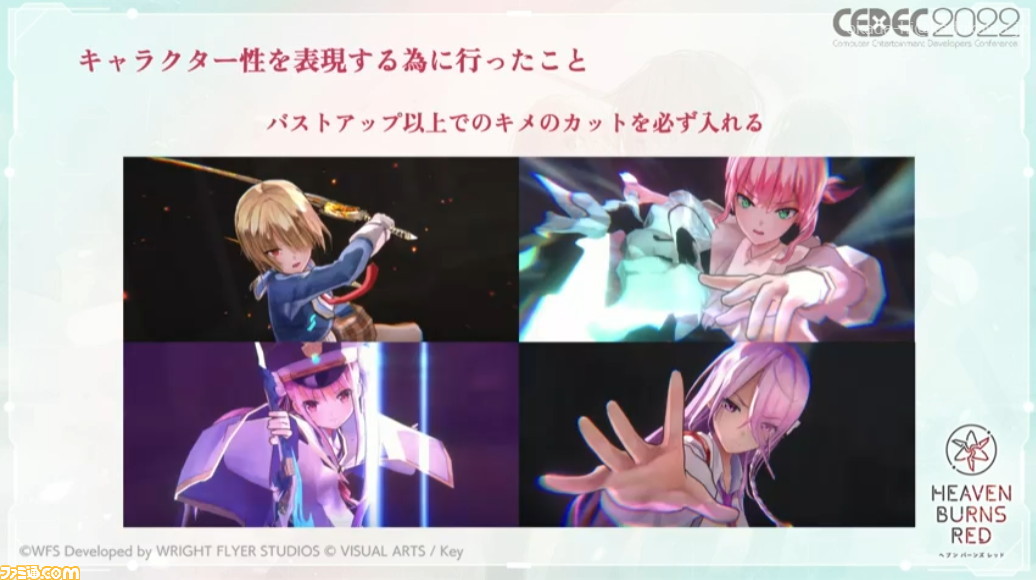

キャラクター性の表現については、かわいいキャラを近くで見せる、豊かな表情を見せるために、必ずバストアップ以上でのキメカットを入れることを意識しているという。その技に込める決意や敵に対する感情など、キャラの感情を表現するためにバストアップ以上のカットを入れているそうだ。

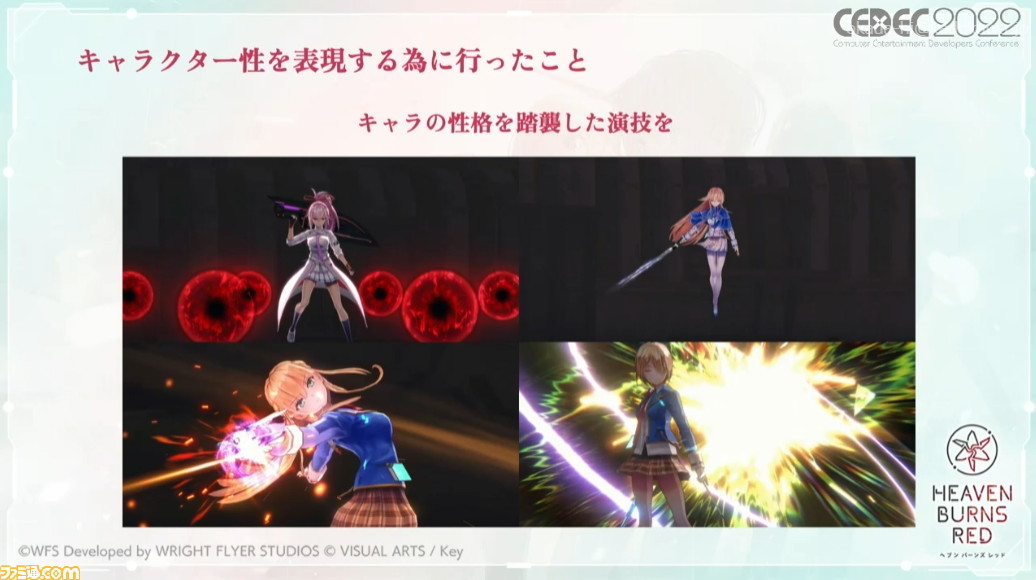

また、キャラの性格を踏襲した演技もポイントになるという。ポーズや仕草でキャラクター性の表現を強化している。男勝りなキャラクターなら大股で立つポーズを取らせ、凛とした性格のキャラにはスタイリッシュなポーズを、とキャラの個性が光る演出にこだわっているそうだ。

スキル演出中には、キャラのモチーフや設定を取り込むことも、積極的に行っている。そのキャラならでは、『ヘブバン』ならではの演出になることを心がけたようだ。魅力的かつ、そのキャラならではの納得感が得られる仕上がりを目指している。

また、カードイラストのテーマとスキル演出が合致するようにし、雰囲気や世界観を統一し、感情が途切れないようにしているという。

ここまで紹介があったように、スキル演出にはさまざまなこだわりがあるが、実際にはそれらを数秒のあいだに表現しなくてはならない。プレイヤーの感情が途切れないよう短い尺で伝えきるためには、どのような工夫を施したのか。

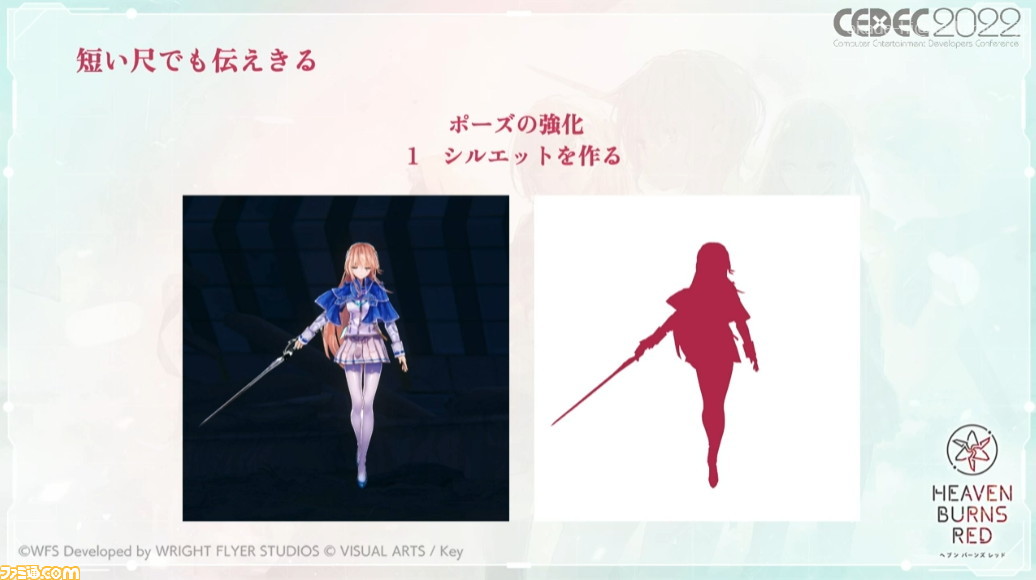

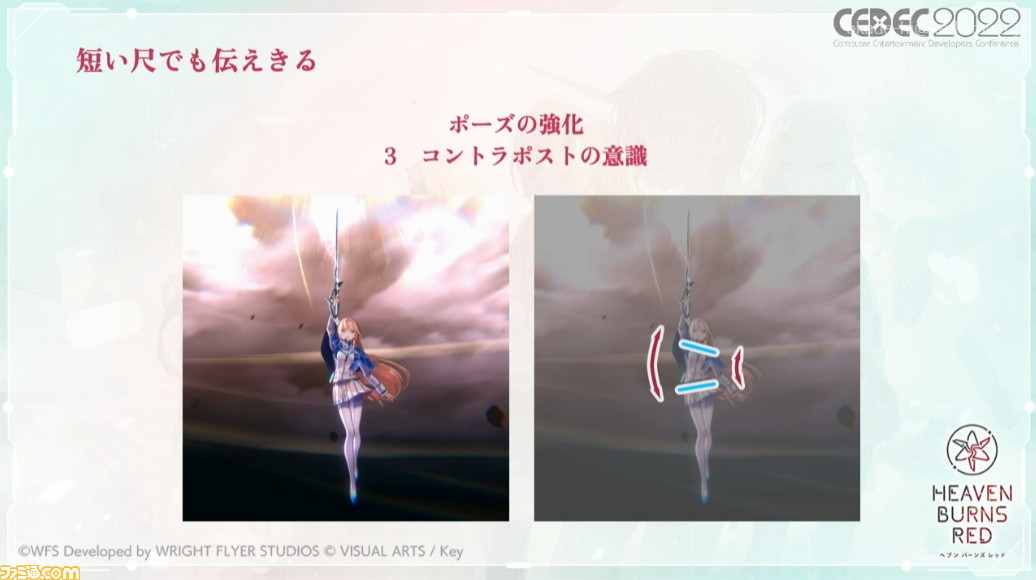

南氏はポーズ作りを強化し、キャラクターのポーズをシルエットにしても、その姿の意味合いが通じるかどうかを意識したという。「シルエット状態にしても、そのキャラが何をやっているのか理解できるポーズ作りが理想となる」と南氏は語っている。

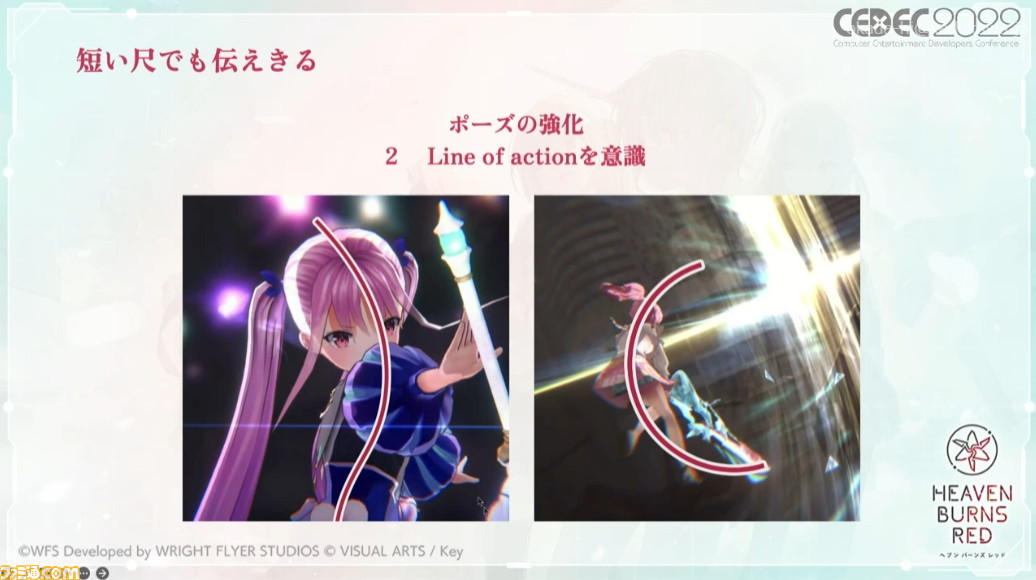

そのほか、身体の曲線や、コントラポストを意識したポーズも意識したとのこと。身体の描くラインひとつを取っても、どの方向に力が向かっているのかを表現できるため、細かい内容ながら非常に重要になってくるそうだ。

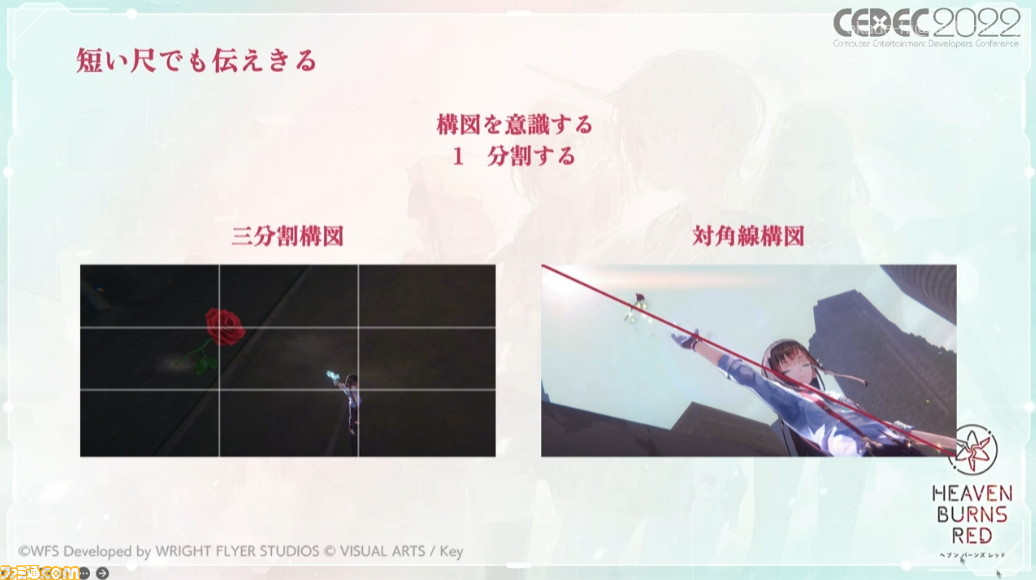

また、短い尺で伝えきるための工夫として、ユーザーが理解しやすい画面をグリッド分けする三分割構図や、斜めに1対1に分ける対角線構図なども採用されている。視線を誘導しやすい日の丸構図、消失点を使った演出も積極的に取り入れているという。

短い尺で感情が伝わり、視認性や体感を上げて気持ちを途切れさせないことを意識して作られたスキル演出の数々。これらは奇をてらった特殊なことをしているのではなく、基本を忠実に取り組んで作られたものだという。

インゲームで感情を途切れさせない演出について、南氏はバトルとストーリーを途切れさせることなく、シームレスにつなぐことだと統括する。さまざまな演出手法を取り入れて『へブバン』らしい世界観を表現していくことが、ビジュアルアイデンティティのひとつと統括した。

モーションキャプチャーを活用した『ヘブバン』のシネマティクス

最後に竹俣氏から演出方針の共有、描きたい感情のキャッチアップ、死生観の追求といったシネマティクスチームのアプローチの紹介があった。プレイヤーに感動を与えるためにどのような手法を取っていったのか、その強いこだわりの数々が明かされた。

なお、ここから紹介する内容にはストーリーの革新的なネタバレを含む画像が入るため注意してほしい。

ストーリー中の1シーンを切り抜いても、さまざまな感情や情景を想起できるようにこだわって作っているという。なぜ細部までこだわるのか、その理由について竹俣氏は、「『ヘブバン』のシネマティクスのクオリティーが、そのままプレイヤーの感動体験に直結すると定義したから」だと語る。

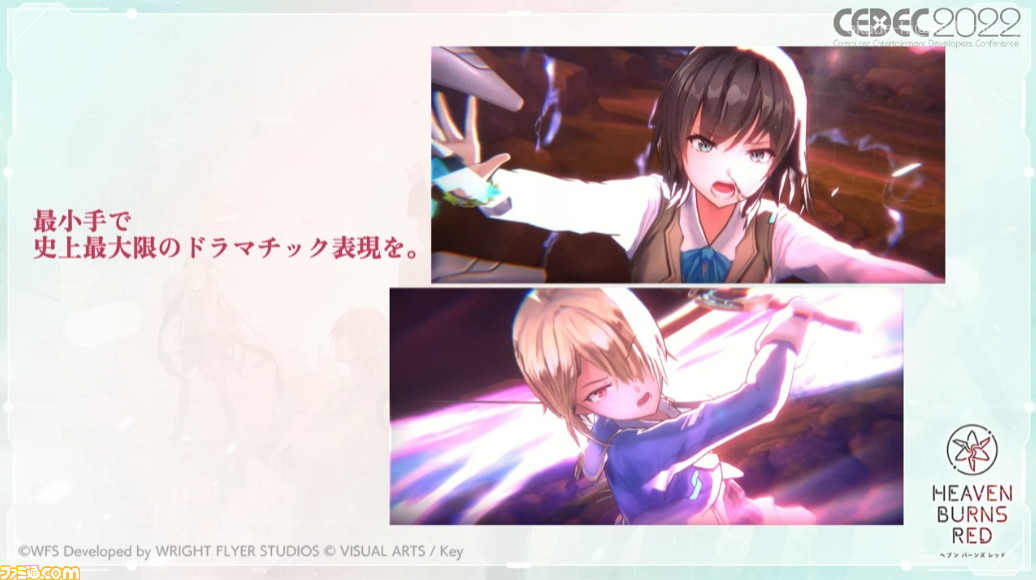

シネマティクスチームでは、“最小手で史上最大限のドラマチック表現を。”という目標を掲げている。時間が人員が限られる中で、『ヘブバン』の目指す“最上の、切なさを。”を形にするため、少ない手数で感動体験を届けることを徹底したそうだ。

竹俣氏自身は3Dアーティストとしてやりたいことは山のようにあったが、時間・人員が限られる中で、『ヘブバン』にとって重要なものを取捨選択することを選んだと語っている。だからこその、目標に掲げた“最小手”となっている。

最小手で最大限の表現をするために、レンダリングのハイブリッド、キャラクターの表情による表現、アクターを活用した物語の実演を交えたモーションキャプチャーの3つの要素を徹底して制作は進められた。

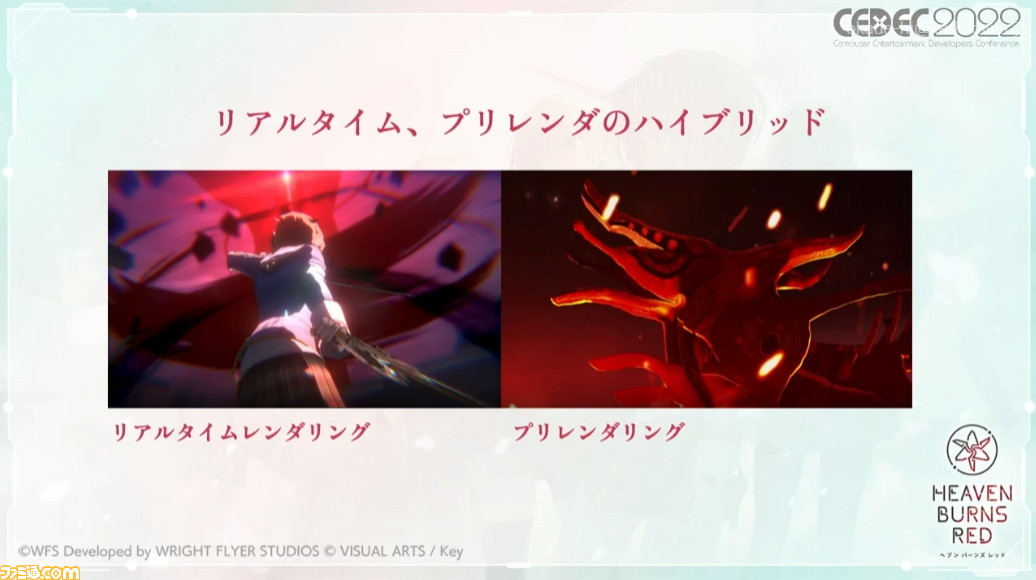

『ヘブバン』のムービーは、リアルタイムレンダリングと、プリレンダリングのふたつの手法を用いたハイブリッド式になっている。それぞれの使用タイミングの違いについては、リアルタイムレンダリングはキャラの感情の振り幅が大きいドラマ、プリレンダリングは強大な敵のスケール感や情景のスペクタクルを表現する際に活用しているようだ。

これらふたつを同時に使用することによって生じる違和感も、プレイヤーに与えないようバランスを取っているという。

時間・人員とリソースが限られる中、感情を最大限に表現するため、フェイシャルに注力すべきと竹俣氏は判断。リリース4ヵ月前と直前のタイミングで、キャラクターの個性を表現できるさまざまな手法を取り入れることを決めたそうだ。

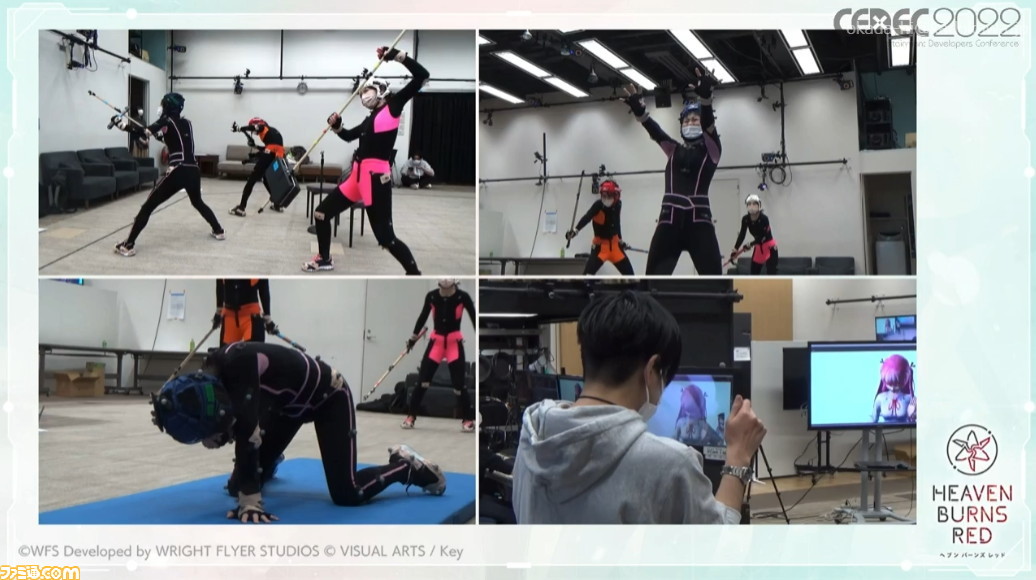

『ヘブバン』では4章以降、さらなる表現の追求のため、アクターを用いたモーションキャプチャーも取り入れている。モーションキャプチャーでは細かな息遣いなど生のお芝居のクオリティーを、ゲーム内に反映できるためさらなる感情表現を追求できるようになったという。

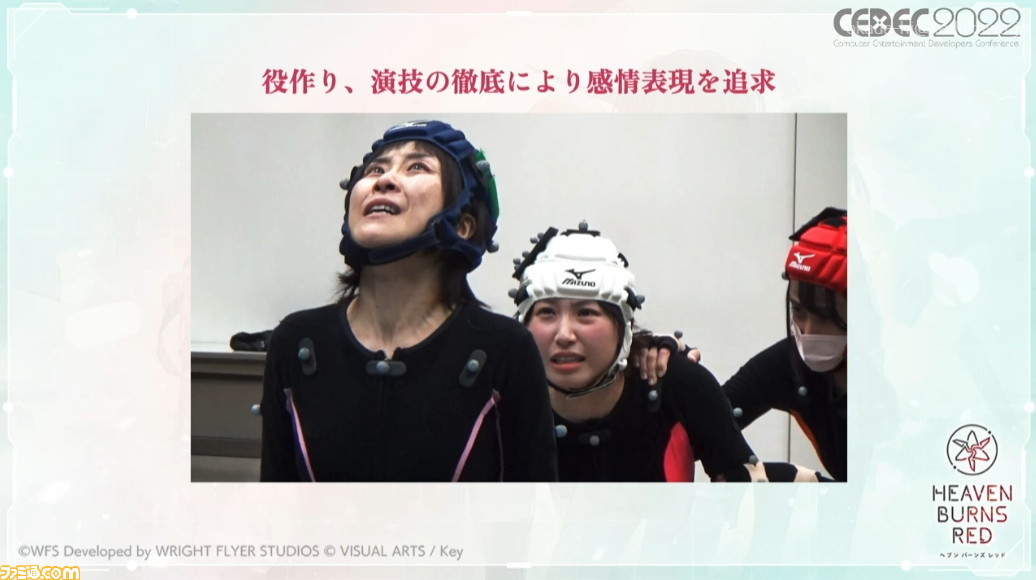

単純にモーションキャプチャーを使うのではなく、アクターによる役作りや演技指導も徹底することで、より精密で明確なイメージを再現できるようにする強いこだわりが見て取れる。

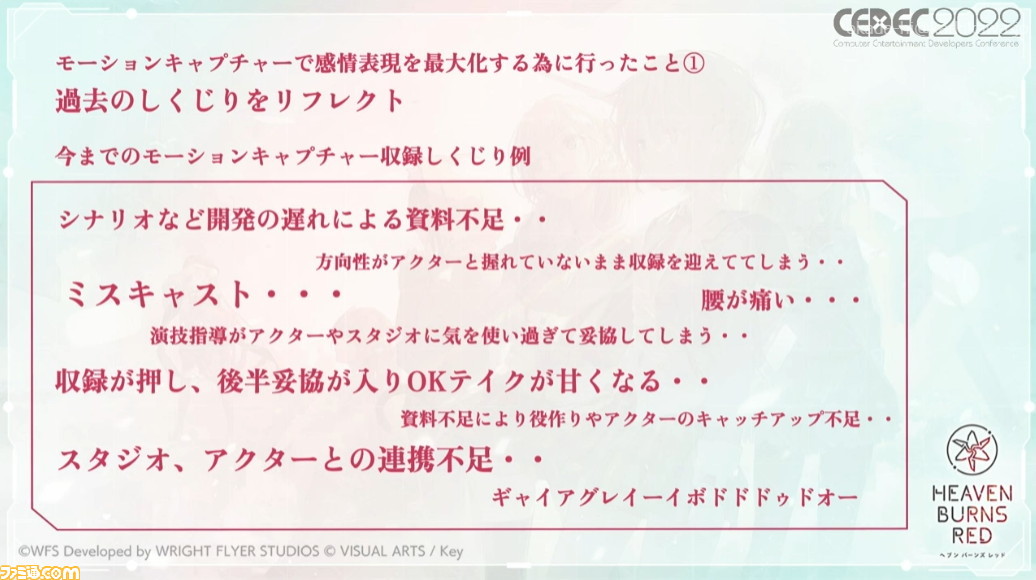

竹俣氏は過去の失敗経験からアクターやスタジオの選定にも徹底し、スピード感を意識しつつ、アクターとの事前打ち合わせなども徹底し、キャラクターを作り込んで稽古したという。とくに演技指導には徹底したと竹俣氏は語り、感情の細かな揺らぎまでアクターとすり合わせをしたそうだ。

シナリオ、演技、映像演出、サウンド。これらすべてを丁寧に積み重ね、感情表現を最大化させることが、『ヘブバン』のビジュアルアイデンティティのひとつだと竹俣氏は定義づけた。