マイクロソフトが放送した新作ゲーム紹介番組“Xbox & Bethesda Games Showcase”で、ベセスダ・ソフトワークスのオープンワールドFPS『Redfall』のゲームプレイ初公開トレイラーが公開された。

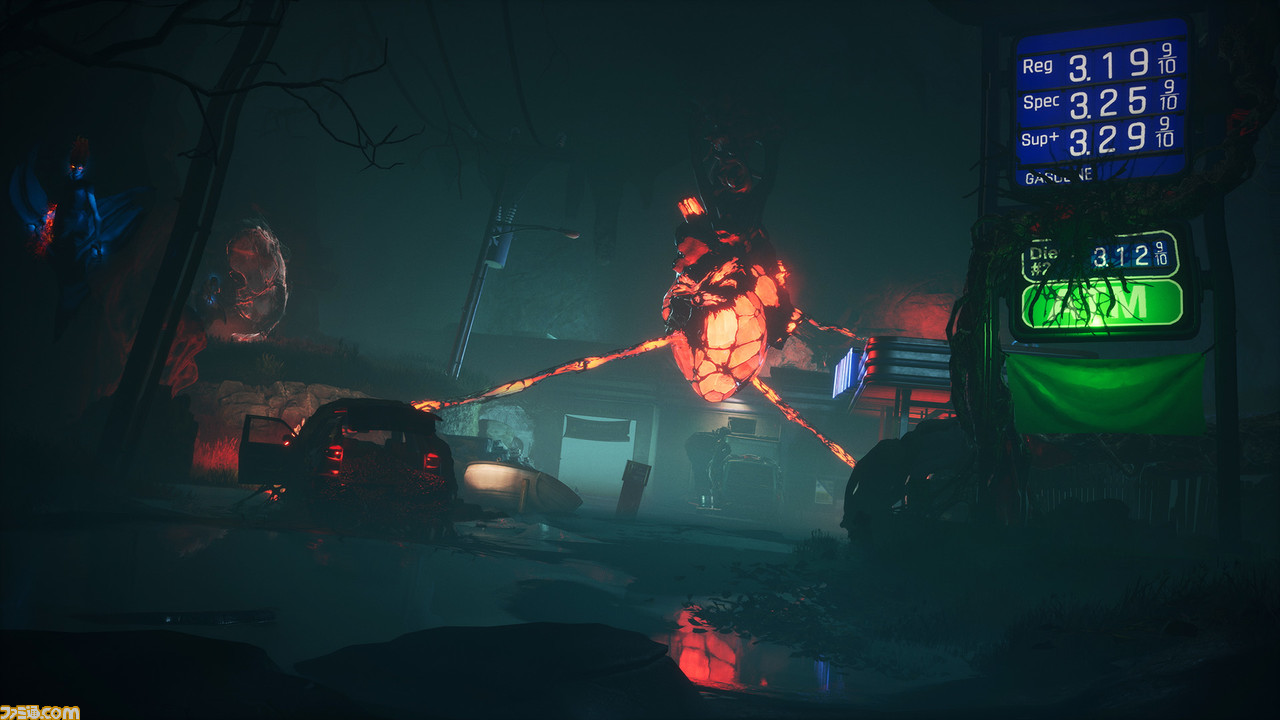

本作は『ディスオナード』シリーズや『Prey』といったユニークな一人称視点アクションアドベンチャーゲームを手掛けてきたArkane Studiosによる新作。2023年前半にXbox Series X|SおよびPCでの発売を予定している。

さて、トレイラーではオンラインCo-op(協力プレイ)も交えた探索や戦闘の実際の様子が紹介されていたが、もうちょっと詳しく知りたいパートや具体的には解説されていないミョーに意味深なシーンも多々。そこでオンラインインタビューで本作の開発を率いるArkane Austinのハーヴェイ・スミス氏とリカルド・ベア氏に話を聞いた。

ハーヴェイ・スミス

Arkane Austinを率いるスタジオ・ディレクター。2000年のオリジナル版『Deus Ex』でリードデザイナーを務めるなど、早くからOrigin SystemsやIon Stormなど伝説的なスタジオでキャリアを積んできた。Arkaneには2000年代後半に参加。

リカルド・ベア

本作の共同クリエイティブディレクター。オリジナル版『Deus Ex』にゲームデザイナーとして参加したのち、Arkaneには『ディスオナード』から参加。『Prey』ではリードデザイナーを務めているほか、クリエイティブディレクターとして各作品のDLC等も手掛けている。

オープンワールド&Co-op対応! Arkaneが新たに挑むコンセプト

――過去のArkaneの作品は、いくつか共通する部分があります。ユニークなアクションスキルとか、メモや手紙などのテキストから手がかりとなる情報を得られるとか、あるいはそういったいろんな方法を組み合わせて問題解決できる“イマーシブシム”な作りとか。それらの作品を通して本作の特徴を説明するとどんな感じでしょうか?

ハーヴェイ確かに重なる部分がたくさんありますね。『ディスオナード』は“幅広い”リニアなゲームという感じでした。目的地のある街の一区画に導かれていくわけですけど、その中ではさまざまなルートを取れた。

でも今回のゲームでは完全にオープンワールドでどの方向に行くこともできる。乗り物とか馬が前提のものではないので“歩きの”オープンワールドという感じですが、世界は大きいです。ふたつのオープンワールドの地域があって、一連のキャンペーンミッションとサイドミッションがあって、プレイヤーが関わるちょっとした自動生成の要素もある。ゲームプレイ公開動画に出ていた“ネスト”(巣。詳細は後述)もあります。

でもこれらにまたがって、Arkaneのゲームにあったものすべてがあります。主人公とあれこれ会話するキャラクターとか、世界を観察する要素とか、AIの状態によって変化するセリフとか、ゲーム内の読み物ですとか、そこで何があったのか環境を通じて語られるストーリーテリングですとか、そういったものはすべて入っています。

こういったものは私たちが好きなものですから、(新たなスタイルに挑むからといって)何も犠牲にしていません。ちょっと報酬アイテムを配置したりする際にも、それが意味があるものになるよう小さなシーンを作り上げたり、敵との遭遇や待ち伏せなどを組み込んでいます。

――『Redfall』のトーンを理解するために、どんな映画を参考にしたり影響を受けたか教えてください。

リカルド本作のトーンとインスピレーション受けた作品のどちらもお話しましょう。開発の初期段階では、もっと完全にホラーな感じでいけるだろうと考えていました。とても陰鬱としていてダークでショッキングな感じですね。

でももっとこう、ハロウィンぽいアプローチのほうがこのゲームにとってはいいんじゃないかと思ったんです。ハロウィンって不気味で怖いものでもありますけど、同時に楽しいですよね? 同時に楽しむことも怖がることもできる。これがゲームのトーンになりました。

どの映画に影響を受けたかやどの映画が好きかなどはスタッフによって異なりますが、『ロストボーイ』(1987年、ジョエル・シュマッカー監督)などの1980年代のヴァンパイア映画などはあてはまるでしょうね。

それと『呪われた町』(小説)などスティーブン・キングの影が少しばかり。スティーブン・キングの多くの話はニューイングランド(マサチューセッツ州を含むアメリカ北東部の6州)を舞台にしていますから。もっと最近のものだと『The Passage』(ジャスティン・クローニン)というクールな小説のシリーズがありました。ヴァンパイアものなんですが、もっと現代的で科学に即しているようなやつです。

ハーヴェイよく言及してたものだと『30デイズ・ナイト』(2009年、デヴィッド・スレイド監督)かな。原作コミックの方と映画どちらも。私たちの吸血鬼も志が高いわけではなくて、人間性を捨ててぞっとするような道を選んだようなものですから、一員になりたいとは思わないでしょう。怖い存在です。

吸血鬼との戦いの舞台レッドフォールには仕込みもいっぱい

――『ディスオナード』や『Prey』では世界設定の点でも共通する部分がありました。『ディスオナード』のダンウォールや『Prey』のタロスIはどちらもある種の壊れた技術都市で、それは兄弟スタジオによる『Deathloop』のブラックリーフにも通じています。今回のレッドフォールはちょっと違う感じがしますが、その点はどうでしょう?

リカルド私たちのすべての作品で共通して創造的な価値を置いている部分として、真実味のあるしっかりとまとまった世界、そして可能な限り深く没入できる世界を作り出そうとやっています。

それを実現するためにはたくさんのリサーチが必要で、(ストーリー体験を担当する)ナラティブ班もアート班もマサチューセッツ州に取材に行って、地元感がありつつどこか不気味だったりクールだったりするニューイングランド特有の建築の膨大な写真を撮ってきました。そういった形で、たとえ完全に架空の場所だとしてもどこかに本当にあるような感じを出せるよう、どのゲームでもたくさんのリサーチを重ねてきました。

その上で今作について異なるアプローチと言えば、ダンウォールや宇宙ステーション(タロスI)のようなファンタジーの場所を新たに模索するのではなく、人々が自動的にわかっているような場所にしたかったんです。その界隈に住んだり、そこから雑貨屋とか酒屋とかに行くのがどんな感じか誰でもわかるような。

でもそれだけでなくて、その上に吸血鬼の現実を捻じ曲げるサイキック能力によるひねりを加える。つまり、今回は一見どこか見慣れたような設定の場所だけど、そこに吸血鬼がしでかしたことによるスペシャルなArakne流のひねりが乗っているというわけです。

――トレイラーで、床に書き込みのある地図が置かれているシーンがありました。あれはなにかの手掛かりになっている環境ストーリーテリングでしょうか? ああいうのが好きなんですが。

リカルドはい、ああいうのは私たちの強みですね。自分たちでArkaneのゲームを作っていて好きなのが、ああいったものを入れることで本当にその中に住んでいるような世界を作ることです。トレイラーで見たあの地図はサイドクエストの一環だか発見できる秘密のエリアだかにあるもので、確かにあれを参考に場所を探すとクールな発見に導いてくれます。

ただそれだけでなくて、あらゆる場所にさまざまな考えをこめています。そこに誰が住んでいたのかとか、吸血鬼の乗っ取りが完了する前に何が起こったのか、そこがどう奪われてしまったのかとか。人々がメモや日記を残していたり、携帯電話を落としていったかもしれません。そういった発見があらゆる場所にあります。そういった手掛かりによって、この世界に何が起こったのか探っていってほしいですね。

レッドフォールにおける、吸血鬼の生態系

――オープンワールド世界に天候や昼夜の変化はありますか? またそれらはどうゲームプレイに影響しますか?

ハーヴェイはい、日の出と日没があります。天候変化もありますし、ゲームプレイに影響する特定のストームもあります。吸血鬼は日中は休眠していることも多いですが、戦わなくなるほどではありません。

リカルド太陽を隠していますからね。映画やコミックだと「太陽が出ているあいだは安全」というのが定番ですが、私たちのゲームではそうじゃありません。“ブラック・サン”と呼ばれる非常に強力な吸血鬼、彼女が太陽を闇で遮蔽しているんです。なので日中でも安全ではありません。吸血鬼たちを起こしたら追われることになるでしょう。

本作での吸血鬼は、力を持っていて、裕福で、みんなを食い物にしているようなある種の人々を象徴しています。生存者としてはそれに対抗するためにコミュニティを築き上げ、街を取り戻さないといけない。ゲームの序盤では消防署に拠点を築くことになります。紫外線ライトと防衛設備で要塞化して、一種の対吸血鬼レジスタンスを結成するんです。

というわけで消防署には会って会話して助言をしてくれたりする人々がいくらかいます。そして時折オープンワールドでのミッションをくれたりもします。まぁ危険ではありますが、メリットもあるという感じです。それらをやるかやらないかはオプションです。

――トレイラーでは自爆しているかのようなクリーチャーがいましたが、特殊吸血鬼などがいるのでしょうか?

ハーヴェイまず私たちの吸血鬼の外見は幅広く、男女の区別があって、顔のタイプや髪の色や服などのバリエーションもあります。その上で機能的に異なる吸血鬼がおり、ベーシックな吸血鬼ですらも他と異なるTrait(特性)を持っていることがあります。一種のエリート版ですね。

それだけでなく特別な吸血鬼もいて、念動力で引き寄せてきて離れた所から消耗させてくるというのが一例です。あるストームが発生した時だけやってくるのもいます。赤い稲妻をともなったストームとともに出現して、誰かと場所を入れ替えてきます。

そして変化した人間もいます。吸血鬼たちは彼らを信奉するカルティストたちを徴用して変化させ、小間使いとして使役します。詳しくはまたいずれお話することになるでしょうが、今日は彼らにそういった生態系があるということを覚えておいてください。

――また何か青い壁のようなものが映っているシーンがあったんですが、あれはなんなんでしょうか?

ハーヴェイ“ネスト”という青い球状に囲まれた変異空間があって、その中に行くと強力な吸血鬼たちがいます。ネストは無視するとどんどん大きくなって、中にいる吸血鬼たちも強力になっていきます。

戦闘スタイルとアップグレード

――あなたの好きなプレイスタイルはどんな感じですか?

ハーヴェイ自分はステルス系の仕組みを使って、できるだけ察知されないようにして背後から1体ずつ倒していったり、屋上に出て偵察するといったのが好きですね。

そして本格的に戦闘が始まると……ああ、今作は『ディスオナード』みたいなハードコアなステルスゲームではないんです。もっとアクションシューティングRPG的なものだと思ってください。

でも敵AIそれぞれに周囲に対する知覚を持たせているので、ステルスは結構有効な作りになっています。「こいつとは関わらないでおこう」と思ったけど気付かれて追跡されて、別のエリアに到達したけど背後に現れるといったことも起こります。

あと、敵の一団を別の一団に誘導して戦わせるなんてこともできますね。この世界ではしばしばダイナミックな仕掛けを目にすることもあります。何らかの目的で派遣されてきた“ベルウェザー・セキュリティ・グループ”の兵士たちが吸血鬼たちを硬化させる紫外線ライトを並べて備えていたりします。彼らを勝たせてもいいんですが、忍び寄ってライトをオフにしてしまって吸血鬼に襲わせて、あなたは生き残った側を“掃除”するんでもいい。私たちはこういったダイナミックな仕組みが好きなんです。

私が好きなスタイルはそんな感じですね。ちょっとステルス寄りで、必要になったら戦闘もするけど、クルマを爆発させて巻き込むとか、紫外線ライトを消すとか逆につけるとか、トリッキーなプレイを狙えれば狙っていくといった具合です。

――完全ステルスクリアーを狙うタイプのゲームというより、いつどうやって有利に戦いを始めるかにステルスを使えるという感じですかね?

ハーヴェイそうですね、機先を制するなどのアドバンテージを得るためのものです。

――リカルドさんはどんなスタイルが好みですか?

リカルドステルスは逃げるのにも使えますね。ジェイコブのクローク能力(身を隠す)のいい所は、ヤバくなってきた時に逃げ道を作れるということです。いくつかの敵は救援を呼ぶ能力を持っていて、カルティストが拡声器を持っていたり、仲間を召喚する能力を持つ吸血鬼もいたりします。なので、離脱手段を持っているのはいいことです。

さて自分が好きなスタイルは……ステルスもよくやるんですけども、レイラやデヴィンダーなどを選んで移動系の能力を使うことですかね。デヴィンダーはテレポーターを投げられるんですが、それによって秘密の場所や通常たどり着くのが難しい場所に行けます。探索を重視しているなら楽しいですよ。

――能力や武器は同時にどれぐらい持てますか?

リカルド現在のインベントリーの仕組みだと、3種類の武器を同時に装備できて、切り替えながら使えます。

また能力は3つのアクティブアビリティーを使えます。キャラクターごとに固有の能力セットがあって、それぞれアップグレードツリーがあるという形です。なので全部の能力をアンロックする頃には、3つの武器と3つの能力を持てると考えてください。

――スキルツリーの画面などで“Ward Remants”、“Blood Remants”、“Soul Remants”といった表示があったのですが、これらはリソースアイテムか何かでしょうか?

ハーヴェイ各キャラクターには能力カスタマイズ以外にコスチュームのカスタマイズもあり、たとえばジェイコブでプレイしているとして、リカルドのジェイコブとあなたのジェイコブはスキルツリーの取り方やコスチュームが違うことになるかと思います。

それに加えて一連のレムナントがあります。吸血鬼が所持しているもので彼らのサイキックな力が封じ込まれており、ある種ゲームプレイを変える特性を持っています。たとえば吸血鬼を倒して、彼らがポケットに持っていたクルマの鍵とかビリヤードの8番ボールを入手したとしましょう。超常的な力がこもったそれらのアイテムをレムナントのスロットに入れて装備することで、能力に変化をもたらせるという具合です。

オンライン協力プレイの仕組み

――協力プレイの仕組みはどうなっているんでしょうか。ジャンプイン・ジャンプアウト(いつでも参加・離脱可能)な形ですか?

ハーヴェイそうですね、どこで参加できるかについて特に厳しい制限は設けていません。ジャンプイン・ジャンプアウトのような形です。ただし難度は参加によって変動しますがね。

――マルチプレイのセッション間で、キャラクターのアップグレードなどはどう持ち越せるんでしょうか?

ハーヴェイその意味で言うと(毎回リセットされるような)“セッション”的な形ではないですね。『ディスオナード』のようなキャンペーン構造です。、ゲームを再び起動して前回の続きからはじめて、ミッション前のブリーフィング(説明)があって、オープンワールドをうろうろしてミッションに行ったり、あるいは他のものが気になって寄り道するというような。

プレイしていくと、新たな武器を手に入れることができます。レア度があり、さまざまな特性(付加効果)がついていることもあります。装備にはサイキックな効果が封入されたマジックアイテムなどもあります。

それとともに、戦闘をこなしたり、さまざまなタイプのミッションを完了することで経験値を得ます。それらはキャラクターのレベルアップに使えます。各キャラクターはそれぞれ固有の能力ツリーを持っていて、ポイントの割り振りはいつでも行なえます。拠点に戻る必要はありません。そしてそれらはプレイを中断しても単純に引き継がれます。

――たとえば、僕とおふたりがこれから一緒に協力プレイをするとしたらどうなるでしょう? おふたりは当然ものすごく成長したキャラを持っていてうまくて、一方で僕はド素人でキャラも全然成長していないわけです。可能でしょうか?

ハーヴェイはい。ホストが協力プレイをセットすると、世界はその人のレベルに調整されます。なので今おっしゃった形だと、私たちふたりが高レベルキャラを使ってあなたの世界でプレイするのは、もしかするとあまり楽しくないかもしれません。

恐らく私たちは新キャラを作って一緒に遊ぶことになるでしょう。キャラクターのリストに自分用・友達用・別の友達用といった具合に複数のレイラを持ったりすることもできます。それでジェイコブも、昔の大学の友達と遊ぶレベル20ジェイコブと、同僚と遊ぶ新しいジェイコブと2キャラもっているとかね。そういったことは可能です。