バンダイナムコスタジオは、インディーゲームレーベルとして“GYAAR Studio(ギャースタジオ)”を、2021年に設立。同レーベルの第1弾タイトルとして『Survival Quiz CITY(サバイバルクイズシティ)』を2022年3月4日にSteam向けに配信した(パブリッシングを担当するのはPhoenixx)。

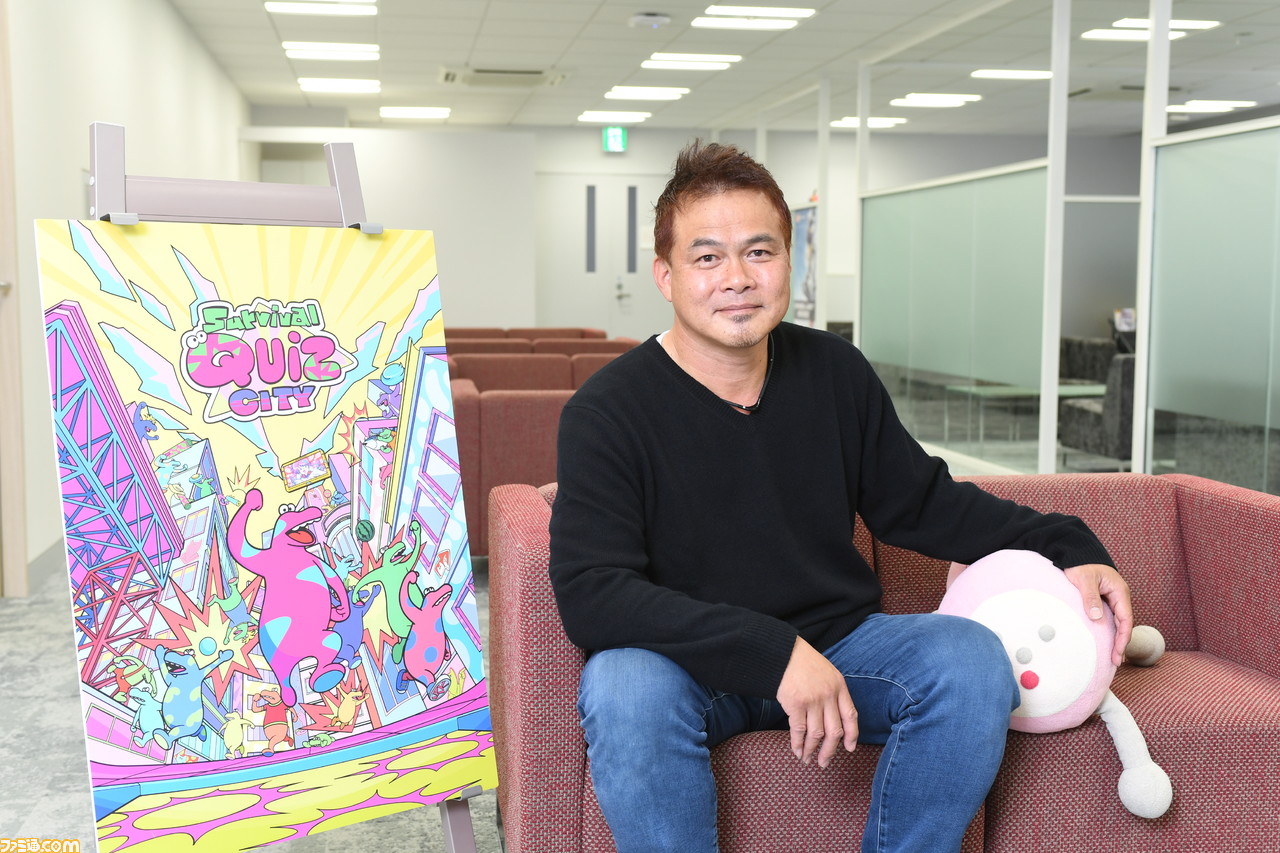

“GYAAR Studio”の目的はトップクリエイター育成で、若手クリエイターが自由な発想で独創的なアイデアをダイレクトに表現するための場となることを目指しているという。GYAARスタジオ推進部 マネージャーの大舘隆司氏に、スタジオ設立の経緯や、具体的なタイトル展開、今後の目標などを聞いた(取材は2021年末に実施したものです)。

大舘隆司氏(おおだてりゅうじ)

バンダイナムコスタジオ

GYAARスタジオ推進部

GYAARスタジオ推進課

マネージャー

ゲームファンに期待される存在であり続けるために

――まずは、GYAAR Studio設立の経緯を教えてください。

大舘当社の親会社であるバンダイナムコエンターテインメントの社長に宮河(宮河恭夫氏)が就任したときに、当社の取締役の小林(小林毅氏、当時執行役員)と打ち合わせの機会があって、「どうやったらクリエイティビティ溢れるゲームが作れるのか?」という話題になったらしいんですね。

そこで、最近尖ったゲームが中々作れない状況にあるが、インディーゲームくらいの規模感で、ゲームをどんどん作れると、クリエイティビティ溢れるものが出てくるのでは、という話をしたところ、「おもしろそうだ」というのがきっかけになっています。2019年くらいのことですね。宮河としては、バンダイナムコスタジオは、バンダイナムコグループの中の、モノづくりのコアであるべきという考えだったようです。

――何よりも、クリエイティビティに対する希求があったのですね。

大舘ゲームの開発規模が大きくなるにつれ、かつては1年くらいで開発していたものが、4~5年かけて作るものになってきました。いま、現場でプロデューサーやディレクターとして最前線で活躍しているスタッフは、かつて、ニンテンドーDSやWii、PSP、プレイステーション2など、比較的コンパクトなプロジェクトで複数のプロジェクトを手掛けて、お客さんのフィードバックを受けて成長してきたクリエイターたちです。あのころはクリエイタービッグバンというか、ゲーム業界を見回してみても、たくさんの人材が輩出されてきた。いまはそういう機会がなくなってきたという危機感があるんです。

――1プロジェクトに4~5年かかると、フィードバックを受ける頻度も下がりますね。

大舘そういう育成の期間があって、いまのメジャーIPを任せられる状況があるのですが、現状はそういう流れが生み出しにくくなっています。いま、なかなか若手が成長する機会がないんですよ。それがインディーゲームの規模感のゲームを年間でいくつか走らせられれば活性化するのではないか、さらには社内に埋没しているクリエイターの発掘にもつながるのではないか、というのが今回の取り組みの主眼です。ただ、誤解しないでいただきたいのは、“バンダイナムコスタジオがインディーゲーム市場に乗り込む”というわけでは、けっしてないということです。

――GYAAR Studio設立には、そういう狙いがあったのですね。

大舘GYAAR Studioは、若手を中心としたトップクリエイター育成の目的で企画されています。収益拡大や市場拡大を目指しているわけではありません。バンダイナムコスタジオのクリエイターは、自由な発想で独創的なアイデアを出せる存在であり続けたいと考えていまして、ゲームファンに期待される存在であり続けるために、GYAAR Studioを設立したということは言えるかと思います。

――2019年にプロジェクトが始動して、どのようにGYAAR Studioにつながっていったのですか?

大舘インディーゲームを作ろうとなったときに、インディーゲームに挑戦してくれるスタッフを、横串で集めるしかないと発想しました。当社は、第1スタジオ、第2スタジオ、第3スタジオ、技術スタジオというふうに開発スタジオが分かれているのですが、人材がほしいとなったら、そのどこにでも声を掛けられる状態にしないといけない。社内的に風通しよく、プロジェクトを立ち上げていくために、新たにスタジオを立ち上げてしまったほうが、よりよいだろうと判断したんです。

――GYAAR Studioの立ち上げはスムーズに進んだのですか?

大舘いえ(笑)。そこは、やっていいのかと疑いながら(笑)、慎重に進めていました。「GYAAR Studioでやっていきましょう」ということで、社内でコンセンサスを取るのに、1年くらいかかっています。とはいえ、“人材育成”ということで、全社を挙げて協力的な体制になっています。あと、ちょうどタイミングよく、『Survival Quiz CITY』のプロジェクトが立ち上がっていたので、いい推進力になってくれました。

――『Survival Quiz CITY』は、GYAAR Studioが立ち上げられる前から進んでいたのですね。

大舘『Survival Quiz CITY』はもともと開発が進んでいて、出口をどこに持って行こうかという状態ではあったんですね。それで、“零号機”と名付けてモデルケースとして展開することにしました。そもそもバンダイナムコスタジオでは、業務の手が空いたときに、企画を出すことになっているんです。これはもう日常なのですが、そんな企画の中で光るものがあったのが、『Survival Quiz CITY』でした。小林が、「これおもしろくなりそうだから、作ってみなよ」ということで、けっこう形になっていたんですよ。

――おお。「やってみよう」という感じで動き出すプロジェクトは、バンダイナムコスタジオでもけっこうあるのですか?

大舘技術研究なども含めると、けっこうありますよ。たとえば、私が担当している『神酒ノ尊-ミキノミコト-』(発売元:バンダイナムコエンターテインメント)という日本酒のキャラクターIPは、バンダイナムコスタジオの企画公募にエントリーして、優秀作として選ばれたものがもとになっています。

――零号機の『Survival Quiz CITY』は少し例外として、GYAAR studioでのプロジェクトはどのように進められていくのですか?

大舘まずは、プロジェクトリーダーが“勇者”として任命されます。そして任命された勇者が、ひとりで飛び出して、旅の仲間となる開発スタッフを探すんです。

――まさにRPGみたいですね。

大舘そういうのが理想の形だと考えていて、だから“勇者”という呼びかたをしているんです。ただ、ひとりでできる場合もあるのですが、選ばれた人によっては、なかなか横のパイプがないこともあります。そんなときに私の出番がやってきます。「この人と会ってみなよ」という機会を設けさせていただいて、勇者にアドバイスをしていくという役回りですね。

――RPGの長老みたいな役回りですね(笑)。ちなみに、勇者の選定はどなたが?

大舘これは各スタジオから推薦者を出してもらって、その中から取締役が集まって決めます。“勇者選定会”というのですが。で、おもしろいのは、その勇者には、内示日の当日に代表取締役社長の内山(内山大輔氏)が、「キミが勇者だ!」と伝えることになっているんです。

――社長みずからが指名するのですか(笑)。

大舘勇者の上長とかとは内々で調整はするのですが、本人にはなるべくわからせないようにしておくという(笑)。ちなみに、”勇者“のネーミングもたしか内山だったと思います。ベタかもしれませんが、内山はわかりやすく説明するという傾向がありまして。

今回の取り組みの、ひとつのおもしろさとしてあるのが、「勇者をやりたいです」という公募系にしなかったことです。いままで社内で企画を公募したりもしたのですが、うまくいかないことも多かったんです。プロジェクトを推進していくのと、おもしろいゲームを作るスキルは別モノですし、企画をしっかりと完成させるためにべつの素養が必要だったりします。今回は、バンダイナムコスタジオとして、将来のコアクリエイターとして活躍してもらう人、期待する人に、勇者になってもらいたいと思っているんです。勇者になると守らないといけない“勇者の掟”なんてのもあります。「1年で作り上げなければなりません」、「仲間は自分で集めなければいけません」とか。

――勇者に選ばれた人は、「え、オレが勇者に!?」みたいになるんですよね? 人によっては頭を抱える人もいるかもしれないですね。

大舘そうですね。人事異動もしますからね。

――GYAAR studioのプロジェクトは、すでに複数走っているのですか?

大舘そうですね。いま零号機があって、初号機も動いています。で、弐号機は勇者が内定した状態です。初号機は、勇者主導のもと、ようやく企画がいくつか出てきている状況ですね。そこから絞り込んで、いざ作り出すのは、もう少し先になるかな……という感じです。

――プロジェクトメンバーの人数はある程度固定する予定なのですか?

大舘だいたいなのですが、社内の人数はマックス5人くらいでやりたいなと思っています。そこからは開発パートナーさんの力を借りながら進めていく感じですね。

――ああ、外部の方とのやりとりも、基本的には自分たちでやって勉強しなさいというスタンスなのですね。

大舘そうですね。とはいえ、GYAAR Studioは研修ではないので、ひととおりの状況を把握してもらいはするのですが、それだけで終わらせないように僕らがいます。“GYAAR Studio推進部”という形にしているのは、所属しているメンバーたちがうまいこと動けるように、まわりでケアするというコーディネート集団だからです。「この会社といっしょにやるといいのでは」と適宜アドバイスなりをする形で進めていきます。

――開発パートナーさんやパブリッシャーさんは、そうやってある程度道筋を決めてあげて導いてあげるのですね。

大舘そうですね。パブリッシャーさんも、「このゲームだったらここがいいんじゃない?」とか、「こういうやりかたで開発していきたいのなら、ここがよさそう」といった、相性がよさそうな会社さんを紹介するスタンスです。『Survival Quiz CITY』のパブリッシングを担当するPhoenixxさんは、もともとバンダイナムコエンターテインメントの方経由でご縁があったので、わりと最初からトントン拍子で決まりましたね。

自由な発想で独創的なアイデアを出せる存在であり続けたい

――初号機の進捗が気になりますね。選ばれた5人のメンバーの反応は、どんな感じだったのですか?

大舘あ、初号機に関しては、勇者と勇者のお供の魔法使い、そして僧侶のプログラマーがついた状態です。これもけっこうタイミングが大事で、最初の企画の段階で、ディレクターひとりに4人がつくと、すごくプレッシャーになるんですよ。そのため尖ったものが出せないんです。アイデアが自由に出てこないんですね。

――ああ、なるほど。

大舘必要なのは壁なんです。アイデアをコンとぶつけると返ってくる、壁になってくれる存在がまず必要なんです。

――おもしろいですね。

大舘その勇者がパーッと5個くらいアイデアを出してくるんだけど、「これでいいのかな?」と迷い始めたときに、壁1枚ポンと立ててあげる。そのスタッフとのやりとりの中で、「この考えでいいのかな?」と、絞り込めてくるわけです。

――壁役に適した人材もちゃんと把握しておいて……ということですよね。

大舘そうです。資質を見ながら、適宜調整しています。

――最終的にGYAAR Studioでは、何ラインくらいを想定しているのですか?

大舘基本的に、当面は年間1ラインずつというつもりなのですが、将来的には2本3本走れるくらいになればいいなと思っています。バンダイナムコスタジオとしても、そのための体制作りをしていきたいです。

――少し踏み込んだことをうかがってしまいますが、このプロジェクトで、採算は最低限取らないといけないのですが、それともそこはあまり気にしなくてもいい?

大舘これは内山のほうからも、育成がメインなので、基本的には利益を生み出す必要はないとは言われています。とにかく尖ったゲームを作ってほしいと。ただ、大人の責任として、「開発費だけは回収してほしい」という要望はもらっています。現場の勇者たちには、「使った分のお金は稼いでね」という話はしています。

――大人の責任というのはおもしろいですね(笑)。勇者たちは、別に利益は挙げなくてもいいけど、そんなとんでもない大赤字にはしないくらいのものを作らなければいけないという責任は背負いこむ形にはなるということですね。

大舘そうです。まったく無邪気にやるのではなくて、一部は大人の責任は感じながらやってほしいというところはあります。

――かと言って、大きな赤字になったとしても、それで責任を問われることはさすがにないと?

大舘ないです。勇者に問われるのは姿勢なんですよ。実際のところ、僕らが無理なことを言ってやってもらっているわけです。期間も決まっているなかで、「尖ったモノを作れ!」、しかも、「ターゲットも定めずにモノを作れ!」と言っているので……。

ですので、うまくいかない可能性もけっこう高いと考えています。それをやらせている以上、「売れなかったら評価を下げる」というのは、よくないと思っているんです。萎縮するし、そのあとに続く勇者たちにもよくないので……。いずれにせよ、勇者に問われるのは姿勢ですね。

――姿勢ですか?

大舘GYAAR Studioは、言ってみれば僕らがけっこう無理なことを言ってやってもらうわけで、うまくいかない可能性もあるとは認識しています。それで、売れなかったら評価を下げるというのはよくないと思っていて、GYAAR Studioの評価軸は、あきらめずに、つねにポジティブに取り組むという姿勢ですね。いかに楽しみながら取り組むという。もし評価が下がるとしたら、あきらめたり、誰かのせいにしたりというのが見えたときではないでしょうか。

――ああー。古今東西のRPGでも、勇者が闇落ちしていったケースは多いですし……。そういうことも想定はしている?

大舘いえいえ(笑)。どうなんでしょうかね。まあ、勇者がやる気なくなって止めてしまうというパターンはよくないと思うのですが、一方で、勇者が覇王になろうとして、権力を行使し出したら、それはそれで僕はちょっと見てみたい気がします(笑)。そういう状況になったら、たぶん僕は黙って見ていると思います。

――あら、そうなんですか?

大舘はい。「どこまでいくんだろう?」って。そういう勇者もアリかもしれない。スサノオノミコトみたいな奴になったらおもしろいなとか(笑)。

――チームに対して強権発動とかですかね……。

大舘進むのを止めるとダメで……。たぶん、少しはそういう要素がないと、『塊魂』みたいなゲームは生まれないんですよ。「これがおもしろいんだ! みんながどう反対しても、僕はこれでいくんだ!」くらいの気概がないと、新しいものは生み出せないと思います。

――GYAAR Studioの理想は、第二、第三の『塊魂』が生まれてくることですか?

大舘そうですね。わかりやすく言うとそうなりますね。バンダイナムコスタジオのクリエイターに期待する、尖ったタイトルの象徴として、『塊魂』があると思うんです。『塊魂』は、マーケティングとかいっさいナシで生まれてきていますので。

実際のところ、僕らも勇者も最初の取り掛かりとして、「誰に向けて売りましょうか?」とついつい言ってしまうんですよ。

――「勇者になれ!」というのは、ある意味で、会社から覚悟を突き付けられているのに近いのかもしれませんね。

大舘そうですね。それはあると思います。ただ、そこを乗り越えた人は、バンダイナムコスタジオという会社に対してインパクトを与えられる存在になると思うので。そういう人間を育てていきたいです。

――まさに“勇者”ですね(笑)。

大舘そうですね。「こういうゲームがあってもいいんだ」というタイトルを1 作でも投じることができたら、ほかの会社さんにとっても大きな刺激になって、もっと自由にモノを作れるようになると思うんです。もともと僕たちはそういう気持ちで育ってきたので、それは忘れずにいたいです。

――ところで、ユーザー目線からすると、GYAAR Studioは何をもたらしてくれますか?

大舘GYAAR Studioに関して言うと、ゲームユーザーの皆さんに対して直接何かがもたらされるというわけではありません。GYAAR Studioは、若手を中心としたトップクリエイターの育成を目的に設立されています。GYAAR Studioからリリースされるタイトルは、収益拡大や市場拡大を狙ったものではないです。バンダイナムコスタジオのクリエイターは、自由な発想で独創的なアイデアを出せる存在であり続けたい。言ってみれば、ゲームファンに期待される存在であり続けるために、GYAAR Studioという取り組みがあります。

ですが、ゲームコンテンツが皆さんに遊んでいただく製品である以上、皆さんに対してどういうメッセージであるべきか、というのは必要だと思います。

そこで考えているのは、作っている姿勢などをできるだけ自社の公式アカウントなどのSNSや、ホームページ上で情報発信していきたいなと思っています。『Survival Quiz CITY』も、重田たちが(重田佑介氏。プロデューサー兼ディレクター)自分たちで、「こういうことをやっています」というアピールをTwitterなどで発信しているのですが、そういうことを積極的にやってもらってモノを作る。そうすることによって、“ゲームを作る”ということを、たとえばゲーム業界を目指している学生さんたちがリアルに感じてもらえるといいなと願っているんですね。

選ばれたゲームクリエイターがゲームを作るのではなくて、自分とあまり変わらないような人が苦労し悶絶しながら、ゲームを作っているということを感じてもらえると、「あ、オレも何かやってみようかな?」という気持ちになると思うんです。そういう人が出てきて、ゲーム業界を目指す人たちが増えてきたり、ゲーム業界を活性化したいという声が多くなったりすると、世の中がよくなるのではないかというふうに思っています。

現在開発中「サバイバルクイズシティ」のアカウントです。今後、こちらから色々と情報を発信させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 https://t.co/yNWR59hcD1

— サバイバルクイズシティ (@SQCGame_JP)

2021-03-06 19:09:38

――GYAAR Studioは、“インディーゲームレーベル”として紹介されていますが、本当のところは、インディーゲームレーベルとも違う取り組みなのでは……という気がすごくしますね。

大舘その通りです。今回、僕がファミ通さんの取材に応じるべきだと思った理由は、まさにそこにあります。何の説明もなく、“バンダイナムコスタジオがインディーレーベルのゲーム出す”というと、人によってはメジャーのゲームを作っている会社が乗り込んでくるというふうに判断されて、あまりよくないですよね。インディーゲームの市場には確固としたコミュニティーが成立していて、自分たちの世界があるわけで……。さきほどもお話した通り、GYAAR Studioではそういうことをやりたいわけではないんです。

――いずれにせよ、今後GYAAR Studioのタイトルは、ゲームファンにとっても期待できそうですね。

大舘はい。実際のところ、バンダイナムコスタジオには、本当にゲーム作りが好きな連中が多いんですよ。個人でもゲームを作っているスタッフもいますし。たとえば、『テイルズ オブ アライズ』でキャラクターデザインを担当した岩本稔も、Unityでゲームを自作していたりしますし。

――あら! 岩本さんが作るゲームというのは興味深いですね。

大舘ですよね!(笑)そういうタイトルも発掘して、GYAAR Studioで出せたらと思っています。

――あら、では、もしかして岩本さんが勇者に?

大舘いえ、違います(笑)。岩本は、いまの場所でまだまだやることがあるので。でも、「『テイルズ オブ アライズ』のクリエイターが個人でもゲームを作っている」となったら、多くの人が興味を持ってくれるとは思います。バンダイナムコスタジオでは、彼だけではなくて、家でゲームを作っているスタッフがたくさんいるんですよ。そんな彼らに機会を与えてあげられればと思っています。

――最後に、今後のGYAAR Studioに向けての抱負をお願いします。

大舘内山がよく、「おもしろければやっちゃえ」と言うとおり、GYAAR Studioではクリエイターが伸び伸びと作るゲームを手掛けていきたいです。この先どんなゲームが出てくるのか僕らも想像がつかないのですが、「GYAAR Studioブランドのゲームは、ちょっとヘンでおもしろいよね」と期待していただけるようになればいいなと思っています。GYAAR Studioのタイトルにご期待ください。