世界中で人気を拡大し続けているスクウェア・エニックスのオンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』(以下、『FFXIV』)。2021年12月7日に最新拡張パッケージ『暁月のフィナーレ』が発売され、これまで続いてきた“ハイデリン・ゾディアーク編”の物語が完結。長きにわたって描かれてきた壮大な冒険が、ひとつの“フィナーレ”を迎え、多くのプレイヤーを熱狂させた。

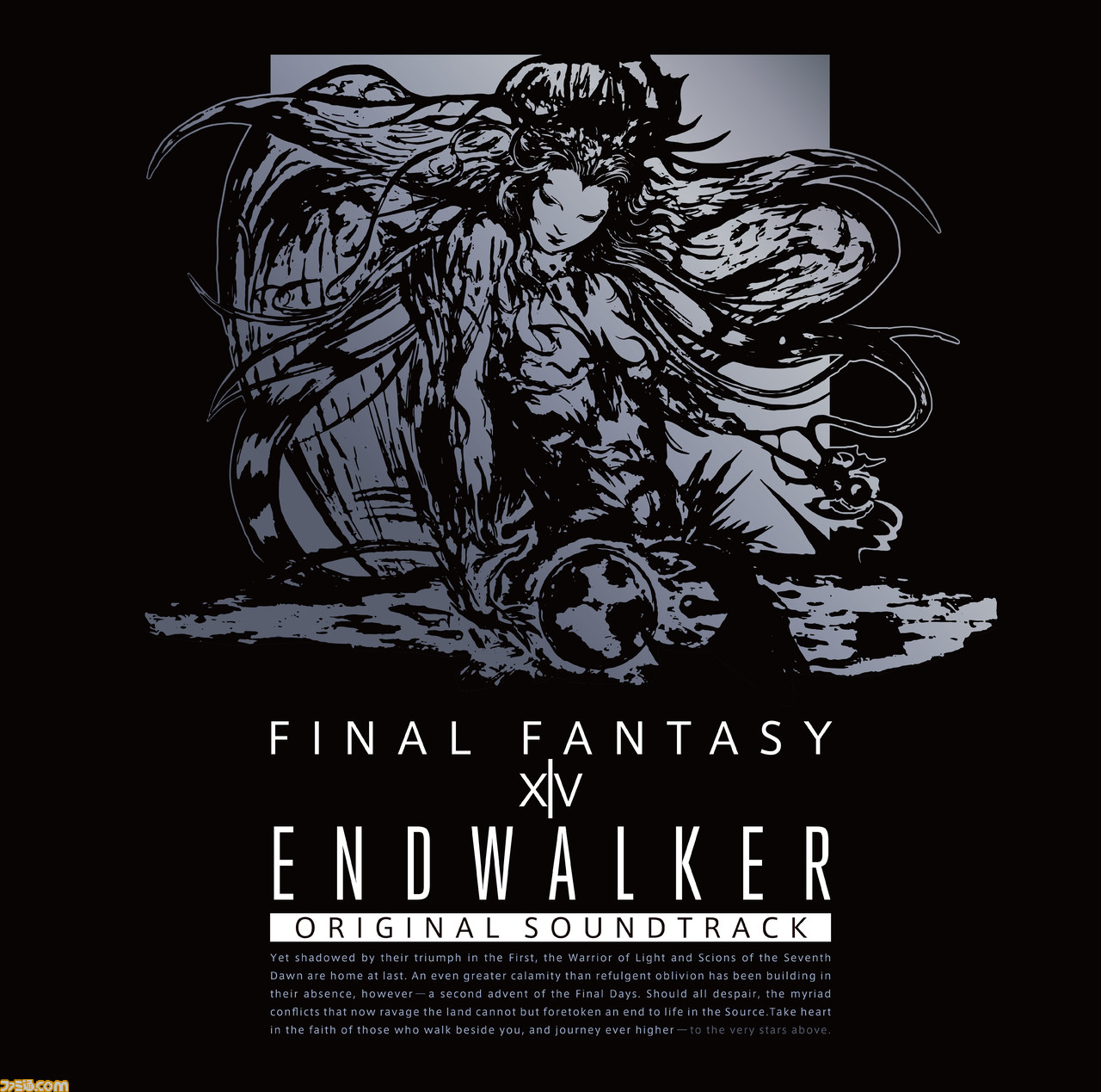

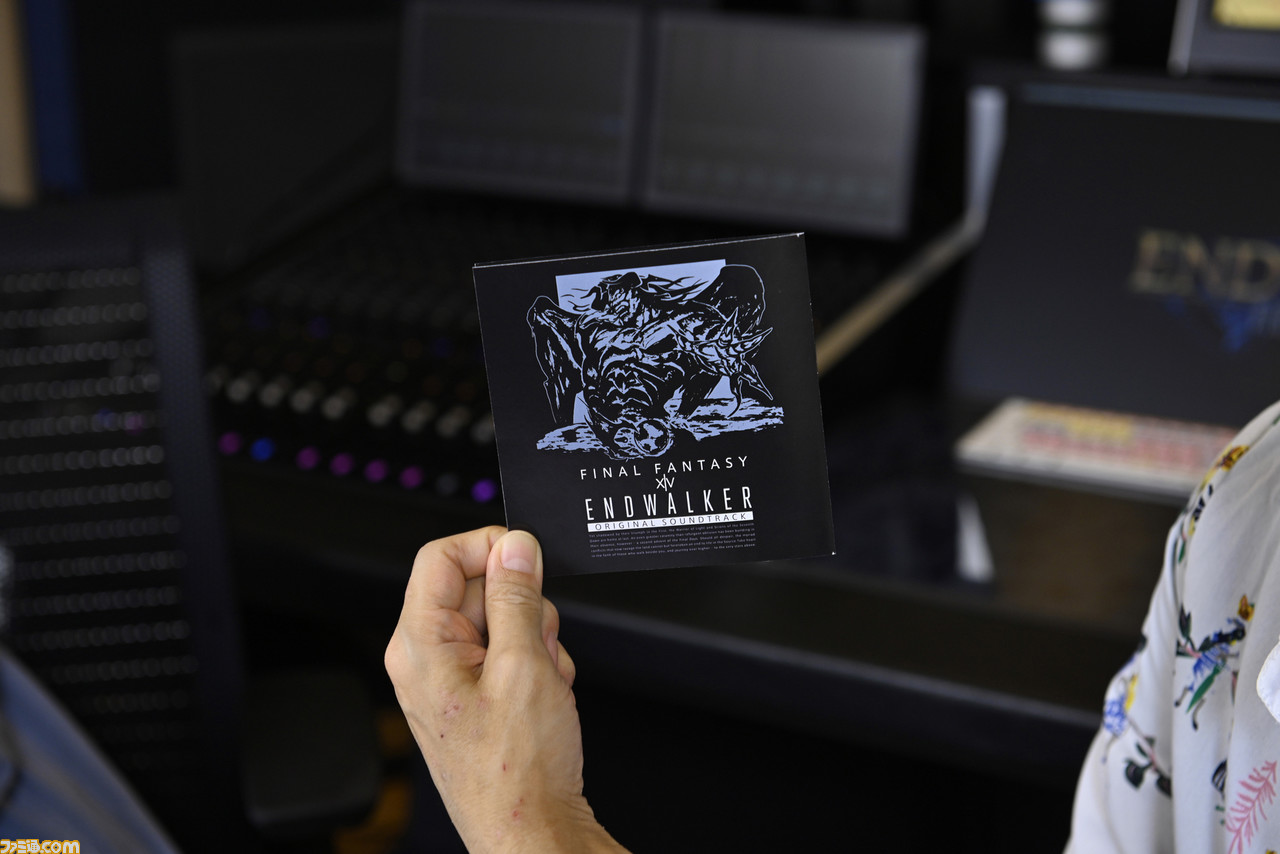

そんな熱も冷めやらぬ2022年2月23日に、『暁月のフィナーレ』の物語を彩った楽曲が収録された第9弾オリジナルサウンドトラック『ENDWALKER: FINAL FANTASY XIV Original Soundtrack』が発売される。

- 価格:5500円[税込]

- 封入特典:インゲームアイテム“マメット・ヴリトラ”アイテムコード

そこで今回は待望のサントラの発売を記念して、サウンドディレクターの祖堅正慶氏にインタビューを実施。前編と後編の2回に分けて、その模様をお届けしていく。まず前編となる本稿では、リードストーリーデザイナーの石川夏子氏を招き、『暁月のフィナーレ』における“物語と楽曲の密接な関係”や、楽曲制作時のエピソード、印象に残っている楽曲などをうかがった。続く後編では、祖堅正慶氏とともに、サウンドチームのコンポーザーである石川大樹氏、今村貴文氏への初のインタビュー取材をお届けする予定だ(両インタビューは2022年1月18日に実施)。

なお、本インタビューの内容は『暁月のフィナーレ』の物語に関するネタバレを要所に含んでいる。まだエンディングを見ていないプレイヤーは、必ずストーリーをクリアーした後に読んでほしい。

祖堅 正慶(そけん まさよし)

『FFXIV』サウンドディレクター。文中は祖堅。

石川 夏子(いしかわ なつこ)

『FFXIV』リードストーリーデザイナー。文中は石川。

物語、音楽、グラフィックが一体となった至高のゲーム体験

――まずは、シナリオチームからどのような流れで楽曲の発注がなされて、サウンドチームが制作していくのかという、おおまかな楽曲制作の流れから教えてください。実際に『暁月のフィナーレ』の楽曲制作がスタートしたのはいつごろでしょうか?

石川『暁月のフィナーレ』の最初の楽曲制作は、イメージ・スタジオ部(※)が手掛けるトレーラー用の主題歌作りです。それより前に大まかな物語の舞台や内容は決まっていますが、その時点では絵的な素材もそろいきっていないため、コンセプトだけを祖堅さんやコージさん(ローカライズスーパーバイザーのマイケル・クリストファー・コージ・フォックス氏)たちにお伝えして、作り始めていただきました。それがパッチ5.3ぐらい(2020年8月頃)のときですね。

※:ハイエンドなフルCG映像を専門に手掛けているスクウェア・エニックスの映像制作部。2021年4月以降はプリレンダリングの映像制作を中心とした旧ヴィジュアルワークス部と、リアルタイムレンダリングの映像制作を中心とした旧イメージ・アーツ部が統合し、イメージ・スタジオ部となっている。

祖堅いつもファンフェスティバルで次の拡張パッケージの情報が公開されますが、そこで同時に公開されるトレーラー用の主題歌ですね。この段階で、次の拡張パッケージにおいてキーとなる曲をどうするか決めていきます。オーケストラでやるのか、それともロックでやるのか、根本的なところから話し合いました。今回はロックだったね。

石川最後まで『FFXIV』の“荒くれ感”を出していきたいなと(笑)。

祖堅「『漆黒のヴィランズ』がロック調の主題歌だったから、今回はオーケストラなのかな?」と、なんとなく思っていたんですが、参考曲として送られてきたものがゴリゴリのロックでした。それを聴いて「“フィナーレ”なのに、これでいいの?」って(笑)。

――荘厳なフィナーレというより、最後までイケイケで突き進むというイメージだったのですか?

石川ネタバレになりますが、最後に冒険者とゼノスが殴り合うシーンで、ノリノリで殴り合えるものがいいなと。

――なんと! 最初から例の殴り合いのシーンでこの曲を流すことを想定されていたんですね。

石川そうですね。さらにそのあと実際にトレーラーに合わせたときに、祖堅さんから「いままでの拡張パッケージの主題メロディーを使ってはどうか」と提案を受けて、「いいじゃん!」という流れになりました。最後のシーンにノリノリで殴り合えて、かついままでの主題メロディーラインも入った主題歌。それを最初に作り上げていった感じですね。

祖堅今回がひとつの“フィナーレ”ということもあって、いままでの総集編のようなものにしたいと思っていたんです。だったら、「これまでの主題メロディーをくっつければいいじゃん」って。でも、いざ作り始めてみると、本当に尺が長くて苦労しました……(笑)。

石川トレーラーは7分くらいありますからね。

祖堅トレーラーを見た方ならわかると思いますが、映像に合わせて曲調がコロコロと変わるんですよ。でも、これってなかなかたいへんで、音楽というものはそもそも、そんな簡単に画に合わせられるようなものじゃないんです。

――たしかにシーンに合わせて曲調が多彩に変化しますよね。

祖堅まわりからは自動販売機のボタンを押すかのごとく、「こいつに頼んでおけばいい感じのものができあがってくるだろう」と思われているかもしれませんが、どれだけたいへんだったか……! シーンに合わせて曲調を変化させていくわけですが、シーンに入るまでの画のきっかけと音楽の流れの中のきっかけなどが最初からピッタリ合うことは絶対にないんです。これは毎回言っているんですけどね(笑)。

――イメージ・スタジオ部の映像に合わせて、かなりの調整をする必要があるということですね。

祖堅そうです。それが1回ではなく、ファンフェスティバルではショートバージョン、ミドルバージョン、ロングバージョンの3パターンが段階的に公開されていくわけです。だから計3回“奇跡”を起こさないといけない。マジでしんどいんですよね(苦笑)。

さらに今回の主題歌はTHE PRIMALS(祖堅氏を中心に結成された『FFXIV』オフィシャルバンド)で録音すると決めたわけですが、7分間の曲をレコーディングするのって、なかなかたいへんなんですよ。3~5分ぐらいだったら集中力がもちますが、7分だと……。みんなおじさんだから体力もないですし(笑)、テンポや拍子もすごくテクニカルに変わっていくから、録音するときはまいりました……。1曲レコーディングするだけなのに1日半もかかりましたね。

石川お疲れさまでした……。

祖堅夜に終わる予定が、翌日の昼に終わったんですよ。あのやり方はもうやりたくない(笑)。

――主題歌以外の楽曲は、どのくらいの時期に制作されたのでしょうか。

石川主題歌作りがパッチ5.3のときだったのに対し、ゲーム内のサウンドはパッチ5.5の制作と並行して作っていきました。まずは私のほうで必要になる曲をリストアップして、その内容を発注書に落として、祖堅さんに投げて……という流れですね。

祖堅こちらから石川に「欲しいものをいったん全部出して」って言うんですけれど、マジで容赦なく出してくるんですよ(笑)。そこから、「ここは圧縮できるんじゃないか」というような話し合いをしながら詰めていく感じでした。

石川その段階で、ウルティマ・トゥーレは3曲構成にする、といったことなどは決まっていましたね。

――発注書には曲の雰囲気も書かれていたのでしょうか?

石川書きました。参考曲も添えて。

祖堅その発注書を受け取って、石川の頭の中に描かれているゲームデザインをどう紐解いていけばいいのかを考えながら、楽曲を制作していきます。たとえば、ラヴィリンソスのフィールド曲だったら、お題として与えられたのは、“人工感”と“ケルト”。

石川人工だけど、ガチガチの人工感にはせず、歩いている人が“風”を感じられるようなケルト音楽っぽい感じに、とお願いをしたのがラヴィリンソスでしたね。

祖堅そのお題と合わせて参考となる曲をもらって、それを解釈し、実際にフィールドを歩いたりコンテンツに触れたりしながらサウンドを作っていくわけです。ただ、『暁月のフィナーレ』の楽曲制作は難しかったですね。

――たしかに、これまではエリアごとに特色がありつつも『紅蓮のリベレーター』だったらアラミゴと東方、『漆黒のヴィランズ』だったら第一世界という、大枠の舞台が決まっていました。ですが、今回はオールド・シャーレアンやラザハン、さらには月や宇宙の果てと、本当にいろいろな場所が舞台になりました。そのあたりも難しさの要因でしたか?

祖堅はい。これまでは、想像力を発揮するフィールドが想像できる範囲だったのかなという気はします。今回はデザインの振れ幅がすごすぎて、どこに着地すればいいのか悩みましたね。発注書も、これまではパッと見てすぐ解釈できるものが多かったですが、今回は「なんで?」となることがしばしばありました。

石川「なんで過去? なんで宇宙?」みたいな感じでしたよね。

祖堅ストーリーラインもある程度把握しないと、理解できないんですよ。月に行くにしても、どういう背景で訪れて、そこでどのようなことが起きるのかとか、詳細な情報が頭に入っていないと、楽曲を作れませんでした。これまでは状況やコンテンツ、フィールドといった部分に引っ張られる傾向が強かったんですけど、今回は“物語の内容に沿ったうえで、画と音が合っているかどうか”をすごく意識しましたね。

石川そこを綿密に打ち合わせるために、昼夜関係なく、チャットでやり取りしていましたよね。

祖堅思いついたらとりあえず連絡するみたいな感じだったね。

――具体的にはどのようなやり取りがなされたのでしょうか?

祖堅最初はテキストチャットでやり取りをして、問題が解決しなければオンライン上で直接話し合いをして……。それでもダメなら音楽データを送ってから聴いてもらって、どうすればいいのか尋ねたりしました。

石川「ループ前にあのメロディーを入れてください」とか、けっこう無茶な注文をしていました。

――そこまでシナリオ側と楽曲側のやり取りを密にされていたんですね。

祖堅今回はいままでに比べてもかなり密だったと思います。

石川『漆黒のヴィランズ』以降はとくにそうですね。長く続くタイトルでは、曲が増えてくると1曲の印象が薄くなるのが宿命なのですが、できるだけ「祖堅さんたちからいただく曲を、意味を持たせて印象的に使いたい」と思っていて。曲に意味を持たせるうえでも、シナリオにおいて効果的に曲を当てはめるうえでも、けっこうやり取りをしました。

祖堅曲数が増えるということについて補足すると、じつは僕は“いつでもどこでも曲が鳴る“ということについて、本当は反対なんです。とはいえ『FFXIV』では、例えばクエスト中にBGMが流れていないとさびしいとか、いろいろな理由があって、現状のようにどこでも曲がかかっているデザインになっています。

ただそれでも、湯水のように楽曲を増やせばいいというものでもない。結果的に“ビデオゲームで最も多くのオリジナルサウンドトラックを持つタイトル”としてギネスを受賞していたりしますけど、増やしたくて増やしているわけではないんですよ(苦笑)。

――プレイヤー側からすると、「楽曲の数が多いほどうれしい」と単純に思ってしまいそうですが……。

祖堅石川が言ったように、“意味を持たせた楽曲”であれば作らなくてはいけない。でもそれは表裏一体だったりするんです。人間の記憶は限られているので、新しいものを生み出せば、過去の記憶は薄れていく。

新しいもので上書きされていくこともいいとは思いますが、今回は特に“いままでの光の戦士たちの冒険を帰結させる”という部分をすごく大切にした結果、なんでもかんでも新しいものを取り入れればいいわけではない、と考えました。

――今回は“ハイデリン・ゾディアーク編”の完結となる物語ですからね。

祖堅サウンドチームだけではゲーム音楽は完成しません。僕らは楽曲や効果音や環境音やボイス、あらゆる音楽や音自体に関しては全力を出しますし、最高のものを作ろうという意気込みでやっています。ただ、“コンテンツのどのタイミングで音を鳴らせばいいのか”とか、“ここは昔の曲を活用したほうが有効だ”というようなサウンドデザインの整合性を取るには、サウンドチームだけだと限界があるんです。さらに僕らはゲームクリエイターですから、ゲームのコンテンツがよくなければ、サウンドがどれだけよくても意味がない。

ですから今回の『暁月のフィナーレ』において、昔のサウンドもいまのサウンドもストーリーラインとコンテンツにしっかりとはめ込み、音楽を含めてそれぞれが意味のある状態に持っていけたのは、石川の手腕だったんじゃないかと思います。発売後にプライベートで実際に遊んでみて、あらためて思いました。石川を褒めるのは、気持ち悪くて嫌なんですけどね(笑)。

石川やだー、恥ずかしい(笑)。

祖堅ゲームの裏側や設定、全体像などを全部わかっている人が作ると、これだけ素晴らしいゲーム体験ができる。そのいい例が、『暁月のフィナーレ』だったんじゃないかな。

――実際にプレイしていても、物語と音楽、グラフィックが一体となって作り上げられている感じがしました。ゲーム体験としては、ものすごいものだなと。

祖堅“記憶に残るゲーム”というものは、そういうものだと思うんですよ。サウンドだけがよくてもダメで、いろいろな要素が合わさるといい思い出に、いいゲーム体験になる。それを僕たちは『FFXIV』に投入し続けている感じですね。

石川私も、サウンドの発注や、カットシーンで曲をかけるタイミングの制御をやらせてもらえているからこそ、最初にシナリオを書く段階から「ここはあの曲だ」とか、「ここはあの曲を流してからこう演出しよう」というプロットを考えていけるんです。

たとえば、“ラスボスとの戦いに突入するとき、神龍が突っ込むと同時に『龍の尾 〜神龍討滅戦〜』のイントロが流れる”とか、“ハイデリンが本気になったときに『Answers』のアレンジ曲がかかる”とか、そういったものをシナリオの核にしてプロットを書いていけるんですよ。

完全に新規の作品だったら、そういったことは考えづらいのかなと。曲のイメージは作れるとは思いますが、ここでこの曲のアレンジ、ここでこの曲のイントロを流すといったアイデアは、これまでに『FFXIV』が積み重ねてきたものがあったからこそ生まれたものだと思います。楽しいパズルでした(笑)。

祖堅そのパズルを、ギリギリのタイミングまでやっていたんですけどね(笑)。

石川超ギリギリでしたね(笑)。

祖堅「あんまり急かしたくはないけど、ここのパズルっていつ完成するの?」みたいな。

石川普段の開発作業では大体しんがりが祖堅さんだから、「その祖堅さんから急かされるのはやばい!」と思いました(笑)。

祖堅心配で会社に行って、顔を見に行ったことがあるくらい。石川は仕事をおざなりにする人じゃないから、いろいろな要因でメチャクチャになっているんだろうなと思ったら、案の定そうなっていましたね(笑)。

――ちなみに、祖堅さんからあがってきた曲を聴いて、石川さんが演出などを調節することもありましたか?

石川そうですね。いちばんわかりやすいのは、歌詞の一部をクエストに取り入れているところでしょうか。私は“言葉は音”だと思っていて。とくにボイスがあるシーンはそうですね。言葉のテンションと曲のテンションが違うと散らかってしまうので、実際に流す曲を聴きながら「ここはもう少し会話のテンポを調整しよう」とか、「言葉の強弱を調整しよう」というのを、粛々とやっていましたね。

――ほかにも今回、『漆黒のヴィランズ』までの作りかたとは違って、『暁月のフィナーレ』で新たに挑戦したことはありますか?

祖堅毎回そうですけど、新しい曲を作るときはつねにチャレンジ精神で挑んでいます。過去の曲を例に「あの感じでやろうね」ということは、あんまりないよね。

石川「前の○○みたいに」と発注することはまずないですね。

祖堅でもラスボスの曲については、4神合体じゃないですが、「各拡張パッケージに登場した象徴的なボスの曲を合体させよう」という話をしていました。

石川「合体したうえで、さらにオーケストラでしょう!」みたいな(笑)。

祖堅神龍で始まって、テンションマックスのノリがずっと続く感じですね。最初は、アルテマウェポン戦の前半で流れる『神なき世界』もメドレーの中に入れた形で作っていたのですが、どうしてもそのパートでテンション感が落ちてしまって……。それを取っ払ったバージョンがいまの形になります。

石川『神なき世界』は、BGMが切り替わる後半戦から使おうということを話し合ったりしましたね。

祖堅そういう話を毎回したよね。メロディーを引用する場合も、適当な曲から持ってくるわけじゃなくて、しっかりと意味があります。ストーリーラインがこうなっているから、その答えとなる曲からメロディーを持ってこよう、といった感じですね。

――たしかにシナリオチームとサウンドチームの連携がないとできないことだと思います。

石川わかりやすいのが、先ほどお話ししたラスボスの後半戦の『想いが動かす力』という楽曲ですね。『神なき世界』のメロディーを後半戦に入れようと決まったあとも、ほかにどんな曲を入れるかを、祖堅さんと長いこと悩んでいて……。

そこで祖堅さんから「(『暁月のフィナーレ』のトレーラーの)シャーレアンの部分だけだとうまく合うんだけどな」という提案を受けたんです。たしかにシャーレアンの部分は“絶望に対しての答え”ですし、主題歌の『Endwalker』と、もうひとつのテーマである『Flow』をつなぐ部分だと思うので「ピッタリだと思います!」と返して、いまの形ができあがっていきました。

祖堅それまでに、そこそこ仕上がった曲が3曲ぐらいあったよね。

石川そうですね。

祖堅でも、コンテンツのテンション感とどうしても合わなかったんだよね。あとは『神なき世界』を入れていきたいというのは、曲のタイトルとあわせて“光の戦士たちがこれまでいろいろな神に抗ってきた”ことと、今対峙してる敵との闘いの意味を表現したいという思いの結果でした。でも、『神なき世界』のアレンジだけで曲を成立させるとラスボス感がないよね……とか、本当に試行錯誤しました。長かったよね。

――このシーンはテンションがムチャクチャ上がりました。イントロの段階で、“時代の終焉”トレーラーを彷彿とさせるサンクレッドたちの祈りのシーンがあり、そこからこのメロディーが流れるという……。

祖堅『神なき世界』はけっこう昔の曲で、光の戦士としては遠い記憶かもしれません。でも僕たちとしては、そこに意味を持たせたかったんです。

石川あとは悩みに悩んだおかげで、この曲の制作が開発の最後のほうのタイミングになってしまったんです。そのためすでに映像ができていて、おかげで曲と映像のタイミングが合わせられるという、ケガの功名がありました(笑)。

祖堅『Endwalker』のメロディーが流れるときに、ボスのセリフが歌詞と呼応する形になっているんですよ。

――その部分はSNSでも話題になっていましたね。

石川あそこはまさにケガの功名でございます(笑)。最後のふんばりですね。

祖堅あがいたよね(笑)。

――曲の引用という意味では、『FFIV』や『FFV』の曲もかなり効果的に使われていましたが、過去曲をどこでどう使うかも、石川さんからのリクエストだったんですか?

石川そうですね。『FFIV』の月のイメージから嘆きの海を作り上げましたし、レポリットに関しても、ハミングウェイという『FFIV』の元ネタがあったからできあがったものです。それらを含め『FFIV』の要素を期待してくださっている方へのちょっとしたプレゼントという意味で、ベストウェイ・バローでの戦闘曲として『FFIV』のバトル曲を流したりしました。

――エリアに入ったときに『FFIV』の曲だと気づき、戦闘に入ってさらにビックリしました。

石川そういったビックリ箱みたいなサプライズを入れたいなと思っていたんです。また、『FFIV』の『街のテーマ』は、“絶対に味方になる感じ”というか、ポジティブな印象を与えてくれる曲。それがレポリットの演出したい雰囲気とすごく似ていたため、相乗効果も狙えるなと考えました。

バルデシオン分館で流れる『いつの日かきっと』は、『FFV』のクルルとガラフの印象的なシーンで使われていた曲です。タイトルを『FFXIV』のクルルの心境に重ねました。『FFV』のメインテーマのメロディーが用いられている曲なので、こちらもそのポジティブさを、新しい拠点に取り入れるためにも使わせていただきました。

――『FFIV』や『FFV』を現役でプレイしていた人間としてはたまらない選曲でした。

石川レポリットに話しかけた時のSE(歌)もかなり無理を言って作ってもらいました(笑)。『FFIV』でハミングウェイ一族に話しかけて謎のSEが流れたときの衝撃を、いま再現できないかなと。

――ちなみに『FFIV』の戦闘曲などは、原曲を使用されているのでしょうか?

祖堅戦闘曲についてはアレンジする案もあったのですが、そこはそのままがいいのかなと。じつはこれまでは、メインストーリーに絡む部分で(ほかの作品の)原曲をそのまま使うということはあまりやっていないんですよ。でもあえて今回は、異世界というか、いつもいる世界じゃない感じが出るなと思って、原曲を使う案に乗っかった感じです。もちろん、音質の調整はしていますけどね。

『Flow』は“そっと背中を押してくれる”イメージの曲

――ここから個々の曲について、お話をうかがいたいと思います。まずは石川さん的に『暁月のフィナーレ』でもっとも印象深い楽曲はなんでしょう?

石川『Flow』ですかね。私がお願いしたいイメージと、祖堅さんが作り上げたイメージ、そしてアマンダさん(『Tomorrow and Tomorrow』でもボーカルを務めたAmanda Achenさん)の歌声が、きれいにひとつになった感じがあったんです。

そうして楽曲ができあがったときは感動しました。これからどれだけたくさんゲームを作っていたとしても、自分の中で特別な1曲になると思います。

――当初、石川さんから祖堅さんにどのような発注をされたのでしょうか?

石川すごくシンプルに言うと、“海に沈んでいくような曲”であり、“最後にたどり着いた命をあたたかくほめてあげるような曲”ですね。物語の最後に「死が、あなたの優しい隣人になる、そのときまで。」というメーティオンのセリフがあるように、死や終わりを優しく受け止める歌にしようと発注した曲でした。

――祖堅さんはそれを受け取って、どのようなイメージで作りましたか?

祖堅石川が言ったそのままですね。とにかくこの曲の制作はあらゆる面で難しかったんですよ。メロディーができたあと、アマンダに歌ってもらおうと思って発注したんですが、「この曲は難しすぎるから時間をくれ」と言われたんです。そもそもアマンダは、ジャズやゴスペルも歌えばクラシックも歌う、特殊能力を持っている方で、業界的に言うとスーパーマンのような存在なんですよ。

――そんなアマンダさんですら、『Flow』を歌い上げるのは難しかったと。

祖堅「この曲はスーパーハードだ」と言われて……(笑)。その理由のひとつが、「簡単に感情を入れて歌えるメロディーラインじゃないから練習させてくれ」と。そしてもうひとつの理由が歌詞でした。

石川私が元となる歌詞を書いて、ケイトさん(英語ローカライズリードのキャサリン・スウィナーさん)に英訳をお願いしたものですね。

祖堅“長い旅を終えた小さな命を讃え、穏やかさに包まれて深く深く沈んでいく”といった内容の歌詞ですが、その歌詞がアマンダの琴線に触れたらしいんです。歌手の方というのは、歌詞の内容を頭に思い浮かべ、それを歌声にのせる芸術家なんですが、その歌詞を思い浮かべている段階で感情が高まりすぎて泣いちゃって、歌えないと。

だから、いつもすぐ返してくれる彼女からめずらしく「自分がやってきた歌の中でももっとも難しいもののひとつだと思うから、ちょっと時間をください」と言われたんです。結局、2週間ぐらいかかったかな。一度納品があったものの、アマンダ自身から「やっぱり納得できない、もう1回やらしてくれ」と言われ、使用したのは二度目のバージョンになります。それほど『Flow』はアマンダにとって難易度が高かったようですが、おかげさまでメチャクチャいいテイクが届きましたね。

――この曲は毎回、涙腺が緩むような場面で流れてきますよね。

石川大切にとっておいて、ここでという場面で使っています。

祖堅そういえば、石川からの発注書には「優しく背中を押すというイメージも含ませてください」と書いてありました。そして曲ができあがった後、宣伝チームの音楽好きなスタッフに、何も言わずにこの曲を渡して聴かせてみたんですよ。そうしたら、「優しく、そっと背中を押された気分になりました」という感想が返ってきて、そのときに「完成したな」と思いましたね。

――たしかに、優しく勇気づけられる曲ですよね。

祖堅ちなみにアマンダのファーストテイクもすごくよかったんですよ。そちらも使いたいなと思って生まれたのが『Flow Together』なんです。

――両方のテイクを活かしたわけですね。

祖堅そうです。ピアノがメイン楽器の『Flow』は録り直した二度目のテイクで、ギターがメイン楽器の『Flow Together』はファーストテイクです。聴き比べてみると、まったく歌い方が違うんですよね。

――(曲を聴きながら)たしかに、あらためて聴き比べてみるとまったく違いますね。

石川ちなみに本編クリアー後のスタッフロールは、飛ばさずに見ると40分ぐらいかかるのですが、ちゃんとスキップせずに見た人は、最後に自分が歩くところで『Flow Together』が流れるんです。

祖堅途中で飛ばしちゃうとウルダハの曲とかで終わるんだよね(笑)。

――そうだったんですか!

祖堅最後、全員集合の画が出てくるときも、この曲がバックに流れるんですよ。それがエモいんですよね。

――古代人たちと暁のメンバーがすれ違うところですよね。

石川プレイヤーのキャラクター名が出るところあたりでこの曲が流れていた人は、スキップせずに見ていただいた方で、そのご褒美的な意味でもあります(笑)。

祖堅もちろん40分もかかるので、絶対に見てくれとは言いません(笑)。

石川私だったら途中で出かけちゃうかも……(笑)。

――ちなみに楽曲の順番などは石川さんが指定されたんですか?

石川そうですね。40分ぶん、この順番で作ってほしいとリクエストしました。

祖堅秒数の指定を含めてきっちりと発注書に書いてあったので、そのとおりに作りましたね。

石川物語が終わって暗転したあとに、次のプロデューサーレターLIVEが始まりそうというネタも兼ねて、ウルダハの曲である「希望の都」からいきたくて。要望があるからにはきっちりと発注しようと思って、すべて指定させていただきました。

『Endwalker』の歌詞に込められた想い

――次に、メインテーマである『Endwalker』についてうかがいます。歌詞が公式ブログで公開されて、石川さんのコメントも添えられていましたが、あらためてクリアー後に読むと感慨深いなと……。あの曲も石川さんが日本語の歌詞を考えて、それを英訳するという流れで作っていったのですか?

石川そうですね。英語の歌詞を作るときは、日本語で内容をかっちりと決めて「このまま訳してください」というパターンと、「このブロックではこんな感じのことを表現してください」というざっくりとした指示で英語の歌詞をお願いするパターンのふたつがあるんです。

『Endwalker』に関しては、コージさんが英語の歌詞を担当するということで、慣れていらっしゃいますし、コージさんならではの世界もあるので、わりとざっくりしたイメージでお願いをしました。コージさんの作詞が完了したら、こちらで確認して日本語訳をつけて……という流れです。

――ストレートに日本語から英語へ、というわけではなく、そこにも石川さんとコージさんの相互のやり取りがあったわけですね。

石川もちろん、ストレートに英訳していただく場合もありますが、主題歌の場合はコージさんとやり取りをしながら進めていくことが多いです。

祖堅さらにその先の段階として、歌詞が曲にはまらないときは、音符を足したいとサウンドチームに発注がくるんですよ。その場合はこちらが曲を調整して、コージや石川に戻すと。そんな感じですね。

――あらためて、石川さんが『Endwalker』にどのようなイメージを込めたかをお聞かせください。

石川いままでの主題歌のイメージからさらに一歩踏み込んだ曲になっています。『Flow』が優しく背中を押してくれるなら、『Endwalker』は背中をバシンとたたいてくれる、そんなイメージですね。

――いわば“前へ進むんだ”という強い意志を持った曲というイメージですね。

石川そうですね。新規メロディーのうち、トレーラーのオールド・シャーレアンでかかる部分は、何の情報もなく歌詞を見ると、『漆黒のヴィランズ』のことかな?と思えるような内容になっているのですが、同じ旋律が組み込まれている『Flow』と合わせて聴くことで、メーティオンが最後に歌った「雨として降り注ぎ、風として舞い上がる、希望の唄」となります。

また、『Endwalker』の最後のほうには、メインメロディーの裏で流れている別のメロディーがあるのですが、それが『Close in the Distance』の後奏に使われているんです。だから、直接歌っていなくても、『Close in the Distance』の中に『Endwalker』の前へ進めというメッセージが混ざってくる。そんな風に、『Endwalker』はキーとなって、ほかの楽曲に意味を持たせています。

――そういった意味では、『暁月のフィナーレ』全部が入った曲、とも言えますね。

祖堅さらに言えば、『新生のエオルゼア』『蒼天のイシュガルド』『紅蓮のリベレーター』『漆黒のヴィランズ』も入っていますね。

――それって発注としては難しすぎませんか?(苦笑)

祖堅何度も言いますが、めちゃくちゃ難しかったですね。なおかつ映像と合わせてくれという指示もあって……なにを言っているんだと(笑)。

冒険者へのアンサーソングとして作られた『Your Answer』

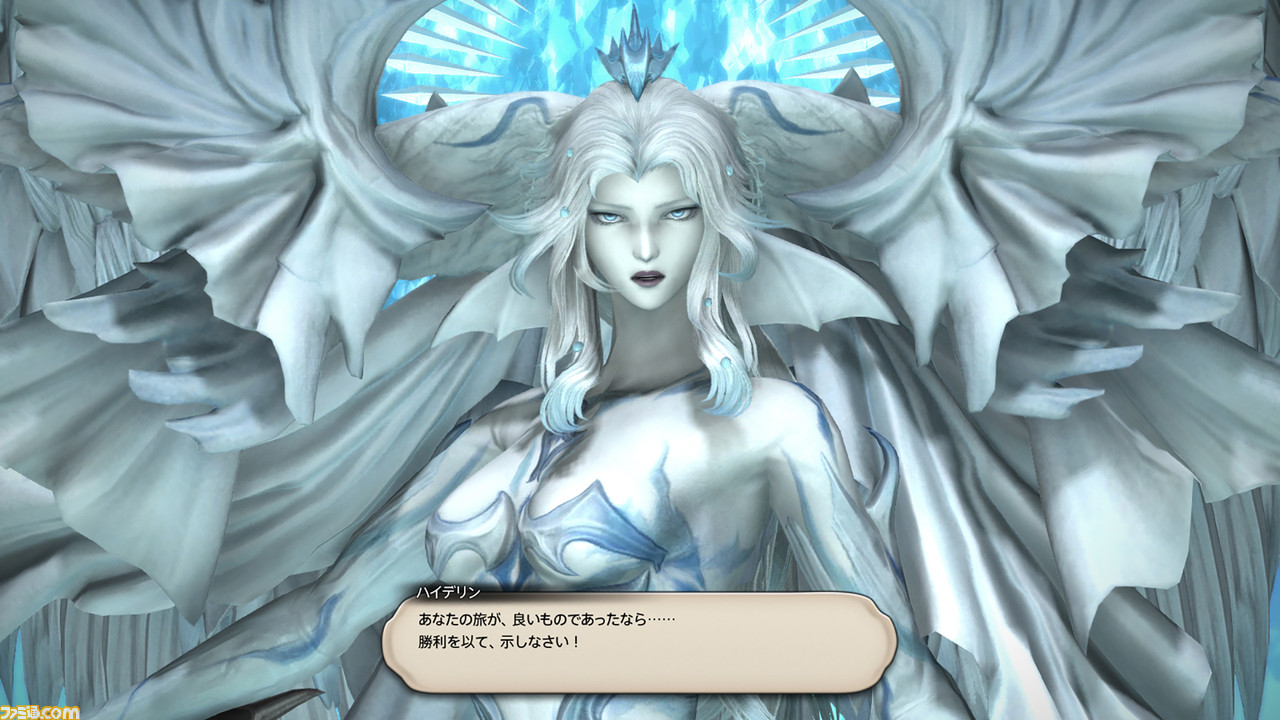

――先ほども話題に出ましたが、シーンと合わせて印象的だった曲としては、ハイデリンと対峙するシーンで、『Answers』のアレンジ曲が流れますよね。

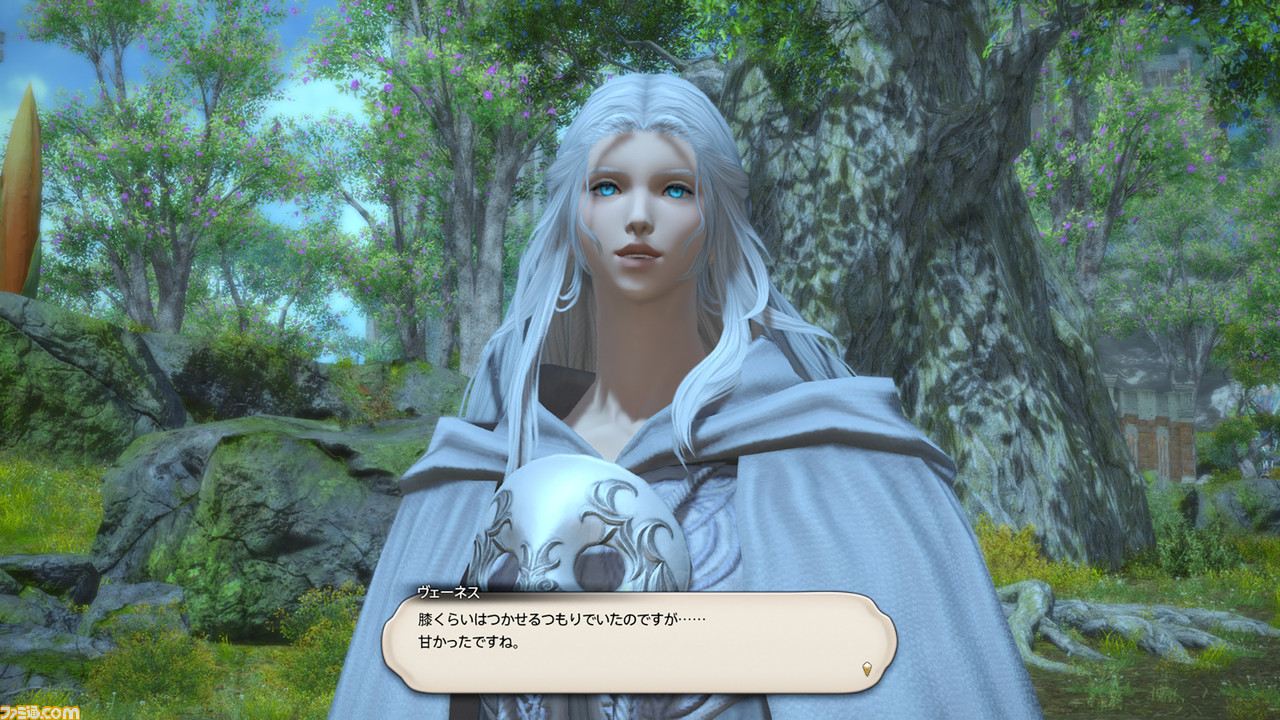

石川プロットを書いているときから、ここは『Answers』をアレンジしたものを使おうと考えていました。ヴェーネスが歩むシーンでは原曲、ハイデリンとして戦うシーンではアレンジ曲を、ということは想定して作っていましたね。

――ある意味、ここが長き旅に対する答えというイメージがあって、アレンジ曲のタイトルが『Your Answer』になっているのに鳥肌が立ちました。

石川同じシナリオチームの織田(リードストーリーデザイナーの織田万里氏)がタイトルを決めたのですが、いいタイトルを付けてくれたなぁと思っています。

祖堅巷でアンサーソングと言われている曲がありますが、この曲もそうなんですよ。「この戦闘曲は冒険者に対するアンサーソングにしよう」と発注されて、作っていきました。

――『Answers』は、言うなれば『新生エオルゼア』の出発点のような曲ですよね。それを新たに『暁月のフィナーレ』でどう表現しようと思ったのでしょうか?

祖堅あまり飾らずに、スーザン(『Answers』をはじめ、『Dragonsong』や『Revolutions』を歌ったSusan Callowayさん)の歌声が前に出ている感じは大事にしました。原曲は閉じていくイメージでしたが、アレンジ曲では前に進められるイメージですね。冒険者に対するアンサーソングですし、そういう曲にできればいいなと。

なお『Your Answer』のアレンジは、今回あえて後輩に頼みました。ひとりじゃたいへんだと思うので、後輩ふたり(※)に任せて。ふたりとも頭を悩ませまくっていましたが、結果的にイメージどおりのものができあがってきて、彼らに頼んでよかったなと思いましたね。光の戦士も成長するし、僕たち開発チームも成長する。それこそが『FFXIV』なんだなと、あらためて実感できました。

※ここで語られているふたりの後輩・石川大樹氏と今村貴文氏へのインタビューは後編を参照。

――『Your Answer』が流れるシーンはプレイしていて涙腺が崩壊しました……。曲だけでなくハイデリン役の井上喜久子さんのボイスも感動的で……。

石川ボイスは、井上さんにすごくこだわっていただきました。じつは、ハイデリンのセリフは全編をほぼ2回収録しているんです。

――あのボリュームを2度も!?

石川最後のシーンを演じられたあとに、「最初のほうの演技を振り返ると、強さや知性がまだ足りない。もう一度録りなおさせてもらえないか」と井上さんご自身から提案があって、頭に戻ってもう1度収録をしたんです。基本的に、『FFXIV』のボイス収録は予定の時間に収まって終わることが多いのですが、井上さんについては収録時間を継ぎ足して、当初の予定の倍をしゃべっていただきました。

――井上さんの演技は圧巻でした。

祖堅これまでにもいっぱいボイスを聞いてきましたが、ヴェーネスが歩むシーンのボイスは本当にすごいと思いました。

――古代人の前で剣を抜くときのセリフはいまでも耳に残っています。

石川あそこも何度やり直したか、というぐらい熱く演じてくださって……。たいへんでしたが、すごいものに仕上がったなという手応えがありましたね。

――ちなみに『Answers』は、『暁月のフィナーレ』の発売前に、和訳を一新したものが開発ブログで公開されていました。

石川既存のサウンドトラックには、「英語にする前の原案」が対訳として載っていたため、直接英語で聴いている方や自力で訳した方と、ブックレットの原案を読んだ方で歌詞の意味が異なっていた部分があったんです。『Answers』を『暁月のフィナーレ』の物語に取り入れるにあたって、どの言語のプレイヤーでも、過去のサントラを持っている・いないに関わらず同じ意味を知ることができるよう、「実際に歌われている英語の歌詞に対応した日本語訳」を公開させていただきました。

――プレイ後に読み直すと、さらに感慨深い歌詞ですね……。

祖堅この曲は、開発チームとしても強い思いがあるので、ひと言では言い表せないですね。

――旧『FFXIV』の終わりの曲であり、新生『FFXIV』のはじまりの曲でもありますからね。

祖堅ちなみに先日、いつから『FFXIV』の仕事をしていたんだろうと過去のデータを確認してみたら、2006年だったんですよ。

石川もう15年以上前ですね。

祖堅「こんなに前からやっていたんだ!」とビビりましたね(笑)。2006年から突き進んで、そして今回、ひとつの区切りとなる『暁月のフィナーレ』で『Answers』が流れて……さらにアンサーソングとして『Your Answer』が入っているというのは、とても感慨深いです。

物語とともに変化していくウルティマ・トゥーレのフィールド曲

――ボーカル曲では、ウルティマ・トゥーレで流れる『Close in the Distance』も非常に印象的でした。物語が進むにつれて曲の輪郭が見えてきて、終盤のほうでついにボーカル入りの曲が流れるのが、演出的にもグッときました。進行に合わせて曲自体を変えていくのも、石川さんからの発注だったのでしょうか?

石川そうですね。『漆黒のヴィランズ』においてアーモロートに到達した時の驚きを、違った形でお届けできればなと思いまして。ウルティマ・トゥーレの物語のコンセプトを考えたときから、こういう仕掛けにしようと考えていました。

ただ、発注した段階では「ぼんやりしたところから、だんだんとはっきりしていく」というコンセプトはあったのですが、最後にできあがる曲は“みんなで歌っているイメージ”だったんです。それに対して祖堅さんが「男性歌手がカッコつけて歌うような感じはどう?」と提案してくださって。

私としても、そのタイプの曲をどこかで使いたかったので、「やってみましょう」となり、いまの曲ができあがりました。よく聴くと、当初想定していたコーラスも残っていたりして、すごくいい曲ができあがったと思います。

――これまでもボーカルが入っているフィールド曲はありましたが、ここまで“ド直球”のボーカル曲はなかったですよね。

祖堅ないですね。だからちょっとした冒険でした。でも発注内容とストーリーのプロットを見たとき、「2曲目ではっきりとしたインストゥルメンタルになって、3曲目で歌が入ったら、ゲーム体験としてはかなりいいものになる」と直感的に思い、歌を入れようと決めました。そのとき自然と頭の中にジェイソン(Jason Charles Miller氏。『Shadowbringers』でボーカルを担当)の歌声が頭の中に聞こえてきたんです。そこでジェイソンに話を持っていったら、「『FFXIV』でもう1回歌いたかったんだ!」ってすごく喜んでくれました。

石川だったら歌の内容も、ジェイソンさんに頼んだからこそのものにしたいなと。

祖堅歌詞もすごくよくできているんですよ。

石川誰の視点の歌詞なのか、実際にウルティマ・トゥーレを歩いていくシーンを思い返しながら推理していただければと思います。サウンドトラックに載っている和訳を見ると、答えが解りやすいはず!

――(サウンドトラック掲載の歌詞を見ながら)たしかにこれは……まさにあのシーンを表現した歌詞になっていますね。ジェイソンさんの歌声とあわせて、強く印象に残る曲だと思います。

祖堅ちなみに曲ができたときに、吉田直樹(プロデューサー兼ディレクター)にも聴かせてみたんです。そうしたらすぐに、「車で聴きたいからすぐにデータをくれ」って(笑)。翌日の行きと帰りはこれをずっと聴いていたらしいんですよね。吉田の中のイメージともピッタリだったようです。

『暁月のフィナーレ』を彩る多彩な楽曲の制作秘話

――ここまでは歌詞のある曲を中心にお話をおうかがいしたのですが、その他で印象に残っている曲はありますか?

石川こちらも歌ではありますが……ガレマルドのラジオ曲『帰らん、地平の彼方へ』でしょうか。

――ラジオもすごく印象に残っています。これは石川さん的にどのようなイメージで発注されたのでしょうか?

石川「暗いシャンソンで」と発注しましたね。実際の歴史においても暗い時代を思いださせるような曲をお願いしました。

祖堅これもじつは後輩に頼んだ曲なんです。ただ、シャンソンの歌い手って、なかなか頼めないんですよ。それで後輩がすごく悩んでいたのですが、最終的に「お前が歌えばいいじゃん」って、そっと背中を押してあげました!

――なんと! 結果的にガレマールの兵士や一般市民が歌っている印象が強く出ていました。

祖堅そうですね。あとは、“おばちゃんが歌っている感じ”を出したくて。

石川“ちょっとくたびれているバーで歌っているおばちゃん”というイメージで祖堅さんとすり合わせていきましたね。

祖堅じつは男性が歌う声を加工すると、簡単におばちゃんの声になるんですよ。だから発注を受けた時点で、「最悪、自分が歌えばいいか」と思っていたのですが、どうせだったら作っている後輩本人に歌ってほしいなと(笑)。

あと、メロディーも帝国のテーマである『帝国の意思』になっているんです。最終的に仕上がってきたものは非常にいい感じになったので、サントラでもぜひじっくりと聴き直してほしいですね。

石川あのラジオは実装面でも思い出深いです。フィールドの1点から音楽を鳴らす仕組みはすでにオーケストリオンでありましたが、普通の拠点に置いてあるラジオから音を流すというのは、初めての試みでした。そのため、バグをいっぱい出して……(苦笑)。でも最終的には、担当者たちの頑張りによって、本当にそこにラジオが置いてあるかのように実装できてよかったです。

祖堅カットシーンのときだけ音源が地中から鳴ってしまうとか、けっこういろいろとあったね(笑)。

――ほかにも印象に残っている曲はありますか?

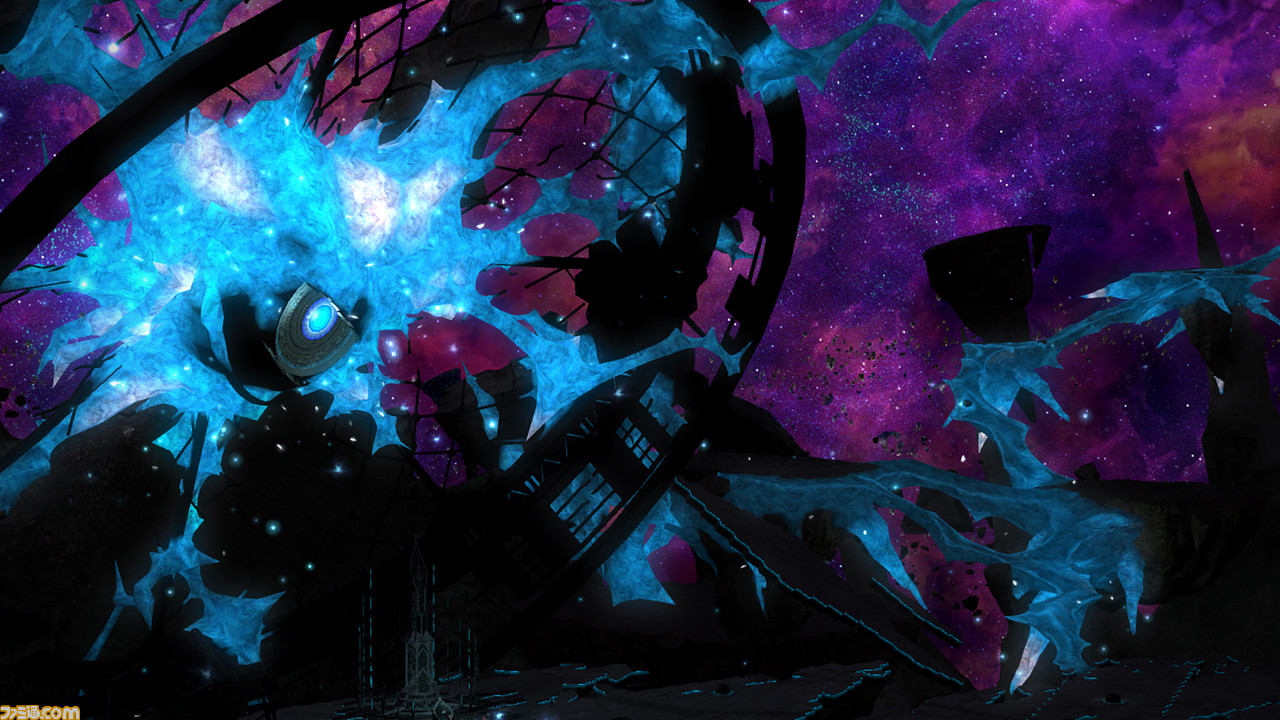

祖堅うーん、今回は印象的な曲が多いから難しいな……(笑)。強いて言うなら、ゾディアーク戦の楽曲『ENDCALLER』ですね。じつは、この曲はもともとゾディアーク戦用に書いた曲じゃないんですよ。

石川ファイルのタイトルが“汎用ラスボス曲”でしたよね。「ラスボスに汎用も何もないだろう」とは思いましたが(笑)。

――その汎用ラスボス曲がゾディアーク戦に採用されたのですか?

石川そうですね。レベル83で戦うボスですが、ゾディアークは実質ラスボスみたいな感じもあるので使っちゃおうと。

――実際にプレイしていて「もうここで戦うの!?」とビックリしました(笑)。

石川物語でも音楽でも「ラスボスなのでは!?」と思わせちゃえということで、この『ENDCALLER』をゾディアーク戦に使おうと決めました。

あと印象に残っている曲と言えば、地味かもしれませんが、『恐怖の波動』ですね。環境音みたいな曲で、恐怖を演出するものになっています。祖堅さん、怖いのは苦手なのにホラーの音づくりが上手いんです。そしてめちゃくちゃ早い。この曲は本当に重宝しました。

祖堅“わよ~ん”みたいな曲? 5分ぐらいで作ったよね。

石川曲を作った時間よりも、ゲームで使われている時間のほうが長いですよね(笑)。

祖堅ちなみにこの曲はサントラにも収録されていて、いつものとおり曲ごとにコメントがついているのですが……この曲の僕のコメントが本当にひどいので、ぜひそこにも注目してください(笑)。

石川あとはオールド・シャーレアンの曲もよかったですよね。

――楽曲のトーンが落ち着いていて、居心地のいい街として印象付けられました。

石川『漆黒のヴィランズ』のプレイヤータウンであるクリスタリウムの曲が、絶対に敵にならない善良なイメージで作っていただいたのに対して、オールド・シャーレアンは明確に敵でも味方でもないフラットなポジションで、街の知的な感じや海辺の心地よさを出していただくことを重視しました。ずっとそこにいても疲れないし、滞在したくなる街になったと思います。

――エーテライト近くにマーケットボードがあったりして、ゲーム内の便利さと流れる楽曲の素晴らしさが合わさり、すごく暮らしやすい街になっていますよね。

石川リテイナーベルも近いですし、便利ですよね(笑)。

祖堅この曲も後輩ふたりが昼・夜それぞれの曲を担当しています。今回は後輩たちの成長がめざましく、彼らのゲーム体験のとらえかたや、アウトプットの仕方がすごくよくなっていて、個人的にとてもうれしいですね。

石川それを本人たちの前で言ってあげてくださいよ(笑)。

祖堅イヤだよ! なんで本人たちの前で言わなきゃいけないんだよ。本人たちの前では「まだまだだな」って言ってやりますよ(笑)。

石川このインタビューが公開された後に、本人たちが見て、初めて知るという(笑)。

楽曲の意味や歌詞に注目すれば、より物語を楽しめる作りに

――今後、『暁月のフィナーレ』のメインクエストが“つよくてニューゲーム”に対応されるということで、もう一度物語を体験しようとする人も多いと思います。これからもう一度プレイする人に向けて『暁月のフィナーレ』の楽曲面での聴きどころ、注目してほしいポイントを教えてください。

祖堅フィナーレという言葉のとおり今回は集大成ではありますが、同時に『暁月のフィナーレ』ならではのカラーも出せたと思うので、“いままでと違う世界に来た”という部分を味わいながら、楽曲にも耳を傾けていただければと思います。

ストーリーラインに対しての楽曲付けもうまくできていると思うので、より物語に没頭して遊んでもらえると、いままで聴いてきた音楽が、また違った形に聴こえてくると思います。そのあたりに注目していただけるとうれしいですね。

――物語を深く知ったうえで、あらためてプレイすると、また違った味わいが楽しめそうです。

祖堅あと今回は、サウンド面でもプレイ体験に対して細かい調整を加えています。たとえば8人でコンテンツに挑戦するときに、以前なら自分のアクションのSEが埋もれがちになっていましたが、新しい仕組みを導入して、プレイしていてより心地よく音が聞こえるようになっています。

――まったく気がつきませんでした……!

祖堅フィルターをかけたりして、プレイフィールの向上をシステムレベルでやっています。とはいえ、そんなところを細かく気にして遊んでもおもしろくないので、普通に遊んでもらえたらなと(笑)。ただ、いちばん最初にプレイするときぐらいは、サウンドの環境をいつもよりちょっとよくした状態で遊んでもらえるとうれしいですね。例えばいつもより音をちょっとだけ大きくしてプレイしたりとか。

――ヘッドホンやイヤホンをするだけでも、音の聞こえかたがまったく変わってきますよね。では最後に石川さん、お願いします。

石川1周目のプレイでは、状況の理解だけでいっぱいになる部分があったと思います。2周目のプレイでは、何の曲が流れているか、その曲のバックヤード、引用されている歌詞などにも注目しながら遊んでいただければ、新たな発見があるかもしれません。

表面をなぞっただけでも楽しんでいただけるように心がけていますが、掘り下げていくと、「もしかしたらこうなのかも?」と、考えを巡らせられる部分もいろいろと詰め込んであります。そういう面でも、改めて楽しんでいただけると嬉しいです。

祖堅あと、サントラのジャケット絵に関しても補足を。今回、天野喜孝さんのアートがジャケットに収まりきらなかったので、表面のハイデリンだけでなく、ブックレット裏面にもゾディアークのアートが描かれているようになっています。

石川お好きなほうを前にしていただいて。なんなら2枚購入して、並べてみてもいいかもしれませんね!

祖堅宣伝うまいねー(笑)。