退廃的な雰囲気が特徴的なソウルライクのアクションRPG『Lies of P』。古典童話“ピノキオ”をベースとしており、2021年11月発表のプレスリリースによると“成人残酷劇に脚色した”ストーリーが描かれるらしい。

本作の開発会社はNeowiz。ソウルライクの特徴にもいろいろあるが、ひりつくような戦闘を挙げる人は多いだろう。アクションMMORPG『ブレス アンリーシュド』を世に送り出したメーカーは、どのようなスタンスでソウルライクを表現するのか。開発スタッフへのメールインタビューでその真意を明らかにする。

Lies of P | Alpha Gameplay Teaser

Neowiz(ねおうぃず)

今回はプロデューサー等の特定個人ではなく、開発スタッフ全体の意見として回答をもらっています。

全世界で同時リリース予定。日本語の音声対応も検討中

――PC/コンソール(家庭用)ゲーム機双方の日本リリース/日本語ローカライズについて教えてください。Steamページを見る限り、少なくともPC版は日本語対応の予定があるようですが。

全世界同時リリースを目標として開発を進めております。基本的には日本語対応を予定。音声に関しては英語で製作を進めていますが、他言語の音声サポートも検討しており、日本語もそのひとつです。

その一方、他言語の音声を適用した際、ゲームの雰囲気や世界観と違和感がないようにするのも大事です。そのため、テキストのみのサポートになる可能性もあります。

――『Lies of P』の正式な発売時期とプラットフォーム、そこに至るまでのロードマップを教えてください。

正式発売は2022年以降です。申し訳ありませんが、具体的な発売時期は現段階では公開できません。現在はさまざまなプラットフォーム・パブリッシャーと具体的なリリースプランに関して検討を進めている段階。明確なプランが見えた際にお知らせできると思います。

当初は次世代機のみでリリース予定でしたが、まだ普及率が低いため、現世代機も検討中です。幸いなことに『ブレス アンリーシュド』の開発経験があり、コンソール機に対する理解や最適化の技術力はトップクラスであると自負しています。無理なく開発できるでしょう。

構想期間を除いて、開発を始めてから18ヵ月ほど経ちました。開発状況はおよそ50%。ですが、我々には“Quality is King”という座右の銘があります。仕上げ期間に6ヵ月以上は必要だと考えていて、この期間を含めると30%ほどでしょう。ブラッシュアップに必要な期間は予測が難しいため、現在の進捗だけでリリース時期を判断するのは難しいということをご理解ください。

――開発チームの規模はどれくらいですか?

純粋なスタジオの開発人数は80人ほどで、系列会社の協業メンバーを入れると90人ほどになります。

ソウルライクは判断力を要求するジャンル。瞬発力が必要とは限らない

――ゲームプレイやアートディレクション等でインスパイアされたものがあれば教えてください。“ソウルライク”ということで、一般的には『ダークソウル』や『ブラッドボーン』は想定されていると思いますが。

まさに、それらのタイトルから刺激を受けていることは間違いありません。クオリティがすばらしく、匠によってひとつひとつ丁寧にアクションが作り込まれていると肌で感じています。このような部分を大事にしたく、それらのアクションクオリティに迫れるようにと、努力を重ねています。

――ソウルライクの特性上、難度が高いと想像できます。『Lies of P』の難易度はどれくらいにする予定ですか?

まず、私たちが解釈したソウルライクジャンルの本質についてお話しします。

ソウルライクはユーザーに判断力を強く要求するジャンルです。アクションゲームだからといって、必ずしも動体視力や瞬発力が必要かというと、そういうわけではありません。

ユーザーはつねに選択を問われます。それ自体は単純かもしれません。その選択がどれくらい有利なのか、いつ選択したほうがいいのか、休むことなく考えさせるのがソウルライクの本質だと思います。ですので、プレイによって“ユーザー自身のレベルが上がる”と表現することもありますよね。

私たちもユーザーに経験を積んでもらう方向で構成しています。選択肢は数えられないほど存在します。武器をどう調合し、スレイブアーム(後述)をどう強化し、またどうレベルアップをしていくか……。選択によってユーザーの戦闘性向が決まり、自分に合った戦略を揃えること自体が難易度調整オプションになると考えられます。

難度は人気のあるソウルライクと同等程度にする予定です。そして同じ辛口と言っても、最高の素材で作った本当の辛さであって、人工的な調味料の辛さにならないように努力しています。

――ソウルライクでもっとも難しい部分が立体的なレベルデザインだと思いますが、『Lies of P』ではどのように考えていますか?

レベル製作時にステージそのものの構成に気を付けているのはもちろん、それよりステージ間の連続性や流れ、そして変曲点のような循環関係のバランスにもっとも意識を割いています。

ユーザーがつぎのステージをプレイしたいと感じる感性や期待を満たすために、さまざまなテーマのステージを製作することは必須です。

レベルデザイナーにとって、開発過程はとても厳しいと思います。たとえば、最初にすべての要素をダミーで製作。ソウルライクジャンルのプレイ経験が豊富なスタッフ(企画担当者全員です)が何時間もプレイをしながらフィードバックを記録し、それに対して議論し合う。

このようなプロセスの中で全員が納得する修正方向を決めていきます。妥協は絶対にしません。企画者は妥協しない姿勢に誇りを持っています。

――さまざまなエリアを行き来しながらプレイしていくタイプなのでしょうか。それともステージクリアー型なのでしょうか。

後者になります。しかし、前者のようなオープンワールドの雰囲気が感じられるような工夫をしています。

たとえば、天気の同期システム。ステージを進めていくうちに天気が変わることがあります。この際、すでに通り過ぎた地域に戻ると、変わった天気が適用され、特定の天気によって経験できるイベントも用意されています。

つねに前に進むステージ方式ではなく、通過したステージでもクエストを楽しめるわけです。その際は、過去に経験できなかった新しいイベントがたくさん用意されています。

武器を調合し、左腕にはギミック搭載可能な義手を装備

――すでに発表されている“武器調合(組み合わせ)システム”の詳細を教えてください。『Fallout4』のように部品ごとの性能を引き継げるのでしょうか? それとも形状や固有のアクションなども変化するのでしょうか?

組み合わせの種類によって攻撃モーションやパターンが変わり、それによって主人公の性能も変化します。武器しだいでキャラクターのステータスレベルによる性能が変化しますが、分解してほかの種類と組み合わせると、レベルによる性能も変わるようになります。

武器調合システムでは、不要な武器をなくすことを目指しています。武器を拾得したら、少しでも自身に有利な形で活用するのが重要。不利な部分や使わずとも、有利な部分を持って来て組み合わせるようなイメージです。

――アクションが変化するような武器の種類を教えてください。

30種類以上の武器が登場します。分解するとほかの種類と組み合わせられるので、実際にはプレイヤーが体験できる武器の数は100種類以上になると思います。

――公開された動画では、左腕に火炎放射器やワイヤーフックを装着できるようでした。このように改造できるのは腕だけですか? それともほかの部位も可能でしょうか?

改造可能な箇所は腕のみです。これを“スレイブアーム”と言い、少なくとも8種類以上のスレイブアームを公開する予定です。初期段階では、より多くのアクションの変化を楽しめるように、さまざまな身体部位の改造を企画しました。しかし、いざ開発を進めると、ソウルライク特有の難度も相まって(プレイヤーが)離脱する状況が頻繁に発生してしまいました。

防止策としてバランシングの幅を狭めてみましたが、爽快感と開放感が犠牲になってしまい、アクションゲームらしさを害することに。結果として、ほかの身体部位の改造は諦めることになりました。

その代わり、“Pの機関”というピノキオの成長とビルドのキーになるシステムがあります。とある特殊材料を手に入れると、プレイヤーが依存している戦闘性向とシステムによって成長ルートが分岐するようになります。本人に合う戦闘システムを見つけ出し、それを“Pの機関”で成長させていくことが、もっとも重要な要素になります。

多くの戦いかたがありますが、どれかを最大限に活用するには別のシステムを諦めないといけない。“選択”と“戦略”が重要になるゲーム性を計画しています。

――レベルアップによる強化や(武器や腕のパーツ以外の)アーマー系の装備アイテムなどはありますか?

もちろんです。強化方式は武器調合と密接な形で開発を進めており、独創的な方式になると思います。なお、装備のような、ピノキオを整備できるシステムも存在します。

――武器調合システムやスレイブアームを企画した理由を教えてください。これまでのソウルライクゲームに足りない部分を埋めようとしているように思えます。

アクションゲームをプレイしていると、だんだん使用武器やプレイスタイルが偏ってきますよね。慣れた武器ばかり強化し続けて、新しい武器を獲得して気に入ったとしても、結局は使い慣れた武器に戻ってしまう。効率を考えると、新しい武器を選ぶことはあまりない。

開発者としては、ユーザーが積極的にプレイしたくなるように作るのが使命。そこで考案したのが“武器調合”や“スレイブアーム”システムです。

武器調合は気に入った取っ手と刃を組み合わせるシステムです。入れ替え時のメリットは最大限に、デメリットは最小限になるように意図しています。スレイブアームは、現状のものに物足りなさを感じたときに交換して新鮮さを味わえるように考案したシステムとなっています。

複雑な人間関係や裏切り、陰謀、狂気がにじみ出る退廃美の世界

Lies of P | First Cinematic Trailer

――原作にしてもディズニー映画にしても、ピノキオとゼペット以外の多くは動物キャラクターです。動物キャラクターたちはどのような形で登場するのでしょうか?

多彩な形で登場します。動物によっては全然違うイメージで表現されたり、味方もいれば敵もいて、プレイヤーの選択によって変わることもあります。

原作の要素(キャラクターを含む)を登場させる予定ですが、原作とは違う方式で準備しております。『Lies of P』をプレイしながら原作との違いを見つけ出すのもひとつの遊び要素になるでしょう。

――ピノキオの原典は救いのない物語や社会風刺が特徴だと言われています。それが時代に合わせて変化し、いまはディズニー映画のイメージが浸透。本作はどの辺のお話を下敷きにしているのでしょうか。

大まかな流れとして原作の要素を借り入れているものの、発生する事件や関係性などは完全オリジナルとして開発しております。ピノキオの物語はお子さんにもよく知られていますが、『Lies of P』は成人向けの残酷物語として構成。大人のためのストーリーとコンセプトで描いております。複雑な人間関係や裏切り、陰謀などを経験でき、残酷なシーンもいくつか登場する予定です。

――古典童話の中でもピノキオを選んだ理由と、ピノキオの素材を残酷劇に脚色したきっかけを教えてください。

プロジェクトに集中させ、テーマやストーリーを覚えてもらうための戦略的な意図があります。その中でも、ソウルライクジャンルで変化を与えるために、みんながよく知っている物語を選んだ結果、『ピノキオの冒険』が見えてきました。

本作の開発プロデューサーが企画者出身ということもあって、ゲームの中でもっとも大事にしているのがストーリーと設定です。ユーザーに確実に覚えてもらうようなストーリーが必要だと思い、よく知られたピノキオの話を借りてきました。そして、これをみんなのイメージとはまったく違う方式で表現しているのも、興味や関心が持てるようにするための戦略です。

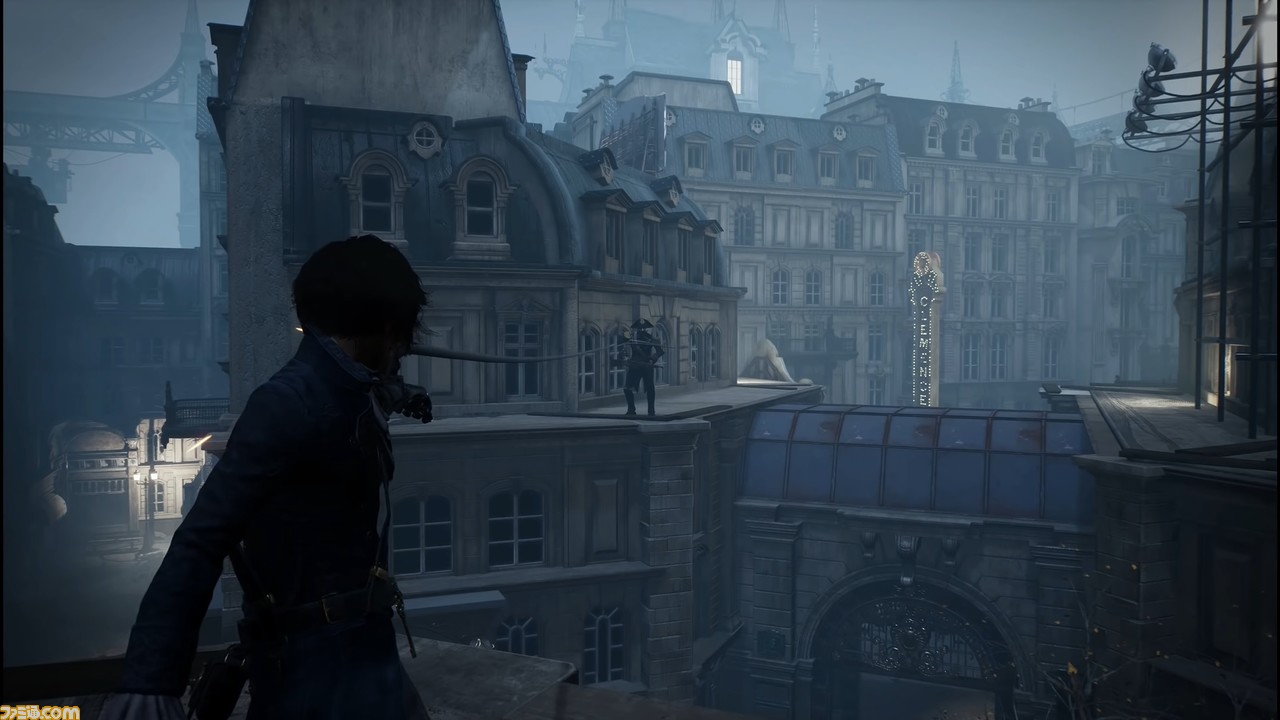

――公開されたプレイ動画を見ると、ベル・エポック(※)時代の特徴が活かされているように感じます。背景の変化を感じられるような、都心部以外のエリアもありますか?

ステージそのものの構成にも気を付けつつ、さまざまなテーマのステージを製作しようと考えています。明るくて華やかな背景もありますが、『Lies of P』から感じ取れるおもな雰囲気は暗さや狂気であってほしいですね。

※ベル・エポック:フランスにおける19世紀末~第一次世界大戦頃の時代のこと。

――ベル・エポックはよく希望があふれる背景で描かれることが多い反面、『Lies of P』では重い雰囲気になっています。クラート市(本作の舞台)にはどんな事件が起きたのでしょうか。

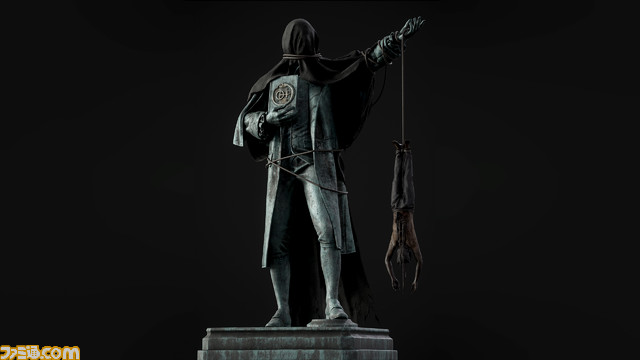

クラート市は人間の労働力に代替できる自動人形の普及で急激に発達した都市。ベル・エポック時代のように科学や技術がすべてを解決してくれるという楽観論が広がっていました。

しかし、何らかの疫病によって多くの人が亡くなってしまいました。このような悲劇を表現するため、私たちが知っているベル・エポックとは真逆のイメージを打ち出しました。

――おもに木彫りのような人形が敵として登場するという印象を受けました。中世風の都市で木彫り人形が登場するようになった背景はどういうものですか?

敵は舞台となるクラート市で生産された人形です。木とは別の素材ですね。クラートでは人間の労働に代わる人形が発明されました。労働力が上がると、文化や芸術にまで人形を活用するようになり、その結果、市民の人数と同じくらいまで普及したという背景があります。

しかし、ある日、何らかの理由をきっかけに人形が市民を攻撃するようになり、市を掌握します。市民は隠れて暮らすか、クラート市を離れるようになったというのが、基本的なストーリーです。

展開やエンディングは“嘘”で変化する

――ゲームタイトルの『Lies of P』とは、嘘をつくと鼻が伸びるピノキオを指していると思いますが、この特徴はゲームに反映されていますか?

『ピノキオの冒険』のように、ピノキオが人間になることがユーザーの目標です。人間になるためには原作と逆に嘘をつく必要があり、嘘をついて獲得した“人間性ポイント”によって人間になる程度が決まります。そのため、嘘はユーザーが最終目標を達成するために行う選択要素ということになります。

嘘はゲーム内のクエストにも影響します。嘘のつきかたによってクエストも敵の種類も変化します。ほかにも、多くの要素が嘘の選択によって変化します。もちろんエンディングも。

――嘘をつくからこそ人間という皮肉ですね。嘘のつきかたによってボリュームやプレイタイムが変わったりするのでしょうか?

分岐によってプレイタイムが異なる方式にはなっていません。そのため、エンディング自体が分岐になる方法を選びました。プレイヤー自身のプレイ内容で分岐するとゲームのボリュームを感じにくく、またおもしろい区間が省略されることがあるので、とても気を使っている部分でもあります。

――エンディングまでの1回目の平均プレイタイムはどれくらいですか? またマルチエンディングの数を教えてください。

30時間ほどのプレイタイムを想定しています。ゲーム序盤の2ステージを社内でテストしたところ、多くのテスターが5時間以上かかりました。とはいえ、ありえない難度による結果ではありません。さまざまな戦闘システムが開発されていて、もっといい結果を出すため、各システムを研究・研磨するために練習をしたので時間がかかったということです。

マルチエンディングの数は最低3つ以上になりますが、これ以上は秘密とさせてください。とても重要な項目ですから。

ほかのソウルライクゲームとは異なる、『Lies of P』の魅力

――ポジティブな意味で、雰囲気がフロム・ソフトウェアの『ブラッドボーン』と似ているという意見が多いようです。どういった違いがあるか教えてください。

このような質問をたくさん受けています。まず、私たちはそのような名作と比べられることをとても光栄に思っています。時代背景に近代を選んでいることから、そのような意見が出ているのでしょう。

『ブラッドボーン』と同じ近代(19世紀頃)ですが、『Lies of P』はベル・エポック時代に存在していたフランスをイメージしている点が大きく異なっています

戦闘システムは『Lies of P』固有システムで構成しています。実際にプレイすれば、新しいゲーム性を感じられると自信をもっています。いままで公開した資料はごく一部に過ぎません。まだまだ多くの設定やストーリーがあります。徐々に公開していく内容を楽しみながら、『Lies of P』だけの世界に期待していただければと思います。

インスピレーションを受けたタイトルはほかにもあります。『リトルナイトメア』のユーザー導線を予測したギミックや『サイレントヒル』の精神に響く恐ろしさに刺激されたことは間違いないと思います。

――アートやエフェクト方面はどうでしょうか。グラフィックの面において重視した点を教えてください。

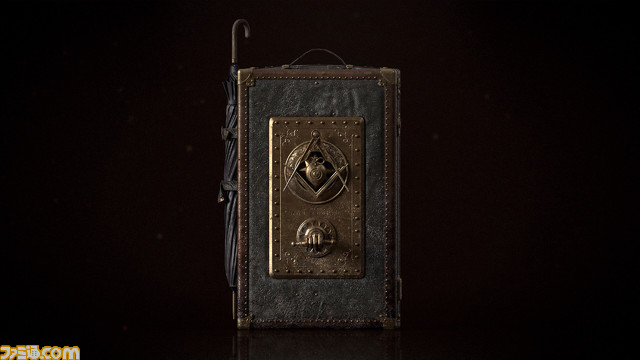

“ハイパーリアリズムクオリティ”を掲げています。しかし、目に見えるものはすべて設定やストーリーから来た製作物。高いクオリティで送り出すのは最高の目標ですが、細かいものもすべて設定を考えて製作し、蓋然性を与えることをアートの製作目標としています。

企画内容やコンセプト方向に従ったテーマを維持しながら、できるだけ独創的な形にすることが大切。品質は私たちができる中で最高水準を追求し、もう少し整えていきたいですね。

『ブラッドボーン』はとてもすばらしい作品ですが、美術的な部分は参考にしていません。レンダリングやライティング演出部分に気を付けて、霧や湿度、光の表現に重点をおいて作業を進めています。また、エフェクトもできるだけ物理的な表現をしようと努力しています。

――ゲームのアートワーク/クリーチャーのデザインで、表現したいコンセプトがあったら説明をお願いします。

代表的なコンセプトとして、スリラーやホラー的な要素をベースにしたかったんです。“奇妙だが美しい”というキーワードがコンセプト。デザインを比喩的、また直接的な表現のバランスをコントロールして表現しつつ、設定チームやコンセプトチームと話し合って決めています。

クリーチャーのデザインは設定をもとに強調し、機械人形のモンスターは19世紀に実際に作られた人形の質感などを参考にしています。全体的に、『Lies of P』ならではの独創性をキャラクター背景、アニメーション、エフェクトなどに持たせるように努力しています。

気になるゲームシステムあれこれ。“篝火”的な要素も存在

――Co-opなど、マルチプレイコンテンツの予定はありますか?

ユーザー間に直接的な影響やインタラクションをもたらすマルチプレイは考えていません。これは、あくまでもシングルプレイとしての最高の楽しさを感じてもらうための選択。ですが、間接的なコミュニティやオンライン要素を導入する予定はあります。

オンラインでのユーザー間の協力はできませんが、戦闘の協力者として魅力的なNPCを登場させます。それが難易度緩和の役割を果たすかと。

――ステージ内にチェックポイントは存在しますか? たとえば、『ダークソウル』シリーズの篝火のような。

篝火のような仕組みはありますが、設定や形はまったく違う方式となります。また、単にチェックポイントとして機能するだけではなく、このオブジェクトを通じてのみ使用できる『Lies of P』ならではのシステムがあります。ユーザーが戦闘を有利にするための戦略的な用途であると理解してください。

――武器やスレイブアーム以外に、キャラクターをカスタムできる要素はありますか?

基本の衣装以外に、魅力的な別コスチュームを用意します。イヤリングのようなアクセサリー類も。キャラクターの外見も変化しますが、一般的なカスタム方式ではなく、独自方式になると思います。

――ボスは何種類くらいを想定していますか? また『Lies of P』ならではの特別なボス戦闘システムはありますか?

ボスは10種類以上。ボスごとに新しい戦闘経験を提供することがポイントです。

――大半のソウルライクゲームに“死亡時は拠点に帰還し、獲得した通貨をなくす”という方式が採用されていますが、『Lies of P』はどうなりますか?

ソウルライクはローグライク的な要素も備えているため、死亡後に集めた通貨を探しに行くルールは必須要素だと考えています。しかし、表現方法や具体的なルールは既存タイトルとは大きく異なる方式となっています。

ソウルライクとの出会いは、過剰な表現に集中していた自分に警鐘を鳴らした

――コンソール機のシングルプレイAAAゲーム開発は韓国では珍しい事例です。苦労はありましたか?

逆だと思います。むしろ、オンラインゲームより難しくありません。オンラインゲームはユーザーの好みやトレンドといった運営面の要素も重要。直接的なゲーム性以外の部分を考慮する必要があるわけです。また、ネットワーク環境を考慮した結果、ゲーム性を犠牲にすることもありました。

コンソールのシングルプレイゲームには、そういった苦労はありません。企画の自由度がずっと高いので、本当にゲーム好きな開発者なら、開発過程はとても楽しいでしょう。

もう一度言います。コンソールのシングルプレイゲーム開発はとても楽しくて、そして簡単です。この場を借りて、当スタジオのメンバーをとても誇らしく思い、感謝していることを伝えたいと思います。

――ソウルライクというジャンルを選んでプレッシャーはありませんでしたか? アクションを表現できる最大値に制限があったと思いますが、このジャンルにおいて超えたいと思ったことがあれば教えてください。

すでにさまざまなアクションプロジェクトを経験した際に、やりたいことは十分やってきました。そんな中、ソウルライクジャンルに初めて出会ったとき、大きなショックを受けました。

アクションへのアプローチの仕方が真逆だったのです。一見、ルールは簡単なのに、こんなにもユーザーに戦略や判断を要求する戦闘があるのかと。演出や過剰な表現に集中していた当時の私たちに警鐘を鳴らすきっかけとなりました。

戦闘要素ひとつひとつの論理的な流れや因果関係、ユーザーが感じる有利・不利などを、いまも勉強している最中です。とはいえ、制限を感じたことはなく、ゲームの本質を整えている段階ですね。

――華麗なグラフィックや新しいチャレンジも大事ですが、打撃感の演出やモーションの精密さなど、基本的な技術も必要になると思います。どういった努力をしていますか?

これまで戦闘がメインとなるプロジェクトだけを10年以上にわたって開発してきました。少なくとも韓国内では最高の打撃感を表現できると自信を持っています。優れたモーションも大事ですが、物理的な技術や演出テクニックも適用し、既存のソウルライクでは体験できなかった戦闘システムを準備しました。

戦闘は完成に終わりのない領域。締め切り1秒まで手を加えるつもりで開発しています。

――『Lies of P』にどういう成果を期待していますか?

ソウルライクジャンルは特定の開発会社だけがきちんとしたものを作れる禁断の領域と言われています。このイメージを壊したい。そして、韓国にもソウルライクというジャンルをちゃんと作れる開発会社があると理解してもらいたい。そのため、具体的な成果としては、自信を持って次回作をリリースできる程度に販売できることを目指します。

――ゲーム市場でどういう認識を持たれたいと考えていますか?

最近はモバイルゲームに対する拒否が多く、韓国の開発会社に対する不信感が強まっています。不信感を解消し、韓国のゲーマーとして誇りの感じることができるゲームだと認識してほしいですね。

――トレーラー動画の音楽も印象的でした。Neowizの内部で制作したのでしょうか? もし外注ならどのチームが制作したのか知りたいです。

『Lies of P』は社内の別の部署と協業開発しています。シナリオや設定は“飛雷刀(ヒルェド:韓国の有名武侠小説)”作家で有名な劍流魂(ゴムリュホン)さんと、音楽は『DJ MAX』音楽を担当しているLAY BACK STUDIOと協業しています。

音楽の導入先や設定をしっかりと共有し、またLAY BACK STUDIOからアイディアをもらったりしながら開発しています。部署が違いますが、同じ『Lies of P』チームだと考えています。

Lies of P OST | Wing of Hypocrisy

――まだ先の話になるかもしれませんが、今後、童話シリーズのニーズがあるか知りたいです。

『Lies of P』を開発しながら、新しい趣味ができました。古典童話を読むことです。私たちが知っている童話が、原典ではまったく違う内容であることが多いと知りました。興味深い内容の作品があるなら、次回作に登場する可能性があります。

――トレーラー動画の「Wake up, son」は誰に向かってのセリフですか? 何らかの理由で復活した主人公でしょうか?

不思議に思った人の感想を聞くのは楽しいですね。ユーザーのみなさんに独自に解釈してほしいので、お答えできません。ご了承ください。

――鼻は伸びますか?

鼻が伸びるビジュアルを直接的に(主人公の)ピノキオに付与したら、キャラクターのかっこよさを表現できなくなると判断しました。しかしながら、そのような特性はどこかに違う形で反映したいと思います。現段階では具体的な内容はまだ公開できませんが、ご期待ください。

※画像は公式サイトやティザー動画から引用しています。