『ダンジョンエンカウンターズ』は、東京ゲームショウ2021 オンラインで、スクウェア・エニックスの隠し玉として予告なく発表された。

発表から発売までがたったの2週間であったことや、ともすると80年代のPCゲームを彷彿させるほどの画面構成のシンプルさなどから、「あのスクウェア・エニックスが、なぜインディーのようなゲームを?」と大きな話題を呼んだ。

だからネットを駆け巡っていた声の多くは、このゲームがあまりにもプリミティブに見えるため、はたしてどれだけ楽しめるものかという、いささか疑念めいたものだったように思う。

ところが、この異様なまでに装飾要素を削ぎ落としたダンジョン探索型RPGは、ゲームショウの会期が終わるころには、先行してプレイを体験した、ファミ通を始めとする各メディアから絶賛を受けることになる。

こうして期待と注目が高まったピークに『ダンジョンエンカウンターズ』が発売されると、たちまちさまざまなSNS上で、同作に挑んだプレイヤーによる、魂の叫びが飛び交う事態となった。

それはゲームの楽しさを支える骨格の厳格さに基づく無情さなどにたいていは由来し、プレイヤーたちは、絶望の中にも焼け付くような強烈な快感──ロシア文学ででも語られそうな業の深い快感を見出しているように思える。

このゲームを企画・デザインしたのは、スクウェア・エニックスの伊藤裕之氏だ。

氏は旧スクウェア社に入社以来、30年以上にわたって同社の看板『ファイナルファンタジー』(以下、『FF』)シリーズを始めとするさまざまなタイトルに携わり、バトルデザインやイベントプランニング、ディレクション、ときにはテーマ曲の作詞などまで務める、非常に多才なゲームデザイナーだ。

伊藤氏は、あまり表舞台に出て自身の仕事ぶりを語るタイプではないが、その仕事を振り返れば、『FF』シリーズの基幹となるアクティブ・タイム・バトル(ATB)の考案に始まり、アビリティ、魔石、ジャンクション、トリプルトライアドやクアッドミスト、そしてガンビットなど、携わったものは枚挙に暇がない。

これは筆者に言わせれば、毎回“じゃんけん”のルールを発明しているようなもの。これらの仕組みに触れたことのあるプレイヤーであれば、その業績の凄まじさに驚くことだろう。

そんな氏が最後にメディアに登場したのは、2016年の『ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ』で、同作のプロデューサーであった加藤弘彰氏とともに、ゲームをより遊びやすく、さらに深く楽しめるように改修に努めていたときのこと。

それから5年。今回『ダンジョンエンカウンターズ』に魂を揺さぶられた編集部は、ふたたびタッグを組んだ伊藤氏と加藤氏にぜひとも話を伺いたいと願い出て、この傑作がどのような考えのもとに生まれ、この姿となっていったのかを訊ねた。

それと同時に、これだけのものを生み出す伊藤氏のパーソナリティーから、ゲームのおもしろさを規定する普遍的な何かが見つかるのではないか? と、ご本人についても加藤氏の手助けを借りながら、一歩踏み込んで訊ねた。

不世出のゲームデザイナーの頭の中身に迫った約2時間。話はゲームをクリアーしている前提で始まっているため、それなりにネタバレが含まれている。ぜひゲームを一度はクリアーして、我々と同じように震えたり打ちのめされたりしてから読まれたい。

伊藤裕之(いとうひろゆき)

スクウェア・エニックス ディレクター/ゲームデザイナー。スクウェア社の黎明期から、『FF』シリーズを始め、数多くのゲームでバトルシステムの構築やディレクション、ときには作詞などまでこなすプランナー。

加藤弘彰(かとうひろあき)

スクウェア・エニックス ゲームプロデューサー。『ファイナルファンタジーⅫ ザ ゾディアック エイジ』で伊藤氏とタッグを組み、同作を始め、本作でもプロデューサーを務める。

『ダンジョンエンカウンターズ』は、いまの時代だから発売できた

伊藤モルモットになりました?

――なりました、なりました。

伊藤どうしました?

――2匹に増えたところまでは我慢したのですが、3匹目からは諦め、メンバーを入れ替えて進みました。治す方法を知るまでの煩悶たるや……。

伊藤でも、モルモットの状態もデメリットだけではないので、いろいろと調べてみてください。

――調べます!

伊藤それから……50万Gは盗られました?

――“FC”ですか? 初遭遇でいくらか盗られましたが……もっと低い額でした。

伊藤そうなんです。あれには100G、10000G、50万Gの3段階があるんです。

――だとしたら最初に10000Gを盗られ、「こいつはヤバい」としばらく近づかなかったんですよ。

伊藤(安堵)。

――後に借金床の上を走り回っていたら、酷い負債を抱えて。「これはどうしたら……」というときに、たまたま“FC”に挑んでみたらいいお金になったので、「こういことか!!」と言いながら、1時間くらいそこのあたりで“FC”を狩り続けました。

加藤それは正しい遊びかたですね。ゲーム開発の後半で、テスターの皆さんにバランスをモニターしてもらっていたとき、“FC”でマイナス50万Gになるのはけっこうショックなので、もう少し額を下げられないかという意見が挙がったんです。

自分も「さすがにこれはキツいかな」と、伊藤さんに「もう少し軽減したほうがいいかも」という話をしたところ、そのときは確か「持ち帰って検討する」という話になったので、そこは直されたと思っていたのですが……。

――ちょっとドキドキしてきました(笑)。

加藤発売後にSNSで評判を見ていたら50万Gのままで、「修正していなかったんだ!」と。結果としては、それをどう取り戻すかを楽しんでいただけている方もいて。たいへんだけど、そこで完全に詰むわけではなく、苦労がひとつの物語になって後で楽しさに変わるならいいのかな、といまは思っています。

伊藤じつは修正はしていたのですが、開発に渡すファイルを間違えてしまって……。後から気づいたんですが、ほかの部分にも影響が出そうでしたので、怖くて直せなかったんです。でも、“FC”も単にひどい敵というだけではなく、倒すと、すでに開けたトレジャーボックスがすべて再セットされますよ。

――再セットされるのは名前から気づきました。宝箱の中はデータテーブルに基づいたランダムですよね?

伊藤そうです。

――ですので近場にあれば取りに行っています。

伊藤なるほど。たまにいいモノが入っていますので、テレポーテーションを使って飛び回るのもいいかもしれませんね。

――あー、なるほど。アドレスを控えておけば、そういうルーチンもできますね。じつは僕がいちばん腰を抜かしたのは、「永遠に落ち続けた」でした。

伊藤あー(笑)。

――いい音がしますよね。「なんでここだけファミコンみたいな音なんだよ!」って(笑)。

伊藤あれは、『ウィザードリィ』の「*いしのなかにいる*」へのオマージュですね。

――(笑)。「これは……全ロスト?」と思ったときに、ひとりだけ生き残っていて、「ああ、伊藤さんはやさしい」などと思っていました。

伊藤落とし穴は、そうやって永遠に落ち続けない限り、“仮想エレベーター上がり”で簡単に元に戻れますよ。

――つまり永遠に落ち続けるところは、どこの層にも床がないということですよね。

伊藤そうです。食べられたりなどは?

――だいたいの状態異常は先回りして防いでいたので、僕は体験していません。でもおそらく同様のことが起こるわけですよね?

伊藤そうです、そうです。

――ともかく酷い目に遭うと、誰かにその衝撃を話したくなるゲームです。ゲーム内容を紹介する経緯から、先行してプレイし、ひとりで悶絶していたんです。

その後にゲームが発売されると、やっぱりプレイヤーの皆さんも悶絶しながら、熱量高く『ダンジョンエンカウンターズ』を語っていて、それらを読みながらニヤニヤするようになりました(笑)。

伊藤ありがたいですよね。たぶん昔の2Dゲームを遊んでいた方々には、「昔、似たような体験を味わったな」と思っていただける部分があるはずで、おそらくそういう方たちに刺さってくれるのではないかと思ってはいました。

――誌面でもタレントの伊集院光さんやマンガ家の上野顕太郎さんのようなベテランゲーマーたちが、興奮しながら何週も連続してコラムやマンガに描いてきている状況です。

伊藤ありがたいことですよね。そうした手応えはちゃんと感じており、ゲームとして目指すべきところは成功したのかなと。

加藤あと昨今のスクウェア・エニックスには、美麗なものを追求する傾向もあるのですが、売れる売れないに関わらず、こういうゲームも出して懐の深さも見せられたかなとは思います。

――そこなんですが、2桁の16進数を敵の番号として付けていると、最後は“FF”になりますよね。これはひょっとすると規模感や美麗さを突き詰めた『FF』に対するアンチテーゼなのかな……と(笑)。

伊藤いやいや、たまたまです。ラスボスに挑む前に白い“FF”のイベントを踏むとメッセージが現れますよね。そこで、「ああ“FF”が最後の記号なのか(※)」とまず気づいてもらい、その後に戦うラスボスの記号が“FE”なので、「するとこの先にもう1匹いるな?」とプレイヤーに気づいてほしかったんですね。そんなちょっとした演出意図があったくらいで。

※“FF”は2ケタの16進数で最後の数

――穿ち過ぎました(笑)。それはさておき……このゲームはシンプルに見せきったことが、話題性に繋がった印象もあります。宣伝戦略を組み立てるプロデューサーとして、加藤さんの狙い通りだったのでしょうか。

加藤少ないパイではあれ、「熱狂的な支持は得られるのでは?」とは思っていました。ですがプロデューサーとしては、いいゲームを出すだけでなく、売上を立てることも大切で。

実際、当時の上長だった橋本さん(橋本真司氏)に伊藤さんと企画を持って行ったときも、「これは売るのは難しいだろうな」とはなりましたが、ただ「会社として新しいことにチャレンジするのは大事だ」と、橋本さんも、さらには代表の松田さん(松田洋祐氏)も後押しをしてくれたんです。

――そういう意味では、同じく規模感や華美を目指す方向ともまた違った、ヨコオタロウさんたちの『Voice of Cards ドラゴンの島』が同時期に出て話題になっていますよね。

インディーゲームの場で先鋭的なゲーム表現が伸びてきている中で、スクウェア・エニックスという大きな会社もそういう動きを始めたのでは……とファンのあいだでは推測もなされています。

加藤まあ、そこは偶然なんです(笑)。でもある程度は近いことを皆、考えているのでしょうね。まさに『ドラゴンの島』プロデューサーの齊藤さん(齊藤陽介氏)にこの企画の話をしたら、「近い時期に、こちらもこんな企画があるんだよね」となったことがあり、シンクロを感じました。

このゲームは10年前では、企画を通すのは難しかったのかもしれませんが、インディーゲームの市場があり、ダウンロード販売という手段も取れる時代が来て初めて表に出せた面もあります。

アドレスの遊びがしたかった

――いまの時代に『ダンジョンエンカウンターズ』が発売できたプロセスは興味深いですね……。それでは、本格的にゲームについてお尋ねします。まずは伊藤さんは、なぜこうしたプリミティブと言えるスタイルのゲームを考えたのでしょう?

伊藤もし自由にゲームを作れたら、見た目や演出のデコレーションをすべて削ぎ落とした、自分が遊びたいゲームを一度作りたいと思っていたんですね。

――『FF』に最初から関わってきた方がそう言うのは、おもしろいですね。意図的に装飾を排して構造を剥き出しにするミニマリズムという表現手法がありますが、『ダンジョンエンカウンターズ』の簡素さには、そういう強い意志を感じます。

伊藤そんな大仰なものではありませんが、いまはマシンの性能も制作技術も上がり、リアルなゲームが作られている時代。そこでシンプルなゲームを作るなら、徹底的に真逆を行かないと意味がないと思ったんです。

――伊藤さんの考える、本質的なゲームのおもしろさがあればいいというわけですね。

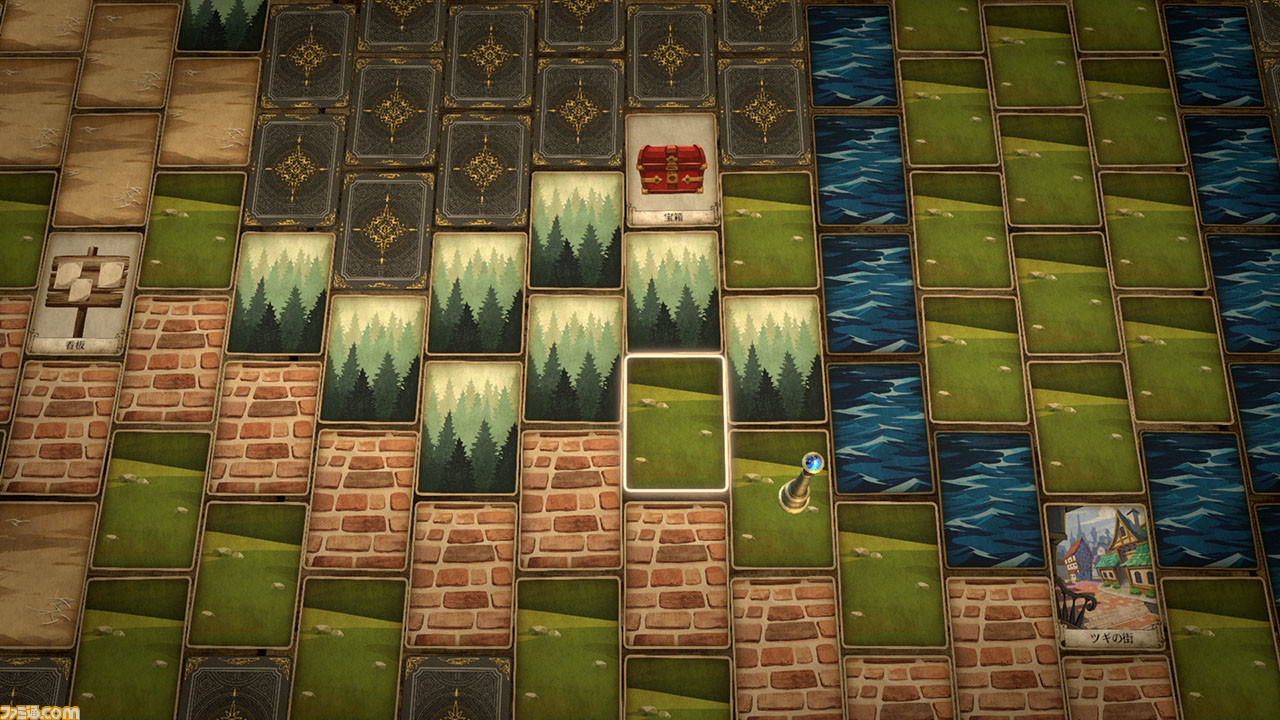

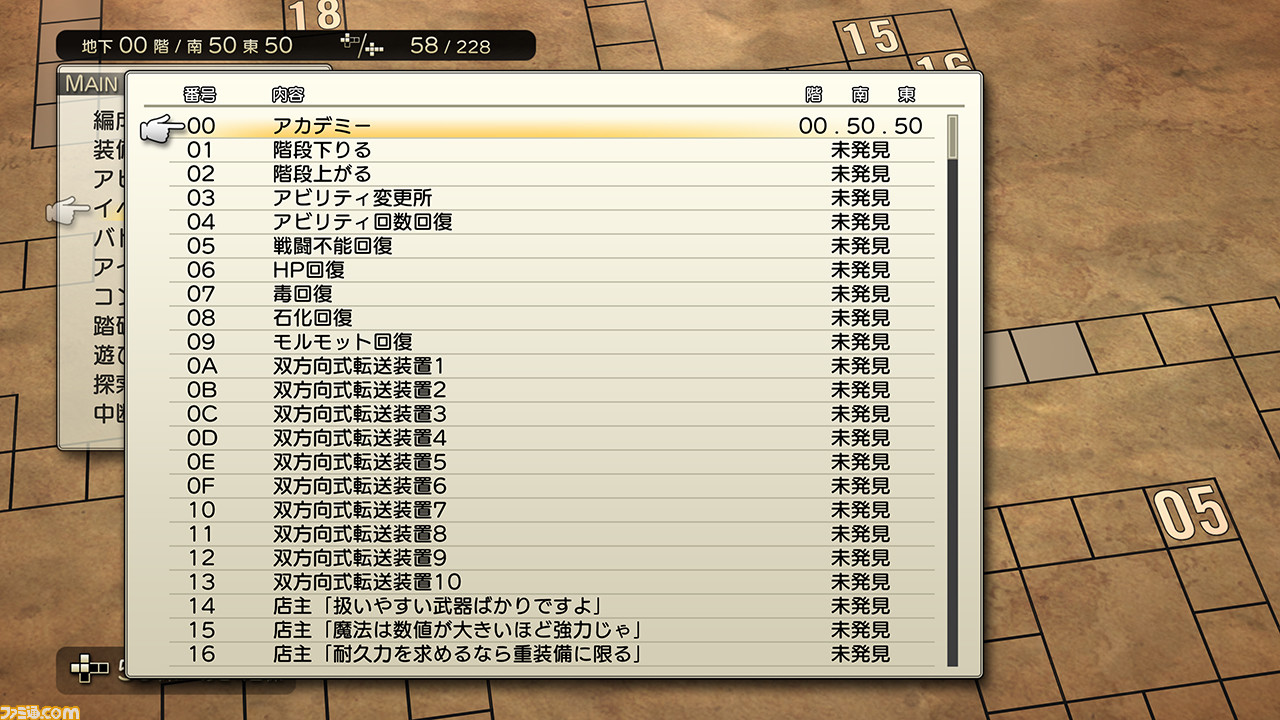

伊藤そうですね。まずはアドレスを利用した遊びをふんだんに入れようと計画しました。

――座標に基づいてプレイヤーが試行錯誤するという感じでしょうか。

伊藤そうです。マス目を進んで埋め、番号を踏んでというのがゲームの核で、そこにアドレスを使います。

たとえばファミコンの『ドラゴンクエスト』のマップにある、「ここから飛び降りたら、やっぱりここに落ちるよな」という感覚。そういう約束事が必要だと思っていました。

――プレイヤーが「こうなるのではないか?」と仮定したことがそのまま起こるのが約束事であり、それが気持ちよさに繋がると。

伊藤「ひとつ下に降りれば、X-Y軸は同じでZ軸だけが変わる」という計算が成り立つのは、気持ちよさというより、プレイヤーとの約束の中でいちばん大切なことだと思うんですよ。プレイヤーも僕も同じルールに則って、作ってもいるしプレイもしているということが。

――だから最初から数字や情報を明示している。

伊藤はい。「私は場を提供しました。だから皆さんはルールに則って考れば、きちんと思った通りのところに着いて、それが気持ちいいはずだ」という意思のもとに提供しています。「もう情報はぜんぶ出したから、後は何が起こっても皆さんのせいです」って。無責任に感じられたらすいません……。

――なるほど。バトルシステムの絶妙なバランスにも目が行きますが、伊藤さんご自身は、まずそうした空間のおもしろさを考えていたと。

伊藤そういうことです。僕としては、バトルもゲーム内のコンテンツとしては重要ですが、あくまでもアドレスの数字を踏むと起きる「アドレスの遊びの一要素」という位置付けです。

――とても納得しました。ネットでは、階層が深まると与えるダメージの数字が大きくなり、大味に感じたとの意見も見かけましたが、僕は、そこはむしろ長らく遊んでいたことに対するご褒美だと思っていました。

プレイしていて最後まで呻いていたのは、やはりアドレスにまつわる仕掛け。深い層で移動に関するアビリティが充実してくると、今度は急にダンジョン全体を上下に飛び回るようになり、おもしろさが変わりますね。

伊藤90階以降は、そこにたどり着くまでのゲームプレイ中に一度は落ちる想定で作っています。あそこには階段がないので、初期に落ちると、もう脱出する手立てがないんですよね。それを運命として受け入れるときが一度は皆さんに訪れるだろうと。

ただ、“仮想エレベーター”の入手位置は、もう少し熟考すればよかったと思っています。僕としては、アビリティを手に入れた瞬間に、使うか使わないかで悩んでから決断してもらいたいと思っていたのですが、想像以上に冒険心の高い方が多く、「登場がもう少し後でもよかったな」と思いました。

――仰る90階以降なんて、おもしろさのフェイズがまた変わりますよね。

伊藤ですから、「そういうアドレス遊びをジャマするものは極力控えよう。ジャマしないのであれば入れてもいい」。そういう計画に基づいたら、不可抗力でシンプルなゲームになったところがあります。

同じような考えで、ゲームに登場する数少ないテキストも、誰もがどこかで見聞きしたことがあるような、ありふれた言葉を選ぶようにしました。

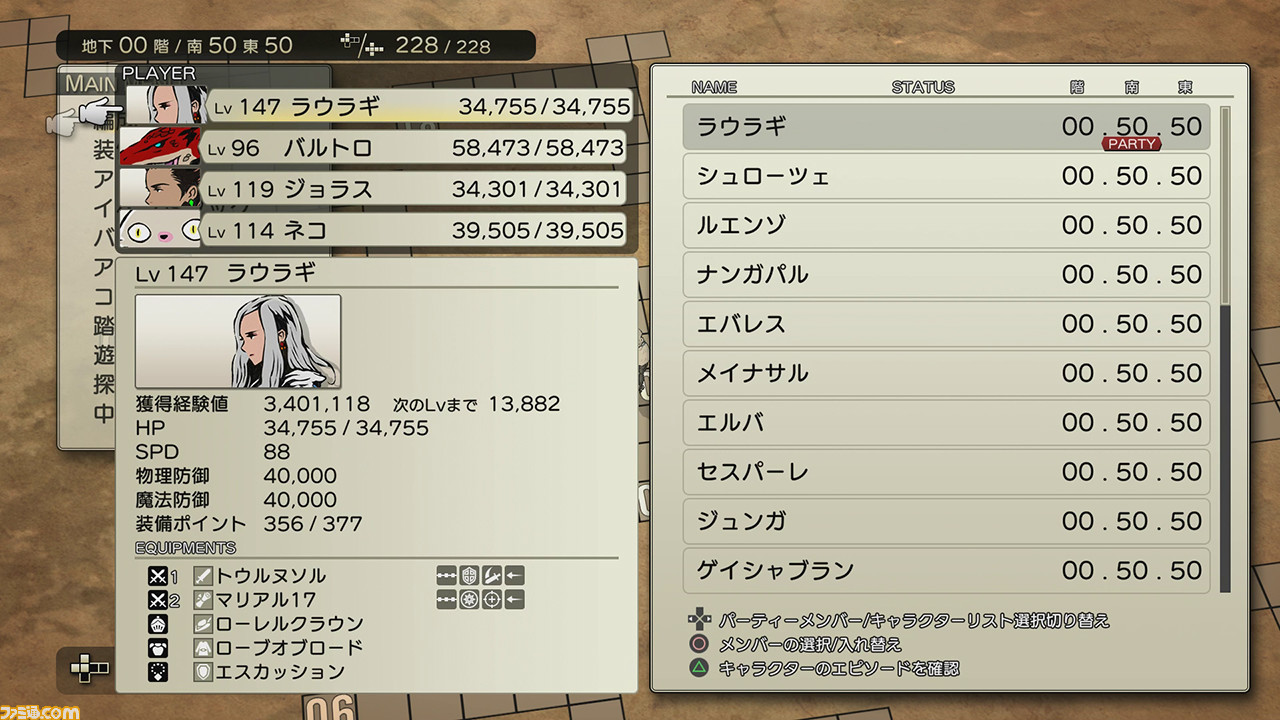

――キャラクターたちの名前が、実在する山の名前に関係しているような?

伊藤そうです。アドレス遊びに直結しないところは、あえてシンプルな統一性を持たせることで、いろいろと考えているプレイヤーに少しでも負荷を与えたくなかったんですね。

発見する喜びがこのゲームの本質

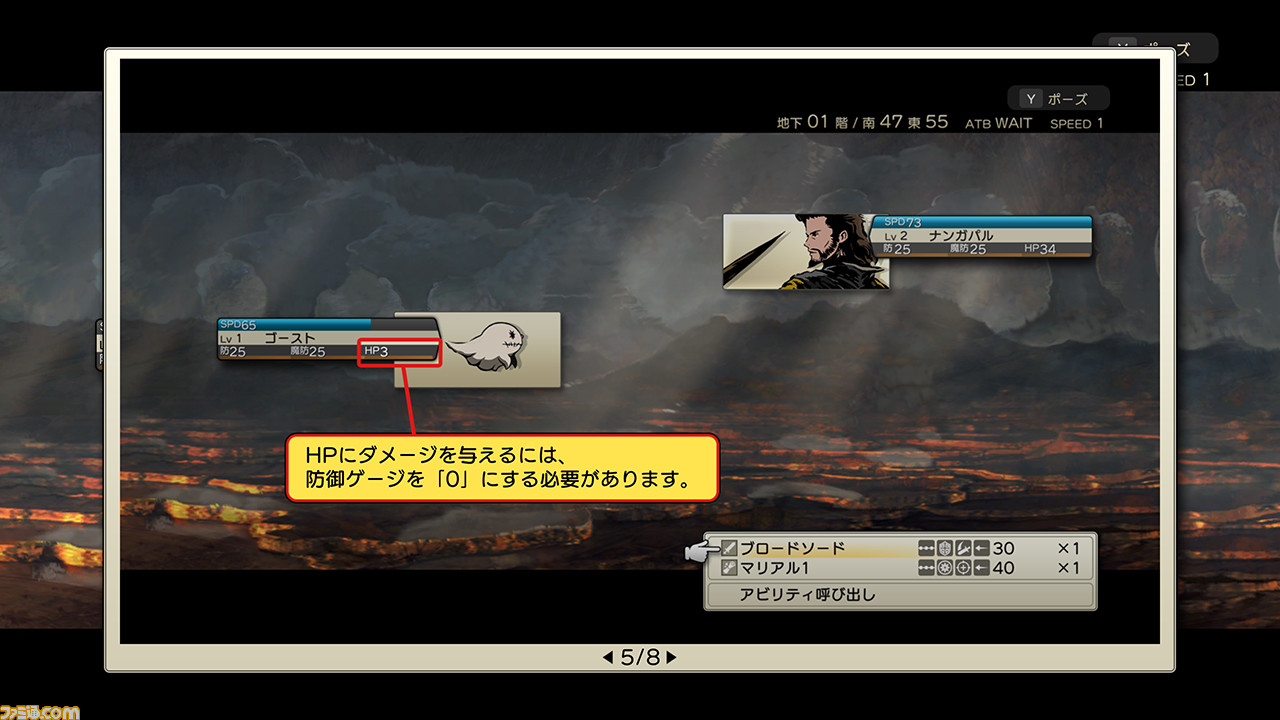

伊藤そう、お気づきだと思いますが、HPが1の敵はどうやって倒しています?

――時間はかかりましたが、途中で「なるほど!」と気づいて素手で挑むようになりました。

伊藤それに気がついた瞬間こそが――このゲームの本質だと思っています。

――「そういう発見をプレイヤーがゲームの中でできるか?」ということですね。

伊藤そうです。プレイしながら、「ん? ひょっとしたら?」だとか「オレだけが気がついた!」とプレイヤーに思ってもらえる何かがあればいいな、とはいつも思いますね。

それからもうひとつ。最初のバトルにはチュートリアルが表示されますが、あのチュートリアルって、ラスボス戦でも出せるんですよ。

――というと……?

伊藤つまり最初のバトルが、ラスボス戦であることも可能なんです。アビリティや仲間を揃えて上手くやると、最初のバトルをラスボス戦にして、なおかつ倒すこともできます。方法はいくつかあると思います。実際にネットではラスボスとだけ戦闘してクリアした人が、すでに現れているようですよ。

――それはすごい。ルールに従って仮説を立てて進めるとその通りになるのは、先ほどの本質の話ですね。ところが毒だけ、食らう前に毒回避のアビリティ“毒にならない”を拾えるところが不思議で。たとえば、石化はきちんと石化してから石化解除のマスへたどりつきますよね。

伊藤それは今回のゲームのコンセプトに“備えあれば患いなし”というものがあり、毒はそのコンセプトを印象づける意味合いです。つまり、完全に回避するアビリティがすでにあるのに、もしそれをつけなければ酷い目に遭うという、ゲーム全体の傾向を示唆する警告なんですね。

だから確実にマスを塗りつぶしていくプレイヤーは、必ず毒を避けることができるはず。でもちょっと冒険心のある人は毒になります。

――なるほど。これだけ考え抜かれたゲームで、ここだけなぜ……という疑問が氷解しました。

伊藤毒以外のものは一度なってみて、そのつらさを味わえば警戒するだろうと。そのときは毒回避と同様に、必ず対応するアビリティがどこかにあると思うだろうし、そもそもイベントブックを見れば書いてあります。備えあれば患いなしなんですね。