CEDEC(コンピュータエンターテインメントデベロッパーズカンファレンス)と言えば、ご存じの通り、CESA(一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会)主催による、日本最大規模のクリエイターのためのカンファレンス。1999年に第1回目が行われて以降、20年以上に渡って、ゲームクリエイターの技術交流や情報交換の場として貢献してきた。

そんなCEDECは、昨年新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けてオンラインにて開催。2021年8月24日~26日に開催されるCEDEC2021も、昨年同様オンラインでの実施が予定されている。

ここでは、CEDEC 2021を間近に控えて、CEDEC運営委員会のメンバーにインタビューを実施。CEDECの改めての意義と、今年のCEDEC2021の見どころなどを聞いた。合わせて、このコロナ禍での働きかたの変化やいま注目すべき新テクノロジーなどについてもうかがっている。

(聞き手:ファミ通編集人・林克彦)

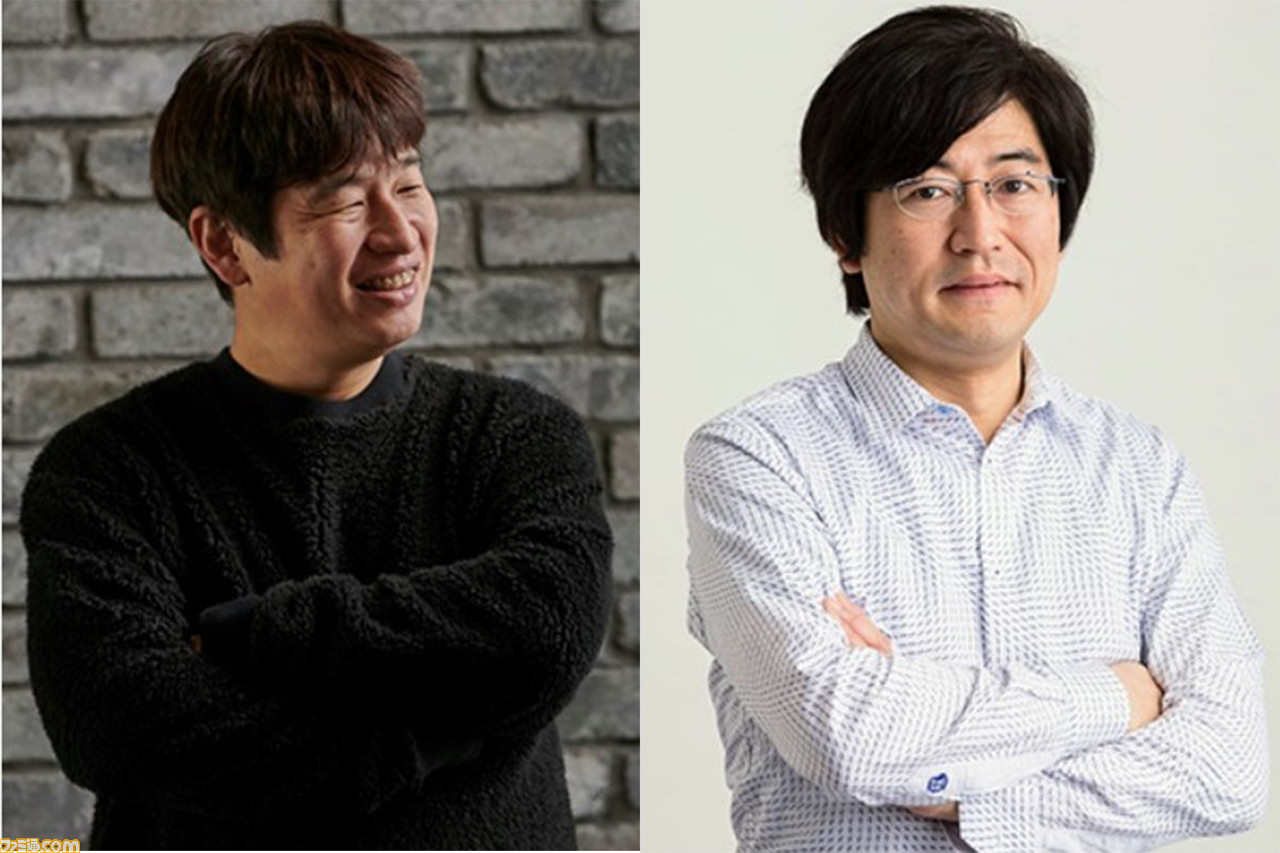

宮河恭夫氏(みやかわ やすお)

CESA技術委員会委員長

バンダイナムコエンターテインメント

代表取締役社長

(写真左からふたり目)

スーパーファミコン時代のゲーム開発から玩具、映像の制作に携わる。2020年11月にCESA技術委員会委員長に就任。「モノづくりが業界にとって大切」との見地から、CEDECはとてもおもしろい取り組みだと思っているとのこと。

齊藤康幸氏(さいとう やすゆき)

CEDEC運営委員会 委員長

ヘキサドライブ

取締役 東京支社長

(写真左から3人目)

2000年にカプコンに入社。2008年にヘキサドライブに入社し、同社の取締役に。2011年末よりCEDEC運営委員会に参加。2017年から副委員長を3年間務めた後に、2020年より委員長に就任。

河本健太郎氏(わもと けんたろう)

CEDEC運営委員会 副委員長

バンダイナムコスタジオ

技術スタジオ コアテクノロジー部 サポートセクション ディレクター

(写真左端)

2000年に『テイルズ オブ』シリーズを開発していた日本テレネットに入社。テイルズスタジオ、バンダイナムコゲームス(いずれも当時)などへの転籍を経て現職に。いまは、ライブラリ開発のチームに所属し、技術とアートの橋渡しに務める。2018年よりCEDEC運営委員会に加わり、2020年から副委員長に。

藤村幹雄氏(ふじむら みきお)

CEDEC運営委員会 副委員長

ディー・エヌ・エー ゲーム事業本部 組織開発部

(写真右端)

コナミスクールやコナミデジタルエンタテインメントなどで人材育成に取り組み、2015年にディー・エヌ・エーに入社。CEDECの運営には2010年から関わり、学生向けの業界研究フェアなどを手掛ける。さらに、各種セッションのサポートや広報、スポンサー回りを担当。2020年から副委員長に就任。

モノづくりの大切さをアピールする場がCEDEC。位置づけはプロの開発技術者のためのカンファレンス

――本日お集まりいただいた皆さんにセガの粉川さん(粉川貴至氏。CEDEC副委員長、所要により欠席)を加えた5名が運営委員会の幹部になるということですね。改めてのご質問となりますが、皆さんが運営するCEDECがゲーム業界で果たしている意義とは何でしょうか?

宮河やはり大きいのは業界の発展、技術の向上ですね。ゲーム業界がより強く、世界に出ていくためにも、絶対にモノづくりは必要です。少し変な言いかたかもしれませんが、モノづくりに憧れたり、モノづくりが大切なんだと思えるように、業界がどんどんアピールするべきだと思うんです。それを伝えていくのが、CEDECのいちばん大きな役割だと思っています。

新しい人に興味を持ってもらうだけではなくて、業界にいる同志が情報を交換し合ったりする場という意味でも存在意義はあると思います。エンターテインメント業界がすばらしいのは、シェア争いをしている業界ではないということです。他業種ではありがちな、同じパイの奪い合いになることもあるのかもしれませんが、ゲーム業界はユーザーファンを増やすことが大事なんです。

――確かにそこは、この業界の特徴とも言えますね。

宮河その特徴の典型とも言えるのが、CEDECだと思っています。技術的な秘訣みたいなものは、ふつうだったら隠したいですよね。もちろんゲーム業界も全部が全部オープンというわけではありませんが、ある程度お互いの経験値を交換し合っているんです。これがすごく重要なことだと思っています。

情報だけではなくて、CEDECや東京ゲームショウをきっかけに人材の交流もあって、そこから別の会社に転職し自己実現するのも、業界レベルの底上げという面ではいいことだと個人的には考えています。そういった情報や人材の交流の場になることもCEDECの意義になるのではないでしょうか。

――齊藤さんはどう思われますか?

齊藤根幹の部分は、いま宮河さんがおっしゃってくださった通りですが、CEDECのいちばんの位置づけとしては、“プロの開発技術者のためのカンファレンス”だと思います。日本のゲームは、かつては世界に誇れる技術であり産業でしたが、いまはハリウッド形式でお金やマネジメント力がある欧米に後塵を拝しがちなところもあります。

それを、日本全体のゲーム業界が一丸となって、情報交換をしながら技術研鑽をし、日本のゲーム作りの繊細さを磨き上げていければいいなと思うんです。そのために各社が情報をオープンにしていくというのは、CEDECじゃないとできないことです。

――各社単位ではなく、業界全体が成長するための場であるということですね。

齊藤技術の発信だけでなく、実際の問題を解決したり、相談したり、そういったことも社内だけでなく複数の会社の垣根を越えて意見交換できるという、コミュニティとしての役割も大きいです。昨今はコロナ禍で直接お会いできないのがつらい部分もあるのですが、CEDECでもそういった交流を大事にできるようなオンライン施策を取り入れています。

技術の底上げのために座学を学ぶだけなくて、いっしょに参加して、話をして、その過程で見つけた共通の部分を磨き上げていく、あるいは共通の問題を解決していく。そういったところにCEDECはアプローチしていくべきだと考えています。

――ホームページで公開されているアンケート結果を見ると、例年2000~3000人程度の回答者がいらっしゃいますが、業界の何割程度の方がCEDECに参加されている感じですか?

齊藤以前私たちもそういった話をしていたのですが、ゲーム業界にいるクリエイターの人数が、必ずしも統計的に測れているわけではないんです。ですので、割合はわからないのですが、仮に業界にいるクリエイターが10万人として、現状参加者が10000人程度だったとしても、10%にも満たない数字です。ですので、CEDECがリーチすべき層はまだまだあると思っています。

僕らのミッションは、すべての開発者が自分の知見を共有し、それに対してフィードバックを受け取り、また知見を受け取った人たちが自分たちのプロダクトに反映できること。そういった流れを通して、業界全体に注目してもらえるイベントになることです。もっと多くの人にCEDECを知ってもらい、興味を持ってもらえるようにする努力が必要だと認識しています。

オンライン開催は聴講者には利便性が高い。コミュニケーションの部分では課題も

――コロナ禍の影響で昨年、そして今年とCEDECもオンライン開催となっていますが、パシフィコ横浜でリアルに開催されていたころとの違いは、どのようなところに感じますか?

齊藤運営や開催に関して言えば、物理的なオペレーションがないぶん、負担はそこまで大きくないというのが実情です。ただ、CEDECで何がいちばん大事かと言えば、講演を聞いた皆さんが知見をちゃんと持ち帰れることと、講演をしてくれた方にフィードバックがあることになります。その点、やはりコミュニケーションを通したフィードバックの部分が弱くなってしまっていることは確かです。

これまでは講演が終わった後に名刺交換ができたり、その場で講演の内容についてお話しするという反応が返ってくるのが、講演者には大きかったと思うのですが、去年はそういった場がほとんど作れませんでした。今年はそういった部分に対するアプローチも考えています。

――その一方で、オンライン開催になったことで遠くに住んでいる方でも手軽に参加できるようになるなど、メリットもあったかと思います。

齊藤見るだけの人にとっては、ものすごく利便性が高いと思います。講演の途中で別のセッションを見に行ったりするのも、とても簡単ですから。これまでも途中退出を禁じていたわけではなかったのですが、やはり途中で席を立つのは抵抗があるようでした。

それが、オンラインなら自由にセッションを切り替えられますし、何なら2画面同時に並べて見ることもできます(笑)。見る側からすれば、本当に便利になったと思います。

――課題となるのは、やはりコミュニケーション部分ですか?

齊藤そうですね。混雑の緩和なども考えて、タイムシフトによる聴講は数年前から展開していたのですが、それだとリアルタイム性がなくて、同じ話題をその瞬間に共有して盛り上がる、みたいなことは難しかったんです。

それが去年からオンラインでライブ開催されるようになって、同じ時間に同じ話題で……みたいな盛り上がりは共有できるようになってきました。とはいえ、対面によって起きていたコミュニケーションが少なくなってしまったので、そこをどう補うかはまだ課題です。

――そういったコミュニケーションに関して、何か特別な施策は用意していますか?

齊藤今年は、参加型のラウンドテーブルやワークショップも開催されます。ビデオ会議ツールを使って議論できるようなセッションもあるので、そういった部分でコミュニティとしての役割もある程度取り戻せるのではないかと考えています。

テレワーク時代のいま、子育てと仕事の両立に苦労されているママ、パパの皆さんに、いまこの状況でどうしているのか、みたいなことを話し合うラウンドテーブルもあるので、そちらもぜひ活用してもらえればと思います。

――オンライン開催になったことで、スポンサーにも影響は出ているのでしょうか?

藤村出展企業の皆さんも、やはり以前のように偶然参加者に出会ったり、直接お会いして話をしたりするような機会が少なくなったので、悩まれている方が多いです。ただ、オンラインになって参加者は増えたということもあり、去年に比べて新規のスポンサーさんも加わってきています。

CEDECという場所で、ゲーム開発に役立つ自社の商品やサービスを紹介したいというスポンサーさんも増えていて、参加者どうしの交流だけでなく、スポンサーさんと参加者との交流についても考えていかないといけないと思っています。

――スポンサーもオンラインで参加者が増えることを見込まれているのでしょうか?

藤村ある程度の数字はスポンサーさんには提供しているので、そういうところで判断していただいているのと、スポンサーさんが別の企業さんに「オンライン開催になって参加者も多いみたいだよ」といった話をしていただいているようなので、そこで興味を持っていただくことも多いです。

コロナ禍で問われる働きかた。クリエイティブは雑談から生まれる。一方でテレワークならではのメリットも

――ここからは、せっかくの機会なのでゲーム開発を巡る現状についてお聞かせください。コロナ禍から1年以上が経過しましたが、ゲーム開発の現場に対してはどのような影響がありますか?

宮河自分の会社のことで言うと、最初はかなりとまどいましたが、早い段階から各社員の自宅に開発環境を整え、作業自体は順調に進んでいる印象です。ただ個人的な感覚としてそろそろ何か手を打つべきだなと思っているのは、アイデアとかクリエイティブに関する部分ですね。クリエイティブなことは、雑談から生まれてくることが多いですよね。

CEDECでも講演後のフィードバックが重要だと言うお話がありましたが、開発現場でもインタラクティブがあるからこそアイデアなどが生まれてくるので、雑談ができる対面コミュニケーションは重要だなと感じています。

――やはり対面で話す時間は必要だということですね。

宮河そうですね。別に朝10時に来る必要はなくて、好きな時間に来て、たまたま会った人と話をしたり、誰かと時間を合わせてお茶をしに来たりしてもいいと思っています。弊社のフロアも改装を行っていて、ひとつのフロアはソロワークフロアとして、ひとりだけで仕事ができるようなレイアウトにしています。ほとんど完全にフリーアドレスなので、ブースみたいな感じですね。

それとは別に、雑談するだけのフロアも用意していて、ひとりで作業がしたいときはソロワークフロア、雑談をしたい気分のときは雑談フロアに行く、みたいな感じになると思います。作業は家で、クリエイティブなことは会社で、みたいな形ですね。世の中的にも落ち着いて対面コミュニケーションが取れるようになればいいなと思っています。

――データ制作はできるけれども、ブレインストーミングから企画立ち上げの部分がたいへんだ、というお話をほかの方からも聞きますね。

宮河オンラインでの会話だと、相手が何を考えているかわかりにくい部分がありますよね。リアルなコミュニケーションだとそこをうまく展開できたりして、そこからクリエイティブが生まれてくるんですよね。そういう意味で、在宅でも仕事ができているというのは、作業ができているだけで、本当にクリエイティブなことをやるには、スタッフで集まらないといけないんだろうなと思っています。

コロナ禍は、働きかたを考えるいい機会になったとは思います。ゲーム業界に限らず、全体的に仕事のやりかたが大きく変わっていくのではないでしょうか。

――齊藤さんはいかがですか?

齊藤やはり雑談から生まれるアイデアも大事ですし、そこで築かれる信頼関係も大きいと思います。モノづくりをしている現場で、成果に対してちょっと足りないなと思ったときに、オンラインだけの環境だとその人にどれだけ踏み込めるかわからないんですよね。

「これできていないよね」と指摘していい相手なのか、「ここをもうちょっとこうしてもらえる?」みたいに言うべきなのか、テレワークで作業結果だけを合わせているような状況だと、相手のことが把握できないんですよ。

――距離感などが把握しづらいというのはありますね。

齊藤でも、ゲームの開発はそういうところがすごく大事なんです。「このままでいいのか?」と問いかけて、これはこういう理由だからこれでいい、こうだから直さないといけない、みたいな話をするときに踏み込めるかどうかがとても大きいんです。相手のことを知っているからこそ、そういう踏み込んだコミュニケーションもできるんです。

あとは、オフィスなら画面をいっしょに見ながら話をするのもすぐにできるのですが、テレワークだと相手にコールをかけて、応答を待って、画面共有をして、やっと「これはどう?」みたいな話になる。正直手間ではありますよね。気になったことをより洗練させていくようなターンでクオリティを高めるためのコミュニケーション、テレワークではそこが落ちているんですよね。

――やはり単純な作業から一歩先をいく段階で壁があるわけですね。

齊藤私はコロナが明けたらひとつのところに集まって、ある程度みんなで同じ空間、時間を共有していく必要があるのかなと考えています。そう考えるきっかけになったのが、新卒入社の社員たちなんです。

去年は入社した直後に緊急事態宣言が出たので、入社して2日だけ出社したらあとは全部テレワーク、みたいになってしまったんです。メンターをつけたりはしましたが、その人が見ていても、ほかの人があまりケアできない状況だと、見落としてしまう部分があるんですね。

――入社直後のテレワークだと、本人としても先輩としても難しいですね。

齊藤作業ならできる、みたいな状態はまだいいですが、作業すらおぼつかない人をどう育てるか、みたいな部分は、去年本当に苦労しました。今年は4月から新卒社員を中心に一部出社体制にしていましたが、感染者数も増えたことを受けて可能な範囲でテレワークに戻した、という状況です。

テレワークの難しさを痛感した一方で、テレワークで十分にできることもあったので、これからは出社と在宅のハイブリッドで組み立てていく必要があるのかなと思います。

――実際に開発現場に立たれている河本さんとしてはいかがですか?

河本宮河さんがおっしゃったように、昨年の4月ころからテレワークが進んで90%くらいは在宅になっています。当初混乱はあったにしても、開発自体はそこまで滞りませんでした。ただ、おふたりがおっしゃったように、問題は見えてきています。

人って基本的には点ですよね。これまでは連絡を取ろうと思わずともみんなが集まっていたので、点が線に、線が面になっていたのですが、いまは線がちょっと複雑に絡む程度、言ってみればメッシュになるのが精一杯で、ぜんぜん面にならないんです。そうなるとチームがチームにならなくて、個人の集団みたいになってしまうんですよ。

――連携面でどうしてもオフィスワークに及ばない部分があるということですね。

河本自分はマネジメント職なのでメンバーの状況は理解しやすい状況ですが、メンバー間では自分以外の状況把握に苦労していて、最初それに気づけていなかったんです。個人個人の成果物はできているものの、みんな自分以外が何をしているかをわかっていない状態でした。これまでは、たとえばHDR(ハイ・ダイナミック・レンジ)が世の中で盛り上がっていたら、HDRモニターを買って、あえて人目につく通路に設置して品評会を開いたりしていたんです。

そうすれば、ぜんぜん関係ない人も偶然通りかかったときに足を止めて、「HDRってこういうものなのか!」という理解が深まったりしていたんです。いまはそういう機会がなくなってしまっているんです。

――偶然目にするような機会は全体的に減っていますね。

河本我々のミッションは新しい技術をいち早く取り入れて、それを社内で広めることでもあるのですが、これまでは社員が受動的にその技術を見ることができました。でも、いまは見る側も能動的になっていかないと接点が生じないんです。これが非常に危機的な状況かなと感じています。たぶん、これはほかの会社でもそうなのではないかなと思います。

人と人の分断がプロジェクトどうし、下手するとプロジェクト内の分断につながってしまっていて、人と人とのつながりが非常に希薄になってしまっているんです。ですので、宮河さんがおっしゃったような交流自体を目的にした出社体制を作ったり、出社しなくてもコミュニケーションを取れるような施策を考えたりすることが課題ですね。

――コロナを経た、つぎの段階に進む必要がありそうですね。

河本一方で、地方に住んでいたい方、家族のケアが必要な方などにとっては働きかたの選択肢が増えましたし、そもそも通勤時間がなくなるので、そのぶん作業などに当てられる時間が長くなるようなメリットもあります。そのあたりのバランスをどうするのか、というのが今後考えるべきポイントになると思います。

――藤村さんから見て、いかがでしょうか?

藤村多くの開発会社が同じことをおっしゃっていて、コロナ禍以前からいっしょに働いていた人たちは人柄などもわかるのでリモートでも踏み込めたりするのですが、新人や中途採用の方など、そこがわからない状態で始まるとチームビルディングが難しい印象です。

1年経ってお話を聞くと、在宅をベースにしたところもあれば、最初のアイデアを固める部分は集まってやらないと……というので出社に切り替えているところもあります。会社ごとの風土や文化もあると思いますが、皆さんいろいろと検討されています。

――やはり皆さんがお話しになったような問題がついてまわっているのですね。

藤村コロナの感染拡大防止に合わせて出社しなくなった会社が多くて、オフィスを小さくしたり、宮河さんのお話みたいに個人ワーク用のスペースを作ったり、あるいはお家にお子さんがいて仕事ができない方のために近くのシェアオフィスを借りたりと、オフィスの使いかたも変わってきています。

朝礼ではないですが、朝にみんなで集まって、仕事の話をせずに日々のお話やお絵描きをするなど、一見無駄とも思えることをしてお互いの人間性を知るような試みもありますが、出社できないことの難しさは、どこも抱えていますね。

――コロナ以降、人と会うのが難しいというのが大きな問題のようですが、委員会のメンバーどうしもオンラインでの交流がメインになっているのですか?

齊藤そうですね。CEDEC運営委員会は10月に指名されて11月から一年間をスタートするのですが、昨年の11月から運営をごいっしょさせていただいているにも関わらず、宮河さんたちとお会いするのは今日が初めてなんです。飲み会に行ったこともなくて(笑)。

委員会には有識者も集まりますし、さまざまな立場の方がいらっしゃるので、委員会で話し合った後の食事会でする話もすごく刺激的で、非常に重要な会だったんです。CEDECのセッション後に開くデベロッパーズナイトという交流会もすごく大事なのですが、いまはそれらが開催できなくて、そういう部分でも影響は大きいです。

クリエイターはモノを作るのが好き。技術の進歩で、クリエイターの作りたいことに対する制約が外れていく

――ゲームはさまざまなテクノロジーをエンターテインメントに転換し、トレンドをリードする役割を担う部分があると思いますが、業界全体として技術の進化に取り組むモチベーションのようなものは、どこにあるのでしょうか?

宮河私はモノを作っているわけではないので生意気なことは言えないのですが、たぶんみんな何かを作るのが好きなんです。そこがいちばん重要なのだと思います。もっとおもしろいものを、いいものを作ろう、みたいな精神があるんですよ。それがなかったら、すでに業界が止まってしまっているはずなので。「何か新しいものを作りたい」という気持ちが、根底にあるんだろうという気はします。

――そうですね。しかも、業界の中でも若い世代の方でも同じような意識を持っているイメージがあります。おもしろがってゲームを作っていますよね。

齊藤その通りだと思います。それまでできなかったことが体験できるようになって、これまでだったらそこでまず隣にいる人に見せるんですよ。それで触ってもらって、「すごいじゃん!」と褒めてもらえるじゃないですか。それがうれしいんですよね。おもしろいものを作りたいという気持ちの根本は、そういう体験にあるのだと思います。

河本現場って、基本的につねに困っているんですよ。とくにプランナーの方やテクニカルに依らないアートの方って、もともとやりたいことが壮大なんです。自分がたとえとしてよく言うのは、最近はフォトリアルやPBR(Physical Based Rendering:物理ベースレンダリング)と言われるようなリアル志向の技術がありますが、この現実世界の演算ってすごいんですよ。

データのサイズも原子や分子みたいなものすごく小さな単位まであって、情報量がものすごいのですが、クリエイターはそれを作りたいんです。表現できることは増えていますが、表現したいことに対して圧倒的に足りないんです。あるプランナーは宇宙を一個作りたい、みたいな話をしています(笑)。

――すごいスケールですね。

河本スーパーファミコンとかの時代から見てもそうなのですが、技術が進歩しているというよりも、制約がどんどん外れていっているんです。でも新しい技術を自分たちが作るわけではないので、アンロックされた技術の情報を先に仕入れて準備を進めておいて、現場の人たちがアイデアにフタをしなくていいようにお手伝いをする、それが自分たちの役割かなと思っています。

CEDECはそれを参加者全体で共有することで、日本全体、あるいは世界の枷を一気に外しているんですよ。我々はけっきょく、ゲーム少年がそのまま大人になったような人たちが多いので、自分たちがよりすばらしいゲームで遊びたいんです(笑)。だから情報共有もするし、新しいことも調べるし、やりたいことも尽きない。そんなことがずっと続いているのだと思います。

――技術レベルに差がなくなった状態で、そこから先はアイデアやどんなゲームを作るかの勝負ですからね。藤村さんから見て、そういった技術まわりはどうですか?

藤村私は技術系の部署にいるわけではないので少し視点は変わってきますが、技術的な制約があるからこそたくさんのアイデアが生まれてきたのかなと思います。

技術の進化によって新たな制約にぶつかって、またさらに工夫をして、どんどん広がっていくのをおもしろがっているのかな、という気がするので、ある意味制約があったほうが新しい技術や進化につながっていくと考えています。

注目している新技術はプロシージャルに機械学習。日本のクリエイターに活路が……

――とても興味深いですね。では、現在注目している技術トレンドなどはありますか?

河本何年も前から話題にはなっていますが、プロシージャル関係の技術はいまでも注目の的ですね。広い場所などを人間が直接作るのではなく、ディレクション的なポジションになって、パラメータを調整した結果としてデータが出力されるような感じになってきているんです。

そこで、そのつぎのステップとして、データどうしをもっとリンクさせよう、という話が出てきています。ひと昔前だと、アニメーションはアニメーションと言いつつもゲーム的な制御のものが基本だったんです。『鉄拳』で言えば、アニメーションでパンチが出て、パンチに合わせて当たり判定が出て衝突するという感じだったのですが、これってゲーム処理ですよね。

――確かに、ゲームの流れのなかの動きですね。

河本でも、表現がリッチになっていくことによって、髪の毛や服の袖が揺れるなど、ゲーム処理には関係のない描写もできるようになってきました。ユークスさんが何年か前から取り組んでいる筋肉がパンプアップするような表現も、ゲームの処理には関係ないですが、ごっこ遊びの側面で考えたときには非常に重要ですよね。

――没入感などを得るうえでは大きなポイントですね。

河本そういったアニメーションとグラフィックスの融合が進むと、袖の動きに合わせてパサっと鳴る音の大きさが変わってほしいなど、今度はサウンドなども対応してほしくなるんです。とはいえ、旧来の方法だと、ボリュームのオンオフは切り換えられても、そういう動的な調整は事前には準備できないんですよ。

そういった動的な変化に合わせて対応できるようにするのがプロシージャル的なデータの作りかたで、最近ではよその会社のテクニカルアーティストさんのあいだでも大きなテーマとなっています。

――自然に聞こえる環境音などがアピールポイントになっているケースも多いですね。

河本こういうことは、ドット絵時代には俎上にも上がらなかったですよね。表現が豊かになってできることが増えて、自然なものが自然に見えるようになればなるほど、不自然な場所が目立ってしまうんです。その部分をどう解決するかというのが、なかなか難しいところですね。

そのためのヒントみたいなものは、機械学習やHoudini(3DCG制作ソフト)のようなプロシージャル系ツールにあって、きっかけのようなものは掴んでいるのですが、まだ明確な答えは出ていません。もしかしたらぜんぜん違うアプローチで何かが見つかるかもしれないですが。

齊藤私も、プロシージャルを含め、自動化の部分がすごく重要だと考えています。ゲーム機の性能も上がって扱えるデータ量も増えてきたので、人間がやるべきことと自動でやるべきことの区別が重要になってきた中で、個人的には機械学習にすごく注目しています。

CEDECでも去年、一昨年くらいから機械学習に関連した講演が増えていますし、フィルタリングできるようにタグも付けています。セッション一覧に絞り込み機能があって、広い分野でAIというタグもありますし、ML(マシンラーニング)のタグでも検索できるようになっています。

――機械学習はゲーム以外の分野でも話題になっていますが、どのように活用できるのでしょうか?

齊藤発表された事例では、カードゲームのバランス調整に使っているものもありました。カード効果を追加する際に、それでゲームバランスが崩れないか考えるとしても、無数の組み合わせがある中で人がチェックするのはたいへんですよね。

でも、ゲームプレイ自体を学習させて、機械に何度も対戦をさせれば、対戦結果が平均化されていればバランスが取れていて、新しいカードを入れたときの勝率が極端に高ければ再考の余地があるとわかるんですよ。

――バランス調整の確認を自動化できるのはかなり大きいですね。

齊藤デバッグ作業に関しても、画像を比較して差異を探したり、いわゆるアタリ抜け(※)のチェックなども、いまはテスターの方に協力していただいて人海戦術的に見ていますが、そのあたりも機械学習でできるようになっていったりしています。

※アタリ抜け:マップなどの当たり判定が抜けて想定外のエリアに移動できたりしてしまう不具合。

ゲーム全体の規模が大きくなったものを、産業として人の手に頼らなくてもできるようにしていくのは、コストダウンにもつながって、そのぶんユーザーさんに還元したり、クリエイティブに注力できたりするようになるので、すごく重要なのではないかと考えています。

――単純作業を自動的に処理してクリエイティブにより多くの時間を使えるのはうれしいですね。

齊藤機械学習とは関係ないのですが、最近ではビルド(※)にエラーがないかの確認なども自動化されていて、本当にゲーム開発の環境としてひとつのキーワードになっています。自動化が重要になってきているという意味でも、ディープラーニングに代表される機械学習は注目のトレンドだと思います。

※ビルド:プログラムなどを実際にゲームとして遊べる状態にする処理。

――最終的には人の手が入ると思いますが、機械学習によって効率化を進めたりミスを減らしたりすることができるということですね。

齊藤そうですね。去年衝撃的だったのが、2Dのキャラクターデザインをディープラーニングで自動化するものがあったんです。絵の傾向などを学習させて、こんなテイストのキャラクター、というパラメータを指定するだけで、新しいキャラクターが自動で出てくるんです。

――それはすごいですね。

齊藤イメージしたものを描き起こすのは人間じゃないといけないと思うのですが、こんなイメージのキャラクター、というのがあれば自動で出力できるので、そこから調整するような形でもキャラクターを生み出せるようになっています。

最終的にはお客様に満足していただくことが大事という中で、僕らクリエイターがどこに時間を使っていくべきなのか、という点に関しては、まさにパラダイムシフトが起こる分岐点にいるのだな、という感じがします。

――そのようなテクノロジーについては、日本は中国や欧米と比べて進んでいるのでしょうか?

河本海外のハリウッドスタイルは人海戦術で何とかできてしまう部分があって、日本はそういったところよりも先に自動化の必要性が明らかになったんです。リードしているというほどではないですが、日本のほうが注目度は高いと思います。

モノづくりには創造と製造があって、私はクリエイトとデベロップと呼んでいるのですが、デベロップメントには創造性がないんです、基本的に。アートの人がよく「頭のなかで完成したものをアウトプットするだけ」と言っているのに近くて、そのアウトプット部分はできれば自動化してしまいたいんです。

――海外に比べて規模が小さいぶん、自動化の需要があると言えそうですね。

河本海外でもアウトプットを自動化したいという考えはあるとは思います。ただ海外の場合はトップのディレクターがいて、アート全員をコントロールしていたり、エンジニアもトップクラスがミドルクラスに指示を出して、そこからさらにジュニアクラスに指示が出て、みたいなピラミッド構造がしっかりしているんです。

それに対して日本は横並びになっていることが多いので、やらないといけないことがそれぞれに任されてしまうんです。分散化がうまく進んだ海外に対して、日本はそこで乗り遅れてしまったので、そこをスキップして自動化に活路を見出しているような気がします。

2本の基調講演は注目。レイトレーシング関連のセッションも見どころいっぱい

――さて、今年のCEDECについて具体的にお話を伺いたいのですが、まずは基調講演について教えてください。

齊藤昨年はコロナ禍でバタバタしてしまい基調講演が1本だったのですが、今年は2本あります。1本はニコニコ動画の創設者でもある、ドワンゴさんの川上量生さんによる“VR・AI時代の新しい現実(リアル)”です。

川上さん自身ゲームが大好きな方ですし、スタジオジブリのプロデューサーもされていて、『コンテンツの秘密 ぼくがジブリで考えたこと』という本を出版されています。2015年に刊行された本なのですが、いまを言い当てている部分もあるんです。

――川上さんは『ゲーマーはもっと経営者を目指すべき!』など、ゲームに関連する書籍も出されていますね。

齊藤そうなんです。私もそれを読ませていただいたのですが、考えかたがおもしろい方ですし、ゲーム業界と本当に親和性が高いと思ったので、今回基調講演をお願いしました。

もう1本の基調講演は、東京大学情報学環教授の暦本純一さんによる“Human Augmentation:人間拡張がもたらす未来”です。暦本先生はPS Vitaの背面タッチなどに使われている技術を先進的に研究されていた方で、ソニーの研究所にも勤められていて、まさにゲーム業界に近しい技術の先端を走っていらっしゃる方です。

――ヒューマンオーグメンテーションというのはどういった意味なのでしょうか?

齊藤言葉としては人間拡張という意味で、人間の能力を技術で拡張していく、といった研究です。そういったものが実現していった先に、どんな未来が来るのか、というお話をしていただけると思います。

どちらもおもしろい内容になると思うので、今年のCEDECはまずこちらに注目していただきたいです。川上さんの講演は8月24日、暦本先生は8月26日ですので、ぜひ両方見ていただけたらと思います。

※両日の基調講演はCEDEC公式YouTubeでもライブ配信予定

――そのほか、注目すべき分野の講演はありますか?

齊藤プログラマーのレンダリング技術で最近注目されているレイトレーシング関連のセッションなどですね。レンダリングというタグのなかにレイトレーシングのセッションがいくつか並んでいるので、このあたりを見ると先ほど河本さんからお話があった、世界そのものを再現するという部分につながる技術の話が聞けると思います。

――CEDECは学生さんも多く聴講されていますが、今年は学生さん向けのパスもさらに充実しているそうですね。

藤村そうなんです。去年はパスの種類がひとつだけだったのですが、今年は金額を抑えた“ライトパス”を用意しました。エンジニアやデザイナー、ゲームデザインなどの各分野で、学生さんが見てもわかりやすいようなセッションを選出して、それらを見られるようになっています。

ライトパスは学生さんがゲーム業界に興味を持てるように作ったものですが、学生さんでなくてもお買い求めいただけます。先ほど話に上がっていたリモートワークと子育てに関するセッションもライトパスで参加できますので、ゲーム業界以外の方も興味があればライトパスを使ってセッションをご覧いただければと思います。

――学生向けのパスも発行されたということで、CEDECは現在業界にいる方への情報共有だけでなく将来的な人材の育成にも役立っていきそうですが、そのあたりもCESAとしての人材戦略なのでしょうか?

宮河冒頭にお話したこととも重なりますが、本当に人が大事なんですよ。ゲームが好きな方にはもちろん業界に来ていただきたいのですが、業界が魅力的でないと来ないですよね。その魅力を知る機会があまりにもないとまずいので、それを業界としてアピールしていくのも大事だと思います。

CEDECなどをきっかけにゲーム業界に興味を持ってもらって、最初は「ゲーム業界に行ったらおもしろそう」ぐらいの感覚でもいいと思うんです。それが人材育成につながるかどうか、それはまだわかりませんが、そういう機会を増やしていきたいと思っています。

――CEDECに限らず、日本ゲーム大賞のU18部門(※)など、さまざまな取り組みを行われていますよね。

※U18部門:18歳未満のクリエイターによるゲーム制作コンテスト。

宮河ゲーム業界がおもしろいのは、各社単体での動きもありますが、業界全体としてそういった取り組みをしているところだと思うんです。「自分の会社はこんなに魅力的だ」といった話だけでなく、業界全体としての魅力を語れるのも、ゲーム業界の素晴らしい点ではないでしょうか。

もちろんゲーム業界でも同業者へのライバル心みたいなものを持っている人もいるかもしれないですが、私はそういう気持ちがまったくないし、全体としてもあまりないと思うんです。

――クリエイターどうしが会社を越えてコミュニケーションを取られていますし、広い意味での仲間のような感覚が強いイメージがあります。

宮河そうですね。だから乱暴な言いかたかもしれないですが、「バンダイナムコに入る」というのではなくて、「ゲーム業界に入る」、みたいな考えかたになると、ぜんぜん変わってくると思います。

最終的にはどこかの会社に入るわけですが、ゲーム業界に入るという考えかたがすごく重要な気がします。そこにつながる手助けなどをするのが、CEDECであり、CESAだと思います。