“ずっとおもしろいセカイをつくる”をミッションに、スマートフォンゲームの企画・開発や運営などを手掛けるQualiArts(クオリアーツ)は、サイバーエージェントのAmebaゲーム事業本部がスピンオフして、2016年10月に設立された会社。

これまで手掛けたおもなタイトルに、『ガールフレンド(仮)』や、『オルタナティブガールズ2』などがある。

この6月24日には、iOS、Android向けに『IDOLY PRIDE(アイドリープライド)』をリリースしたばかり。同IPは、サイバーエージェントグループとミュージックレイン、ストレートエッジと協力しての大型メディアミックスアイドルプロジェクトで、1月に放送されたテレビアニメも好評を博していた。

ここでは、クリーク・アンド・リバー社 デジタルコンテンツ・グループ 黒須建太朗氏が、取締役 人事責任者の星野将氏と『IDOLY PRIDE』のデザイナー兼クリエイティブディレクターである春山俊輔氏に聞いた。

星野将氏(ほしの まもる)

QualiArts

取締役 人事責任者

(文中は星野・写真右)

春山俊輔氏(はるやま しゅんすけ)

QualiArts

デザイナー兼クリエイティブディレクター

(文中は春山・写真中央)

黒須建太朗氏(くろす けんたろう)

クリーク・アンド・リバー社

デジタルコンテンツ・グループ

(文中は黒須・写真左)

ゲームを作るときには、ブレないための“思想”を大切にする

黒須まず、QualiArtsさんの事業内容や会社としての方針を教えてください。

星野事業内容としては、スマートフォンゲームの開発、運営をメインとしています。先日リリースされた『IDOLY PRIDE(アイドリープライド)』のように、ゲームに限らずアニメや楽曲などを含めたコンテンツ制作についてもチャレンジを行っています。

今後についても『IDOLY PRIDE』のように、ゲーム周辺も含めたコンテンツ作りにチャレンジしていきたいと思っています。

黒須ゲームだけでなくメディアミックスでの展開を今後も広げていくのですね。

星野そうですね。オリジナルのヒットコンテンツを作っていきたいという考えがベースとしてあります。ただ僕らもゲーム以外のコンテンツ作りの経験がそこまで豊富ではないので、パートナーさんにご協力いただきながら形にしていきたいと思っています。

黒須では、星野さんと春山さんの簡単な経歴を教えていただけますか?

星野僕は2006年にサイバーエージェントに入社しました。サイバーエージェントは、当時はまだ広告事業がメインで、5年間ほど広告の営業や広告クリエイティブチームのマネジメントなどを経験し、2012年にゲーム事業部に移って来ました。

QualiArtsが設立したのが2016年なのですが、そのタイミングで人事の責任者として出向し、2018年に取締役となって現在に至っています。

黒須営業からゲーム事業に移られて、仕事内容の違いも大きかったのではないでしょうか?

星野ギャップだらけで、転職したみたいな感覚でした(笑)。

黒須ありがとうございます。春山さんはいかがでしょうか?

春山僕は2013年にデザイナーとしてサイバーエージェントに新卒で入社しました。ちょうど『ガールフレンド(仮)』がリリースされて盛り上がっていたころです。

そこから8年ほどゲーム事業部でデザイナーをしていて、QualiArtsには星野さんと同じ2016年から出向しています。QualiArtsに来てからは『エンドライド』や『オルタナティブガールズ』、『荒野のコトブキ飛行隊』などでリードデザイナーをやってきました。

黒須春山さんは新卒でサイバーエージェントさんに入社されたのですね。

春山当時はサイバーエージェントが“スマートフォンアプリを100個作る”というのを謳っていて。UIデザインをすぐ仕事にできそうだったサイバーエージェントに決めました。

あのころはソーシャルゲームの黎明期で人手も足りていなかったので、いきなり新規タイトルを任されました。まさかゲームを作るとは思っていなかったです(笑)。

黒須確かに当時はチャレンジできる環境を用意してくれる会社というイメージが強かったですね。配信されたばかりの『IDOLY PRIDE』ですが、こちらはどのような魅力を持った作品になっていますか?

春山プレイヤーがアイドルのマネージャーとしてロールプレイを体験するなかで、「アイドルって何なんだろう?」というのを考えさせられるような内容になっています。

アイドルって、アイドルである前にひとりの人間だったりするのですが、そこにあるドラマ性を感じていただければ、本作を作った意義があるかなと思います。彼女たちの輝きをピュアに味わえるのが本作の魅力です。

黒須アイドルのキラキラした部分だけでなく、ひとりひとりの人物描写に力を入れることで、ひとりの人間としてのキャラクターの人生に感情移入できるような作品になっているのですね。

春山そうです。いろいろ話を聞いたり調べたりして、あとはアイドルを追っかけてきた自身の経験をちょっとだけ振り返って、ゲームの中でどれだけリアルを出せるかに力を入れています。

黒須春山さんは『IDOLY PRIDE』ではどのような部分を担当されたのでしょうか?

春山今回は大きくふたつの部分を任せてもらっています。ひとつはプロジェクト全体のクリエイティブディレクション、もうひとつはゲームのUI設計です。

まずクリエイティブディレクションとしては、作品タイトル名やロゴデザインをどうするかといった目立つことから、イベントで配るケミカルライトの色やポストカードの手触りをどうするかといった細かいところまで、『IDOLY PRIDE』のブランディングをコントロールさせて頂きました。

印象に残っているものだと、ペンライト制作や45mのサイネージ広告などがあります。ほかにも欲ばってアニメのアートディレクションやMV制作などにも関わらせていただきました。

黒須これまでに行われていたゲームの中身のデザインだけでなく、ゲームの外のプロモーションなどに使う部分も含めてデザインをされたのですね。

春山ブランディングに関しては、やはりこれだけの規模を社内チームだけで取りまとめるのはきびしくなることが分かっていたので、社外のクリエイターたちにも協力していただき構築していきました。キービジュアルがまだ存在しない段階から『IDOLY PRIDE』でどういう表現、熱量を扱っていくかなど、かなり時間をかけていっしょに考えていきました。

実績やスキルを持っているクリエイターの方々を巻き込んでいって、おかげさまでエモーショナルなものに仕上がったと思います。この場で改めてお礼を申し上げたいです。

黒須新規タイトルを作り上げるうえで、デザインの作りかたとして注力したポイントは何ですか?

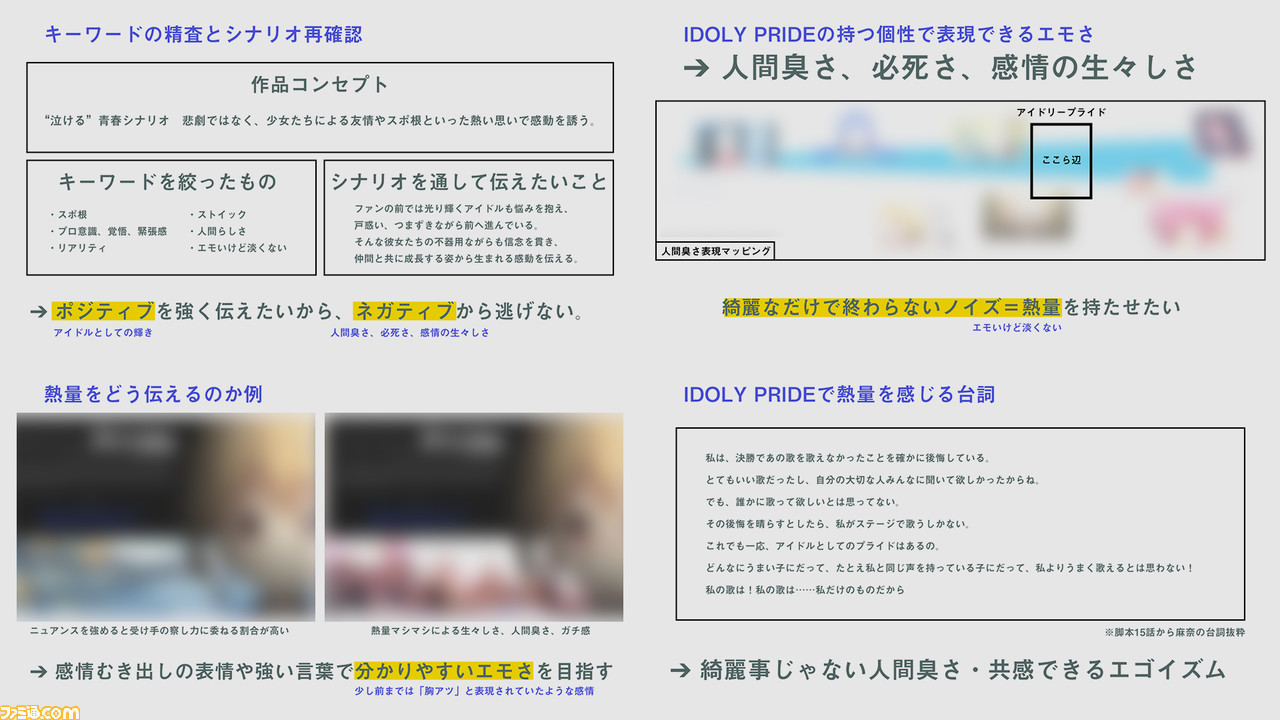

春山思想を固めることに力を入れています。状況によってさまざまな選択肢が生まれるので、それらをチームで議論していくための共通認識作っていくことが大切だと考えます。それさえあればスピードを落とさずブレずにプロジェクトを推進できるからです。

思想が薄いものになって信じきれなくなってしまうと、遅延や炎上が起きる原因になるので、可能な限り言語化してモックを作ったりすることに時間をかけています。

黒須新作の構想ができたタイミングで、「このタイトルはこういうデザインイメージで進めるぞ」、という思想を固めていくのですね。

春山そうですね。ブランディングとしての思想、ゲームデザインの思想、UI設計の思想みたいな観点で柱が何本もあるので、それぞれで大切にしたいことを失わないように全体のバランスを取っていきます。

『IDOLY PRIDE』においては、やはり汗と涙のようなストイックな要素が重要で、それをマネージャーにどう感じてほしいのかをたくさん言語化しておくんです。そして、それを表現するためにはどのような演出やシチュエーションが必要なのか、といった流れで抽象的な概念を具体に変換していきます。

『IDOLY PRIDE』のデザインにかけた想い

黒須そのようにして作られた『IDOLY PRIDE』のデザインには、どのような想いが込められているのでしょうか?

春山ふたつあります。プロダクト視点では“マネージャー体験をどれだけ濃く、純度高く味わえるものにするか”と、業界視点では“最後発のアイドルコンテンツとして当たり障りのないものは絶対に作らない”ということです。これらは大前提として頭に焼き付けています。

そのうえで、作品のコンセプトであるアイドルたちの舞台裏、汗と涙のようなエモーショナルな部分をどれだけ表現できるかを考えてきました。

黒須最後発のアイドルコンテンツとおっしゃったように、アイドル育成型のゲームはひとつのジャンルとして定着していますね。

春山そう思います。『IDOLY PRIDE』は玄人好みするゲーム性とキャッチーな美少女のビジュアルを組み合わせつつ、コミュニケーションに重きを置いたプロダクトで、アイドル育成型として少し独特なタイトルになってます。リッチな3Dも扱っているので、設計の難度は高く感じました。

その分“このゲームだからできること”や“このゲームで表現しないといけないこと”を逆にシンプルに考えて作りきることができました。

黒須新しいプレイヤー体験を突き詰めた結果、前例のないタイトルになり、ベンチマークがない部分で苦労はしたものの、思想を軸にすることで新たなデザインに挑むことができたということですね?

春山思想ありきだったと思います。アウトプットを見て「これはたいへんだったろうな」と悟られてはいけないのですが、作ったものには納得感があり振り返ると独特なものになれたかなと思います。

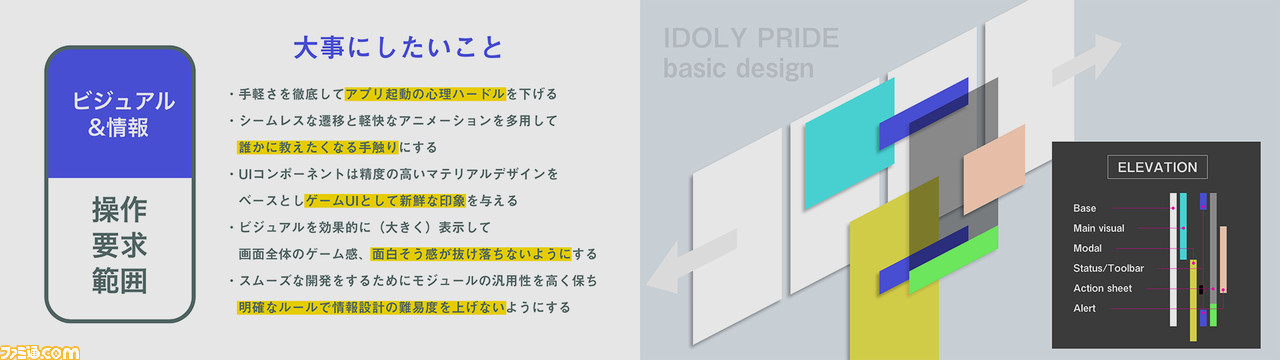

マネージャー体験という部分では、メッセージ機能やカメラ機能、勤怠機能などを実装しているのですが、そのあたりで没入感を消さないために、ある種ゲームらしさと矛盾するようなデザインも取り入れています。

黒須どんなデザインなのですか?

春山ポップでキュートな、あるいはスタイリッシュな、UIグラフィック自体が個性をもつようなゲームらしい表現をすると違和感が生まれるケースが多くなるので、マテリアルデザインを応用してニュートラルなものを構築しました。

ただゲームとしてのワクワク感は失うとマズイので、機能ごとに役割分担して緩急をつけています。ガチャ演出やライブ演出などはちゃんと盛り上げた上で、メッセージ機能がちゃんとメッセージアプリ然としている。給与明細が異様なリアリティーを感じさせてくれる。そんなマネージャー体験の没入感とゲーム攻略感のバランスを意識しています。

見てくれの第一印象として攻めているように感じると思いますが、遊びやすさを最優先で設計しているのでジワジワと手になじんでくると思います。スルメゲーに対応した渋いUIです。このあたりはまだ伸びしろがあるので、マネージャーたちの反応を見てどんどんブラッシュアップしていきたいです。

ゲーム開発で大切なのはチームワーク

黒須『IDOLY PRIDE』のような大規模ゲームを手掛けるうえで注力したのは、どのような点でしょうか?

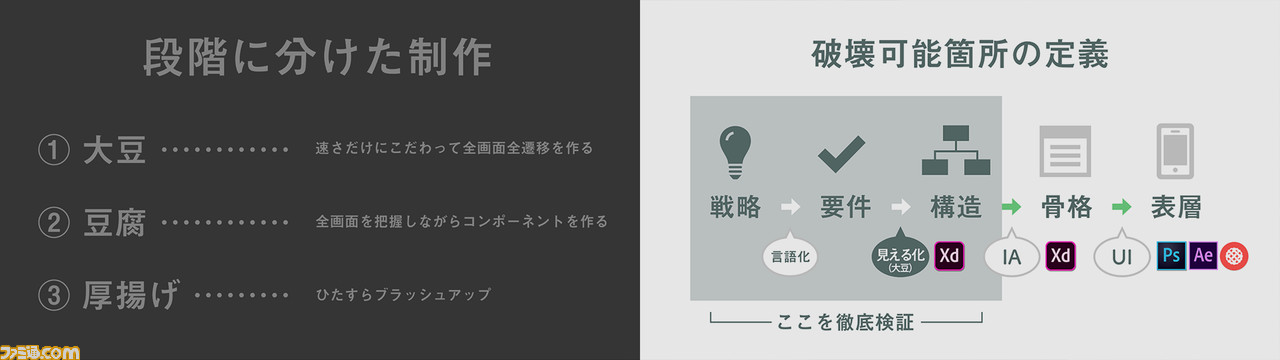

春山開発期間が1年、2年と長くなってくるので、クオリティーに繋がらないことはしないように、どのタイミングで何をどれだけ作り込むのか、といったペース配分には気を使っています。

黒須フェーズごとに力を入れるポイントを決めて、余分に時間をかけすぎないようにしているのですね。

春山時間もそうですし、作ったものが無駄になってしまうとメンタル面でもキツいです。ここ一番の気合いを入れて作らないといけないときに、疲弊してしまってがんばれない……みたいな状況がもったいないですからね。

どのタイミングでどこに注力するかは経験則で感覚的にやっている部分があるので、メンバーは苦労している部分もあるかもしれません。

黒須独特の苦労があるのですか?

春山「それはまだ作らなくていい」「逆にこっちは急いでもっと作ってほしい」みたいなオーダーに応えてもらってますが、状況によって言うことが変わるシーンもけっこうあるので、そこはメンバーに協力してもらっている部分です。

星野大規模の開発になると4、50人くらいで早くても1年半から2年はかかってきます。『IDOLY PRIDE』も着想から考えると4、5年くらいかかっているのですが、大人数で長期間動いていくので、みんなで同じ方向を向けるかどうかは、すごく大事です。チームとして何に集中して、何を捨てるのか、そういうポイントは初期段階で議論して決めるようにしています。これはどのプロジェクトでも意識しています。

黒須確かに大人数で長期間の開発を行ううえで、全体の軸がブレないというのは大事ですね。

星野開発の初期にはキックオフ合宿をして、大事なポイントやスローガンとなるテーマをみんなで議論したりもしています。そういうことを通して、できる限りチーム全体がブレないように試行錯誤しています。

春山『IDOLY PRIDE』の開発がスタートしたタイミングは、まだ新型コロナウイルスもなかったので、合宿に行ってキャンプファイヤーをしたり、チームに分かれてカレーを作ったりしました。カレー作りはどのチームがいちばんおいしく作れるかの勝負になって、たしか僕のチームが優勝したんですよ(笑)。

星野優勝しただけあって、よく覚えているね(笑)。

黒須チームの軸となる方針などを固めつつ、メンバーどうしの交流も深めていったのですね。

星野そうですね。メンバーどうしの歯車が嚙み合っているかどうかは、かなり大事に見ています。前のプロジェクトでいっしょですでに信頼関係ができているメンバーがそのままつぎのプロジェクトを始められたら、阿吽の呼吸で進めていけるのですが、現実問題として、さすがにそうもいきません。新しく加わったメンバーや初めて仕事をするメンバーが必ずいるので、なるべく最初にメンバーどうしの人間関係を構築することはどのプロジェクトでも意識しています。

新規ゲーム開発のキーワードは、“大豆、豆腐、厚揚げ”?

黒須事前にいただいた資料のなかで、新規ゲームの開発では“大豆、豆腐、厚揚げ”というフェーズを大事にしている、とあったのですが、こちらはどういう意味なのでしょうか?

春山何の話なのかわからないですよね(笑)。簡単に言うと、作り込みの度合いを表す言葉として使っています。

大豆はひょろひょろのモックみたいな感じで、それがある程度整って、見栄えまでは入っていないけれどゲームとしての設計が済んだ段階になると豆腐、リリースレベルまで作り込まれたものは厚揚げ、みたいに呼んでいます。

黒須言われてみれば腑に落ちますが、かなり独特な表現ですね。

春山作って、壊して、をしやすいのが大豆のフェーズなのですが、『IDOLY PRIDE』はUIグラフィックの作り込み以上にトランジションやユーザビリティを重視する設計だったので、厚揚げ=アニメーションの話になったりしていたんです。そういう意味で、いかに大豆をおいしくするかという話がメインで……わかりにくくてすみません(笑)。

黒須いえいえ(笑)実際にプレイした印象としても、片手で遊べるようにUIが配置されていたり、スワイプでの遷移も心地よかったり、ユーザビリティの高さはすごく感じました。

春山ありがとうございます。“片手で遊べる”や“なんか気持ちいい”というのは大事にした要素だったので、そう言って頂けると嬉しいです。

QualiArtsでは、“落ちているボールを拾う”人材が活躍している

黒須ここからは人材まわりについて伺っていきたいのですが、QualiArtsさんで求められる人物像、ご活躍される人材の共通点はどんなものがありますか?

星野土台としてあるのは、チームプレイを重視できるか、受け身でなく主体的に仕事を見つけられるか、生み出していけるか、といった部分です。そのうえで、弊社で活躍しているメンバーの共通点を見ていくと、“自分の仕事に線引きをしていない人”というのがひとつあると思います。

黒須自分の職域にこだわりすぎず、広い視野を持つ人が求められるということですか?

星野春山もそうなのですが、UIデザイナーだから自分の仕事はここまで、みたいな線引きをせず、ほかの職種や企画に対しても自分の意見やアイデアを出してくる人たちは、共通して活躍しています。

また、社内ではよく、“落ちているボールを拾う”、みたいな言いかたをするのですが、誰がやるべきかハッキリしていない仕事があったりしたときに、それを自分の仕事として率先して対応しているような人ですね。

これを突き詰めていくと、いかに仕事を自分事化できているかだと思います。チームやプロジェクト、会社の仕事を自分事化して、どんなボールでも自分の仕事だと捉えられるような、そんな考えかたを持てている人は広く活躍していますね。

春山個人的に思うのは、そういうメンバーって意識して自分事化しているわけではなく、プロジェクトに血眼で取り組んでいると気になることが多くなって、それを解決するために行動を起こさないと気がすまない、みたいなことかなと思います。結果的に周囲から見ると自分事化っぽくなってるイメージです。

QualiArtsのキャリアアップとジョブチェンジは?

黒須QualiArtsさんでのキャリアアップには、どのような道があるのでしょうか?

星野人によってさまざまですが、大きく分けるとプロフェッショナル、プレイヤー志向とマネジメント、リーダー志向の両方があります。プロフェッショナル、プレイヤー志向の場合は自分の専門領域を突き詰めていくこともできます。

黒須組織的な立場を上げていく選択肢もあれば、いちメンバーとしての力を磨き続ける選択肢もあるわけですね。御社は社内でのジョブチェンジも柔軟に行えるイメージがあるのですが、そういったチャレンジを支援していくような雰囲気があるのでしょうか?

星野会社として強く推奨しているわけではなくて、むしろ「止めないから自由にやっていいよ」、くらいの雰囲気です。職種で明確に縛ったりはしていないんです。

ゲームを作るのに必要な職種って、4年、5年と経つうちに変化してきますよね。必要な職種自体もそうですし、その職種がどの範囲をカバーしていくかも変わっていくと思うんです。

ですので、ゲームを作るうえで必要なスキルがあって、それをやりたいと思うならぜひチャレンジしてほしい、みたいなイメージです。

黒須QualiArtsさんで働くことの魅力は何だと思いますか?

春山弊社はエンジニアがすごく優秀だと思います。他社のデザイナー仲間と話していると、理想的な実装がされなかったり、工数の兼ね合いでリクエストが通りにくいという話を聞くことがあるのですが、それはあまりなくて、自分の思っている以上のアウトプットしてくれることが多いです。

黒須会社によってはパワーバランス的にエンジニアさんが強くて、「それは無理だよ」と跳ね返されてしまうケースもある印象ですが、御社ではそういったことがないのですか?

春山とても協力的です。無理と言われたときは高確率で自分が悪いですね。

星野パワーバランスみたいなものは全体的にないですね。職種が違っても、同じプロジェクトのメンバー、仲間としてフラットに連携できる関係性があると思います。

会社としての魅力という意味では、今後も『IDOLY PRIDE』のように自社で大きなコンテンツを生み出していくことにチャレンジし続けるので、そういう挑戦をし続けたい人には魅力的な環境になっています。

僕らはまだ業界の中でも知名度が低いですし、会社としてもこれからです。ですので、そんな状況からトップを目指していくことにワクワクする人には、すごく合っていると思います。

黒須野心を持っているというか、ゲーム業界でこんなことをやりたい、どんどんスキルを身に着けてチャレンジしていきたい、というマインドの方が働きやすい会社なんですね。

星野そうですね。会社としては挑戦する気持ちのある人を止める理由がないので、そういう人には働きやすい環境だと思います。

野心と言うと鼻息が荒いタイプが多いような感じがしますが、どちらかというと赤い炎よりも青い炎を燃やしているタイプが多いという感じですね。QualiArtsの環境などを利用しながら、自分のやりたいことを実現できる日を虎視眈々と狙っているような人が多いイメージです。

黒須メンバーどうしでフラットなコミュニケーションをしながらゲームを作っている感じでしょうか。

星野ベースとしてはみんなでコミュニケーションを取り合ってモノづくりをしていますが、馴れ合いみたいな感じでもなく、クオリティーを上げていくうえで必要な議論などに関しては、主張を戦わせることももちろんあります。そのあたりの緩急のバランスが取れていると思います。

黒須現場でのコミュニケーションが活発になっているのであれば、トップダウン型というよりはボトムアップ型の環境なのでしょうか?

星野そうですね。トップダウンというよりも、それぞれが自分の裁量を持つなかで、議論をしながらモノづくりができる環境になっています。そのやりかたが社風に合っているという感じですね。

グループ会社ならではの人材のフレキシブルなありかた

黒須サイバーエージェントさんのグループ企業ではグループ間の連携が強いと言われていますが、横のつながりを実感した事例などはありますか?

春山最近あった例だと、テストプレイに多くのメンバーが参加してくれました。スプレッドシートに意見を書いてもらうのですが、ものすごい件数がすぐに集まります。書いた人にすぐSlackで話を聞けるのですごくいいです。

またデザイン関連の連携では、UIUXLabというシニアデザイナーのギルドのような集まりがありまして「いまこんなものを作っているので見てください」と投げると愛のある意見がたくさんもらえます(笑)。

黒須(笑)。歯に衣着せぬ意見をくれるわけですね。ある種、全社で協力してプロダクトを作っているような感覚があるのでしょうか。

星野各社でそれぞれ作る部分と、全社で協力している部分の両方あると思います。各社で共通している課題、たとえばモノづくりだけでなくマーケティングも強化していかないといけない、みたいな部分については、全社で協力して取り組んだりもしています。

黒須QualiArtsというひとつの会社だからこそスピーディーに動ける部分もありつつ、必要に応じて全社を巻き込んで動けたり、柔軟な情報交換を推し進めたりもできるのが強みになっているのですね。

星野そうですね。基本的な意思決定や裁量は子会社が持っていて、どんなプロダクトを、どんな方法で作っていくのか、みたいな部分はそれぞれで判断しつつ、困ったときには全社を頼れる、そんなイメージです。

春山それこそ『IDOLY PRIDE』のゲーム開発はデザイナーが不足していて、グループ会社であるジークレストやカラフルパレット、グレンジに一時的にサポートして頂きました。人材の流動性があるのもありがたいです。

黒須技術などの情報だけでなく人員もグループ間で動かせるのはいいですね。

星野ゲーム事業って、ボラティリティ(変動幅)が大きいですよね。リリースしたタイトルがヒットすれば万々歳で、より成長させるために人もお金も投資できますが、逆に失敗したら早々にクローズしないといけなかったりして、振り幅がありますよね。

子会社単位だけで考えると、仮にタイトルが失敗したときに、優秀な人材に活躍できるような役割を渡せなくなってしまうケースがあります。

そういうときに、ほかの子会社でそのメンバーの経験が活きるニーズがあったら、一定期間そちらで動いてもらったほうが、本人にとっても全社的に見てもいい、という判断基準で人材の流動みたいなことはけっこうあります。

黒須なるほど。では、御社ならではの取り組みはありますか?

星野“Quandy(キャンディ)”という、女性社員の活躍をサポートする社内プロジェクトがあります。ゲーム業界というのは、男性社員の割合が多いですし、女性が長くゲーム会社で働き続けるイメージを持ちづらい、といった課題がありますよね。

黒須確かに男性クリエイターが多い印象があります。

星野それを解決するために、その課題意識を持っている女性社員を中心に、女性社員どうしの交流を活発にするような懇親会を開いたり、女性のキャリアをテーマにしたワークショップを開いたりして、女性がこの業界で長く安心して働いていくために必要な環境づくりをしています。

あとは、いまはコロナ禍でリアルなコミュニケーションが減っているので、“QualiArtsラジオ”といったようなものを始めたりしています。毎週お昼の時間帯に、弊社で活躍しているメンバーや最近ジョインしたメンバーの人となりなどをおもしろおかしく紹介する社内配信番組ですね。

黒須それはおもしろいですね!そういった取り組みは、現場の方々からの提案で定着していくのですか?

星野両方です。メンバーの提案から始まるケースもあります。あとは、サイバーエージェント全体でもやっていますが、会社の役員陣が社員を抜擢してチームを作り、会社をよくするための提案を考えてもらってその場で決議する、“あした会議”のようなものをきっかけに始まることもあります。

黒須コロナ禍になって働きかたにも変化があったかと思います。今後の働きかたについてお聞かせください。

星野これはサイバーエージェント全体で共通している方針なのですが、基本的にリモートと出社のいいところ取りをしていこう、という方針です。週2日はリモート、週3日は出社みたいな感じで、ハイブリッドでやっていく予定でいます。

リモートは作業に集中しやすかったり、大人数への共有に向いていたりする一方で、出社したほうがちょっとしたコミュニケーションはスムーズに行えるので、両方のメリットを活かしていける形で進めていきます。

黒須今後の展望を伺いたいのですが、冒頭にもおっしゃられた通り、オリジナルのヒットコンテンツを生み出していくことが基本的な目標となるのでしょうか?

星野そうですね。短期、中期的には現時点で僕らの強みとなっている“美少女と3D”に注力していきますが、だからと言ってそれだけに縛られるつもりはありません。長期的には新たなジャンル、新たな試みにも挑んでいきたいです。

黒須最後に、QualiArtsさんへの転職を検討されているクリエイターの皆さんにひと言メッセージをお願いします。

春山インタビューを読んで頂き共感が生まれた方、作り手として思想が合いそうな方といっしょに働きたいです。『IDOLY PRIDE』を触ってみて、評価できることがあったり、逆にもっとよくできるぞ、と思った方ともぜひ一度お話をしてみたいです。

星野QualiArtsは設立してまだ5年の真っ白いキャンバスのような会社です。これからの会社づくりやモノづくりを、いっしょに楽しめる人をお待ちしています!

株式会社QualiArts

- 代表取締役社長:辻岡 義立

- 設立年月日:2016年10月3日

- 従業員数:180名(2021年6月30日時点)

- 事業内容:IPの企画・開発・プロデュース、スマートフォンゲームの企画・開発・運営

クリーク・アンド・リバー社担当が語る

QualiArts社はサイバーエージェントの子会社のひとつで、とくに“美少女”と“3D”を特徴としたスマートフォンゲームの開発運営を行っている会社です。リリースしたばかりの『IDOLY PRIDE』のようにメディアミックス展開を見据えたコンテンツづくりを、ジャンル問わず、今後積極的に考えている点も知っていただきたいです。

とにかくフラットな環境なので、いい意味でメンバーどうしが意見し合い、また裁量を与えてくれるため、職種や業務範囲などの制限なく伸び伸びと制作ができる環境だと思います。デザイナーの方々はもちろん、プランナーやエンジニアでも「主体的に、よりよいモノづくりをしたい!」「新しいチャレンジをしたい!」という想いを持たれている方には、QualiArts社をおススメしたいです!

(デジタルコンテンツ・グループ 黒須建太朗氏)