2021年7月19日~24日(アメリカ現地時間)に、今年度はオンラインでの開催となった世界最大級のゲーム開発者カンファレンスイベント"ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス 2021"(以下、"GDC 2021")。

2021年7月22日(日本時間では23日)には、miHoYoのCEOであり、オープンワールドRPG『原神』のプロデューサーである蔡浩宇(ツァイ・ハオユー)氏によるカンファレンス"'Genshin Impact': Crafting an Anime Style Open World"が行なわれた。本記事では、その模様についてリポートしていく。

広大な世界がアップデートにより、さらに驚くべき規模で拡大し、その数倍の規模の拡大が今後のアップデート予定で示されている『原神』。そのキャラクターや地形は、すべてがアニメ的(非写実的)3Dレンダリング表現で描かれている。

本カンファレンスは、氏とmiHoYoが持つ『原神』でもおなじみのアニメ的表現へのこだわりなどを交えつつ、

- 『原神』の簡単な来歴と中核となる哲学について

- アニメスタイルのゲームでキャラクターが重要であると考える理由

- アニメスタイルのNPR(Non-photorealistic rendering:非写実的な3Dレンダリング)ワールドを今後いかに作り上げていくか

以上の3つのテーマに沿って進行された。また、カンファレンスの最後には、今後のアップデート展望として「すべての国を4年間に渡って実装していく」という、非常に気になるメッセージも……?

文化要素が"共通の美"になる、美しい世界

最初に解説されたのは、『原神』の概要についてだ。そもそも『原神』を作りたいと考えたのは、オープンワールドRPGが人気だったからというわけではなかった。

2014年ごろにはメタ・ユニバース的な世界観の構想があり、『崩壊学園』から『崩壊3rd』、『原神』にかけての3作品で氏はプロデューサーを担当した。最初の横スクロールアクションシューティングゲームからサードパーソンアクションゲームを経て、オープンワールドゲームに至り、さらなる没入が可能なゲーム世界を生み出すことに努めてきたという。

開発陣は『原神』プロジェクトが始動したとき、『崩壊3rd』までに学んできたことを生かしつつ、よりユーザーフレンドリーな新しいIPを作成したいと考えた。

その結果、『原神』は幅広いユーザー層に遊んでもらえるタイトルとなっている。例として、『崩壊3rd』では初期のころから男性キャラクターが登場する余地がなかったが、『原神』ではリリース時から男性キャラクターが登場している。

また、世界観的な側面からも、視覚的に完成度が高い作品を作りたいとも考えたという。それは単なる"美しい世界"というだけではない、その例として氏は、『原神』世界に存在する7つの国家から、"璃月(リーユエ)"を挙げた。

『原神』開発チームはこうしたコンテンツを作成する際に、ゲーム内の国々において、現実世界で言うところのさまざまな文化の要素を統合していく。

そうして生まれるさまざまなカルチャースタイルの多様性により、世界中のプレイヤーそれぞれが楽しみを見つけてくれるかも知れないし、ゲームとしてのおもしろさも増していくというのだ。

例として挙げられた璃月では、中国文化の表現比重が多めだが、中国のプレイヤーだけではなく、各国のプレイヤーが霄灯を通じてつながっていく感覚を目指した。この国を通じて独自の背景や、古い歴史、独特な生活文化を誰もが楽しめるように努めたわけだ。

中国文化に精通していない人は、中国文化といえばまずは"パンダ"や"カンフー"、"三国志"などを連想すると想定できる。そうしたプレイヤーに向けて、璃月を通じて異なるものを提示し、新鮮な発見をしてほしいと考えた。そうした"共通の美"を、全世界のプレイヤーがいっしょに見つけて感じ取ってくれることが目標とのことだ。

『原神』開発スタッフのほとんどは当然ながら中国で生まれ育ち、その文化に精通している。だからこそ数々の魅力の中から要素を厳選し、グローバルプレイヤーに届けられた。

また、中国文化に限らず、共通した文化要素として開発スタッフは"農業文明"に関する体験や知識も持っている。それらはほかの国や地域にも要素として統合し生かされ、そうして作られた新たな第3の国家"稲妻"は間もなく(2021年7月中旬現在)公開となる。

文化の多様性に満ちたファンタジー世界を作りたい、という基本コンセプトを大前提として、アニメアートスタイルは文化のコラボレーションと統合を可能にする手段だと、氏は信じているという。

アニメスタイルキャラクターを形作る、チームを問わないアイデアと"影"

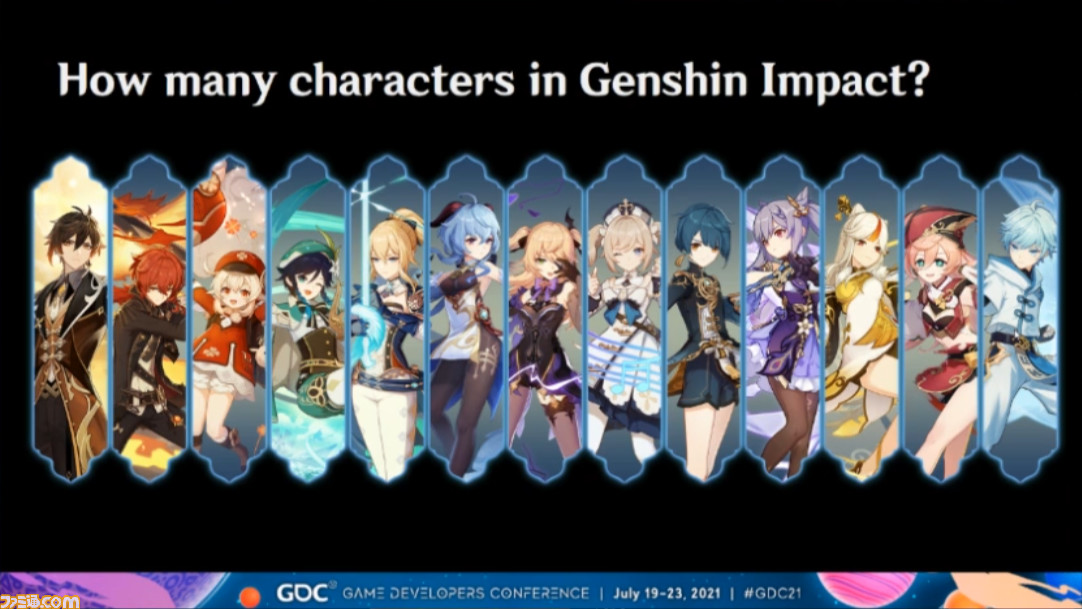

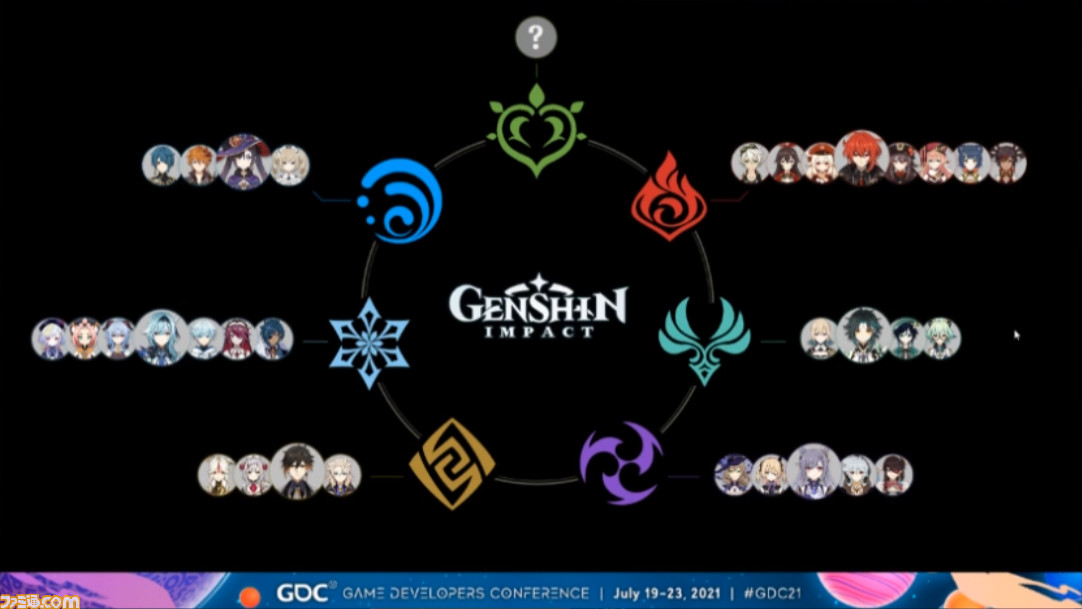

より多くの文化要素と、視覚的な素晴らしさに満ちた世界を描く手段として、世界だけではなく多様性に満ちたキャラクターもまた重要な存在となる。氏は続いて第2のカンファレンステーマとして、キャラクターについて語ってくれた。

氏いわく、キャラクターはもっとも重要なゲームの側面であり、各キャラクターごとのユニークなゲームプレイをもたらしてくれる存在だという。先に触れた通り、文化要素の担い手としての役割もある。

なぜキャラクターが、そこまで重要と考えるのか。氏は3つの理由を挙げた。

まず、キャラクターはもっともユーザーに望まれるコンテンツであるということ。

日本ではカードゲーム以来、マルチキャラクターの形式がゲームに根付いてきた。『原神』を開発するにあたり、欧米のプレイヤーにこの形式が受け入れられるかという不安はあったが、結果は開発陣の期待を上回るものとなった。アジア、欧米を問わず、ユーザーはマルチキャラクターの収集要素を気に入ってくれた。

第2に、『原神』では物語をストーリーテリングキャラクターを中心にして描き出していくという点。

人気の他タイトルやテレビシリーズ作品などでは、映画的なナレーションで強調しつつ、登場人物が深く関わる最優順位が高いプロットラインから制作していく場合が多い。しかし『原神』では当初から、巨大かつ広大な世界でマルチナレーションの形となるように、プロットを並行して制作してきたという。

第3に、もっとも重要なのが、キャラクターが商業化の"基盤"として機能するという点だ。

『原神』は基本無料でプレイできるタイトルであり、一部のキャラクターも含め全世界の探検やクエスト、イベントなどは料金をかけずに体験できる。(編集注:本作では新たなキャラクターについては一部の無料で提供されるもの以外は、ガチャ要素"祈願"で迎えることがおもな手段となる)

キャラクターの所有状況などについては不平が出るとの意見もあったが、それについては新たなコンテンツの提供で解決できると考えており、実際にいままさに取り組んでいるとのことだ。

本作におけるキャラクターの重要性を語ったところで、続いてはキャラクターデザインの方法が解説された。

魈は物語のうえでも重要な役割を持ちつつ、ゲーム内ではプレイアブルとなっているキャラクターだ。岩神モラクスによって璃月の守護を任された"三眼五顕仙人"のひとりであり、数千年に渡り強大な悪霊に対抗してきた存在だ。

キャラクター作成のパイプラインとして、まずは世界の設定を確認し、キャラクターがどこに住んでいるのかを確認する。そしてデザインチーム、NPRチーム、IPチームなど、さまざまなチームのどれであってもアイデアを持っていれば、新キャラクター作成のためのグループディスカッションでそのアイデアを提出することができる。

『原神』開発陣はつねに集団的な創造を意識しており、とくに初期段階ではそれを重んじるとのことだ。キャラクターデザインにおいても一個人が作るのではなく、グループによって作られるようになっている。

つまり、典型的なアートディレクターやクリエイティブディレクターによる主導という形式は、このチームには存在しないのだ。

キャラクター制作の目標として、ゲーム内でオリジナルかつ見栄えのいいキャラクターコンセプトを確立することも重視されている。3Dモデルはゲーム内でもコンセプトアートとまったく同じ感覚で見えるようになるように、妥当なテッセレーション(ポリゴンメッシュをさらに細分化して滑らかに表示していく手法)を用意しつつ、トポロジー(位相幾何学。物体がそこにどう存在するのかを正しく定義し証明すること)や社のテクスチャ基準に従っていく。

さらに続いて調整を続け、ムーブメントデザイン、アクションデザイン、ゲームプレイデザインと、各側面のデザインを統合していく。究極のビジュアルを確実なものとするために、ゲーム内の世界での実際の効果を確かめ、試行していく。

この目標を達成するためには、多くの技術的、芸術的な詳細の確認は必須だ。

大前提として、モデルとテクスチャは作成する必要がある。さらに『原神』開発陣が生み出した"アニメアートスタイル"を考えると、顔に影を付けるための大胆なライトマップが見栄えをよくするために必要となる。通常の方法だと、シェーディングでこれに対応することはできず、独自に光の中での方向に基づいて稼働するシャドウマスクを作成した。

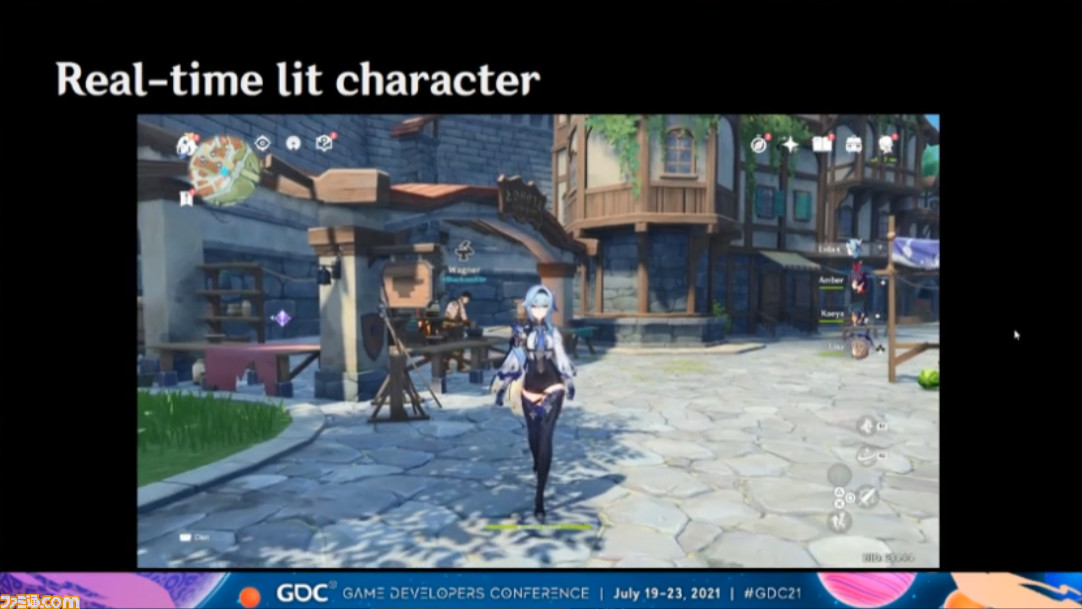

さらにゲーム中では、キャラクターとシーンについて、それぞれ独立したレンダリングが使用されている。とくに影については、光源の設定に基づき、影が移動する演出に関して最高のパフォーマンスを用意している。影の濃さや環境の色による変化や、アーティストの好みも反映できる。

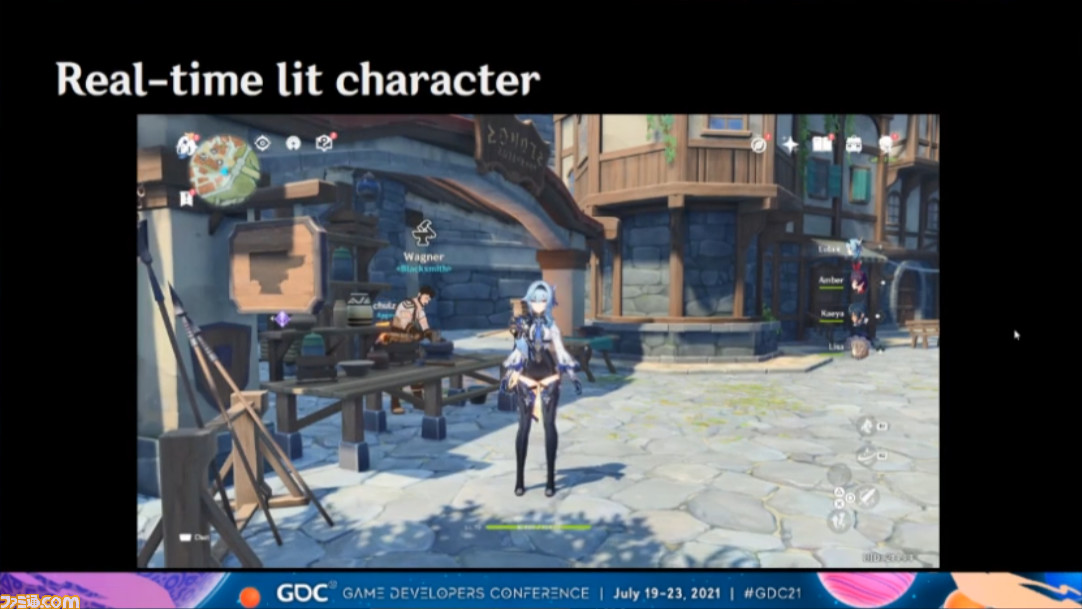

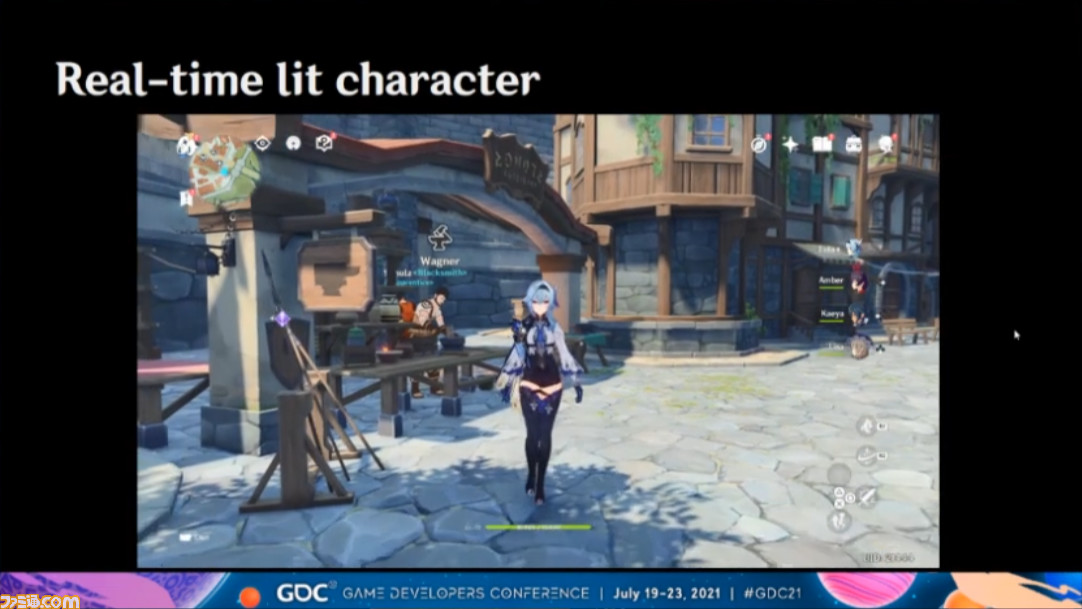

キャラクターのシェーディングの場合も、ユニークなスタイルが採用されている。アニメスタイルのキャラクターに対し、リアルタイムで照明が適用され、環境光の影響が与えられる。

非写実的な世界は、苦心を経た様式化で実現した

キャラクターの話に続いては、『原神』の世界の創作についてのトークが行なわれた。

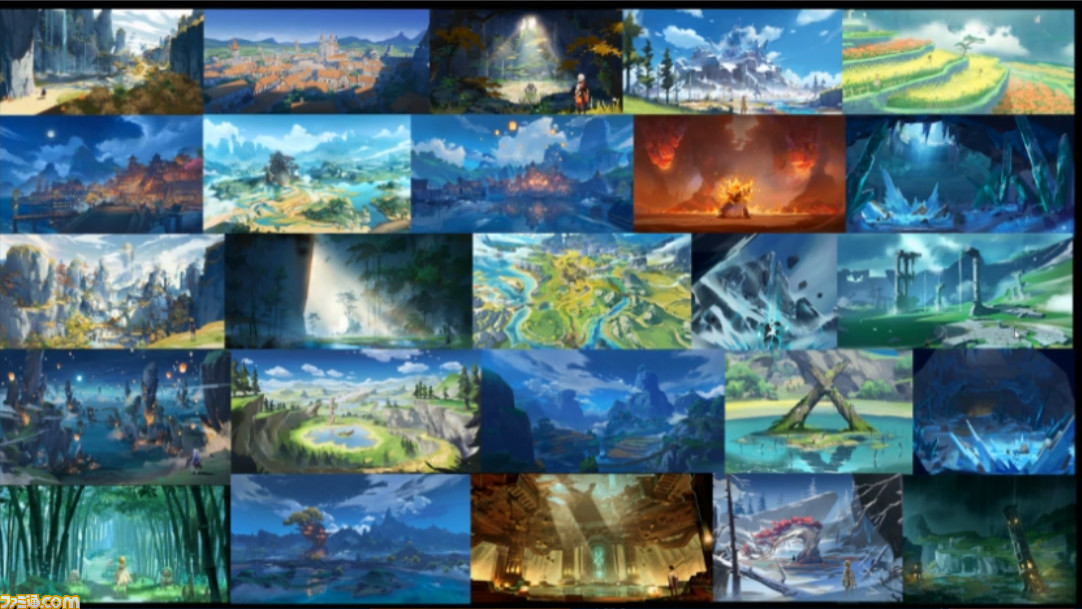

『原神』の"ティワット大陸"には、7つの国家で構成される世界が広がっている。この7つの国家は開発当初から構想されており、やがて世界が長期的なアップデートによってそのように形作られていくであろうという、年次アジェンダが確立している。

様式化された世界を作ることが大事であり、そのために世界の基本概念などを決定するアートスタイル作成において、スタッフ間ではいくつかの苦難もあったという。

コンセプトアートからも、開発陣が世界をアニメのレンダリングスタイルで構築するつもりであることが分かる。

しかし、TOD(Time Over Deeath:いわゆる時間切れ)を考えると、天気の変化や照明、環境といったものを完全に再現することは難しいことが判明していった。

氏いわく、正直に言えばキャラクターをリビルドしていくことは、この世界シーンの創作に比べればはるかに簡単だったという。独自の様式化された芸術を作り出すならまだしも、プロダクションとして実現するには大規模すぎて不可能に思えた。

では、この問題を実際にどう解決したのか。NPR(非写実的表現)のパイプラインを準備しつつ、それを微調整することで"様式化"された世界の外観を実現するという方法を実現した。

そこに先に説明した確固たるスタイルを持つキャラクターを基準として置くことで、世界の各シーンにマッチした、調和のとれた美しい風景が実現する。

様式化された世界創作のラインを構築するためには、自然界の常識的なルールに関するハックをいくつか事前に用意する必要があった。それらは数が多く紹介しきれないため、カンファレンスではその一部が挙げられた。

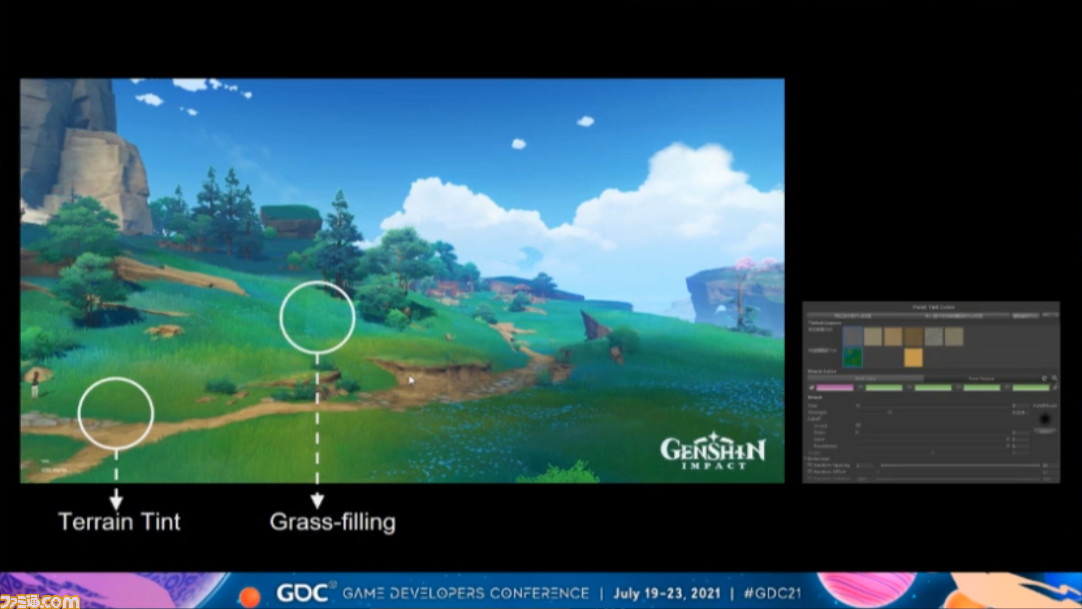

まず、オープンワールドゲームの特徴である広大な世界を埋め尽くすテレイン(地形)をいくつか作成した。これは様式化された世界を作るために必要となる、アートエフェクトでもある。なぜなら、各地形にはキャップあたりにアートがあり、8つのレイヤー(層)を混合して表示できるのだ。

とはいえ、レイヤーが8つまでという状態は、制作上の制限ともなる。そこでカスタマイズされた色調機能を用意し、レイヤーを追加せずともカラーバリエーションが得られる仕様を実現した。

世界を覆う草地形などは、自然の要素として本作でも大量に使われている。そこでくり返し同じ色調が続くことを避けるために、さまざまなバラエティーを持たせた草のモデルが用意できた。これらのモデルはランダム化された密度を持ち、また複数の草モデルのセットはグループ分けされて活用されている。

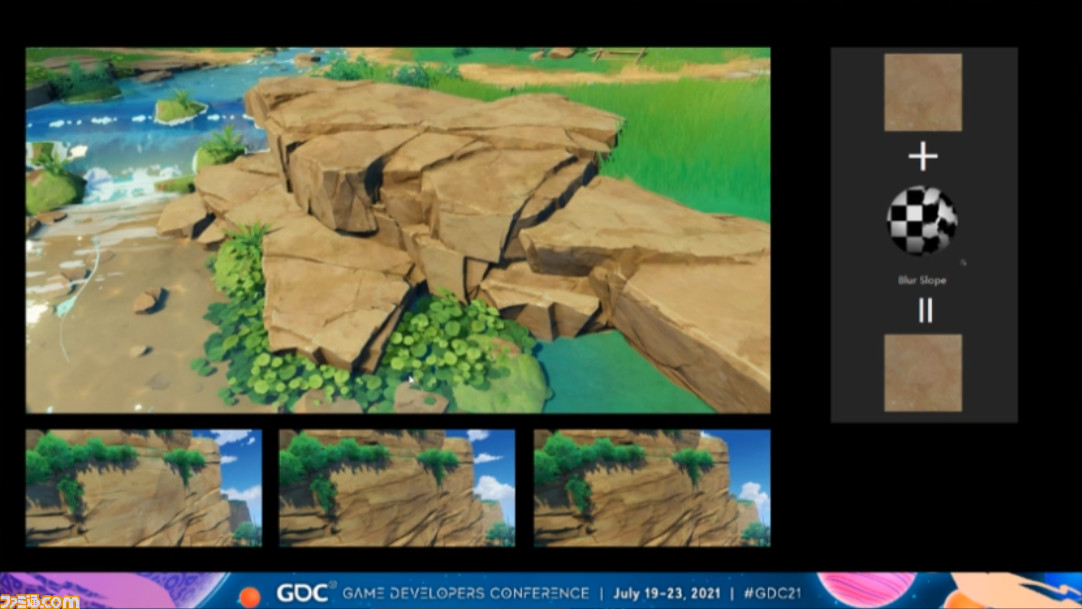

草のほかに、崖と岩もまた『原神』の世界の大きな割合を占める地形だ。しかもすべての崖や丘は、プレイヤーキャラクターがよじ登ることができる。この岩などを様式化するために、物質の描画に低フィルターを使用しつつ、そのテクスチャを3つ混合し、近距離・中距離・長距離から見た場合のエフェクトを変化させた。

もうひとつ、木々もまた『原神』の世界では重要な存在だ。『原神』の木には、リアルな木とは異なりたくさんのシェーディングトリックが使われており、周辺の環境に溶け込むようになっている。

鏡面反射を調整することで木の葉の間の陰をよりアニメスタイルに近付け、木の陰影に対する光の強度の最小値を設定する。これにより、ツリーが過度に黒く、暗くなることは避けられる。

こうした世界作成について氏が最後に紹介してくれたのは、とくに視聴者に見せたかったという"雲"のプロダクションについてだ。

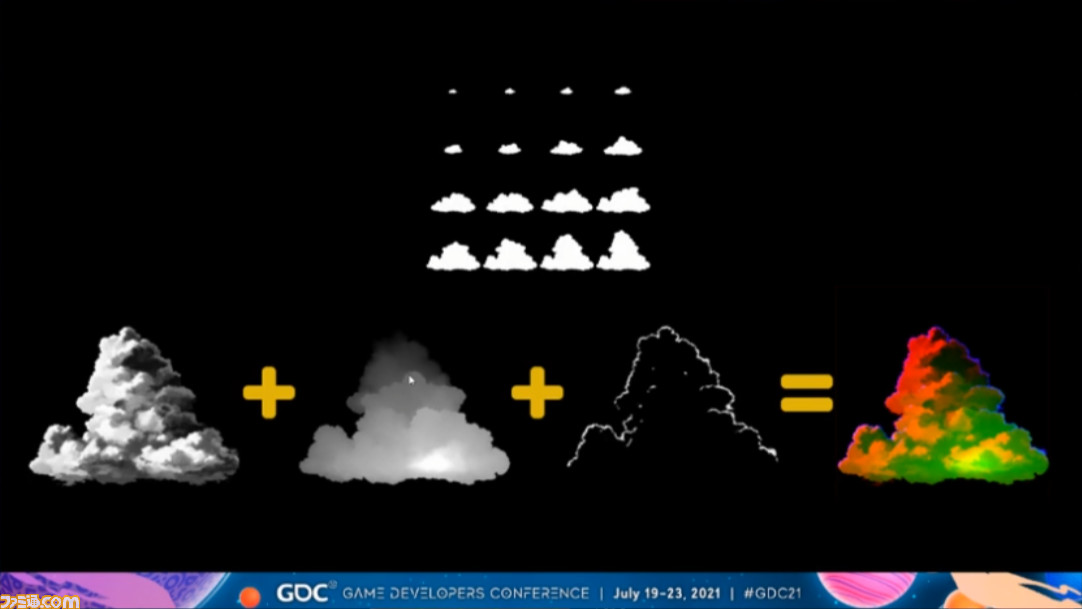

雲は常時動き、大きさが変化すると同時に色も変わっていく。天気や時間によっても変化がある。この雲を作るため、まずはアーティストが雲のシルエットを描き、続いてキーフレームとして成長アニメーションを用意した。

これらのキーフレームに従い、雲の動きを補完するツールがあり、このツールによってキーフレームをグラデーションマップに変換して表示する。さらにライトについては、マップとリムハイライトマップのふたつを用意し、24時間の光効果を維持する。

蔡浩宇氏による解説は以上で終了となった。最後に氏からは、『原神』がすでに正式オンラインリリース状態となっていても新たなコンテンツを随時開発中であり、また国に関しても7つのうちの3つ目となる"稲妻"が近日実装されるも、こちらにもまだまだアップデートで要素が追加されていくと述べた。併せて、今後の4年間で7つの国すべてをティワット大陸に実装したいと考えていると述べた。

最後に、今後も開発上の問題は出てくるであろうが、引き続きテクノロジーの改善実施により対応していくことを約束しつつ、カンファレンスは終了となった。

※画像は配信をキャプチャーしたものです。