『月風魔伝』の世界観を斬新に表現!

KONAMIからNintendo SwitchとSteam向けに2022年に配信予定で、2021年5月14日からはSteamでの早期アクセスも開始されるローグヴァニア2Dアクションゲーム最新作『GetsuFumaDen: Undying Moon(ゲツフウマデン アンダイング ムーン)』。

そのタイトルから分かる通り、1987年にKONAMIからファミコン向けゲームとして発売された『月風魔伝』と世界観を同じくする作品だ。

第二七代目の月氏当主にあたる主人公“月風魔”は、現世に影響を及ぼし始めた地獄の異変を探るべく、奈落へと足を踏み入れることになる。

そんな彼が目にすることになるのは、まさしく“地獄”の光景だ。本作は横スクロールタイプの2Dアクションゲームとなっており、奥行きのある背景も含め、全体が日本画風のタッチで描かれている。

背景の地獄の鬼たちや激しい波なども、すべて日本画のようなタッチを保ちながら細かに動いており、静かで不気味さをともなうBGMと合わさって、その光景はまさに、恐ろしくも万人が魅入られてしまう日本画の“地獄絵”そのものだ。

その地獄に待ち受けているのは、数えきれないほどの魑魅魍魎(ちみもうりょう)。こちらも日本画タッチで細かに描かれており、巨大なボスの迫力は3Dグラフィック以上の凄みを感じる。ぶっちゃけ、ホラーが苦手な筆者の場合は夢に出そうだ。

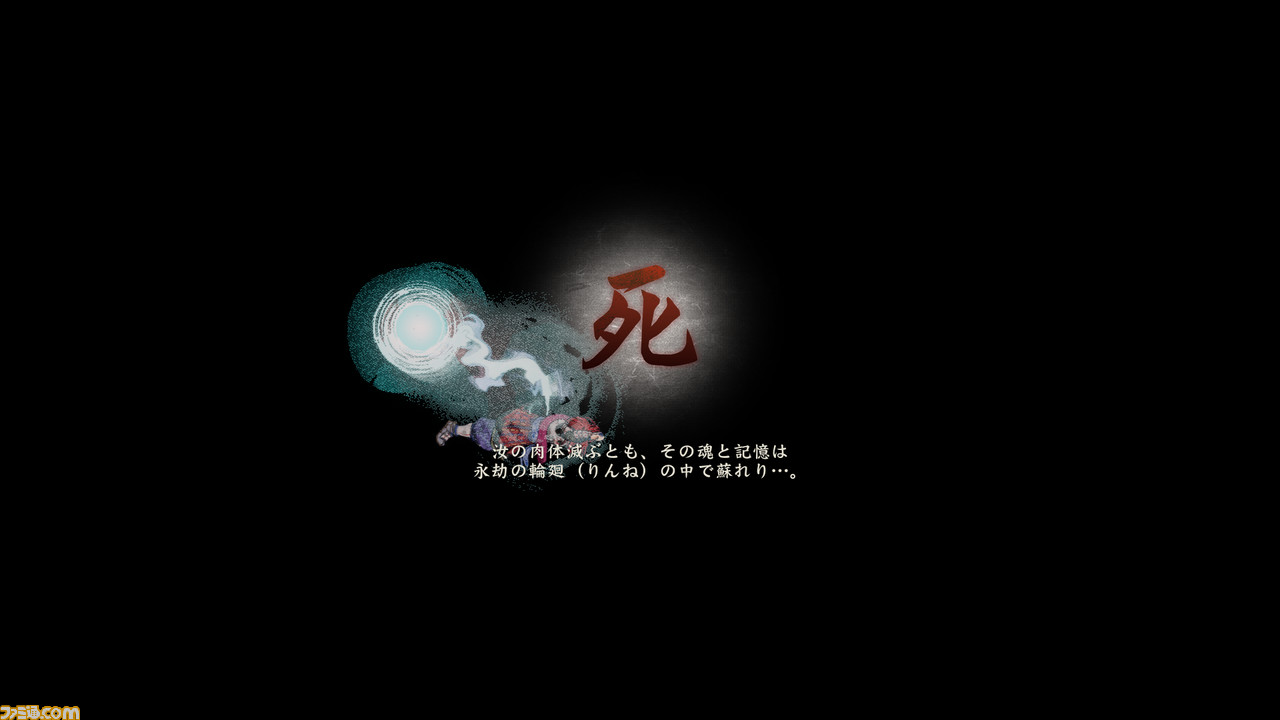

『月風魔伝』と同じ世界観ではあるが、ゲーム内容については3Dダンジョンなど驚かされる要素が盛り込まれていた原典とは異なり、純粋なローグヴァニアアクションゲームとなっている。ローグライク形式ということで、つまりステージを突き進んでキャラクターの強化や装備の入手を順次行なっていき、やられてしまったらそこで強化や装備がリセットされて最初の拠点に戻されるわけだ。

原典となる『月風魔伝』はかなりの難度だったものの、16文字のパスワード“復活の呪文”を控えておけば、揃えた装備やある程度のお金を持った状態でスタート地点からやり直すことができた。

それが令和の現代ともなれば、ローグライクになったとはいえ相当な親切設計になっているだろう。などと、当初は気楽に構えてプレイを初めてみた筆者だったが。

すみません、甘く見すぎていました……。

とにかくやられる。とことんゲームオーバーになる。そして手に入れた装備や素材、お金といった所持品はすべて失われ、スタート拠点である“月氏の館”に戻される。

だが、それでも。むしろだからこそ、「もう一回!」と即座にリスタートしてしまう魅力がある。そして先に進むか、いったん館に戻るか、その決断に毎回びっくりするくらい悩むことになる。

なにがそこまで、プレイヤーをのめり込ませてくれるのか。今回は早期アクセス開始に先だって実際にプレイさせていただいたので、本作の詳細と魅力をお伝えしていこう。

装備を整え、地獄を突き進む力を!

まずは本作のゲームシステム面について、軽く解説していこう。本作は2Dアクションゲームということで、ジャンプ、前転する回避といった移動アクションに加え、刀などの“主武器”による攻撃と、弓矢などの“副装備”による攻撃を駆使して敵を撃破していく。

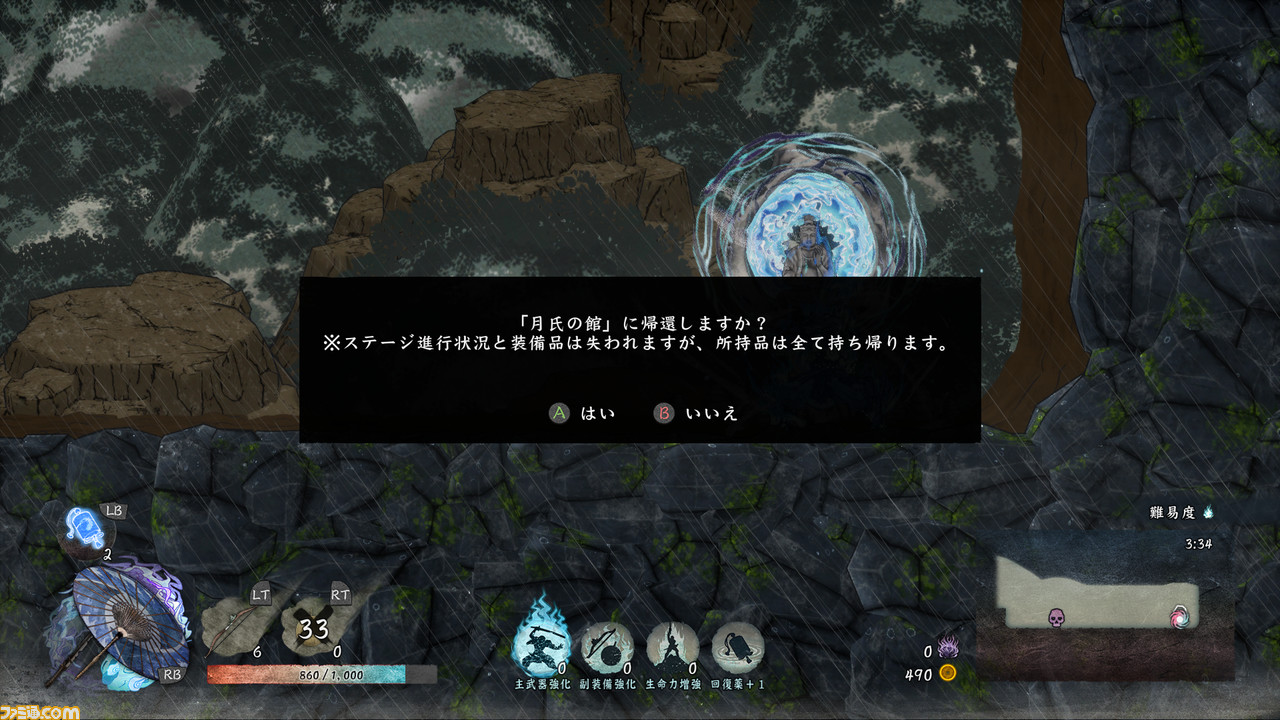

ゲームの進行自体は分かりやすく、各ステージを敵を倒しつつ探索して回り、どこかにあるボス戦へ通じる鳥居を見つけ、その先に待つボスを倒せばいい。ボスを倒すとつぎのステージへの鳥居に入るか、拠点“月氏の館”へと帰還するかを選べる。

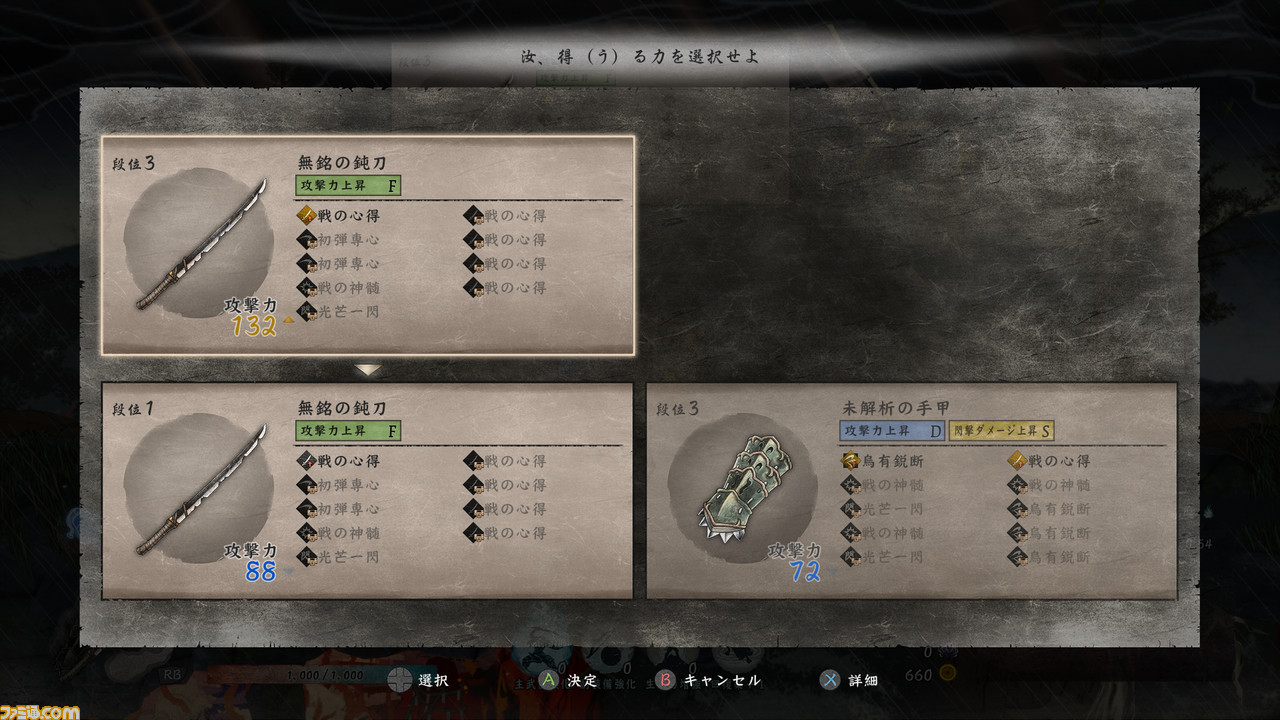

主武器と副装備は、道中に用意されている箱を開けたり、敵を倒したりといったタイミングでランダムに出現する。主武器、副装備ともにふたつまで装備でき、最大4つの武器を使い分けていくことになる。

主武器には武器ごとの“固有アクション”があり、また副装備には使用回数を使い切ると再使用可能になるまでの長いクールタイムが発生する。これらを状況に合わせてどう使い分けるか、あるいは温存するかで、プレイヤーの腕が問われる。

主武器、副装備ともに6つのカテゴリーがあり、各カテゴリーごとにも攻撃力に特化したものなど、特定の方向に特化した複数の武器が用意されている。

これらの装備は拠点やボス戦後のタイミングで、ステージ内で入手した各種素材アイテムを使用し、新たな武器を解放してランダムで出現する候補に加わるようにしたり、武器をより強化する伸びしろとなる“技能”を解放したりすることができる。

つまり、本作の装備は素材をしっかりと持ち帰って技能を解放しておき、なおかつ道中で入手してからステージ攻略を進めていかないと、その真価を発揮できないわけだ。

この要求される素材の数がなかなかに多く、集めるのには骨が折れる。しかも先述したとおり、この素材も道中でゲームオーバーになると、その大半が失われてしまう。この点もまた、“進むか戻るか”を大いに悩ませてくれるところだ。

ゲームの序盤では副装備がいずれも主武器より強力で、使いやすい副装備が手に入るかどうかで攻略難度が大きく変わる。とはいえ、そこはプレイヤー自身の慣れでも切り抜けられるので、そこまで運任せになることはない。

また、敵に“崩し”属性のダメージを一定量与えたり、背後からの不意打ちが成功した際に一定確率で“誅”状態が発生したりすると、つぎの一撃でその敵を確定撃破しつつ、周囲の敵にも衝撃でダメージを与える。この倒しかたで敵を倒すと、装備などをドロップする確率が高まるので活用したいところ。

さらに各ステージには必ず、金の光を放つ鳥居がふたつある。うち片方は超高額で貴重な素材を売っているが、もう片方はお手頃な価格で装備を売ってくれる。お金は敵や箱からドロップするので、ここで惜しまず使いたい。なにせお金も、館には一切持ち帰れないのだ。

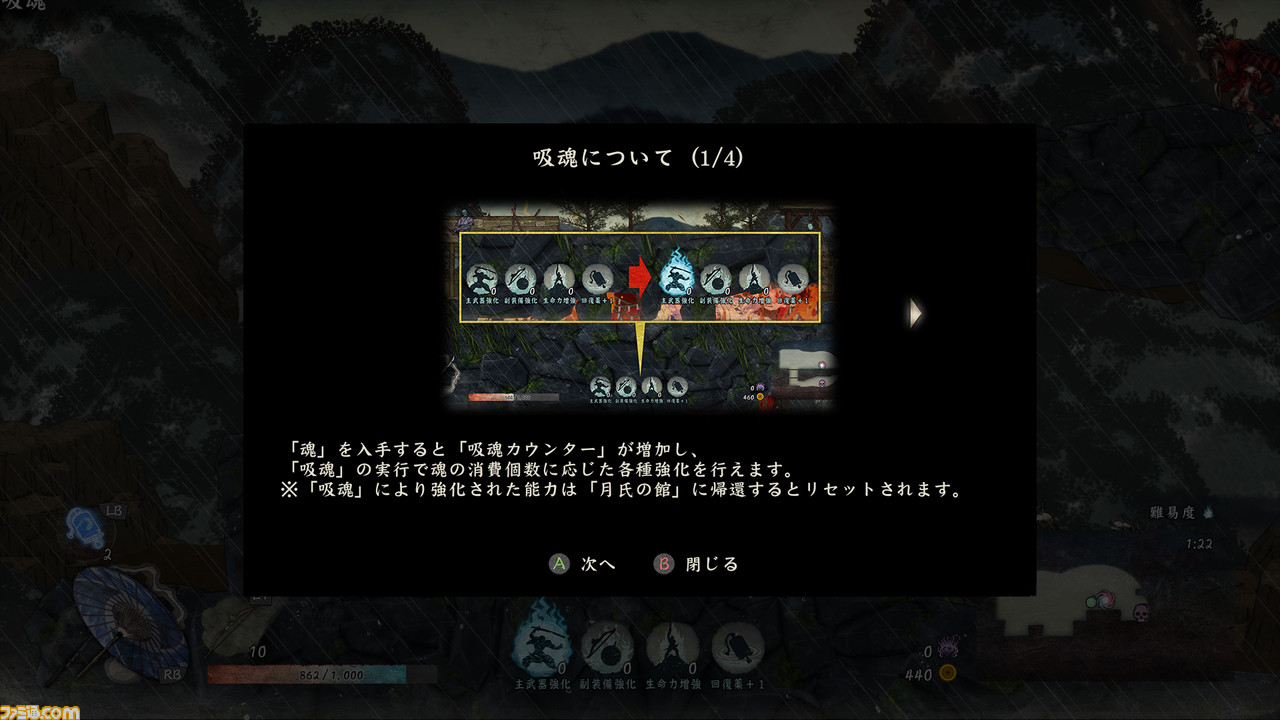

装備だけでなく、箱などから入手できる“魂”を使って主人公自身を随時強化していくことも重要だ。魂を取ると画面下の“吸魂カウンター”のいちばん左が点灯し、以降、ひとつ魂を取るたびに点灯部分は右へひとつずつずれ、点灯部分が右端の状態で魂を取ると、“魂の記憶”をひとつ獲得したうえで左端に戻る。

いずれかの部分が点灯している場合、いつでも“吸魂”を行なうことで、点灯部分に対応した主人公の強化ができる。可能な強化は、主武器攻撃の強化、副装備攻撃の強化、体力アップ、回復薬の入手の4つだ。

何回やられても、何回でも挑戦したくなる!

装備を順調に整えていけば、怖いものなし……には、残念ながらならない。本作には防具の概念がないため、最初のステージから最終盤まで、敵の攻撃がつねに痛い。とにかく痛い。

しかも主人公の体力は、ステージクリアー時に回復したりするようなことはない。体力の回復手段は回復薬のみで、これは各地に点在する石碑を調べると稀に手に入るほかには、魂を4つ溜めて吸魂を行なう以外に入手方法がない。

このような仕様のため、いわゆる“死にゲー”のようにやられては危険なエリアや攻撃を覚えていくことになる。ただ、本作では画面外から壁を貫通する弾を撃ってきたり、プレイヤーが意識できないレベルの超高速で突撃してきたりといった敵も多く、あまりに悔しい被弾を味わうことも多い。

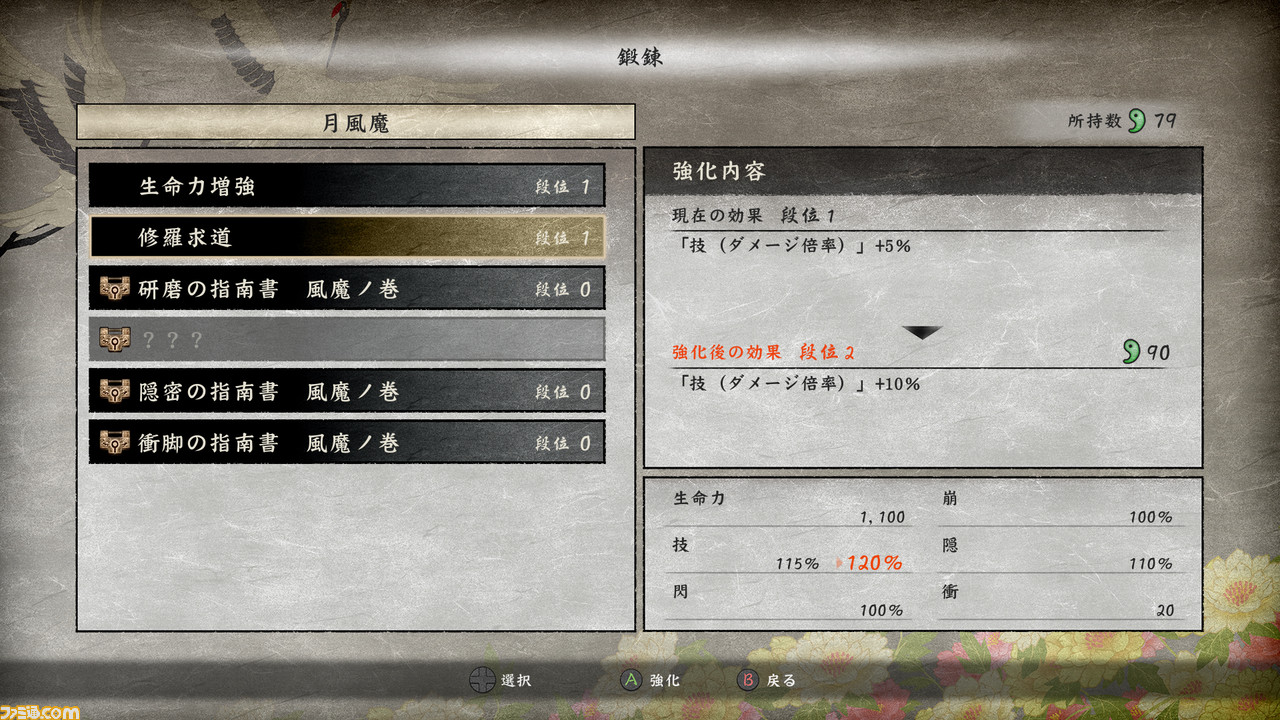

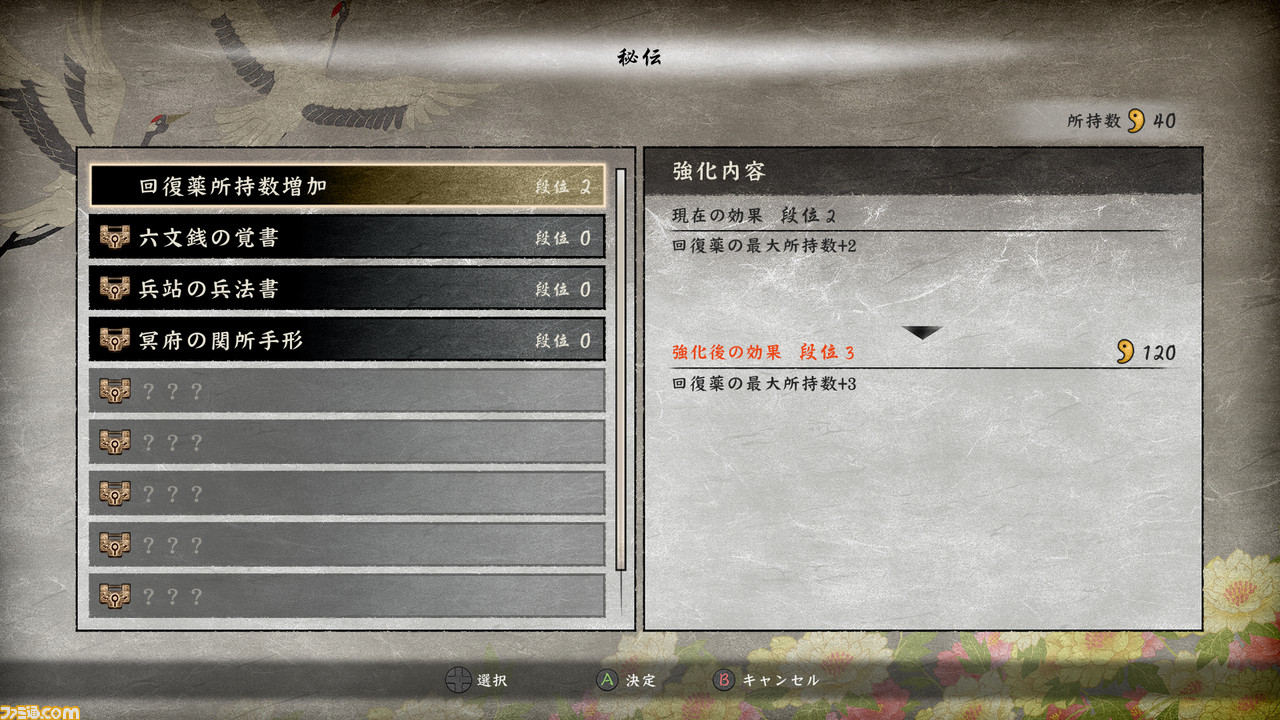

そこである意味装備の強化よりも重要になるのが、“鍛練”と“秘伝”だ。専用の素材を使用することで、鍛練では生命力や敵に与えるダメージ量の基礎値を強化でき、秘伝では回復薬の最大所持数ならびに初期所持数という非常に重要な要素をはじめ、ゲームオーバーになっても多少多めに素材を持ち帰れるようになるなどのボーナス効果を獲得できる。

鍛練と秘伝の強化効果は一時的なものではなく、毎回のプレイごとにしっかりと発揮される。これで主人公の強さ(とくに回復薬の数)を底上げすれば、攻略がより安定する。

この鍛練と秘伝の強化に使う素材も、ゲームオーバーになると失われる類のもの。先に進まず一旦戻る勇気がどれだけ重要か、ここまで来れば存分に分かってもらえたかと思う。

素材を集めて帰ってくれば、ゆっくりとではあるが確実に主人公が強化されていき、より先のステージへ進めたことでそれを実感できる。この達成感がかなりのもので、それを味わうために筆者は無心でステージ2~3くらいまで進んでは戻る、という素材収集プレイをしているうちに、ふと気付くと6時間が経過していた。

なぜここまで作業プレイとも見えるくり返しにのめり込んだかといえば、毎回ランダムで入手する装備をどう組み合わせるかを吟味したり、被弾状況に合わせて魂をどう使うかを考えたりと、毎回“悩まされる”ことがなくならなかったからだ。

装備の状況や事故次第では、ステージ2の終了後あたりで帰還する選択をしなくてはならないこともある。逆に、あまりに調子がいいときは、周回中でもついつい先のステージに挑んでみたくなったりする。ローグライクならではの“悩まされる”魅力が、本作では難易度などもほどよく合わさり、強く出ているのだと思う。

こうした悩まされる要素や、同じ周回をしていても毎回異なる展開になる刺激がしっかりと詰め込まれているため、本作にはついつい時間を忘れてのめり込んでしまうかと思う。

純粋に「やられたら悔しい」という点も、本作を延々と遊びたくなってしまう魅力のひとつだ。本作の敵の攻撃は初見では食らってしまうとしても、通常の難易度設定なら、一度見ておけば対処は難しくないものばかりになっている。「ぜんぜん避けられるじゃん!」という攻撃だからこそ悔しいし、「つぎは食らわない!」とすぐにリトライしたくなる。

やり込み要素に関しても、主武器と副装備をどう組み合わせるかをとことん追求できる点が楽しい。お気に入りの装備をひたすら強化するのもいいが、意外な主武器の固有アクションが急にお気に入りになったりすることもあったりする。発見することの楽しさも、最後まで飽きずに楽しめるはずだ。

アクションゲームとしての難易度は通常難度設定ならそこまで高くはなく、低すぎもしないいい歯ごたえで、集中力を削がれ疲れてしまう難しいシステムが一切ない点も、やり込みプレイをするには適しているかと思う。

6時間も続けて遊んでいると、うるさすぎず、しかし静かに盛り上がっていくBGMのおかげで耳が疲れない点や、日本画風のタッチの恩恵か、敵や主人公の位置や動きがくっきりと見やすい点なども魅力に思えてくるが、これはさすがに一般的ではないだろう。

だが、それだけ筆者がハック&スラッシュをひたすら続けたくなるし、続けられた内容であったことは確かだ。その魅力は、まだまだ隠されている気がしていてならない。皆さんにもぜひプレイしてみて、それぞれが豊富な魅力を見つけ出してみてほしい。