Oculus Quest 2のローンチタイトルの1本として、2020年10月13日にリリースされ、注目を集めた『リトルウィッチアカデミアVR ほうき星に願いを』(以下、『LWAVR』)。同作は、TRIGGER制作のテレビアニメ『リトルウィッチアカデミア』の世界を、VRで体験できるタイトルだ。

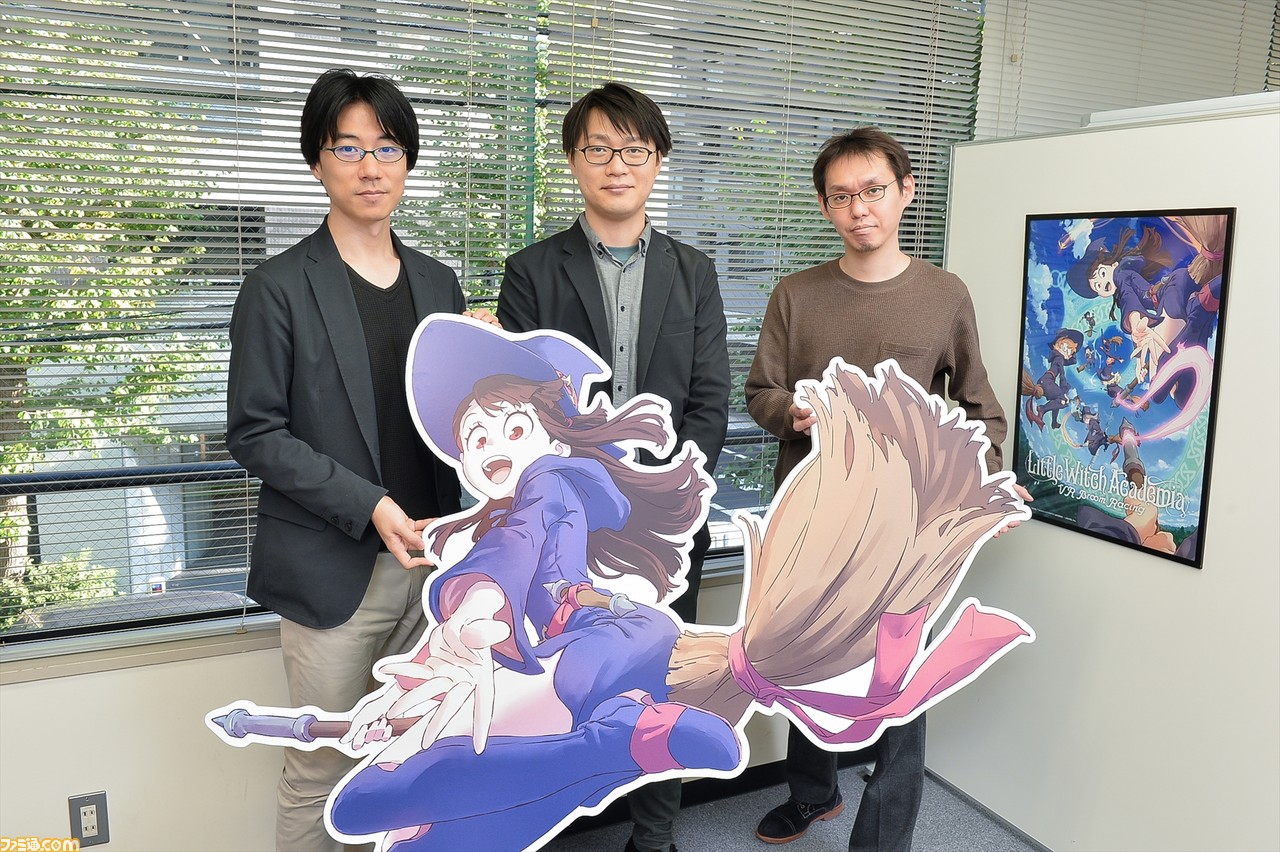

同作を開発するのは、新進気鋭のゲーム制作スタジオ、UNIVRS(ユニバース)だ。VRエンターテインメントを専門に手掛ける同社は、どのようなこだわりを持って『LWAVR』を開発したのか? ここでは、監督を務めた山元隼一氏、UNIVRSのプロデューサー小路直哉氏とゲームディレクター金春根氏にインタビューを実施。VR酔いを軽減するUNIVRSの技術や、アニメクリエイターならではの視点が盛り込まれた本作が誕生するまでの経緯や、開発のこだわりなどをうかがった。

山元隼一氏(ヤマモト ジュンイチ)

監督・脚本

(文中は山元・写真中央)

小路直哉氏(コウジ ナオヤ)

UNIVRS プロデューサー

(文中は小路・写真左)

金春根(キム ハルネ)

UNIVRS ゲームディレクター

(文中は春根・写真右)

VRに魅力を感じてUNIVRSを設立

――せっかくの機会なので、まずはUNIVRSさんがどういった会社なのかを教えてください。

小路UNIVRSは、もともと“VRのテクノロジーで世界の不自由を解決したい”というビジョンを持って設立された会社です。兄弟で作った会社で、兄の藤川啓吾がCEOを、弟の藤川駿がCIOを務めておりまして、社外からは、社名よりも“VR兄弟の会社”で認知していただいています。

兄の啓吾が、VRに出会って、「これならば、いろいろなことが自由になる世界に行くことができるかもしれない」と思ったところから会社はスタートしています。で、まずVRテクノロジーを推進するうえでネックとなったのが、“VR酔い”でした。開発者がVRコンテンツを世に出し始めた2015年あたりから、世界的にVR酔いが問題になっていたんですね。

――“VR酔い”というのはよく聞きますね。

小路VR酔いは、クルマ酔いと同じ原理で、体験者の体が動いていないのに、それ以上の動きを視界で感じてしまうと、そのギャップで気持ち悪くなるというものなのですが、VRでなら何でも自由にできる世界で、いろいろな体験ができるということで思いつくことが、VR酔いで軒並みできなくなってしまったんです。

たとえば、「VRで空を飛びたい」とは、誰しもが夢想することだと思うのですが、酔いがネックになって実現できなかったりするわけです。そんなVRの体験を制限してしまっている問題点を解決したいというところから、2016年にUNIVRSはスタートしました。

――そんな会社のビジョンを体現した作品が、『LWAVR』になるわけですね。実際に『LWAVR』は、どういった経緯で作られることになったのでしょうか?

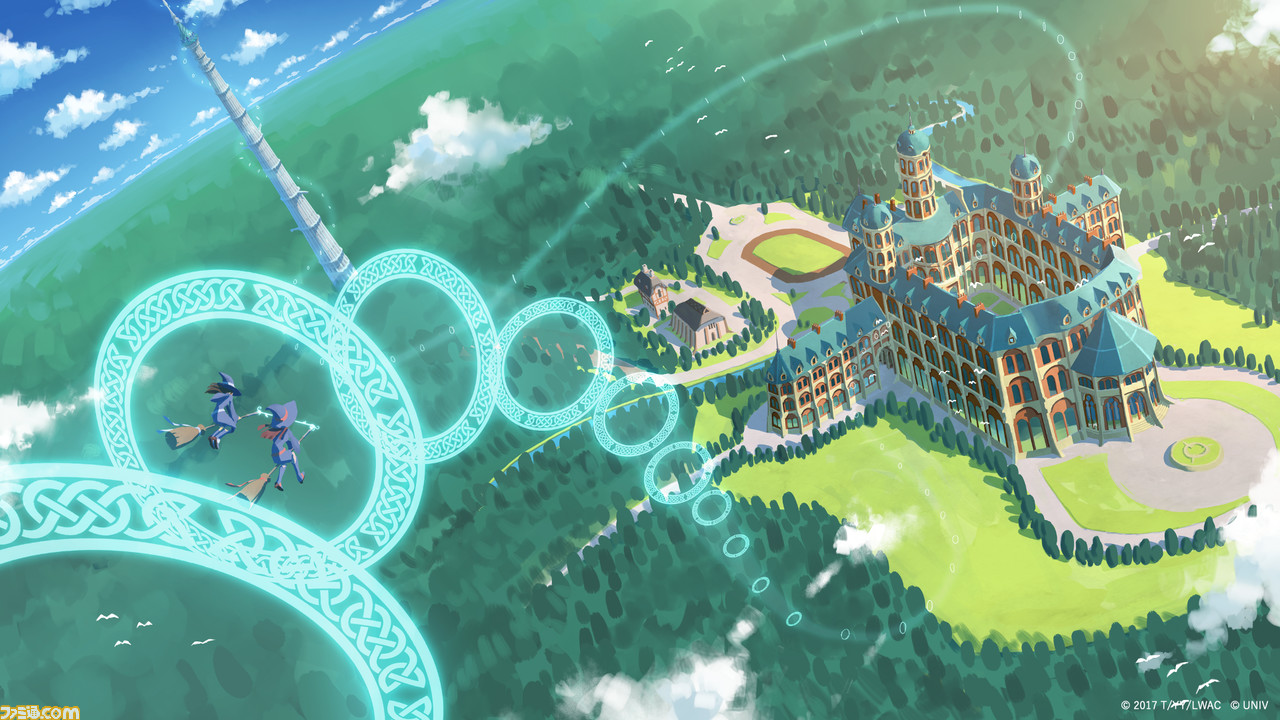

小路VRを活用したゲームを……ということで、何本がゲームを開発していたんですね。2017年には、忍者になって戦う小規模なアクションゲームを作ったりもして、VRゲーム制作のノウハウも蓄積できてきたという手応えを感じられるようになっていたんです。それで、いよいよ本格的なゲーム制作をしようということになって、モチーフとしていけそうだなと判断したのが“魔法のホウキで空を飛ぶ”でした。私たちはVR酔いを防止する移動方式をいくつか開発したのですが、その中のひとつに“魔法のホウキで空を飛ぶ”というものがあって、ゲームとしておもしろそうだということになったんですね。

――VR酔いに有効だとの観点から、“魔法のホウキで空を飛ぶ”になったのですね。

小路そうなんです。一方で、私たちがもともとやりたかったことでもあるのですが、アニメや漫画が原作の版権作品を使って、酔い防止の技術がないと実現できない体験を作ってみたいと思ったんです。そこで、少ないツテを頼りながら、いくつかの会社に営業をかけていたのが、そこでいろいろな縁をたどっていって、最終的に『リトルウィッチアカデミア』にたどり着きました。それが2018年から2019年にかけてですね。

――ちなみに版権作品を扱いたいというのは、どういった理由によるものなのですか?

小路いちばん大きな理由は、私たちが好きだからということに尽きるかもしれませんね(笑)。それが大きなきかっけではあったのですが、もうひとつの理由としては、VRのテクノロジーはすばらしいものなのですが、それを知ってもらわないと話にならないということです。VRのいちばん難しいところは、ヘッドセットをかぶってプレイするまでは、そのよさが伝わらないということです。

VRで単純にPVを見ると、グラフィッククオリティーではコンソールに追いつかないように思われがちですが、それが実際にかぶると、強烈な“プレゼンス(実在感)”を感じてもらえる。かぶってもらわないとよさが伝わらないんです。VRの体験を知っている方は、2020年の現時点をもっても、まだまだ少ないのが現状です。実際に遊んでもらわないとその魅力が伝わらないので、我々のような無名のスタジオの作品を知ってもらうには、何かしらのきっかけが必要でした。それで、知名度がある版権作品とのコラボを考えたわけです。

――なるほど。“無名のスタジオ”とのことですが、版権作品にアプローチをかけるのはたいへんだったのでは?

小路もちろん断られてしまったことも多々ありました(笑)。無名のスタジオだったことに加え、VRのゲーム企画に対する理解も得られにくいという事情がありました。その中で理解を示してくれたTRIGGERさんには本当に感謝しています。

『リトルウィッチアカデミア』自体が、“アニメミライ2013”という若手アニメーター育成プロジェクトの参加作品という、チャレンジ精神を持つタイトルなんです。ですので、TRIGGERさんにご相談した際も『リトルウィッチアカデミア』の歴史を考えれば、VR企画というチャレンジもアリだと受け取っていただけたのかもしれません。

――チャレンジ精神ということで理解してもらえたのですね。

山元『リトルウィッチアカデミア』自体も、主人公のアッコが飛べないところから魔法技術の習得に挑戦していくというストーリーなので、共感していただけたのかもしれません。

――ああ、なんと美しい(笑)。山元監督が本件に関わることになったキッカケをお聞きしていいですか?

小路私たちは、VRゲームを作ることに対しては自信がありました。ただ、TRIGGERさんという手描きアニメのトップレベルの会社のビジュアルをVR化するということに対しては、言ってみれば素人同然でした。ですので、アニメ制作経験が豊富な方に制作チームに入っていただきたかったんです。

監督をアニメ畑の人にお願いしたい……と思ったときに、たまたま私が前職でお仕事をごいっしょした山元監督が思い浮かんだんです。そのときに、「未知のものに対する恐怖感がまったくない方だ」という印象があったんですね(笑)。むしろ率先して未知の領域に飛び込んでいくタイプの方だなあと。VRのゲーム企画は具体的なオファーが難しくて、むしろ「どうやって作るか、いっしょに考えてください」という、無茶振りに答えてくれる方が必要でしたので、ここは「山元監督しかいない!」ということで、お願いすることになりました。

山元僕は自主制作アニメ出身だったので、アニメ制作を元々自己流で始めた人間なんですね。基本的な内容が固まってないとか、存在しないというのは当たり前の話で、ゼロから作ることには慣れていました。設定がなければDIY(Do It Yourselfの略語「やってみよう」)するというのが基本だったので、今回についてもUNIVRSさんがすでに持っていた技術に上乗せする形で、自分としては映像としての演出面やストーリー面などできることは多そうだなという感触はありました。作画とCGアニメで培った経験をゲームに持ち込む可能性を提示できるチャンスだとも思いました。

小路山元監督は新しい取り組みの仕事が多いですよね、『ポプテピピック』とか。

VRで避けたほうがいいことをあえて取り込むことで掴んだ酔い防止のノウハウ

――ところで、『LWAVR』のお話をうかがう前にVR酔いについてお聞きしておきたいのですが、VR酔いを防止できるということは、酔ってしまう原因というのは明確に判明しているのでしょうか?

小路「これをやったら酔う」という単純なものではなく、いくつかの要素が組み合わさると酔いやすくなります。複数の要素で、少しずつ酔う確率が上がっていくイメージです。ですので、逆に酔う確率を下げて、より多くの人が楽しめるシステムにしています。

春根細かい話になりますが、2016年時点でOculusのほうから、“これをすると酔いやすい、これをすると酔いづらい”というガイドラインが目安として出ていました。その中には、なるべく一定の速度で移動する“等速運動”であるとか、なるべく地面が遠い状態にあるといった、酔いに関するガイドがあったんですね。つまり地面に近かったり、急加速や急停止などがあるといちばん酔いますね。

――酔わない対応策というのが複数あり、それを組み合わせることでより酔いにくいゲームにしていくといった感じでしょうか?

春根その通りです。酔わないための手法を複数用意して、“ホウキに乗りたい”という目的に対して、最適な手法を当てはめていくのが僕らのやりかたです。

――取り組みたいゲーム性に対して、酔わない方法論というのをUNIVRSでは確立させているということですね。

春根僕らのなかではそうですね。世の中的にはそこまで行っていないかもしれません。

小路2016年にOculusから出されたガイドラインの中には、“避けたほうがいいこと”とされているものがありまして、それをすべて守っていくと、移動を伴うゲームはだいたいワープ方式に落ち着いてしまいます。

歩いて移動すると酔いやすくなりますので、背景だけを切り換える方法です。移動自体はしないけれど、目的地には着ける。

――行きたい場所を指定して、一瞬で移動する方法ですね。既存の多くのタイトルが、この移動方法に当てはまると思います。

小路これまで弊社で出してきたゲームの移動方法は、当時Oculusが出していたガイドラインをいろいろと破っていました(笑)。そういったいわばタブーを犯した上で、なおかつ酔わないようにするというのが、ひとつの挑戦だったのですが、そこが藤川兄弟が長けていたところかもしれません。多くの開発者がワープ方式に落ち着いた中、あえてチャレンジしていったのがUNIVRSのすごいところと言えるかもしれません。それで私もUNIVRSで働くことを決意しましたし(笑)。

――ちなみに、犯したタブーというのは具体的にどのようなものだったのですか?

小路一例を挙げるなら、急加速・急停止ですね。これらは避けたほうがいいこととされていたものですが、自分で移動をコントロールしていれば酔いづらいということを、私たちは発見しました。クルマでも、運転手は酔いづらいですよね。それと同じことで、“VR上の身体を、いかにして自分で動かしているという感覚をシステムとして生み出すのか”というのが、UNIVRSの技術ベースになっています。

――ちなみに、酔い対策として、『LWAVR』ではどのような要素を盛り込んだのですか?

春根開発で議論になったのは、ボタン操作です。製品版ではホウキを傾けるだけで動くようにしていますが、そこにボタン操作を含めるべきか否か。また、頭の動きを入れるかも議論しました。ボタン操作や頭の動きも、自分で移動をコントロールするという点では酔い対策にはなります。ただ、それらをすべて盛り込んでしまうと、今度は操作が難しくなってしまいます。

結果的に、本作ではボタンは使用しませんでした。ただ、どうしても酔い対策として身体の動きを入れたかったので、発進する瞬間だけは頭を落とすという操作を導入しています。この辺りの取捨選択は、UNIVRSの培ってきた酔い防止のノウハウがあってこそです。酔い防止以外に、安全面を考慮して体の動きも最小限で済むようにしました。

――発進する前に一瞬頭を落とすという、その動作だけでも、酔い対策につながるのですね。

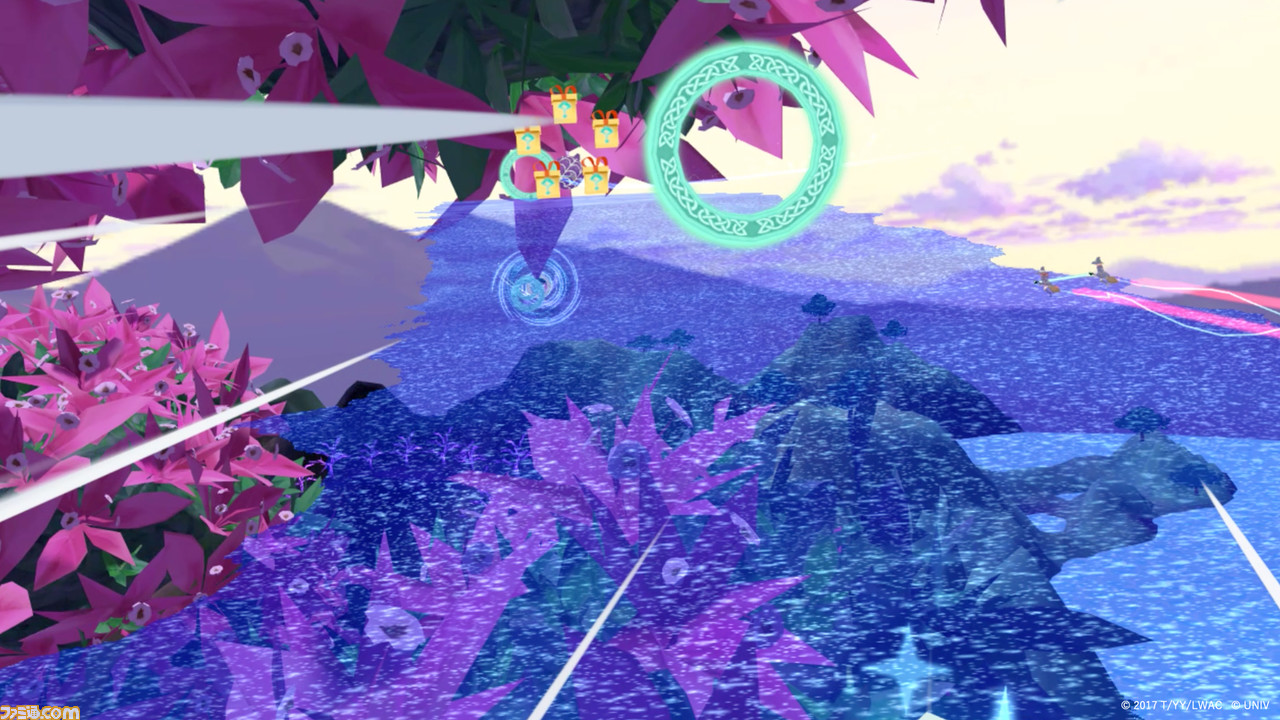

春根あとは、エフェクトを入れて視界を遮ることでも、酔いを軽減しました。風のエフェクトもハッキリと入れることで、自分の速度や進行方向を判別させつつ、視覚情報を狭めることで酔いを防止する効果にもなっています。

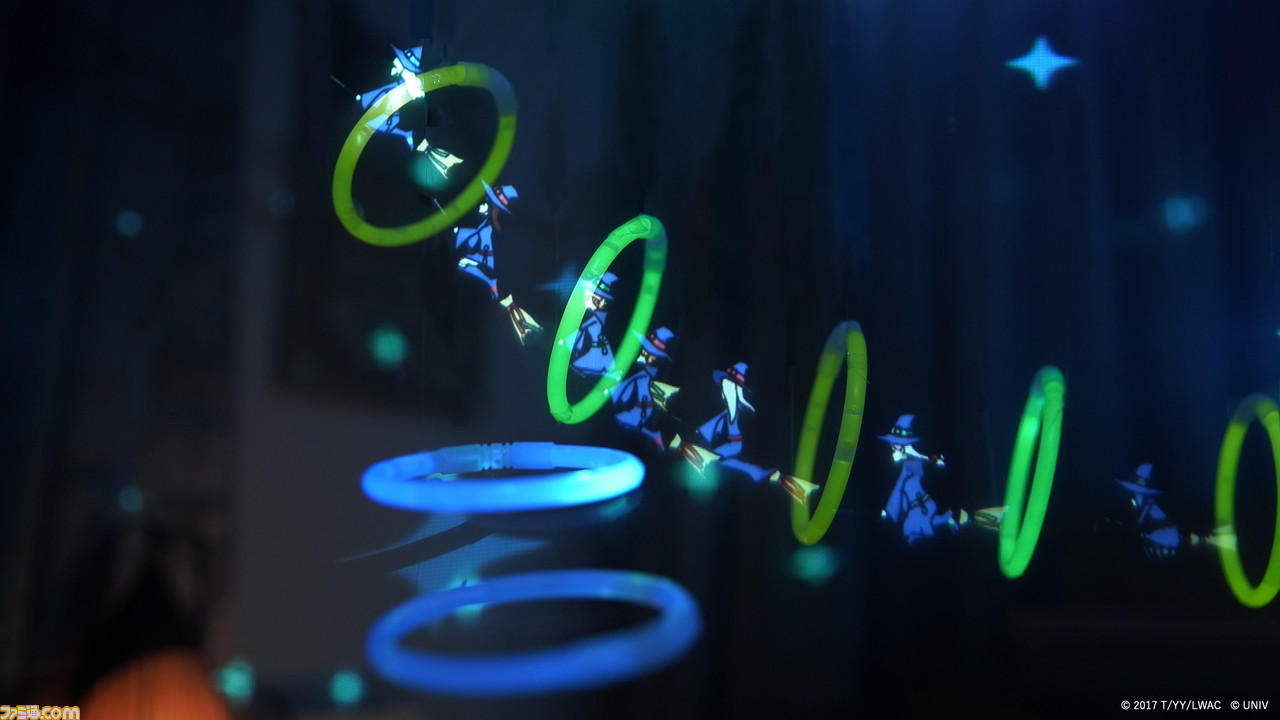

――なるほど。本作では、リングを通るのがゲームシステムに組み込まれていますが、これも酔い防止対策の一環でしょうか?

小路リングについては、直接は酔い対策には寄与していません。どちらかと言えば、スピードを体感してもらうための措置ですね。

春根ただ目的もなく飛んでいるだけだとプレイヤーはすぐに飽きてしまうので、リングを通るという目的にもなります。リングは気持ちよく、楽しく飛んでもらうための仕掛けでした。

ピクセル数の少なさは問題にならない? VRならではの可能性

――では、具体的に『LWAVR』はどのように制作が進行していったのかについてもお聞かせください。

小路我々としても版権作品を取り扱うのは初めての経験でしたので、手探りでの進行でした。資料やサンプルをベースにゲームを制作しつつ、TRIGGERさんや製作委員会の方との監修会を定期的に実施しながら、開発を進めました。

――ホウキに乗ってレースをするというコンセプトは、最初から決まっていたとのことですが、それをいかにゲームに落とし込むのかは、最初の段階からぶれなかったのですか?

小路そうですね。企画段階から、ホウキでのレースゲームでキャラクターとの会話があって、ストーリーがあって……というのは決まっていました。微調整はあったのですが、企画の土台が初期の段階からぶれるような変更はありませんでしたね。

山元『リトルウィッチアカデミア』自体に、アッコがホウキに乗れないという設定があったので、だったらゲーム版ならではの要素として、“ふたりでいっしょに飛ぶ”という要素は、最初の企画書の段階からありました。ただ、ふたりでどう乗るかということが決まっていなかったので、“ふたりをエネルギーで繋げばいいのではないか”と提案させていただきました。

小路ちなみに“ふたりでいっしょに飛ぶ”という設定にしたのは、ゲームの設定をアニメ『リトルウィッチアカデミア』のちょうど中間の13話の後にしたからですね。アッコがホウキに乗れないという。時間設定をそこにしてほしいというのは、TRIGGERさんからのご要望でもありました。アニメが終わったあとではないほうがいいという。

山元もともとアニメがとてもいい感じの余韻のあるところで終わっているので、僕らがそこから作るのは難しい……というのもありましたね。

小路あの完璧な最終回のあとを描いてもいいのか?という。“途中こんなことがありました”という挿話にするのが、作品を最大限に活かしつつ、ストーリーに影響を与えないという判断でした。

――そのほか、ゲーム化にあたってTRIGGERさんからはどのような要望があったのですか?

山元キャラクターのアニメーションや表現については、過度な萌えだったり、過度な露出をしないようになどですね。たとえば、アッコは少女のような手足の動きというよりは、少年のようにお芝居をするといったアプローチで進めていました。

春根キャラクターの優劣をつけないでほしいというご要望があり、ゲーム的にはそれがたいへんでした。“このキャラクターを使うと速くなる”みたいなことが使えないので。強いキャラクターがいると、そのキャラクターだけで遊んでしまうので、多くのキャラクターと遊べるようにしてほしいというご要望でした。

小路キャラクターの性格がしっかり者だったりのんびり屋だったりと、物語的な役割はあるのですが、レースをする上でのパラメータは同じにしてほしいということでしたので、そこはいただいたご要望をしっかりと反映させました。

――キャラクター性能に違いがないとなると、ゲーム的な落としどころはどこになったのでしょう?

春根最終的には、ボイスとモーションで楽しむゲームという形になりました。アイテム使用時の反応や順位など、さまざまなシチュエーションをボイスの変化で楽しんでもらえるようにしました。そのため、本作では、順位の上下や敵を攻撃したときなど、いろいろなシチュエーションに応じて、ボイスとモーションを作ったんです。

――より多くのキャラクターを使って楽しめるのは、版権作品のゲームとしては最高ですよね。

山元絆を高めて楽しむというゲームシステムにしたので、『リトルウィッチアカデミア』の作品性とマッチしていましたね。

春根システムにあったストーリーを山元監督に考えていただいたので、そこもすごくよかったですね。飛ばざるをえないようなシチュエーションがストーリーに組み込まれているという。

小路TRIGGERさんからご要望いただいたことに対しては適宜対応していますが、ありがたいことに制約はほとんどなかったです。こちらの条件や状況を酌んだ上で要望を出していただけたので、本当に助かりました。いちばん大きかったのは、デバイスの制限です。

キャラクターの表現はすごくフィードバックをいただいたのですが、そもそも本作ではそこまでボリゴン数を多くできませんでした。1キャラ5000ポリゴンくらいです。そうするとどうしても限界があるのですが、“その中でベストを!”というご要望を出してくださるんですね。条件の枠を超えたご要望はほとんど出てこなかったです。そのへんはすごくありがたかったです。

山元大変助かりました。ポリゴン数の問題に理解を示していただけたのは安心しました。そこが駄目なら、現実的にきびしかったので。決められたポリゴン数で、かわいさや色味で納得できる形で落ち着いていった感じです。

小路そういう意味では、監修というよりは、“いっしょに作ってくださる”というイメージが強いです。作品があって、それをVR化させるのではなくて、VRゲームという枠の中にちゃんと作品を入れる作業をいっしょにやってくださった。そのベストアンサーは、“原作者としてはこう思います”という形で、理想となる答えを提案してくださるんです。もちろん、VRで何ができるかに関しては、僕たちのほうがわかっているのですが、言ってみれば答えを出すための要素をいただけるといったところでしょうか。「ベストはこれだけど、これを目指してベストアンサーを探してください」という。限界は僕らがわかっているということを、理解してくださっているんですね。ゴール地点はこちらに委ねてくれたので、すごくありがたかったです。

――VRのポリゴン数は、コンソール向けと比較するとどうしても低くなってしまうかと思いますが、それでも求められるかわいさは表現できるのでしょうか?

春根そのあたりは技術的な話になるのですが、リアルに見せようと思えばポリゴン数が多いほうがいいのは間違いありません。ただ、アニメのキャラクターであれば、トゥーンシェーダーというアニメっぽい見た目にすることができるので、ポリゴン数が少なくても何とかなります。

あとは、モーションと表情のつけかた。このふたつがすごく重要です。そのへんに関しては山元監督にディレクションしていただきました。「この表情はアニメ的にどうですか?」とか、「この体重移動はどうですか?」といったことを逐一チェックしていただいて、時間をかけてガッツリと作り込んだんです。キャラクターをかわいく見せるという点で、そこはかなり大きかったですね。

――演出面で補完したということですね。

春根そのうえで、VRのノウハウとして僕らが持っているのは、キャラクターがユーザーのほうをちゃんと向いてくれるということです。人間って、しゃべっている人のほうを向きますよね。そういった機能も入れたりすれば、どんどん人間らしさが増えていく。まあ、スケジュールの都合で実装できていない部分ももちろんあるのですが……。

山元それは大きいですね。人間の心理として、人が自分を見てくれていると、肯定してくれている感じになりますよね。それを、VRを通して感じていただきたいですし、そこは本作のコンセプトとしてあります。本作では、キャラクターがコーチのような立ち位置になるのですが、せっかくゲームをしているので、「下手じゃない?」と言われるよりは、「いいね!」って言われたいですよね(笑)。

――褒められて伸びる人は多いかもしれません。

山元本作に対して、「褒められるのはうれしい」という感想もありましたね。まあ、アニメのキャラクターは作劇の都合上、なかなか褒めると言ったシチュエーションにできなかったと思うので(笑)。『LWAVR』をプレイしていると「俺はこんなに才能があるのか……!」みたいな気分になれるのですが、それはすごく大事で、VRは感情移入度がとても高いので、なおさら自分の体験として感じるんですね。自分がその成功体験を経て、ヒーローになるという話にしたかったんです。アッコもいますが、本作はプレイヤーが主人公なんですよね。

アニメとVRゲームで大きく違うのは、アニメはどこまで行っても三人称であるのに対して、VRという体験は一人称であることです。キャラクターが見てくれて、自分もいっしょに会話をしているという感覚が大事なんです。そして、キャラクターに褒められて、気持ちよく日常を過ごしてほしい……というのが、『LWAVR』ですね。

――つまり、少ないポリゴンでかわいく見せるのは、技術的にはそんなに難しくはなかったということですね?

春根そこは僕らの技術力だったからこそ実現できた!と言いたいです(笑)。どう作ると人間らしくなるのかということには、いままで作ってきたコンテンツでもけっこう取り組んでいて、そういったノウハウを『LWAVR』には注ぎ込んでいるので、ポリゴン数ではないというところですね。

山元ポリゴン表現って究極的には二択だと思うんですよね。めちゃくちゃ滑らかに見えるように作るか、想像の余地を残した大まかなポリゴンか……。いまって、ドット絵に対して哀愁を感じたりしますよね。「ドット絵ってかわいいな」という人も多いですし、想像の余地があったりもする。

アニメは仮現運動といって、目の錯覚を利用しています。一般的に3コマ打ちといって、1秒に8枚の絵でアニメーションをつけるのですが、止まった絵を連続して見せると、どこか動いたように見える。これが仮現運動ですね。これはフレームレートだけの話ではなくて、形にしても、ざっくりと書かれたものに対して、人間が想像して、滑らかに感じるんです。

――ああ、それはあるかもしれませんね。

山元ポリゴンでも同じことが言えて、“アッコがいる”と思えば、脳内で補完して滑らかになっていくんです。人間の脳がグラフィックボードになっているような。といった仮説を、僕はいま立てています。

――人間の脳がグラフィックボードというのはおもしろいですね。

山元あまり描きすぎないことがポイントだったりするのかなと。

春根その文脈で言うと、本作ではポリゴンクオリティー的に、背景とキャラクターが、大きく乖離していないんですよね。同じクオリティーで統一されている。そのため、その世界に入った感じになるんです。そこで統一されたひとつの世界が作られているわけです。

――VRは実際にプレイしていると、画質の粗さは気にならないですものね。脳が補完するというのは興味深い話です。ちなみに、通常のゲームとVRとではキャラクターモデル制作に違いはあるのでしょうか?

春根基本的な部分は同じです。VRの場合は三人称ではなく一人称であるということを、念頭に置く必要があります。FPSに似ていますが、そこからさらに派生したものと言えるかもしれません。VRの場合は、全方位に映像が広がっているので、視線誘導が難しかったりします。

山元そこはアニメとの大きな違いですね。アニメや映画はフレーミングでカット割りをすることで、視聴者に“これを見てください”と視線を向けてもらえる。映像における演出というのは、基本は視線誘導なのですが、VRというのは舞台を見ているような感覚に近いかもしれません。“このキャラクターを見てほしい”というときは、矢印などの記号で表現する形になる。アイコンが表示されることで、ストーリーが阻害されることもないないので。VRは現段階だと未来的な体験を求められているので、立体感のあるアイコンというのも視差があって楽しめるのかなとは判断しました。

春根よくVR内ARという言いかたをしますが、VRの中でARのUI表現をするのはかなり有効です。ARの制作会社でも、まずVRで作ってUIを確認することが多いそうです。最終的には統合すると思いますが、この手法は今後も使われていくでしょうね。

ただ、先ほど山元監督がおっしゃっていたように、演出で音と光を使って誘導するのはすごく重要で、VRでそれを使って誘導できたらいちばんいいとは言われています。ユーザーって自分で気づいたものにはものすごく愛着があるんですね。制作側に矢印などで教えられるよりも、自分で見つけたほうが「俺、気づいたんだ、すごい!」と思えますから。それを無意識に感じさせられるように、レベルデザインをすることも、今後は重要になるでしょうね。

小路VRの大きな可能性でもありますが、あまりにも自由に操作できてしまうので、そのへんはジレンマでもありますね。自由度を高くすればするほどユーザーの成功体験の質も上がりますが、気づかない人も増えてしまう。100%ではなくなってしまう。強制しない限りでは意図通りに動いてくれない人は必ず出てきてしまうので、その人たちをどうカバーするのか……というのは、バランスが大切になってきそうです。

山元こだわれば、こだわれるんですよ。ライティングもそうですし、オブジェクトの配置やシルエットなどで、無意識に観たい方向を見てもらいやすくすることは。全部緻密に作っていったら、100%に近い状態で視線誘導もいけるかと思いますが、16:9ではなく、360度描く必要があり、描画エリアが大きくたいへんなので、これからの課題です。ゲームプレイもそうですが、カットシーンの演出についてもVRに合わせた発明ができるといいなとは感じています。

――VRはこだわるとキリがないと言えそうですね。

春根今後の課題ということで言えば、今回はハードの制限でできませんでしたが、本当はもっと世界の“空気感”を表現する必要があって、細かい風の動きを感じられるような表現であったりとか、物理を感じる世界を作らないといけないかなと感じる瞬間はあります。

山元そういうのがないと感情移入を削ぐんですよね。

春根ユーザーさんも具体的に、“空気感とは何か”はわからないのですが、違和感を抱くんですよね。

山元感情移入が下がると致命的で、シンクロ率が下がって、感動が消えるんですよ。こちらが与えたい刺激が全部無効化されていくんです。そのため、そういう無駄なノイズがなるべくない状態で、体験していただくのが理想ではありますね。

小路VRは、プレイヤーとコンテンツの距離が、いままでにないくらい近いので、ちょっとの違和感ですべてが削がれてしまう。音もそうですが、見た目もそうだし、自分の動きもそうです。すべてがうまくいかないとダメなんです。そこは全部が合格点を取らないといけない。

春根減点方式なんですよね。加点方式ではなくて。“これをやったからすごい”ではなくて、失敗があれば減点されていくという。

小路誰も取ったことのない100点をひとつ取っても、ほかに不合格点があれば意味がなくなってしまうんですね。それがVRです。

山元プレイヤーの皆さんが何の違和感もなく楽しんでくださっているのであれば、めちゃくちゃうまくいっていると言えるでしょうね。

アニメとゲーム、ジャンルの垣根を超えた新しい座組みのVRゲーム

――山元監督はそもそも『LWAVR』の企画をどのように感じたのですか?

山元『LWAVR』以前からUNIVRSさんの作られていたVRゲームは体験させてもらっていて、「なんて楽しいことをしている人たちなんだ!」と思っていました(笑)。「いつかいっしょに仕事できたらいいですね」なんて話をしていたら、一年後にその機会が訪れましたね(笑)。

『LWAVR』の話をいただいたときは、おもしろそうだと思いましたし、「おそらく自分にできることがあるだろう」とも感じました。以前にVR作品を見た際に、アニメ制作者の視点から「こうしたらもっとよくなる」という考えもあったので、「やりましょう!」と即答でした。

小路最初にご提案をするときに、喫茶店で一時間くらいかけて説得しようと覚悟していたのですが、会話が一往復で終わってしまいました(笑)。

山元“自分の可能性は自分で決めない”と考えて生きています。人ができるといったら、きっとできるという。自分ができると思っている範囲だけだと可能性が狭まりますし、やれる範囲でしかやらなくなってしまいますからね。まさに『天元突破グレンラガン』のような……。

――あはは(笑)。

山元僕らの世代みんなそうだと思いますが、吉成監督の作られるアニメーション作品が好きだったから……というのもありますね。おもしろそうな企画だったので快諾しました。ワクワクしましたし。基本的に僕は、ワクワクするほうを選ぶという生きかたをしています。

――本作における監督としての役割はどのようなものだったのですか?

山元『LWAVR』では、オリジナルアニメの企画や脚本を書く際の基本的な考えかたを、ゲームにも当てはめました。VRは360度見渡すことができて、自由度も高い。だからこそ、制限を作っていかないとよく分からないものになりますよね。ですので、リングを潜るというゲーム性を軸に、障害物などを設置して難度を上げるというレベルデザインにすることを考えました。

リングという障害が生まれるとゲーム性ができる。これはストーリーを作るときもある程度共通していて、“主人公が敵を倒す”という大きなストーリーがあるとしたら、その目的に対しするハードル設定がひとつのキモになります。その難易度設定で、視聴者はハラハラしたり、ドキドキしたりする。VRは自由度が高いので、混乱しないように視線誘導しやすい形で……と考えました。アニメの演出においても視線誘導はとても大切なのですが、「ここに行けばいいんだな」ということをわかるようにしてあげないといけない。

僕自身がそうですが、きっと多くのプレイヤーさんはゲームの説明書を読まないことが多いと思います。というかゲームがDL方式になり、説明書自体に触れることが少なくなっていると思います。そのため、本作では視覚的に目的を読み取れるようなデザインにしています。パッと見て、「ここに行けばいい」ということがわかるようなデザインを目指しました。

――受け手が映像を見てどう捉えるかをしっかりとデザインするのは、アニメ監督らしい考えですね。

山元今回の作品はアニメーションを作るケースに近づけて、座組みも提案させていただきました。本作を作るにあたって、多くのアニメ畑のスタッフに参加してもらっています。色彩設定やイメージボードを描いていただいた加藤オズワルドさん、3Dライティングを担当する渡辺哲也さん、音響監督の長崎行男さんと、アニメとゲームのどちらもおもしろがって手掛けてくれる人にお願いしました。自主制作アニメ出身の方や、ゲーム制作に携わってきた方など、経験のある方が中心になっています。

――アニメ制作に関わりつつも、ゲームでも対応できる人にお願いしたということですね。

山元そうですね。アニメとゲームの大きな違いとして、アニメは“ウォーターフォール式”なんですよ。アニメは、脚本、絵コンテ、原画、動画、仕上げと進んでいくのですが、全部一直線に流れていって、戻ることがないんです。基本的に脚本で決まったことを絵コンテ以降のフローで変えることはそんなにはない。

――なるほど。

山元一方で、ゲームは“アジャイル式”なんですよ。プロトタイプが仕上がっても、「おもしろくない」となったら戻す。そのくり返しなんです。途中で内容を変更することも多々あるんですね。そこに、従来のアニメ作りに特化した方を連れてくると、ディスコミュニケーションが起きるなと思ったので、VRゲーム制作の手法に柔軟に対応できる方にお願いしました。

――なるほど……。ゲームの発売日が延期しがちなのは、そんな制作方法ゆえというのもあるのかもしれないですね。

山元どうでしょうね。アニメだと脚本家と監督、プロデューサーで全体の内容を固めますが、どのゲームもシステム自体実験をしつつストーリーを作りつつ……と、いろいろ同時並行で進んでいくので、“アジャイル式”にせざるを得ないんですよ。

春根『LWAVR』の場合は、“ホウキで空を飛ぶ”という行為自体が楽しく遊べるのか、VRで成り立つのかというところから始めているんですよ。それで、“パートナーと飛んで楽しいのか”、“取得したアイテムを使う余裕はあるのか”といった点がクリアーになったあとで、“キャラクターとのリアクションはどうなるのか?”というつぎの段階に進んで……という具合にいくつもの項目をテストしてからリリースまで至っています。

山元実験作業と並行しつつ、ほかの作業も進めているので、ゲーム制作の場合、どうしても作業が無駄になる可能性もあるんです。ゲームの開発現場ではそういうことが往々にしてあります。クリエイティビティに長けている方というのはもちろんですが、同時にゲームの開発スタイルにも合わせていただける方でないとダメだなというのは、最初から考えていました。

――それで、実際に、途中で発覚した問題点などはあったのですか?

春根当初から企画に盛り込まれていたリングを通るというシステムですが、それだけだと方向を見失うということが途中から判明したということはありましたね。そこから、“レイロード”という道を設置することにしました。「リングを作るだけではダメなんだ!」ということで、空を飛ぶゲームを作ることの難しさを実感しました。道がないということがどれだけたいへんなことかわかりましたね(笑)。あとは、マルチプレイの問題ですね。

――マルチプレイですか? フリーフライトでしょうか?

春根そうですね。当初は、マルチプレイでレースができないかと考えていました。ただ、通信環境の問題もあって実現は難しいという結論になりまして。そこで、秒数を競うのではなく、お互いにいくつかの風船を付けて、先に相手の風船を割ったほうが勝ちというバトル方式で一旦開発を進めてみたのですが.....それもうまくいかず変更になりました。

――途中で大きく変更されたと。理由はどういったものだったのでしょう?

春根風船を先に割ったほうが勝ちというゲーム性は楽しかったのですが、360度見渡す必要に加えて、相手も高速移動しているのでかなり見つけにくいんです。しかもそれをVRでとなると、難度がさらに跳ね上がってしまう。ですので、ゲーム性は一旦なしにして、シンプルに自由に飛んで楽しめるマルチ要素に着地しました。工数的な話をすると、2ヵ月分くらいの作業が無駄になりましたね。まあ、それは我々の知見として蓄積されたので、完全に無駄になったわけではないですが。

――色味の話がありましたが、色彩によってそこまで印象が大きく変わるのですか?

山元メチャクチャ変わります。女性のほうが色味の感覚が鋭いことが多いので、男性の多いエンジニアスタッフの現場だと色味のプライオリティが下がってしまう恐れがあります。ひとつ間違えると安っぽさにつながってしまいますし、ポリゴンって絵における線画だと思うのですが、線画にそんなにこだわれないとなったときに、色の力というのは絶大です。ぜんぜん変わります。

アニメの世界でも色彩設計や美術監督というセクションはあったのですが、いまは色彩演出という形で、カラースクリプトが作られることも増えてきました。先に色を設計しておいて、絵コンテにも何となく色をつける。ピクサーなどを始め、3DCGアニメではもともとやっていた手法なのですが、ざっくりとした配色だけでも、人が感じる印象が決まってしまうんです。

――アニメの色指定担当とはまた違うのですか?

山元違いますね。色指定さんは美術ボードと呼ばれる背景見本に合わせ、各シーンでのキャラクターや小物の色をノーマルの色から夕景色や夜色に調整される方々ですが、カラースクリプトは、物語に合わせて、トータルの色や光の演出をする役割ですね。キャラクターの色を決める人とは別に、背景も含めて、どういうライティングで、どういう光にするか……という作業がカラースクリプトとなります。

春根空気感ががらっと変わりますね。

小路『LWAVR』 の色味は、アニメ版よりも、少し鮮やかなんですね。それは、VR空間を飛ぶのにこのほうが気持ちがいいからとの理由でそうなりました。本作の目的は、原作に合わせるということではなくて、原作を使って爽快なVR体験を味わえるようにするということでした。その点で、原作の色合いを忠実に再現するのではなく、いっしょになってもっとも気持ちのよい色彩を探してくれたTRIGGERさんには感謝しかないですね。

山元そこで、加藤オズワルドさんにコンセプトアートを作成してもらって、色味や光の方向性をチーム全体で共有しました。

小路そのあとに、3Dライティングを担当してくださった渡辺さんに、CGでこの色味に近づけるにはどうすればいいのか、ということで色をつけてもらって……という感じです。ただ、今回はOculus Quest 2のタイトルだったため、デバイスで問題なく動作するための軽量化も必要でした。そこは渡辺さんの設定したものを理想系として、UNIVRSの方でデバイスでテストしながら限界までクオリティを近づけていく作業をしました。

――よい色味づけを行なうためにはセンスが必要なのでしょうか?

春根センスもありますが、知識も大切です。たとえば、コンセプトアートでは、太陽の光がどれくらい当たるかがすごく重要だったりするんですね。それを知識として把握しておかないといけない。一方で、影をつけるのはアンビエントクルージョンというエフェクトがありまして、そのエフェクトを掛けると端のほうに影がつきやすいのですが、その付けかたはセンスですね。現実世界での光の挙動を知らないと、この空間は作れないです。

小路その3D空間上の指針を示してくれたのが、渡辺さんで、本当にすごい方です。

山元渡辺さんは3Dアニメを黎明期から手掛けられていたので、「渡辺さんがいたら大丈夫かな」と。経験値が違いますね。

春根コンセプトアートというのはすごく大事で、10枚くらい先に作って、オフィスに貼っておくという開発スタジオも多いですね。「俺たちはこれを作っているんだ」ということを常に意識しながら開発する。

――たまにゲームメーカーさんも素材としてコンセプトアートを提供してくれるのですが、「単に絵を作ったんだな」くらいに思っていました(笑)。あれが指針だったんですね。

山元カラースクリプトもそうですが、指針としてヴィジョンになるので大切ですね。

春根人数が増えるほど、みんなそれぞれの思いが入って違うゲームを作ってしまうんです。

山元言葉ひとつとっても、人によって概念が違うんです。“雪”という言葉は、生まれ育った環境で捉えかたが変わりますよね。でも、絵で見せられると言葉の質感が詰まっているじゃないですか。指針を決めてしまえば、ある程度迷いなくいける。その分手間はかかりますが、結果として迷いがなくなり、自信を持って全員が進める大事な役割だと思います。

アニメ監督の手掛ける発明的なオープニングと脚本

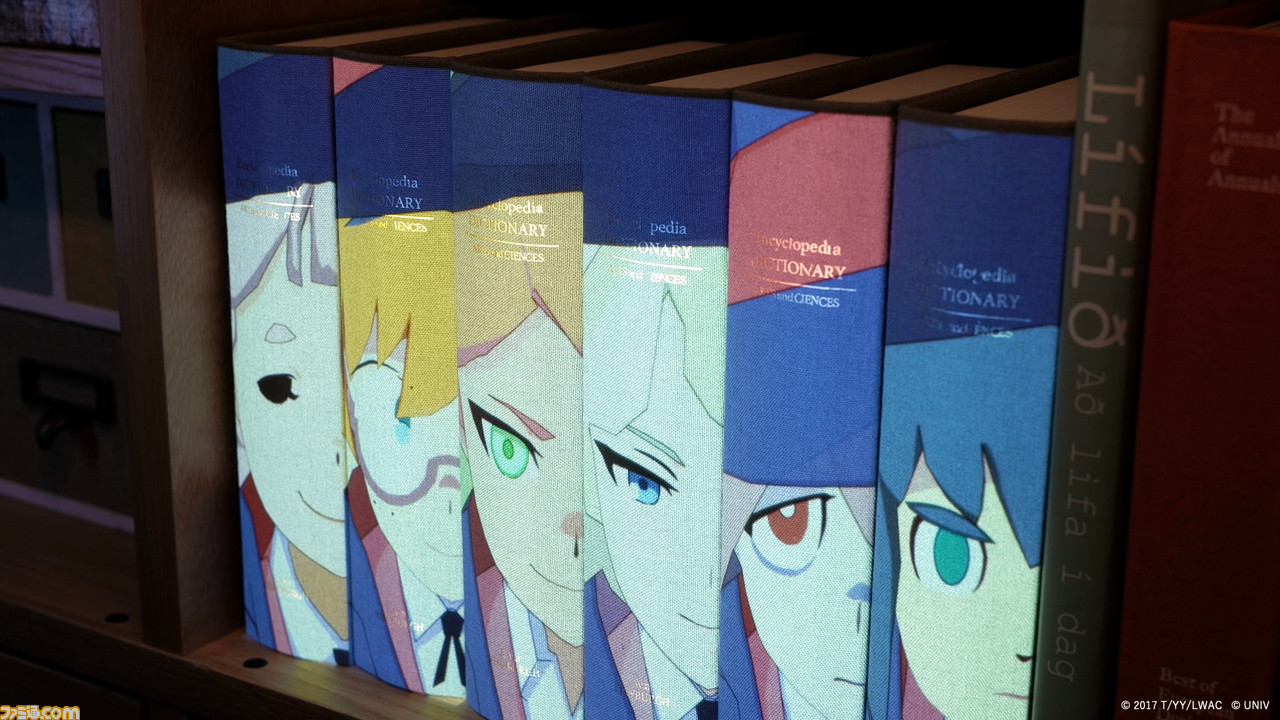

――オープニングの映像は、非常に珍しい手法で作成されたとお聞きしました。

山元オープニングムービーは変わった作りかたで作っていて、ゲームの中に入るというVRの特徴と合わせて、現実世界にキャラクターたちが飛び出てくる映像にしています。あえて実写でやるというのも、攻めましたね。キャラクターが投影されて風景と同化したりと、部屋を設計しながらギミックを練ってみました。オープニングは、合成ではなくて、実際に投影させているんですよ。ほぼ撮ったままの映像で、アナログAR映像です。

――オープニングムービーは合成ではなかったのですね。

山元フィルターを使って空中に投影したりして、部屋の設計からかなり練って作り込みました。物理的に映像を投影しています。実験的な試みだったので、ヒヤヒヤしながらやってみました。

――部屋も含めて、メイキングしたんですね。

山元部屋から僕のほうで作りました。キャラクターが通るコースを考えて美術セットを組んでもらって、絵コンテを描きながら、画面と空間を同時に設計しながら作っています。

――合成ではないというのは驚きです。この手法はゲーム制作中から考えていたのですか?

山元もともと、これに近い作品を作ったことがあるんです。いきものがかりさんのライブ映像とかも手掛けていたので、その知識や経験が投影された形です。オープニング冒頭でお客さんに魔法だと感じてもらいたい。そのために実写で投影されたアッコたちを撮ったら魔法に見えるかなと思って、『LWAVR』の世界観にマッチしているのではないかと判断しました。

――山元監督は、『LWAVR』のストーリーパートの脚本も手掛けているんですよね?

山元そうですね。キャラクターたちと会えるのがVRの楽しみでもあるので、キャラクターと出会ってレースをしつつも、しっかりとハラハラして、最後にはいっしょに飛んできたアッコやネビィなどの仲間たちとの絆が深まって、達成感を感じられるストーリーを用意しました。レースゲームでしっかりとストーリーがあるモノって少ないように思いますので、単なるレースゲームでは終わらせたくなかったんです。

ネビィというゲームオリジナルキャラクターも、よくいる説明キャラクターかと思いきや……みたいなストーリーの大枠を描いています。ゲームが終わった最後には、サブタイトルがじつは本作における大事な言葉だったと感じてもらえるのではないでしょうか。キャラクターを通してプレイヤー自身が成長していくことも含めて、VRの没入感をフルに活かせる作品になったのではないかと思っています。

開発現場から見たOculus Quest 2の感想は?

――『LWAVR』は、Oculus Quest 2のローンチタイトルということでも注目を集めていますね。

小路『LWAVR』は、もともと対応プラットフォームとして、Oculus Questも視野に入れていたのですが、Oculus Quest 2のことを聞いたのは、開発も後半に差し掛かってからでした。それまでOculus Questベースで作っていたので、あきらめていた要素もたくさんあったんですね。それが、格段に性能がアップしたOculus Quest 2が出ると聞いて、「大きくグレードアップできる!」とスタッフ間ではテンションが上がりました(笑)。

『LWAVR』は、最初は7月に配信する予定だったのですが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、リリースを後ろ倒しにしたところで、ちょうどOculus Quest 2のローンチに合わせられることになりました。

――それは、タイミングがよかったですね。Oculus Quest 2のどのあたりに魅力に感じますか?

小路Oculus QuestとQuest 2はスタンドアローンでケーブルレスで遊べるというメリットが大きいですね。とにかく自由度が高いです。コントローラーもすっと手になじむので、より没入感を高められますし。

春根Quest 2はグラフィックもOculus Questと比較して格段によくなりましたし、値段もリーズナブルになりました。いいことづくめですね。

――開発者目線で見て、Oculus Quest 2の登場で今後VRはさらに普及していくと思いますか?

小路確実に広がっていくと思います。これだけVRが話題になること自体珍しいですし。身近な話だと、これまでVRに一切触れてこなかった友人がOculus Quest 2を購入していました。いよいよ一般人も手を伸ばす段階に来たんだなと実感しています。

山元多くの人が、VR自体には興味を持っていたと思うんです。VRに関する理解があったので、映像畑のクリエイターさんも、『LWAVR』のプロジェクトには誘いやすかったです。VRそのものへの関心はあったはずなので、購入へのハードルが低くなったことで、多くの人が手を伸ばしやすくなったのではないでしょうか。

小路「ニュースで見たことがある」、「イベント会場で遊べるもの」という印象だったものが、実際に家電量販店の店頭で売られているというのも、インパクトが大きかったのではないかと思います。価格も大きいですよね。パソコンを買わないと遊べないというのは、少しハードルが高かったので。装着したらすぐに楽しめるので、“遊びたい”という目的にすぐに到達できるストレスのなさがすばらしいですね。

春根本作はライト層にも遊んでいただきたかったので、ちょうどよかったです。Oculus Quest 2の登場で、VRが一気にカジュアルになりましたよね。外観が白くなったのも、手を取りやすくなって、いいなと思いました。

――Oculus Quest 2の登場は、『LWAVR』にとっても追い風となったようですが、ゲーム自体に対する反響はいかがですか?

小路SNSの反響を見る限りでは、酔い防止をしないことやユーザー体験のフィードバック関しては、我々の期待通りでした。時期的な問題もあって、多くの方にテストプレイをしていただく機会を設けられなかったので、初動の反響を見て安心しました。「VRゲームで初めて酔わなかった」というコメントもあって、“VR酔い”というハードルは突破できるものなんだと実感できました。

春根“VRは酔う”という、VRの持っていた固定観念を覆せたなというのはうれしいです。当初PVを見た方からは、「これを遊んだら絶対に酔う」というコメントもあったのですが、「実際は酔わなかった」という意見を多くいただいています。

――Oculus Quest 2で、今後「こんなことができそうだな」と、クリエイティビティを刺激される部分などありましたら、お教えください。

春根ハンドジェスチャーを使ったゲームですね。まだコントローラーを完全になくすことはできませんが、今後手を使ったゲームを作れたらおもしろいのではないかと考えています。今後は、ジェスチャーを使ったゲームが増えていくのではないかなあ。脱出ゲームとかは、ぜんぜんいけると思いますね。

山元単純に、キャッチボールをする、みたいなのでもいいですよね。キャッチボールって、ずっと遊べますし。

春根ハンドジェスチャーのひとつ懸念点は、フィードバックの存在ですよね。コントローラーは振動があるので、“自分がしたこと”に対するリアクションがあるのですが、自分の手で操作をするとそれがなくなる。フィードバックがなくなるのをどうするのかはひとつの課題です。手袋の形をした“Oculusハンド”みたいな周辺機器が出てほしいです(笑)。

小路Oculus Quest 2は、ハンドトラッキング機能がハード側に実装されているのがすごいですよね。開発者が、ハンドジェスチャーを使ったゲーム開発ができる環境にあるというのがありがたいです。コントローラーを使わないゲームを企画として出せるようになったというのは、大きな動きかもしれません。

普及台数が増えれば、ゲームで実装できることも増えてきます。VRゲームはユーザー数がそこまで多くないことが、マルチプレイを実装する際の懸念としてあったのですが、Oculus Quest 2の普及により今後ユーザー総数が増えることが見込めることで、マルチプレイの企画を通しやすくなると思います。

山元VRもいずれは幅広い層に届くようになると思っています。あとは、我々が何を作っていくのかですね。まさに、新しいものを描くための筆が増えたような感覚です。今回できなかったことや、チャレンジしたいものもたくさんあるので、今後が楽しみです。

新しい業界ですので、自分のようなアニメ畑の人間が業界の垣根を超えてVRゲームを作ってもいいという良い前例になればと願っています。エンタメ二毛作になれば。VRはまだまだ未開拓な部分が多く、いろいろとやっていきたいです。

――最後に、ファンの方に向けてメッセージをお願いします。

小路『LWAVR』は、VR初心者の方や『リトルウイッチアカデミア』のアニメ本編を知らない人でも楽しめるようにということで開発しました。VRに触れてこなかった方には、実際に体験しないと伝わらない魅力がたくさんありますので、ぜひ遊んでいただきたいです。酔い防止を始め、初心者の方でも楽しめる仕掛けはいくつも用意していますので、怖がらずにぜひ遊んでみてください。

春根本作では、“VRで空を飛ぶ”という体験を、ほとんどの方が酔わずに楽しんでいただけるものを実現することができました。キャラクターといっしょに空を飛ぶ体験を、ぜひ楽しんでいただきたいです。やり込み要素もたくさんありますし、今後のアップデートも控えています。ぜひご期待ください。

山元本作の企画は新型コロナウイルス感染症の拡大以前から進んでいたものですが、日常で辛いことがあっても、何も縛られずに青空を飛んでスカッと癒されるような作品を目指していました。衣食住だけでなく、音楽や小説、映画、アニメ、ゲームなどのエンターテイメントってどんな苦難な時代も作られてきましたし、人にとって必要なんだと信じています。僕もアニメやゲームの言葉やキャラクターたちに助けられてきました。なので、『リトルウィッチアカデミア』に限らず、VRの世界を体験して、その感動で新しい希望や原動力、エンターテイメントの明日を見出してくれたらと願っています。

【ゲーム情報】

- タイトル:リトルウィッチアカデミアVR ほうき星に願いを

- ジャンル:レースゲーム

- 対応言語:日本語 / 英語 (ボイス含む)

- 価格:2990円(税込)

- 対応プラットフォーム:Oculus Quest / Oculus Quest 2

- ※2021年初頭にプレイステーション VR/Oculus Rift/SteamVRに対応予定