ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2020年10月15日、11月発売予定の次世代ゲーム機・プレイステーション5に関する新たな映像を公開した。

今回の映像では、いわゆるUI(ユーザーインターフェース)まわりの構造や、より手軽にフレンドなどほかのプレイヤーとの交流を図るための機能などUX(ユーザー体験)に関する情報が明かされ、PS5で実現する遊びの輪郭がさらに鮮明になったと言えるだろう。

そんな中、編集部ではPS5の商品企画・UIデザインを統括している、西野秀明氏にお話を聞く機会を得た。SIEは、PS5においてどんなUXを実現しようとしているのか? インタビューを通じて、そのコンセプトを紐解いていく。(聞き手:ファミ通グループ代表・林克彦)

PlayStation5のユーザー体験(UX)を初公開!

西野秀明(にしの ひであき)

ソニー・インタラクティブエンタテインメント シニアバイスプレジデント(プラットフォームプランニング&マネジメント統括責任者)(文中は西野)

よりコミュニケーションが取りやすい環境の構築

――まずはプレイステーション5のUIデザインのコンセプトを教えてください。

西野技術の進歩により、ゲームの世界観や遊びの幅が広がるにつれて、より深いゲーム体験が楽しめるようになりました。ですが、その深いところに到達しなければ、ゲームの魅力をなかなか伝えにくい、というクリエイターたちの悩みも生まれています。もっとユーザーに深く遊んでほしい、という声を多くいただき、システム自体にゲームに没入できるヒントやフックを用意しよう、というのが第一歩となるコンセプトです。

そのために、UIに“コントロールセンター”というものを用意しました。これを活用することで、システムメニューにも簡単にアクセスできますし、ゲームの情報も数多く提示され、ユーザーの皆さんのゲーム体験を向上させられると考えています。そのほかのUIについても、プレイステーション4で構築していたシステムはすべて見直し、より早く、より幅広い方々に情報を届けられるようになりました。

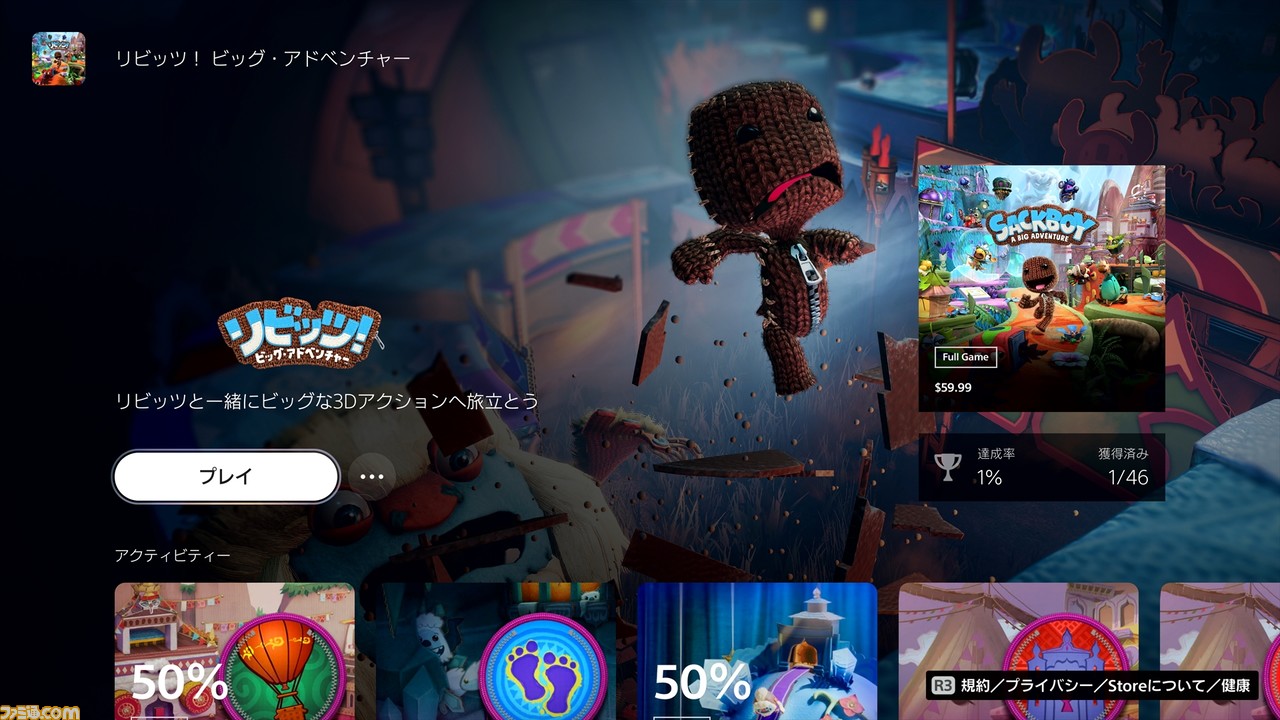

――なるほど。たしかに、映像の中では、『リビッツ ビッグ・アドベンチャー』のプレイ内容を例に、ゲームの道中で取り逃してしまったアイテムがあることを入手する過程が紹介されていました。これまでは、そういった攻略情報を見たいと思ったら、ネットを検索して情報を得ながらプレイする方が多かったですよね。しかし、その瞬間はゲームから離れてしまう時間ですから、没入感などがやや失われてしまうタイミングでもありました。ゲーム画面の中で、ゲームの進めかたに関する情報にアクセスできるのは、とても素晴らしい要素だと思います。

西野個人的にもゲームを遊んでいて「これどうやって進むんだろう?」と思う瞬間は、少なくありません。作品によっては、ゲーム内にヘルプや誘導の仕組みがあって、それに頼ることでクリアーできる場合もありますよね。ただ、それに気づかなかったり、または隠し要素があったりする場合もあるでしょう。

そこをサポートするために、PS5には“ゲームヘルプ”を用意しました。もし詰まってしまったときに、コントロールセンターを開き、その箇所の攻略映像を見ながらゲームができたら、とても楽ですよね。「ネットで調べられるから必要ないよ」と社内でも言われていた要素ですが、ゲーム画面を見ながらも、林さんのおっしゃる通り、スマホで攻略情報を探して、というのは没入感が失われてしまいます。ゲームヘルプは、よりストレスを感じさせないように、検討を重ねていったシステムになっています。

――ちなみに、ヒントの提示などは、ゲームの開発側が用意するものなのでしょうか?

西野そうですね。ゲーム開発者の皆さんが、どこを楽しんでもらいたいのか、ということを用意できる要素でもあります。我々としては「こういった形でアクティビティを用意するといいでしょう」とサポートをさせていただきながらも、基本的には開発側に委ねたいと思っています。

――どこまでユーザーをサポートするのか、という裁量も開発サイドに任せるというわけですね。

西野我々は多くの機能を備えた舞台を用意しましたが、その舞台をどのように活かすのかは、開発者の皆さんの自由です。そこに我々としては、ユーザーに楽しんでもらうために「こうしたらいいのではないか」というような提案をしながら、開発側の皆さんと相談しながら使いやすいものを用意していきたいです。

――映像の中では、アクティビティの要素のひとつとして、ステージをクリアーするのに10分くらい掛かるだろう、というようなプレイ時間の例も提示されていました。これは、ユーザーごとのプレイ履歴などを参照した予測プレイ時間で、ユーザーごとに提示される時間は異なるということなのでしょうか。

西野その通りです。同じアクティビティであっても、人によっては20分と提示され、10分と提示されることもあるかもしれません。プレイヤーがどう進んできたのかを内部でシミュレーションして予測プレイ時間を算出する仕組みになっています。

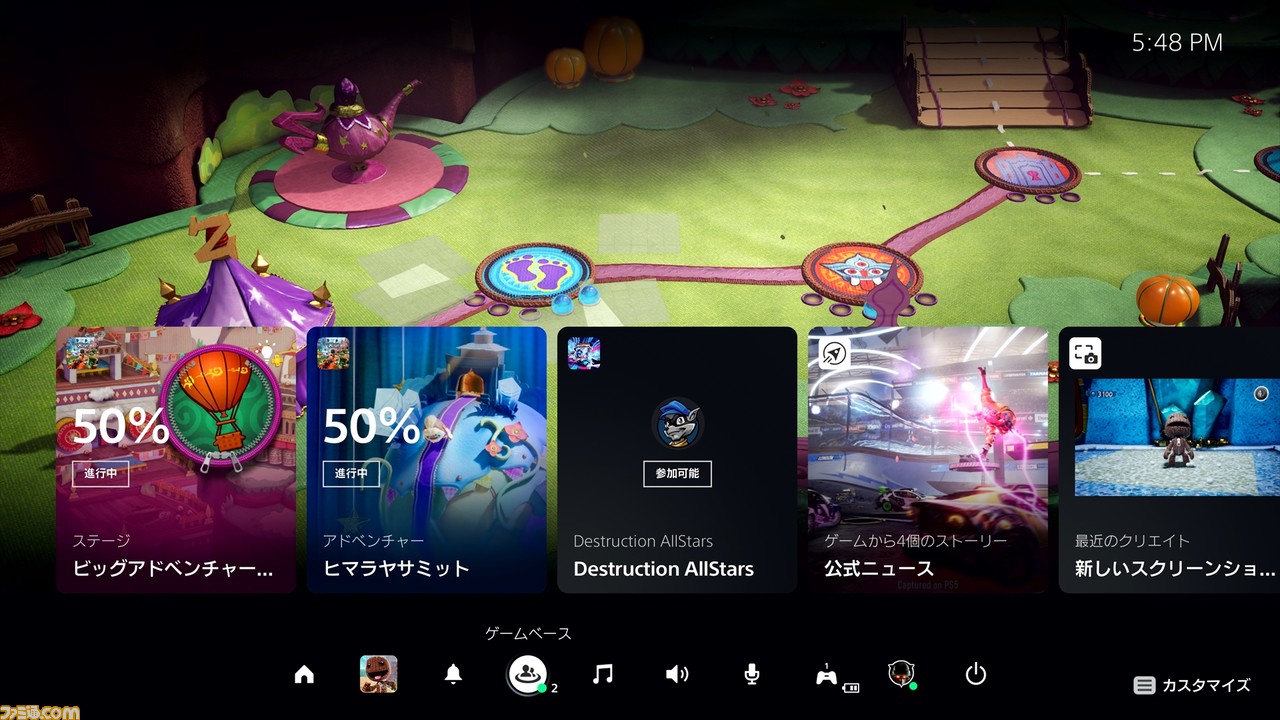

――それはおもしろいですね……! 映像の中では、ユーザーどうしのコミュニケーション機能が、より手軽に幅広く使えるようになっている印象でした。どのような部分を重点に置いて設計されたのでしょうか?

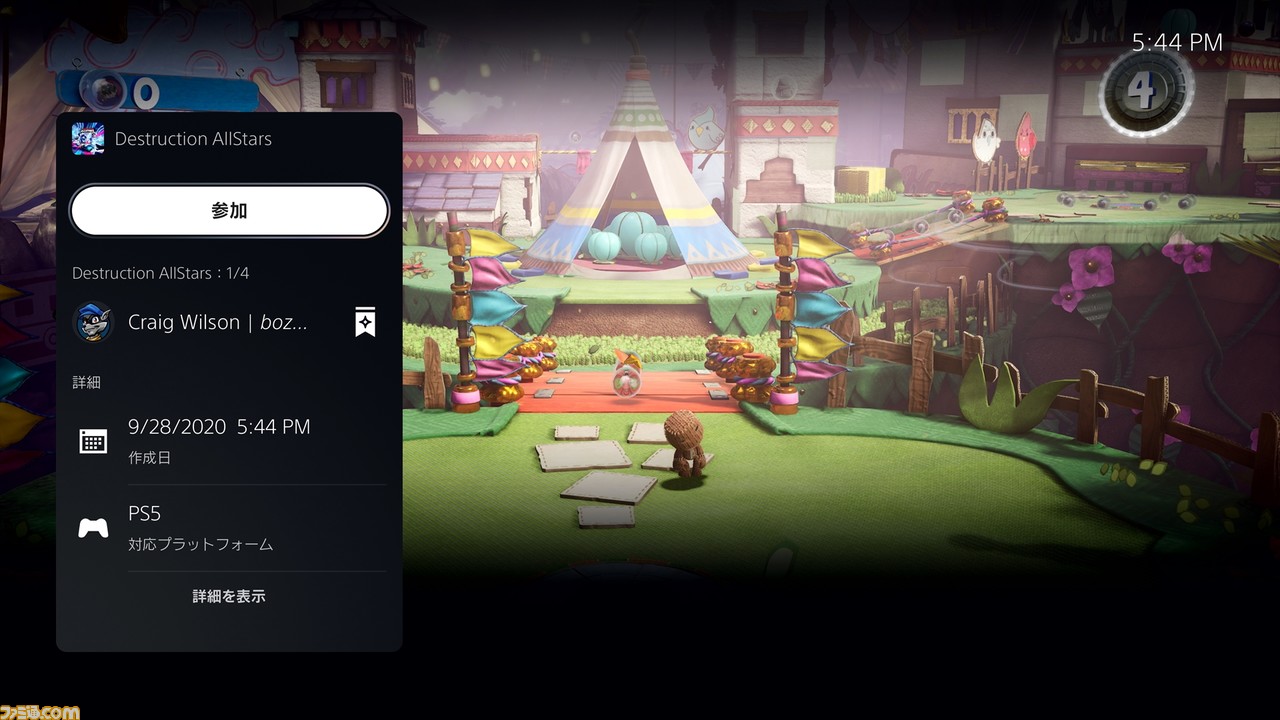

西野コミュニティの考えかたというのは、いくつかあると思います。たとえばランダムマッチングでゲームを遊ぶ人、または現実でも知り合いの人たちと集まって遊ぶ人たちもいるでしょう。その中で重要視したのが、我々の中では“インナーサークル”と呼称している、比較的いっしょにゲームを遊ぶ機会が多い人たちです。たとえば『Destiny』を遊ぶグループや、『FIFA』シリーズを遊ぶグループなど、ゲームタイトルによってグループが変わることもあるでしょう。ほかのゲームを遊んでいたときに、そのグループからゲームに誘われたら、そこにすぐジャンプインできるのが特徴なのです。ですので、広く誰とでもつながる、というよりは、よくいっしょに遊ぶ仲間内のコミュニティを重視しているわけです。

――ゲームを遊んでいるとき、ほかのゲームに誘われてジョインする映像では、本当にすぐにゲームが起動して、即座にマルチプレイを開始していました。これは元のゲームはスリープ的な状態になっているのでしょうか?

西野ユーザーの体験としては、そういった感じです。実際のシステムとしてはそうではないのですが、体験としては別ゲーム間の出入りは非常に軽快です。

――映像ではゲームをしながら簡単にボイスチャットができることも説明されていましたし、仲間たちに映像をシェアできることも紹介されていました。たとえばグループ内で、プレイヤーひとりの映像を見ながらみんなで会話する、というようなことも可能ですか?

西野はい、シェアスクリーン機能を使って可能です。今回は、1対多で映像をシェアできます。身内向けのストリーム配信、といったところでしょうか。私の息子も、ゲームをしながらボイスチャットで雑談したりしていて、もはやゲームしながらボイスチャットをするというのはすっかり定着した文化だと思います。それをすべて、PS5の中で完結できるように設計しました。

――友だちの家に集まってお菓子でも食べながらゲームを遊ぶような感覚が、オンラインでも味わえるわけですね。

西野そうなんです。横に誰かがいる感覚でゲームを遊べるというのが、実現できたと思います。もちろんこれまでも体験できたことではあるのですが、そうは言ってもあまりやらなかったことだと思うのです。ただ、新型コロナウィルス感染症の影響により、外出自粛が世界的に叫ばれる中で、その壁が低くなったように感じていて。もちろん、新型コロナがいち早く終息することを願っていますが、PS5の機能を通じて身近な人たちのゲームプレイが楽しめるようになると思います。

――それらの機能も含めて、自分のゲーム画面にほかのプレイヤーのゲーム画面を映し出す要素など、驚きの機能が満載でした。こうした要素はハードの性能が高くないとなかなか実現できなかった要素ですよね。

西野プレイステーション4から7年が経過していますし、やはりスペック面は正統進化を果たしていると言えると思います。ハードの性能強化のおかげで実現できた要素も少なくありません。

――なるほど。今回の映像では、レストモードからPS5を起動すると、前回『リビッツ! ビッグ・アドベンチャー』を遊んでいた続きから再開し、コントロールセンターが表示される様子が紹介されていました。こうした仕組みには、ユーザーがスピーディーにゲームの続きを楽しんだり、利用可能なアクティビティを提示してゲーム体験を向上させたりする意図があるのでしょうか。

西野そうですね。それと、我々の理解では、プレイヤーというのは基本的に、一定期間のあいだにひとつのタイトルを集中して遊ぶことが多いということがわかっています。ハードを起動するたびにAのタイトル、Bのタイトルをスイッチして遊ぶというプレイスタイルの方は、あまり多くなくて。ですから、いちいちメニュー画面を経由せずにゲームに戻れたほうがいいだろうと考えて設計しました。

――ホーム画面はプレイステーション4のUIにも似ていますが、踏襲したものなのでしょうか?

西野プレイステーション4のUIは、シンプルで使いやすいと好評をいただいております。いいところは削ることなく、すぐになじんでいただけると思います。それに加えてPS5では、ネットワークとより密につながり、ゲームに寄り添った情報が多数表示されるようになっています。たとえば、ダウンロードコンテンツが探しやすくなったり、ゲームごとの追加情報などが見やすくなっています。

――プレイステーション4ではカスタムテーマなど、ホーム画面のカスタマイズ要素などもありましたが、PS5にはありますか。

西野それについては、将来的に導入を考えている機能になります。PS5のローンチ時は、まずひとつのUIに触れていただき、慣れてもらうことを優先しています。

――ちなみに、ユーザーが自分でテーマを作ったりすることはできますか?

西野それは考えていなかったですね。ですが、おもしろい要素だと思います。将来的にできるか検討してみたいです。

――ゲームサポートもそうですし、そこにアクセスしやすくなるぶん、開発側は用意するものが多くなり、負担が大きくなりそうな予感がしますね。

西野もちろん大きくなるとは思いますが、昨今は運営型のゲームも増えています。ただ、システム的にプレイ映像やどれくらいの人が遊んでいるのかなど、自動的に作り出せる部分と、制作側が自身で編集して送りだせるものというのは、うまくバランスが取れる要素ではあると思います。もちろん、プレイステーション4と同じようにアップデートも重ねていきます。PS5は、生きているプラットフォームとして、皆さんと共に育てていきたいと考えています。

――全体を見て、非常に強くユーザーに寄り添ったUI、システムになっていると感じました。最後に西野さんから、これからプレイステーション5に触れるプレイヤーたちに、メッセージをお願いします。

西野ゲームをプレイする体験というのは、貴重な思い出です。たとえばついつい遊びすぎてしまって、徹夜してしまったりですとか、何かが犠牲になる瞬間もあるのですが、それはそれで思い出だと思うんです。その体験というのは、人生の中でも貴重な時間だと言えるでしょう。ただ、その貴重な時間の中で、ローディングという名の待ち時間があるのは残念な要素です。

テクノロジーの進化により、その時間はほぼなくなりました。ローディングが早いというのは、ただ早くしたかったわけではありません。時間自体を、もっとゲームを遊ぶことに使ってほしかったからなのです。よりプレイヤーを待たせないよう、遊び切れないほどにどんどんコンテンツを発信していきますので、ぜひ遊びまくってください。

――本日はありがとうございました。

[2020年10月16日2時10分修正]

※記事内容に一部誤解を招く表現があったため、該当箇所を修正しました。