クリエイターと協力して、日本のインディーゲームを世界へ!

2020年3月5日にNintendo Switch用ソフト『パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀』を配信する株式会社イレギュラー・コーポレーション。同社は、イギリスでインディーゲームを中心としたゲームパブリッシング事業を展開するThe Irregular Corporationの日本法人で、そのパブリッシング第一弾タイトルが『パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀』となる。また、日本法人の代表には、カプコンなど大手メーカーで活躍してきた経歴を持つアンドリュー・サマンスキー氏が就任。彼の持つ“日本産ゲームへの愛”と異色の経歴は、インディーゲームのクリエイターにとって、非常に参考になるはずだ。

日本のインディーゲームの市場拡大と本格的な世界進出を目指すイレギュラー・コーポレーションの戦略について、アンドリュー氏に意気込みを聞いた。インディーゲーム関係者必見!

アンドリュー・サマンスキー

株式会社イレギュラー・コーポレーション 代表取締役

アメリカ出身の39歳。上智大学卒業後、テクモ、カプコン、DeNAなどに在籍した経歴を持つ。いまでは、日本に住んだ年数のほうが長くなり、もちろん日本語はペラペラ。

日本のゲームが好きすぎて単身来日した米国青年のゲーム業界人半生記

――アンドリューさんはアメリカから単身日本へやってきて、もう20年近く日本のゲーム業界に携わっているんですよね。

アンドリュー僕は1980年生まれのいわゆるファミコン世代で、小さいころから日本のゲームが好きでした。『スーパーマリオブラザーズ』や『ゼルダの伝説』は子どもの時の思い出の一部で、ゲーム業界の成長とともに自分の成長があったと感じていました。ゲームが優れたエンターテインメント媒体であることを自覚したのは、中学から高校の時に遊んだスーパーファミコンから。『ファイナルファンタジーIV』とか『ファイナルファンタジーVI』は、グラフィックはドット絵でしたが、ストーリーが小説や映画並みに深いことに感動しました(※1)。

※1『ファイナルファンタジーV』は、当時アメリカでは未発売だったとのこと。

物心がついたころに、ファミコンやその名作タイトルはどうやら日本で作られたものだということがわかると、日本語を勉強し始めて、そして高校生あたりから「じゃあもう日本に行くしかないでしょう」と思って、日本の4年制大学に進学しました。リクルートスーツを着て、ふつうに就職活動もやっていましたよ(笑)。

――すごい行動力です。

アンドリュー僕の中で因果関係ははっきりしているんです。僕はゲームが好きで、とくに日本のゲームが好き。ゲームを作りたいけど、どうせ作るなら日本で作って日本のゲーム業界に恩返ししたい。そして、日本のゲーム会社に入るには日本の大学を出ていたほうがいいんじゃないか……っていうことなんです。

――ゲームに人生を捧げている!

アンドリューそうですね。いいのか悪いのかはわかりませんが、それがあるからいまの自分があると思っています。

――過去のインタビュー記事を拝見すると、コーエーと合併する前のテクモでゲーム業界入りして、その後マイクロソフト、カプコンでキャリアを積まれたとのことですが。

アンドリューテクモに入社したのは『NINJA GAIDEN』を開発していた時で、当時の“Team NINJA“リーダーの板垣さん(※現ヴァルハラゲームスタジオ最高顧問・板垣伴信氏)にはゲーム作りのイロハを教えていただいて、本当にお世話になったので、いまでも僕のゲーム開発の“師匠”だと思っています。

――当時の日本のゲームに対する率直な感想は?

アンドリューいち個人の視点ではありますが、ある意味全盛期でした。ゲームのクオリティーだけではなく、業界の盛り上がりという意味で日本のゲーム業界の頂点だったと思います。当時の現行機だったプレイステーション2は、現在でも単体モデルでもっとも世界で普及したハードですし、単純にクリエイターが作りたいものを作ってもまだ勝負できる時代でした。

その一方でXboxという設計思想が異なるアメリカ製のハードが出ました。これによってゲームの開発環境がPCとほぼ同じになったことで、コンシューマに参入してくる海外企業が増えていき現在に至る……という、ちょうど転換期でもありました。

――私事ですが、当時は国内のXbox専門誌でライターをやっていたこともあり、国内メーカーのゲームが急激にグローバル化していく過程は、肌感覚として確かにありました。

アンドリュー僕は当初『NINJA GAIDEN』のセリフやメッセージの英語化を任されました。ほかに英語ができるスタッフがチームにいなかったので、自分がたまたまできた英語が、激動の時代の中、何年もかけてゲームを開発していたチームにとって必要だったんです。そうやって英語版の制作をやりつつ、同時にゲームそのものの開発手法を勉強させていただいて、そして『NINJA GAIDEN BLACK』でついにプランナーデビューしました。

当時我々が開発していた『NINJA GAIDEN』や『デッド オア アライブ』シリーズは、日本製ゲームとしてマイクロソフトさんの国内外におけるXbox戦略の中心的存在でした。僕は当時の開発予算構成は知りませんが、マイクロソフトさんからの支援やサポートを受けて、AAAタイトル級の開発規模だったことは意識していました。

――順調な滑り出しだったんですね。

アンドリュー『NINJA GAIDEN』というタイトル名は、じつは『忍者龍剣伝』の海外タイトル名と同じで、ファミコン版(※1988年発売。海外版は1989年)はアクションゲームなのにストーリー面の演出がしっかりしているところが好きでした。そもそもテクモに応募したのは『忍者龍剣伝』が好きだったからなんです。入社したらちょうどその新作を作っているというから、それは神様が与えてくれためぐり合わせに違いないと思うじゃないですか、22歳の若造だったら(笑)。最初は英語で貢献するしか能がなかった僕が、“気合い”で本格的なゲーム開発に潜り込むことができました。

――テクモ退社後は、日本マイクロソフトを経てカプコンに入社されたのですね。

アンドリュー5年近く勤めていたテクモを退社して、その後はマイクロソフトの外部プロデューサーとして、契約ベースで1年半ほどお手伝いさせていただいていたのですが、リーマンショックもあってその案件がなくなりました。一度アメリカに帰ったほうがいいかと思っていたときに稲船さん(現comcept代表取締役・稲船敬二氏)に声をかけていただいて、カプコンに入社してすぐに『ロスト プラネット 3』の制作に携わりました。

――いきなりビッグタイトルに。

アンドリュー僕のキャリアは業界の波に不思議と一致しているところがあるのですが、『ロスト プラネット 3』は、開発をロサンゼルスのスタジオに委託してそれを前2作に携わった日本のスタッフが監修するという日米の共同プロジェクトでした。Team NINJA在籍時代の最後のほうでは、海外がメインターゲットのタイトルを作る立場だったので、海外の趣向に合わせたディレクションの一部を手がけたりしましたし、そのころからマイクロソフトさんと密にやりとりしたことでマイクロソフト流の進行管理、プロジェクトマネジメントなどの強さに刺激を受けたこともあって、プロデュース業務に興味がいくようになりました。そういった経験から『ロスト プラネット 3』では、メインプロデューサーとして日本のカプコンにおけるタイトル責任者となりました。

――プロジェクトは思ったようにハンドリングできたのでしょうか?

アンドリューまあこれがたいへんでした(笑)。ロスのスタジオだけあって、シナリオとかカットシーンの演出は抜群にいいのですが、アクションゲームの手触りとしてはちょっと大味というか、日本のスタッフが直接作っていたらもっと突き詰められたかなと思う内容でした。日米間での小さなズレが積み重なって、もういけるところまでやるしかない……という判断を迫られたけど、非常にいい経験になりました。

――大規模ゲームのプロデューサーとしての経験を着実に積み上げてきたようですが、『ロスト プラネット 3』リリース時(2013年8月)には、すでに稲船さんはカプコンを退社されていましたよね。(※2)

※2 稲船氏は2010年11月にカプコンを退社し、2010年12月にcomceptを設立。

アンドリューはい。稲船さんはすごく尊敬していて、入社時から直属の部下として面倒を見てくださったので、独立されるときは複雑な気持ちでしたが、当時は開発中のタイトルも控えていましたし、まだまだカプコンでやりたいことがたくさんありました。

――稲船さんは当時『Mighty No.9』のKickstarterでのクラウドファンディングで大成功を収めて、インディーゲーム界の“時の人”になっていました。その姿を見てどう思っていましたか?

アンドリュー非常に鋭いご質問です。これは僕の私見ですが、当時の大手メーカースタッフは「大手に留まったままでも好きなものを作れるんじゃないの?」という見かたが多かったように思います。決してインディーを見下していたわけではないのですが、何十人何百人規模でゲームを作っていると、どうしても「自分たちで何でもできるんじゃないか?」という、ある意味の思い上がりを持ってしまう傾向があったのかもしれません。もう一度くり返しますが、これは僕の見解ですよ(笑)。海外でインディーゲームが台頭してきたのは2008年くらいからで、最初に印象的なヒットになったのは『Braid』だと思います。大手が作ったゲームではなくてもコンシューマでふつうに遊べて、表現はAAAには及ばないけどこれはこれでおもしろいじゃないかという、ある種インディーゲームの文法を作った作品だと個人的には思っています。実際、作者は億万長者になりましたからね。当時はインディーゲームが少しずつ市民権を得てきたなと感じる一方で、まだ各ハードのオンラインストアにおいては試験的な扱いだったこともあり、当時の自分からしてみれば、「大手で作れない人がやればいいじゃん」と考えていました。いまの考えかたは180度違いますけどね(笑)。少なくとも2010年あたりの時点ではそんな気持ちがありました。

――当時大手メーカーの第一線で働いていた方にしてみれば、それが偽らざる見解だと思います。

アンドリュー逆に、そういうことを“社内インディーズ”としてやればいいじゃないかと思って作ったのが『ストライダー飛竜』(2014年/プレイステーション4、Xbox One、Windows PCほか)です。

あくまでもカプコン社内開発としてはリーズナブルな規模……という意味ですが、昔のIP(知的財産)の有効活用を社内の新しい取り組みとしてできるのではという提案を込めての企画でした。アーケード版の『ストライダー飛竜』(1989年)はアメリカでも人気があるし、何より私は忍者が好きなので、『ストライダー飛龍2』のあと、15年間も続編がないのはかわいそうだと思っていました。これも海外スタジオとの合作ですけど『ロスト プラネット 3』での反省点を生かせたことで、僕の中ではうまくいったプロジェクトだと自負しています。そして『ストライダー飛竜』を作り終えてから、約5年間在籍していたカプコンを退職して、そのつぎはDeNAでモバイルゲームを企画・プロデュースすることになりました。

――ということはスマホアプリですね。

アンドリューDeNAへの入社の目的が、国内市場主流のモバイルゲームについて学ぶことと、自分らしいチャレンジングなゲームがモバイルでも作れるか挑戦することでした。結果として、2タイトルを制作しましたが、モバイルゲームとしては攻めた内容で、よく好きなゲームを作らせていただけたなと感謝しています。DeNAには5年弱在籍して、入社時の目的は果たせたと思い独立することにしました。

イレギュラー・コーポレーションは、日本のデベロッパーの特性を生かす形でグローバルに展開

――これまでの経歴を振り返る限り、アンドリューさんがこのタイミングで“国内インディーゲームのパブリッシング”を本格始動することは、ゲーム業界の“いま”を象徴する側面もあるのかなと思います。そのあたりを含めて、イレギュラー・コーポレーションがどのような会社なのか、詳しくお聞かせください。

アンドリューわかりました! イギリスのThe Irregular Corporationは、Mediatonic(メディアトニック)というゲームの受託開発事業を中核とするイギリスの企業グループのひとつで、インディーゲームのパブリッシング事業を手掛ける会社です。僕が代表を務めているのは、その日本法人である“株式会社イレギュラー・コーポレーション”です。もともとはDeNA時代に制作したシミュレーションゲーム(※3)の開発をメディアトニックに依頼したことがきっかけで現在に繋がっています。

※3 2016年にリリースされたiOS/Android用『Bounty stars』。国内は未配信。

――アンドリューさんはスカウトされた……ということでしょうか。

アンドリュービジョンが一致したので提携した、と言ったほうがより正確かもしれません。僕は独立した時点で「ゲームに“大きさ”は関係ない」という結論に至っていました。大きな会社でも小さなゲームは作れるし、小さなチームでも精神的に大きいアイデアのゲームが作れることを実践してきたからです。それとともに、いろいろなハード、いろいろなジャンル、いろいろなチーム規模によるゲームを作ってきたことで、僕自身の中で“やり切った感”がありました。これからの自分の人生の役割は何かを考えた結果、ひとつのゲーム会社ではなく日本のゲーム業界全体を盛り上げる活動をしようとの思いにいたりました。

――来日当初の目的としてあった“日本のゲーム業界に恩返し”することの、より核心に迫る活動にシフトするタイミングだったと。

アンドリューすばらしいゲームの歴史があり、ゲーム文化も蓄積されてきた日本の優秀なゲームクリエイターが、本当に作りたいものをどうやって実現し、届けていけばいいかという仕事をしたくなったんです。イギリス本国のパブリッシング事業は、僕がDeNAを退社した2019年3月時点では実働時間が1年ちょっとくらいでしたが、その活動を日本で展開することで、もっとハードルを下げたゲーム作りのチャンスの土壌を用意することができると思いました。こういった活動はいくらやりたいと思っても現実問題として資金力がないとできませんからね。

――具体的にはどういった活動をされるのでしょうか?

アンドリュー音楽にしろ映画にしろ、海外のインディーは自発的に出てきたという背景があります。会社の意向に依存する部分が大きいゲーム業界でも、海外では所属クリエイターが後先を深く考えずに抜けて、自分が思い描いたゲームを作って売っていく、その成功例が人を巻き込んで雪だるま方式になって“インディー”という健全な市場を確立していった経緯があります。これからもインディーが魅力的な市場であり続けるため、イレギュラー・コーポレーションでは、いいアイデアを持った開発者に資金面の支援はさまざまな形がありますが、たとえば、生活面での心配がないように「あなたの2年間の時間を買い取ります。その時間でいいゲームを作ってくださいね」ということもあります。イギリスでは、そのような支援を個人や小規模チーム、法人に対してここ2年ほど行ってきました。

――単にパブリッシュする以上に踏み込んだ関わりかたをされているわけですね。その方法でうまく回っているのでしょうか?

アンドリューまだ発売されたタイトルが少ないのですが、『PC Building Simulator』が成功例として挙げられます。名前の通り自作PCを組むシミュレーターで、最初内容を聞いた時は「何それ?」と思ったんですが(笑)、これがすごく売れているんです。このタイトルは開発していたもののゲームを最後まで仕上げる自信がないという大学生に、スタッフを集めるなどの支援をしてインディーゲームとして完成させました。2019年1月にPC(Steam)版、同8月にコンソール版がリリースされたのですが、すでにかけた費用の何倍ものセールスを上げていて、アイデアから原型を作ったその当時大学生にもかなりの利益分配があります。

では日本でもイギリスと同じように展開できるかというと、そこは独自のアプローチが必要になってきます。この人はいいものを作れそうだという人に独立をすすめても「いや、そう言われても家族がいるし、食っていかなきゃいけないし……」という反応が多いのは、国民性の問題もあるかもしれません。ですが、そういう方も安心して飛び込める環境作りがより大事になってきます。これは持論ですけど、海外のインディーはいいアイデアの原石さえあればいいのですが、日本国内ではまずは“人間”だと思っています。

――人間?

アンドリューもちろん、いいアイデアも必要ですが、日本にはゲームを仕上げる高いスキルを持ったクリエイターがたくさんいらっしゃるので、草の根の次元からゲームの大小にかかわらず、そういう方々を集めて支援していくことが大事だと思います。

――それは、すでに具体的に支援したい人物が見えているからこその見解なのでしょうか?

アンドリューもちろん何人かは見えていますが、だからといって知り合いを無闇に引き抜きたいわけではありません。企業に在籍している業界人は、本業とは別に趣味でゲームを企画しているケースがありますが、僕からしてみれば「趣味で終わらせてどうするんだ」と。それがいいゲームなら、題材が何であろうが売り込んでビジネスにしたら皆ハッピーになる。趣味でやるくらいだったら、ちゃんと使えるルートを使って堅実にビジネスにすればいいじゃないかと思うんです。

――いざというところで謙遜して、成功も失敗も起きない状態に自分をもっていきがちな気質は、たしかに日本人には顕著かもしれませんね。

アンドリュー当社のミッションは、日本国内の優れたコンセプトのゲームを作りたいと思っている方々を発掘して、何が足りていないのか……資金面だったり、プログラムは書けるけど絵が描けない人に絵を描ける人を探してあげたり、世界のどこかのスタジオにアウトソーシングしたりといた形で補うことです。「すでに完成したものを何パーセントのマージンで売ります」ではなく、あくまでも制作の段階から支援していっしょに作っていくという形にこだわります。また、パブリッシャーが資金援助する際は知的財産権をパブリッシャー側が持つのが通例ですが、イレギュラー・コーポレーションではそういったことはしません。どちらか一方の搾取構造ではなく、お互いハッピーにならないといけないのです。もうひとつの役割としては、プロモーションとマーケティング、とくにイギリスのスタッフによる海外向けの販促展開を行って、世界でちゃんと売れるようにすることです。

――デベロッパーは作りたいものだけを作っていられる……と。

アンドリュー契約したゲームは全力で売っていきます。売った分をお互いに還元して、それを元手に2本目、3本目につなげていきます。1チームにつき1本だけの付き合いとは思っていません。

――そういった体制はデベロッパーにとっても安心感がありますね。ちなみに、支援する対象はアンドリューさんが選定されるのでしょうか……別の言いかたをすれば、アンドリューさんがいいと思わないものは支援の対象にならない?

アンドリュー僕は国内オンリーというビジネスは否定しませんが、当社の目的はグローバルに売っていくことです。つまり「おもしろいのが大前提で、かつ世界で売れそうか?」がひとつの判断基準になってきます。こういう言いかたをすると守銭奴のように思われるかもしれませんが、日本のゲーム業界を盛り上げるという目的のため、ビジネスを持続的なものにするには、当社にも利益が入ってくる必要があるし、開発者の収入は開発者の人生にも関わってくる問題ですから、売上は無視できません。だからといって何千万本も売らなければいけないわけではなく、現実的なラインでシミュレーションした結果に応じて、ケースバイケースにビジネスプランを組み立てていく体制もできています。

どのタイトルを支援するかについては、厳密には僕ひとりで決めているわけではありません。日本で発掘したコンテンツを僕自身が見て、第一印象を開発者にフィードバックして、いっしょに練っていく。そのプロセスをくり返しながら、僕の基準をクリアーできるようになったら、つぎのステップでそれをイギリス本国のチームに持って行って、イギリスの役員と協議して投資判断します。そういう手順を踏む関係上、イギリスで議題に挙げること自体が難しいタイトルの場合は、事前にお断りさせていただきます。

――正式に決まったら全力で支援をするかわりに、どんなゲームでも支援の対象になるわけではないということですね。シビアではありますが、納得感はあります。

アンドリュー少し冷たいかもしれませんが、持ち込まれたタイトルのおそらく過半数はお断りすることになるでしょう。ただお約束できるのは、門前払いはしないということです。たとえば、送っていただいた企画をどういうふうに変えればよくなるか、グローバル市場に結び付けられるかという、僕目線でのフィードバックは必ずします。

――それはおそらく、ほかのパブリッシャーではあまりやっていないことですね。

アンドリューそこに金銭のやりとりは一切なく、単純にこれからの可能性を探るためにやっていることです。この記事を読んでおもしろそうだからやってみたいという方は、公式サイトの応募フォームからぜひアクセスしてください。私がイレギュラー・コーポレーションという日本の会社を設立して、独立した法人としてやっていくことにこだわったのは、そのほうが日本のデベロッパーの皆さんに安心していただけると思ったからです。契約書類は日本語であるべきだし、お支払いも日本の銀行からになります。日本に拠点を持った形ですべてのビジネスを行っていくという点で、不明瞭な点が多い海外のパブリッシャーとは決定的に違うことがおわかりいただけるのではないでしょうか。イレギュラー・コーポレーションのバックにあるメディアトニックは会社の規模も大きく資金力があります。日本展開は決して趣味半分のものではなくて、正式な新規事業として立ち上がったものです。海外のインディー業界の強みを生かしつつ、日本のゲーム業界に詳しい私が窓口になることで、両者の“いいとこどり”ができるかなと考えています。

第1弾『パズル探偵スカウト』について

――イレギュラー・コーポレーションの日本法人としての第1弾パブリッシングタイトル『パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀』について伺います。こちらはどのような経緯で企画・開発されたのでしょうか?

アンドリュー企画自体は、姉妹会社であるメディアトニックのディレクター、エド・フィアーが出したものです。エドさんは『逆転裁判』などのビジュアルノベルが大好きで、比較的小規模でリーズナブルな予算でできる社内オリジナルものとして、『逆転裁判』のような雰囲気を味わえるものを……というところから原型ができあがっていきました。

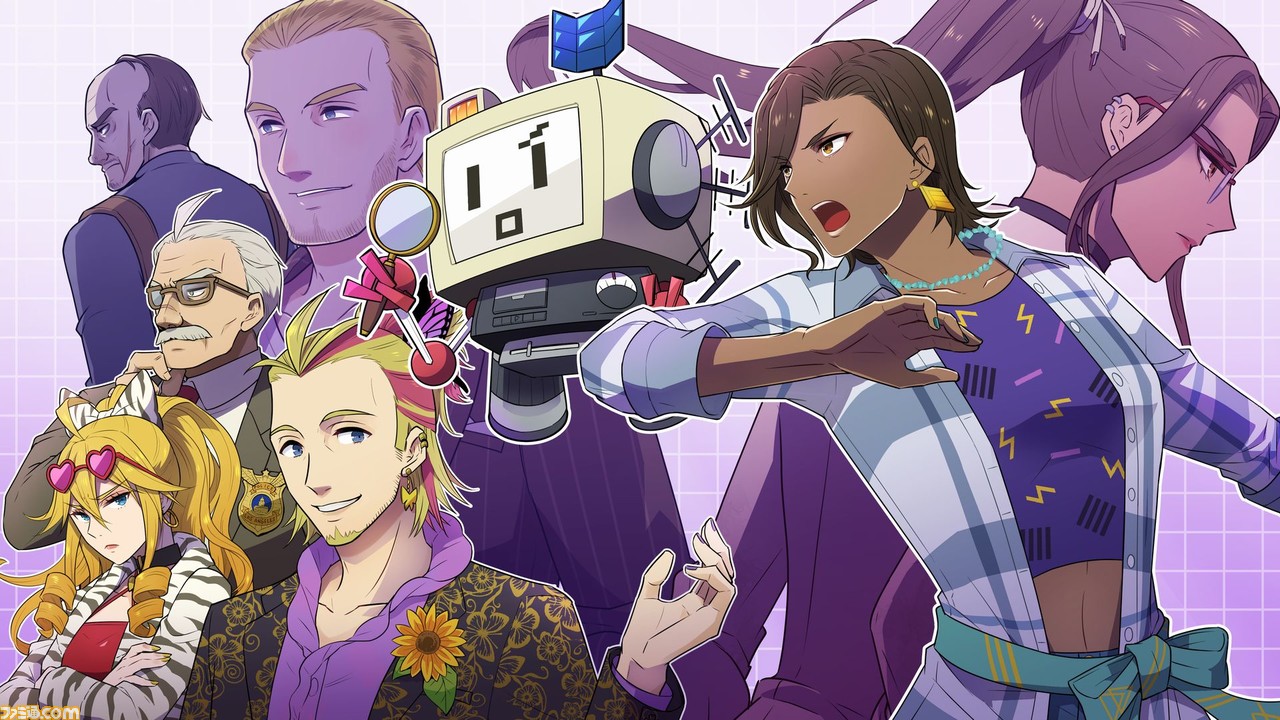

――日本ユーザーにとって注目すべき点はその参加スタッフにあります。キャラクターデザインに日本の異色恋愛同人ゲーム『はーとふる彼氏 〜希望の学園と白い翼〜』の作者・玻都もあさんが起用されたのはなぜでしょうか。

アンドリューじつは数年前にメディアトニックが……というか、エドさんが『はーとふる彼氏』を見つけて、ぜひHDリメイク版を作らせてほしいと玻都もあさんに申し出たことから親交が始まりました(※4)。『パズル探偵スカウト』は日本のコンテンツに多大なインスピレーションを受けた作品ということで、日本のテイストを取り入れた絵作りをできたら最高だなといったところからの起用だったそうです。

※4 メディアトニック開発の『Hatoful Boyfriend.』は2014年のSteam版を皮切りにプレイステーション4、iOSなどさまざまなプラットフォーム用にリリースされ、海外で話題になった。

――玻都もあさんはどういう形・タイミングで携わったのですか?

アンドリューゲーム本編の制作とほぼ同時進行でした。玻都もあさんは優れたデザイナーさんなので、「この章にはこういう登場人物が出ます。あとは自由に描いてください」という形で発注して、ご本人からいろいろなアイデアを出してもらいながら現在の形にまとまりました。

――そして音楽は、『逆転裁判』の1作目の音楽などを手がけた杉森雅和氏ですね。

アンドリュー本編の開発がだいぶ進んだある日、エドさんから「そういえばまだ音楽がないんだ」と言われて(笑)、『逆転裁判』のような曲を書ける日本のクリエイターを紹介してくれないかと相談されました。そこで僕は、カプコン時代の知り合いのつてをたどり、フリーランスで活動されている杉森さんにSNS経由で連絡をとって、なんとか話を取りつけることができました。

――エドさん、さぞかし喜んだでしょうね。

アンドリュー「こんなこと夢にも思わなかった!」と、喜びでは終わらないくらい、パニックに近い大興奮でした(笑)。杉森さんにはきびしいスケジュールの中、本当にすばらしい曲を書いていただき、感謝してもしきれません。サントラはSteamで単体販売予定ですので、Nintendo Switch版をプレイして音楽が気に入った方はせひお買い求めください!

――お話をうかがっていると、ゲームの規模やコスト面だけでなく、制作エピソードも実に“インディー的”だなと思います。

アンドリューメディアトニックにいる数百人の社内スタッフの中のたったの5、6人が一工程につきひとり、場合によっては兼用して制作していますからね。それぞれの道のプロフェッショナルがやりたいことをやって、それがちゃんと際立つところがインディーゲームの醍醐味であり、おもしろいところだと思います。

――では、リリースを間近に控えた『パズル探偵スカウト』のアピールを改めてお願いします。

アンドリュー『パズル探偵スカウト』は、1990年代のアメリカのショービジネス界を舞台にした推理ノベルゲームです。そのグラフィックは、「もし日本人が当時のロスを舞台にしたゲームを作ったら、こんなふうになるんじゃないか……ということをイギリス人が妄想した」(笑)という、何重ものフィルターがかかったコンセプトのもとに構成されています。ストーリーは、ショッキングな犯罪性を前面に押し出すのではなく、人間の複雑な心理を探っていくものになっているので、人間模様に注目していただきたいですね。もうひとつの側面として、本作の舞台となる時代は1990年代ですが、物語世界自体は、2020年現在のダイバーシティ(人種などの多様性)も採り入れています。日本のユーザーに親しみやすいスタイルで、そういった描写にも触れることでの“国境を越えたコミュニケーション”をぜひ体験してください。

――“新鋭パブリッシャー・イレギュラーコーポレーション”としての抱負もよろしくお願いします。

アンドリュー今後もバラエティに富んだタイトルをリリースしていく予定です。すべてのタイトルに共通するのは“世界に通じるもの”。『パズル探偵スカウト』は日英共同制作ですが、完全に日本で作ったものでも世界で戦える、かつ勝てるものを取り揃えていきますのでご期待ください! そして、世界で勝負したいクリエイターの方々からの応募・ご連絡をお待ちしています!

GAME DATA

- タイトル:パズル探偵スカウト 失われたデータの陰謀

- メーカー:イレギュラー・コーポレーション

- 機種:Nintendo Switch/Steam

- 配信日:2020年3月5日予定(※Steam版は3月6日配信予定)

- 価格:1650円[税込]

- ジャンル:推理アドベンチャーゲーム

- プレイ人数:1人

- キャラクターデザイン:玻都もあ

- 音楽:杉森雅和