毎年記者が楽しみにしているイベントのひとつが、東京ゲームショウに合わせて行われる、日本ゲーム大賞 アマチュア部門の授賞式。大賞を受賞した学校関係者の喜びぶりは半端ではなく、そこには、受賞するか/しないかでの、悲喜こもごもの人間ドラマがうかがえる。

昨年(2019年)、そのアマチュア部門の授賞式でサプライズがあった。HAL東京のOVERWORKSによる『ORBITS(オービッツ)』が大賞を受賞したのだ。アマチュア部門がいまの形になったのは、2007年以降のようなのだが、HAL大阪が大賞5回、HAL名古屋が大賞1回、なおかつコンテスト開始以来毎年入賞を果たしており、HALグループがけっこうな強さを見せている。一方、HAL東京に限っては、これまで一度も大賞に輝いたことはなく、「不思議ですね」とは、以前より関係者と話題にしていたこと。それがついに受賞ということで、驚かされたというわけ。ご参考までに2007年以降の歴代受賞作は以下の通り。

日本ゲーム大賞 アマチュア部門 歴代受賞作

2007年

コンピュータ総合学園HAL(現・HAL大阪) 中村健太

『バトルクエスト』

2008年

新潟コンピュータ専門学校 Team SK-III

『Variable ぼーる Crisis』

2009年

東京工芸大学 タケノコ

『BAMBOONO』

2010年

東京工芸大学 UWAY

『SAND CRUSH』

2011年

学校法人河合塾学園トライデントコンピュータ専門学校 Trident ++

『CONECT』

2012年

HAL名古屋 project Reco

『Reco』

2013年

HAL大阪 Team Toy Revo

『Toy Revo』

2014年

HAL大阪 OneBIT

『FRAMING』

2015年

東京工芸大学 AliceとTeles

『10動説』

2016年

HAL大阪 Project Trail

『Trail』

2017年

ECCコンピュータ専門学校 トレース製紙工場

『トレースペーパー』

2018年

HAL大阪 TINY MAD KID

『Glalear』

2019年

HAL東京 OVERWORKS

『ORBITS(オービッツ)』

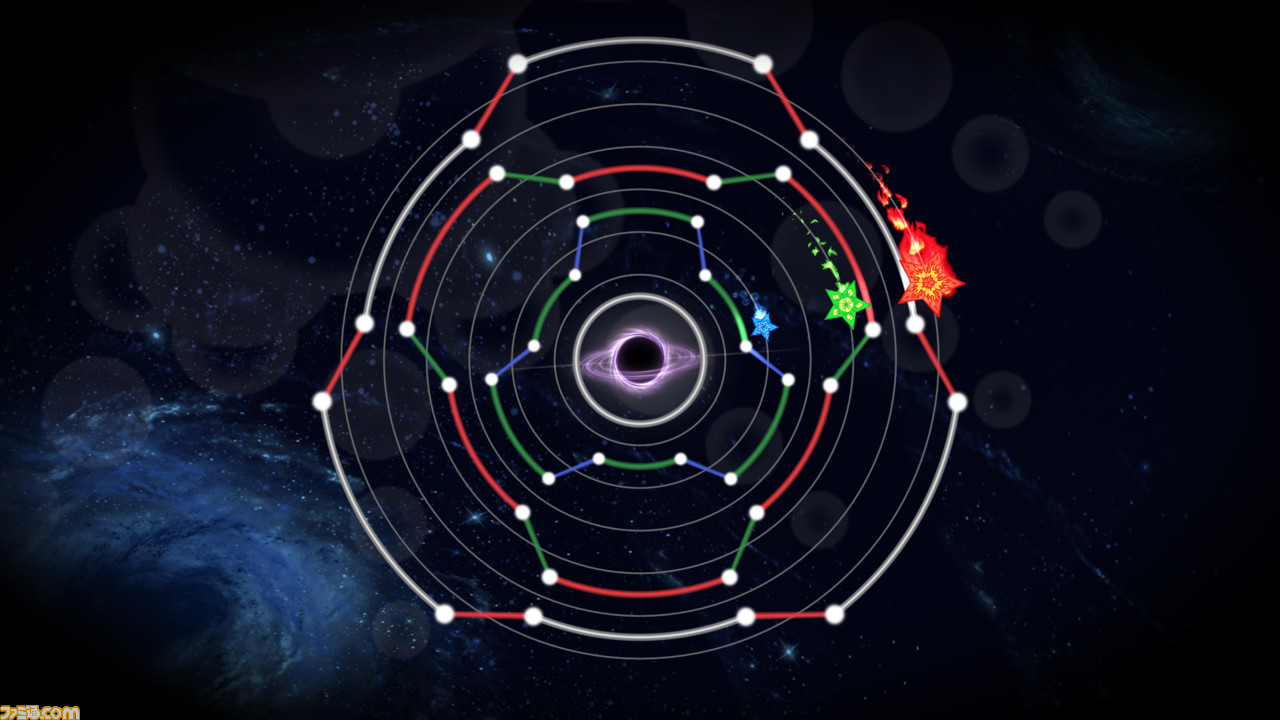

史上最多の553作品の中から、見事大賞を受賞したOVERWORKSは、7人で構成されるチーム。受賞作である『ORBITS(オービッツ)』は、同心円上を公転する3色の☆を、内側に寄せたり、外にはじいて全て合体させ、白い☆を完成させるというアクションパズルゲーム。ご存じの通り、日本ゲーム大賞 アマチュア部門の応募にあたってはテーマが設けられており、2019年は“☆”といういささかテクニカルなものであったのだが、うまく咀嚼したようだ。

ここでは、授賞式のあとに機会をいただいた、OVERWORKSの皆さんのインタビューをお届けする。受賞から4ヵ月後と、いささか時が経ってしまったが(記者の怠慢のせい)、応募に対する心構えや、若きクリエイターたちのモノ作りに対するスタンスにおいて、極めて興味深いコメントだったかと思われる。

OVERWORKSの皆さんは以下の通り。人となりの一端を知るよすがとして、皆さんのお好きなゲームをあわせて掲載する。

曽根麟さん(そね りん)

ディレクター(上列・左からふたりめ)

【好きなゲーム】

「基本はアクション系のゲームが好きですね。最近だとフロム・ソフトウェアの『DARK SOULS III(ダークソウルIII)』。あとは、昔のゲームになってしまうのですが、ゲームボーイアドバンス用ソフトの『マジカルバケーション』。あのタイトルの作り込みにすごく惚れ込んだ時代がありました。あのゲームには16個の属性があって、それが16シーズンの各数値に対応していると気づいたときに、“この無駄のなさすごいな”と思いまして、プログラム関係に進むきっかけになっています。結果的にはディレクターという立場になりました」

平屋孝樹さん(ひらや こうき)

マネジメントやスケジュール管理、動画の作成を担当(上列・左端)

【好きなゲーム】

「自分は『リーグ・オブ・レジェンド』です。“チャンピオン”という、プレイアブルキャラクターが150体近くいるのですが、プレイスキルによって、弱いとされているキャラクターも強くなったり、自分の行動によって場面が変わっていくところがおもしろいです。あとは、『ARK: Survival Evolved(アーク:サバイバル エボルブド)』という、恐竜のサバイバルゲームが好きです」

市原彰真さん(いちはら しょうま)

レベルデザイン担当(下列・左端)

【好きなゲーム】

「『ボンバーマン』が好きです。小さいころ友人と遊んで楽しかったのが記憶に残っていて……。最近『ボンバーマンランド』をやってみたのですが、とても楽しかったです」

呉高宇(ご こうう)

エフェクトとアニメーションを担当(上列・右からふたりめ)

【好きなゲーム】

「ユービーアイソフトの『アサシン クリード』シリーズ。あとは、Blizzardの『World of Warcraft(ワールド オブ ウォークラフト)』ですね。9年間続けてきました」

呉詩絵(ご しえ)

ゲーム全体のデザインを担当(下列・右端)

【好きなゲーム】

「私はよくスマホのゲームを遊んでいます。最近だと『アズールレーン』ですね。ゲームをプレイするときは、UIのデザインや立ち絵をよく見て、研究することが多いです」

和田拓人(わだ たくと)

プログラマー(下列・左からふたりめ)

【好きなゲーム】

「好きなゲームは『ピクミン2』や『パネルでポン』です。操作自体はそんなに複雑ではないのですが、自分で筋道を立ててやったときの考えがうまく得点につながるというのが気持ちいいところだと思っています」

徐一帆(じょ いはん)

レベルデザイン担当(上列・右端)

【好きなゲーム】

「操作が難しいのと難易度が高いゲームが好きなので、フロム・ソフトウェアのゲームはだいたい好きです。それ以外はeスポーツの『Dota 2』ですね。『Dota 2』は、世界ランキングで100位以内に入っていたこともあります」

適材適所で役割分担にこだわった

――どのような経緯で、このメンバーになったのですか?

曽根チームに関しては、ランダムに決まった感じですね。このグループができたのは偶然なんです。グループによっては途中でメンバーが変わったりするのですが、ここは最初から最後までこのメンバーでした。で、この7人で始動してからは、最初はコンセプトを決めないといけないので、ひたすらアイデア出しの日々でした。僕は、「1日でアイデア出しをしてこい」なんてハッパをかけていましたね。

――それでみんなに企画を出してもらって?

曽根はい。単なる“アイデアの素”の中から、見込みのありそうなものを企画にして、担任の先生に見せるんですよ。その企画がとにかく通らなくて(苦笑)、とにかく先生からボツを食らいまくりました。で、そのうちプログラマーである和田さんが出したアイデアと、僕たちがボツを食らっていたけれど、作り続けていたアイデアを合体させた結果、後に『ORBITS(オービッツ)』となるゲームの土台ができました。そのプロトタイプを先生たちに見てもらったところ、ひとりだけ好感触だった先生がいらっしゃったんです。ほかの先生たちの感触はあまりよくなかったなあ。

平屋「これは動画をどうするの?」と言われましたね。アマチュア部門は、一次選考が動画だけで判断されるので、見た目が重視されがちなんですよ。ひと目見て「これおもしろそうだな」と思わせないとだめなんです。「手にとって遊んでもらえば通るかもしれないけれど、動画の段階で落とされたらどうするんだ?」と言われて。まあ、最後は自分たちを信じて押し切りましたけども。

――頑固というか、自分たちのしていることにこだわるという一面もありそうですね。

平屋「もう、これしかない!」と。 これ以上考えていても時間もなくなるしということで。

――先生たちの意見は参考にしつつも、最終的には自分たちで判断したということなのですね。『ORBITS(オービッツ)』は、和田さんのアイデアと、それまで作っていたものが融合したとのことでしたが、それぞれどのような企画だったのですか?

和田僕は、同じ色の壁を同じ物体が通れるというシステムを考えていました、それを合体させてどこかに脱出するなり……というシステムですね。

曽根で、もとからあったのが、星の公転を利用したアイデアでした。このふたつを組み合わせれば、パズルができるのではないかという発想になって、合体させたんです。

――なるほど。それがゲームとしてどのように熟成されていったのですか?

曽根その時点で僕がプログラマーの和田さんにお願いしたのは、「レベルデザインを作れる開発環境を用意してほしい」ということでした。とにかく、初期の段階からステージを作り始めたいというのがありました。そうしないと、レベルデザインのふたりが手持ち無沙汰になってしまう。

――そういう発想ですか! 仕事を与えるためのという。

曽根全員に仕事を割り振らないと効率的ではないので。その時点ですでにレベルデザインを作り始めねば……と考えていました。レベルデザインのふたりにステージを作ってもらって、「これはおもしろい」、「これはおもしろくない」と議論しながら、結果的に生じた問題点をプログラムで解決するという方法論を取っていました。あるいは、「わかりにくい」ということであれば、デザイナーのふたりに修正してもらうという形にしていましたね。

――かなりしっかりとした開発体制を組んでいたのですね。

曽根そうですね。それは、僕の反省が生かされています。HAL東京では、日本ゲーム大賞 アマチュア部門の課題に取り掛かる前に、“HAL EVENT WEEK”という進級イベントで、ゲーム制作をするんです。そのときは、別のメンバーと組んだのですが、企画職とレベルデザインの仕事がほとんど重なってしまって、仕事が多すぎたというのがあったんですね。そのため、役割分担を明確にしたほうがいいと判断したんです。

平屋適材適所と言いますか、「この人はこれをやったら遂行できるだろう」というのが、ある程度いっしょにすごしているとわかるようになるんですよね。

――何をしたいかもわかるわけですね?

平屋そうです。同じデザイナー専攻でも、2Dが得意な人もいれば、3Dのスキルが高い人もいます。人それぞれ個性があるので、それに合わせて仕事を割り振って、いいところに収まって……という感じです。

――とはいえ、この編成でレベルデザイナーがふたりというのは、少し多かった?

曽根いえ、そんなことはありません。レベルデザイナーは絶対に重要なので。

平屋うちのゲームはパズルゲームなので、ストーリーをあまり考える必要はなくて、ユーザーさんが遊びやすいように、ちゃんと階段を登っていくような感じでゲーム設計をしないといけないんですね。ひとりに任せると、どうしてもその人の主観でしか物事が見られない。それがふたりいると、多方向からステージをみたときに、「これはおもしろいな」とか、「ここはよくないよ」みたいな意見交換ができるんです。

曽根このふたりがいたからこそ、それぞれテイストの違うステージができたんですよ。

平屋それぞれの個性が出ていますね。

曽根それぞれ違うレベルのステージにすると、それがいい感じにハマるんです。それぞれの問題点をお互いに補いあったり、逆にひとつの個性をひたすらに伸ばすステージを作るとか。そういったステージごとのバタつきを作れるというのが、レベルデザインに多数人数を配置するうえでの大きな利点ですね。

――それにしてもしっかりしているなあ……。そうやって作り上げていくうちに、先生たちも徐々に「イケるんじゃない?」という感じにかわっていった?

曽根そうですね。いちばん大きかったと思うのは、作っている途中で年度が変更して、担任の先生が変わったことです。「これは動画が通らないのでは?」と言っていた先生ですね。

平屋「このままじゃダメだよ。グラフィックを上げて!」みたいなハッパをかけられましたね(笑)。

曽根それで一旦応募予定の作品の動画をすべて、姉妹校(HAL大阪・HAL名古屋)の人と共有しようということになったんですね。先生だけではなくて、学生さんにもみんなに見せてみようということで。その結果、姉妹校の先生に、自分たちの作品の受けがよかったんです。

平屋HAL大阪の先生が僕たちの作品を気に入ってしまって、「早くデータをほしい」みたいな感じで(笑)。

曽根その結果、HAL東京の先生たちも、僕たちを見る目が少し変わってきたような……(笑)。

平屋学校ごとに個性があるんですよ。とくに、HAL大阪はいままで何回も大賞を受賞しているので、そういう意味でもアドバイスをもらいたいというのがあって。

――姉妹校はライバルだけど、自信を持たせてくれたという意味で恩義があるという感じですね。

平屋そうですね。それはあります。

――姉妹校の先生が評価してくれて、それで手応えを掴んだということかと思うのですが、そこからゲームの完成に向けて機運が盛り上がっていったという感じですか?

曽根その時点でゲームの骨格の部分はだいぶでき上がってきていたので、そこからはプログラムの細部をつめてもらって、レベルデザインを作り続ける。その上で絵をよくしてもらう。そしてマネジメントする……というのをひたすら、役割分担してやっていきました。

――そこからはすんなりと?

曽根最終段階で、今度はレベルデザインが多くなりすぎたという問題が生じたんですよ。どれをどの段階でプレイヤーに見せたらいいのか、ということがわからなくなったんです。そこでクラスメートや後輩にテストプレイをしてもらって、ひたすら感想を聞きまくって、ステージを並べ直したりしました。いま思うとその調整が、今回の結果につながったのではないかと思っています。

それぞれのこだわりポイントは?

――それでは皆さんにお話をうかがっていきますね。まずはいちばん注力したポイントを教えてください。

曽根とくに注力したのは、全体のバランスを取ることです。ディレクターとしての仕事は、やはりそこだと思うので。とくにデザイナーとプログラマーの中継ぎに関しては、個人的にいちばんがんばったところです。

市原プレイしやすいレベルデザインでしょうか。下級生にもテストプレイをしてもらって、ステージの順番を並び替えたりして、いい感じにできたと思っています。

――ふたりのレベルデザインは、何が違うのですか?

曽根新しいアイデアを出してくれるのは市原さんで、除さんはプレイヤーに難関を与えるデザインを作ってくれますね。

――ちょっとSっけがありそうですね(笑)。

曽根あります(笑)。

市原レベルデザイナーにとってそれは重要なことで、プレイヤーが挑戦する気にならないといけないんですよ。

――平屋さんはいかがでしたか?

平屋自分は一次審査に提出するための動画を作ることにいちばん注力しました。そこで通らないと、作品すら見てもらえないので。ちなみに、開発中は着々とレベルデザインができて、ステージが構築されていったわけですが、客観視する人って重要だと思うんですよ。じつのところ、僕はこのゲームを途中まで、「これおもしろいんか?」と思っていた人なんですよ。

曽根どちらかと言えば、先生側でしたね。

平屋だからことこそ客観視できたところもあります。「ここはわかりにくくない?」ということを共有できたので、それが結果として全体としてのベースアップにつながったのかなと。

――ちなみに、動画をどのようにおもしろく見せようとしたのですか?

平屋シナジーというか、クリアーしたときの達成感をどう伝えるかですね。あと、どういう操作をしてキャラクターが動いているかというのを伝えないと、どういうゲームかわからないので、どういうボタンを押して操作しているかを、よりわかりやすく見せるように心がけました。

――ところで、平屋さんは今回進行を担当したとのことですが、HAL東京には、“進行科”とか、“マネジメント科”というのはおそらくありませんよね?

平屋プログラマー専攻です。

曽根スタッフはプログラマー専攻の者が多いですね。

――プログラマーなのにレベルデザインも担当するということですか?

曽根それは正直やったほうがいいと思います。僕らのベースにあるのは“ゲームを作る”ということなので、最終的にプログラムをやるにしてもレベルデザインというものを考えておかないと、レベルデザインがやりやすいプログラムが組めなくなるんですよ。

平屋現にHAL東京に在籍してこれまで経験したなかで、プログラマーだけで組んだチームって、ぜんぜんおもしろくないんですよ、ゲームが。

――あはは(笑)。

平屋やはり、いろいろな視点から見て、“本当におもしろいのか”という分析ができないとダメなんです。プログラマーというのは、客観視した“おもしろいか”ではなくて、プログラマーとして“おもしろい”で作り込んでしまうので。プログラマー視点に立ち過ぎてしまうと、プログラマーとしての技術は高いけれど、「これおもしろいか?」という感じのゲームができあがってしまうことが多いですよね。

――とはいえ、今回のプロジェクトでプログラムしたいという気持ちになることはなかったのですか?

平屋したいという気持ちはめちゃくちゃありましたよ。でも、和田さんがとてもプログラム能力が高いので……。僕も途中までやったのですが、「あ、これはだめだな」と思いました。

――ああ、身の回りにすごい人がいたのですね。呉高宇さんはいかがですか?

呉高宇私はアニメーションの演出なのですが、見てわかりやすい演出になるようにということで注力しました。

曽根ひたすらボツを出してしまいました……。呉さんのすばらしいところは理解が早いところですね。あと、制作がとにかく早いです。呉さんは留学生なのですが、本当によくがんばってくれたなと思います。自分が、「こんな感じのアニメーション作ってほしい」というスケッチを渡すと、1時間後にはできていたりするんですよ。それは本当に助かりました。その場で「これはもうちょっとこうしたい」と要望を出せる。その分、ボツが多くなってしまうわけですが……。

呉高宇自分の案はなかなか通らないです。

――けっこうきびしい感じなんですね。

曽根きびしくなければやっていけないときもあります。

――呉詩絵さんはいかがでしょうか?

呉詩絵私が『ORBITS』で力を入れたのは、星のデザインです。最初に星をゲーム画面の上に配置したらとても小さくて。青、赤、緑の3種類の模様をどうやって目立つようにするかということで、すごく工夫しました。

――呉詩絵さんはどのようなところがよかったのですか?

曽根呉詩絵さんは、まったく違った発想のアイデアを2~3提出してくれたんですよ。僕も出されたアイデアに刺激を受けて、フィードバックができるので、どんどんゲームにマッチしたデザインができるんです。それは本当に助かりました。自分から動いてくれるデザイナーですね。

――和田さんはいかがですか?

和田僕はプログラムを担当したのですが、じつはゲームのエフェクトに関しても割とやっています。僕の発案で星の軌道にエフェクトを置いたり、星の近くの壁を光らせたりとか。

――ゲームのアイデアも和田さんが出したし、プログラムのスキルも高いしということで、本作の重要人物ですね。

曽根キープレイヤーですね。プロブラムに関しては本当に頭が上がりません。最強です。

――徐さんはいかがでしょう?

徐レベルデザインとして、密かに力を入れたのは、難易度を下げることです(笑)。学生に試遊してもらったところ、「罠が多すぎる」との意見が多かったので、調整しました。もともとひとつのものとして作ったステージを、2~3つにわけて難易度を下げるといったこともしましたね。

大賞受賞を経ての“気づき”と、進みたい道

――最後に、今回の受賞を経て、いろいろな手応えや気づきがあったかと思うのですが、そうやって気づいたことを将来にどう活かしていきたいと思いますか?

曽根今回、HAL EVENT WEEKや日本ゲーム大賞 アマチュア部門でのリーダーを経て、ひたすら個人のワークに取り組んでみたのですが、ぜんぜんダメなんですよ。僕は個人の仕事ができない(笑)。ですので、グループワークに注力していきたいなと。グループワークじゃないとできないことが、おそらく自分は強いのだろうなという気づきがありました。ディレクターやデザイナーとプログラマーのあいだを取り持つテクニカルアーティストなどをやりたいと思っています。

平屋自分もプログラムが好きなので、いまでも個人でゲーム開発をしているのですが、一方で人とのコミュニケーションを取るもの好きだということに気づきました。人をマネジメントする立場というか……。将来はプログラマーか、プログラマーのことがちゃんと理解できるプランナーになりたいです。

市原今回レベルデザインを担当して、下級生にテストプレイをしてもらったときに、自分のステージで悩んでもらっているのを見ると、すごくうれしかったりするんですよ(笑)。正直、レベルデザインがおもしろそうだなという思いはあります。

呉高宇私は今回のゲーム大賞を通して、改めてグループワークとコミュニケーションを取ることの重要性を認識しました。将来は動画演出やエフェクトをやりたいです。

呉詩絵まずはみんなに感謝したいです。今回のチームワークでプログラマーといっしょにゲームを作って、ゲームに対して理解も深くなりました。自分の強みと弱みがわかって、とても勉強になりました。この経験を将来に活かしたいです。

和田僕は、別のチームでリーダーをやったことがありました。それが今回曽根君リーダーのもとでゲーム作りをしてみて確認したのは、“リーダーはダメなときにダメだとしっかり言える人”なんだと気が付きました。ボツにするということも大事なんだなと。

――ああ、ときにはきびしくないとダメだということですね。和田さんは優しすぎるということかしら。

和田強く出られないのは事実ですね(笑)。僕は割と、注文を受けて、その通りに作ることが向いているのだなと気づきました。僕は若年向けのゲームが割と好きなので、将来は子どもにも夢を与えられるようなゲームが作れたらいいなと思っています。

徐私はもともとレベルデザインの仕事をしたいと思っていたのですが、今回の開発を通して、手応えを掴みました。今後も大好きな難しいゲームを作っていきたいです。

ひとつの目標に向かって仲間とともに邁進する……。皆さんの話を聞くにつれ思うのは、「相当濃密な時間を過ごしたのだなあ」ということ。学生の特権と言えるのかもしれないが、なんともうらやましい。

さて、そんな貴重な機会を提供してくれる日本ゲーム大賞 アマチュア部門だが、早くも2020年の開催概要が発表されている。今年のテーマは、何と音! 2019年の“☆”も、何とも攻めたテーマだったが、ついに音とは……。この音を聞いて、学生さんがどのようなインスピレーションを閃かせるのか……。とても楽しみだ。アマチュア部門への応募受付は、3月2日(月)から5月31日(日)までだ。