“謎用紙”と呼ばれる、いわゆるアナログな“紙”と、Nintendo Switchのゲーム画面というデジタルの両方を駆使して“今までにない謎解きゲーム”を楽しめるという新機軸の作品。それが『紙謎 未来からの想いで』だ。

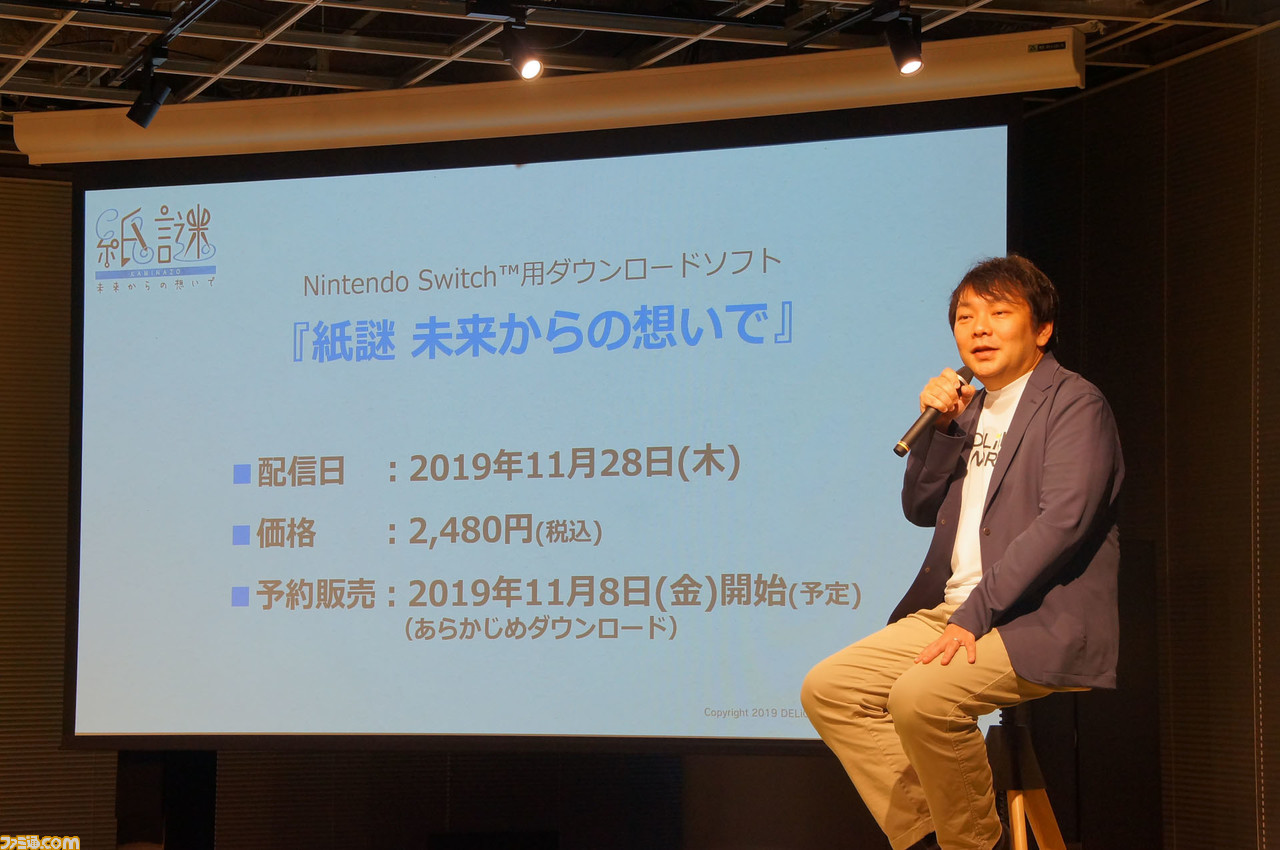

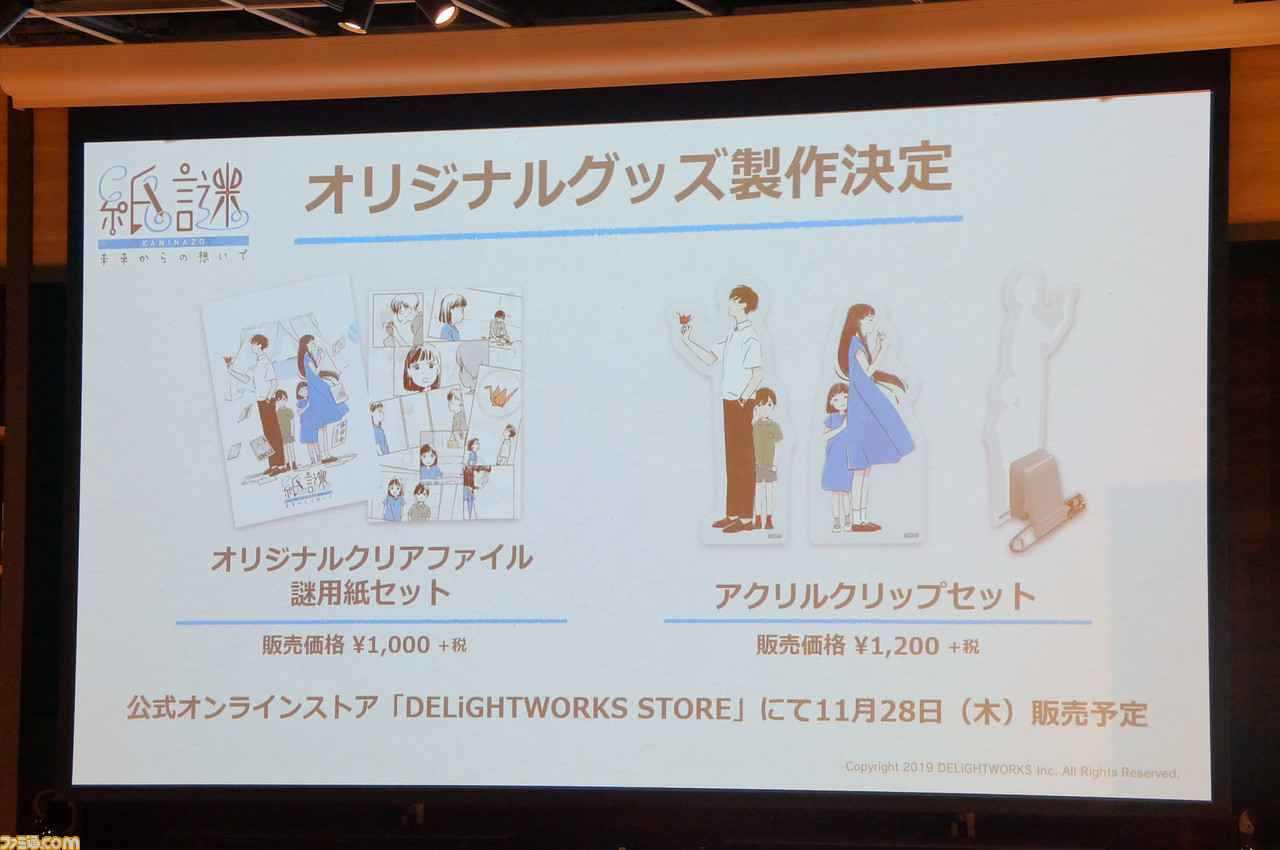

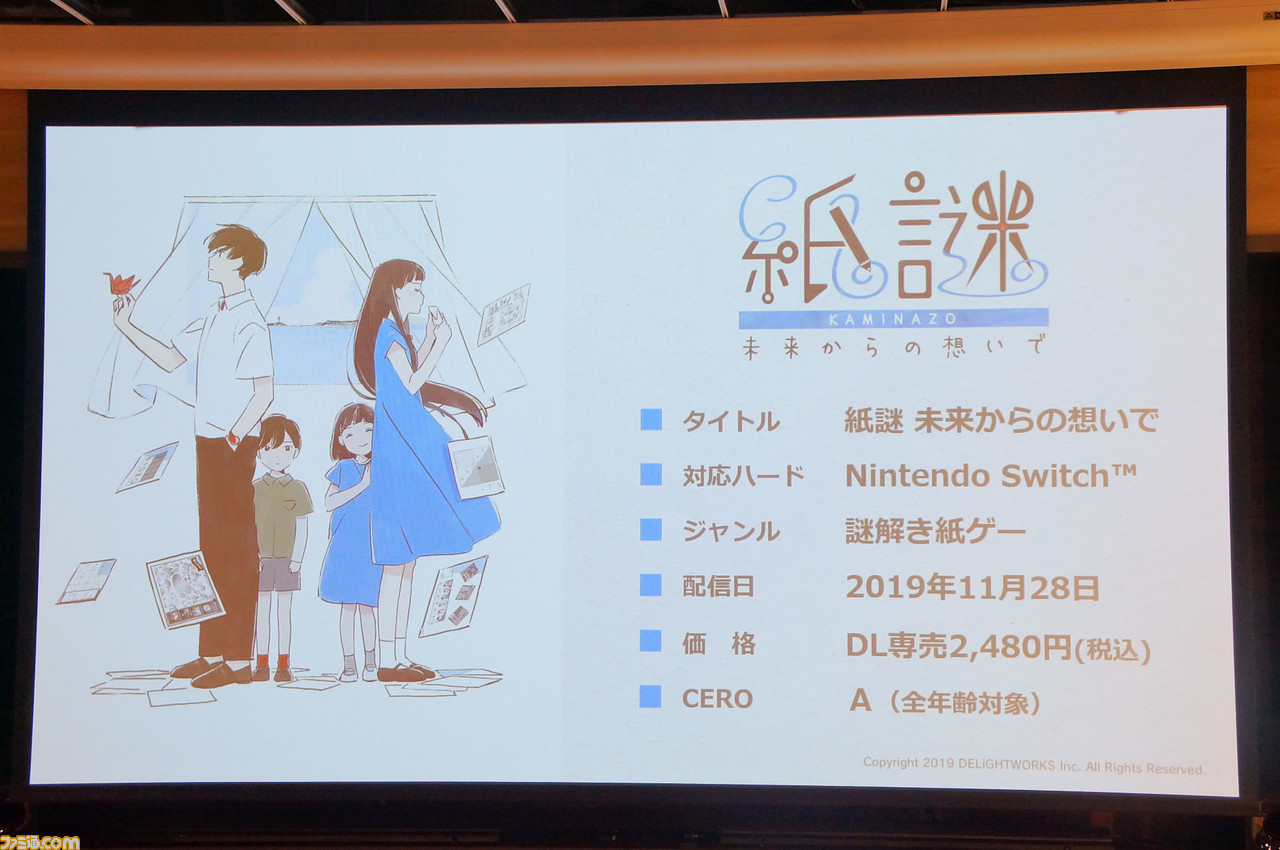

『紙謎 未来からの想いで』は、ディライトワークスのインディーズゲームレーベルである“ディライトワークス インディーズ”よりNintendo Switchのダウンロード専用ソフトとして2019年11月28日より配信される。価格は2480円[税込]。

この『紙謎 未来からの想いで』のメディア向け体験会が開催され、ディライトワークス第3制作部プロデューサーの岡村光氏と、開発を手がけるギフトテンインダストリよりディレクターの濱田隆史氏が登場して、本作の魅力が紹介された。実際にプレイもできたので、そこで掴めた本作の魅力をお伝えしていこう。

アナログとデジタル両方を使って楽しむ“謎解き紙ゲー”

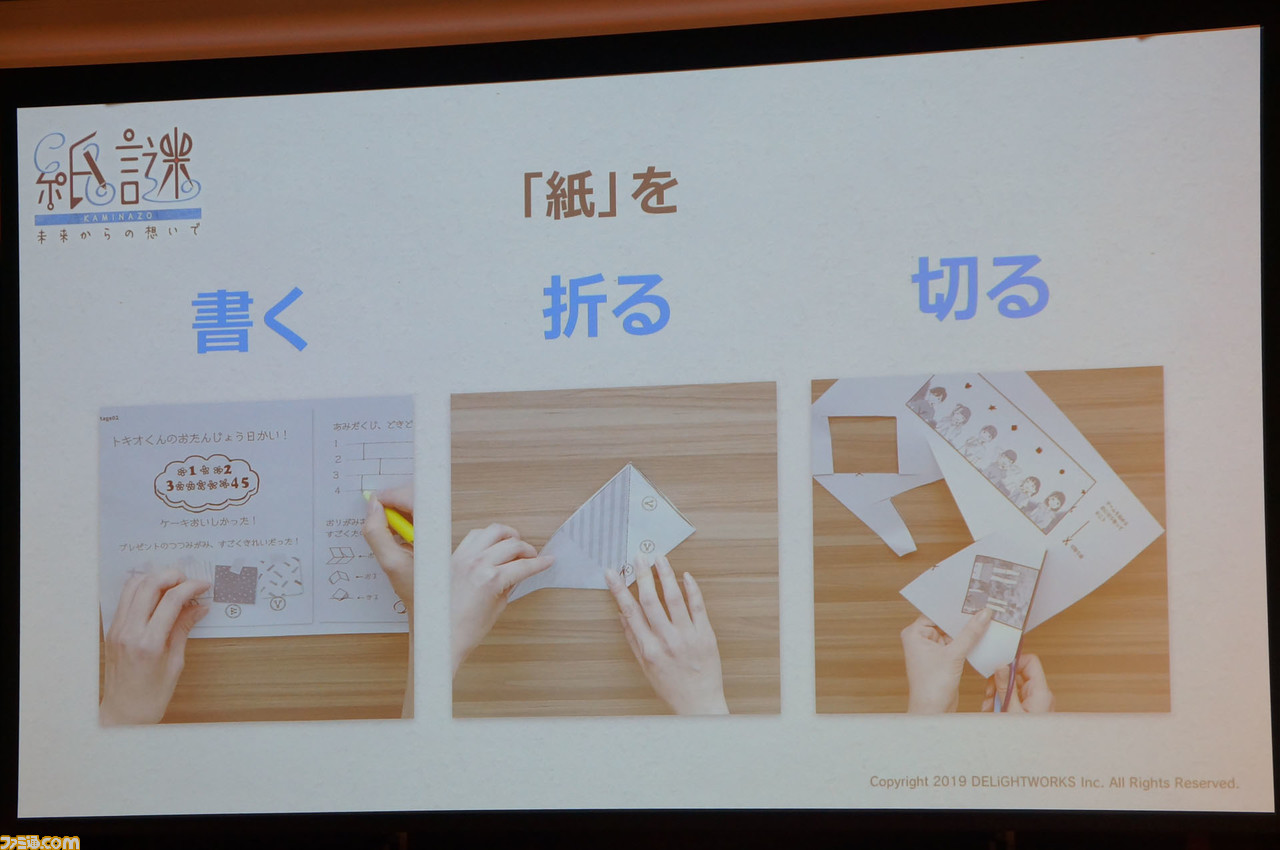

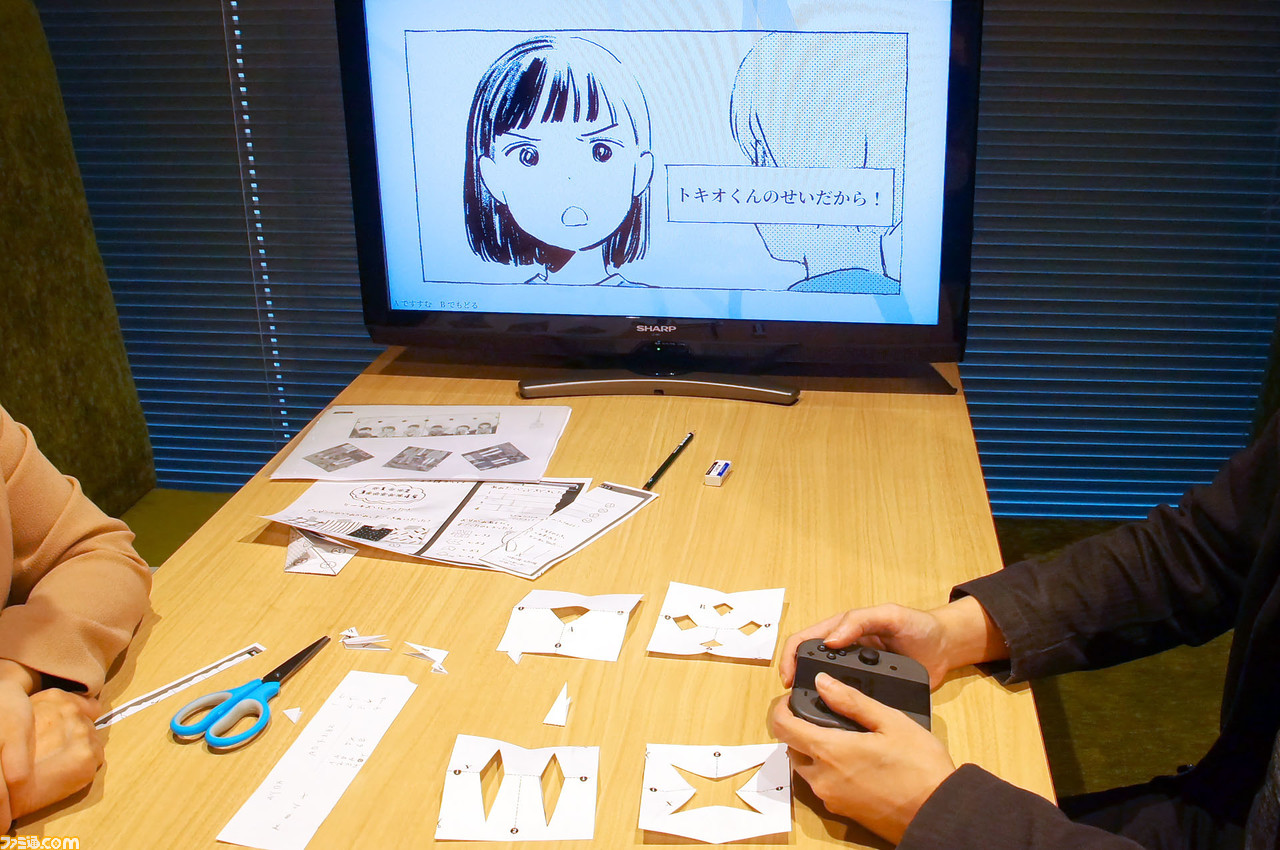

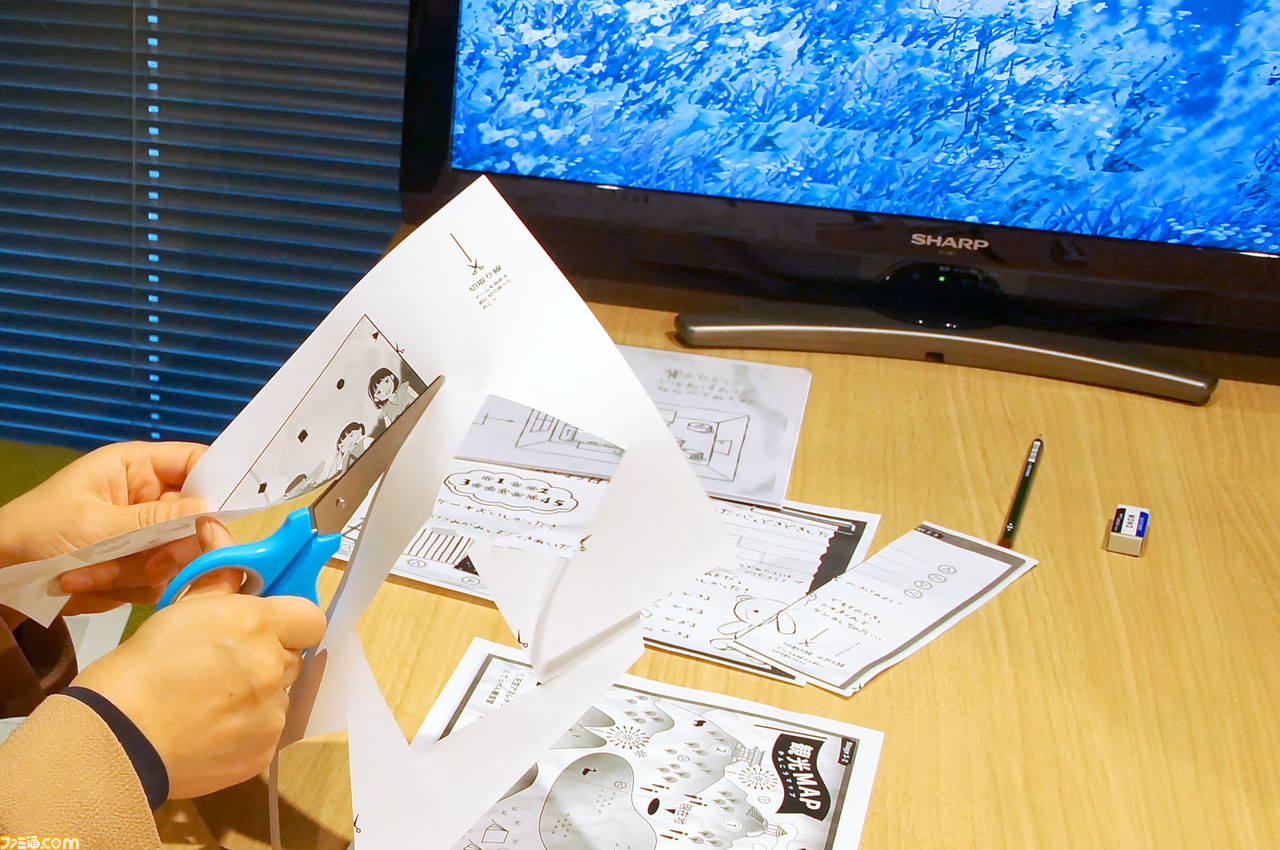

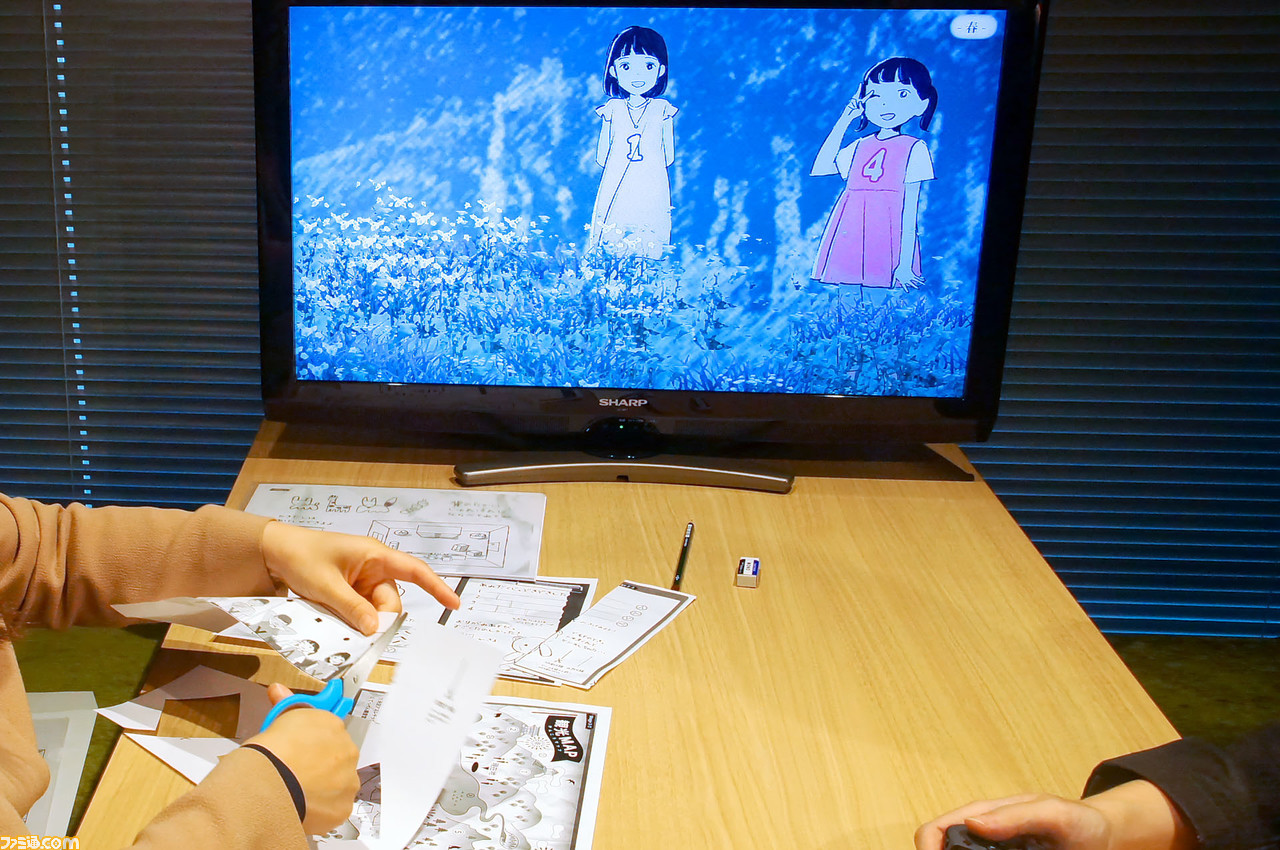

『紙謎 未来からの想いで』最大のポイントは、“謎用紙”という紙を使って遊ぶところ。プレイ中は画面を見て謎解きを考えつつ、その答えを手元にある謎用紙に見つけていくことになる。謎用紙はただ眺めるだけでなく、ヒントを“書く”、紙を“折る”、紙を“切る”などして、謎解きを考えていくところが、本作の醍醐味となってくる。

謎を解きつつ物語を進めていくのがプレイの流れになっており、全20ステージが用意されている。謎解きの制作は、体験型のいわゆるリアル謎解きイベントなどを手がけている5つの団体が制作しているとのことだ。

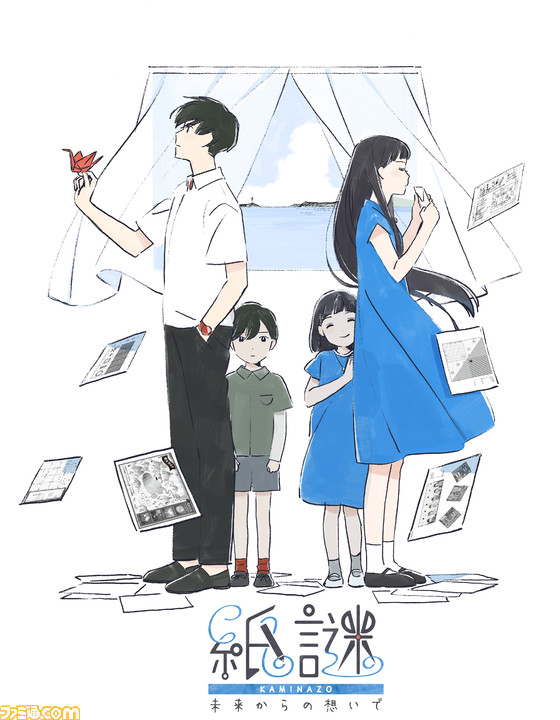

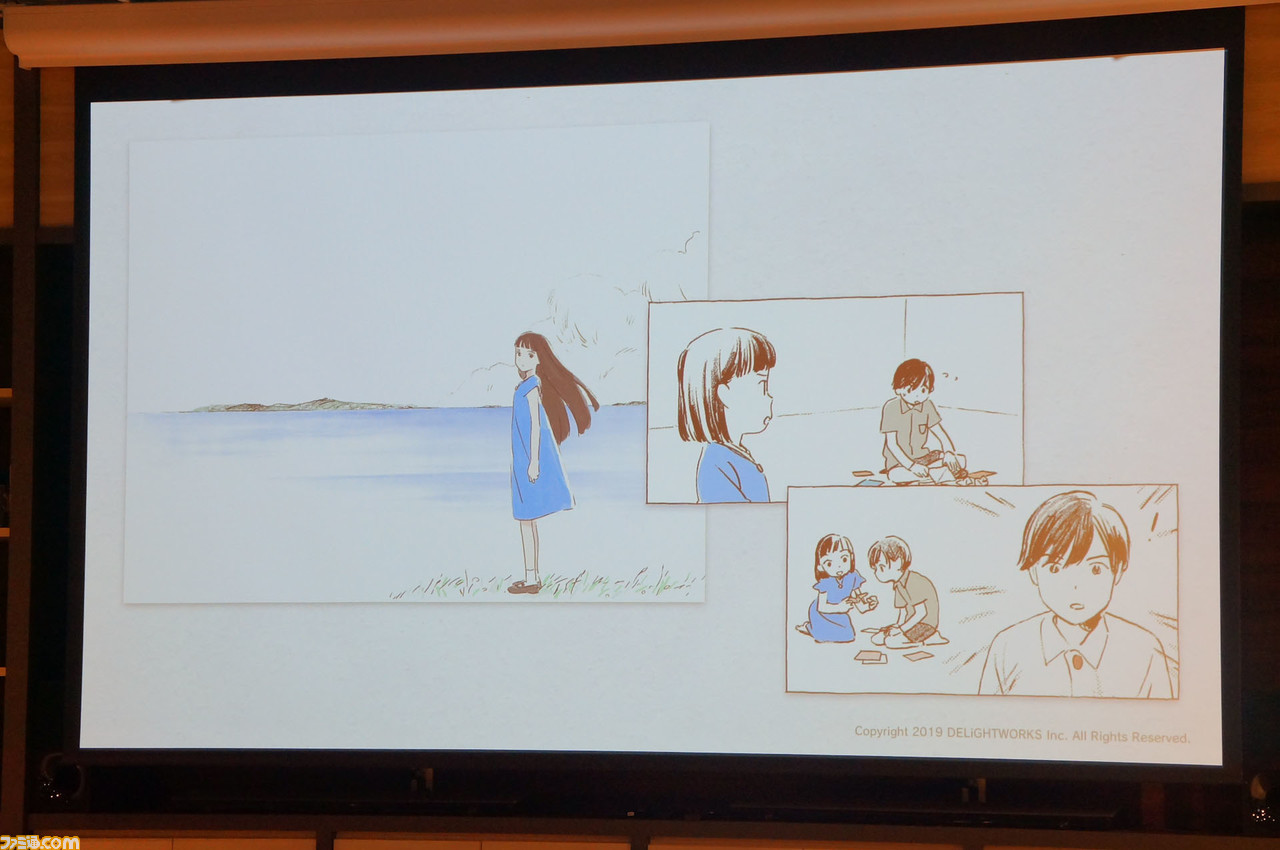

本作のキャラクターイラストは、『少女☆歌劇レヴュースタァライト』のエンディングなどを手がける“めばち”さんが担当。『紙謎 未来からの想いで』では紙が題材なこともあり、ストーリーの展開もパラパラ漫画のようなタッチで展開するのだが、その演出としてもめばちさんの魅力である暖かなタッチがピッタリだと考えたとのことだ。

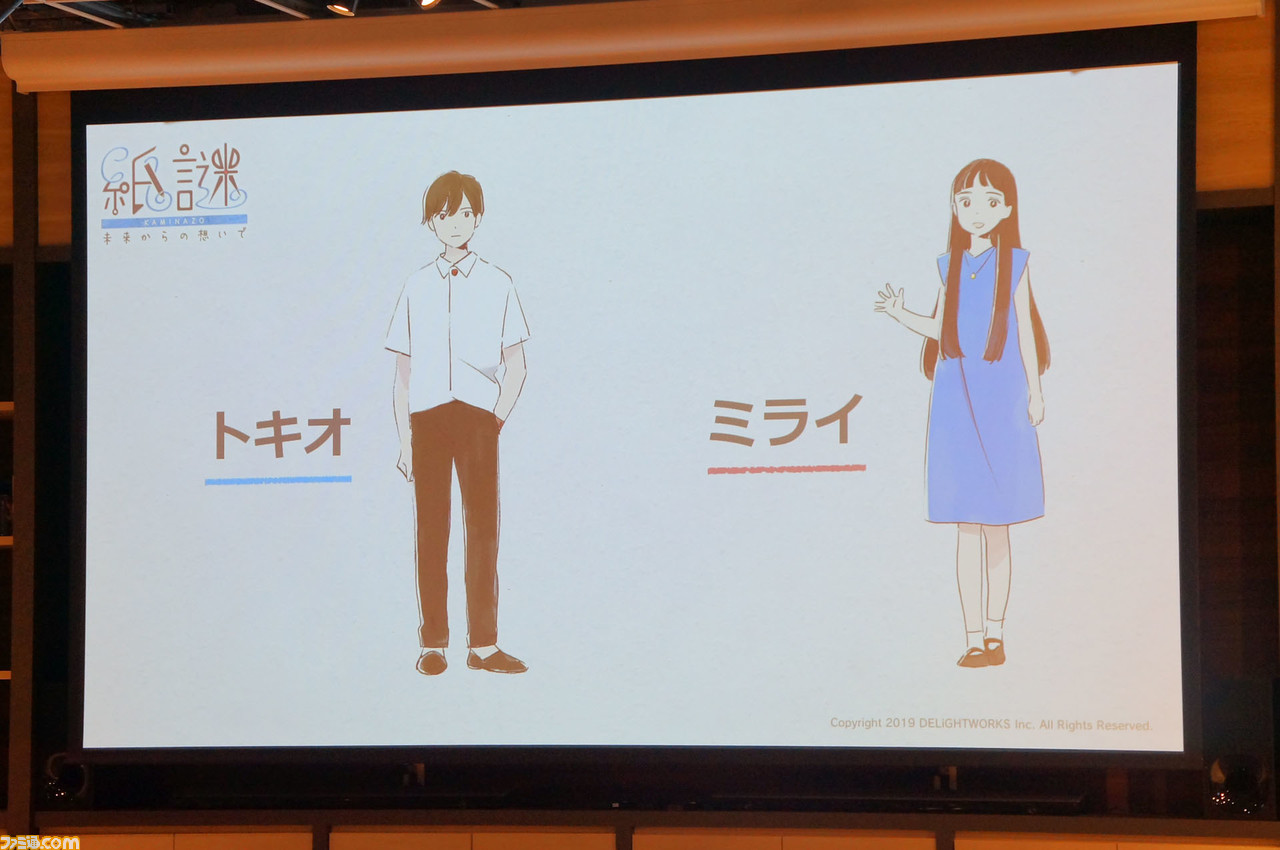

メインとなるキャラクターは、プレイヤー自身であるトキオとミライのふたり。プレイヤー自身であるトキオは物に触れることで記憶をたどることができる能力、いわゆるサイコメトリーの力を持っていて、その物に込められた記憶をたどるために謎解きに挑んでいくことになる。

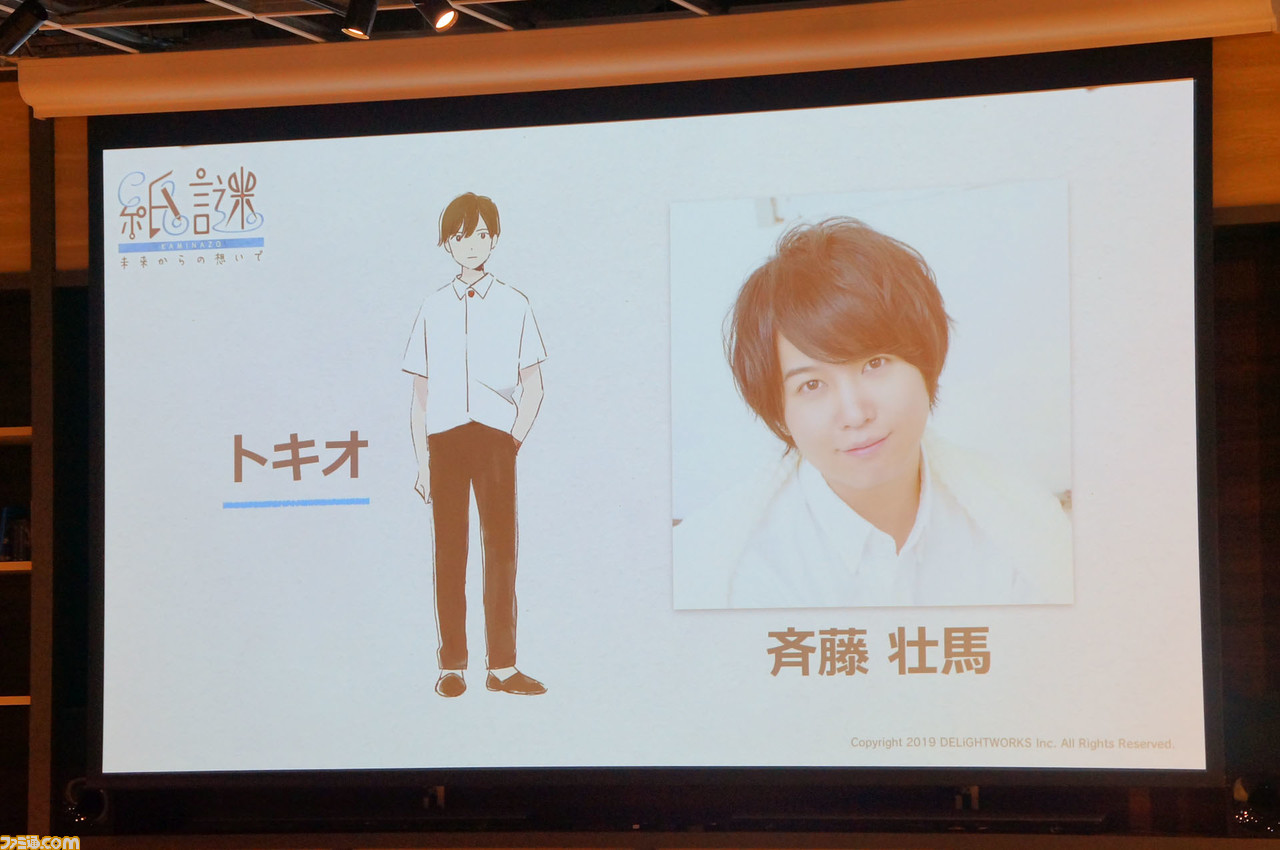

トキオの声を担当するのは、『あんさんぶるスターズ!』の葵兄弟をはじめ多数の作品に出演されている声優の斉藤壮馬さん。ミライの声は、『Fate/Grand Order』のマシュ・キリエライトなどで知られる高橋李依さんが担当する。

なお、齊藤さんと高橋さんふたりによる『紙謎 未来からの想いで』のプレイ動画を、11月14日に公開予定とのこと。詳しくは、ディライトワークス インディーズの公式ツイッター(@DW_indies)にてお伝えしていくとのことだ。

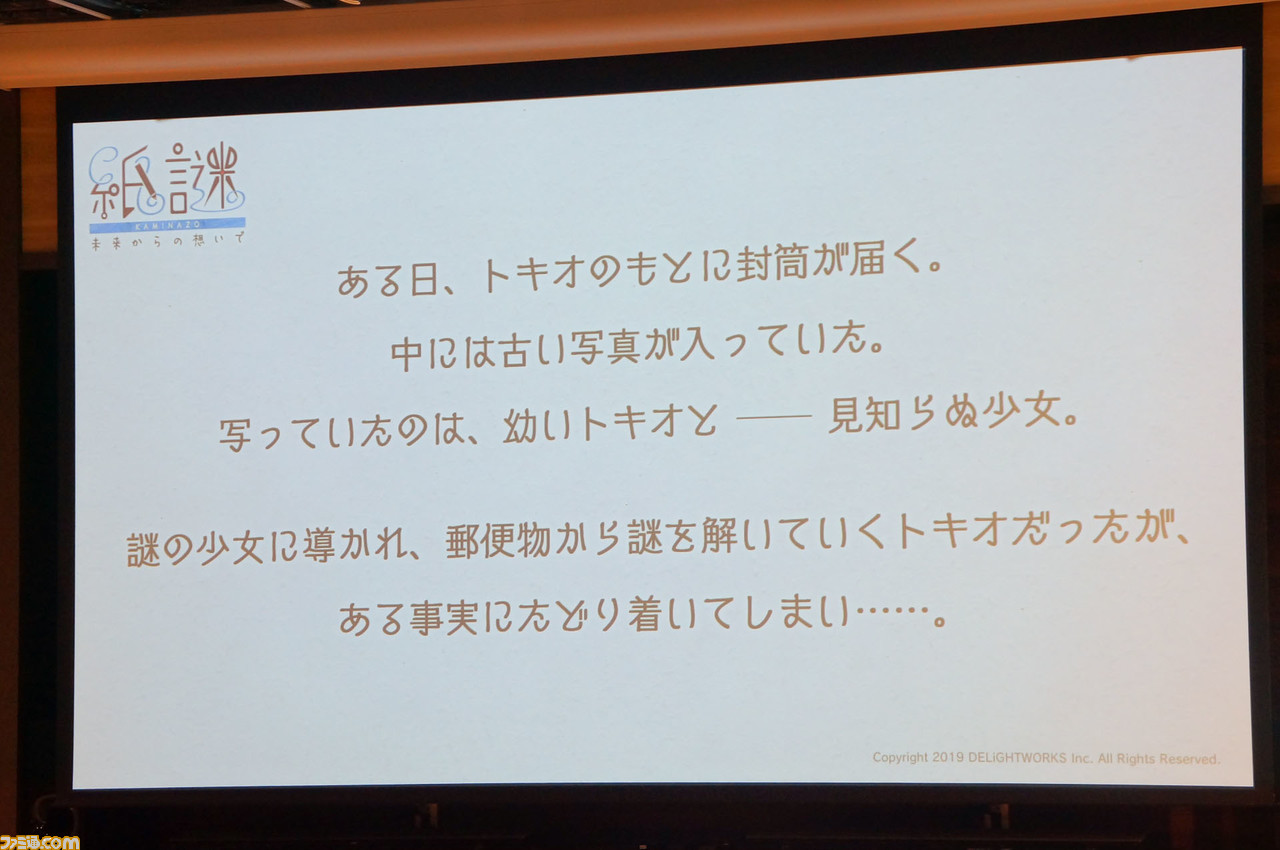

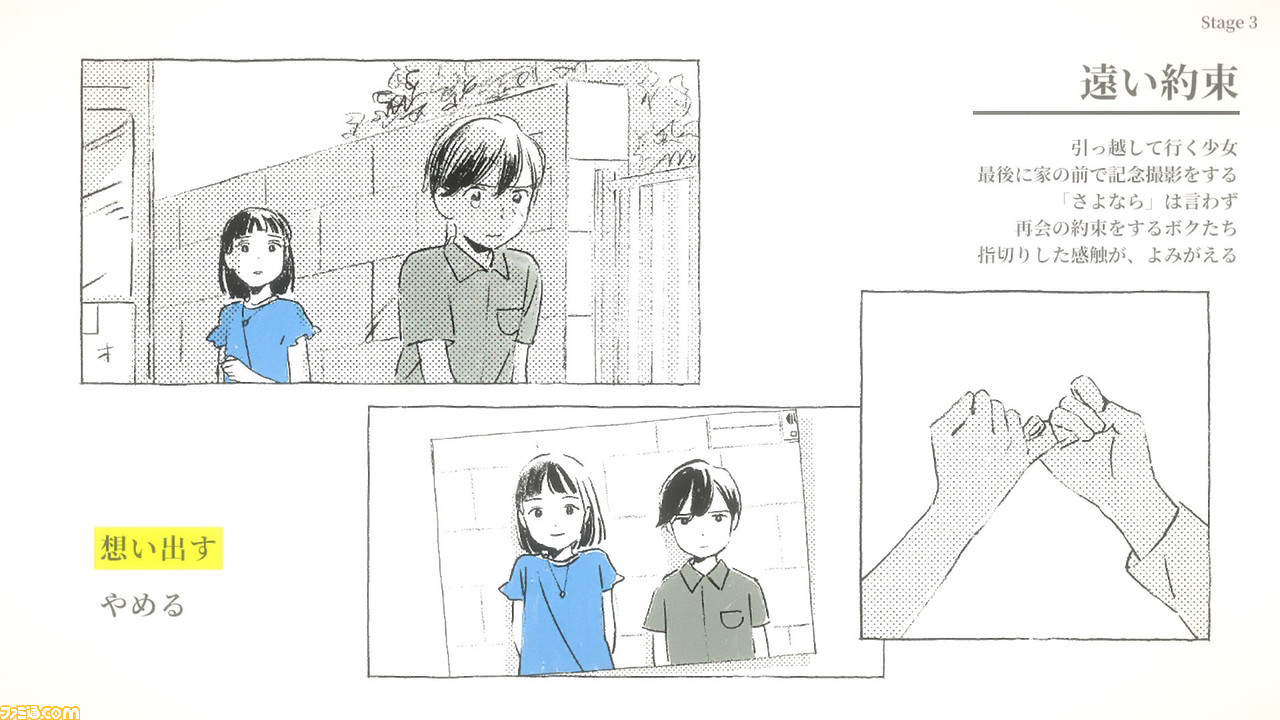

ストーリーにもかなりこだわっているという。ある日トキオのもとに届いた封筒の中に入っていた古い写真に写っていた幼いトキオと、見知らぬ少女。トキオ自身が忘れてしまっている記憶、少女を思い出すために、写真の記憶をたどっていくと、いつしかある事実にたどり着いていく……というストーリーが展開されていく。どんな過去が眠っているのか、どこか切なく、どこか不穏さを感じさせるところもあり、結末が気になるストーリーだ。

また、ストーリー展開と謎解きがしっかりとリンクしたものになっているのも特徴で、たとえばトキオが記憶のなかで計算をするシーンであれば、そこで登場してくる謎解きも計算が必要になるなど、トキオとプレイヤーの心情が重なっていくような体験が楽しめるということだ。

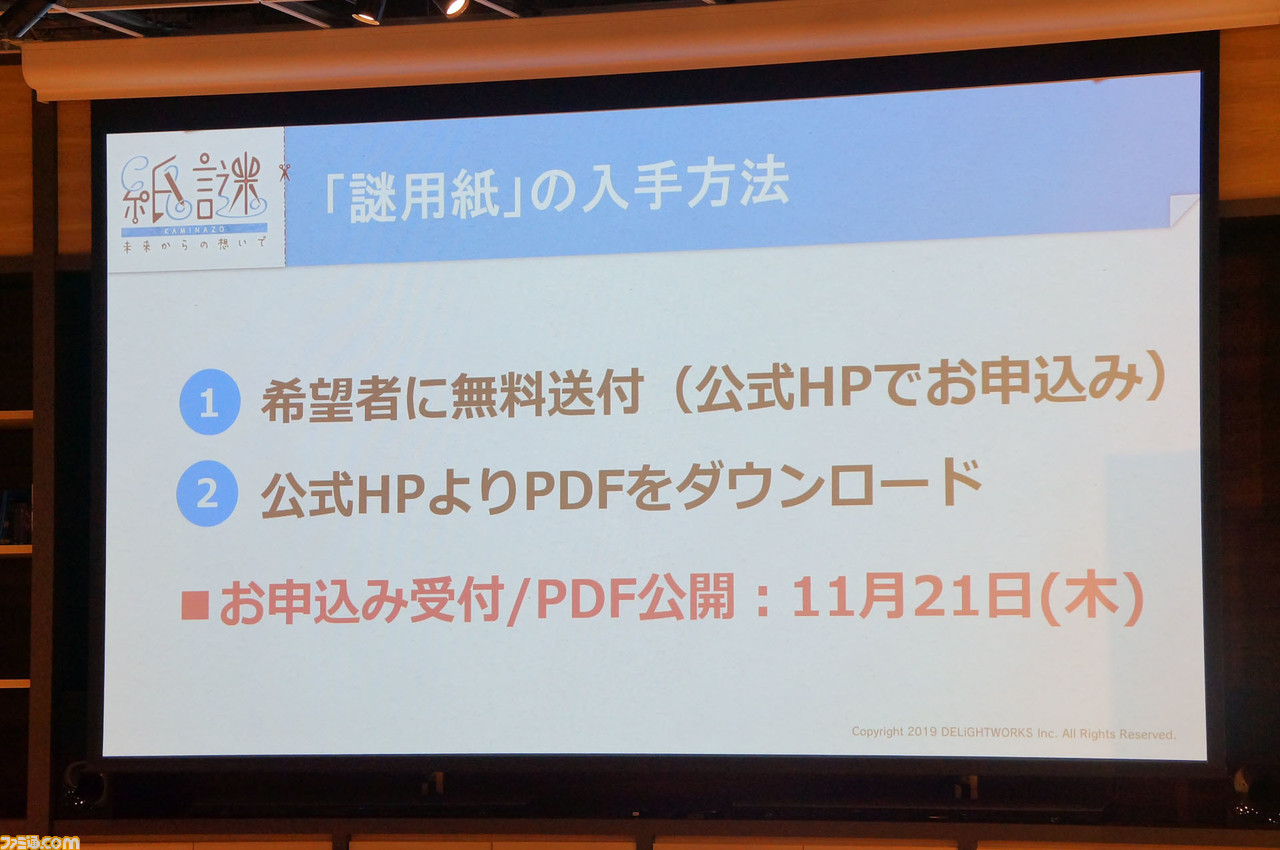

本作のプレイに欠かせない“謎用紙”は、公式サイトにて希望者に無料送付するほか、公式サイトからPDFファイルがダウンロードできるようになるので、それを使って印刷することで入手できるとのこと。“謎用紙”はソフトの配信に先駆けて11月21日から送付申し込みやPDFの公開が開始されるとのことなので、プレイする前に届くように申し込みまたは印刷を済ませておきたいところだ。

手探りの中からの閃きが楽しい!一緒にワイワイと挑めばさらに楽しい!“本格謎解きゲーム”

本作では、思い出の物のひとつひとつがステージになっていて、そのステージをクリアーしていくことで、トキオくんがその物にまつわる記憶を思い出していく。その記憶を取り戻す途中に、いくつもの謎解きがあるというわけだ。

物語はマンガのコマのひとつひとつがアニメーションしたりボイスでセリフを言ったりしつつ、つぎつぎと表示して見せていくという、ゲーム全体のコンセプト同様に紙のアナログ感とゲームのデジタル感の両方の特徴を感じさせる見せかたとなっている。

今回プレイしたのはまだ物語序盤だけではあるが、物語のテイストもそれを支える楽曲も、どことなく切ないような、繊細さを感じさせるテイストとなっていた。

物語の展開が一区切りしたら、いよいよ謎解きに入っていくのだが、「あれ、もうここから謎解き始まってます?」と思うぐらいに、言葉やテキストによる説明はほぼないまま謎解きが突然始まっていく。そもそも操作方法すらも手探りでいろいろ試して理解していくというものになっていて、あえてプレイヤーを突き放してくるような作りだ。

だが、そうした作りなだけに、いま何をすべきなのか自体も自分で考えて発見していくおもしろさがあり、「え、これどうしたらいいの?」という困惑や驚きから入って、「……もしかして、これをこうするといいのかな?」という閃き、そしてトライ&エラーをしていくうちに、いつしか気づけば謎解きにハマっているというわけで、その体験の流れは実際のリアル謎解きゲームなどに近いよさを感じさせた。

謎解きで重要になるというか、必需品なのはもちろん“謎用紙”だ。謎解きの場面では少女の姿のミライちゃんがなにげなく注目すべきポイントの話をしてくれるので、視点操作をしてステージ中を見回しつつ彼女の話しているポイントと謎用紙とを交互に見ていると、「……この記号みたいなものに何か意味があるのでは?」というように、なにかしら謎時のとっかかりに気づいていける。

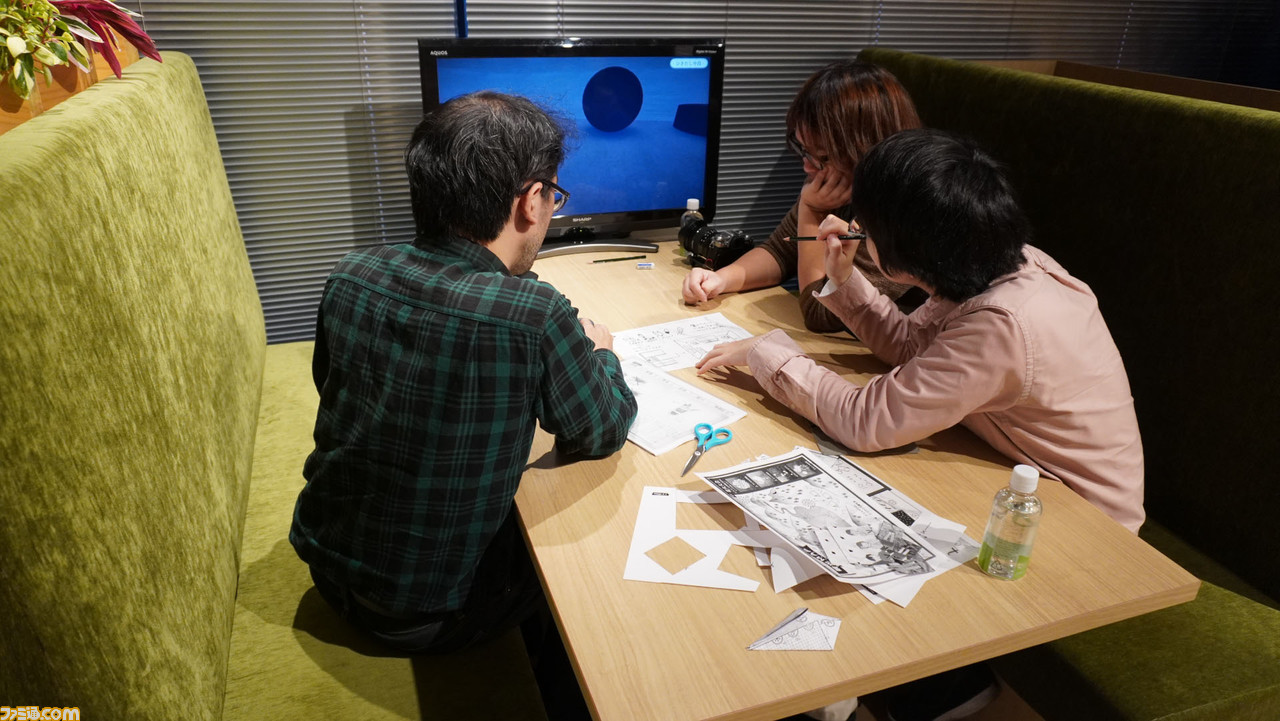

その最初の気づきをきっかけに、いっしょにプレイしている人もまた「あ、ということは、こっちのこれを順番に見ていく?」といった感じに気づいていくし、それが繋がっていって、答えがわかったときには「そうか、こういうことかー!」っと自然と盛り上がっていくというわけで、このあたりのおもしろさはまさに謎解きゲームの醍醐味そのものだ。

謎解きはさすがリアル謎解きゲームを手がける団体が制作しているだけに、非常によくできていて、序盤こそ素直な閃きのままでサクサク解いていけるものになっていたのだが、ステージが進むと素直な閃きからさらに、ひとひねり、ふたひねりしている手強い謎になっていった。それにともなって、プレイする側の本気さ真剣さも高まっていって、のめり込んでいくというわけだ。

本作はもちろんひとりで挑んでもいいのだが、やはり何人かでいっしょに相談しながら挑むのがおもしろいのは間違いない。友だちどうしや家族などでワイワイ話しつつ、謎が解けたときのスッキリ感を共有しつつ楽しんでいくのがオススメ。コミュニケーションをしつつ楽しめるゲームとして、ほかのゲームにない魅力のある作品だ。

体験としても、ゲーム画面でボイス、アニメーション、BGMありのストーリー展開を楽しみつつ、謎解きでは紙というアナログなアイテムに、書いたり、切ったり、折ったりしつつ、画面と両方を見て謎を解いていくという、いままでにないゲーム体験が斬新。ストーリーと謎解き、そして新鮮なゲーム体験と、いずれも良質な作品となっている。謎解きゲームが好きな人、これから年末年始などで人といっしょに盛り上がる機会のある人に、ぜひチェックしていただきたい1本だ。