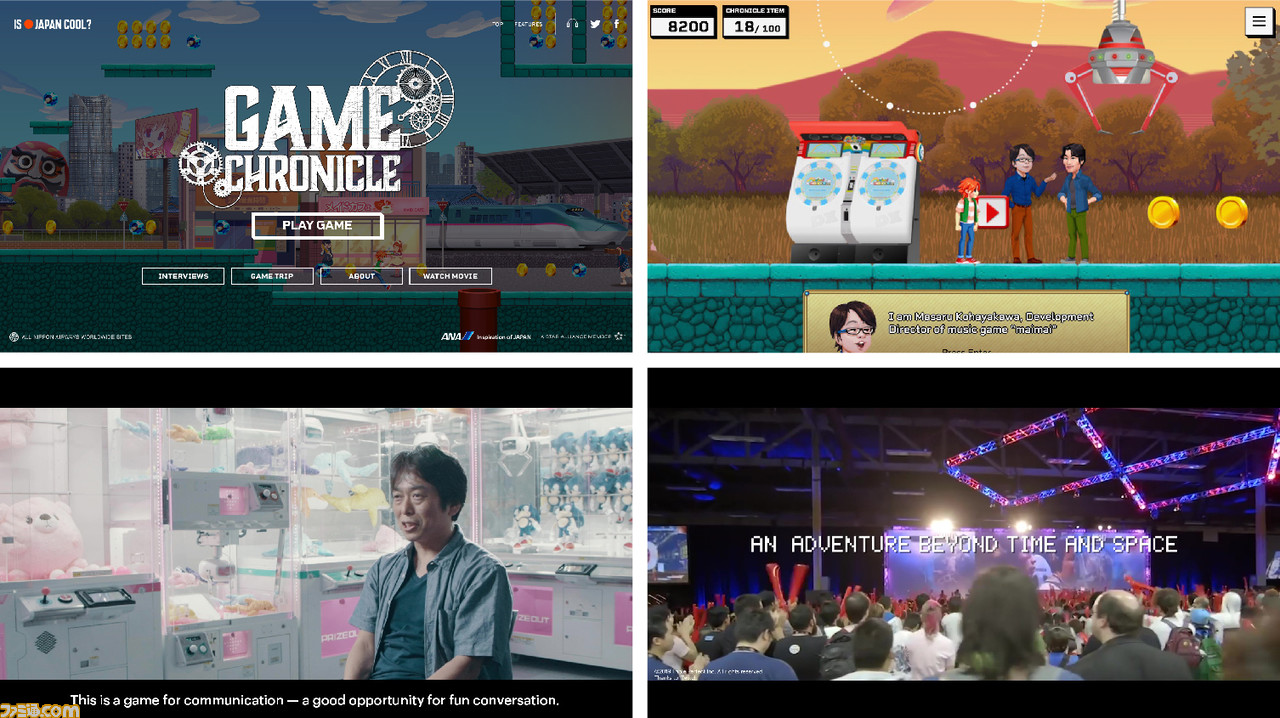

2019年10月30日、ANA(全日本空輸)は、訪日外国人向けプロモーションメディアIS JAPAN COOL?において、日本のカルチャー“ゲーム”をテーマとしたGAME CHRONICLEを公開した。

“GAME CHRONICLE”は、ゲームを“日本の文化”として捉え、世界へその魅力を発信するプロジェクト。1980年代、1990年代、2000年代、2010年代と4つの時代を象徴するゲームの歴史を100のトピックで紹介している。

以下、リリースを引用

1980年代のファミコンから、現代のeスポーツまでをキーマンが語る約40年間続く「日本のゲームカルチャー」を世界に発信「GAME CHRONICLE」2019年10月30日(水)公開

~年代ごとのステージで紐解く、日本のゲーム史~

全日本空輸株式会社(代表取締役社長:平子 裕志)は、訪日外国人向けのプロモーションメディア「IS JAPAN COOL?」において、日本のカルチャーである「ゲーム」をテーマとした「GAME CHRONICLE」を、2019年10月30日(水)に公開します。

「GAME CHRONICLE」は、今では世界に認められる「文化」であるゲームについて、世界へその魅力を発信するプロジェクトです。

クリエイターの発想力や開発者たちの熱い想いの掛け合わせによって生み出されてきたビデオゲーム。

そこにはプロフェッショナルたちが集い、切磋琢磨して磨き上げるチームワークがあります。

そんなゲームの世界が持つ魅力を、より多くの人に伝えることで、訪日旅行のさらなる関心を生むきっかけとなることを目指しています。

<本リリースの見どころ>

- 楽しみながら日本のゲームカルチャーを体験できるWEBサイト「GAME CHRONICLE」が2019年10月30日(水)公開

- 日本のゲーム業界を代表する11人が、開発の裏側やゲーム史を語るインタビュー動画も同時公開

「GAME CHRONICLE」とは?

「GAME CHRONICLE」は、ゲームを『日本の文化』として捉え、世界へその魅力を発信するプロジェクトです。

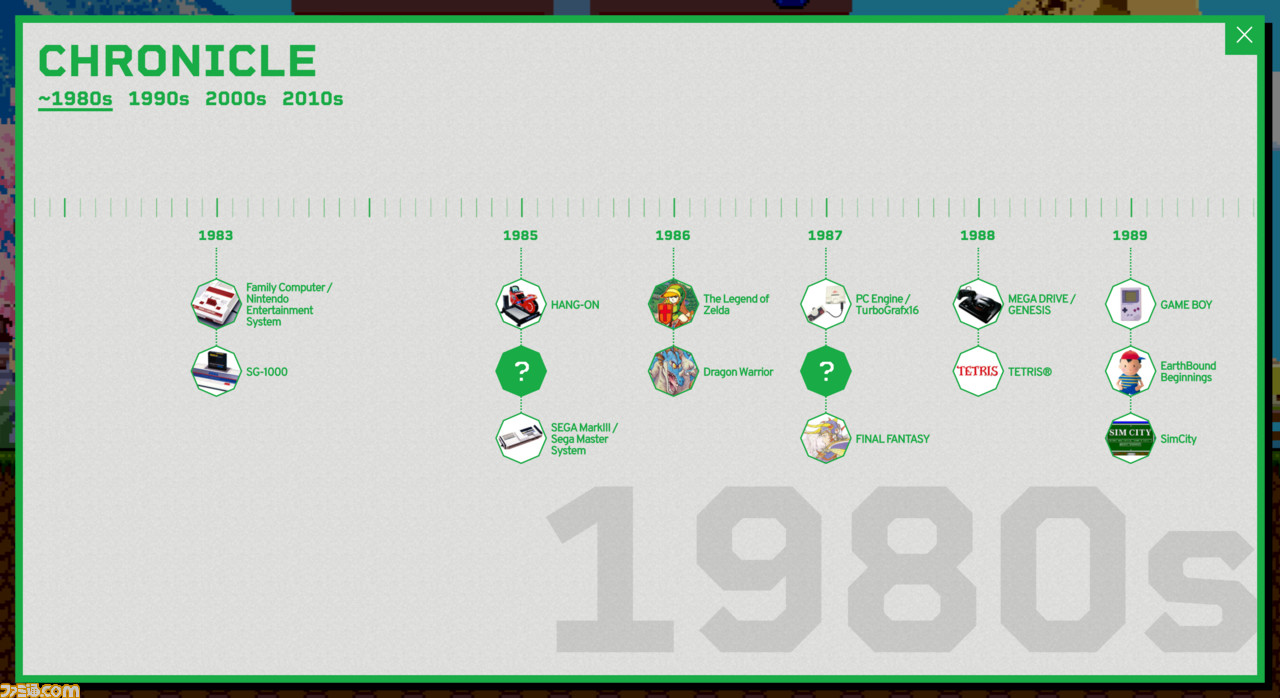

「GAME CHRONICLE」では、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代と4つの時代を象徴するゲームの歴史を100のトピックで紹介しています。

WEBサイト全体がゲーム仕立てとなっているためただ閲覧するだけではなく、楽しみながら日本のゲームカルチャーを体験することができます。

ハードやソフトの進化の歴史に始まり、アーケードゲームや最新のeスポーツ、更に日本古来の伝統ゲームなど、日本のゲーム史を彩る事象の数々をアイテムと見立てて収集することで、ゲーム文化への理解が深まっていきます。

日本のゲーム業界を代表する11人の開発者やクリエイターなどが、開発の裏側やゲーム史を語る「インタビュー」も必見です。

ポイント(1)日本ゲームの発展を「技術的制約」の中で実現! 8bitの1980年代と現代との違い

1980年代、1990年代、2000年代、2010年代の合計4つのステージを探索しながら、日本のゲーム史を紐解いていきます。

各年代は、当時の技術的制約が再現されており(1980年代は「8bit」、1990年代は「16bit」など)、ゲームの中での技術的進歩も感じることができます。

各年代のステージデザイン

ポイント(2)アイテムを集めて、日本のゲーム史を知ることができる

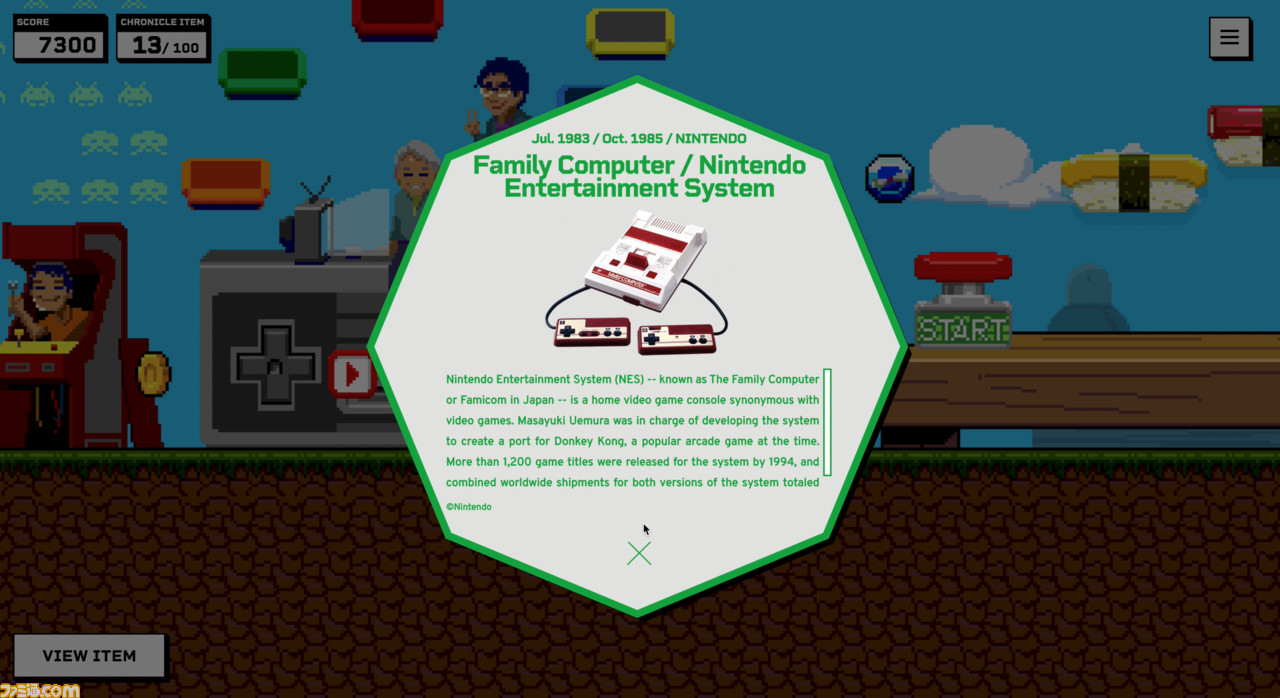

各ステージには計25個のアイテムが存在し、各年代ですべてのアイテムを取得すると、合計100個のアイテムを取得することができます。

アイテムは、日本のゲーム史を語るうえで欠かせない「ハード」「ソフト」「アーケード」「アナログ」「eスポーツ」で構成されており、集めたアイテムで「年代記」を作ることができるほか、集めたアイテムの詳細情報も確認することができます。

ポイント(3)日本のゲーム業界を代表する11人が、開発の裏側やゲーム史を語るインタビュー

各ステージでは、日本のゲーム業界を代表する「開発者」や「クリエイター」などが、開発の裏側やゲーム史を語る「インタビュー」も見ることができます。

メーカーの垣根を超え、「日本のゲームの魅力を世界に発信する」ために、ファミコン開発者からeスポーツのプロ選手まで、日本のゲーム史を語るうえでキーとなる方々の、ここでしか見られないインタビューは必見です。

【No.1ファミコンの開発者が振り返る、一大ムーブメントの要因】

ファミコンの開発者である上村 雅之氏は、ビデオゲームについて研究があまりされていなかった時代に日本で登場した、インベーダーがマイクロコンピュータにて実現したことで、テレビゲームにつながる橋渡しの役割を果たしたと語っています。

また、ファミコンが発売された功績とは、ゲームはこんなに楽しくて面白いものなんだと広く子ども達に伝えたことだと語る、ゲーム雑誌『週刊ファミ通』の編集長である林 克彦氏。

ゲームそのものの遊び、ゲームにより拡がるコミュニケーションは、ファミコンがあったからできたもの。

そんなファミコンの誕生秘話からなぜ大ブームとなったのかまで、開発者と編集長それぞれの目線で語っています。

【No.2プレイステーションがゲーム産業にもたらした革命】

リアリティを追求し、ゲームの世界に入ったような形を目指したかったと語る、プレイステーション4およびプレイステーションVRの開発を担当した伊藤 雅康氏と、プレイステーションは、やんちゃで遊び心にあふれていて、玉手箱のように色んなものがでてくるような存在と話す、ゲーム雑誌『週刊ファミ通』の編集長・林 克彦氏。

世界を動かしたプレイステーションには、常に時代の先端のその先を目標とし、ハードウェアやサービスを通じて世の中を変えようという開発者の想いが強くありました。

ゲームの世界が多様化した現代。

ゲームの捉え方も人それぞれ違うものの、ただ1つ共通しているのは、面白いものを遊びたいという気持ちがあるのではないでしょうか。

ゲームをスポーツのひとつとして、ひとつの文化として、2人が語ります。

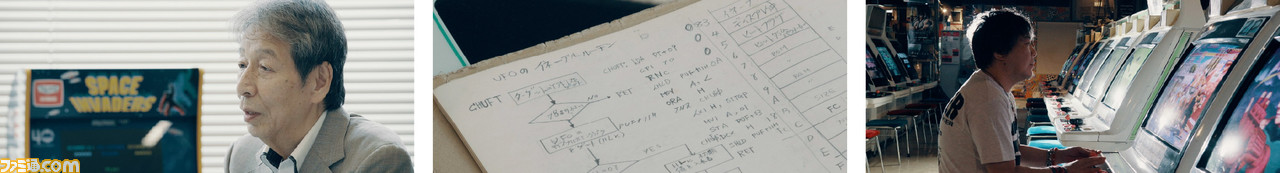

【No.3日本のゲームの夜明け、『スペースインベーダー』誕生秘話】

「アメリカのゲームを超えたい」とインベーダーゲームを開発した西角 友宏氏と、都内にある今もレトロゲームが数多く稼働するゲームセンター“ミカド”の店長・池田 稔氏。日本が誇るインベーダーゲームの魅力を開発者とユーザー、それぞれの視点で語ります。

国や年齢を問わずに楽しまれたインベーダーゲームを見て、「面白いゲームはどこでも、誰にとっても面白い」ことを感じたと西角氏は話します。

当時、限られた技術のなかでいかに楽しむかを探求してつくられたインベーダーゲーム。

人気を獲得した背景には、作り手の細かいこだわりと、シンプルゆえの楽しさがありました。

かつてゲームがセンターにくる時代を築いたインベーダーゲームを通して、時が経っても変わらない「ゲームの楽しさ」を伝えるムービーです。

【No.4トップゲームクリエイターたちが語る、ゲームの魅力と可能性】

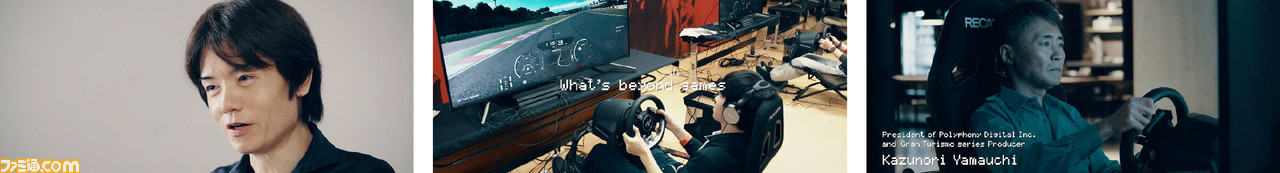

『星のカービィ』シリーズ、『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズを手掛けた桜井 政博氏と、『グランツーリスモ』シリーズのプロデューサーの山内 一典氏のトップゲームクリエイター2名によるインタビュー。

「リスクを犯して何らかのリターンを得るのが、ゲームの面白さの1つだ」と答える桜井氏。

彼の原点は何か、ゲームクリエイターとしての喜びについて語っています。

一方、ビジュアルやテキスト、シミュレーションで感じるドライビングフィールの美しさ ――、あらゆる箇所で美しいものをつくりたいと語る山内氏。

ゲームクリエイターの喜びとは何か、ゲームを超えるものとは何か。

トップゲームクリエイターたちだからこそ語ることができる、ゲームの魅力と可能性について知ることができるムービーです。

【No.5ゲーセン大国が誇る、アーケードゲームの進化のかたち】

音楽ゲームの本質は楽しいという感情であると語る、音楽ゲーム『maimai』の開発ディレクターの小早川 賢氏と、ゲーム性は変わらないが、遊び方は変わっていると語る『UFOキャッチャー』シリーズのプロデューサー深澤 光晴氏。

成熟しつつあった音楽ゲーム市場で勝負をしてみようと思った小早川氏は、独自のデバイスだからこそ、日本だけにしかない光景があり、同様に日本だけにしかない進化もあると語ります。

一方、深澤氏は楽しさの先にある、普段の生活ではできない体験ができるクレーンゲームでは、どういう風に景品をとって遊んでもらうか、景品がとれるまでにいかに楽しんでもらうかを作り上げることが大事とのこと。

彼らにとって、日本らしいゲームとは何か。その本質とは。

リアルだからこそコミュニケーションが生まれやすいアーケードゲームの変化について、何を意識してゲームを作っているのか語っています。

【No.6日本初のプロゲーマーが明かす、勝負哲学】

自分がやっていることは変わらないが、社会の評価が変わったと話す、日本初のプロゲーマー梅原 大吾氏。

17歳の若さで世界チャンピオンのタイトルを獲得した梅原氏は、子どもの頃から競い合うのが好きだったという。

意外にも、世界一になるのが目標ではなく、同じ空間で練習している人達に、自分のことが一番強いと満場一致で認めてもらうことに価値を感じると語っています。

個人競技だけれど、戦う先は世界。

強くなるために、レバーをボタンに変えて、2/60秒の差を気にしたり、ボタンの押す音で動作がばれないように清音ボタンに改造したりするなど、そこには、プロゲーマーの道具へのこだわりがありました。

梅原氏が思うゲームとは。eスポーツの未来とは。

日本初のプロゲーマーのマインドを知ることができるムービーとなっています。

【No.7日本の伝統文化、将棋に秘められたゲームの美学】

中学生の頃からプロの世界で戦い、今年5月には通算勝利数歴代1位の棋士となった羽生 善治氏。

数ある遊びのひとつであった将棋の「ちょっとやってもコツが全くわからない」ところに面白さを感じ、将棋の世界に入ってから数十年、「ゲームは人間の暮らしの一部」と語ります。

人間とは異なる時間の感覚で将棋を指すAIの登場により、独自の美学をもって芸術性の高い娯楽とされてきた将棋が変化している現代。

羽生氏自身は、将棋とテクノロジーの融合に未知数の可能性を見出していると言います。

確率だけで決まらない、いつも正しいことばかりしているというのがベストな選択とは限らないところが面白い。

昨今、人間の存在価値が改めて問われている将棋というゲームについて、今なお変わらない面白さを交えながら、伝統の変容を紐解きます。