日本最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC 2019より、第5世代移動通信システム5Gに関して解説された“5Gでゲームはどう変わる?~そろそろ気にしておきたい5G最前線~”のセッションの模様をお伝えしよう。

“高速・大容量”、“多量接続”、“超高信頼・低遅延”が魅力の第5世代移動通信システム“5G”

いよいよ今月からプレサービスが開始される第5世代の移動通信システム“5G”。スマートフォン・携帯電話における通信の最新世代登場となるが、このセッションでは、そんな5Gについて「5Gは現行の4Gと何が違うのか?」、「ゲームは5Gでどう変わるのか?」といった、ゲームと5Gの関係について解説された。

登壇したのは、日本電信電話 NTTネットワークサービスシステム研究所より本間俊介氏、NTTドコモより石塚広樹氏、ZIKU Technologiesより春日秀之氏。それぞれが、ネットワーク機器研究、アプリケーションエンジニア、ゲームアプリの開発という視点から、5Gとゲームについて解説した。

まずは次世代の5Gと現行の4Gとの違いのおさらいからセッションはスタート。モバイルネットワークは約10年のサイクルでアップデートされており、2010年代を支えた4Gから、2020年代はいよいよ5Gの世代ということになる。

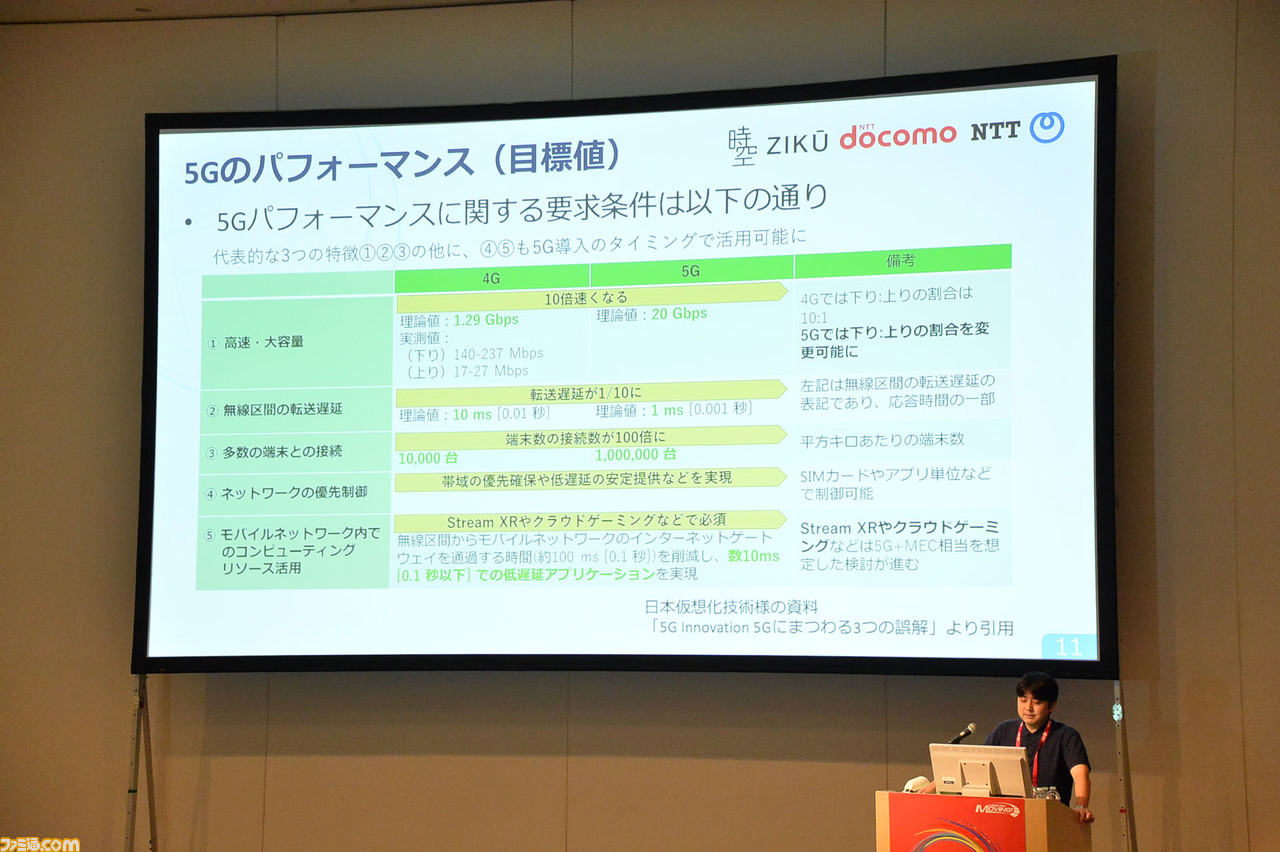

5Gの特徴として、“高速・大容量”、“多量接続”、“超高信頼・低遅延”が魅力のポイントであり、通信速度は4Gから約10倍に、大人数が集中して接続しても安定した通信ができる多量接続の数は4Gの約100倍に、ゲームでも重要なポイントになる低遅延は4Gの約1/10になるとされている。

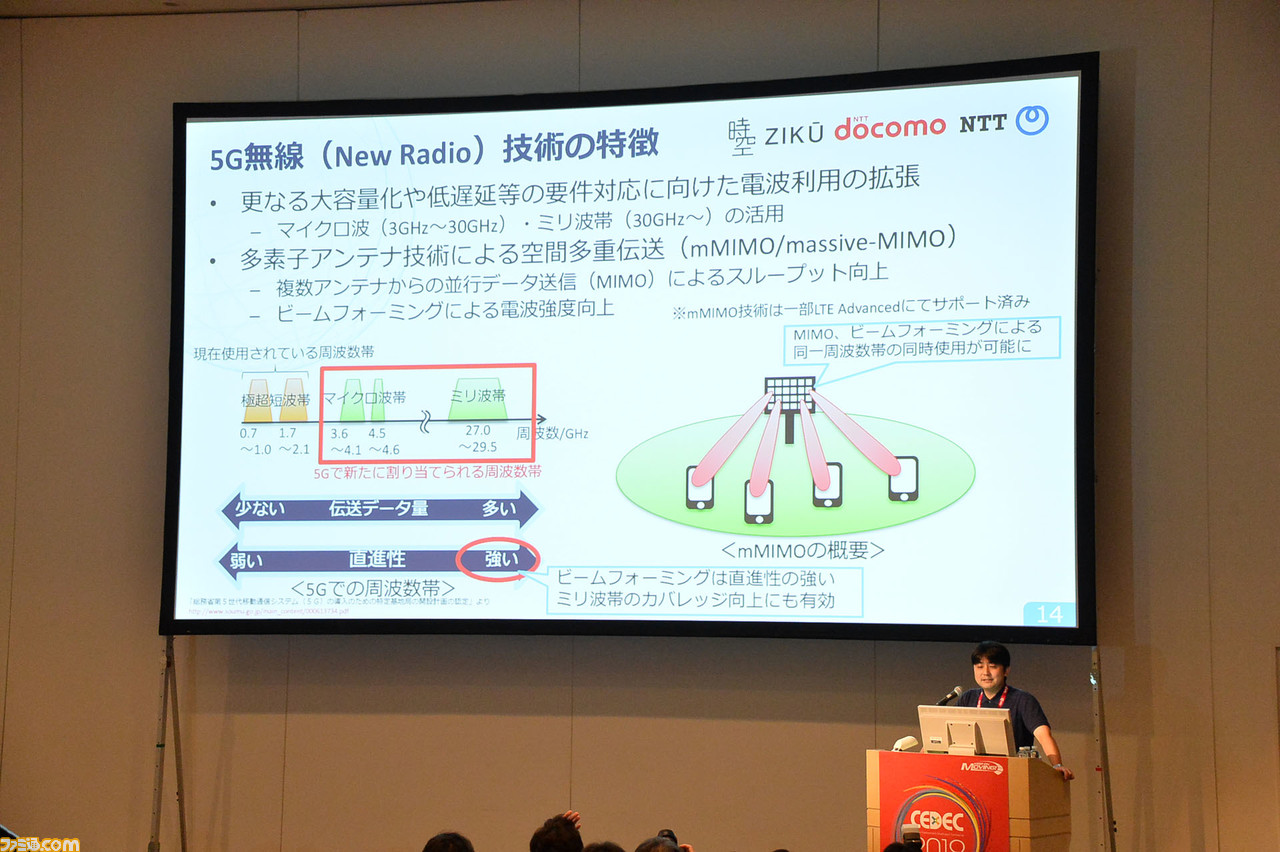

仕組みとして、5Gでは、4Gまでで使用されていた電波とは周波数帯が異なっており、より直進性が強く電波強度の高い周波数が使われる。そのため、いままでよりも大容量化や低遅延化を実現できるという。

ただし、その周波数の電波は直進性が強いため、室内の壁などによる遮断には弱いという特徴もある。そのため、より多くの基地局の設置が求められるところがあるそうだ。

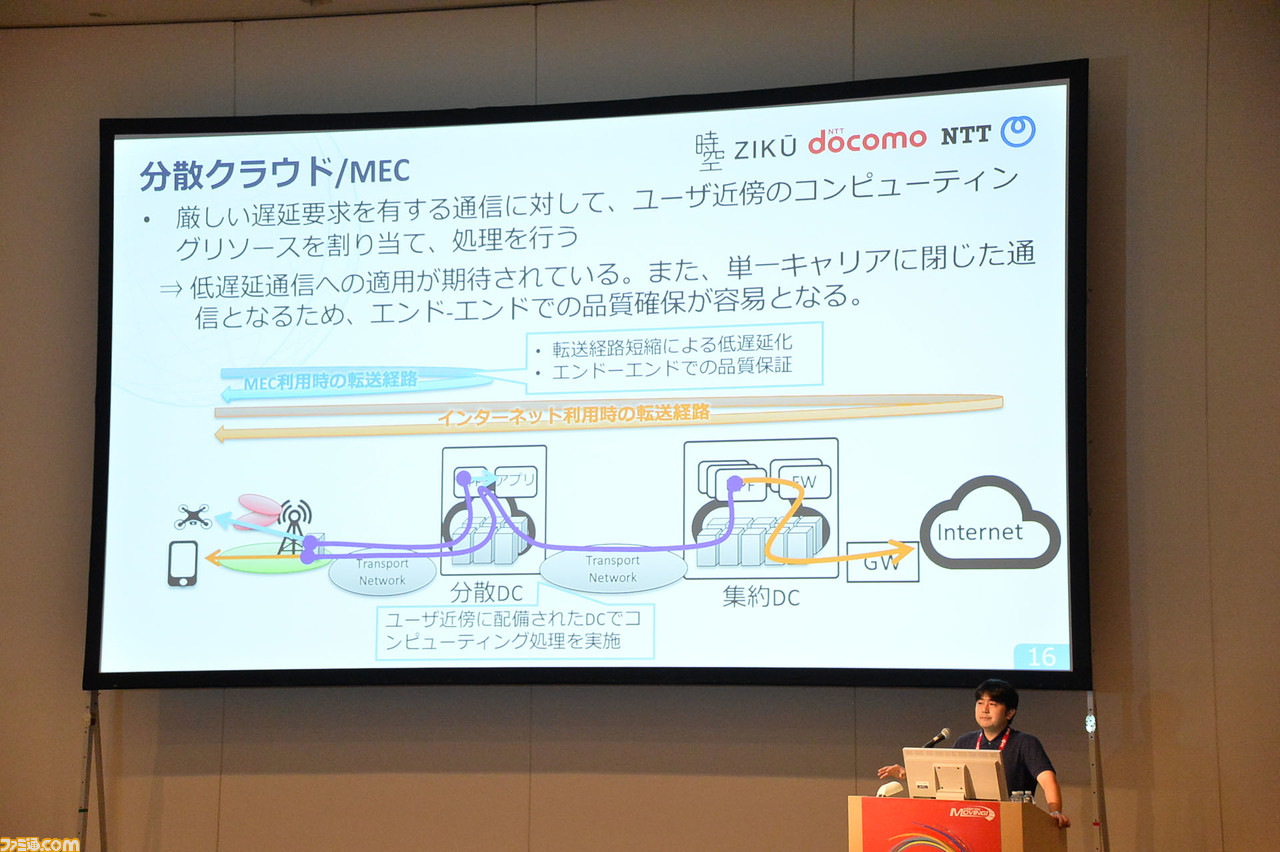

5Gの低遅延の実現には、MEC(Multi-access Edge Computing)という分散クラウドの技術が用いられる。いままではインターネットへの転送経路を通していたところを、よりユーザーに近い距離でのコンピューティングリソースで処理を行うようにすることで、直接的に転送経路を短縮して低遅延通信を実現するというわけだ。

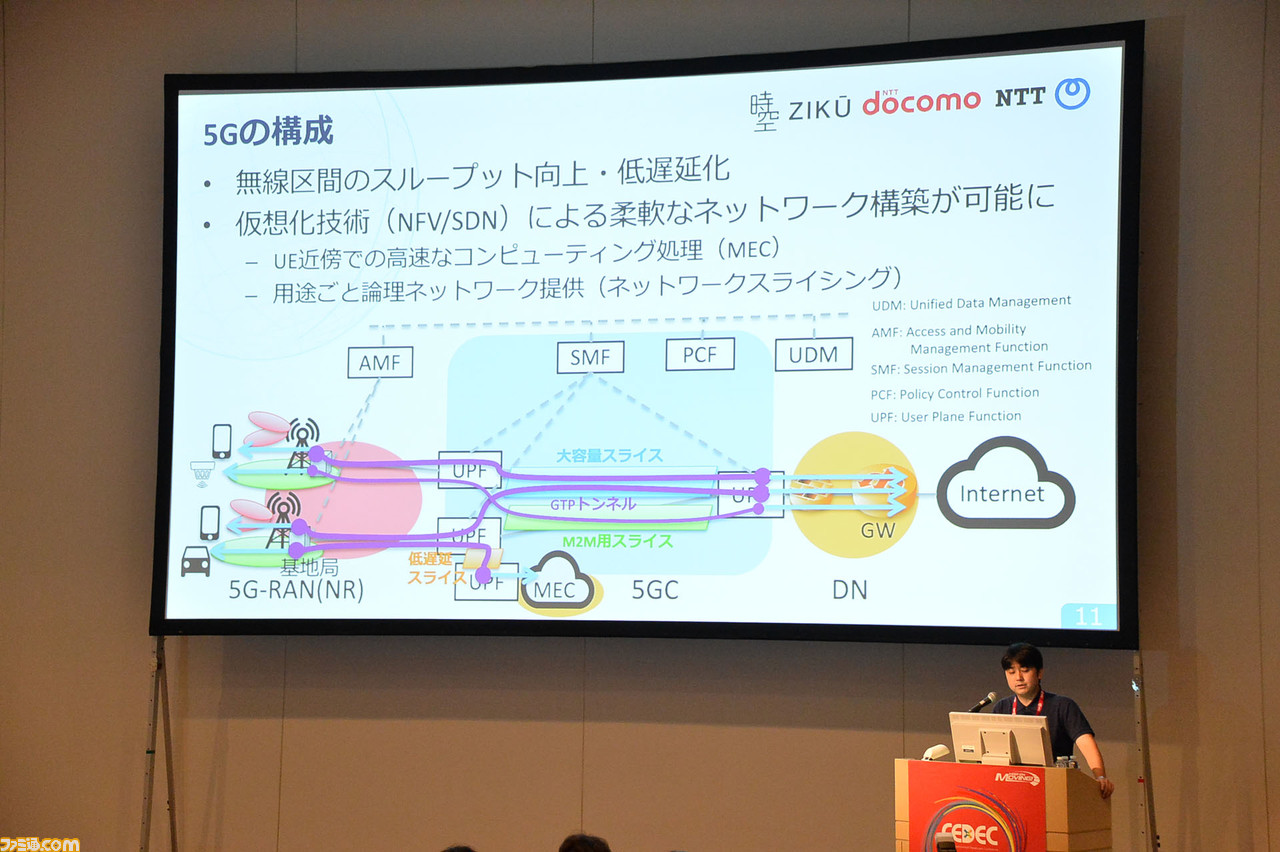

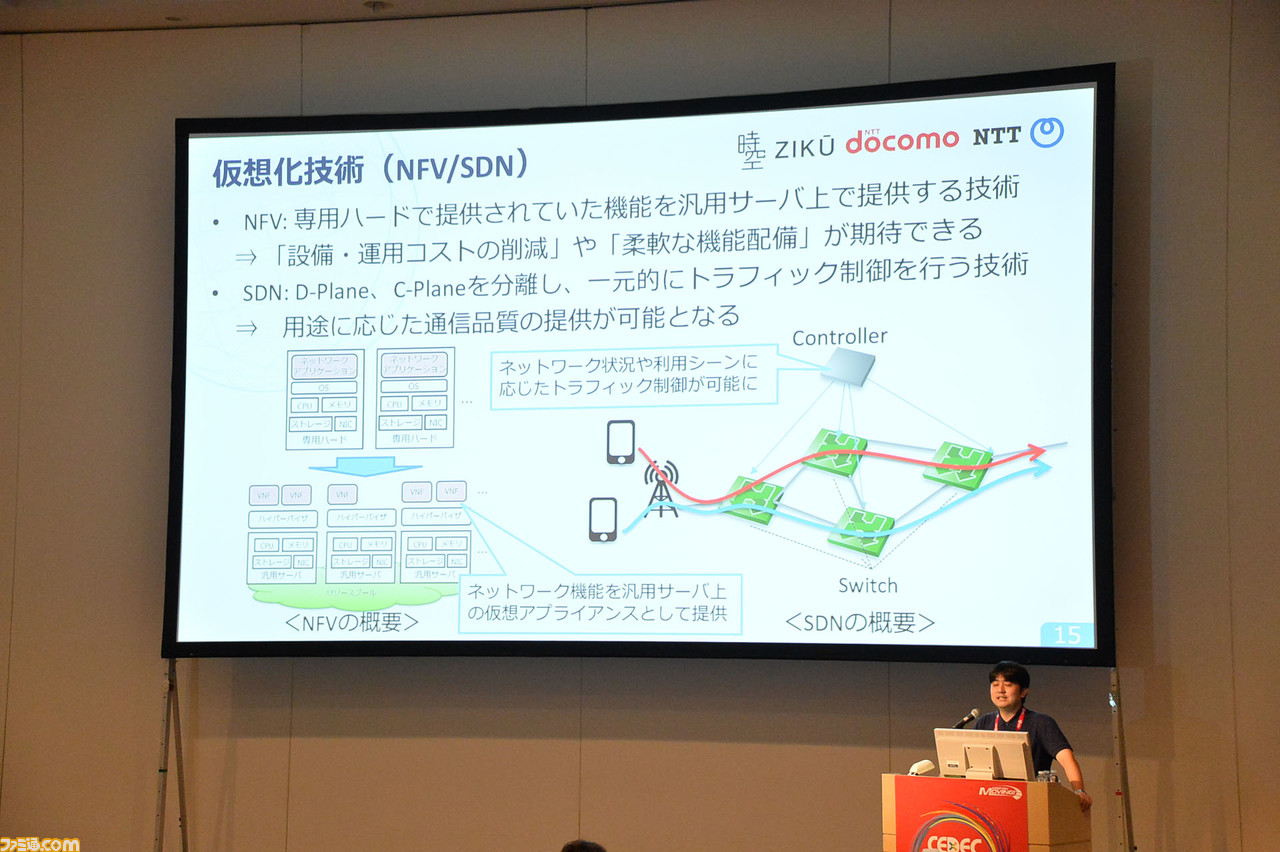

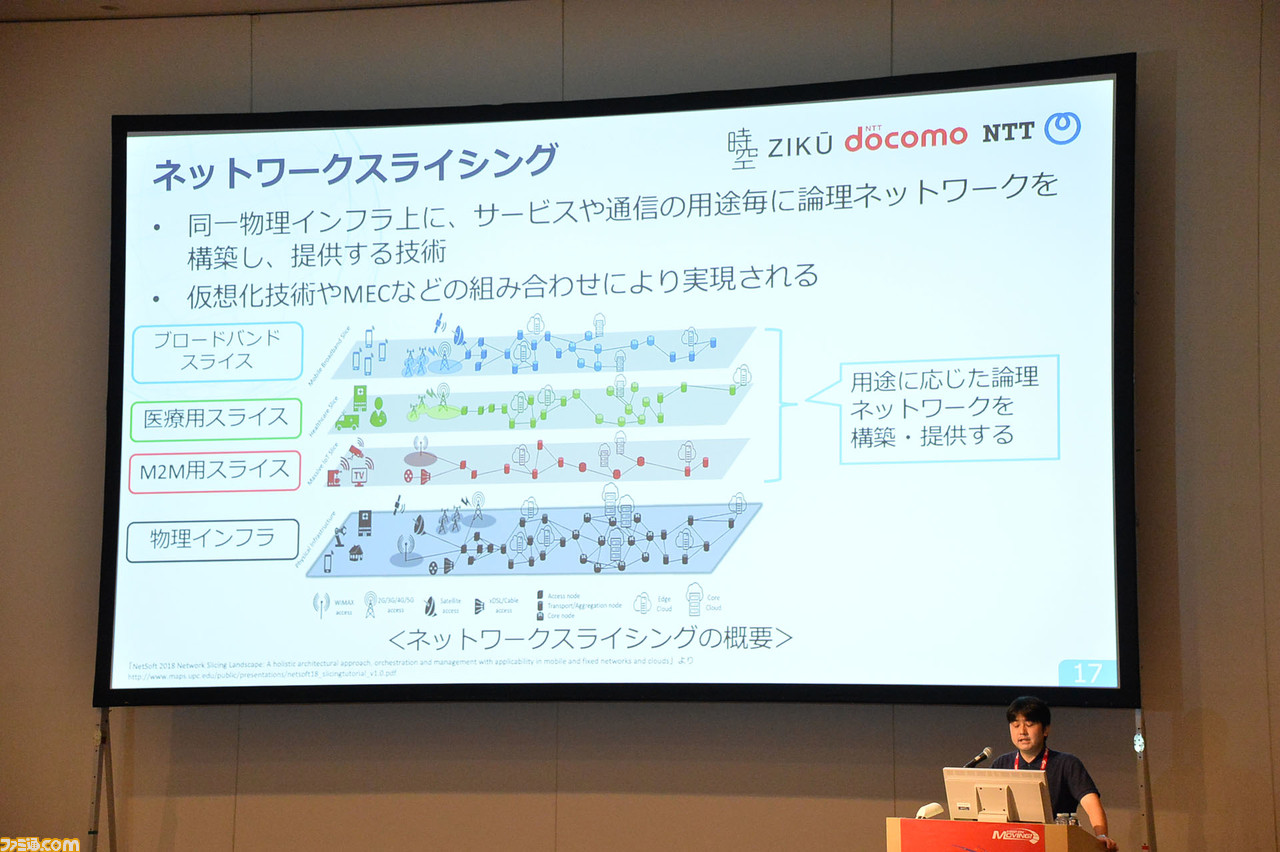

こうした特徴と魅力がある5Gだが、それら“超大容量”、“多量接続”、“超高信頼・低遅延”を同時に使えるわけではなく、サービスの用途に合わせていずれかに絞って使い分けていく“ネットワークスライシング”という手法を用いるのが、5Gの大事な特徴となる。

たとえば、映像ストリーミングであれば大容量に、ゲーム用の通信であれば低遅延になど、特化させたスライスを使っていくことになる。これについてはゲームなどのコンテンツ制作者サイドも、5Gのモバイルネットワークをカスタマイズし、最適化して扱っていくことが求められる。だが、それをうまく扱えば、これまでは通信がネックで実現できなかったアイデアもできるようになるという。

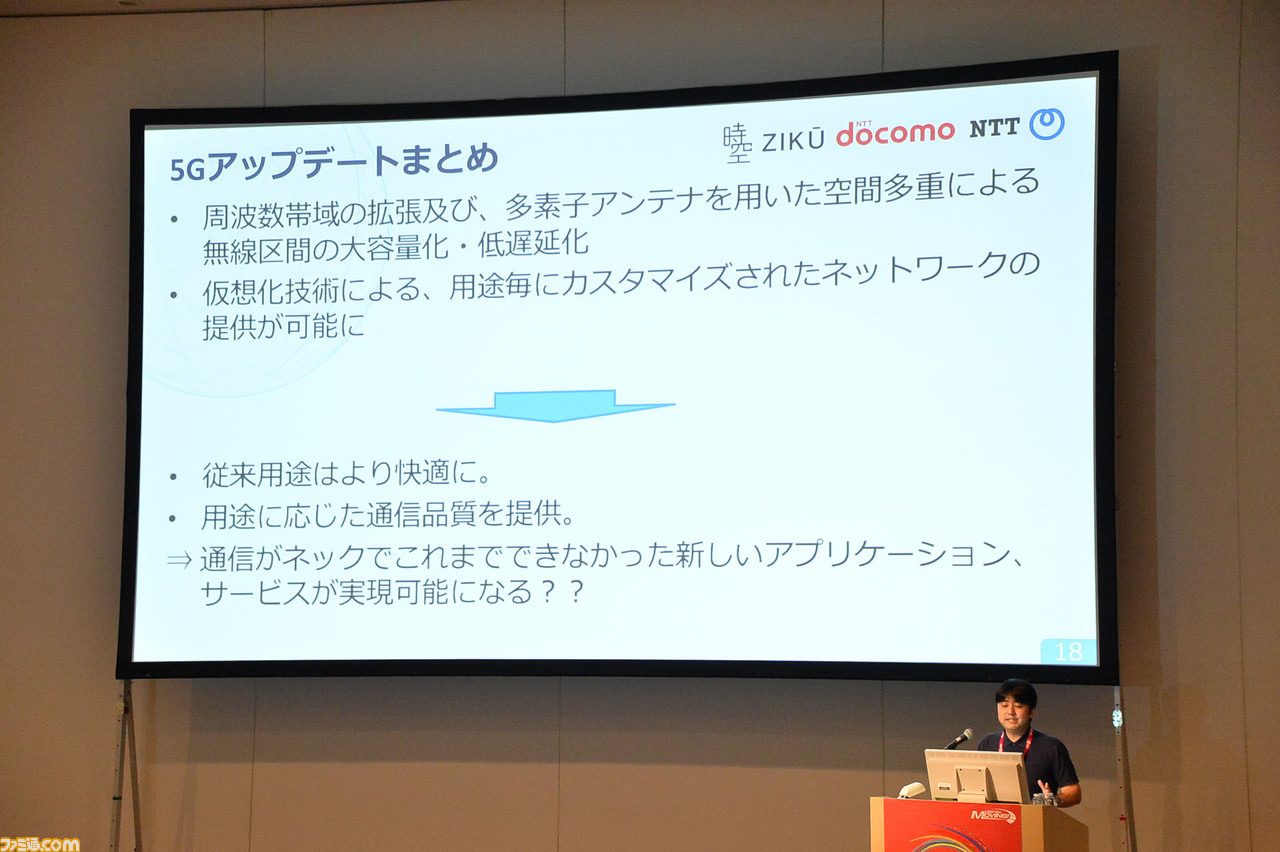

ざっくりまとめると、4Gよりもあらゆる面で強いモバイル回線を用途に合わせて柔軟に活用できるというわけで、これまでよりも活用の幅が広がり、できることも増えていくだろうというわけだ。

では、そんな5Gはゲームシーンで具体的にどのように活躍してくれるのか?

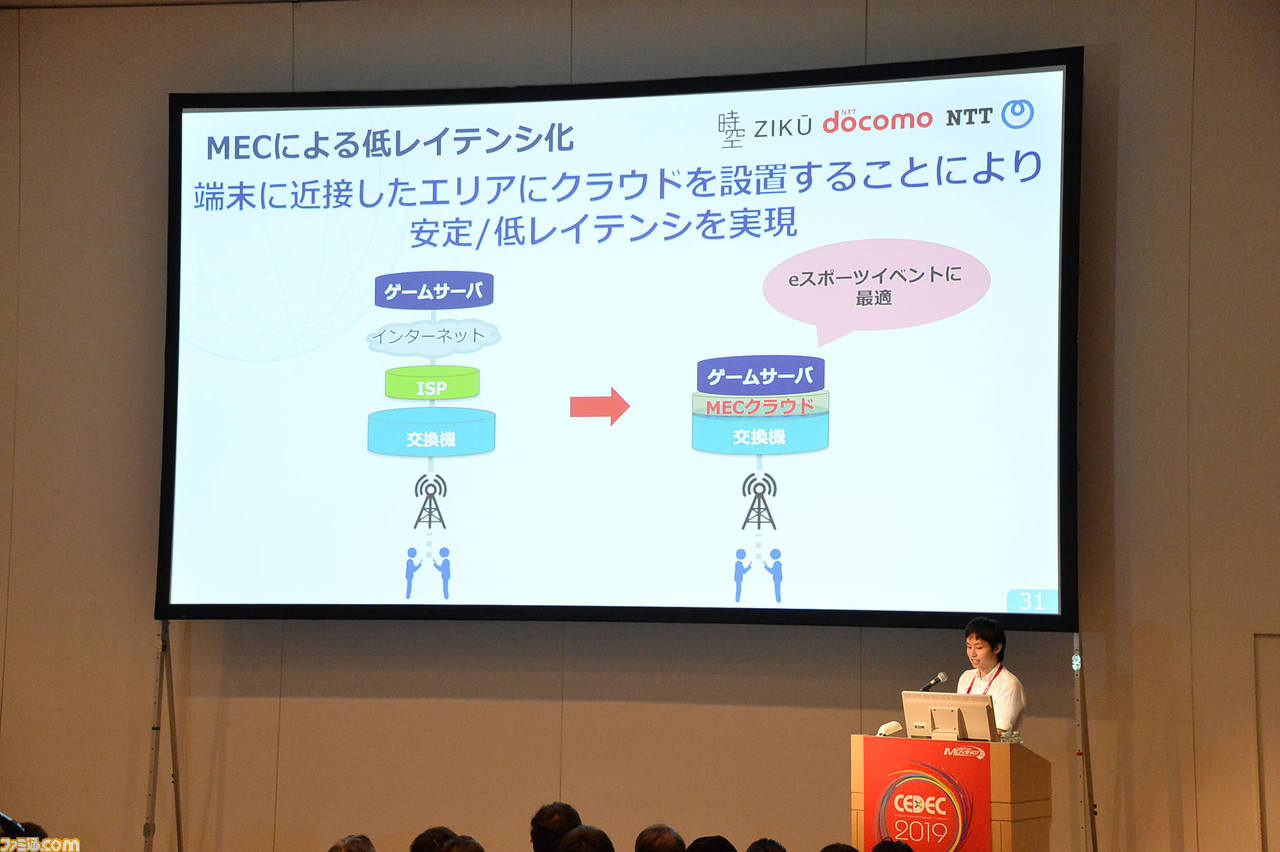

たとえば、eスポーツイベントであれば、低遅延を実現するMECと、低遅延に特化させたネットワークをスライスして運用することで、従来よりも安定し、かつ低レイテンシでの通信が実現できる。

また、ゲームそのものの通信でも、前述のようにゲームアプリの性質に合わせたネットワークで通信させることができるので、対戦もののアプリなら低遅延のスライスで、ゲーム内にもストリーミング映像を用いるようなアプリならば大容量に最適化させたスライスで通信させるといったことができる。

多接続という点では、いままでできなかったようなゲームイベントも実現できるかもしれない。4Gまでは、イベント会場などでアクセスが集中すると通信が重くなったり悪い場合には通信できなくなったりといったことが起きていたが、5Gならば多接続に対応できるので、たとえば、イベント会場で大人数参加型のゲームイベントも可能になるという。

従来のネットワークより遥かに快適なオンラインゲームプレイが可能に

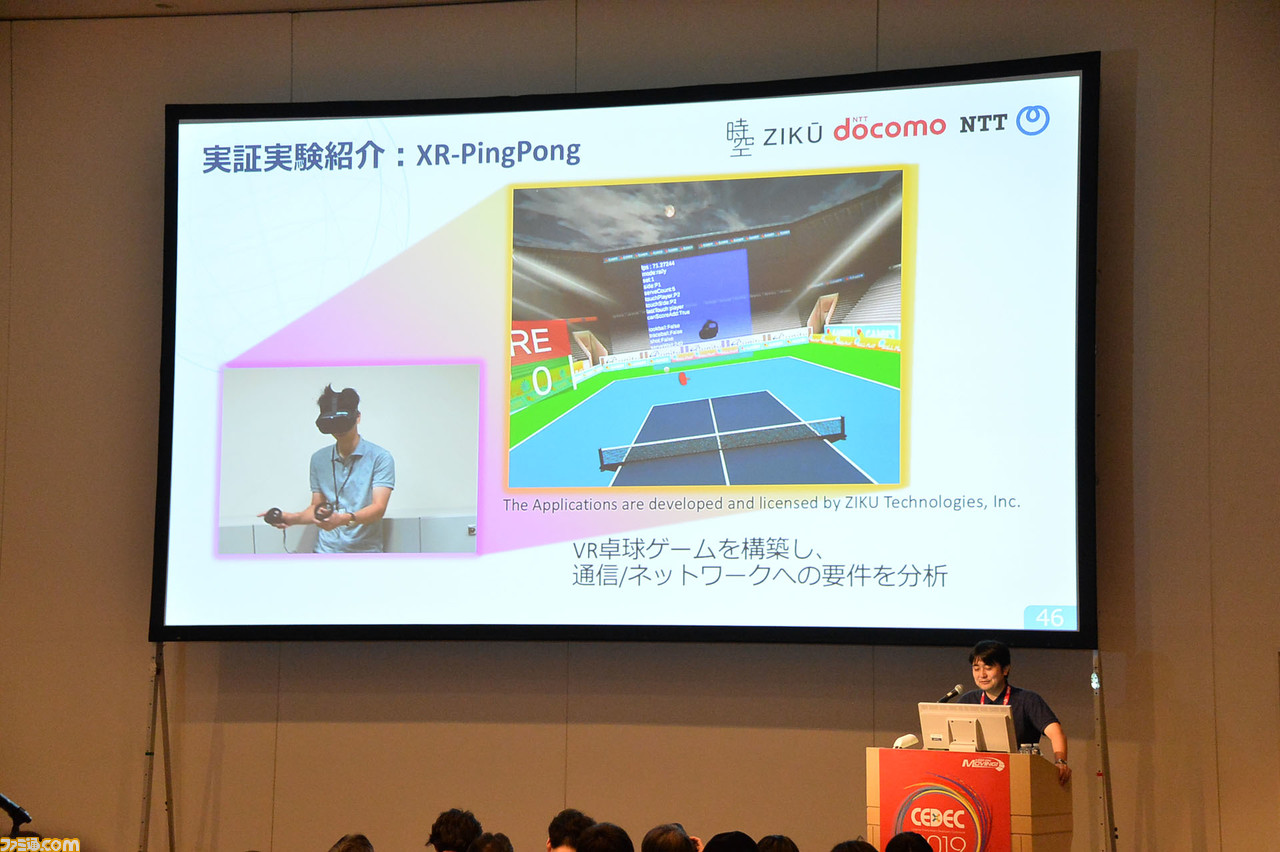

ここからは、ZIKU Technologiesが研究開発をしている『XR-Ping Pong』というVR卓球ゲームを交えて解説された。なぜ卓球のゲームになったのかと言えば、卓球というレスポンスが重要なゲームは遅延の影響が大きく分かりやすいからとのこと。

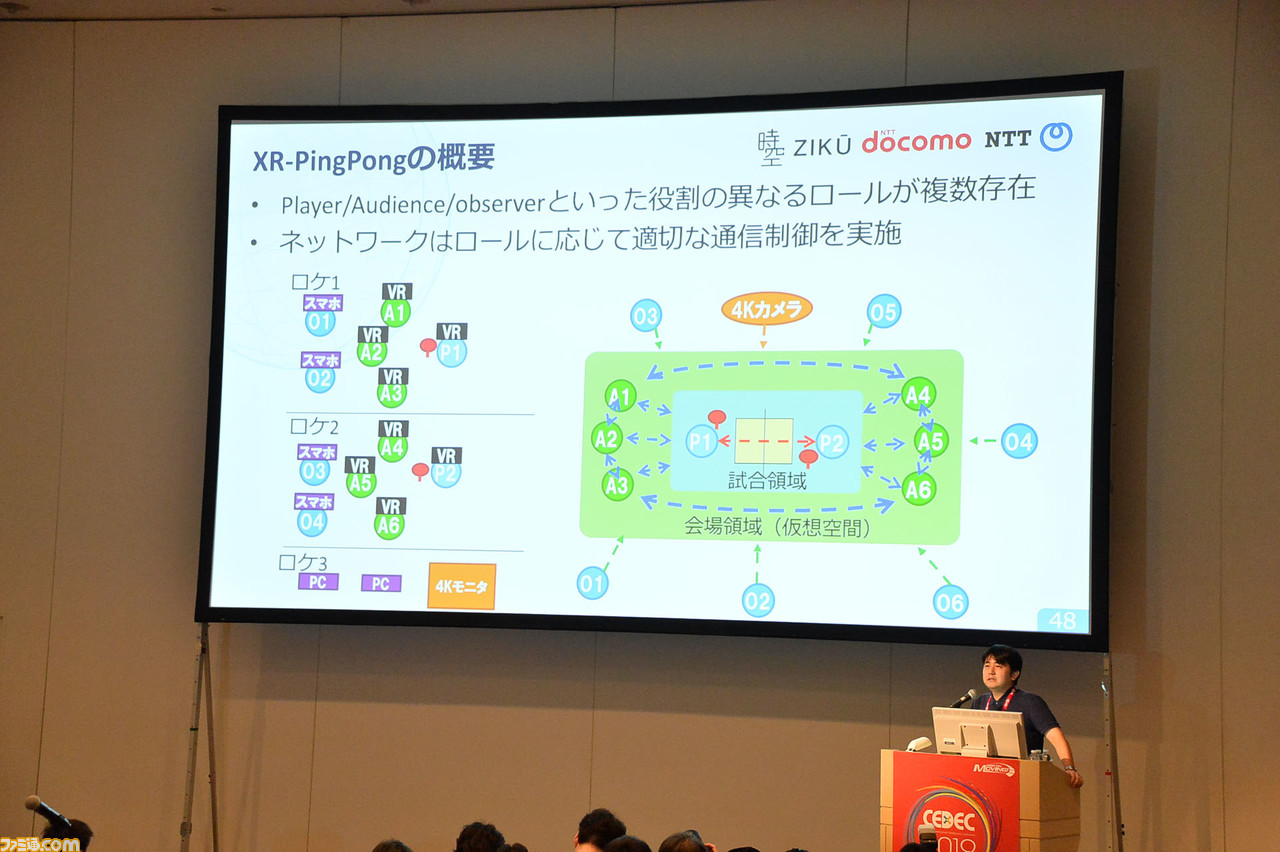

『XR-Ping Pong』は5Gのネットワーク研究のひとつとして、多人数がゲーム内に参加できる作りになっている。参加者には、“プレイヤー”、“参加型オーディエンス”、“視聴型オーディエンス”という分類があり、それら参加者のスタンスに合わせたネットワークのスライスを使っている。

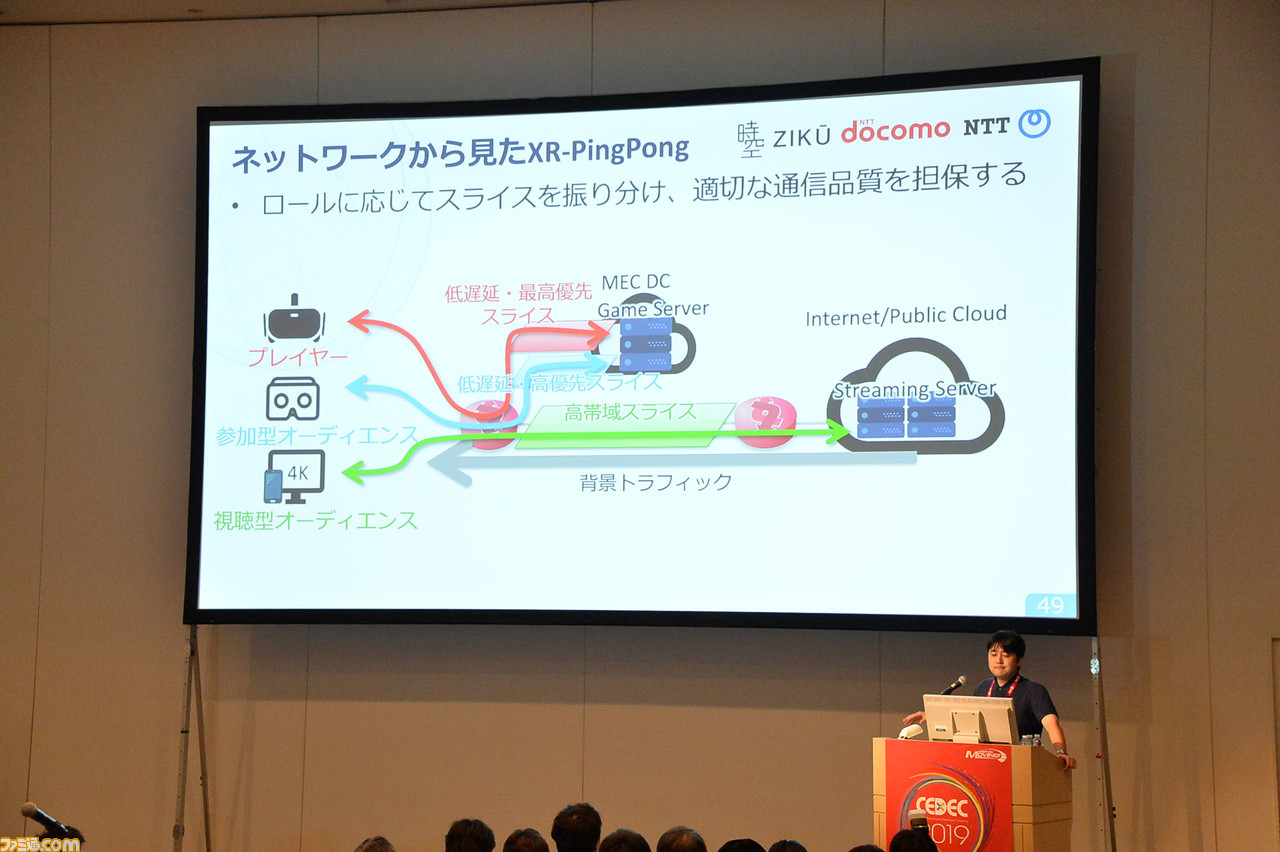

プレイヤーは卓球そのものをプレイする人なので、低遅延で優先度も通信全体の中でもっとも高いスライスを割り当てている。

参加型オーディエンスとは会場にいて目の前の試合を観戦している人のこと。そのため、プレイヤーほどではないが低遅延のスライスを割り当てて、試合の動きを楽しめて盛り上がれるようにしているそうだ。

視聴型オーディエンスはテレビ中継のように観戦するスタイルの参加者で、ここには映像ストリーミングを提供するための高帯域なスライスを割り当てている。

試合会場での卓球という一例だが、これまでにない“参加者別のネットワークスライシング”という手法が使われており、その使い分けをしっかりコントロールすることで、より快適なパフォーマンスを発揮できるのが5Gのポイントというわけだ。

5Gが遅延に対してどのように低減効果を発揮できるかという研究も、この『XR-Ping Pong』で行われている。

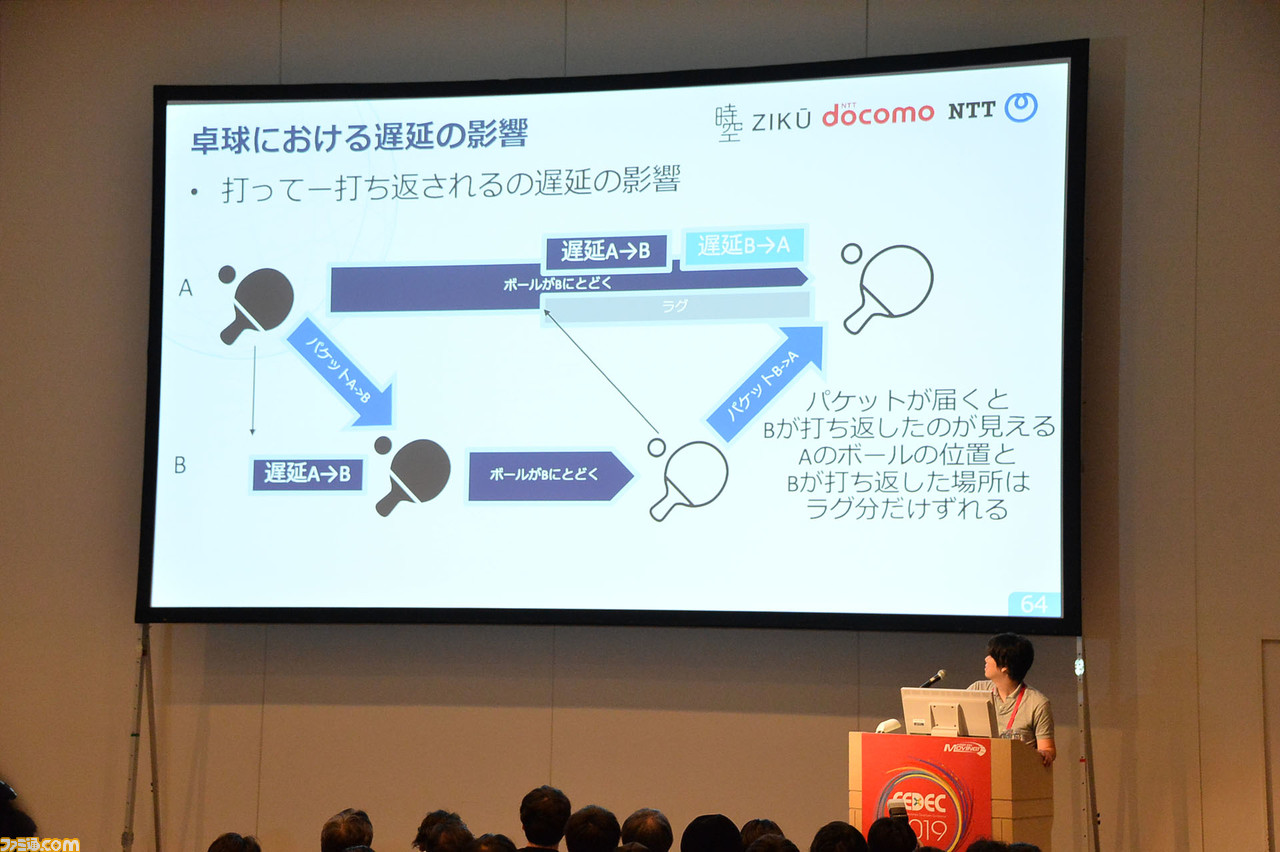

『XR-Ping Pong』はVR空間のなかで腕を振って“球を打つ”というものなので、遅延はプレイヤーの重要なインタラクションに大きく影響する。

そのため、処理の遅延があまりにひどい場合はボールがワープしたりするし、こちらがラケットを振っても反映されるのが遅くなったりしてゲームが成立しなくなってしまう。ゲームファンなら一度は覚えがあるところだろう。

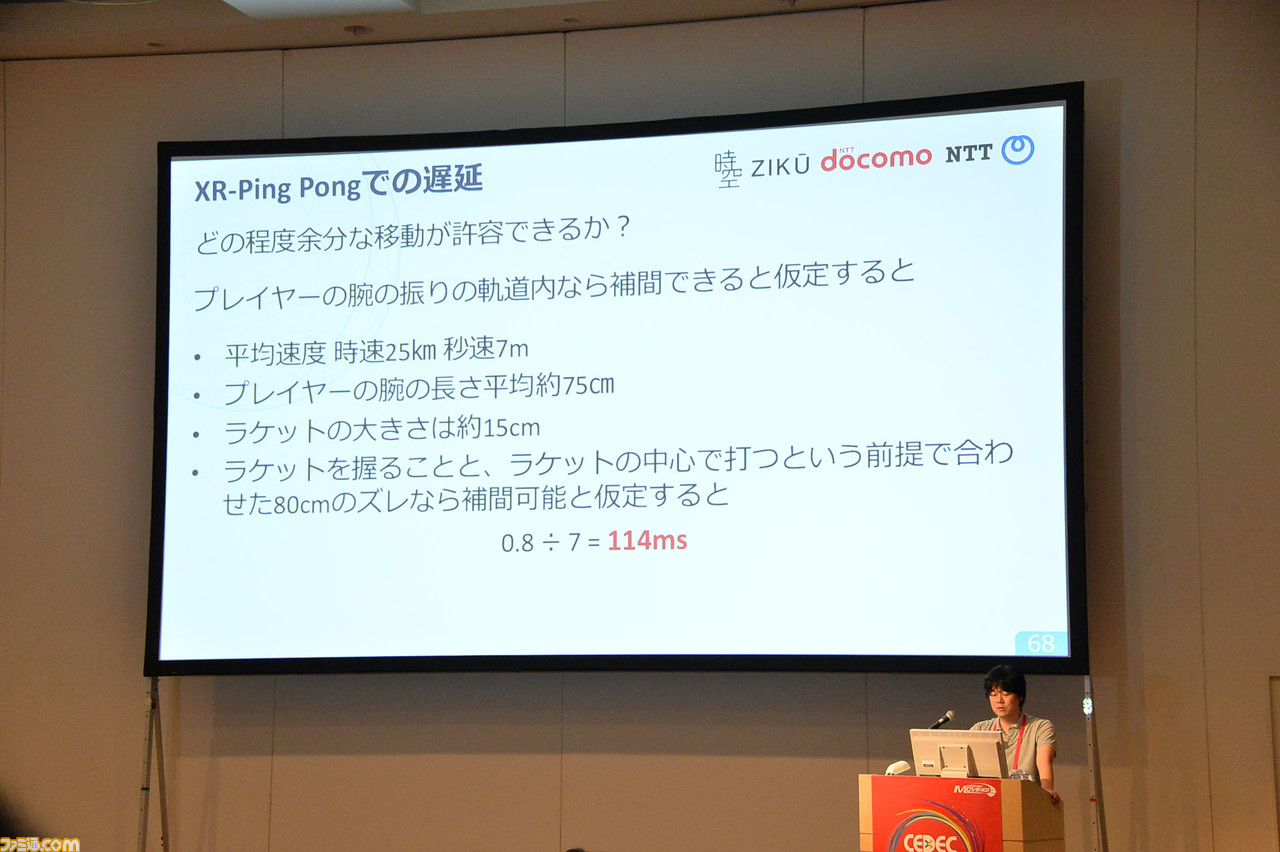

ということで、『XR-Ping Pong』では検証にあたってまず、ゲームが成立する範囲の遅延はどの程度なのか算出したという。なにぶんVRで体を使っての卓球なので、卓球台の広さ、球の速さ、プレイヤーの腕の長さ、ラケットの大きさといった、現実同様の距離やスケールの数値から逆算している。

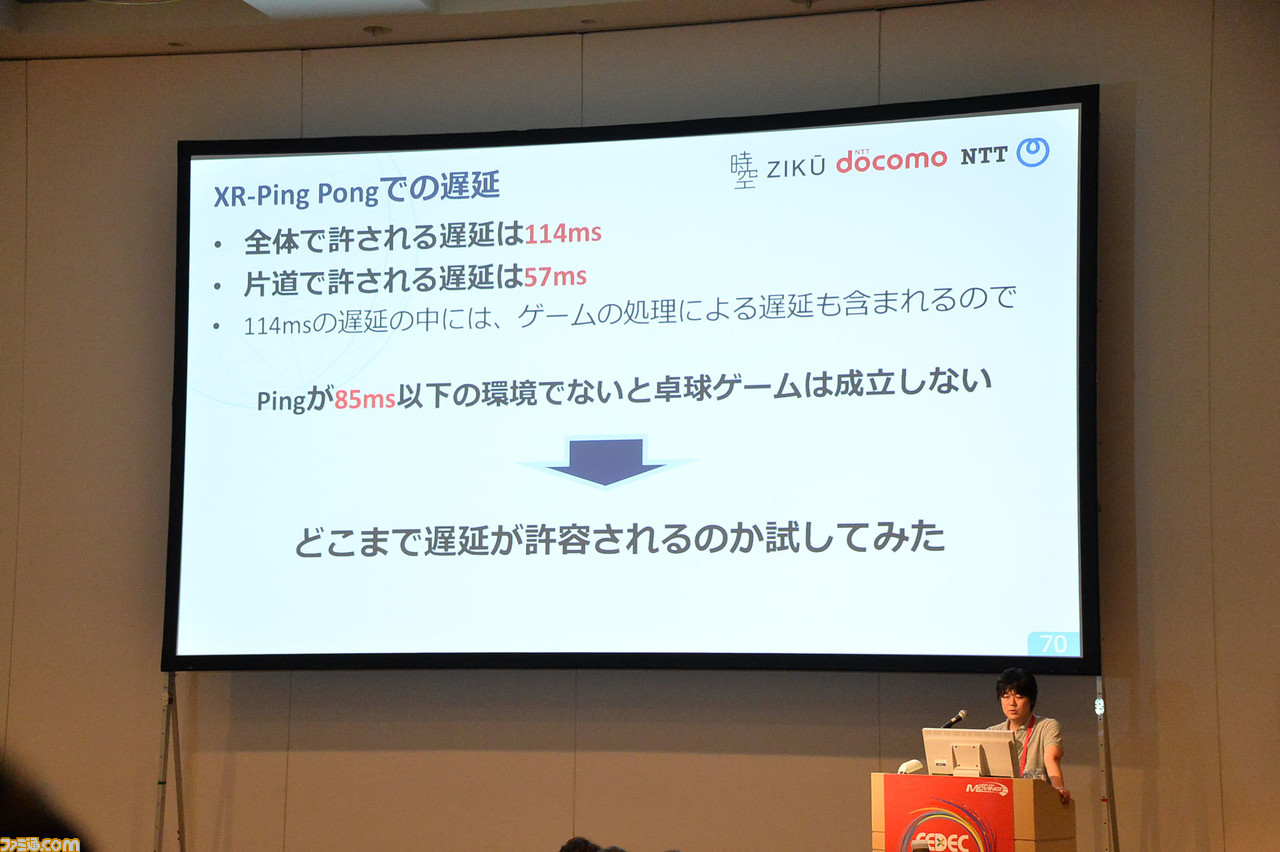

計算について詳しくは下の画像をご覧頂きたいが、結論として『XR-Ping Pong』において遅延によるズレを補間できる限度は114msとなったそうだ。ただ、この114msにはゲームの処理による遅延も含まれているので、厳密には85msまでの遅延範囲内でないと『XR-Ping Pong』はゲームとして成立しないということに。

『XR-Ping Pong』のプレイに使っているOculus Quest/GOの動作は72fpsなので、1フレームは14msということで、遅延を85ms内に納めるということはフレーム換算だと6フレーム以内ということになる。

ゲームファンとしては6フレームの遅延まではゲームが成立すると聞くと「いや、もうちょっとどうにかなりませんか!?」と大反応してしまうところなのだが、この話はギリギリ許容できる限度の値が6フレームというものなので、そう考えればそれぐらいかと思えるところ。

というわけで、こうした算出をしたうえで、実際に遅延が発生するとゲームプレイがどうなるのかを、2種類のネットワークを構築して実験したという。

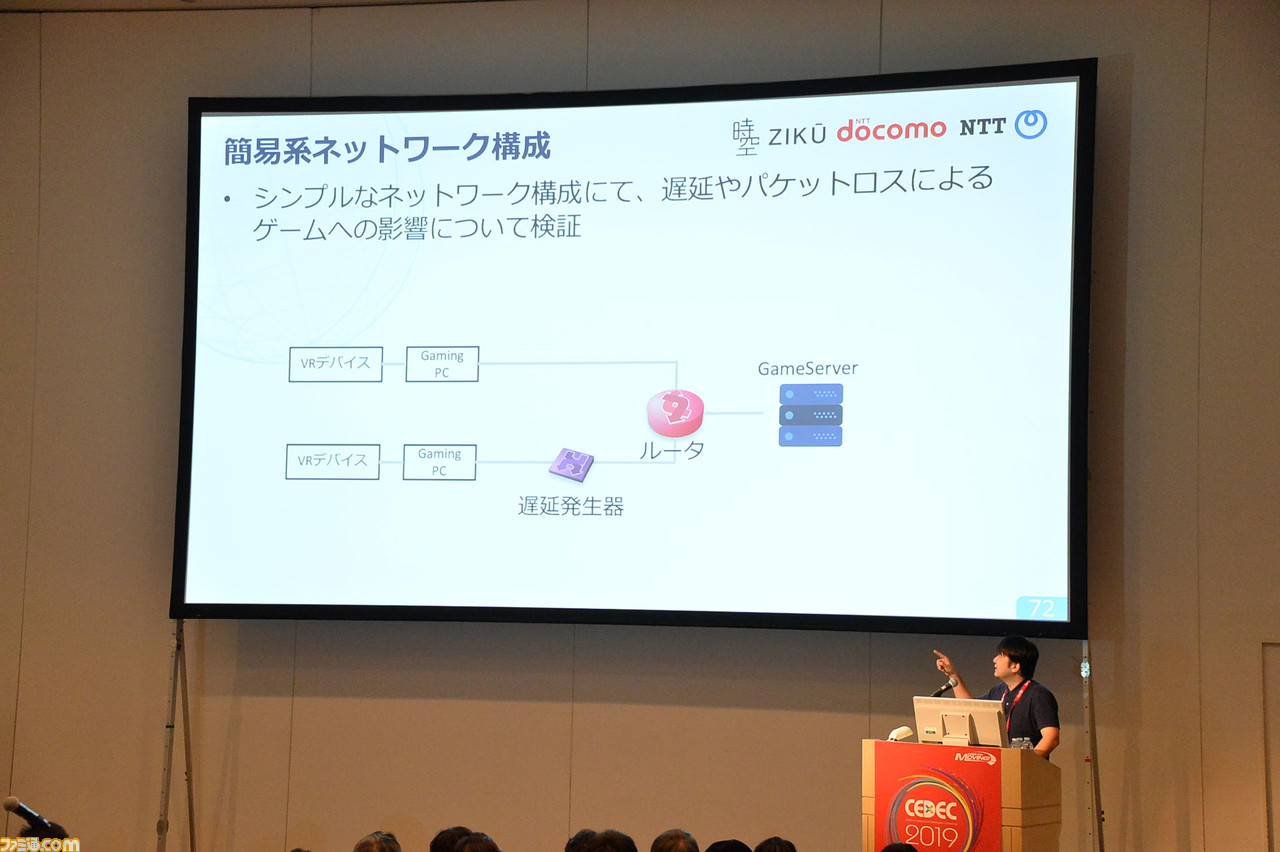

ひとつ目のネットワークは、シンプルなネットワーク構成でPCとルーターの間に遅延発生器を置き、遅延やパケットロスによるゲームプレイへの影響を検証。従来型に近いネットワークだ。

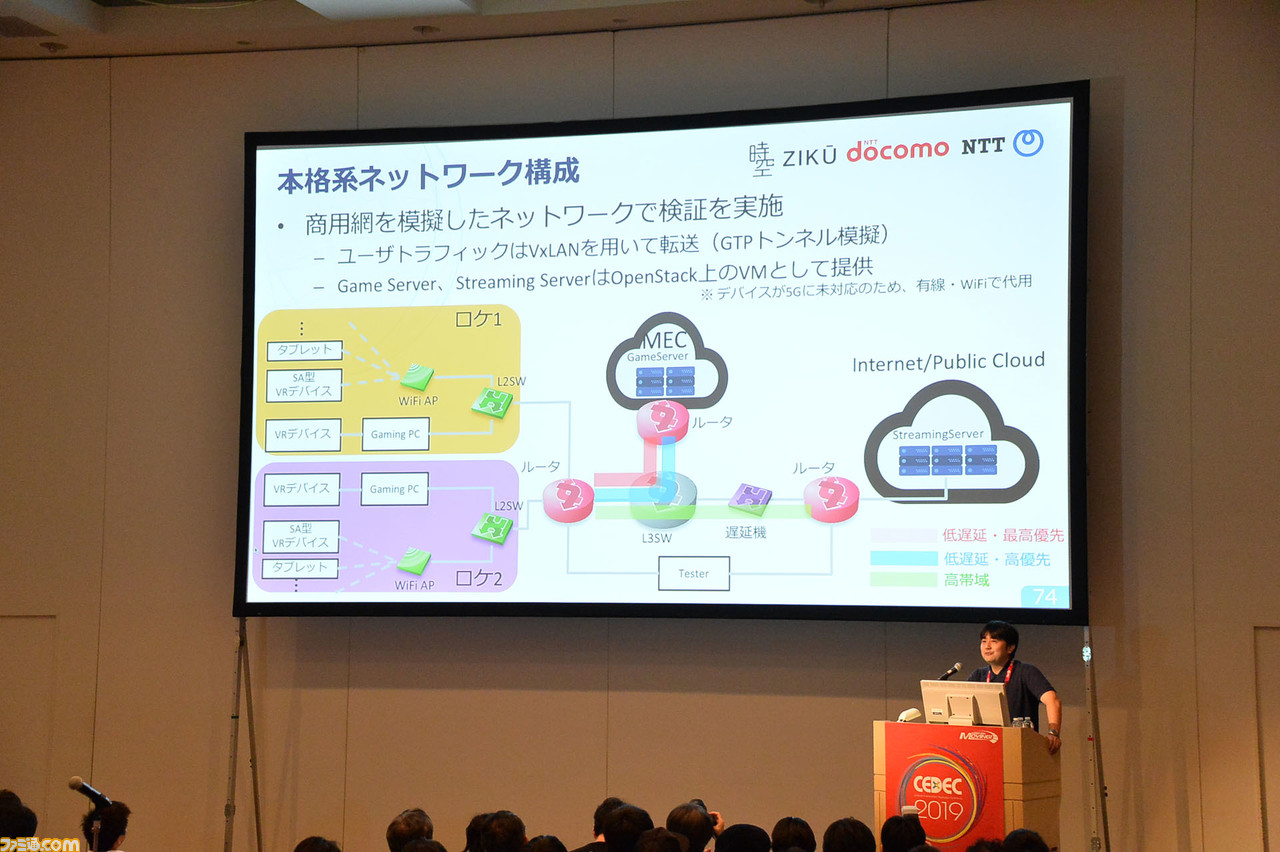

もうひとつのネットワークでは、5Gの特徴のひとつであるMEC(分散クラウドでのゲームサーバー)を設置し、低遅延なスライスのネットワークを適用。インターネット側への通信経路に遅延発生器を置いて、影響を加えている。

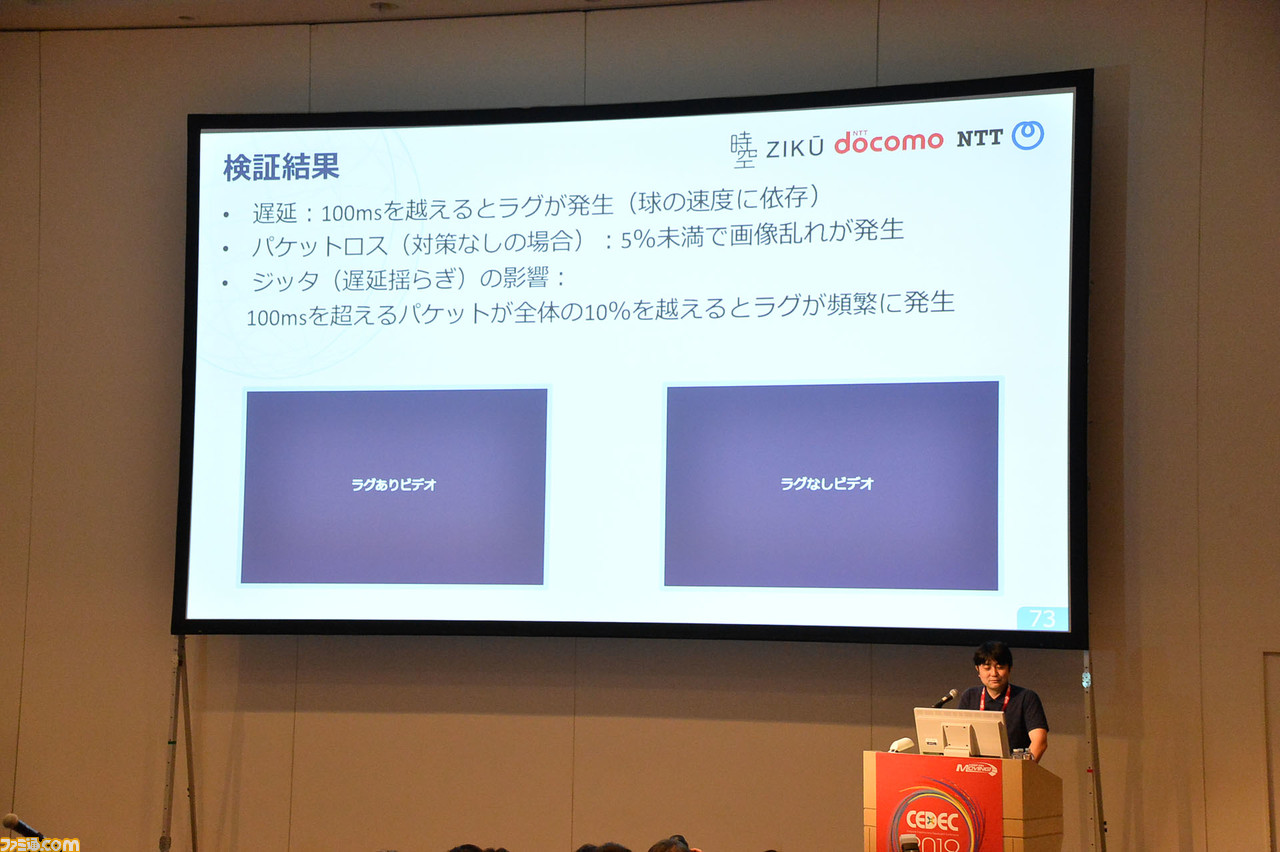

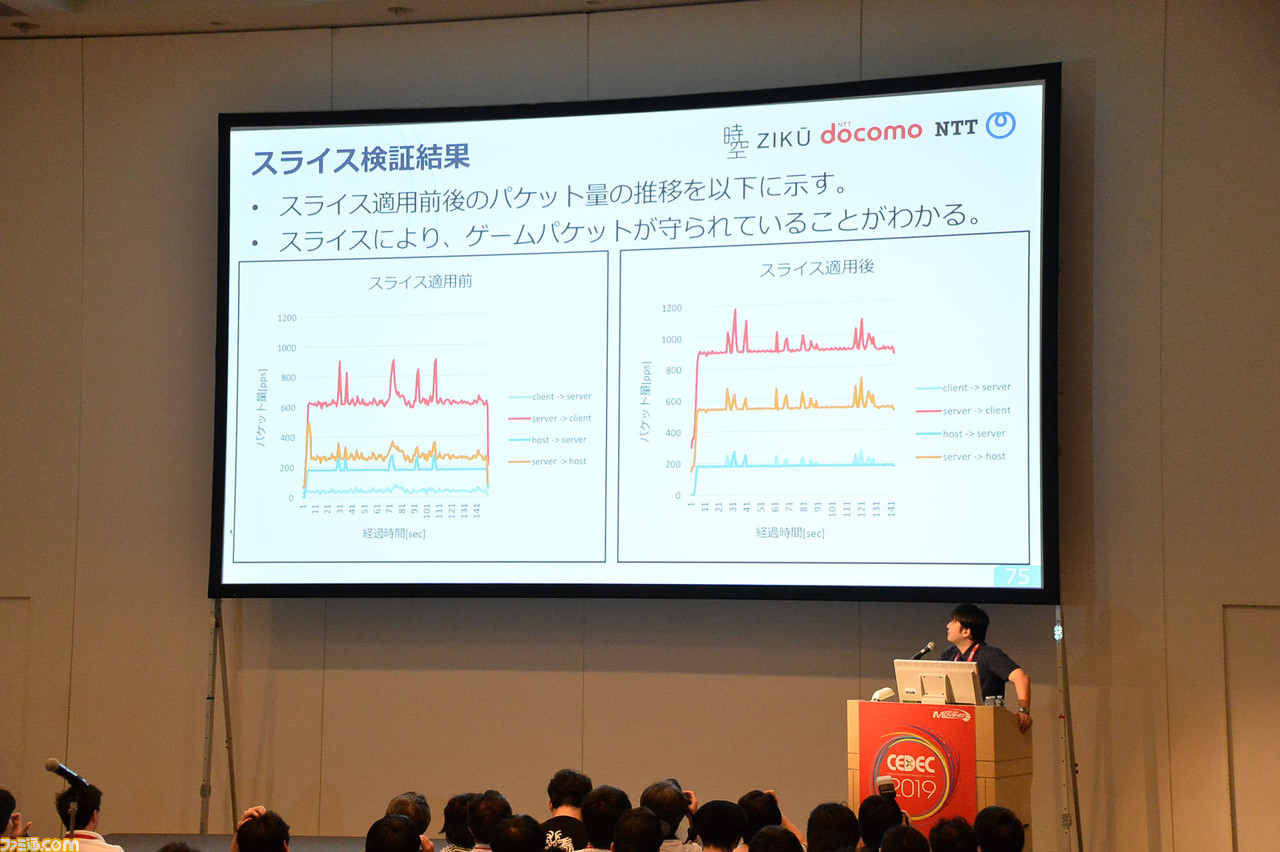

この結果、やはり従来型のネットワークでは遅延が100msを越えると目に見えてラグが発生し、パケットロスによる画像乱れも発生して、ゲームにはならなくなったそうだ。

だが、もう一方の5G技術であるMECや低遅延なスライスを適用したネットワークでは、パケットロスも改善されて、快適に『XR-Ping Pong』のプレイができたという。

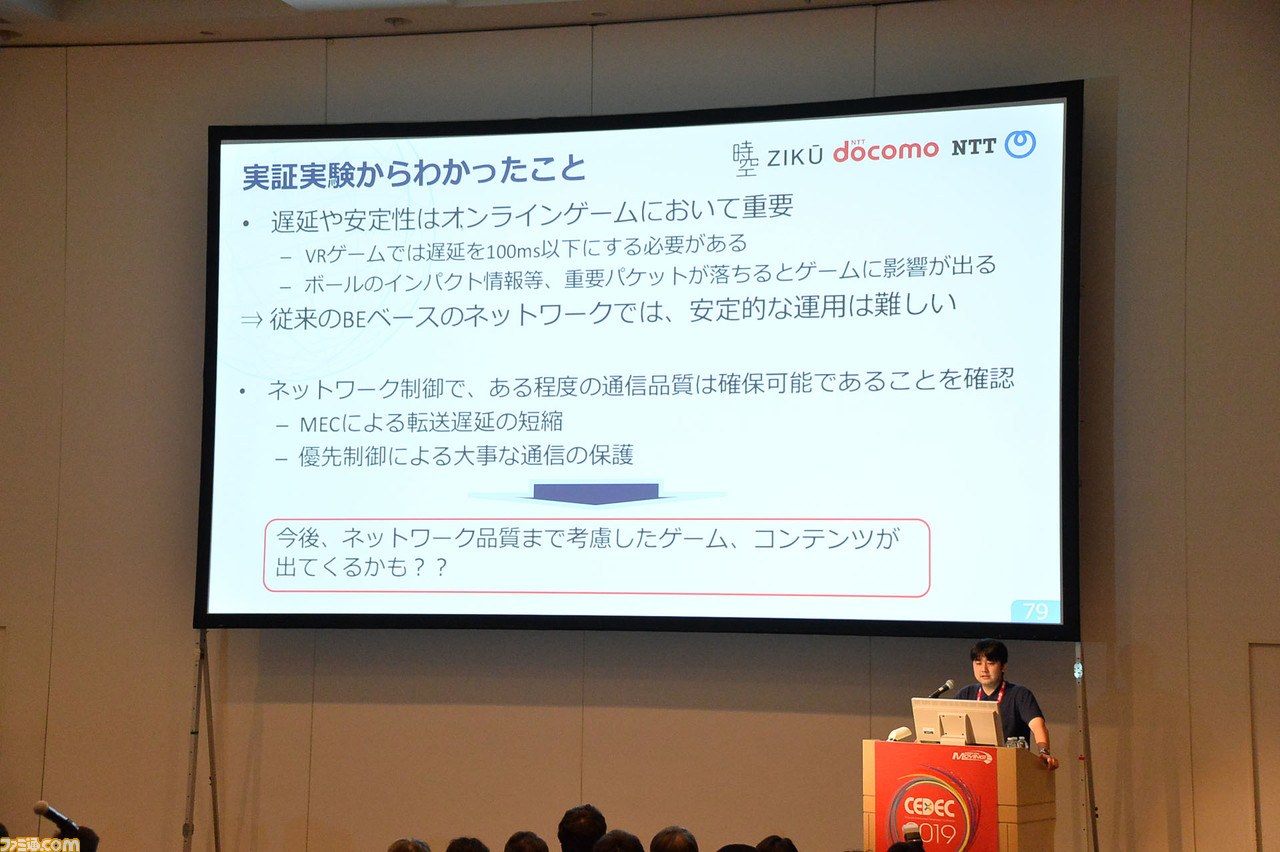

こうした検証結果を踏まえ、従来型のネットワークではできなかったことも、5Gではネットワークの最適化まで考慮したゲームやコンテンツ作りをしていくことで、今までよりも良い結果を出せるという結論を得たそうだ。

もちろんそれには、開発者にアプリとネットワーク双方の知識が必要となるのだが、そこにおいては、できれば専門知識なしにも使えるようにすること、特にキャリア間の違いを最小にしていけるよう目指していきたいとのことだ。

5Gを使って一緒に新しいことにチャレンジしていけるパートナー企業やアイディアを待ち望んでいる語り、セッションを締めくくった。