“ゲーム音楽”ならなんでもアリの2日間!

2019年6月1日〜2日、東京の大田区民ホール・アプリコにて、“東京ゲームタクト2019”が開催された。

本イベントは『討鬼伝』シリーズや『428 ~封鎖された渋谷で~』などのゲーム音楽でおなじみの作曲家、坂本英城氏(ノイジークローク)が音楽総監督を務める“まったく新しいゲーム音楽の祭典”。作曲家やアーティストとともに、参加者が心ゆくまでゲーム音楽に浸れる2日間だ。

両日、多数のコンサート・ライブやトークショーが行われたなか、ここでは6月1日の模様をリポートする。

多彩なジャンルをゲーム音楽で横断するオーケストラコンサート

まずは、大ホールで開催された“オーケストラで聴く近年話題のゲーム音楽”。タイトル通り、近年のゲームタイトルから選ばれた楽曲たちが、オーケストラアレンジで演奏される。ピックアップされた作品は、プラットフォームからジャンルまでじつにバラエティー豊か。ゲーム音楽の奥行きを感じられる2時間だった。

最初の作品は、スマホ用RPG『ミトラスフィア -MITRASPHERE-』。幻想的かつミステリアスなメロディは、リッチな生演奏に最適! メインテーマとバトル曲の2曲で、観客を一気にオーケストラの世界へ誘う。

続いては『モンスターストライク』パートへ。“和×オーケストラ”をテーマに、『超絶 日本神話 道中&ボスBGM』と『超絶 仏教 道中&ボスBGM』の2曲が“ゲームタクト”オリジナルアレンジで披露された。雅楽や神楽のイメージが色濃く出ている楽曲ということで、『日本神話』では和楽器の笙もオーケストラに参加!

さらに『仏教』では3名の現役僧侶(!)が現れ、オーケストラ×読経といういまだかつてない衝撃のコラボレーションが実現した(お坊さんをも指揮する松元宏康さん、カッコよすぎでした!)。

その後に続いたのは、『Horizon Zero Dawn』と『ウィッチャー3 ワイルドハント』の“洋ゲー”楽曲たち。スケールの大きなサウンドが、オーケストラアレンジでさらにシリアスに生まれ変わる。

広大なフィールドを思わせるメドレーから一転、『嘘つき姫と盲目王子』ではファンタジックな世界へ。まるで絵本のページをめくりながら物語を進むように、BGM9曲と『月夜の音楽会』のオーケストラアレンジが紡がれた。

休憩を挟み、後半戦はいきなりアップテンポな『ペルソナ5』からスタート! バンドが加わり、『Wake Up, Get Up, Get Out There』と『Last Suprise』が披露された。もとよりジャジーでクールな楽曲は、生演奏によってゴージャス感がアップ。原曲とは違う一面が垣間見えるのも、オーケストラアレンジの魅力だろう。

次いで、『プレカトゥスの天秤』に登場する7つの国のテーマ曲をすべて網羅したスペシャルメドレーへ。まさに国々を旅するかのようなメドレーは、ダイナミックなメインテーマ『プレカトゥスの天秤』で〆。シャンソンからアジアテイストまで、楽曲のテイストはさまざま。あらゆるジャンルを取り込めるゲーム音楽の柔軟性を、改めて見せつけられた。

そしてトリを飾るのは『ゼノブレイド2』! 『インヴィディア烈王国』、『帝都アルバ・マーゲン』、『スペルビア帝国 〜赤土を駆け抜けて〜』、『リベラリタス島嶼群』、『シンの力』と、骨太な楽曲たちで圧倒。メドレーのドラマチックな構成も素晴らしく、思わず鳥肌が立つほどの臨場感があった。

鳴り止まない拍手に応えてのアンコールは、『ペルソナ5』からおなじみの『Life Will Change』。とにかくスタイリッシュ&クール&ゴージャスな生演奏に、静かに鑑賞していた観客の皆さんも心のなかではテンション最高潮だったはず(筆者はそうでした)。演奏が終わり、会場に満ちたのはもちろん万雷の拍手! 2時間のコンサートは、大盛況のなか幕を下ろした。

80年代を彩ったレジェンド作曲家が破天荒エピソード連発!

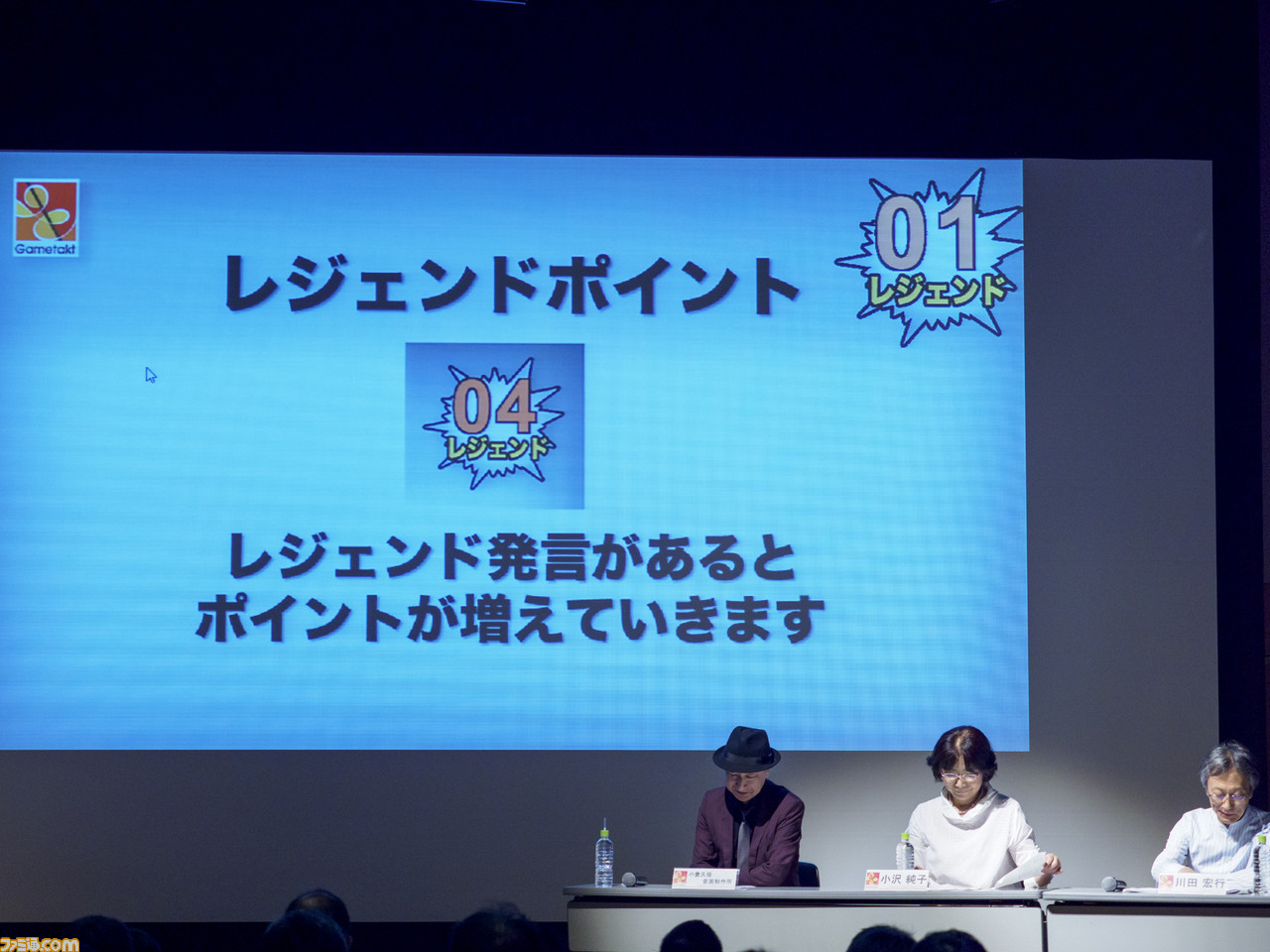

小ホールでは、随時ライブやトークショーが開催。“レジェンドコンポーザーズ・トークショウ2019”では、1980年代から活躍する“レジェンド”なゲーム音楽作曲家たちが集結し、いまだから言える制作秘話などをたっぷり語ってくれた。

登壇したのは、『ダライアス』シリーズなどの小倉久佳音画制作所氏、『ドルアーガの塔』などの小沢純子氏、『妖怪道中記』などの川田宏行氏、『女神転生』シリーズなどの増子津可燦氏。“レジェンド”ならではのエピソードを、ダイジェストでお届けしよう。

◆『スターフォース』(1984年/テーカン(現コーエーテクモゲームス))について

増子氏「ロケテスト直前でガラッと絵が変わっちゃった。敵キャラも僕が描いたんですよ(笑)。イメージは“銀より金のほうが高級そうだよね!”という感じで」

◆『ワルキューレの伝説』について(1989年/ナムコ(現バンダイナムコエンターテインメント))について

川田氏「キックオフミーティングの席で頭のなかに音楽が浮かんできたんです。レジュメにメモっておいた音楽が、そのまま作品になりました。あの頃は(クリエイターの)頭数も足りておらず、掛け持ちが当たり前の時代。『ワルキューレ』のときは『ウイニングラン』を同時並行で作っていました」

◆『ダライアス』(1986年/タイトー)について

小倉氏「あまり深海や魚は意識しなかった。隕石が3画面を流れている映像が印象的で、そちらに寄せた感じですね。タイトーにとっても冒険の筐体だったので、プレッシャーは大きかったです」

続く“レジェンド作品の源流”コーナーでは、登壇者のあまり知られていないレアな作品がヴェールを脱ぐ。

とくに、小沢さんがナムコの同期クリエイターとともにキャリアの最初期に手がけたという作品は、小沢さん自身も探し出せなかったという超レアなタイトル。今回のイベントに際してスタッフが見つけたそうで、小沢さんも「生き別れた子どもに出会ったみたい(笑)」と語っていた。

また増子氏が1985年に手がけた『ボンジャック』は、“聞いたことのある曲”が取り入れられた意欲作。当時は「JASRACを通せばどんな曲でも使える」と言われたそうで、著名な楽曲が使用されている。

ちなみに『スターフォース』の敵キャラを手ずから描いたことが判明した増子氏、ここでも同作の背景のスフィンクスなどを描いていたことが判明。さらにFM音源チップ搭載のためハードを設計したこともあるそうで、その多彩ぶりに客席からは驚きの声が上がっていた。

このほかトークショーでは、各時代のハードに搭載されたチップにまつわる制作秘話など、ディープなエピソードが連発。さらに増子さんがたびたび会社で遭っていた(!)というポルターガイスト体験、当時とても高価だったROMチップを小沢さんが誤って1個ダメにしてしまった事件……などなど、レジェンドならではの濃すぎる逸話も多数飛び出した。

1980年代のゲーム音楽を支えたレジェンドたちは、口をそろえて「大変だったけど、あの頃を乗り越えたからいまがある」と当時を振り返る。節約が多いなか、どれだけの情報を“音”に詰め込むか。アイデアや工夫がたっぷりと詰まった“音”に注目し、過去の名作をプレイしてみるのもおもしろいだろう。

6月1日のプログラムでは、このほか“かまいたちの夜×逆転裁判 ミステリーアドベンチャーの作曲技法”も取材。『かまいたちの夜』と『逆転裁判』のクリエイターが集結し、大盛り上がりとなった本トークショーの模様は、別途リポートをお届けする。