『バイオRE:2』の絶妙なゲームデザインを支えたプレイログ活用術

2019年3月30日、大阪国際会議場にてゲーム開発者向け技術交流会“ゲームクリエイターズカンファレンス2019”(以下、GCC2019)が開催された。この記事では当カンファレンスで行われた『バイオハザードRE:2』(以下『バイオRE:2』)についてのセッションの様子をお届けする。

本セッションの講演者は、カプコン技術研究開発部所属の関野 優樹氏。関野氏は、アーティストやプログラマ向けにツールの開発・提供を手掛けている人物。本セッションでは、関野氏が『バイオRE:2』の開発時に運用した、デバッグ用ログの出力・収集機能について解説された。

プレイログで得をするのは誰?

始めに関野氏は、“プレイログ”の定義を説明。このセッションにおける“プレイログ”とは、デバッグ目的で収集したゲーム内のデータのこと(もちろん販売されている製品には、プレイログを収集する機能は含まれていない)。

関野氏の説明によると、『バイオRE:2』のプロジェクトにおいてプレイログ収集機能を開発・実装したのは、レベルデザイナーとプログラマーの仕事を効率化するという目的があったためだという。

まずプレイログ収集機能が実装されたことで、レベルデザイナーはテストプレイ時の様子を自席で確認できるようになった。従来はテストプレイの感想などは、レベルデザイナーが聞き取り調査やアンケートで収集していたため、これはレベルデザイナーにとっては恩恵となったそうだ。

また、聞き取り調査で「この部分が遊びづらかった」と指摘を受けた際に、その発言をした人のプレイログで調べることで、その人がどこで何を見落としていてどこで迷ったかを具体的に知ることができるようになったのも、大きな利点だったと関野氏は語る。

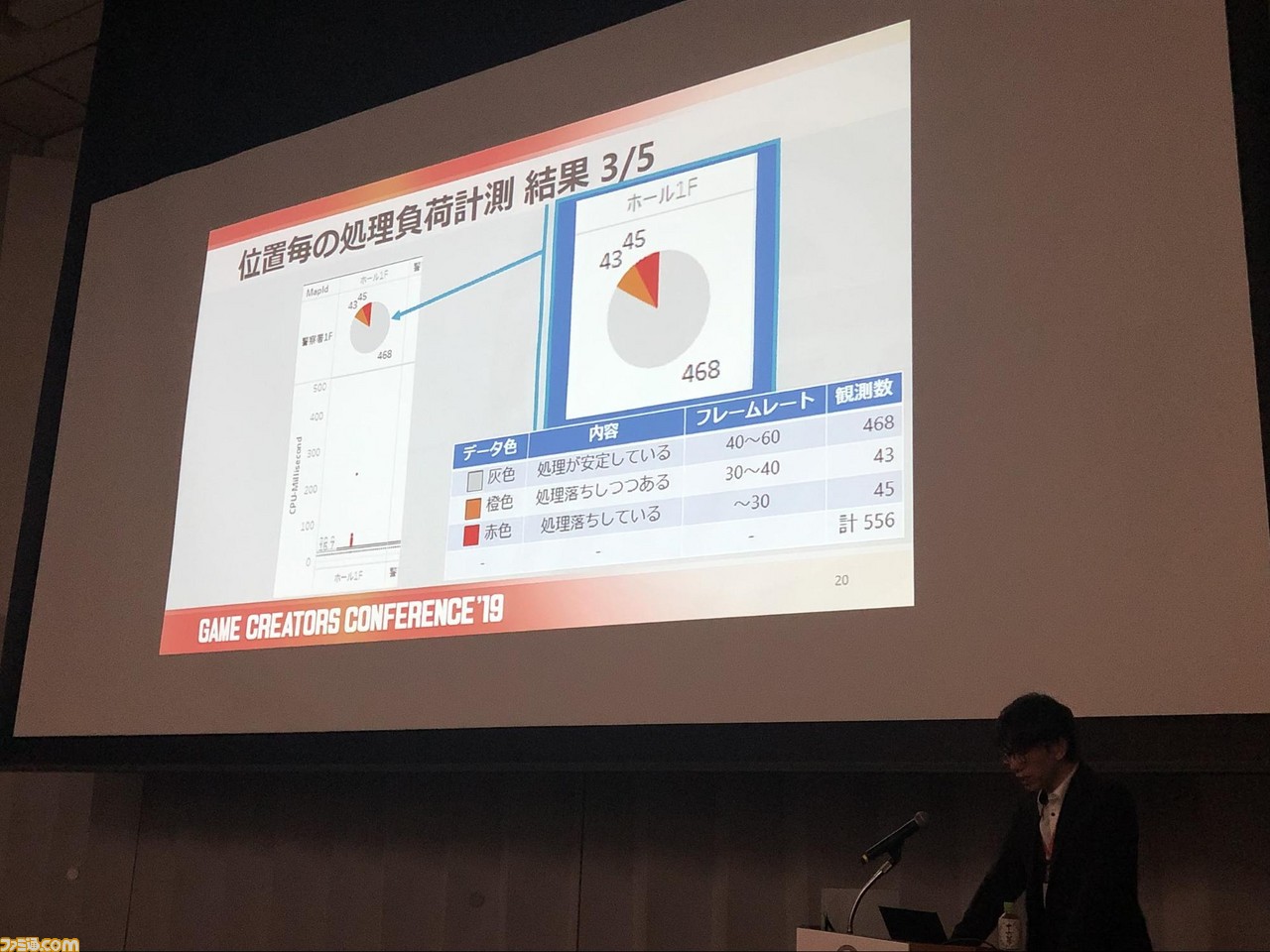

そしてプログラマーにとっても、従来はバグや処理落ちのような問題が発生した際に、その場に居合わせることが重要だったが、プレイログを活用することで、テストプレイの結果を自席で確認できるようになったため、作業の負担が軽減されたという。

プレイログのできること。具体的な使用例

つぎに関野氏は、収集されるプレイログの例を、図表と合わせて説明してみせた。

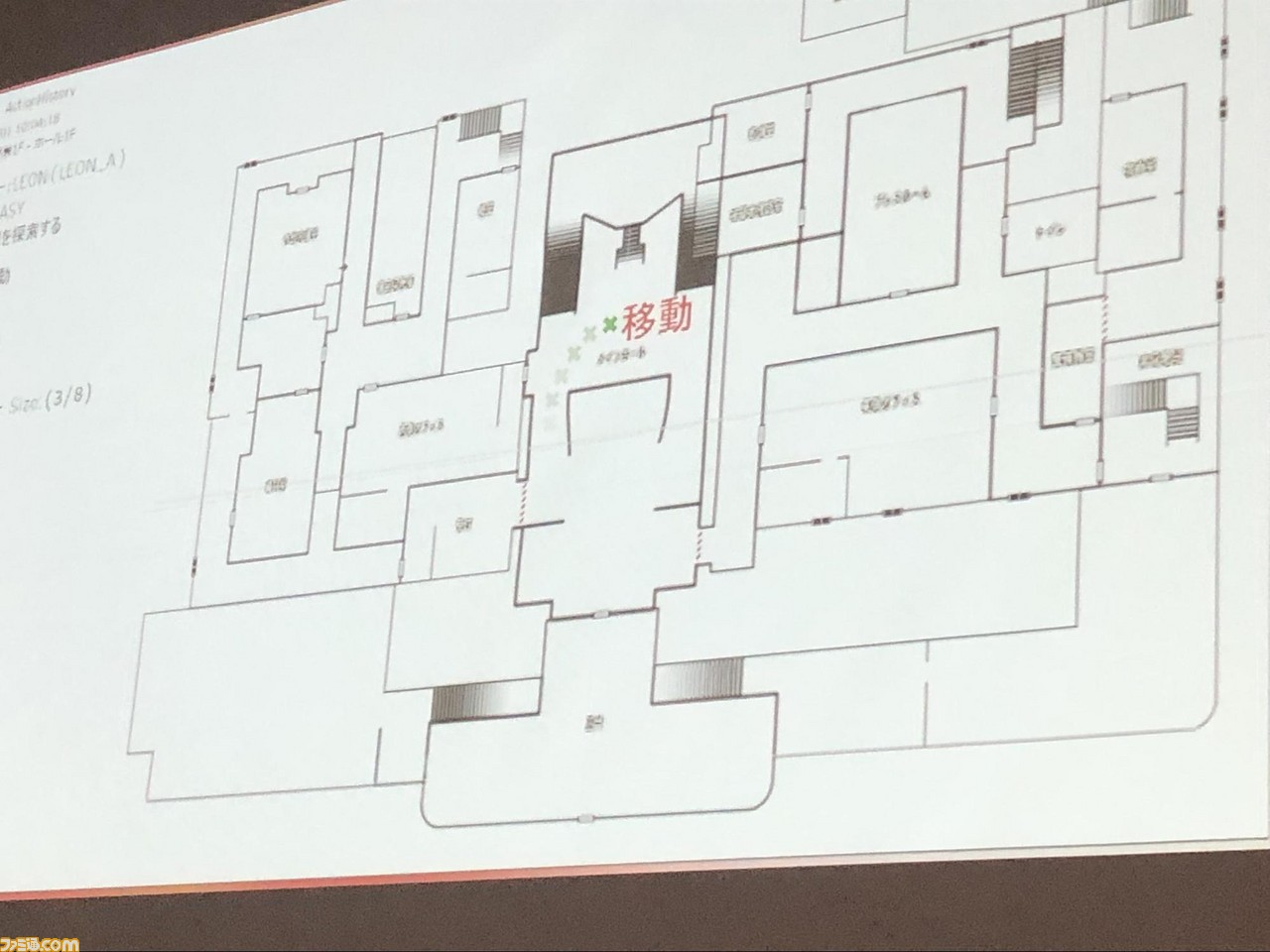

こちらは、プレイログに記録された、プレイヤーの移動軌跡を表したもの(マップ上の緑の×印がプレイヤーキャラを意味する)。プレイログはプレイヤーの場所だけでなく、プレイヤーの状態やインベントリの中身も記録しており、ログを見ればそれらが閲覧できるようになっている。

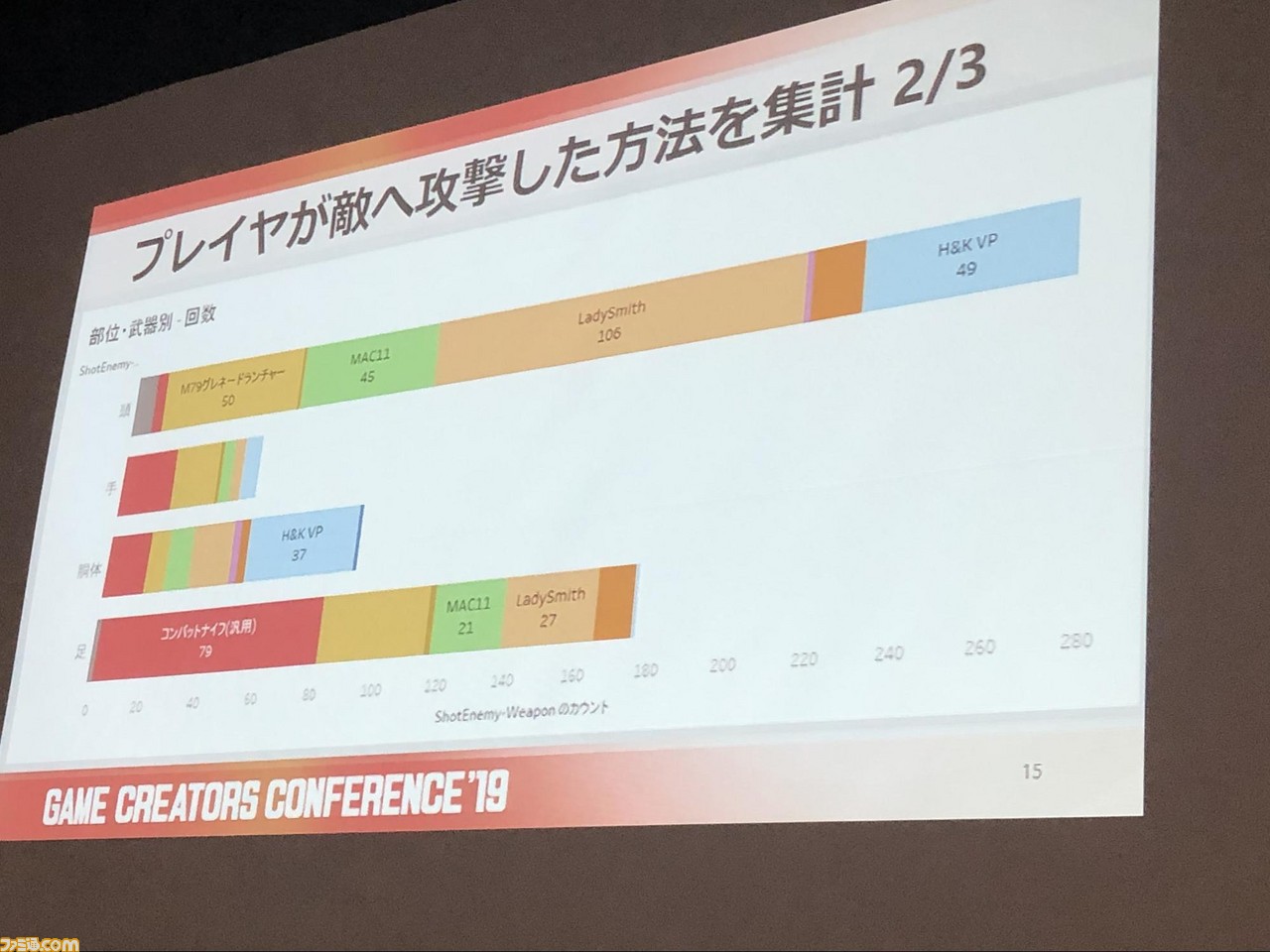

また、続けてプレイヤーが敵に攻撃した方法を集計したデータの活用事例も紹介された。プレイヤーが“どの武器でどの敵のどの部位にどのぐらい攻撃したか”を可視化したのが以下のグラフだ。

四本の棒グラフは上から順に、頭・手・胴体・足を指しており、「多くのプレイヤーは、圧倒的にゾンビの頭を狙っており、そのつぎに足を狙っていることがわかる」と関野氏。

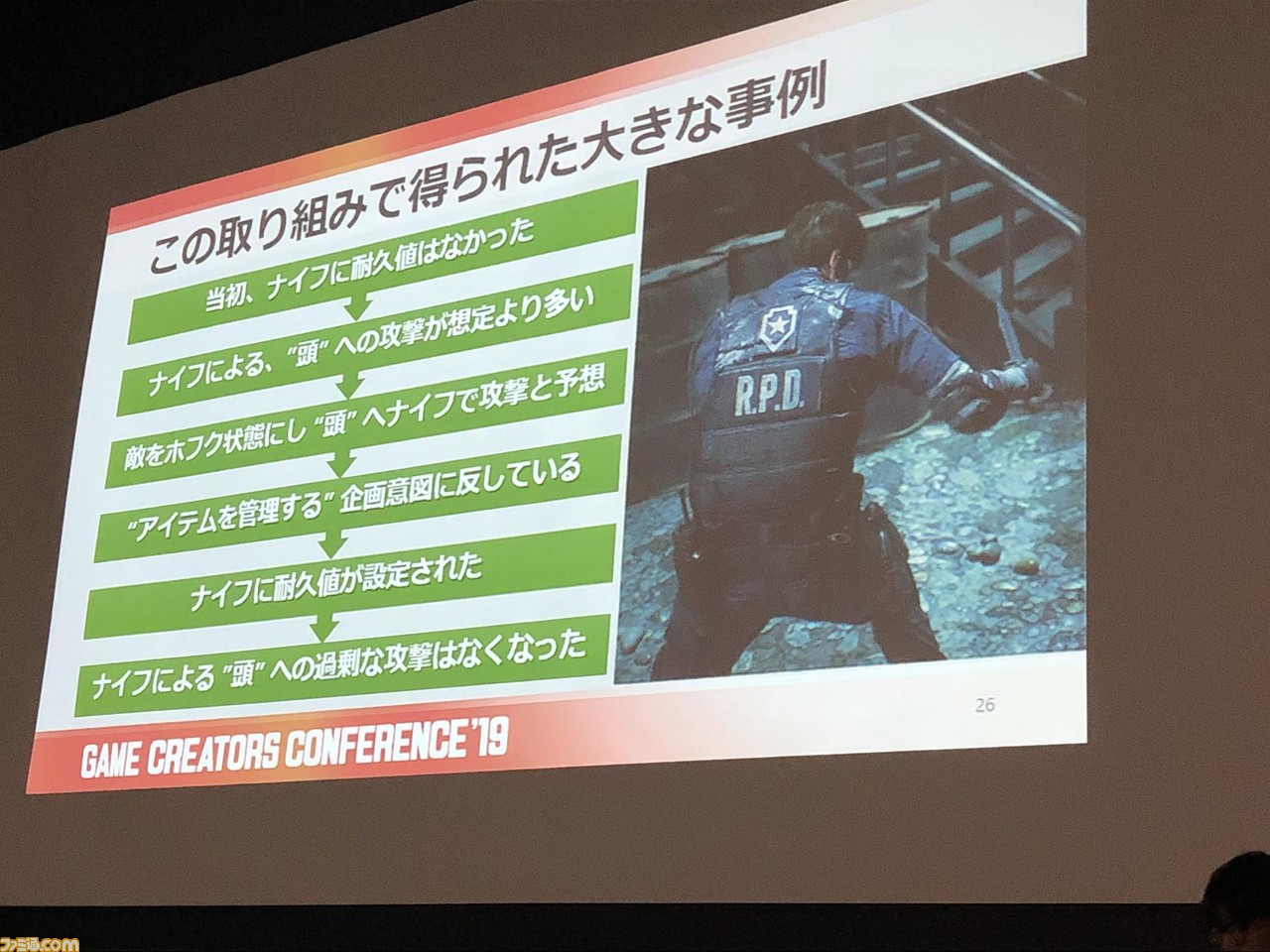

このような攻撃のデータがレベルデザインに大きな貢献をした例として、関野氏は“ナイフに耐久値の概念が追加された”という事例を挙げた。

関野氏によると、じつは開発当初、ナイフには耐久値は設定されていなかったのだとか。しかし、レベルデザイナーがプレイヤーの攻撃回数・攻撃部位のデータを確認した結果、多くのプレイヤーが、ゾンビを転倒させた後に無防備なゾンビの頭をナイフで攻撃していたことがわかったという。

『バイオ』シリーズのファンとしてはいかにも自然なプレイスタイルにも思えるが、それが無制限にできてしまうのは、“アイテム管理も遊びのひとつである”という『バイオRE:2』の企画意図には反するもの。そこで、ナイフに耐久値が設定することで、この問題を解決したのだそうだ。

プレイログ活用の課題とこれから

その後、関野氏は実際にプレイログ関連の機能を実装する際に得たノウハウや、『バイオRE:2』プロジェクトでの実装スケジュールについて具体的に解説し、最後にプレイログの課題と今後について語った。

関野氏が課題として指摘するのは、現在プレイログ機能で実現できるのは、“ゲーム内で起きた事実”を収集して状況を推測することのみである、というと。つまり、「逆に言えば、現実世界でゲームをプレイしているユーザーのまわりで起きた事象までは計測することができません」(関野氏)。

また、プレイログは品質チェックや処理負荷計測には役立つが、おもしろさの計測はとても難しい、というのが現時点での関野氏の見解だ。

最後に関野氏はプレイログについての啓蒙の言葉でセッションを締めくくった。

「この分野(プレイログ)にはまだまだ発展の余地があると予想されます。この機能を追求した先には、テストプレイで収集した情報からタイトルの課題を客観的に捉えることができるようになるのではないかと考えています。そうなれば、適切な敵の配置やアイテムの量を提案したりするツールが開発できる日が来るかもしれません。そのために私も今後ともがんばっていきたいと思っています」(関野氏)

■脳間 寺院(のうま・じいん) ゲーム・動画ジャンルが専門のライター。京都生まれポケモン育ち、ボンクラオタクがだいたい友達。Twitterでも面白い動画やゲームについて情報を発信中。

Twitter:@noomagame