2019年3月18日~22日(現地時間)、アメリカ・サンフランシスコで行われた世界最大級のゲーム開発者のカンファレンス、GDC(ゲーム・デベロッパーズ・カンファレンス) 2019。本記事では、『デビル メイ クライ 5』(以下、『DMC5』)ゲームディレクターの伊津野英昭氏、シニアプロデューサーの岡部眞輝氏、プロデューサーのマシュー・ウォーカー氏が登壇したセッション“'Devil May Cry 5': Creating a Standout Action Game”の模様をお届けする。なお、記事の後半には『DMC5』のネタバレが含まれているので、まだクリアーしていないという人は注意してほしい。

セッションでは、まず伊津野氏がゲームデザインの基本は、ユーザーの感情から逆算してデザインすることだと語った。本セッションでいう感情とは、感動や気持ちいというような、ゲームを遊ぶモチベーションにつながる気持ちのことを指しているとのこと。

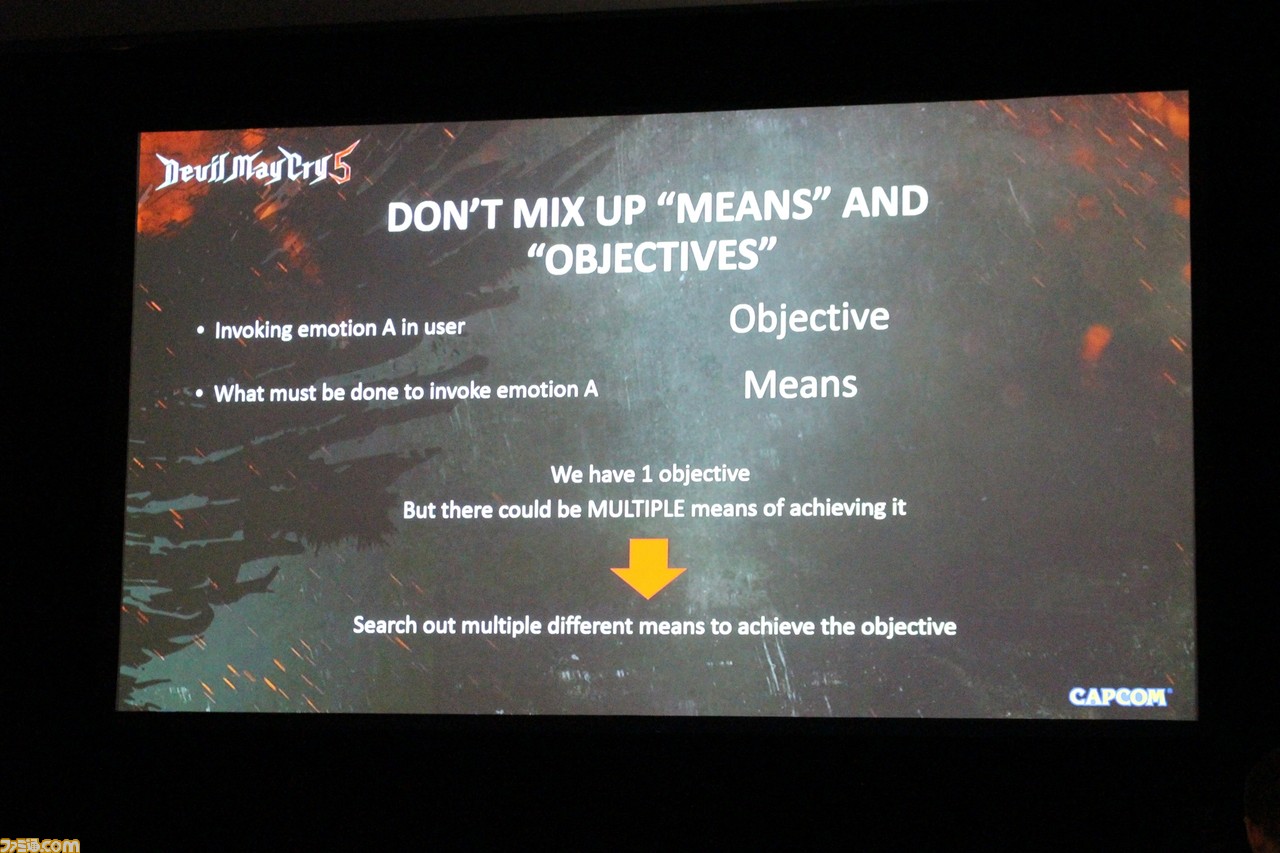

また、ユーザーの感情から逆算してゲームをデザインする際には、手段と目的を間違えないことが大切なのだという。たとえば、ユーザーを“A”という気持ちにすることを目的、その“A”という感情にするための方法を手段としたときに、手段を達成することが目的になってしまわないように注意する必要があるとのこと。目的はひとつだが、手段はたくさんあるため、ひとつの手段に固執してしまうと、プロジェクトが混乱してしまうのだという。

ちなみに伊津野氏の場合は、目的と手段を同時に思いつくことが多いらしく、プロジェクトの実現性と確実性の高さにつながっているとのこと。また、「手段は難易度や優先順位を自分の中でしっかり考えて、複数用意することでうまくいくと思います」と成功の秘訣を紹介した。

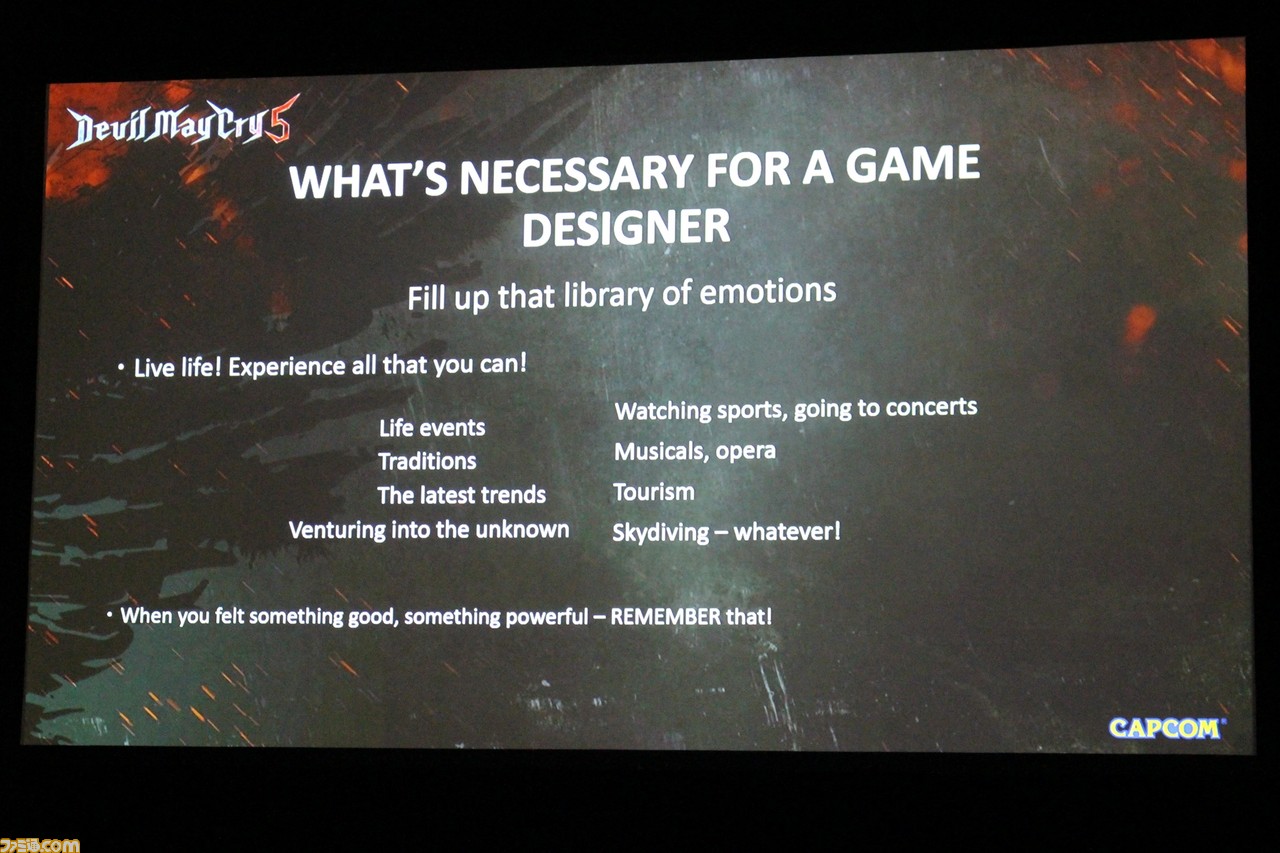

つぎに伊津野氏は、「ゲームデザイナーとして必要なのは、感情のライブラリーを充実させること」だと語った。ユーザーに“こんな気持ちになってほしい”と思ってゲームを作るため、作り手はその気持ちの種類をたくさん知っている必要があるとのこと。

そして、ライブラリーを充実されるためには、定番のイベント、伝統的なイベント、流行りのイベント、未経験のイベントなど、さまざまな体験をすることが大切なのだという。そのときの感情をアーカイブしていくことで、どんどんライブラリーが充実していくそうだ。さらに、伊津野氏は若い人たちに向けて、「若いころにしかできないことを、若いうちにいっぱい貯金しておいてください」とアドバイスを送った。

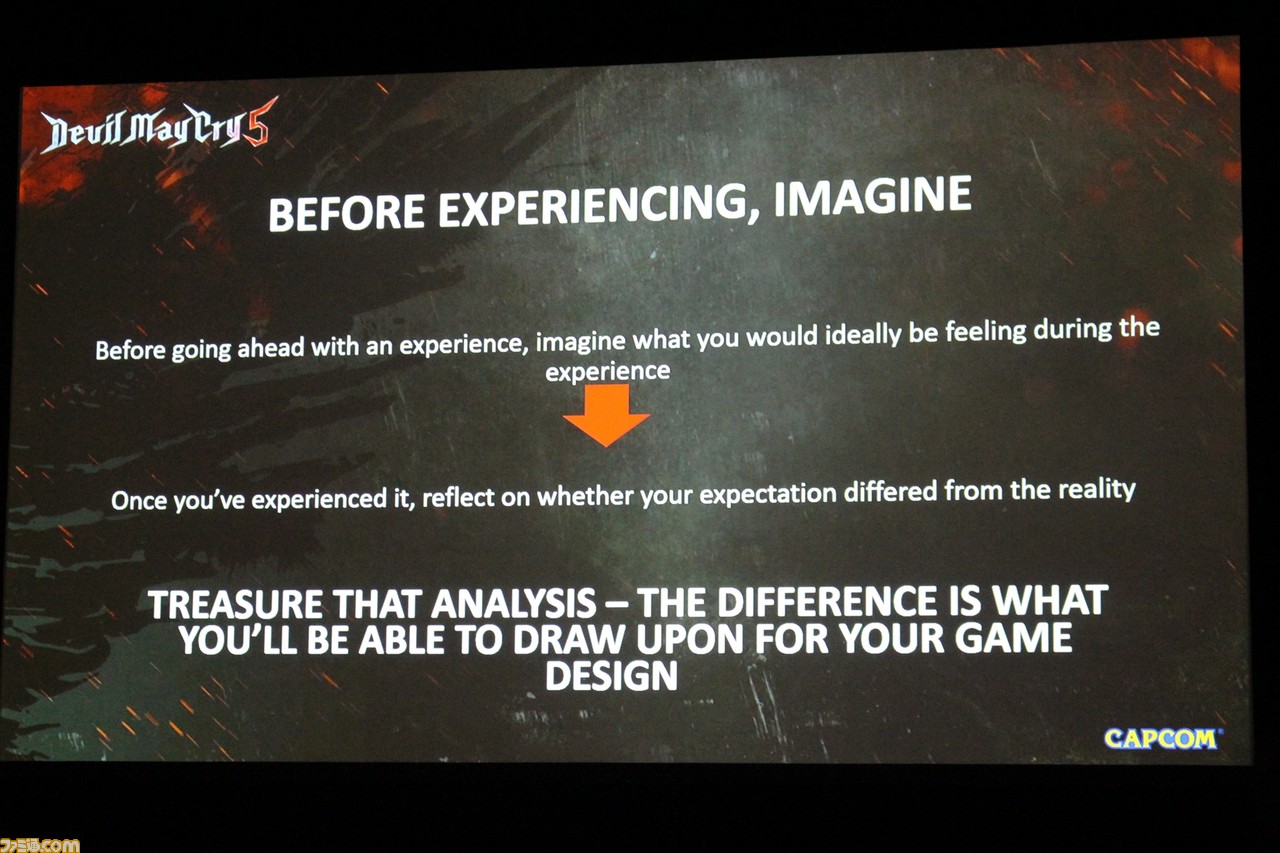

また、それらの体験をする前には、その体験がどんなものなのか必ず想像しておくことが重要なのだという。伊津野氏はその理由として「想像したものと実際に経験したものの差分が、ゲームデザイナーの財産になります」と解説した。

具体的には、もし、想像が実際の経験を下回っていた場合はその差分がそのまま自分の力となるが、逆に想像が経験を上回ったとしたら、それはいままで不足していた(想像できなかった)部分ということになる。しかし、不足していた部分がハッキリしたという意味で、こちらも財産になるとのこと。

伊津野氏は、そのまま“期待して購入したゲームがおもしろくなかったとき”という例を出しながら、「それはめちゃくちゃラッキーです」と熱弁。その理由を、そのゲームを購入したのは、価格以上のおもしろさがあると想像していたからであり、それがおもしろくなかったのであれば、自分の想像力がゲームに勝ったことを意味していると解説した。さらに、「(その経験は)出したお金以上にゲームデザイナーとして、絶対に得をしています。だから、みんなゲームをいっぱい買ってください」と話すと、会場は笑いに包まれた。

その後、伊津野氏がこれまでに感情を大きく揺さぶれた経験を紹介。

- トライアスロンを完走したとき

- 高級なフグ料理を食べたとき

- 子どものころにテレビや映画で感動したとき

ここで大切なのは、なぜ感動したのかを分析することだという。分析を行う際には、“この要素がなければ感動できなかった”というような考えかたをすることで、感動できた理由を特定しやすいとのこと。伊津野氏によると、正しく自分の感情を引き起こしたロジックさえ理解できれば、類似の感情をユーザーに起こすことは簡単なのだという。

また、感動した要素そのものと、その感動を増幅させている要素を区別することも重要なポイント。ふたつの要素を混同せずに、感動を増幅させている要素を分析できれば、より感情を揺さぶることも可能になるとのこと。

そして、ここからこれまでのポイントを『DMC5』に当てはめて解説が行われたのだが、記事の冒頭でもお伝えした通り、ネタバレが満載なので注意してほしい。

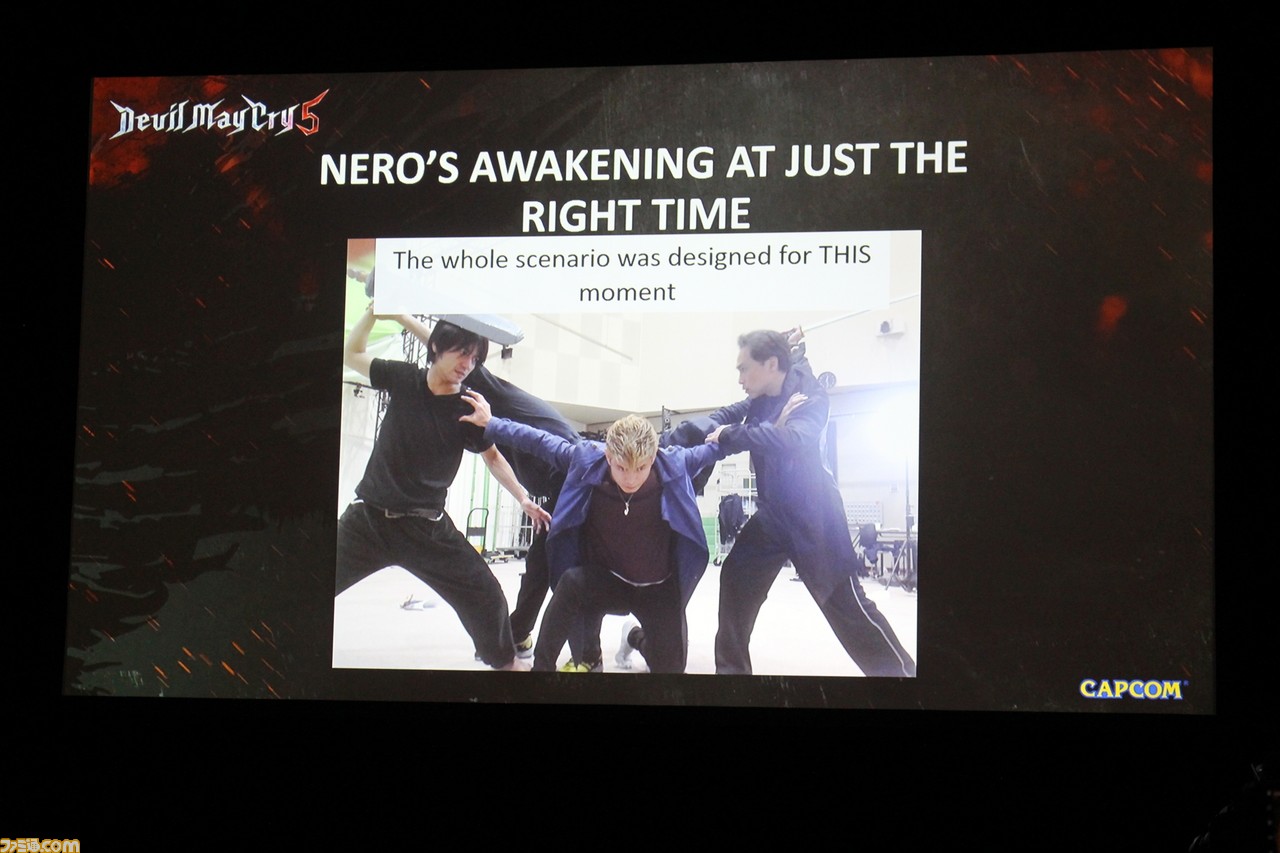

まず、伊津野氏は『DMC5』の本当のテーマが“SETBACK&AWAKENING(挫折と覚醒)”だったことを明かした。発売前のインタビューなどでは、テーマについて「フォトリアルです」と回答していたそうだが(本当のことを言うとネタバレになってしまうため)、「挫折があるからこそ、その後の覚醒が盛り上がる。これが『DMC5』でやりたかったことです」と語り、その中でも物語の山場となる、ダンテとバージルのケンカを覚醒したネロが仲裁するシーンをいちばん見せたかったとのこと。

ちなみに、伊津野氏はそのシーンで覚醒したネロの髪がなびくところがお気に入りらしく、それをやるためだけに魔神化したネロがロングヘアーになったという秘話も語られた。

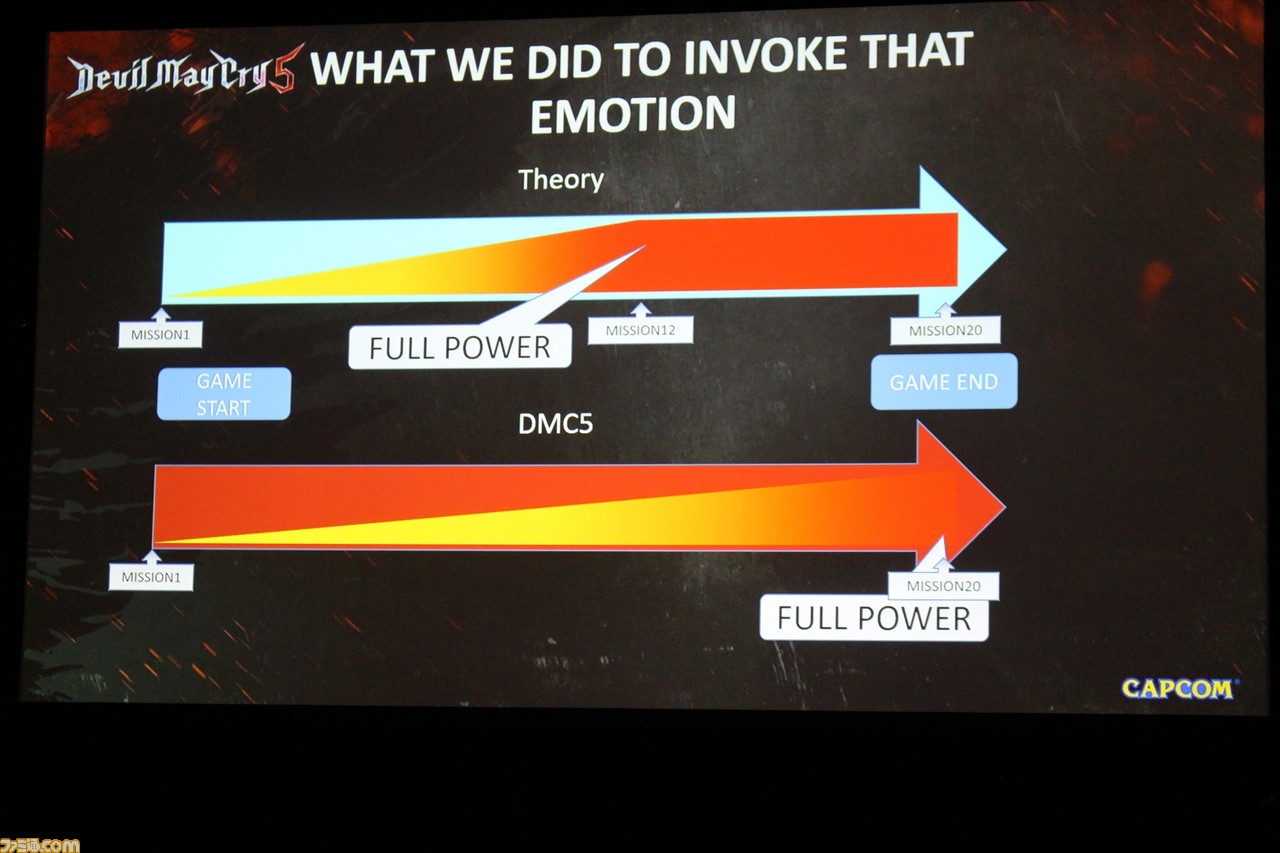

また、覚醒の部分の盛り上がりや感動をさらに高めるため、ゲームデザインとしては、ゲームの中盤に主人公がフルパワー状態になるのがセオリーだが、『DMC5』ではあえて終盤でフルパワーになるようにしたのだという。さらに、伊津野氏が「でも、調子に乗って、スタッフロールのときにもうひとつ足してしまったんですけど(笑)」とぶっちゃけると、大きな笑いが起こった。

このように『DMC5』は、セオリーをひっくり返したゲームデザインになっているため、2015年に企画の合宿を行い、チームメンバーに熱い想いを伝えたそう。ちなみに、合宿はゲーム発売の3年半前に行われたが、この時点で体験版の内容(プレイできるエリアなど)を含めて、ミッションの構成はすべて決まっていたとのこと。

続いて、各キャラクターにどのような挫折と覚醒があったのかを解説。なお、ダンテの覚醒の部分に当たるダンテがネロを救出するシーンは、セッションの前半で伊津野氏が感情を大きく揺さぶられた経験として語った、ロボット作品の影響を受けていることも明かされた。

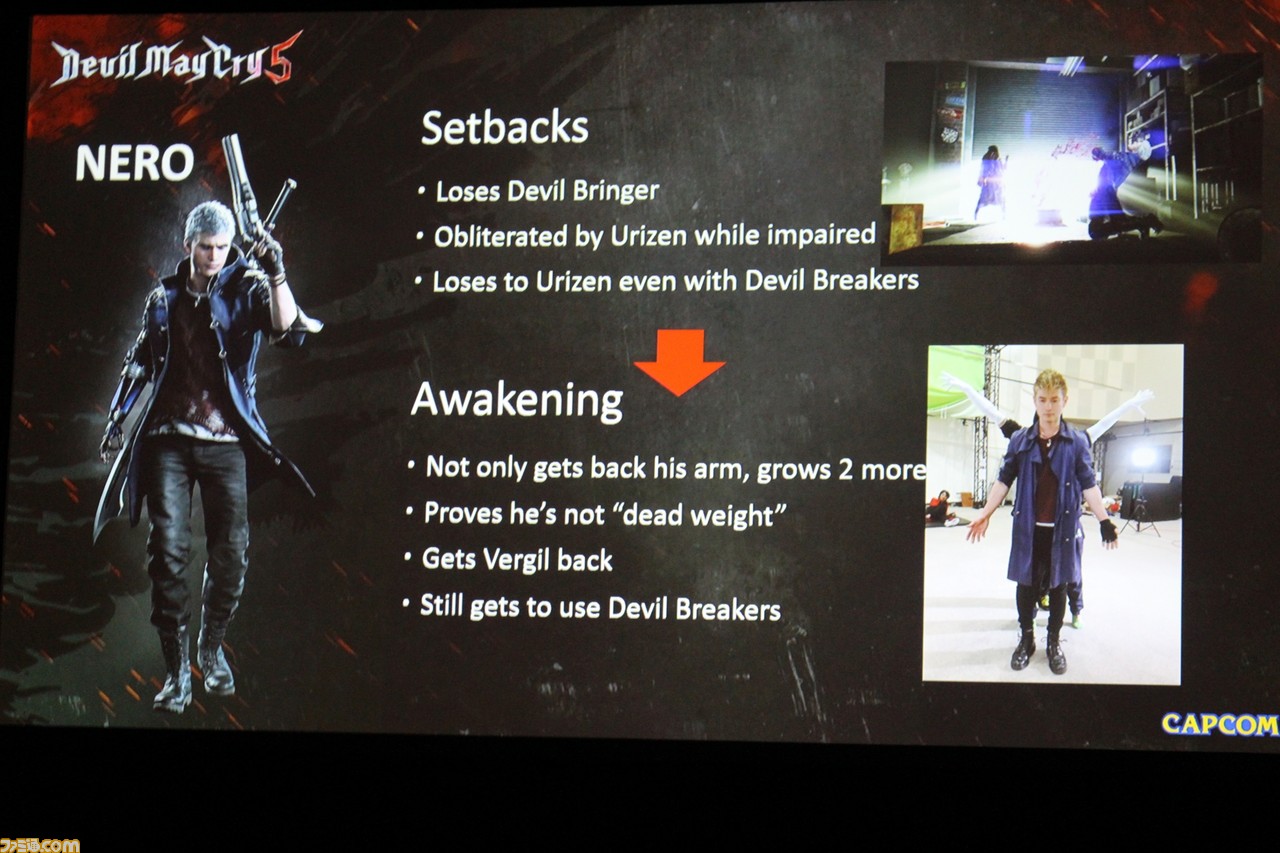

ネロの挫折と覚醒

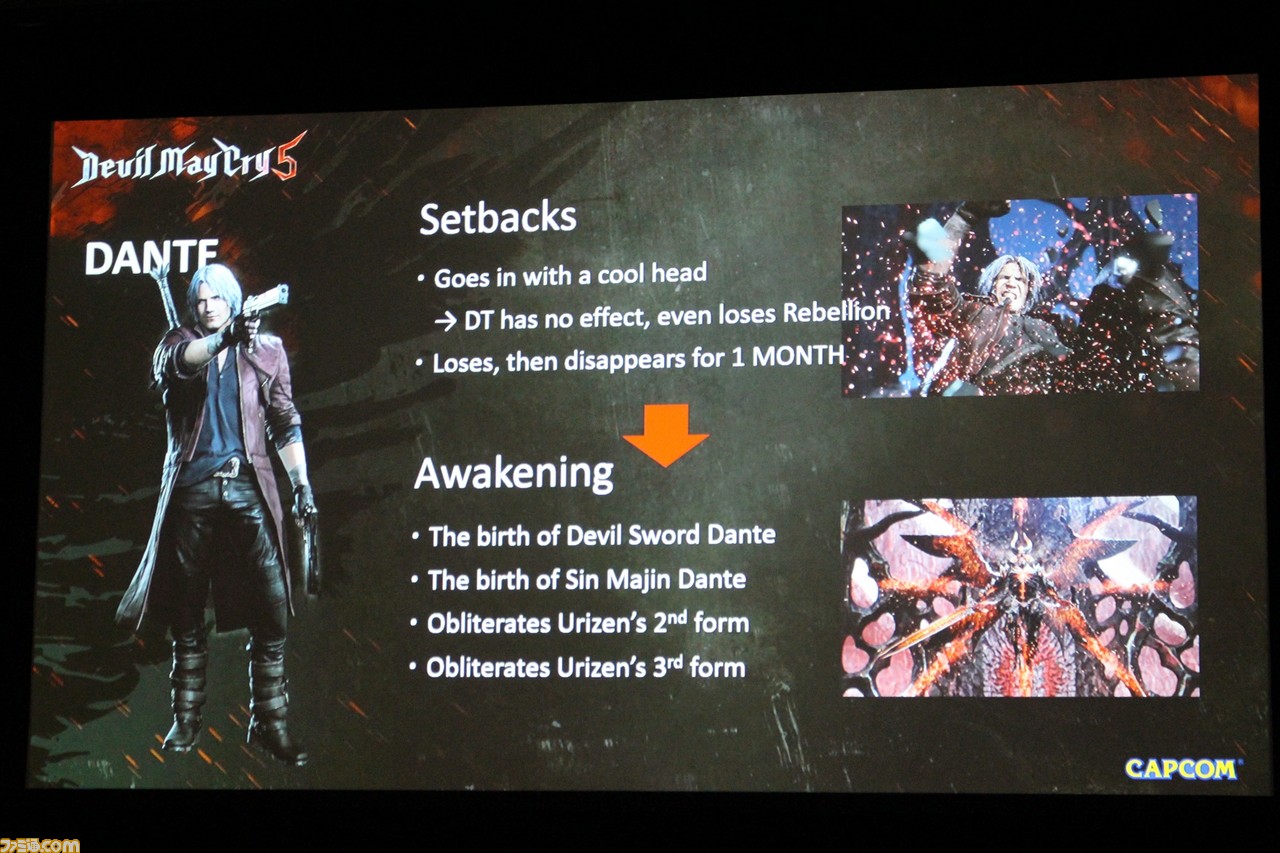

ダンテの挫折と覚醒

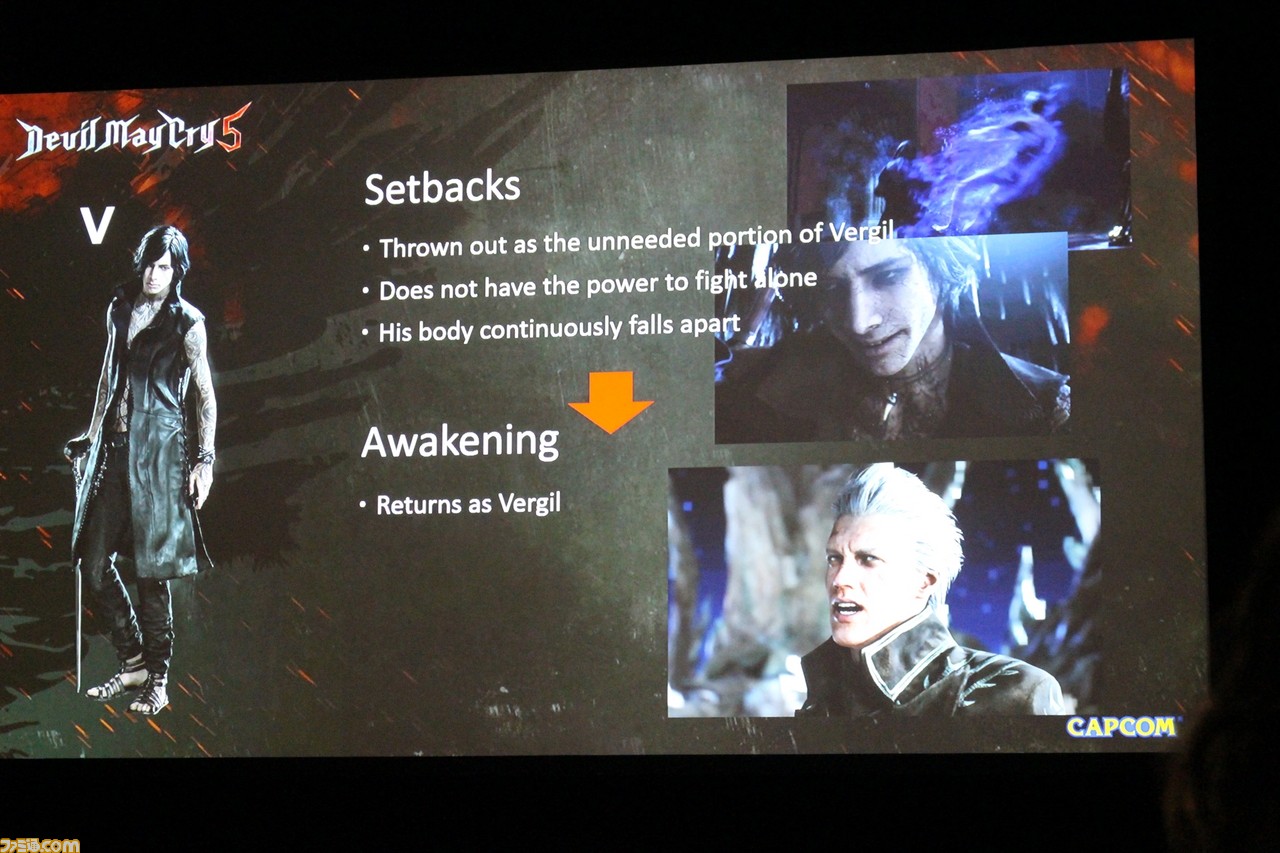

Vの挫折と覚醒

伊津野氏によると、「すべての企画には目的があり、その目的が何なのかを明確にすることが大切」なのだそう。というのも、目的がハッキリしないと、シーンやイベント作りは行えないため、自分が担当している作業の目的がわからないときは、その作業を発注した人に目的を確認したほうがいいと語った。

話題がアクションに移ると、アクションゲームはクリアーできたときの「よし!」や「やったー!」という感情を味わいたくて、プレイしていると伊津野氏は語る。その感情にするためには、

- クリアーするための方法を自分自身で見つける

- その方法を実現するために練習する

- その練習を諦めさせない

が大切なのだという。

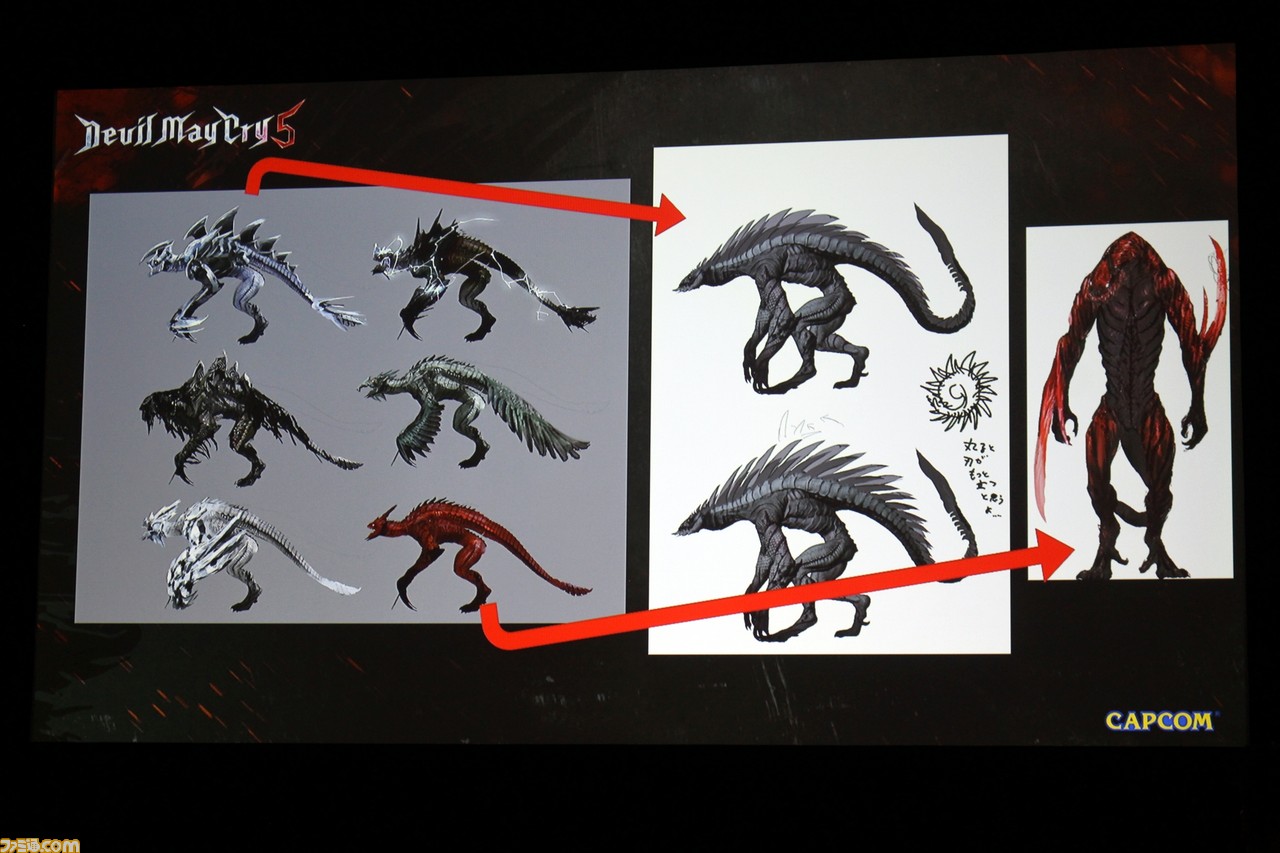

ひとつめの“クリアーするための方法を自分自身で見つける”は、敵の行動を見切れるということ。そのために敵をデザインする際には、「この敵はこういう攻撃をしてくるだろう」と予想できる見た目にしたり、大技を発動する前には溜めの行動を取るなどして、発見する喜びを感じさせることが重要なのだそう。

実際に開発中にも、肘に大きな刃が付いた敵キャラクターを見た伊津野氏が「肘で攻撃するんだろう」と思っていたところ、デザイナーから「そうじゃないんです」と予想外の回答があり、「それはアカンやろ」と思わずツッコミを入れてしまったというエピソードが披露された。

また、その後には『DMC5』に登場したライアットのデザイン案をもとに、デザインのポイントなどを解説。

最終的には左上のデザインが採用されたそうだが、丸まっている状態の絵が描かれていることがポイントなのだそう。この絵があることで、「この敵は丸まって、突進攻撃をしてくるんだな」とひと目でわかるため採用したとのこと。

また、右下のデザインはフューリーとして採用された。ふだんは四足歩行のキャラクターが二足で立ち上がっているだけで、「頭がいい行動をしてくるんだろう」と想像しやすいことが決めてだったという。さらに伊津野氏は、カプコンでは赤いキャラクターは強いという伝統があり、開発中にはレッドアリーマー(※『魔界村』シリーズの強敵)と呼ばれていたという秘話を披露し、笑いを誘った。

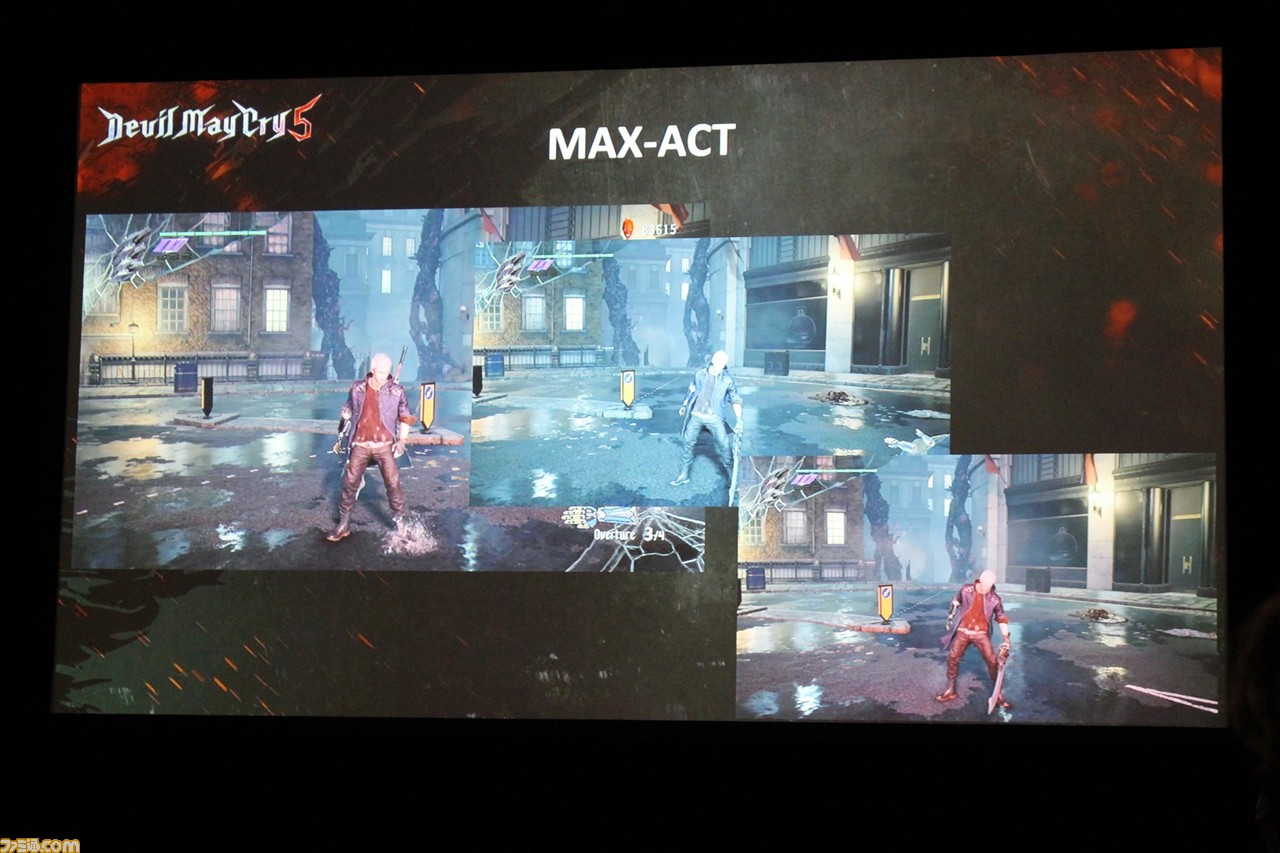

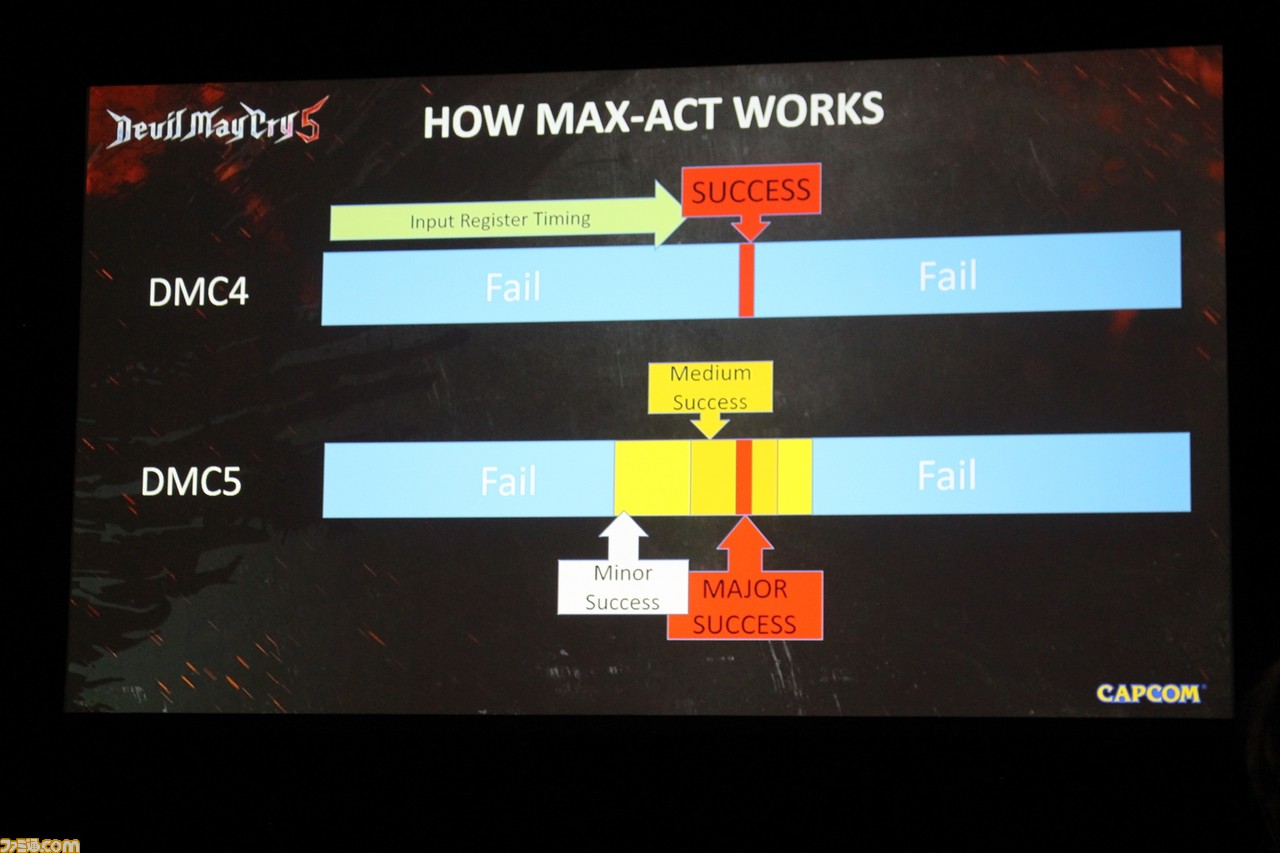

続いて、攻略に必要なテクニックを練習させるということについて。伊津野氏は、練習させるためには、段階的にレスポンスを与えることが重要だと語り、“MAX-ACT”を例に解説した。

“MAX-ACT”は、ネロが行えるアクションのひとつ。攻撃のタイミングに合わせて、追加のボタン入力を行うことで、強力な攻撃を発動するためのゲージを獲得できるというもの。“MAX-ACT”は、前作『デビル メイ クライ4』のときから存在してアクションだが、成功の判定になるフレーム数が1しかなく、タイミングが非常にシビアだったため、挑戦することを諦めてしまうプレイヤーが多かったそう。

そこで『DMC5』では、前作で成功に当たる1フレームを大成功として、その前後のフレームに中成功と小成功を用意。これにより前作では失敗のタイミングでも、小成功や中成功のフィードバックを受けることができ、挑戦するモチベーションにつながるのだという。

また、チャレンジを諦めさせないためには、ギリギリ勝ち負けになるバランスや、つぎの展開が気になるような演出を入れることなども大切だと伊津野氏は語る。その中でも、コンティニューのシステムはとくに工夫をしたそう。というのも、ゲームオーバーになったときは、ユーザーがいちばんストレスを感じるタイミングであるため、そこにさらにストレスを与えてしまうと、ユーザーはチャレンジすることを辞めてしまうのだとか。

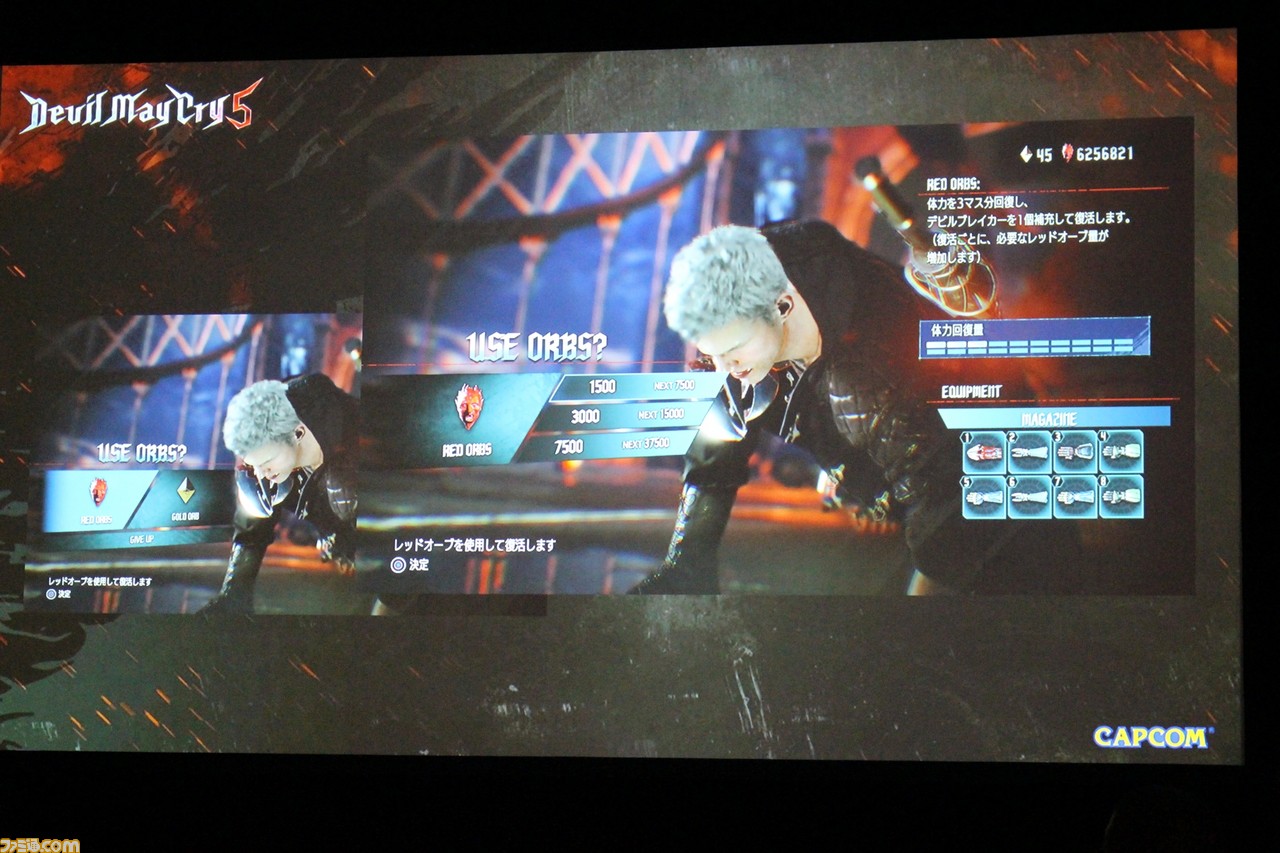

そのため、『DMC5』では、シリーズの伝統であるゴールドオーブを使用する以外に、レッドオーブを消費することでもコンティニューが可能となっている。さらに、レッドオーブでコンティニューする際には、回復する体力量をユーザーが選択する仕組みが取り入れられている(レッドオーブの消費量が増えるほど、それに合わせて回復量も増加)。

これにより、「あと数発で敵を倒せるから、回復は最小限で大丈夫だろう」というように選択が可能となり、その後にもう1度ゲームオーバーになったとしても、自分にも責任があるため、ゲームのせいにはしずらくなるのだという。

そして、最後に伊津野氏は「コントローラやゲーム機にあたるのはなく、自分の顔を殴るように気持ちを持っていくことが大切だと思います」と語り、セッションを締めくくった。