前述の通り、2019年2月9日、10日の両日に東京・お台場の日本科学未来館で開催された、“「みんなが主役」のITxものづくり発表会”をコンセプトにした“ワンダーメイクフェス5”を取材した記者。会場では、いま注目のロボットトイが出展されていた。ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)による子どもの創意工夫を引き出すロボットトイ“toio”だ。

先日、メディア向け体験会が開催され、発売日も3月20日と発表された“toio”は、SIEが満を持して放つ、ロボットトイだ。いわゆる本体にあたる“toio コンソール”と、内部にセンサーが内蔵された、まさに“toio”のコアとも呼ぶべき“toio コア キューブ”、そしてコントローラに近い働きをする“toio リング”から構成されており、“toio コア キューブ”にさまざまな動きをインプットして、“toio コンソール”で動かすというのが、“toio”の遊びかたの基本となる。

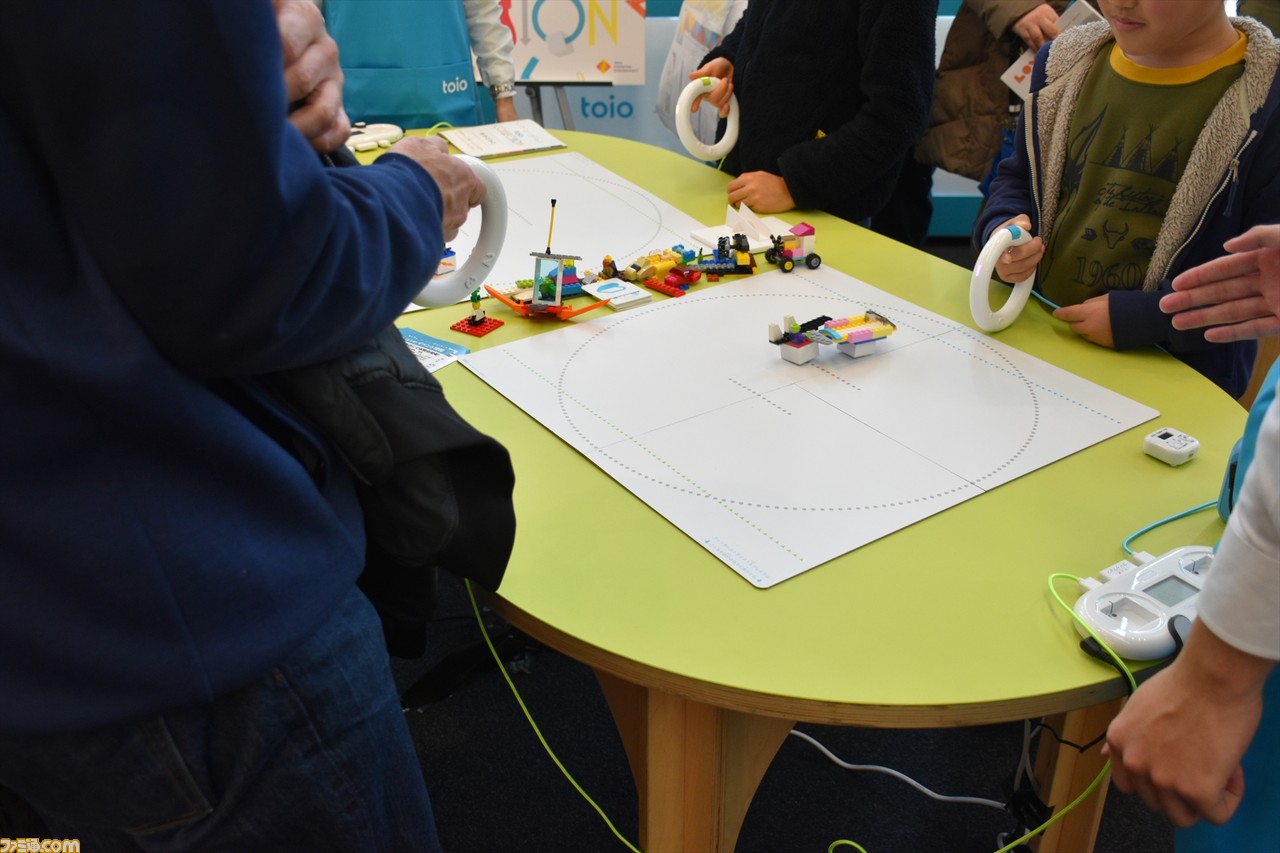

会場で試遊台が出展されていた、『トイオ・コレクション』内のゲームのひとつ『クラフトファイタ-』を例に取ると、“toio コア キューブ”に、自分で作ったオブジェクトなどを設置し、“toio リング”を駆使して、相手を土俵から押し出したりすると勝ちとなる。『クラフトファイタ-』には何種類かの必殺技が用意されており、カードを“toio コア キューブ”で読み取らせることで使用可能に。バトルで使えるのはひとつの必殺技だけで、子どもたちは対戦相手に勝つために、いかにすぐれたファイター(オブジェクト)を作るか、有効的な必殺技をインプットするかで知恵を絞ることとなる。

ちなみに、“toio コア キューブ”はレゴ製品と組み合わせて遊ぶことができ、レゴで作った“ファイター”でバトルすることも可能。会場にはレゴが用意されており、ああでもないこうでもないとファイターを作るために試行錯誤する子どもたちの姿が見られた。“子どもの創意工夫を引き出す”のコンセプトの一端がおわかりいただけただろうか。『クラフトファイタ-』でロボコンを開催しても楽しそう!

記者が、なるほど!と唸らされたのが、こちらも会場に出展されていた、ローンチタイトルの『Go Go ロボットプログラミング ~ロジーボのひみつ~ 』。同作には絵本が収録されており、そこには、“ロボットでこの道を進ませろ”といった課題が提出されている。読者(もしくはプレイヤー?)は、その課題をクリアーすることで、冒険を進めていくことになる(つぎのページをめくるということね)。主人公となるロボット種族“ロジーボ”のエンタ役を担うのは“toio コア キューブ”で、どうやってロジーボを進ませるかというと、用意された“命令カード”をコマンド順に並べて“toio コア キューブ”を走らせると、コマンドが入力されるという仕組みなのだ。これってまさに、プログラミングそのものではありませんか! (と、そんなに驚くまでもなく、タイトルに“プログラミング”と入っているわけですが)。

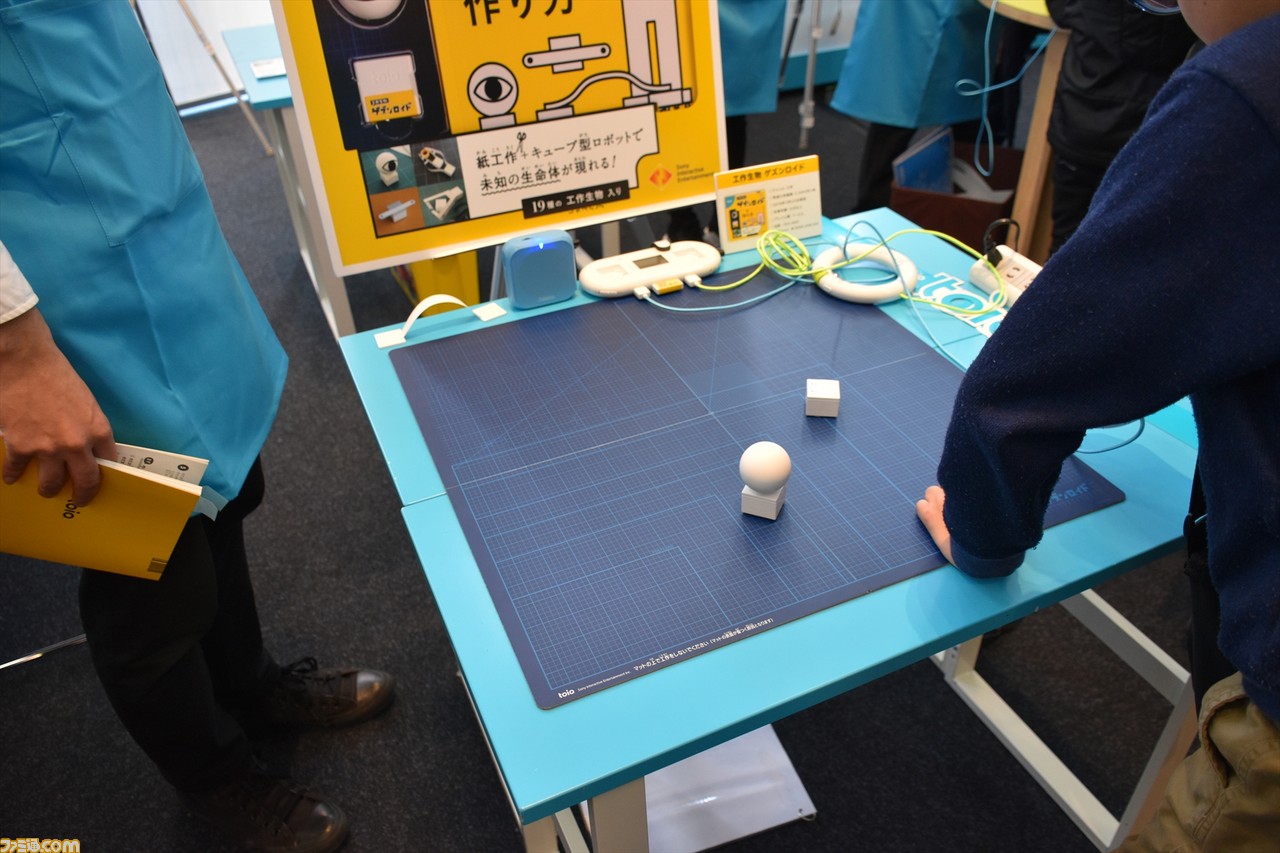

同じく試遊台が展開されていた、こちらもローンチタイトルの『工作生物 ゲズンロイド』は、紙工作でオブジェクトを作って、動きのプログラムを入力すると、未知の生命体が産み出せるというもの。“ピタゴラ装置” などでおなじみのユーフラテスが、“toio”の可能性に着目して企画・デザインした1作だ。

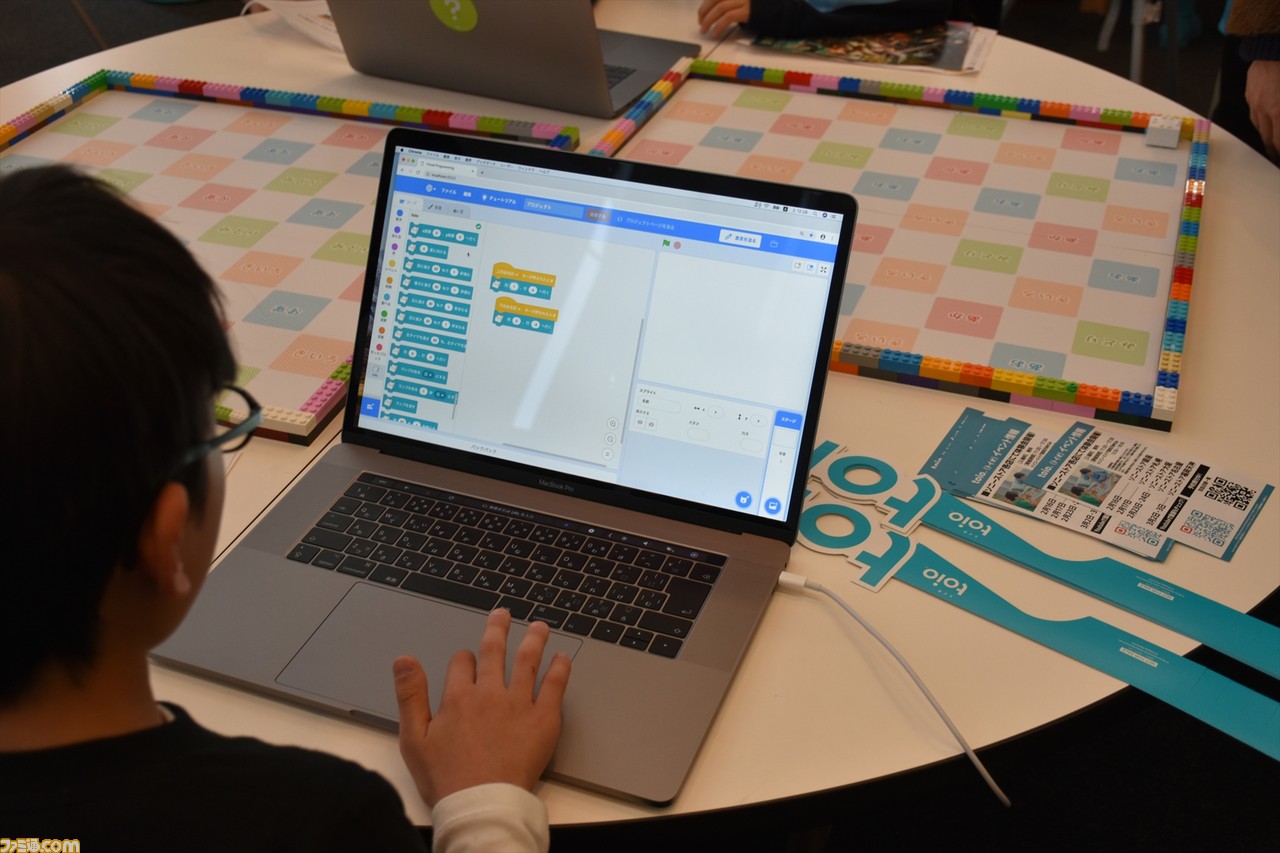

“toio コア キューブ”に動きを入力して、自由に楽しんでもらうというのが、“toio”の魅力というわけだ。ちなみに、会場ではパソコンを使って“toio”の動きをプログラミングするレクチャーが行われていた。今後はこういった、パソコンで“toio コア キューブ”の動きをプログラミングすることも可能になるようだ。

さて、せっかくの機会だから……ということで、SIEのご担当の方にちょっぴり話を聞いてみた。

――改めてのご質問となりますが、“toio”の魅力は?

担当 “toio”は子どもたちの創意工夫を育むロボットトイです。インタラクティブ性を活かしながら、子どもたちが手で触ったり、プログラミングをしたり、専用タイトルを使って遊んだりといった、アイデアや興味を引き出すような体験が遊びながらできるのが特徴です。

――なぜ、SIEが“toio”を?

担当 SIEとして、インタラクティブエンターテインメントの体験を広げていくなかで、“toio”が新しい可能性があるというところで、展開することにしました。プレイステーションで培ったいろいろな知見、技術であるとかソフト作りは“toio”に活かしていきたいです。事業としてスタートしたばかりですが、着実に広げていきたいという思いはあります。

――これまで数多くのイベントに出展されているかとは思いますが、ワンダーメイクフェス5に出展されてみての、“toio”に対する改めての手応えを教えてください。

担当 ロボットのおもしろさや、プログラミングで何かを動かすということに対して興味があるお子さんや親御さんが集まるイベントということで、そこで“toio”の魅力を伝えていきたいという思いがあり、今回出展することにしました。“toio”コーナーには多くの方に足を運んでいただき、皆さんが楽しんでいただている様子を見て非常に手応えを感じています。

――子どもたちが楽しそうなのが印象的です。

担当 実際に目の前でものが動く楽しさというものは感じてくれているのかなと思います。コントローラーでの操作やプログラミングなど、自分が工夫したことに対してロボットが動き、フィードバックがすぐにある。眼の前の“モノ”として動く。それが“toio”のキーワードになってくるのかなと思います。

インタラクティブエンターテインメントの可能性を広げる……SIEが“toio”の事業を始めたときは少し意外だったが、こうして話を聞いてみると、“toio”とプレイステーションの事業と大いに親和性があるのだなということに気付かされる。“toio”の今後に注目していきたい。