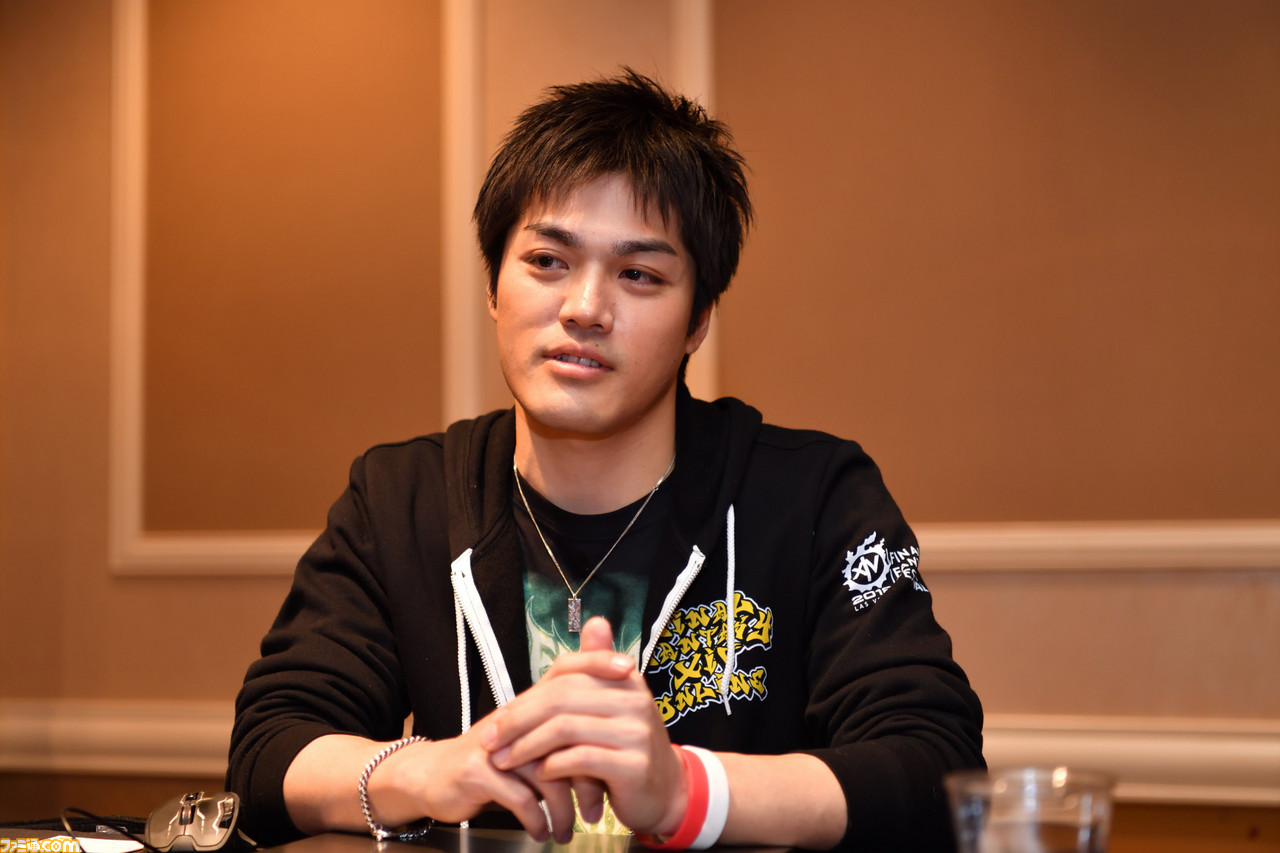

2018年11月16日〜11月17日(現地時間)の2日間、アメリカ・ラスベガスで開催された『ファイナルファンタジーXIV』(以下、『FFXIV』)の大規模なファンイベント、ファンフェスティバル 2018 in Las Vegas。今回のファンフェスティバルでは、『FFXIV』のバトルの根幹を設計したリードバトルシステムデザイナーの横澤剛志氏が、初めて表舞台に登場。その横澤氏に、ステージイベントの合間を縫ってインタビューを敢行した。プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏が“天才”と称する横澤氏とは、いったいどんな人物なのか? その人物像が垣間見えるインタビューとなっているので、ぜひ括目してほしい。

<関連記事>

横澤剛志(よこざわつよし)

『FFXIV』のリードバトルシステムデザイナー。バトルの計算式といった『FFXIV』の根幹とも言える部分の設計を始め、大迷宮バハムート:邂逅編のボスデザインをすべて担当。絶アルテマウェポン破壊作戦の担当デザイナーでもある。

最後まで悩んだ“1秒”の調整

──まずは“絶”シリーズコンテンツの第2弾である絶アルテマウェポン破壊作戦の担当に決まった時期を教えてください。

横澤パッチ4.3のタイミングでほぼ実装が完了していたのですが、そこから半年ちょっと前くらいです。

編注:パッチ4.3は2018年5月22日リリース。絶アルテマウェポン破壊作戦が実装されたパッチ4.31は2018年6月5日リリース。ちなみに、絶バハムート討滅戦が実装されたパッチ4.11は2017年10月24日リリース。横澤氏の発言から推測すると、絶バハムート討滅戦の実装から約1ヵ月ほどで絶アルテマウェポン破壊作戦の企画が始まったと思われる。

──半年!? 案外、余裕がないものなんですね。どういった経緯で横澤さんが担当することになったのでしょうか?

横澤実装するコンテンツを決めるときは、バトルシステム班とモンスター班のリーダーたちによる会議で「このコンテンツは誰に任せよう?」という話し合いが行われます。そこで割り振られたものが、各担当に降りてくるといった流れになっているんです。絶シリーズの第2弾をやると決まったときは、自分はまだその会議に参加していなかったのですが、あるとき珍しくその会議に呼ばれまして。いざ席について会議資料を見たら、絶の担当者の部分が空欄になっていて、これだろうなと察しました(笑)。予想通り、「絶をやってくれないか」と言われて、名指しをされたような感じですね。

──開発パネルで、吉田さんが「絶を作れるのは3人しかいない」とおっしゃっていましたが、ある程度、予想はついていたのでは?

横澤正直に言えば、自分しかいないだろうなとは覚悟していましたが……ただ、「もっと早く言ってよ!」という気持ちはありましたね(笑)。

──テーマはアルテマウェポンとなったわけですが、すんなり決まったのでしょうか?

横澤絶のテーマは、担当者が決めることになっています。「楽しくなりそうだな」、「これはいけるな」と思う題材を本人が選ばないとモチベーションが続かないので、ほかのコンテンツ以上に、作り手の意思が尊重されます。前回、絶バハムート討滅戦でツインタニアやネールさんなど、複数のボスが現れて、いろいろな攻撃を仕掛けてくるというのが好評だったのを見ていたので、今回はそれをアルテマウェポンと3体の蛮神(ガルーダ、イフリート、タイタン)でやろうと。

──もし自分が担当するなら、という感じで、なんとなくイメージはしていたのですか?

横澤そうですね。開発内でも「つぎの絶は何をやるんだろう」とよく話題には挙がっていたので、ある程度は想定していました。

──自然とそういう話題にはなりますよね。

横澤いくつかピックアップされている中で、自分はアルテマウェポンを題材にすると楽しそうだなと思っていました。

──絶シリーズの第2弾を担当されるうえで、ご自身で立てられた方針みたいなものがあればお聞かせください。

横澤“ストリーミング映えするコンテンツにしよう”という部分が、いちばん大きいですね。絵とギミックの両面で、見ている人全員が楽しめるものを作りたいなという気持ちが強かったです。高難度コンテンツは、プレイした人だけが楽しめるというものが多いのですが、もう一段昇華させたいなとつねづね思っていたので、見ている側がいっしょになって楽しめるものを作ろうと。

──ストリーミングでの盛り上がりは、絶バハムート討滅戦のときは副産物的なものでしたよね。絶アルテマウェポン破壊作戦に関しては、コンセプトの中に取り込んで、しっかりストリーミング映えをする展開を作っていったと。

横澤そうですね。

──絶アルテマウェポン破壊作戦を制作する際、絶バハムート討滅戦での反省点や、プレイヤーの攻略の状況を見て参考にしたことはありましたか?

横澤見て参考に、というよりは、実際に自分でプレイした感想を取り入れたというのが大きいです。とくに、コンテンツ時間(クリアーまでの時間)が長いという意見が多かったですし、16分以内に収めるということを最初に決めて、フェーズを区切っていきました。いちばん大きかった声は、開発としてちゃんと対応していかないといけないなと。

──確かに戦闘時間は長かったですよね。吉田さんの強い想いからフェニックスの演出が追加されたり、いろいろあったと聞いています(笑)。

横澤企画段階では、担当した須藤(須藤賢次氏。バトルコンテンツデザイナー)も16分くらいに収めようと考えていたのですが、調整を行っているときにバトルシステム班やモンスター班から「ここでもうちょっと間が欲しい」といった要求が入り、須藤の意図しないところでコンテンツ時間がどんどん伸びていってしまったんです。絶アルテマウェポン破壊作戦ではその経験を活かして、コンテンツ時間が伸びないようにあらかじめ考慮しておいたという感じですね。

──そこは明確にわかるくらい、すごいテンポで戦闘が進んでいきますよね。

横澤今回はテンポ感をとても重視しました。

──プレイヤーの攻略の様子をストリーミングでご覧になっていたと思うのですが、実装初日は楽勝ムードで、翌日には一転、イチから攻略の練り直しになりました。この一連の流れはどのような感想でしたか?

横澤実装初日に、想定通りに“ちゃんと間違ってくれている”様子を見たときは、楽しいというよりはホッとした気持ちが大きかったですね。巷では「今回の絶は簡単すぎる。失敗ではないか」という意見も出ていて、よし、しめしめと(笑)。

──解法が違うということに一晩で気づかれたわけですが、これは想定していたスピードでしたか?

横澤想像よりも少し早かったですね。当然ですが、日本と北米、欧州には時差があります。日本のチームが区切りのいいところまで攻略して、いったん寝ようとなった際、その攻略状況が海外のチームに引き継がれていたんです。つまり、全世界が攻略配信でつながり、24時間体制で攻略が進んでいったと。とはいえ、丸1日くらいで本当の解法に気づくかなとは思っていたので、想定の範囲内ではありました。

──でも、本当にしてやったりでしたね。

横澤いい展開になりましたね。寝て起きたら……という(笑)。

──これを作った人は性格が悪いというコメントも多かったですよ(笑)。

横澤いやいや、いろいろと考えに考えた結果です(笑)。

──そうしたプロセスを開発パネルで話すことができてよかったですね。

横澤そうですね。もともと裏設定などは話すつもりはなくて、プレイされた方々の想像にお任せしていたのですが、きちんと説明できたのはよかったと思います。

──絶アルテマウェポン破壊作戦の特徴的なところは、序盤の低気圧のデバフを後半でも活用するというところと、通称“たこ焼き器”と言われた最後のフェーズですよね。このあたりの発想の源泉についてお聞かせください。

横澤あの……デザイナーさんがかわいそうなので、あんまりたこ焼き器って言わないでください(苦笑)。

──たいへん失礼しました! では改めて、気圧のギミックからお聞かせください。

横澤ギミックとは、基本的にそれ以前までのフェーズに登場した攻撃がヒントになって、解法が導き出せるというのがベースにあるべきだと思っています。ですが、それだけではなく、あとの展開を“ピース”として使うものもあります。自分はそういった仕掛けが好きで、“その後の展開がこうなっているから、ここのギミックはこうするとうまくいきそう”みたいな遊びを、いままでに手掛けてきたコンテンツに入れてきました。極王モグル・モグXII世討滅戦あたりは、その思想が顕著に現れるコンテンツです。つぎつぎと出現する敵を何も考えず倒していっても、一応フェーズは進んでいきますが、最後にメメント・モーグリでやられてしまう。後ろの展開まで見てようやく仕掛けに気付いて、そこから解法を考える……。ガルーダの気圧ギミックにもその仕掛けを入れました。

──そして、最終フェーズの演出についてですが、あの「オレはもうここまでだ……後はオマエに託す!」というような感じが妙に感動的で……。

横澤じつは、時間切れの間際に“プレイヤーが叫ぶ時間”を意図的に作りたかったというのがあります。絶バハムート討滅戦のラストも似たような展開にはなりますが、時間切れの後のわずかなロスタイムという感じですよね。ここの時間を伸ばしたら、新しい演出になるのかなという漠然としたイメージがありました。

──攻略初期のころは本当にギリギリクリアーできる感じで、いったいどんな計算をして敵のHPを決めているんですか?

横澤まず、“各ジョブがこのアイテムレベルだとこれくらいのダメージが出る”というデータが前提として存在します。そこから“攻撃できる時間”を計算してHPを決めます。そのうえでテストプレイを行い、自分たちの手応えから判断して、トッププレイヤー向けに数値を盛ったりしていく感じですね。

──最後の“盛る”部分は、さじ加減を誤るとクリアー不可能になる恐れもありますし、すごく緊張感があるのでは?

横澤ありますね。実際、クリアーチームが出るまではずっとドキドキしています。

──やっぱりそうなんですね。ちなみに、プレイヤーの攻略をご覧になって、想定していなかった攻略法はありましたか?

横澤これはどちらかというと仕様ミスなのですが、ガルーダの覚醒タイミングです。最初にスパイニープルームを倒した地点に出現するドームのところで、スーパーサイクロンを4回発生させることで覚醒となる想定で、その後に出現する羽根の種類が変わるということを仕込んでいたのですが、フタを開けてみると、フェーズの後半に覚醒させる攻略法が主流になって……。

──最初のドームの部分での覚醒が、開発チームで想定していた解法だったんですね。

横澤気圧という自然現象に捉われすぎて、ゲームのほうがおろそかになってしまいました……(苦笑)。

──でも、そこは許容範囲ということに?

横澤そうですね。プレイヤーの皆さんが困るわけではありませんので、こうした想定外は皆さんの不利益にならない限り、許容するというのが『FFXIV』全体の基本方針です。

──あとは、タイタンのフェーズのジェイルのギミックについてですが、マーカーが付与されてから岩になるまでの猶予時間が短いんじゃないかという意見が多く挙がっていました。

横澤あの猶予時間をあと1秒伸ばすかというところは、最後まで悩んだ部分です。いまのバージョンと、1秒長いバージョンを作ってみて、1秒伸ばせば簡単になるというのはわかっていました。でも、これは絶コンテンツで、しかもタイタンフェーズであると。タイタンという存在は、いつのときもストッパーでないとプレイヤーの方々に納得してもらえないだろうと思い、いまのバージョンでいこうと結論を出しました。決して破綻していたわけではないからです。もし、1秒伸ばしたバージョンで出していたら、「簡単」と言われていたと思います。それは絶コンテンツとしては本意ではないので、個人的にはいまの秒数でよかったと思っています。

──たった1秒、されど1秒……。

横澤実際に1秒長いバージョンをプレイしないと、どれだけ簡単になるかはピンとこないと思いますが……。すごくシビアなギミックなので、「あと1秒伸ばせばよかったのに」という気持ちになるのは、すごくよくわかります。でも、そうしてしまっていたら、タイタンは印象に残らないボスになっていたと思うのです。ですので、ここは心を鬼というか須藤にして(笑)。

──あの秒数が限界だったというわけですね。

横澤あれが限界の数字です。タイタンはいかに限界の数字を探っていくかというコンテンツだと思っています。開発パネルでもお話しした通り、タイタン=須藤なので、須藤ならこの秒数にするだろうなと(笑)。

──なぜだろう……そう言われると納得しますね(笑)。さて、絶アルテマウェポン破壊作戦の細部については開発パネルで解説もありましたし、まとめとして作り終えての感想をお聞かせください。

横澤じつは、自分が単独バトルコンテンツを作るのは、機工城アレキサンダー:起動編4のマニピュレーター以来なので、3年ぶりくらいになります。それでいきなり絶コンテンツを作れということで、これを決めた人はどうかしてるんじゃないかと思いましたね(苦笑)。とはいえ、“絶”というコンテンツの価値を保つためにも、全力でやるしかないと開発に着手しました。

──絶コンテンツの制作は、後に続く人がたいへんですね……(笑)。

横澤そうした意味合いもあって、第1弾の絶バハムート討滅戦とは方向性を変えようというのは、最初から決めていました。第1弾も第2弾も王道をやってしまうと、第3弾も自然と王道が望まれてしまいますよね。第3弾を作る人が自由な発想で臨めるように、自分は解法の部分で大きく変化をつけました。自分が新しいことをやるのが好きということもありましたが(笑)。

ゲームを遊んでいると、自然と仕組みがわかってしまう

──では、絶の話題はこのへんにしまして……『FFXIV』でどういった仕事をご担当されているのか教えてください。

横澤じつは、とくに“コレ”とは言いづらいのです……。

──おもだったところでは、バトルの設計でしょうか?

横澤そうですね。バトルの計算式はすべて自分が作っています。あとは、たとえば“禁断の地 エウレカ”のような新しいコンテンツを作るときに、新たな仕組みをどう作ればいいのか担当と相談したりもします。エウレカなら、属性の関係性を表現するためにバトルの計算式はどういうものを作ればいいかという相談を受けて、新しくエウレカ専用の計算式を作り起こしたりもします。新しいコンテンツを作るときは、自分にも必ず何らかの仕事が発生する感じです。そのほか、アイテムレベルの設計、クエストでの経験値の払い出し、装備のパラメータ関係も担当しています。

──装備品の数値はアイテム班の方が設定しているのですか?

横澤いえ、バトルシステム班です。でも、自分は仕組みを作っているだけで、実際に数値をつけているのは別担当者が持ち回りしています。

──でも、こういう数値まわりのお仕事が多いということは、やはり数学がお得意なのですか?

横澤特別、得意というわけではないですね。もちろん数字に抵抗はありませんが……。

──たとえば、ダメージの計算式を考える際、ベースになるようなド定番の数式があるのですか? それとも、ゲームごとにゼロから考えるのですか?

横澤ゼロからです。自分たちのゲームでやりたいことを満たせる計算式をゼロから考えたほうが、当然やりやすくなるからです。

──そういうノウハウってどこで学ぶものなのですか?

横澤うーん、学ぶというか、考えていけばわかるような……。

──ダメージの計算式って、ゲームをプレイするだけではわかりませんよね?

横澤あれ、触っているとなんとなくわかりませんか?

──えええ!(笑)。それは、ちょっとした特殊能力ですね。

横澤もちろん計算式そのものは解読できないですが、いままでいろいろなゲームを遊んできて、「このパラメータでこう調整したいんだろうな」とか、「きっとこのゲームは、装備のステータスによる成長を感じさせたいんだろうな」など、開発した方の思想が推測できるようになりました。そのうえでも、MMORPGはちょっと特殊です。一般的なスタンドアローンのRPGとはぜんぜん違うところを考慮しないといけません。自分の中にある理屈や感覚に、MMORPGならではの要素を加えながら計算式を構築していく感じですね。

──計算式はすべてひとりで作られたのですか?

横澤はい。ただ、旧『FFXIV』には松井(松井聡彦氏。旧『FFXIV』のバトルディレクター)が作った計算式があったので、ある程度は参考にさせていただきました。すでに新生に向けて開発が進んでいましたし、あまりにもガラリと変えてしまうと各実装セクションがたいへんなことになってしまいます。そこまで大きくは変えず、『新生FFXIV』用にパラメータを削ったり、計算式を書き直していきました。

──“こういうバトルにしたい”というイメージを数式に置き換えるのは、どういう作業なのでしょう?

横澤コンテンツを作るときと同じなのですが、まずは必ず考慮しなければいけない要素を箇条書きにします。そこから、“条件を満たすためには、やってはいけないこと”を削ぎ落としていくと、最終的に、“これしかない”というものが残ります。その後、それを実際に数式化するという流れが多いですね。たとえばMMORPGでいうと、“計算式の処理の軽さ”、“通信量の少なさ”、“コンテンツを量産する誰かが調整しやすいか”あたりが必要ということは、前提条件としてパッとわかります。さらに『FFXIV』でいえばアイテムレベル制を導入しているので“装備更新で強さを実感できる”ところも重要になります。上記のような点を出していくと、それを満たすものがだいたい絞れているというイメージです。

──『FFXIV』のバトルシステムを構築した後、ジョブ間のバランスはどのようにして取っているのでしょうか?

横澤まず、『FFXIV』のアクションには威力が設定されていて、コンボというシステムでさらに威力が上がるという部分が具体的に数値化されています。そのため、これくらいの数字をつけると理論値はいくつ、というのが机上計算で導き出せるようになっています。そこから、実際に数分間決められた時間、開発テスト用のダミーを攻撃し続けて、そのジョブ単独のダメージを計測する作業を行います。。この作業は自分で行うこともあれば、バトルが得意なメンバーにお願いしたりします。そのうえで、“シナジー”と言われるような、バフなどによる相乗効果の計算を行います。パーティ内のタンクやDPSの人数を考慮して、この人数だったらX%の恩恵がある、という数値を計算して、最終的に整えていく感じです。

──ジョブ調整の際、各ジョブの操作難度やプレイヤーの練度による幅は考慮されるのですか?

横澤そこはしません。

──あくまで、スペック上の理論値で揃えていく?

横澤そうですね。じつは『新生エオルゼア』のときは前者のコンセプトでやっていて、“竜騎士は操作が簡単、モンクは難しい、だからちょっとだけモンクのほうが火力が高い”というようにしていたのですが、あまり受け入れていただけませんでした。MMORPGは、極論というか、「けっきょく強いほうを使えばいいじゃん」という話になりがちです。良いか悪いかではなく、どうしてもその議論になりやすいため、ノイズを減らすためにも、できるだけその差はつけないようなコンセプトでやっています。あくまでコンセプトですので、ジョブ間で多少の幅はもちろんあるのですが。

──ほほう……なかなか興味深いお話ですね。

横澤いままで、こういう話をする人が表に出てきていなかったからですね。

──続いて、コンテンツの作りかたについてうかがいたいのですが、ギミックの仕組みから考えるのか、それともコンテンツのイメージに合わせて作るのか、どちらでしょうか?

横澤自分はコンテンツのイメージから入ります。

──それは意外でした。プレイヤーに“こういう動きをさせたい”というイメージがあるのかなと。

横澤それは後からでも調整が可能なんです。ちょっと開発の話になってしまいますが、コンテンツを作る際、“表現”の部分はアートやサウンドの人に発注をしなくてはいけないので、どういうことを表現したいのか一番先に固めておく必要があります。ギミックといった遊びの部分は後から入れることができても、表現はそう簡単には追加や変更ができません。ですので、まずはコンテンツのイメージが大事です。

──ガチガチの理系的思考でパズルのようにコンテンツを作っていそうなのに、開発パネルでもお話しされていましたが、絶アルテマウェポン破壊作戦に熱い裏設定があるなど、なかなかおもしろいバランス感覚の持ち主ですね。

横澤そういう意味でも、理系という感じではないんです。とにかくゲームが好きで、学生時代は進級が危ぶまれるほどでしたし……(苦笑)。

──貴重なお話、ありがとうございました。では最後に、横澤さんが考える『FFXIV』のバトルの未来像を教えてください。

横澤長く開発と運営を続けていると、プレイヤーである皆さんの意識がちょっとずつ変わっていきます。『新生FFXIV』スタート初期に開発側が意図した遊びかたではなくなってきている部分も当然出てきていますし、そこはこちらが押し付けるのではなく、プレイヤーの皆さんがどう考えているのかを受け止めたうえで、開発側が柔軟に変わっていかないといけないと思っています。そのあたりは、つぎの拡張パッケージの『漆黒のヴィランズ』にも生かし、いくつかの項目について、大きく考え直す必要があるのかなと思っています。

──つぎの拡張パッケージに向けてもたくさん仕事をされているんですよね。もちろん、まだ言えないとは思いますが。

横澤はい、たくさんあります!(笑)。『漆黒のヴィランズ』ではまた新しいバトル、そしてコンテンツ体験をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。