2018年12月1日、福岡市の九州産業大学にて、コンピューターエンターテインメント開発者向けのカンファレンスCEDEC+KYUSHU 2018が行われた。

この手のカンファレンスであまたあるセッションの何を取材するかで、ひとつの基準になるのが講演タイトル。CDの“ジャケ写買い”に近いかもしれないが(たとえが古いか?)、講演タイトルに惹きつけられて、「これ取材したい!」と思ったセッションは数多い。今回のCEDEC+KYUSHU 2018では、これからお伝えする講演“人間の本能と心理を利用したFPSのレベル制作”がそのひとつ。「人間の本能と心理を利用したFPSの制作なんておもしろそうじゃないか!」ということで、取材を志願した次第。登壇者はNEXON GTにて、『S.O.W』や『Combat Arms』、『サドンアタック』などのFPSを手掛け、「12年にわたってFPSのレベル&背景デザイン一筋の開発人生を送っている」という、Sart (team) 背景パートチーム担当のキム・ピルウォン氏。

人間の本能や心理をレベルデザインに

FPSのレベルデザインを、「業務内容の範囲が広い」、「プロジェクトや組織、ゲームエンジンごとに業務が異なる」と説明したキム氏は、そのおもな業務内容として以下の4項目を列挙。

(1)動線デザイン:通路(path)/空間/構造の制作

(2)バランスデザイン:チーム別、モード別に難易度制作

(3)ゲームのビジュアル背景制作

(4)スクリプトデザイン:トリガー、Blueprint制作(Unreal Engine)

そのうえでレベルデザインは、“企画要素+アート的要素が交じったものであり、ユーザーのプレイ環境を構築する行為であると定義づけた。

キム氏によると、FPSのレベルデザインの方法は2種類。“動線によるレベルの制作”と“環境コンセプトによるレベルの制作”だ。ざっくりと説明すると、“動線によるレベルの制作”はマップに従ったデザインで、“環境コンセプトによるレベルの制作”は舞台設定や時代設定に準拠したデザインと言えるだろうか。

そんなFPSのレベル制作で重要な要素はふたつ。“おもしろさ”と“自然な流れ”。“おもしろさ”に関しては言わずもがなだが、“自然な流れ”とは、自然なゲームプレイの流れのこと。たとえば、マップに左右の選択があった場合、作り手は左側に行かせたいが、プレイヤーは右側に行きたいと思ったとすると、“自然な流れ”とはならない。「ユーザーを、何も考えずに目的地点まで自然に移動させたい“というレベルデザインの命題があった場合、それをスムーズにかなえてくれるのが、人間の本能であり心理に依拠したレベルデザインというわけだ。

FPSへの活用ということで、キム氏が着目したのが “人間の待避心理”。今回援用されたのが、韓国で消防士の試験を受けるときの項目だ。列記すると、左回り本能、帰巣本能、追従本能、日常動線志向性、向光性、向開放性、可視経路選択性、易視経路選択性、至近距離選択性、直進経路、危険回避本能、理想的安定志向性、左側通行、付和雷同性……。

人間の待避心理だけでもこれだけの項目があるということが極めて興味深いが、キム氏はこのなかから、FPSに適用可能な項目をピックアップした。左回り本能、向光性、向開放性、易視経路選択性、直進経路、理想的安定志向性だ。以下、項目ごとに説明していこう。

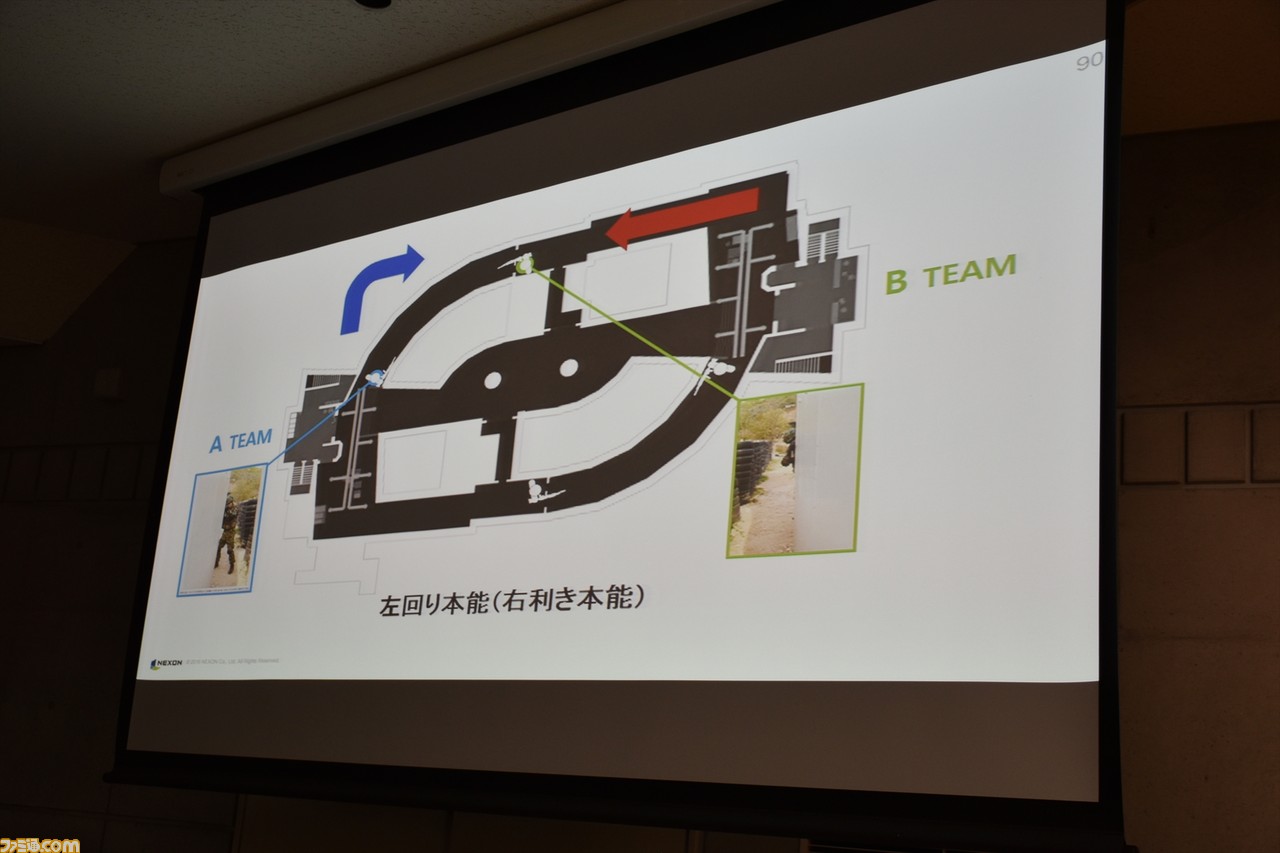

左回り本能

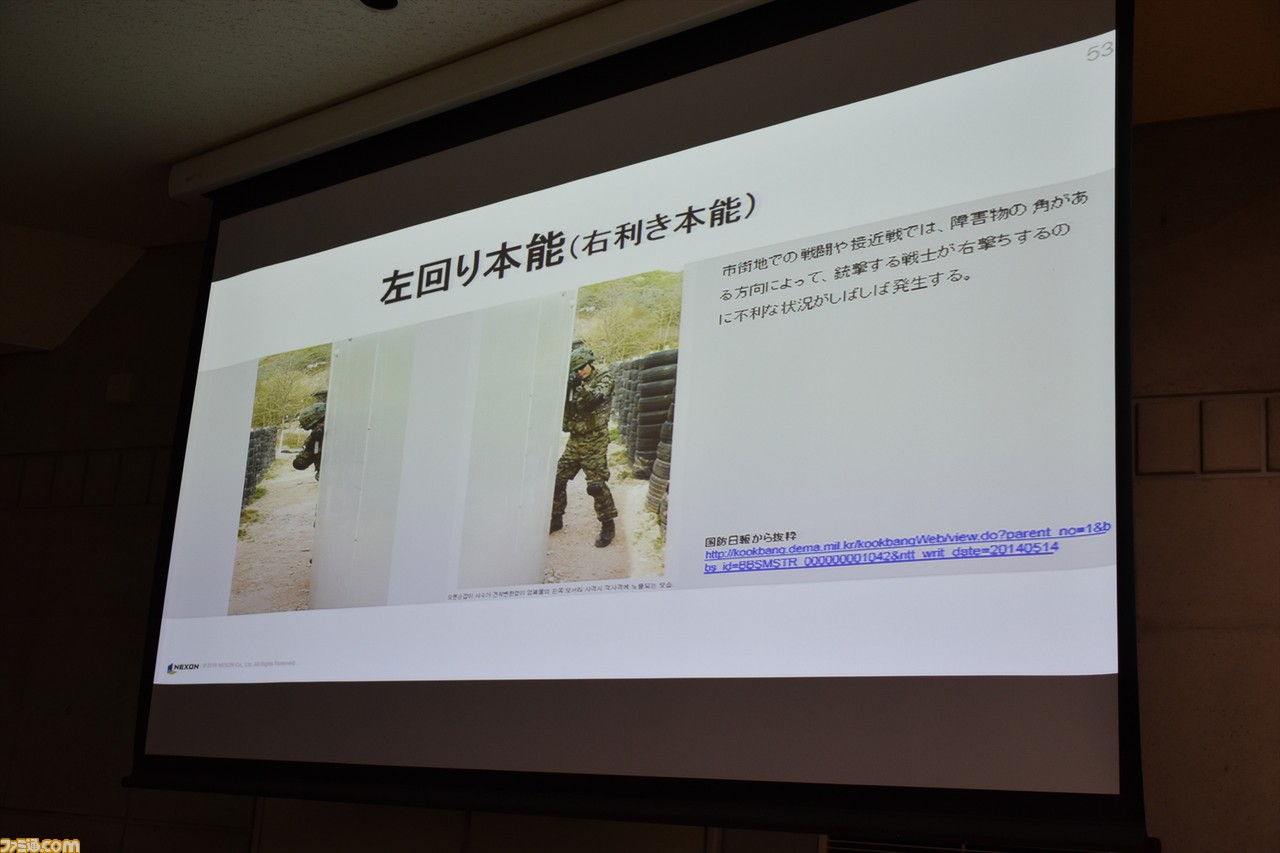

人間には左回り本能がある。これは、右利き(手足)が多いゆえのようだが、無意識にまずは左を見たりする人間が多いようだ(考えてみると陸上競技のトラックも左回り)。この左回り本能はデパートやスーパーマーケットなどでも活用されており、たとえばデパートのエスカレーターは左回りで左側に売れ筋の商品を展示。右側は休憩施設などにあてることが多いという。スーパーマーケットでも、左回りのディスプレイにし、右手で商品を手にしてかごに入れるという(もちろんそうでないところも多いとは思うが)。ライフルなども右利き用が多く、勢い左側に遮蔽部があるほうが、体を隠せる範囲が広いということになる。

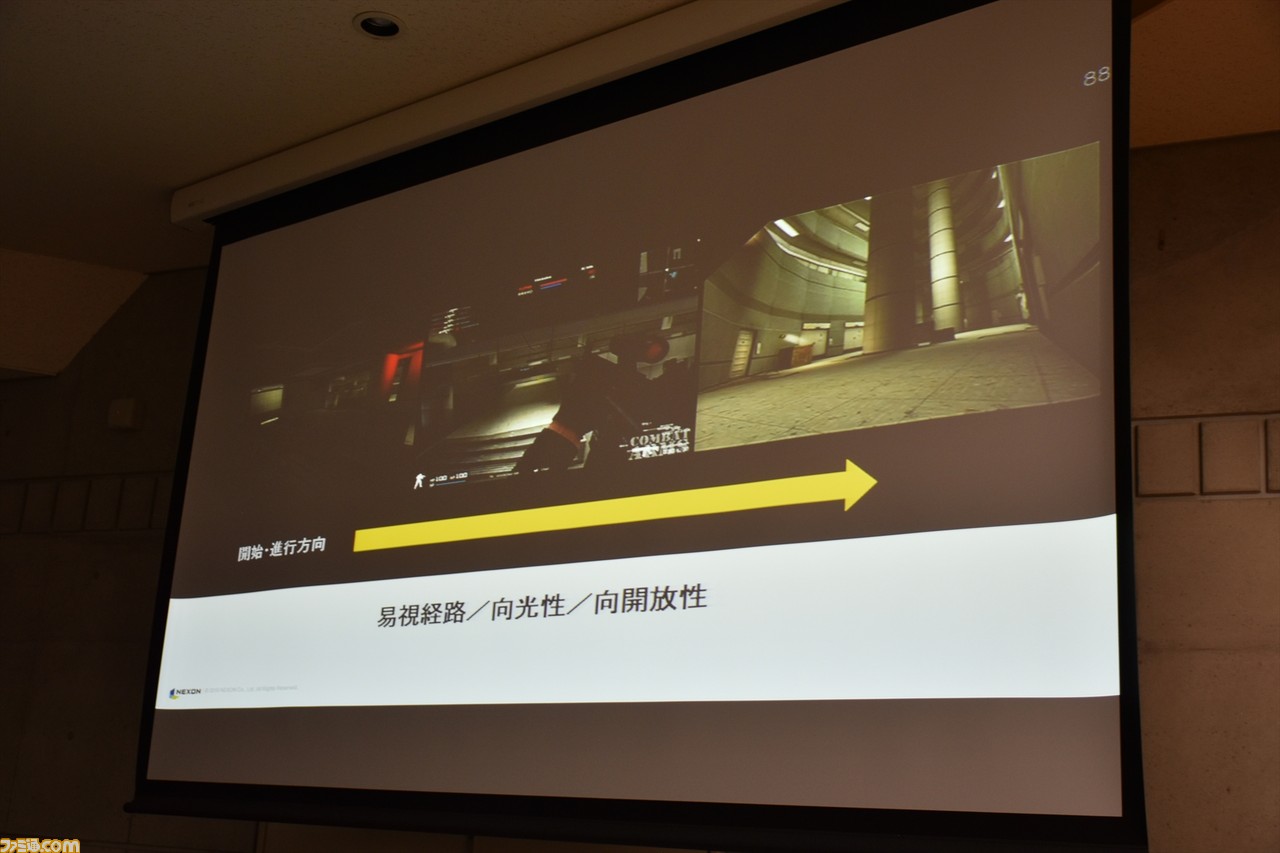

向光性

向光性は、明るい方向へ移動しがちな本能のこと。一部例外はあるようだが、動物や昆虫にもその傾向はある。たしかに記者も明るい道と暗い道があると、明るいほうを選ぶことが多いような気がする。

向開放性

開放されているほうに志向する傾向。建築にもよく応用されているようであるが、たしかに開かれているほうに心惹かれるような気がする。

易視経路選択性

最初に目に入った経路を選びやすい傾向のこと。「キャラが最初に眺める方向に、ユーザーが進みやすい」とキム氏。

直進経路

曲がった道とまっすぐな道だと、視野の確保にすぐれているぶん、直線の道を選ぶことが多いとのこと。先の見えない曲がった道を選ぶ人も多いような気はするなあ……とも、個人的には思いつつ。

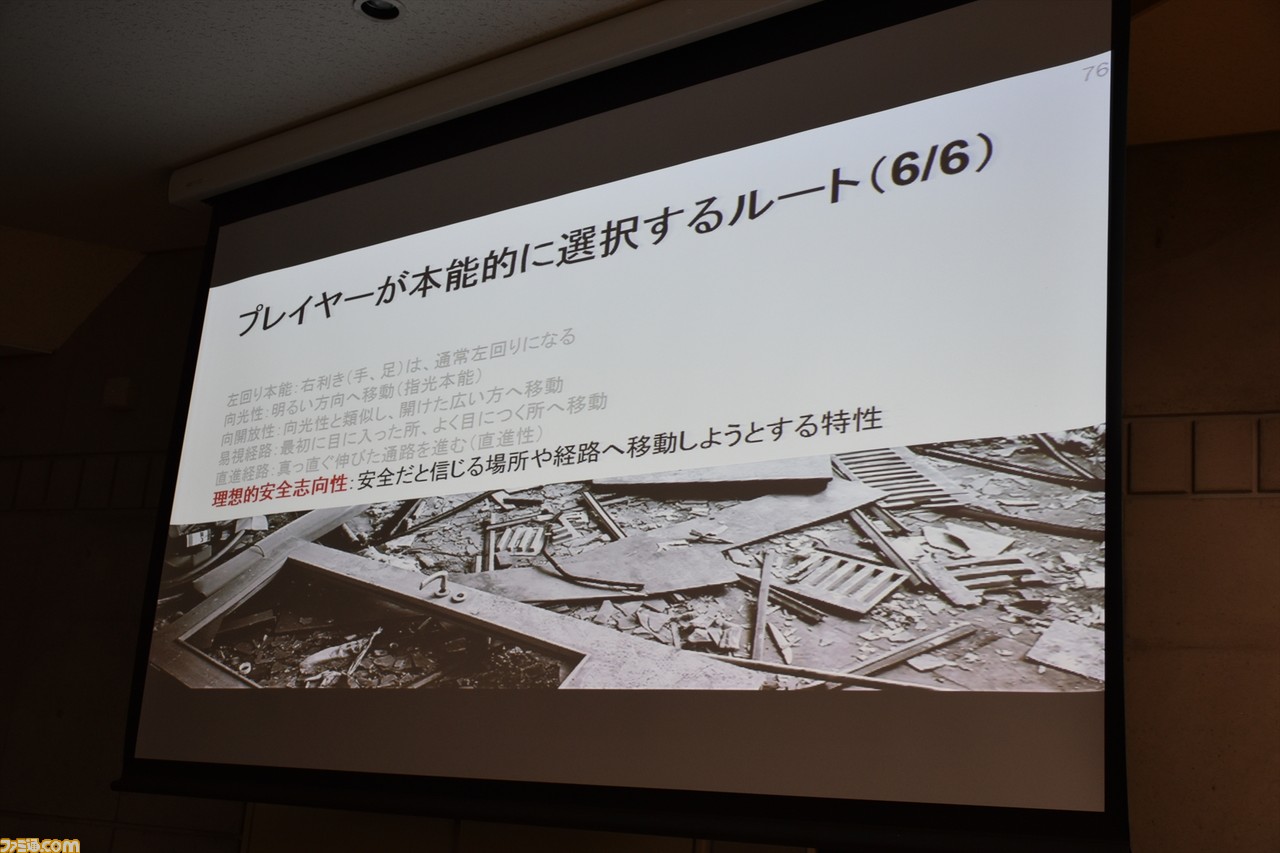

理想的安定志向性

安全だと思われる場所や経路へ移動しようとする傾向のこと。たしかに、きれいな道と汚い道とでは、きれいなほうを選ぶ人が多かろうなあ……とは思う。

キム氏は、「個別にではなくて、組み合わせで使用するのが効果的」だと語る。

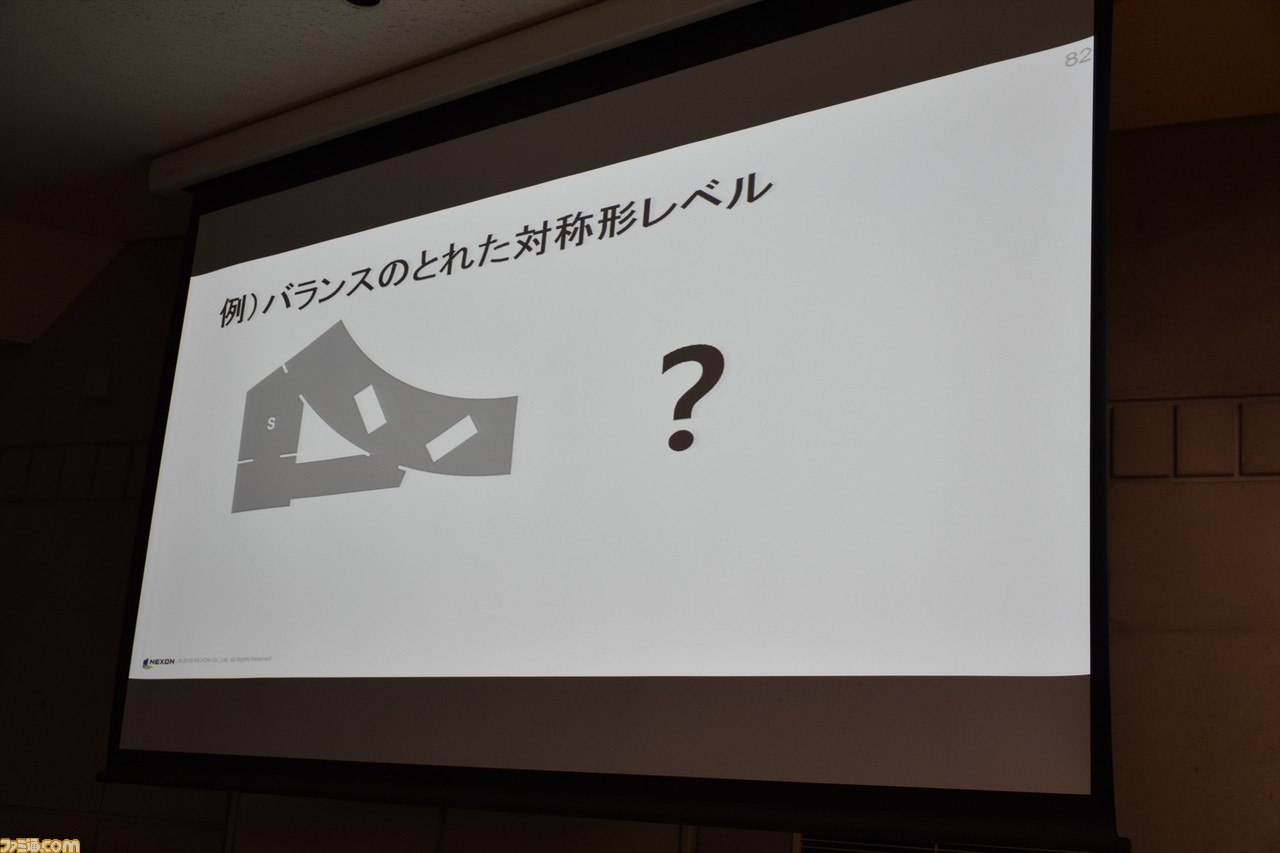

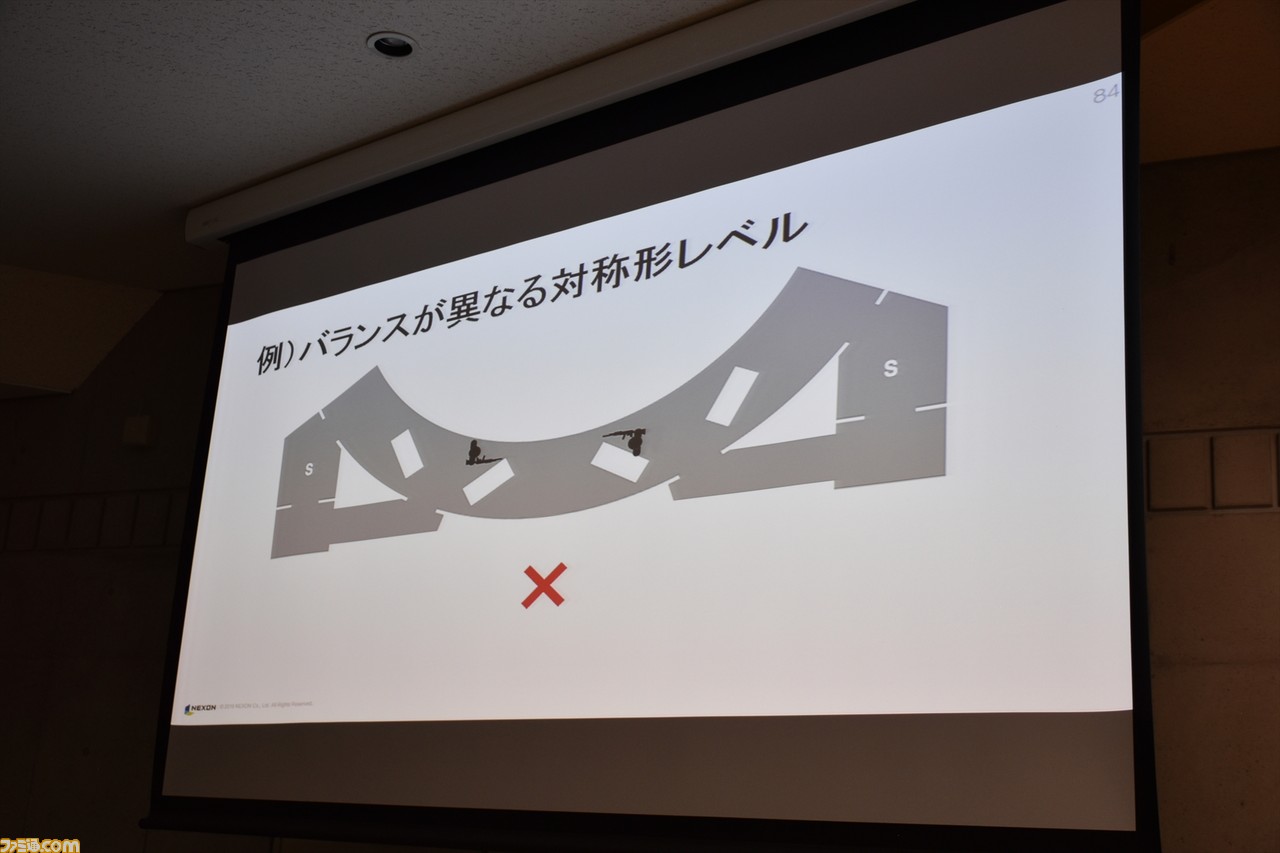

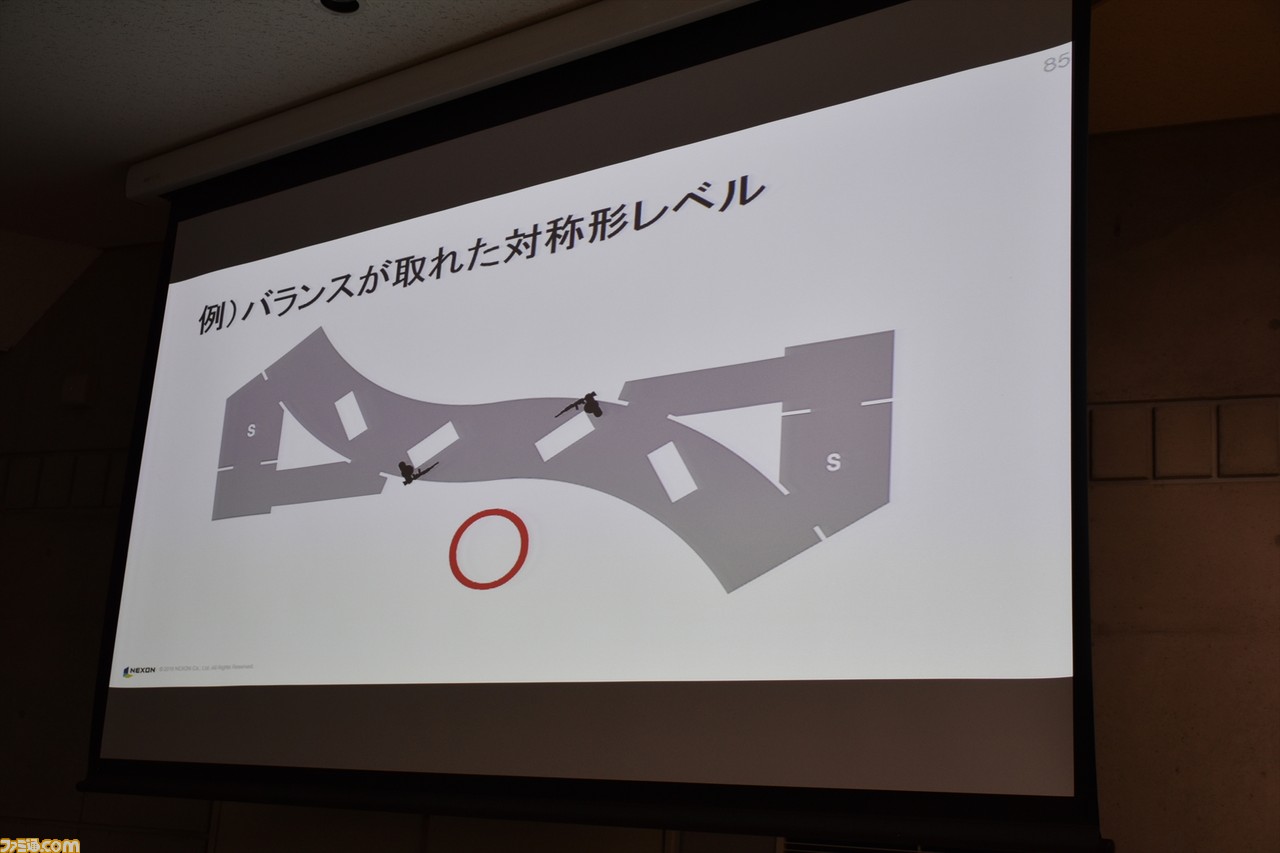

講演では、“バランスの取れた対称系レベル”のサンプル事例も出題された。マルチプレイのマップにおいては、当然のこと公正さが大切になる。そのため、左右対称のマップが重宝されるが、陥りやすい罠として、X軸だけの対称があるとキム氏は言う。ところがそれでは片手落ちで、どちらかが遮蔽物を右側にしなければならないといった具合に不公平になってしまう。完全なる公正を保つためには、X軸に加えてY軸も対称にする必要があるというのだ。

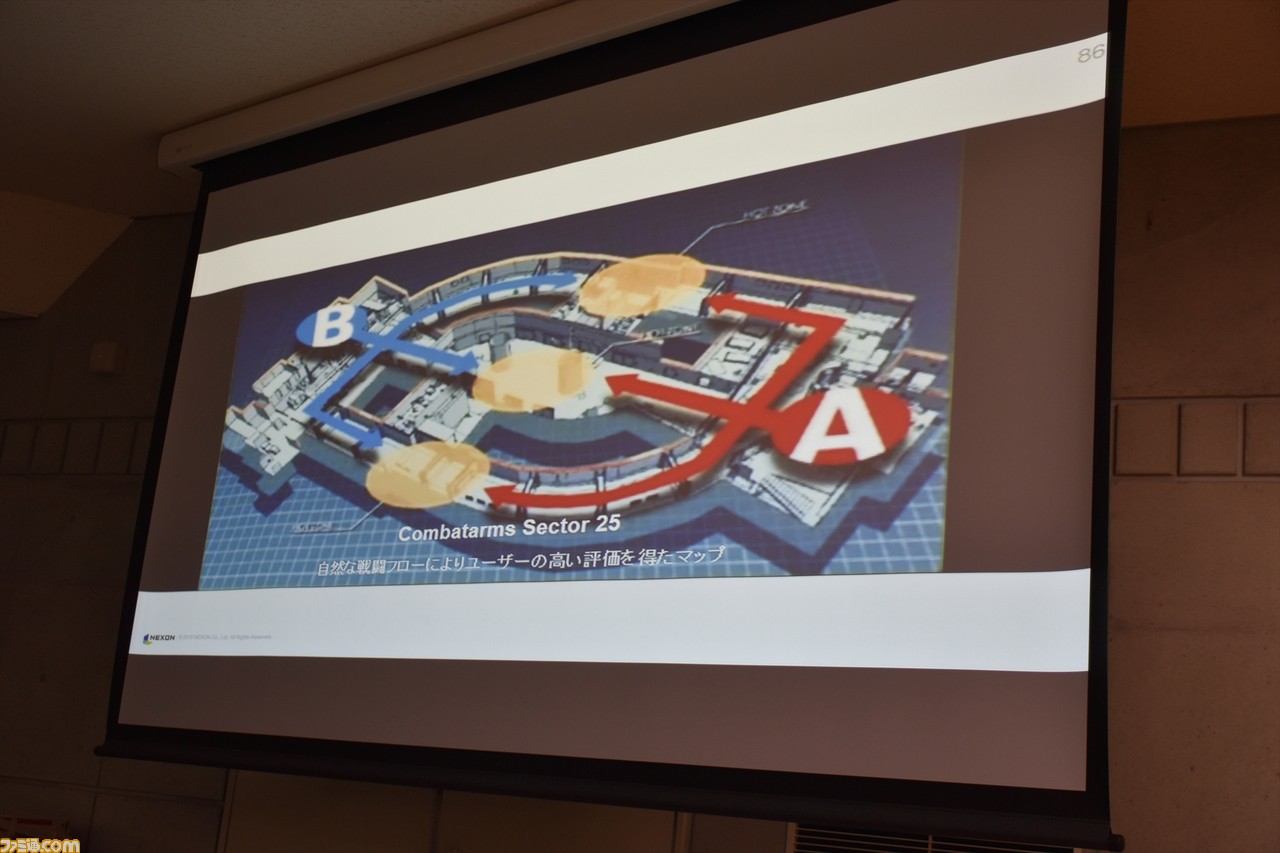

最後に、ここまでキム氏が語ってきた鉄則に則って制作され「自然な流れでユーザーから高い好評を得た」マップとして、『Combat Arms』の“Sector 25”が紹介された。同マップは、反時計回りの流れを作るために、スポーンポイントの正面に直線で向光性のルートを設置するなど、まさに人間の本能&心理傾向を反映したモデルケースとなっている。

人間の本能や心理を反映したレベルデザインをすることで、スムーズな自然な流れでゲームプレイを楽しんでもらう。記者はそんなことは一切気にせずにマルチプレイを楽しんできたわけであるが、クリエイターの叡智が反映されたマップを、今後は少し意識しながらプレイしてみようかしら。