Valveが作るカードゲームはひと筋縄ではいかないシロモノだった……!

『Left 4 Dead』や『Portal』でおなじみのValveが、デジタルカードゲーム(以下“DCG”)に殴りこみをかけにきた。それも、世界初のTCG(トレーディングカードゲーム)『Magic: The Gathering』(以下『MTG』)の生みの親、リチャード・ガーフィールドとタッグを組んで、だ。

そのタイトルの名は『Artifact』。本作はValveの開発したMOBA(※)『Dota2』の世界観・キャラクターを全面的に取り入れており、原作である『Dota2』を見事にカードゲームに落としこんでいる。

※MOBA……マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ。プレイヤーが2チームに分かれて、お互いに相手の本拠地を破壊しあう。e-スポーツでは非常に人気のあるジャンル。

ただ『Artifact』は他のDCGと比べ、ルールが複雑だ。その難解さは、『MTG』のプロチーム・CHANNEL FIREBALLのパスカル・メイナードが、ウェブ上の記事で

「カードゲームとしての習得しやすさで言えば、『ハースストーンが』9/10点、『MTG』が7/10点、『Artifact』が3/10点だ。」(https://www.channelfireball.com/articles/a-guide-to-artifact-the-dota-card-game/より)と述べるほど。

「そんなややこしいゲームを1から覚えるのは面倒くさい」? ご安心を。この記事では、最近DCGの新弾発売が重なって遊ぶ時間のないゲームライター脳間寺院が、『Artifact』の基本ルールを紹介したうえで、本作のおもしろさに迫る。

3つの盤面で“通常の3倍”の戦略性!

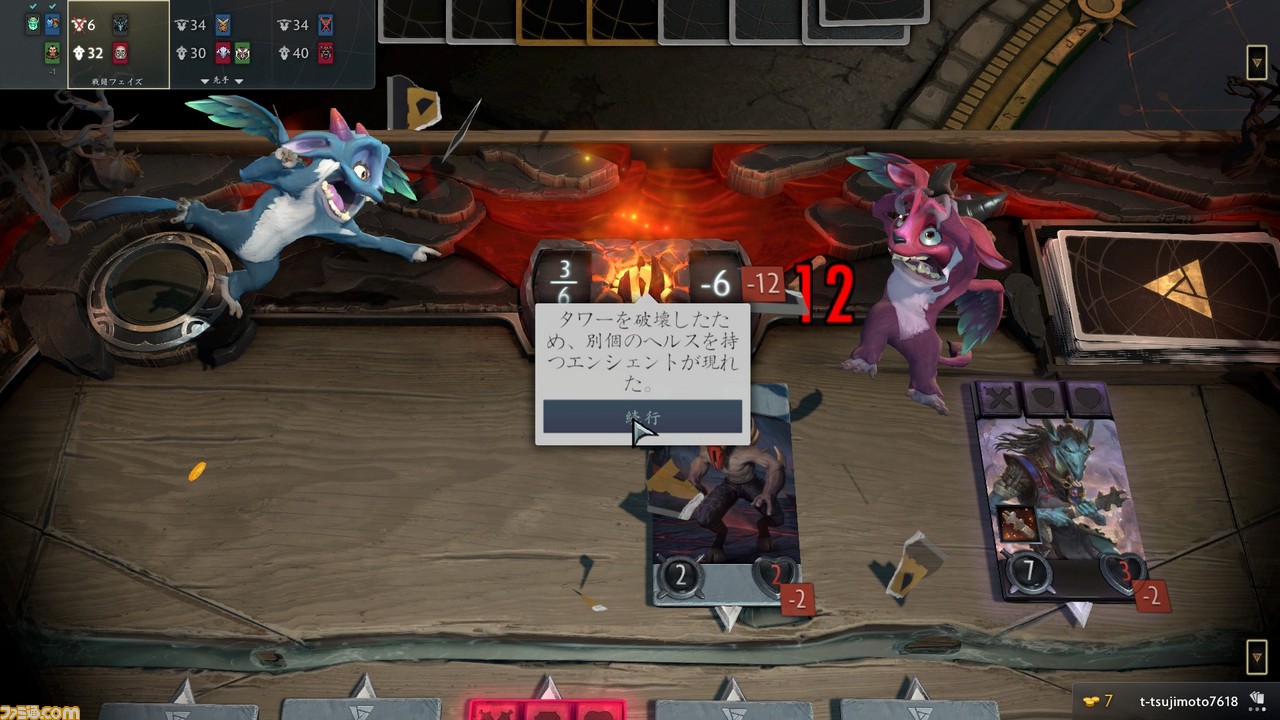

『Artifact』には、通常のカードゲームで言うところの“フィールド”あるいは、“バトルゾーン”が3つある。以下の画像を見ていただければ一目瞭然だが、本作では1試合で同時に3つの盤面(レーン)で戦いが進行していくのだ。

それぞれのレーンは独立していて、基本的にカードの行き来はできず、ライフやマナも共有しない。たとえるなら、『遊戯王OCG』や『シャドウバース』のようなTCGの試合を3ゲーム同時進行で行っていると言えばいいだろうか。

各レーンには敵・味方それぞれの“タワー”が設置されており、タワーには40の初期ライフがある。攻撃によってタワーのライフを0にすると、タワーは破壊され、今度は“コア”がそのレーンに現れる(コアのライフはタワーの倍で80)。

試合に勝利する条件は、[1]相手のコアを破壊する、[2]相手のタワー3本のうち、2本を破壊する、のどちらか。削るライフが少なくてすむタワー2本破壊を狙うのが基本だが、相手がコアのあるレーンを守っていない場合は、コアを狙うのもアリだ。

また、3つのレーンはそれぞれ独立しているのだが、一部ほかのレーンに影響を及ぼせるカードも存在する(たとえば、ほかのレーンのユニットにダメージを与える呪文など)。そういった他レーンに触れるカードは、本作では強力なカードである場合が多い。

【ポイント】

・ほかのTCGと違い、盤面(レーン)が3つ存在する

・3レーンのうち、2レーンで相手のタワーを破壊すれば勝利

・相手のタワーを破壊したあとに出現するコアを破壊しても勝利

バトルの中心となる5人のヒーロー

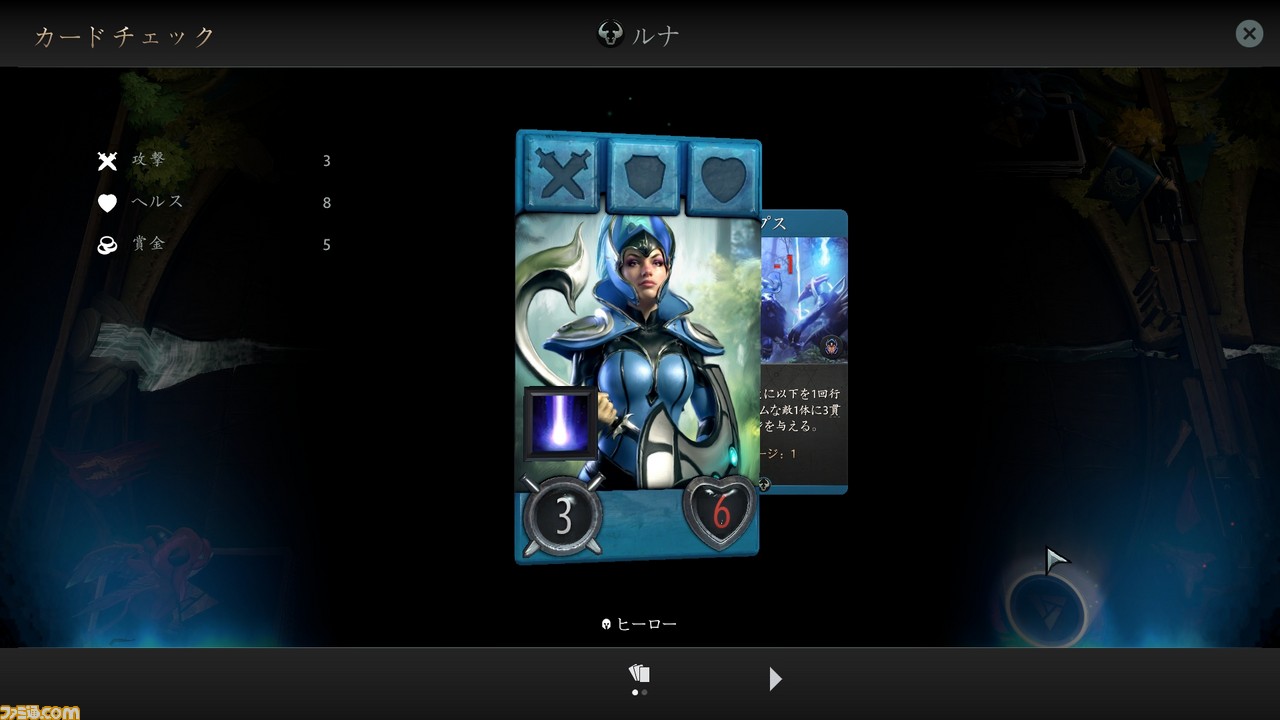

“ヒーローカード”は『Artifact』の目玉となるカードタイプだ。ヒーローはいわゆる“モンスターカード”のようなもので、本作のバトルの核をなしている。

ヒーローはひとつのデッキに必ず5枚設定する必要があり、ゲーム開始時には3つのレーンにそれぞれ1人づつヒーローが配置される。そして2ターン目には4人目のヒーローを好きなレーンに配置でき、3ターン目には最後のヒーローが登場する。ヒーローは破壊されても、1ターン待てば同じ要領で配置しなおすことが可能だ。

また、本作ではカードに赤、青、緑、黒の“色”の概念があり、プレイヤーはレーンに出ているヒーローの色のカードしか手札から出すことができない。具体的に言えば、青のヒーローがいるときは青のカードしかプレイできず、青と赤のヒーローがレーンにいれば青と赤の両方のカードが使用できる、といった具合だ。

ヒーローにはそれぞれ、ヒーローをデッキに入れた時点で自動的に3枚デッキに入れられる“シグニチャカード”というカードが設定されている。デッキ構築の際はヒーローのステータスだけでなく、シグニチャカードをどう使うかにも気を配りたい。

ちなみに、相手のヒーローはゲーム開始時点でこちらにも開示されるため、当然ながら相手のデッキに入っているシグニチャカードは予想できる。“アックス”の“狂戦士の挑発”のような危険な除去カードが相手のデッキに入っている場合は、大損しないよう注意して立ち回りたい。

最後に試合中のアイテム購入について説明する。『Dota2』では試合中に獲得したゴールドで装備を買ってキャラを強くしていくが、『Artifact』にもバトルで役に立つアイテムを買える “購入フェイズ”がある。相手のヒーローを倒せば倒すほどゴールドが貯まって装備が整っていくのもMOBAとそっくりだ。

【ポイント】

・デッキには5枚のヒーローカードが必要

・レーンに出ているヒーローの色に対応したカードしかプレイできない

・ヒーローをデッキに入れると、対応した“シグニチャカード”が3枚デッキに入る

・敵ヒーローを倒して手に入るゴールドで武器や防具を購入できる

ターン制ではないカードゲーム

TCGと言えば「オレのターン!ドロー!」と高らかに叫びながら自分の手番を迎えているイメージだが、『Artifact』には“オレのターン”も“お前のターン”もない。両プレイヤーはそれぞれ同じ“ラウンド”を共有し、交互にカードをプレイしていく。

たとえば、プレイヤーAがユニットを召喚すると、プレイヤーBにプレイ権が移りBがカードを使えるようになる。そして、Bがカードを使ったなら、またプレイヤーAの番になり……という流れをお互いが何もしなくなるまで続けるのだ。両者がカードを使わずパスした場合はそのレーンの戦闘がはじまって、ダメージ処理が行われる。

こういったレスポンスの多いカードゲームは、難しく、そしてワンゲームが長くなりがちだ。実際『Artifact』は1試合に30分以上かかることがザラにある。

しかし、長い時間をかけて知恵熱を出しながら遊ぶカードゲームは白熱するし、遊び甲斐がある。

「それで、課金は必要なの?」

今度はお金の話をしよう。

『Artifact』の課金体系はゲーム本体パッケージ+都度課金であり、ゲームを遊ぶにはまず2300円[税別]のスターターパックを購入する必要がある。

スターターパックには、2種類の構築済みデッキと、10個のブースターパック、そして賞品付きの試合への参加に必要な“イベントチケット”5枚が封入されている。

スターターパックだけでも5時間程度なら遊べるはずだが、『Artifact』は無料プレイではカードが増えないため、いずれ飽きが来てしまうだろう。『Artifact』を継続して遊ぶなら、まず確実に課金が必要だ。

スターターパックを買ったうえで、もっといろいろなデッキで戦ってみたいならブースターパックを追加購入するべきだし、構築戦ではなく即興でデッキを組み上げてプレイする“ドラフト”にハマったならイベントチケットを買うことになる。また、ユーザーがゲーム内マーケットに出品したバラ売りのカードを、現金で購入することも可能だ。

参加にイベントチケットが必要な“ガントレット”モードでは、勝ち続ければ課金なしで資産が増え続けていく計算にはなるが、2敗するまでに3勝してようやく参加費がペイするため、資産を増やすにはかなり高い勝率が求められる。

「『Artifact』はお金がかかりすぎるゲームだ」という意見もあるが、実際遊んでみて。個人的にはそこまでの“課金ゲー”には思えなかった。紙のカードゲーム経験者からすれば、新しくデッキを作る際にある程度の投資をするのは珍しいことではない。それに、高いカードのほとんどはデッキに1枚しか入らないヒーローカードだ。

筆者の場合は、1イベントチケット(約100円)で参加できる“ファントムドラフト(※)”を遊び続けている。“ファントムドラフト”は1チケットで最低でも2試合遊べて、どんなに展開が早くても合計40分程度はプレイできるので、一瞬で負けて理不尽に参加料を取られるような思いはしていない。それに連勝すればパックももらえるので、ゲームに慣れるのにぴったりのゲームモードだ。ドラフトでデッキを作るのは少しコツがいるので、慣れるまでは上級者の作成した“ドラフトピックTierリスト”を参考にするといいだろう。リストはSNSやweb上で公開されている。

※ファントムドラフト……パックをその場で開封し、そのパックの中から使用するカードを即興で選んでデッキを作り上げていくモード。ファントムの場合は取ったカードは手に入らないが、取り切りドラフトモードならピックしたカードはコレクションに加えられる。

総評:抽象的な思考と大局観の求められるゲーム。『Dota2』再現度、高し!

3つのパラレルな盤面を管理しつつ、いくつかのランダム要素も頭に入れてプレイしなければならない『Artifact』は、ほかのカードゲームに比べ、かなり抽象度の高い思考が求められる。本作では個々の状況に対する最適解を出すことよりも、試合全体の流れを意識することが重要だ。

本作独自のルールに慣れるのには10時間~20時間程度のプレイが必要かもしれないが、『Artifact』にはそれだけガッツリと遊ぶ価値がある(実際筆者はそのぐらいかかってようやくルールの全貌を理解した)。

原作である『Dota2』の再現度は恐ろしいほどに高い。その再現度は、もしかすると『Artifact』は、カードゲームプレイヤーよりも、MOBAプレイヤーのほうが親しみやすいゲームなのかもしれない、と思うほどだ。

「もうカードゲームはやり飽きた」という方でも、『Artifact』なら新鮮な気持ちでプレイできることを約束する。Valveと『MTG』の生みの親が創りだした、まったく新しいカードゲームをぜひ体験してほしい。

ただし、ハマりすぎて翌日の寝不足にはご注意を。

■脳間 寺院(のうま・じいん)京都生まれポケモン育ち、ボンクラオタクはだいたい友達。「ゲームをもっと面白く」をモットーに記事を書くゲームライター。Twitterにてゲームにまつわる情報を発信中。

Twitter:@noomagame