バンダイナムコエンターテインメントのアーケード向け人気レーシングゲーム『湾岸ミッドナイトMAXIMUM TUNE』。通称『湾岸マキシ』と呼ばれるこのタイトルの楽曲をシリーズ一貫して手掛けているのが、『ベアナックル』シリーズや『アクトレイザー』、『世界樹の迷宮』シリーズなどで多数の名曲を生み出してきた古代祐三氏だ。

そんなゲームミュージック・マエストロとも言える古代氏の最新アルバム『湾岸ミッドナイトMAXIMUM TUNE 6 Original Sound Track』が2018年10月31日にリリースとなる。同作を記念しての本インタビューでは、シリーズサウンド全般を振り返りつつ、最新作の出来栄えについてじっくり語っていただいた。作品に関わることになった意外な経緯や、シリーズごとのサウンドの変遷、そして原作や車への愛までと、多彩なエピソードをお楽しみいただきたい。

『湾岸ミッドナイトMAXIMUM TUNE 6』Original Sound Track』

発売日 : 2018年10月31日

価格 : 2700円[税抜]

品番 :UMA-1110-1111

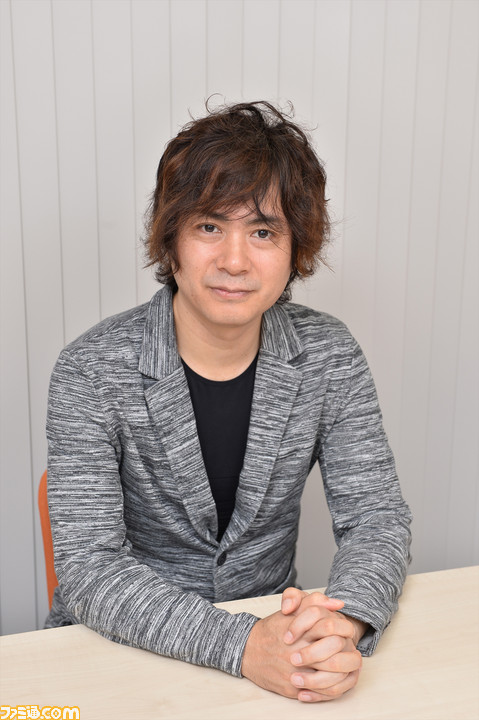

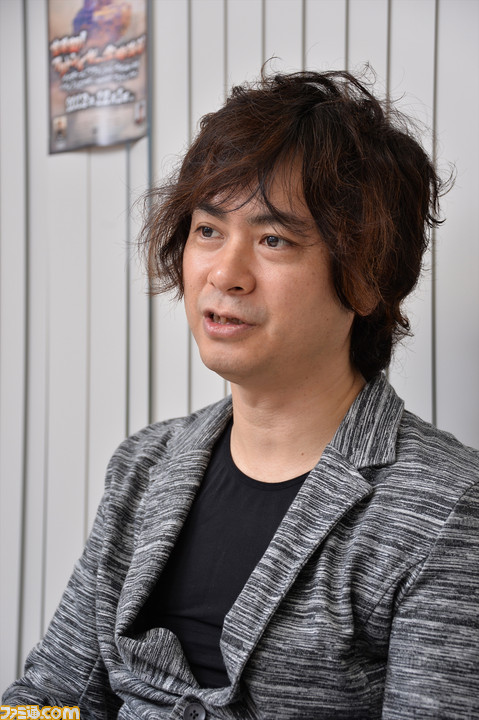

古代祐三(こしろゆうぞう)氏

1967年、東京都生まれ。学生時代からプログラム投稿雑誌での楽曲投稿やライター活動を行い、業界でのキャリアをスタート。“古代節”とも呼ばれる独特なサウンドで、いまも多くのファンを魅了し続けている。自身のゲーム制作会社・エインシャントの代表という一面も。

旧友の依頼でダンスミュージックの研究を開始

――『湾岸ミッドナイト』の楽曲を依頼されたきっかけは?

古代初代のディレクターが高校の同級生の小林 景さんだったからなんです。

――なんと(笑)。

古代高校一年生のときに同じクラスで、“コシロ”、“コバヤシ”だったので出席番号順で前後並びだったことから仲よくなって。運命的な出会いですね(笑)。高校卒業をして私は作曲の仕事に進んで、彼はナムコに就職。ただ、仕事上での縁はなかったんですね。そうしてお互いキャリアを積んできていたところ、2000年くらいに、彼からの依頼が来ました。ただ、その時期にじつは自分的に音楽制作に悩んでいた時期だったんです。

――えっ、そうだったんですか。

古代「このまま音楽の仕事をやっていけるのかな」と思うほどにモチベーションがぜんぜん上がらなくて。エインシャントでのゲーム制作業務が忙しく、“一生の仕事”にするならそちらに軸足を置くべきか……と揺らいでいたんです。そんなときに彼が訪ねてきて「ぜひやってほしい」という話になったんです。あとで聞いたことなのですけど、彼が私に対して「気まずいことしたなぁ」と思っていたことがあって、それでいつか仕事で声をかけたいと思っていたそうなんです。

――それもまた運命的なタイミングです。ところで、バンダイナムコの社内サウンドチームではなく、なぜ古代さんに直接依頼が?

古代正確なところは聞いていないのですが、当時は『湾岸ミッドナイト』チームを立ち上げたばかりで、どう展開をしていくか手探りだったと思うんです。私としては、前述のように思い悩んでいた時期だったのですが、旧友である小林君の頼みならと引き受けたんです。初代の『湾岸ミッドナイトR』のときは小林君も私も手探り状態だったので、ダンススタイルの曲は使っていなくて、ドライブゲームにあるフュージョンやロック曲だったんですね。それが『湾岸ミッドナイト マキシマムチューン』になるタイミングで小林君が「音楽をガラッと変えたい」と言い出して、ちょうど日本で流行り始めていたトランスミュージックでいこうということになって、研究してほしいと言われたという流れです。

――古代さんでダンスミュージックというと『ベアナックル』シリーズが思い出されます。

古代そうですね。昔やってきたこともありましたが、10年くらいはブランクがあったんです。そのあいだにダンスミュージックはすごい広がりをみせていて、トランスに新しさを感じて、ものすごく研究をしました。その結果、「従来の感覚でやっていたらダメだ」と思って、機材から音作りまで全部調査をしたんです。

――結果、ゲームと原作、両方のファンから好評だったと記憶しています。ところで、それまでは古代さんというと、アクションやシューティングというイメージで、ドライブゲームの印象がありませんでした。依頼を受けるにあたって構えたりもしなかったのですか?

古代いや、そこはなかったですね。リアルタイムで操作するゲームが一番自分の性に合っているので、苦手な気はしませんでした。コマンド選択式のRPG楽曲を手掛けはじめたのって『世界樹の迷宮』からで、ファルコム時代に担当したのもアクションRPGですからね。それに、私自身クルマを運転することは好きでしたし。

――そこもお伺いしたかったところです。あまりクルマの話をするイメージがなかったので。

古代若いころはですけどね。それこそスーパーカーブーム(1970年ごろの海外製スポーツカーブーム)世代ですから(笑)。それに『湾岸ミッドナイト』に登場するのは、ポルシェやカウンタックといった車種ですから、仕事を受ける前から原作を読んでいて、「カッコイイな」と思っていました。

――原作の世界観的な部分はすでに把握されていたんですね。ところで、ご自身のクルマ遍歴というと?

古代初代がカローラ レビンの92ですね。86じゃないところがミソなんですけど(笑)。でもFR(フロントエンジン・リア駆動)にはずっと憧れがあって、後にソアラに乗っていました。昔はケータイもない時代ですから、誰かと遊びに行くとなったらクルマがあるのが当たり前だったじゃないですか(笑)。

制約がある中での『湾岸マキシ』の曲作り

――トランスというジャンルを選んだ『湾岸マキシ』ですが、それ意外の約束事や注文はあったのでしょうか?

古代もちろんバッチリありました。まず大前提として、これはゲームミュージックなんです。アーケードゲームですからコインを入れて遊ぶものだし、1プレイもだいたい3分程度ということが決まっている。対してトランスってもともとの言葉がそうであるように、聴いている人をトランス(酩酊)状態にさせることが目的で、ジリジリと盛り上がっていくスタイル。でもそれだと、ジリジリのあいだにゲームが終わってしまう(笑)。ですので、頭からキャッチーに惹きつける作りになっています。

――なるほど。

古代とくに小林君がディレクターを担当していたときは縛りが厳格で、キック(リズムを刻むバスドラム)の音を抜くのがNGだったんです。キックの音を抜くのは、ダンスミュージック全般ではごくふつうに使われる手法なのですが、小林君いわく「つねにキックを踏んでいてくれないとプレイヤーがノレないからやらないでくれ」と(笑)。ですから、展開を作るのにすごく苦労しましたね。ブレイクを挟んで同じフレーズを聴かせることができないので、A→B→C~とつぎつぎに展開を変えていかないといけない。「それって、トランスじゃなくてポップなのでは」という葛藤もありましたが、工夫すればなんとかなるもので、それがシリーズ4作目くらいまで続きました。パッと聴くとトランスなんだけど、全体としてはそうではないのが1~3作目のBGMです。

――ということは、『4』からはなにか変遷が?

古代『4』からはディレクターが山下 正さん(現『湾岸マキシ6』プロデューサー)に変わったんです。彼はバンド経験があるそうで、音楽にすごく精通していました。縛りが小林君よりずっと緩くて、「いまの流行りをどんどん入れていきましょう!」となったんです。

――それは心強い発言です。

古代ですけど、おそらくチームに加わったばかりであまり発言できなかったのか「自分はいいと思うんですけど、上が難色を示していまして……」というのがよくあって(笑)。ですので、4のときは自由に作れたモノもあれば、従来のルールに厳格なモノの両方がありました。個人的には“『湾岸マキシ』前期の集大成”みたいな感じて、『4』の曲は気に入っているんです。

――『5』からが後期ということですか。

古代そうですね。山下さんの発言力が増したのかもしれませんが、次第に自分の色を入れてオーケーになってきました。以前は全曲まとめてだったのが、『5』からは『5』、『5DX』、『5DX PLUS』と、バージョンごとでの発注になりました。そうすると、1回あたりの曲数が少なくなるんですね。私は結構バリエーションを作りたいタイプなので、それがしにくくなる。たとえば全20曲という発注なら王道を10曲入れて、残りの10曲で変化球が投げられる。それが半分になると、比率としては同じでも遊べる曲が5曲になってしまう。3バージョンで10曲、5曲、5曲のバランスで来ていたので、5曲では全部直球を狙っていかないと、という意識になりました。

――プレイヤー意識としては、どうしても新曲から聴きたくなるでしょうね。

古代ですが、そのあたりは配慮していただいたんです。旬は過ぎたけど一部では熱狂的なファンがいるドラムンベースや、日本ではあまり流行ってなかったEDMといったジャンルを取り入れて、「外角ギリギリいっぱいのストライクを狙っていきましょう」と投げさせてくれたんです。その集大成が『5』で、『6』では山下さんがチームリーダーになられたので、わりと好き放題にさせてもらっています。なにしろキックがない箇所がいっぱいありますから(笑)。

あのユーロビート曲の制作の裏側には……

――楽曲を作っていく上でのやり取りはどのように?

古代「こんなテイストの楽曲をお願いします」というサンプル曲を用意してもらうんです。あくまで参考程度で、解釈はこちらに任せてもらえるんですけど、それが消化しきれなかったということで納得がいっていない部分もあるんです。なにしろサンプル曲に“前前前世”とか入っていて「これはさすがにジャンル違いすぎますよ」って(笑)。

一同 (笑)。

古代かなりポップなギターサウンドですからね。縛りがなくなった分自由にはなったんですけど、別の問題が。たぶん山下さんは本音だとロックを増やしたいのかもしれませんね。ですので、サンプル曲の3分の1程度は、ドラムンベースとロックで占められていました。山下さんもそれをわかっていて「全部真に受けなくていいです」とは言っていたので、「全体のバランスを取るためにトランスの量を増やしましょう」と提案をして、それを受け入れてくれました。

――後期で特徴的なのは歌モノの増加かと思うのですが、そのあたりはどのような制作体制なのでしょう。

古代ボーカル曲に関しては、サックスプレイヤーの日比野則彦さんにお願いしています。彼はボーカルマネジメントもやっているので、ディレクションを含めてお願いしています。こちらからは、原作コミックから拾ってきたキーワードを伝えてそれを歌詞にしてもらっているのですが、時には自分が書いた日本語の歌詞がそのまま英訳されていて焦りました(笑)。日比野さんとは『世界樹の迷宮』のアレンジサントラ以来の付き合いですが、すごく幅広く活躍されているのでとても助かっています。

――いまもお話が出ましたが、原作の世界観を再現するのに意識している部分はありますか?

古代たとえば『6』ですと、石田というフェラーリ・テスタロッサに乗っているカメラマンがいるんですけど、彼のストーリーがけっこう泣けるんです。若いころは美女モデルを助手席に乗せてブイブイ言わせていたけど、落ち着いたオッサンになったいまとなって癌に侵されて……という。その彼が若いころのイケイケなイメージを元にした曲が“Love And Gold”です。いつかはその当時に流行っていたユーロビートの曲を作りたいなと思っていたら、山下さんからも「みんながジュリ扇を持って踊っていたころの80年代ユーロビートで」とオーダーがきたんです。

――そのものスバリの注文が(笑)。

古代ええ。それを再現するために、機材集めから本格的にやりました。といったように、必ずキャラクターのテーマを気にしていて、泣ける話であれば泣ける曲を、レイナの場合は主人公のアキオを後ろから見つめていたいという気持ちを持っているので女神的なイメージ。そういう世界観を表現できるトランスってなんだろう……。と、頭を悩ませております(笑)。そんな思いで作った“Love And Gold”ですけど、じつは石田のシーンでは使われていないんですよ。

――あ、まさか箱根の……。

古代そうなんです。箱根の峠コースで流れるんです。ゲームのスタッフが意図したものかどうかはわかりませんが、これがじつに某ライバルゲームっぽくなってしまって。私としては「キャラクターごとのテーマ曲なのに、わざわざそこで使うかな」という気にもなったのですが、プレイヤーの皆さんには高評価だったようですね。ここで声を大にして「意図したのは私じゃないよ!」と言っておきたいです(笑)。

――そんな“Love And Gold”のオススメポイントは?

古代『湾岸マキシ』のトランス路線を破ってユーロビートに突っ込んでしまったんですけど、某ライバルゲームの影響もあってプレイヤーにはユーロビートの人気が高いんですよ。ただ世界的に見てもこれだけユーロビートがウケているのは日本だけみたいで、イタリアのユーロビート制作スタジオのインタビュー動画を見ていたら、「メイン市場は日本です」とハッキリ言い切っていました。ということからも、この曲は大いにウケまして。山下さんが「次回作ではもっとユーロビートを増やしましょう」と言い出すかもしれませんね(笑)。

10.31 湾岸マキシ6OST発売記念! Love And Goldのミックス画面動画です。ミックスは寺田康彦さん。寺田さんはAlfa Records.時代にザ・スキームなどを手がけていますが、あのThat's Euro Beat… https://t.co/rJptAtThAc

— 古代祐三 (@yuzokoshiro)

2018-10-24 01:16:54

――曲作り全体で意識したことは?

古代EDM的な音創りということですね。EDM界隈ではトレンドな、Reveal Sound のSpireといったシンセを使ったりとか。というか、そのシンセのプリセット音を使えば今風な音になるので。音作りの必要がなくラクと言えばラクなんです。プリセットの数が多いこともあって、好みの音を探し出してから修正をしていく。そのほうがマーケットに適した望まれるサウンドになります。

――たしかにダンスミュージックでは「この音がきた!」という信号で気持ちが高ぶることはあります。

古代ええ。ですので、もともとの発注がそうであることもあって、そういう流れがあるときは素直に乗っかって、ところどころでオリジナリティを少し入れていくのがいいと思います。

――これはゲームの都合もあるのかと思いますが、BPM(曲の速さ)が全体的に近い印象です。

古代以前は140~143がデフォルトだったんですが、その縛りもなくなったので、今回は遅い曲は120台まで落としているんです。実際筐体で聴いたところ、キックを抜いている部分も含めて私は違和感を抱かなかったです。

――ディレクター小林さんの杞憂だったと(笑)。

古代個人的なこだわりだったかもしれないですね。あとはリスナーの耳の違いですよ。10年前と今とではダンスミュージックに対するアレルギーがぜんぜん少ない。猫も杓子も“U.S.A.”って感じですよ。ですので、結構際どい音を作っても逆にそれがウケがよかったり。『ベアナックル』をやっていた当時からすると、信じられないですよ。

――『ベアナックルIII』の音はかなり攻めていましたよね。

古代いや、初代や『ザ・スーパー忍』のときからパソコン通信では「なんてこんな(ダンスミュージック野郎に)なっちゃったの」という論調がほとんど占めていましたよ。当時はネットの世界がいまより狭かったので、蓋を開ければ悪口しか書いていない(苦笑)。ファルコムや『スキーム』の曲調からガラッと変えてしまったので、ファン的には裏切り行為に見えたのかもしれませんね。

――話を戻しますが、一番“変化球”を狙ったのはどの曲でしょう?

古代“Don't Stop”です。山下さんのオーダーに忠実に行ったのですが、ハードスタイル、ジャンプスタイルと呼ばれるジャンルなんです。通常ダンスミュージックというと四拍子が基本ですが、これは三拍子なのが特徴です。三拍子だと“音が跳ねる”ようになってしまうので、自分の中では禁じ手にしていました。いっしょに制作しているエンジニアのquadさんがいろいろと新しい曲を教えてくれるのですが、「絶対日本人には受けがいい」と言っているんですね。小林君なら一発NGだっただろうなって(笑)。私自身も、ダンスミュージックとしてはアリでも、『湾岸ミッドナイト』の原作が持つ渋い世界観とは合わないなと思っていたんです。渋さにはかなりこだわっていたのですが、今回の『湾岸マキシ6』は原作の世界観を意識しつつも、いまの若者が聴く新しいサウンドに刷新していこうと考えました。

――なるほど。

古代エゴサーチして見た限りでは、トップ3に入るほどのユーザー人気があったようでやってよかったと思っています。

――『5』ではハイレゾ音源の配信に際してリマスター作業を行われていましたが、今回は?

古代今回は当初からハイレゾ環境で制作を行っていたので、若干ボーカルに手を入れたくらいです。じつは制作時は同時に3本の作曲作業を並行して行っていたので、細かい“アラ”の部分が取り切れていなくて。パッと聴いた限りではわからないと思いますが、じっくり聴いてもらえれば“よりしっくり”くると思います。ハイレゾ音源の配信は、ぜひいいヘッドホンか、大きいスピーカーで聴いてほしいですね。

――そうなると大音響で鳴らせるクラブで聴いてみたいですね。

古代過去に『湾岸』ファンだけを集めてクラブで流したことがあるのですが、すごく盛り上がりましたね。シャイな日本人でも狭い空間に押し込んであげれば、ちゃんと盛り上がってくれます。

――そういえば古代さんはここ数年、海外のゲームイベントに呼ばれてDJプレイを披露されることも多いですが、日本との違いは感じますか?

古代これまで、アメリカだとロサンゼルスやワシントン、ヨーロッパはパリ、ロンドン、バルセロナで『ベアナックル』のBGMを中心に、川島基宏氏とプレイしていますが、まずお客さんのノリがいいですよね。少なくともリズムに合わせて体を揺らしていますし、曲によってはフレーズに合わせて歌ったりしますから。ワシントンは1500人くらいが大盛り上がりで、最後はUSAコールでしたからね。まったく意味がわからない(笑)。

――すごい!

古代でも、パリでのディギン・イン・ザ・カーツの公演が音響も客の盛り上がりも素晴らしくて一番印象に残っています。終演後のサイン会でも一番行列が長くて、「こんなにメガドライブ文化が浸透しているんだ」と驚きました。JAPAN EXPOなどを行っていることで日本のゲーム・アニメ文化が浸透しているのもあるのでしょうが、嬉しいですね。

――では最後に、『湾岸マキシ』を長く続けてきたことでのシリーズへの思いをお聞かせください。

古代ゲームが長く続いてきたのは制作スタッフのおかげですよね。それに携われたことで思うのは、『湾岸マキシ』に携わっていなかったら、このご時世にゲームでこんなダンスミュージックを作っていることはなかったということです。実際、『湾岸マキシ』以外のオーダーって、RPG的なロックかシンフォニックがほとんどです。自分にとってダンスミュージックを追いかける上でもありがたいタイトルなので、今後もこのシリーズにかかわらせてもらえたら嬉しいです。

――さすがに「つぎからは別の方で」とはならないのでは?

古代原作コミックに「今夜しかない 今しかない」というセリフがあるんです。ですから私も毎シリーズごと「今回が最後だ!」というつもりでやっています(ニヤリ)。