2018年9月20日(木)から9月23日(日)まで、千葉・幕張メッセにて開催された東京ゲームショウ2018(20日・21日はビジネスデイ)。ホール9のインディーゲームコーナーには、過去最高となる150以上のブースが軒を並べ、連日の盛況ぶりを見せていた。

出展されている作品は、ひとりでコツコツ開発されているものから、中小企業が受託開発のかたわら制作しているオリジナルIPものまで、じつに多種多彩。“インディーゲーム”という名称がさまざまな規模・形態のデベロッパーに有効活用されているさまがうかがい知れた。

今回はその中でも、来場者の注目度が高かった正式版未リリースタイトルをピックアップして紹介する。

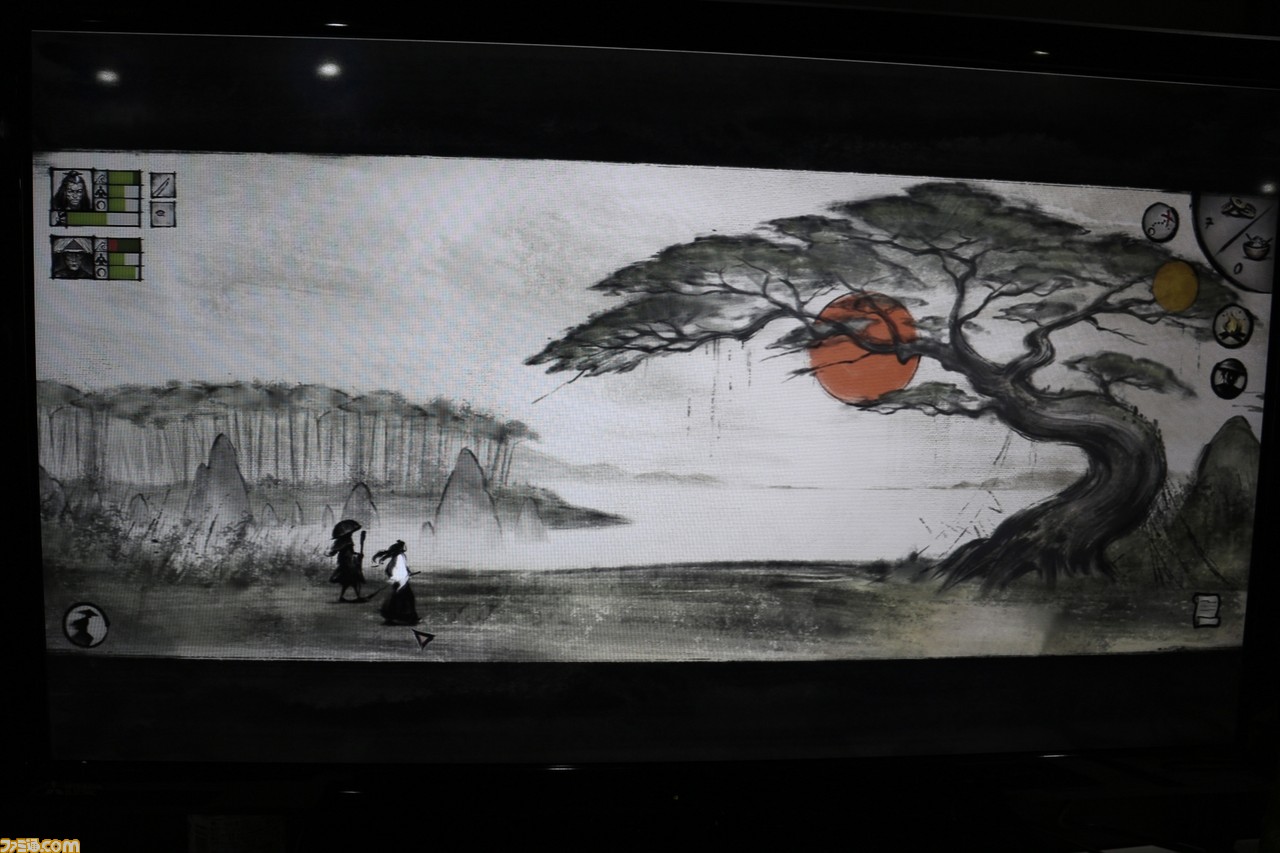

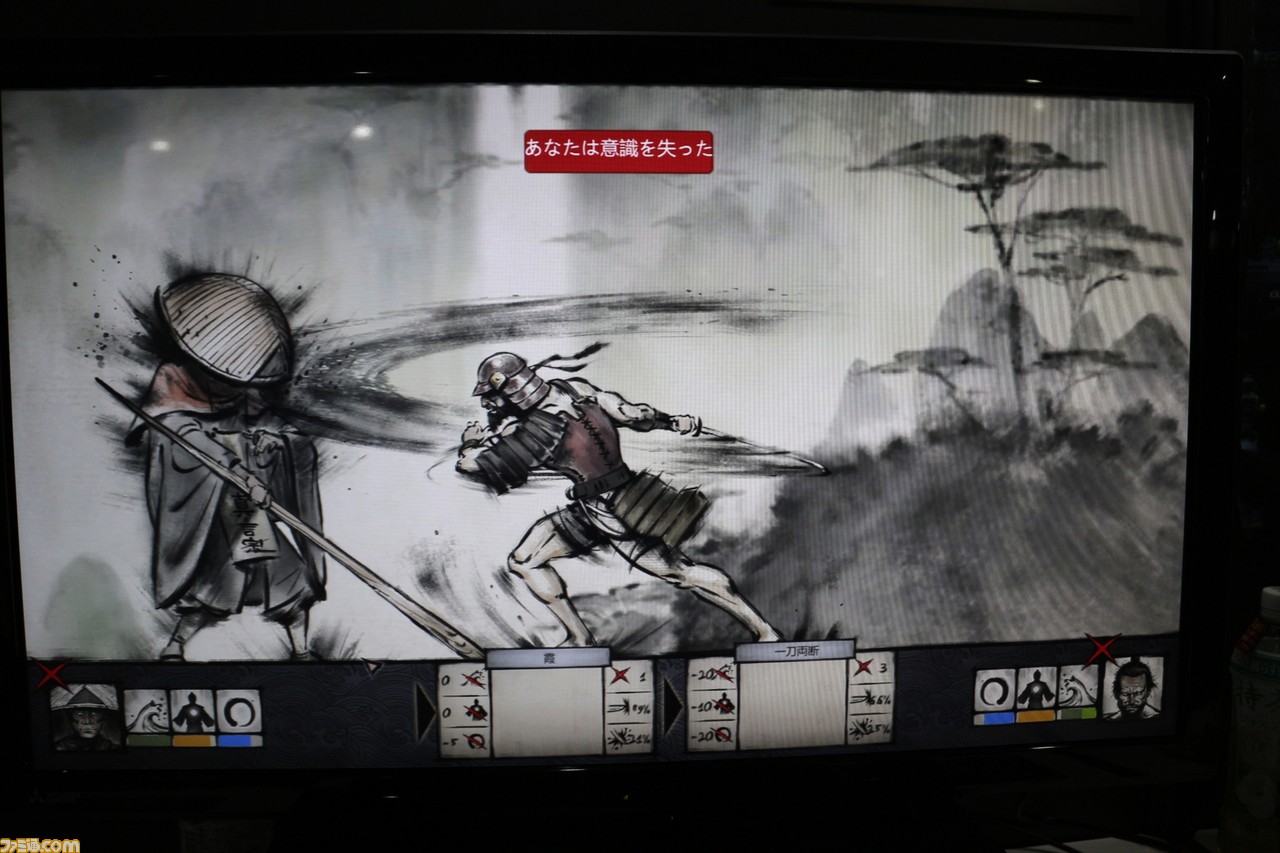

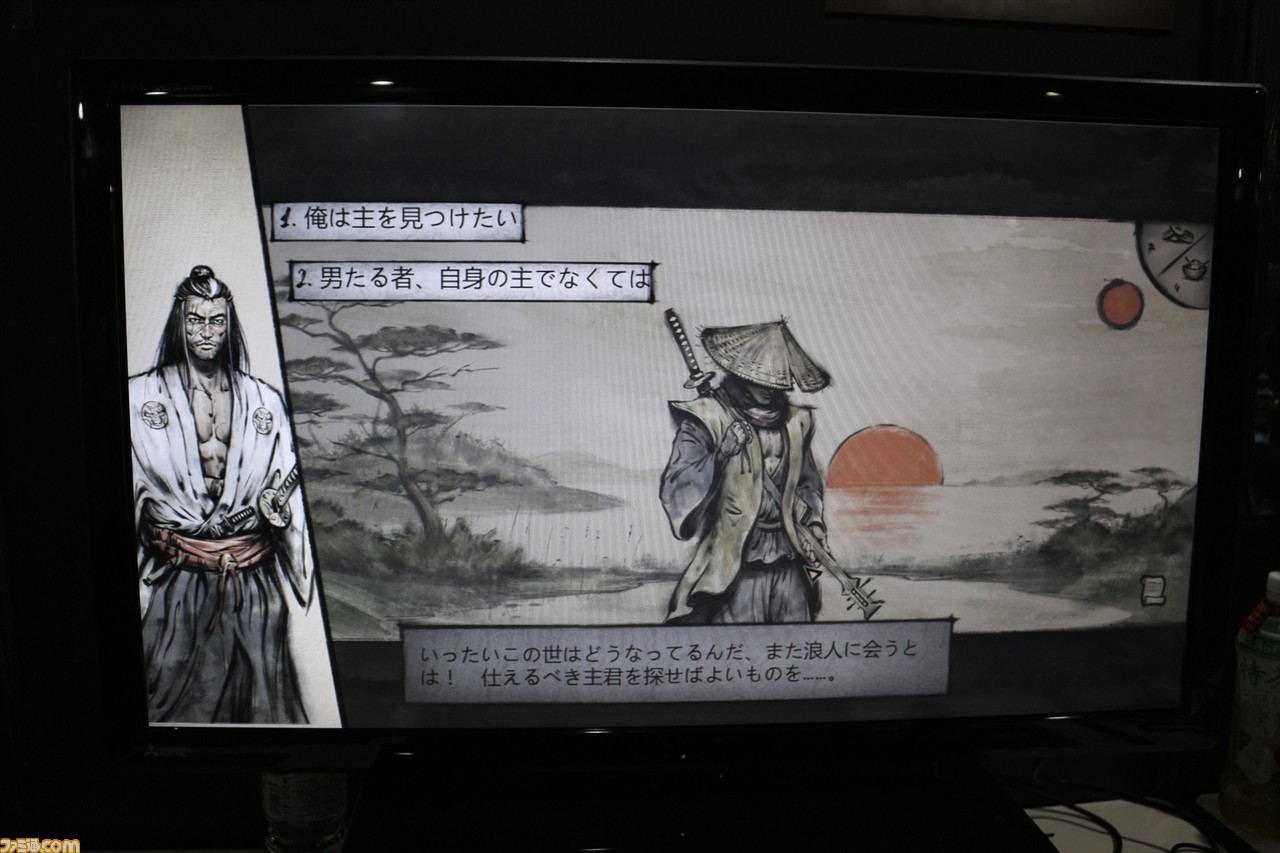

Tale of Ronin

開発:Dead Mage

※TGSメディアアワード“ファミ通インディー部門”ノミネート作品。

オースティン(アメリカ合衆国テキサス州)の独立系ゲーム開発スタジオが制作中の、日本のサムライ文化をテーマにしたRPG。プレイヤーは諸国を旅する浪人として、さまざまな人物と交流したり騒動に巻き込まれたりする。墨絵のタッチを生かしたアートスタイルと、アクション系操作の要素がない静的なゲーム展開がマッチし、プレイ中は不思議な時間感覚に包まれた。

リリース時期は2019年。プラットフォームはPC、プレイステーション4、Nintendo Switchが予定されている。今回の体験バージョンではテキストが日本語化されていたことから、日本語版もほぼ同時期にリリースされることがうかがえた。

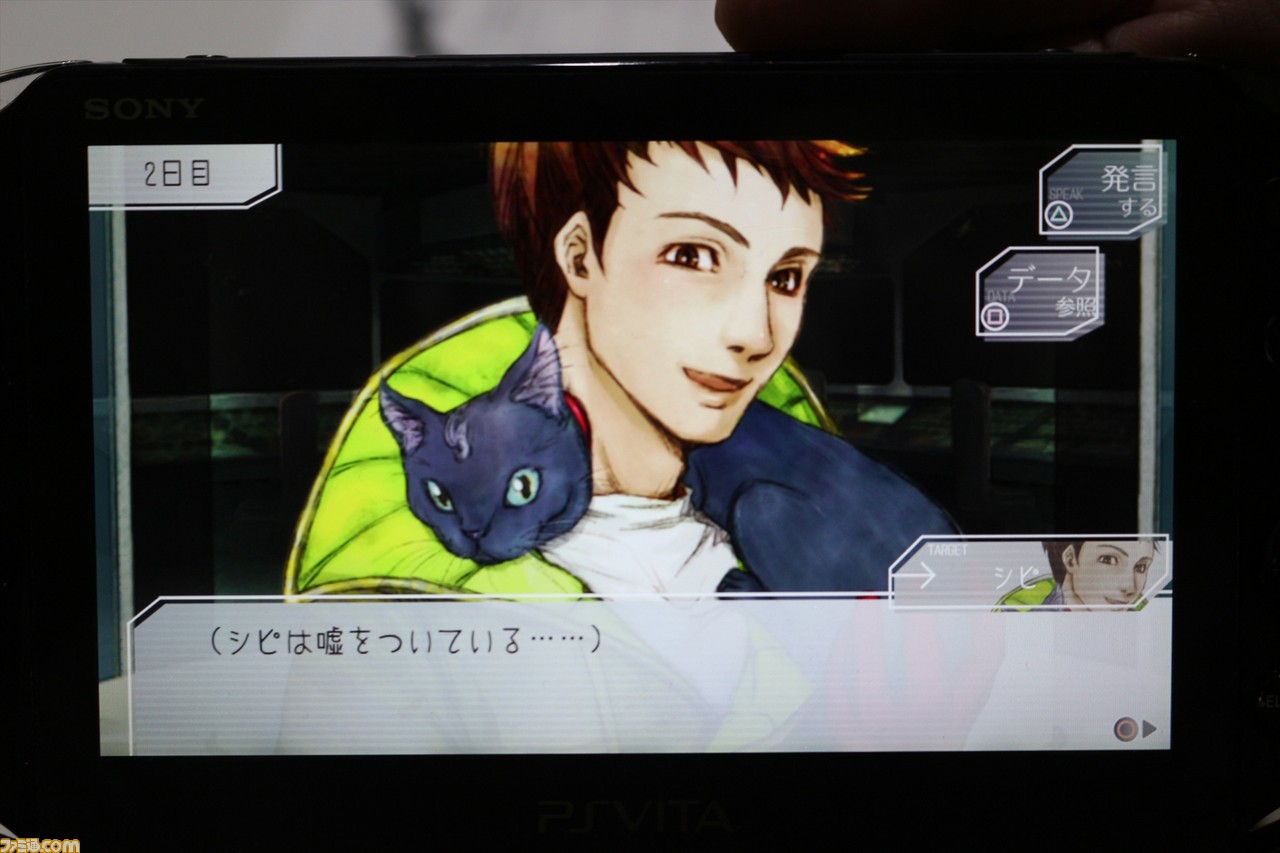

グノーシア

開発:プチデポット

※TGSメディアアワード“ファミ通インディー部門”ノミネート作品

『メゾン・ド・魔王』でおなじみのプチデポットが開発中のプレイステーション Vita用“議論型RPG”。今回の出展バージョンでは、全登場キャラクターが開放された状態での人狼ゲームパートのフリープレイ(参加人数や自分の配役を任意に設定できるプレイ)を楽しめた。

プチデポットのリーダー“めづかれ”こと川勝徹氏の勧めで、記者もフルメンバー設定(14人)でのプレイを体験。最初のうちはキャラどうしが印象だけで粛清しあうさまを傍観していたが、残り人数が絞られてくると、動揺を露わにする者が現れたり、口数が少ないキャラが詰め寄られたり、さらには自分自身にグノーシア(人狼)の疑いの目が向けられたりと、状況が激しく動いていく。過去ログを見返して各キャラの論調のブレを確認しつつコールドスリープ(処刑)するキャラを選んでいき、5日目ですべてのグノーシアを制圧することができた。生き残ったメンバーは自分を含めて4人。クリアー後に見られる実際の配役を確認すると、人間側の重要な役職が序盤でたて続けに始末されていたことがわかり、ぐぬぬ……となった。

[2018年10月2日午前1時]一部表現につき、修正させていただきました。

Kenshi

開発:Lo-Fi Games

アーリーアクセス版のプレイ動画がニコニコ動画に多数アップされているなど、すでに日本人ユーザーのあいだでも話題になっている、PC用オープンワールド型サンドボックスゲーム。『Fallout2』や『XCOM』などのクラシックなゲームからインスピレーションを得たという本作、ステータスウィンドウがズラリと表示されている画面構成や、細かいリソース管理を行う複雑なゲーム性などを存分に体験できるものを……ということで、ゲームデザイナーのクリス・ハント氏が2010年代冒頭からコツコツと作り上げてきたインディー大作だ。

2018年12月には、ユーザー待望の正式版をリリース予定。製品版はバグフィクスが徹底され、日本語訳テキストも現在から改善されたものになるという。

有翼のフロイライン

開発:Production Exabilities

※TGSメディアアワード“ファミ通インディー部門”ノミネート作品

某ゲーム開発会社に勤務する有志スタッフが「自分たちが本当に作りたいものを」ということで制作している、3Dフライトシューティングゲーム。高い機動力を誇る飛行型ロボを操作して大量の敵戦闘機や巨大空中戦艦を撃墜していく内容で、2017年冬のコミケ(コミックマーケット93)で体験版を配布して以降、多くのゲームファンの注目を集めている。

恐怖の世界

開発:Pan Staszek

※TGSメディアアワード“ファミ通インディー部門”ノミネート作品

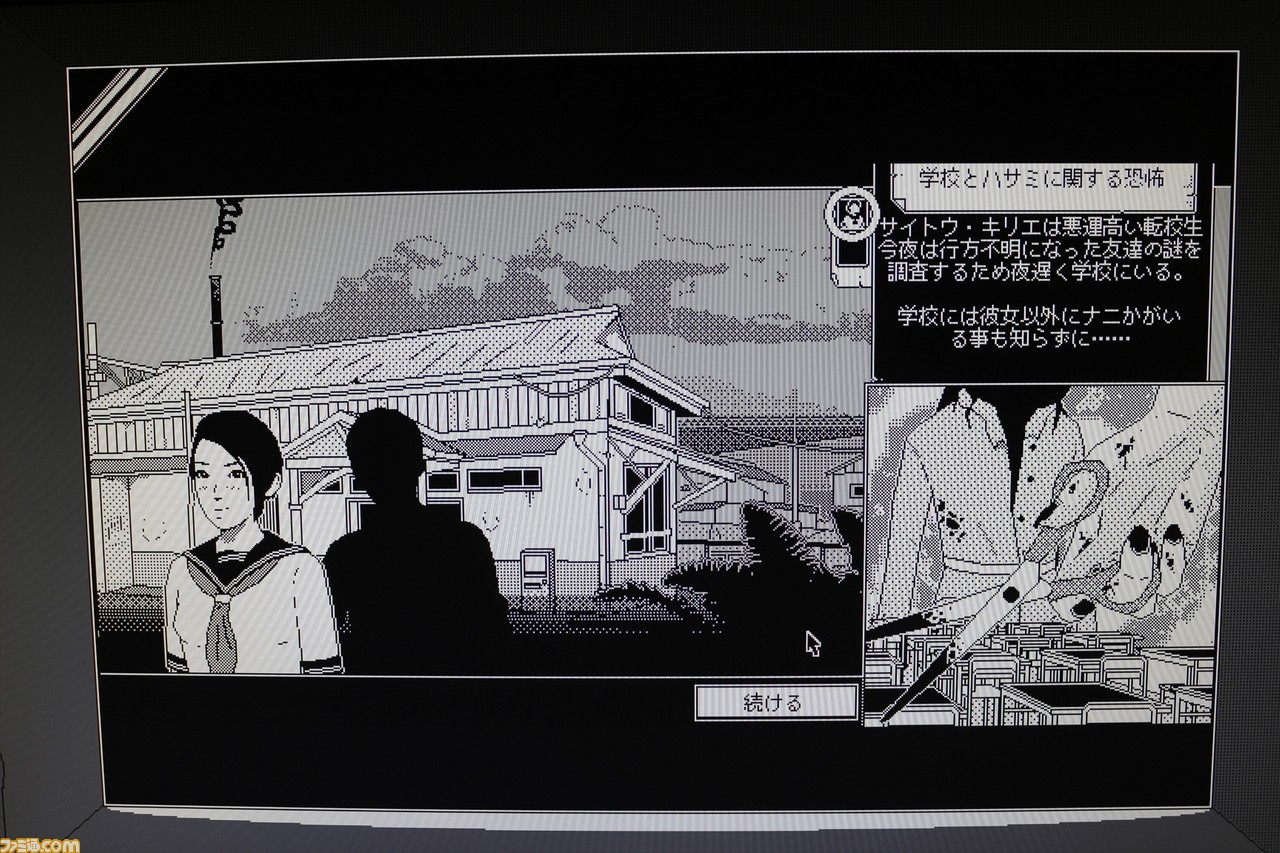

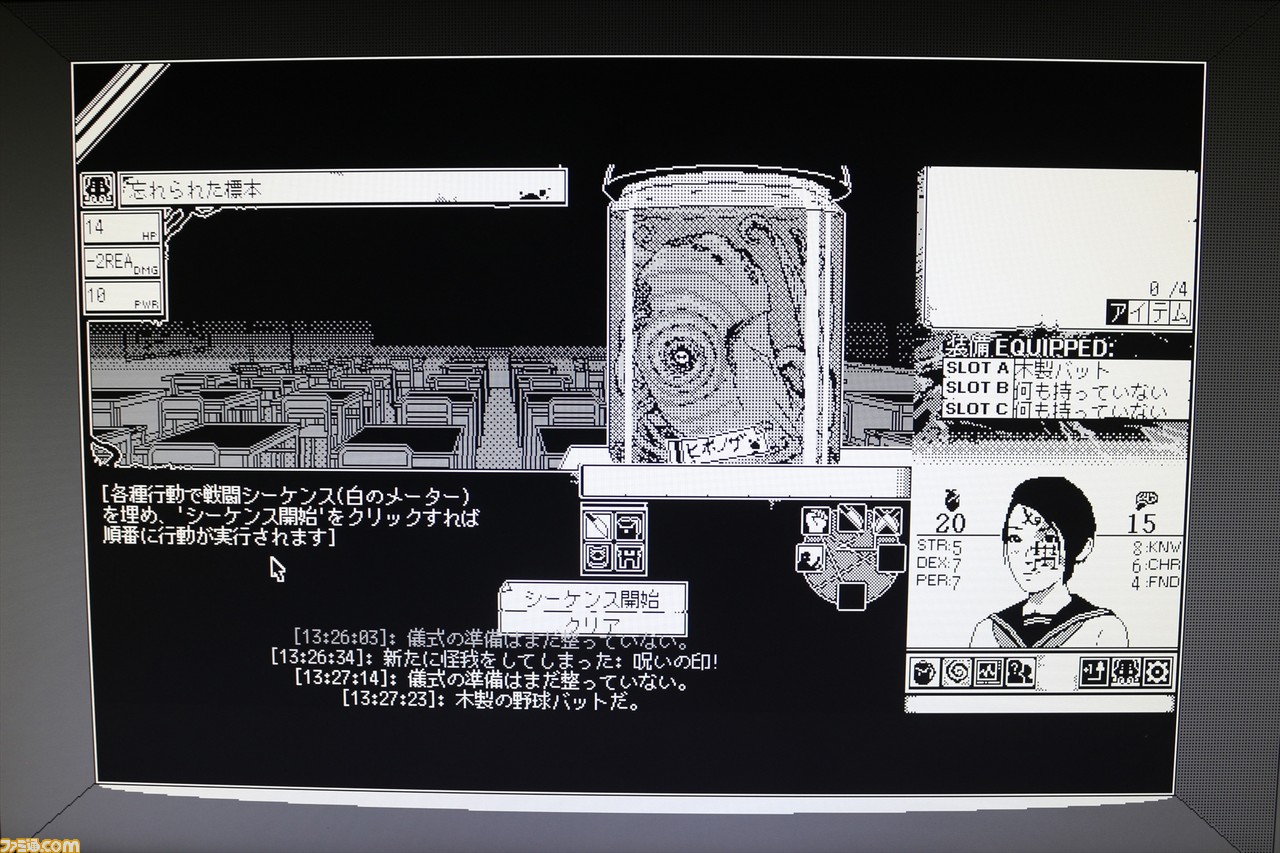

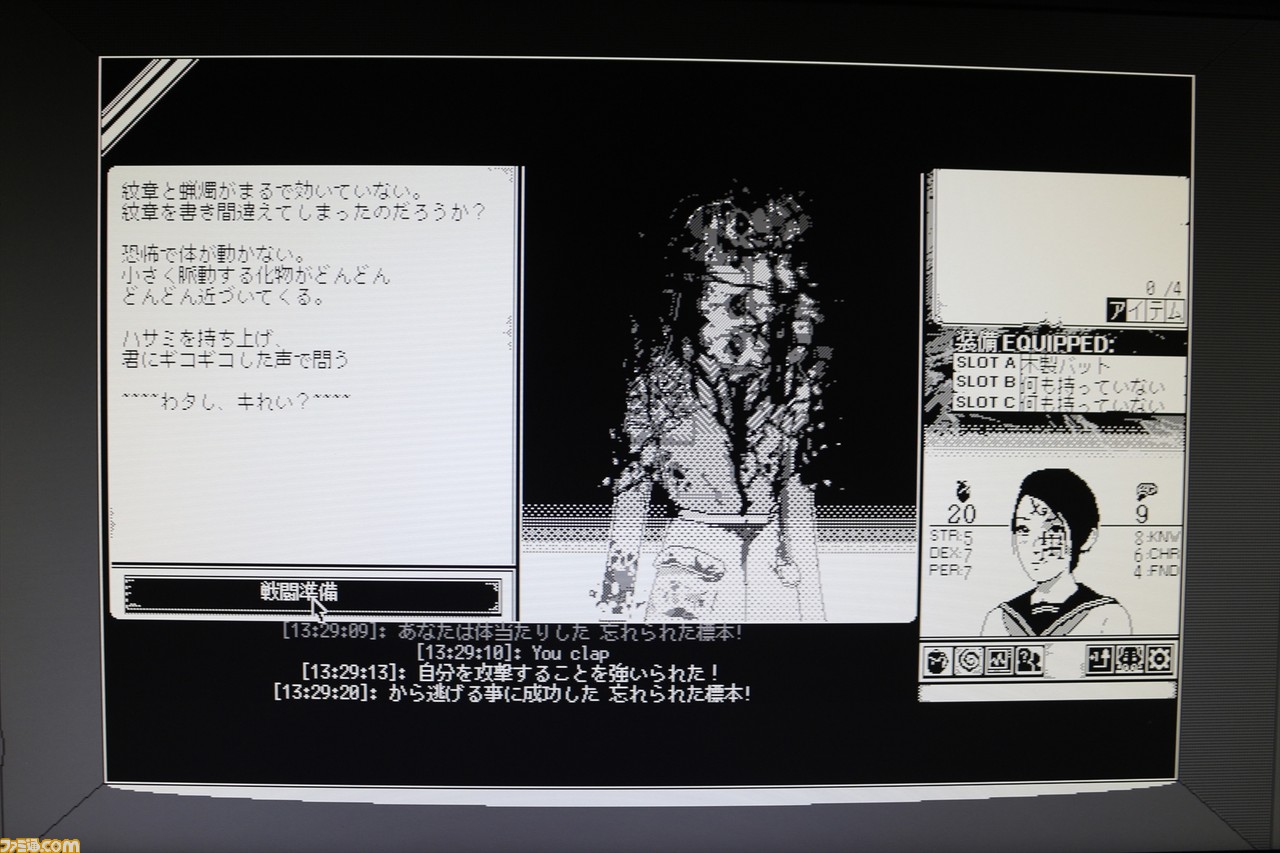

日本のホラー漫画家・伊藤潤二氏やH・P・ラヴクラフトの小説の世界観の影響を受けた、ポーランドの個人ゲーム開発者によるホラーアドベンチャーゲーム。1980年代の日本を舞台に都市伝説的怪異に挑んでいくストーリーと、初期のMacなどのレトロハードを意識したモノクロ&低解像度グラフィックが目を惹き、ブースはつねに盛況だった。

実際にプレイしてみると、往年のPC用コマンド選択型アドベンチャーゲームの面影を随所に残しつつも無駄な操作や待ち時間が極力省かれ、昨今のノベルゲームライクにスイスイ遊べるものになっていた。戦闘シーンのバランスやセオリーは短いプレイ時間では何とも判断しがたかったが、オムニバス形式の短編ホラーのさまざまな展開・結末を気軽に楽しめそうな印象を受けた。

プラットフォームはPC、プレイステーション4、Nintendo Switch。出展バージョンが日本語でプレイできたこと、Steam(PC版)のストアページで日本語対応が明記されていることからも、国内ユーザーも必要以上に待たされることなく正式版をプレイできそうだ。

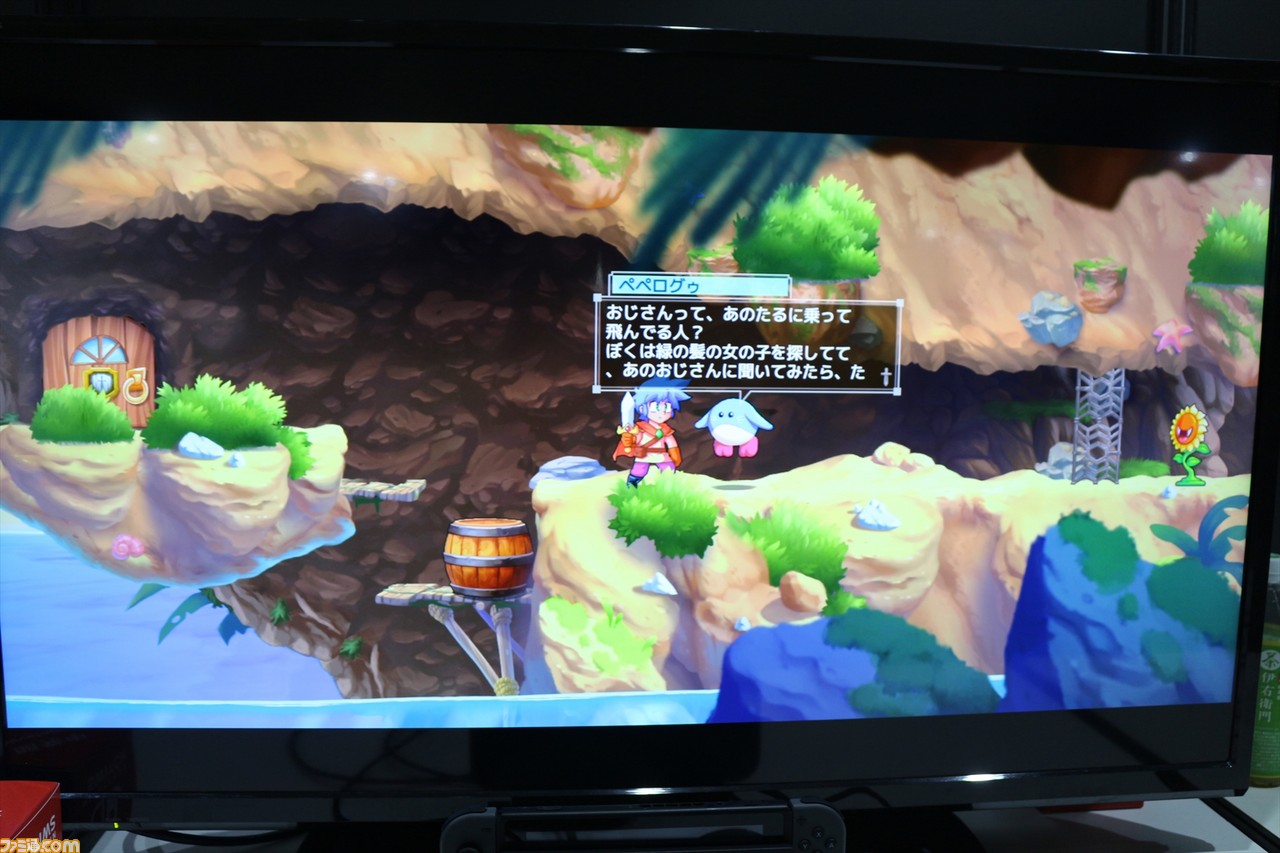

Monster Boy and the Cursed Kingdom

開発:Game Atelier

海外デベロッパーによる『モンスターワールド』シリーズのファンゲームが、巡り巡ってオリジナル版開発に携わったゲームクリエイター・西澤龍一氏の“新作”として世に出ることになった、サイドビュースクロールアクションアドベンチャーゲーム。キッズアニメ・タッチの大小さまざまなキャラクターがキビキビと動き回る、小気味よいジャンプアクションを楽しめる。古代祐三氏、桜庭統氏などの国内サウンドクリエイターによるBGMにも注目。

プラットフォームはプレイステーション4、Nintendo Switch、Xbox One、PC。Nintendo Switch版は2018年11月6日のリリースが発表されている。

※『Monster Boy and the Cursed Kingdom』公式サイト