2018年4月20日に、第1弾『Toy-Con 01: Variety Kit(バラエティ キット)』と第2弾『Toy-Con 02: Robot Kit(ロボット キット)』が発売された『Nintendo Labo』。

ダンボールを使ってみずからの手で“Toy-Con”を組み立て、出来上がったものでゲームを動かすという画期的なタイトルで、発表後にはかなり大きな話題となった。実際に遊んだ人や、ニュースなどでその存在を知ったという人も多いのではないだろうか。

そんな『Nintendo Labo』の第3弾となる新作『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』が、2018年9月14日に発売!

ハンドル型の“クルマ Toy-Con(組み立て目安時間150分~210分)”、ふたつのパドルがある“センスイカン Toy-Con(同60分~120分)”、操縦桿型の“ヒコウキ Toy-Con(同30分~60分)”の3つのToy-Conがあり、共通で使う“アクセルペダル(同60分~90分)”と組み合わせることでさまざまな遊びを楽しめる。

本稿では、これまで週刊ファミ通で『Nintendo Labo』の記事を担当してきたライター河合ログが、『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』実際に作って遊んだ体験レポートをお届けする。ハンドル型のToy-Conは3種類あるからながくなるけど、ぜひ最後まで読んでくれよな!

まずはゲームを動かすためにもっとも重要なパーツを作成!

『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』では最初に、ゲームでも使用することになる“アクセルペダル”と“カギToy-Con”を作成!

『01:VARIETY KIT』で最初に制作する“リモコンカー”に比べて制作工程が多く、組み立て時間の目安はアクセルペダルが60分~90分、カギToy-conが15分~30分とやや長め。

パーツ自体が大きなものが多く、それほど苦労せずに完成させることができた。Nintendo Switch本体の画面でも、非常にわかりやすく制作工程を教えてくれるので、これまでの『Nintendo Labo』をまったく遊んだことがないという方でも大丈夫(それにしてもこの早送り・巻き戻し・回転拡大縮小が自在にできる“動く説明書”機能は、世のあらゆるものに採用されてほしいとつくづく感じるほどよくできています)。

ちなみに、第1弾と第2弾を組み立てきった経験を持ち、『Nintendo Labo』の組み立てにおいてはファミ通編集部で右に出るものはいないと評判の筆者は、公式の目安時間よりも短い45分ほどで組み立て完了。

これまでの『Nintendo Labo』を遊んだことがある方なら、同じくらいの時間で組み立てられるはずだ。

これからさらに3種のToy-Conを作っていくことになるわけだが、アクセルペダルだけでも、速度の調整をしながらさまざまなコースを走る“スロットカー”というゲームが遊べる。

必要な操作はアクセルペダルを踏むだけで、ゲーム性は非常にシンプルだが、ベタ踏みではコースアウトしてしまうところもあるのでなかなか奥が深い。

加えてToy-Conを作っていくことで、このほかにも広大な世界を冒険する“ドライブ”や、決められたコースでゴールを目指す“ラリー”、ふたりで2台のクルマに乗って戦う“バトル”といった遊びが楽しめるのだ。早くほかのToy-Conも完成させて、遊びたい!

おつぎはいよいよ“クルマ”、“センスイカン”、“ヒコウキ”、から好きなものを選んでToy-Conを作っていくことになる。

※ヒコウキ Toy-Conとセンスイカン Toy-Conについては記事の後半に!

いざクルマ Toy-Conを作成! 内部の仕組みはどうなっている?

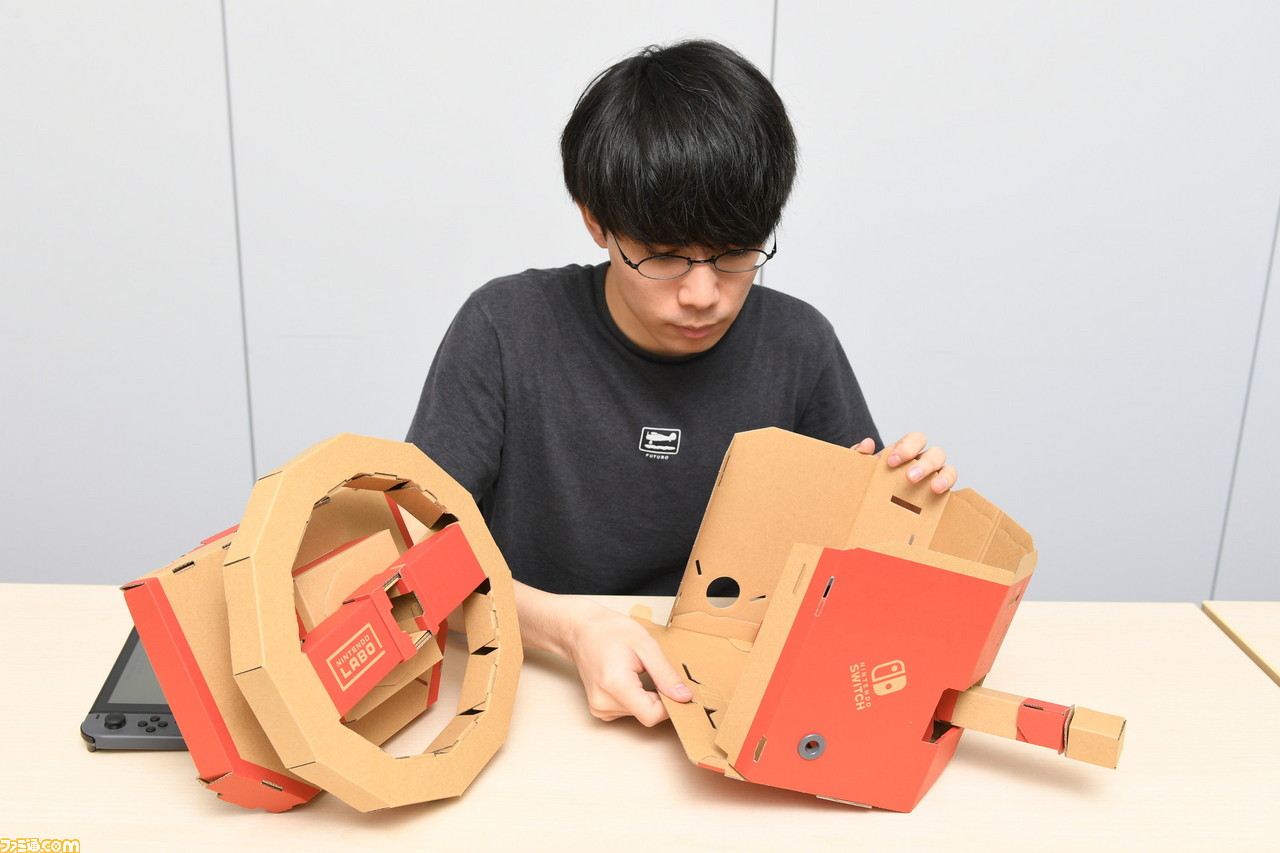

『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』の中には全部で25枚のダンボールシートが入っているのだが、クルマ Toy-Conで使うダンボールシートは10枚!

組み立て時間の目安は150分~210分で、『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』でいちばんの大物だ。

細かいパーツも多いため、なくさないようにしっかりと机の上をきれいにしながら作業を進める。

ただのシートだったダンボールが、画面の指示通りに組み立てるだけで形になっていく感動はこれまでの『Nintendo Labo』と同じ。制作中に「おお……!」、「うわ! こうなるのか!!」という感動は健在だ。

制作はそれほど難しくなく、折ったりして形を作る。

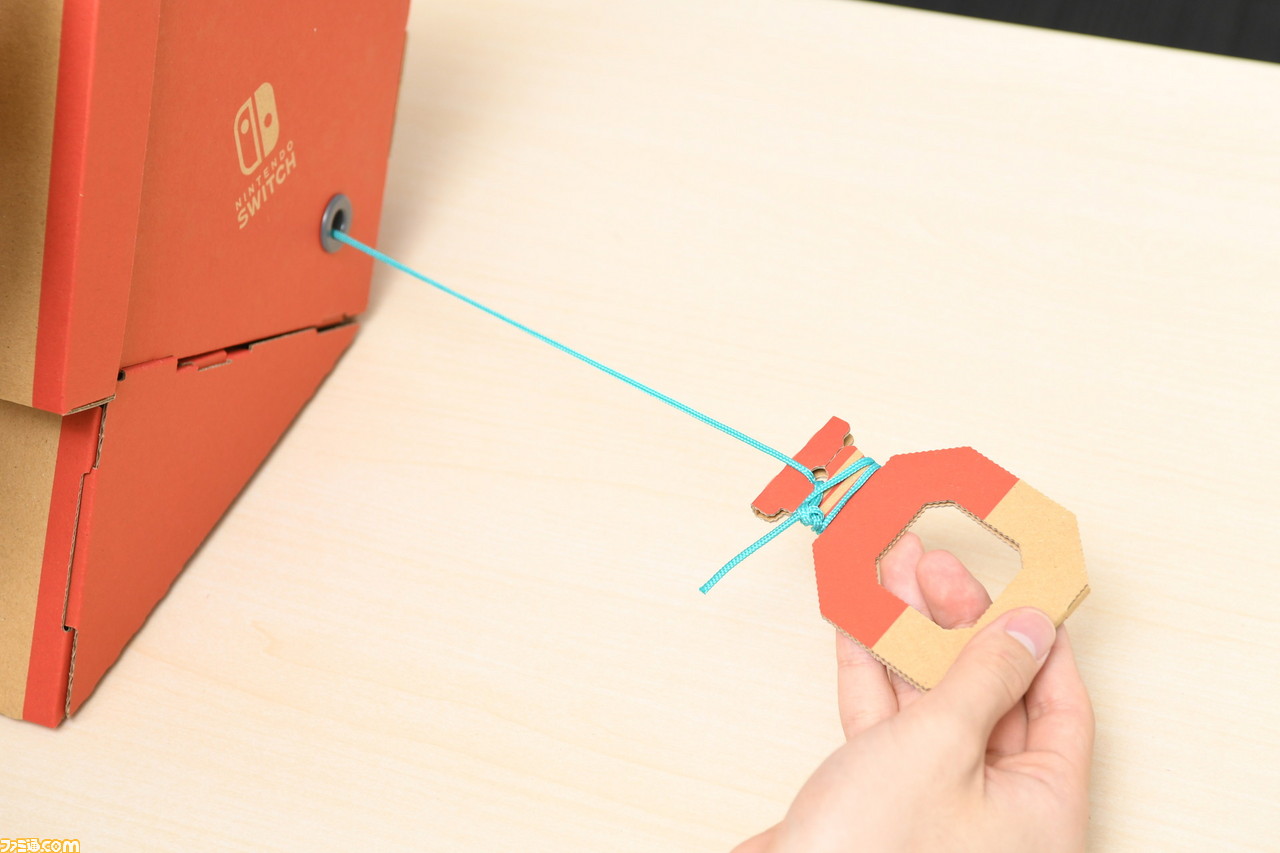

やっていることはシンプルだが、次第に内部にはかなり複雑な仕掛けが組み込まれていく。中身には、Joy-ConのIRカメラでToy-Conの動きを感知する際に重要になる反射材シートが盛りだくさんだ。

仕掛けの多さに驚きながらも制作を続け、1時間ほどで完成!!

早く完成させたくてがんばったのもあるが、経験者だからか、外箱に書いてある組み立て時間の目安よりも早く作り終えられた。目安時間は“初めてでもこれくらいで作れます”という時間だと思われる。

制作中から気になってしかたがなかったのだが、クルマ Toy-Conには、ハンドル以外にもレバーやツマミ、横に付いているヒモなど、いろいろなパーツがあるため、ゲーム内ではどんなことが楽しめるのだろうか……?

さっそくゲームを遊んで確かめてみよう!

できることは本物以上!? 気持ちよすぎるドライブを体験!

クルマ Toy-Conでは、本物のクルマさながらの爽快感溢れる運転が楽しめる。自分の手で作り上げたToy-Conで、自由自在にクルマを動かせるのだ。

免許を取得して以来、3年間一度も運転をしていない、ぺらぺらのペーパードライバーの筆者も思わずテンションが上がった。

ペーパードライバーでありながら現実の運転でのクセが抜けきらない筆者は、最初のうちはカーブで苦戦したが、“わかる”モードで“遠くを見ながら運転すれば曲がりやすい”ということを教わって克服した。教習所を思い出すなぁ。

ドライブでは、“カギ Toy-Con”をクルマ、ヒコウキ、センスイカン、それぞれのToy-Conに差し込むと、画面のマシンがさまざまに変形!

たとえば、ドライブの世界には大きな山があるのだが、途中までヒコウキで楽に登って、頂上近くでクルマに変形することも可能だ。

また、カギToy-Conはふたつついているので、ヒコウキToy-Conと組み合わせて、ふたり乗りをすることもできる。

友だちが遊びに来たときに試してみると、『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』のおもしろさが倍増するかも!

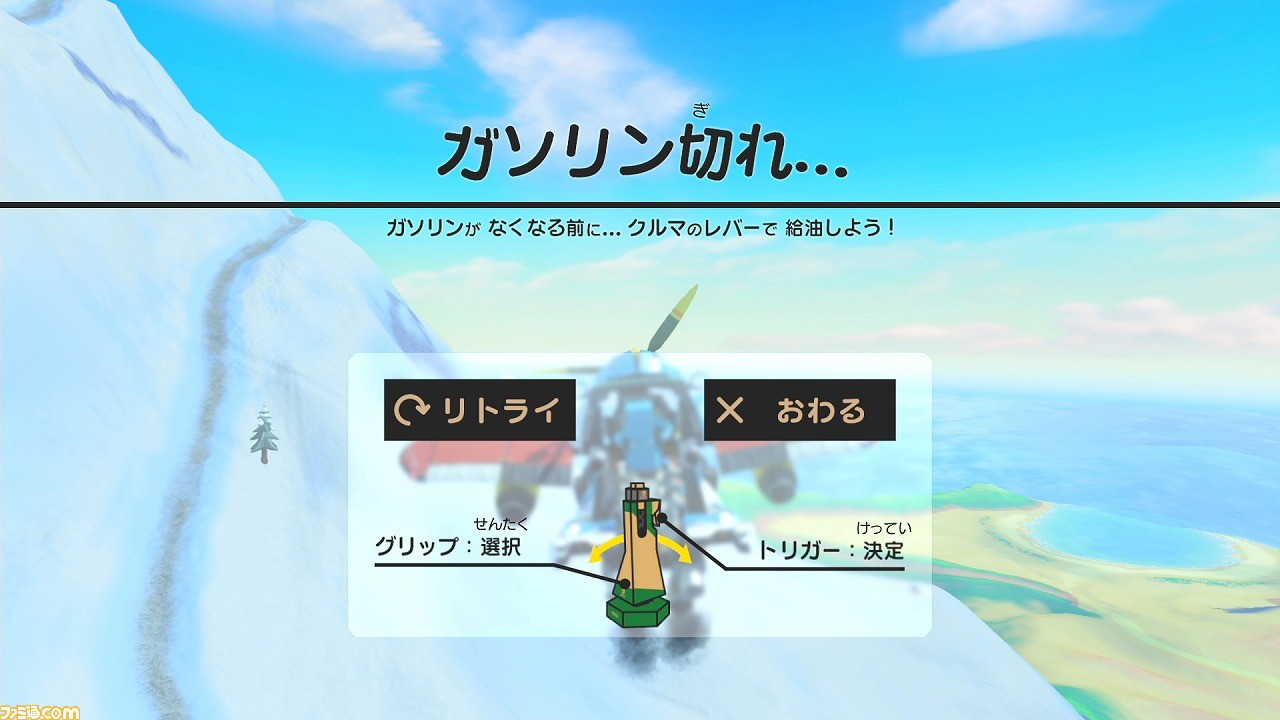

ドライブで冒険できる世界は“沼エリア”や“雪山エリア”といった具合に、特色の異なる10のエリアに分かれており、それぞれにミッションが8つずつ用意されている。

このミッションは“ガソリンスタンドで給油する”といった簡単なものから、“逃げる動物を捕まえる”などの歯ごたえがあるものまでバリエーション豊か。

すべてコンプリートしたわけではないが、全部クリアーするには、この世界の隅々までドライブする必要があるだろう。

また、『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』で乗るマシンは、同梱の“スプレー Toy-Con”を作ることで、ペイントモードで思うままに塗装できる。

筆者は水色と白を使って、空をイメージしたマシンにしてみた。

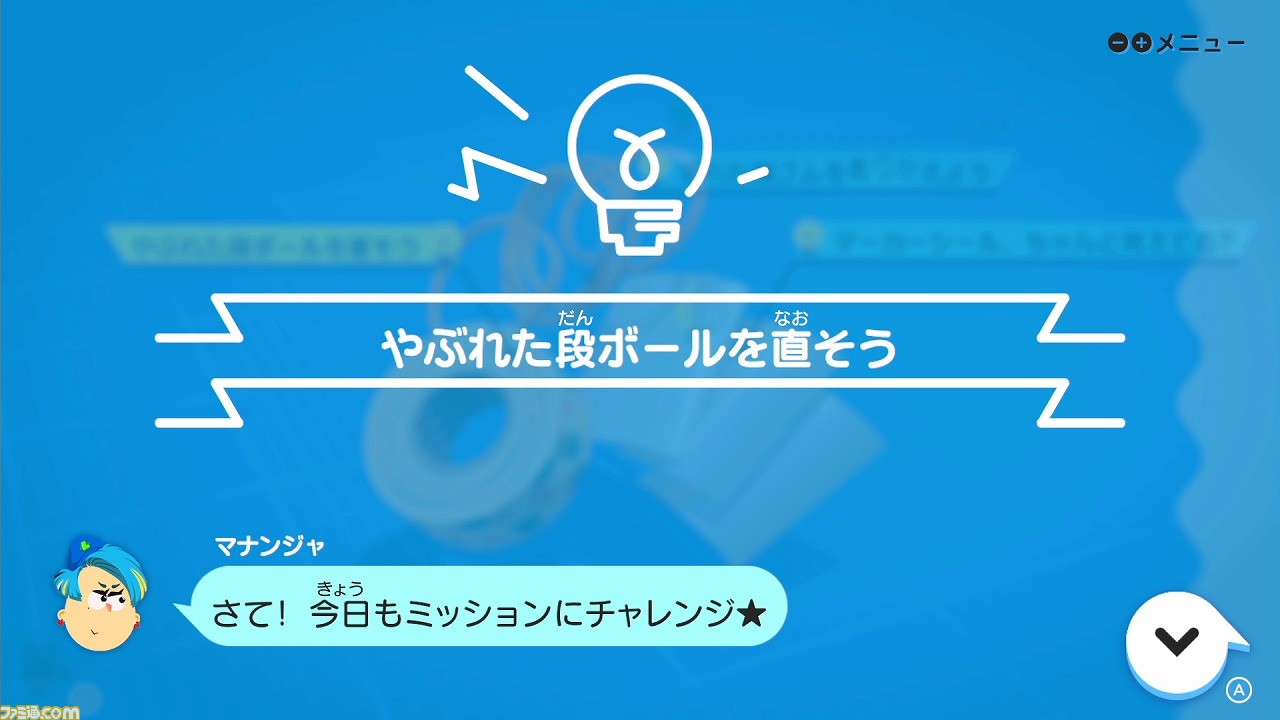

また、“わかる”モードでは、これまでの『Nintendo Labo』にはなかった、Toy-Conの補修のしかたなどもレクチャーしてもらえるようになっていたので、もし壊してしまっても直す際の参考にできるのがうれしい。

今回の『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』は、遊べるモードの多さもさることながら、ゲームとしての奥の深さをとくに感じるものになっている。

ダンボールやゴムなどの簡単な材料で、そんなゲームを作れることに改めて驚きながら、ただただ感動するばかりだった。

さらに、『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』でも、これまでと同様にToy-Conガレージで自分だけの遊びを想像することができる。

それに加えて、今作では Toy-ConガレージでつくったオリジナルToy-Conですべてのモードを楽しめる“Toy-Conドライブ”という機能があるので、発売後はユーザーがどんな遊びをクリエイトしていくのか、とても楽しみだ。

クルマ Toy-Conには『Toy-Con 03: Drive Kit(ドライブ キット)』の中でいちばん組み立て時間がかかるだけあって、じつにたくさんの機能が搭載されている。

実際のクルマの運転とほとんど同じ操作でクルマを動かしながら、その多彩な機能をいろいろと使い、つぎつぎにミッションを達成していく楽しさは、これまで『Nintendo Labo』に触れたことがないという方にもぜひ体験してほしい。自分で組み立てたToy-Conで操作する感動と相まって、きっと夢中になってプレイしてしまうはずだ。