「おいおい、これは『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』じゃないか! それも、メガドライブ時代の!!」

『フリーダムプラネット』(※)を起動してすぐそう感じました。まずなんといっても、ドットクッキリめの解像度と、ビビッドな色づかいのグラフィックで表現されたフィールド! どこがどうというよりは、もう、パッと見た感じで、当時みんなが憧れた、あのゲームなんです!!

そして、下り坂やループ状のコースをたどっているうちに加速度を増していくプレイヤーキャラの佇まい!! カメラの追随が間に合ってないんじゃないかという勢いで縦横無尽に駆け抜けていくさまは、まさにクールで憎めないハリネズミ・ソニックの生き写しといっていいでしょう!

(※本作は2018年8月30日にマーベラスがNintendo Switch/プレイステーション4での配信をスタートさせたタイトル。価格は1480円[税込])

PS4/Switch『FREEDOM PLANET(フリーダムプラネット)』プロモーション映像

本編に入る前に、少し語らせてください。

他社のタイトルにもゲスト出演するなど、いまでこそアイコンとしての存在を確立しているソニックですが、このキャラが初めて登場したときは、ちょっとした衝撃でした。

1988年10月にセガ・エンタープライゼス(現セガゲームス)が鳴りもの入りでリリースしたものの、最初の1~2年のソフトラインアップから“ややマイナーなアーケードゲームのそこそこデキのいい移植作がコンスタントにリリースされるマニアックなハード”との評判が国内で定着しつつあった16ビットCPU搭載家庭用ゲーム機・メガドライブ。

そのイメージをガラリと変えたのが、1991年7月(欧米では同年6月)に発売された2Dスクロールアクションゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』(以下、ソニック)なんです。

他社のゲーム機の人気アクションゲームシリーズに対抗するものを、という使命のもと開発された『ソニック』。当時のアクションゲームの傾向としてあった“より難しく、よりテクニカルに”をひたすら突き詰めるのではなく、デザイン的に作り込まれたフィールドを一気に駆け抜けるラグジュアリー感で独自性を出していたことが、私を含む当時のゲーマーにとってはカルチャー・ショックでした。

あの独特のスピード感は、メガドライブ以前の家庭用ゲーム機ではもちろんのこと、後発の16ビット機・スーパーファミコン(1990年/任天堂)でも再現するのは至難の業らしく、その結果『ソニック』の存在が、メガドライブ本体の“高速処理”のイメージにそのまま結びついたと思われます。

『ソニック』は 1990年代前半の当時のコンシューマ・シーンを猛スピードで駆け抜けてきた、ちょっと尖ったゲーマーたちのアイコンと言ってもいいのです!

ちくいち例は挙げませんが、すごく“メガドライブ”です

今回は『ソニック』の懐古レビューではないのでこの辺にしておきますが(笑)、つまり『フリーダムプラネット』は、こんな風におっさんゲーマーの変なスイッチを無理やり入れてしまうほどの力を持ったインディーゲームなのです。

Steamプラットフォームではすでに2014年にリリースされ、世界中のユーザーから圧倒的好評価を得ている本作。国内Nintendo Switch/プレイステーション4版は、ゲーム内メッセージがばっちり日本語化されています(※2018年8月31日のアップデートでSteam版も日本語対応済み)。

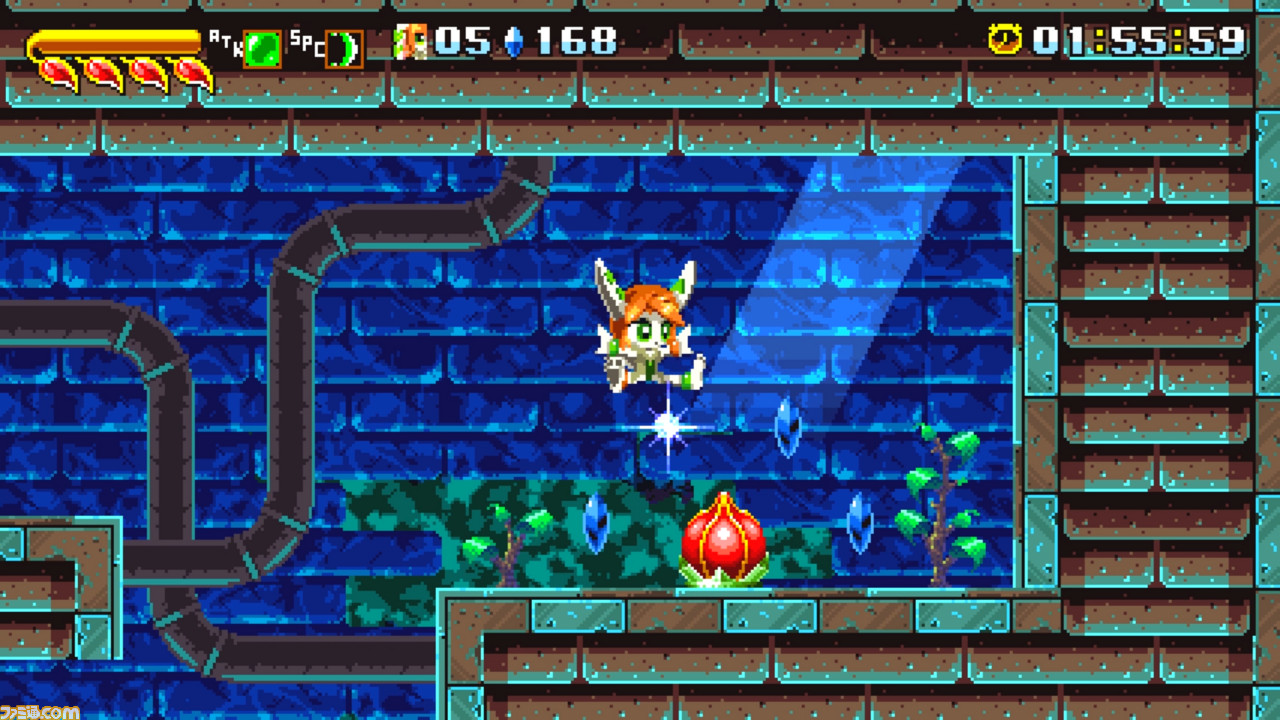

筆者はNintendo Switch版で初プレイ。グラフィックのテイストは、メガドライブ版『ソニック』および同作に影響を受けたであろうメガドライブ用アクションゲームらしさをキープしつつ、画面解像度が大幅に上がっていたり、キャラクター単位の回転表示に対応していたりと、“オーバースペック感”もきっちり見せつけています。

この辺りのさじ加減の好みは人それぞれかもしれませんが、ちまたに溢れている“なんちゃってレトロゲーム”よりは、初代『ソニック』が登場した時代のハード&ゲームへのリスペクトを感じます。一部の爆発音のいかにもなFM音源っぽさとか、ポイントポイントでちゃんと押さえている感じ……とでも言えばよいのでしょうか。

基本的なゲームシステムは、プレイヤーキャラをジャンプさせたり攻撃させたりしながら、フィールドの右端まで前進。最後に控えているボスキャラを倒せばステージクリアー……というオーソドックスな2Dスクロールアクションゲームのスタイルを踏襲。

フィールドの垂直方向の幅が広く、ルートの選択肢が複数用意されている場面が多い点は、『ソニック』のステージ1に代表されるアスレチック+スピードラン型のステージのストレートな影響と言えるでしょう。

プレイヤーキャラができるアクションは、ジャンプ、攻撃、ゲージを消費する特殊アクションの3種類。それぞれを続けざまに押すタイミングによって、多彩なムーブを展開できます。

ゲーム開始時に選択できるプレイヤーキャラは3種類。主人公格のドラゴン少女“ライラック”は、二段ジャンプと、地上/空中を高速ダッシュ移動する特殊アクションを駆使した、攻防一体のスピーディーな立ち回りが特徴。地形物を利用しての高速移動時でもスピードに乗りやすく、もっともソニック(※スピンダッシュが追加された『ソニック・ザ・ヘッジホッグ2』以降)に近いプレイ感覚を味わえます。

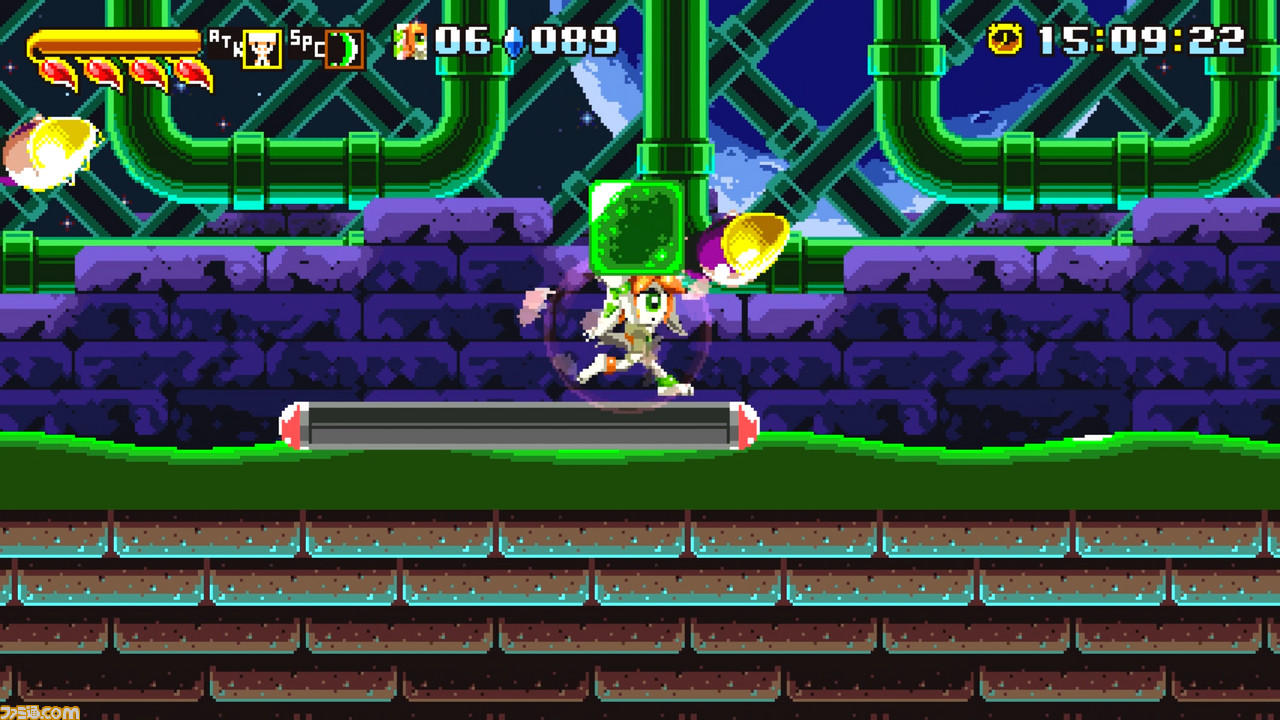

ライラックの相棒であるネコ耳少女“キャロル”は、近接攻撃に特化したじっくり攻略型。特殊アクションの連続キックで耐久力のある敵にとどめをさしていく感覚は、オーソドックスなスクロールジャンプアクションゲーム的といえます。専用アイテムを取ると乗れるバイクでは、痛快な高速移動や壁のぼりも可能です。

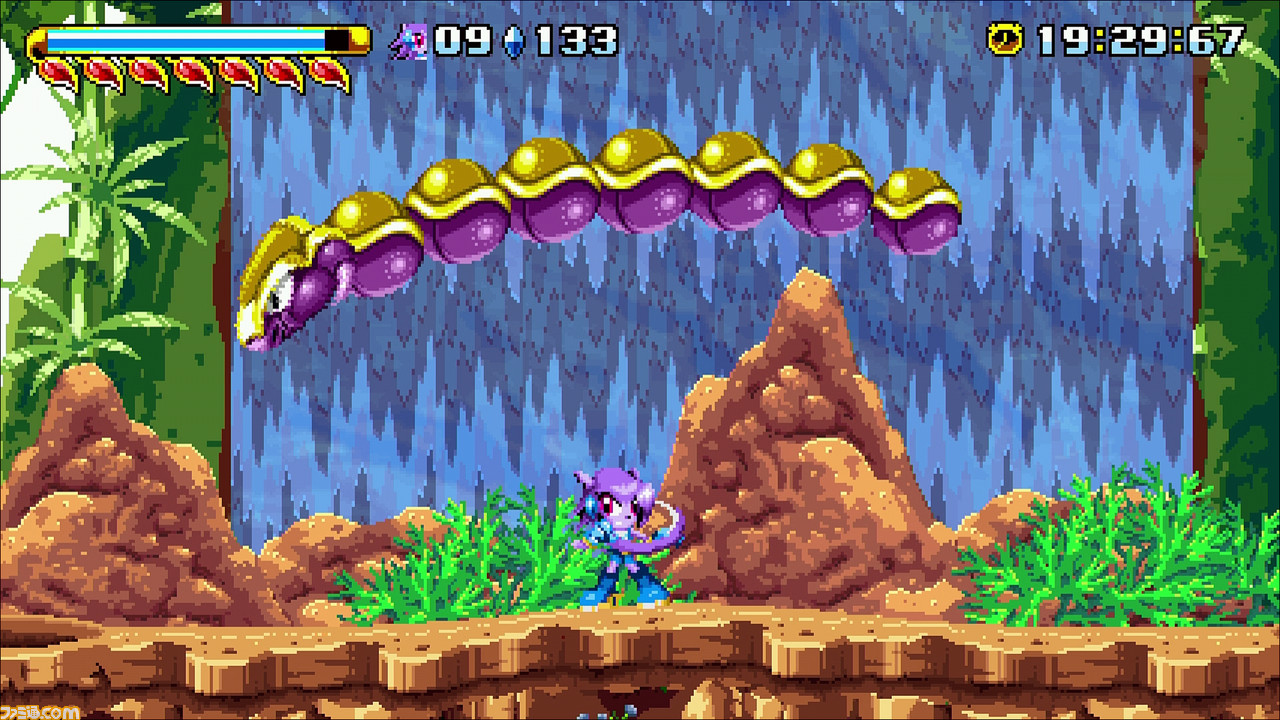

序盤ステージをある程度進めると選択可能になるキャラクター“ミラ”は、大きな耳をはばたかせてのホバリング移動が持ち味。ホバリングの滞空時間が思いのほか長いので、ライラックとは異なるスタイルでフィールドを探索できます。攻撃手段は、生成したブロック状のエネルギー体を直接投げたり、レーザーとして射出するなど少々クセがありますが、慣れると独自の攻略が病みつきになるでしょう。

ちなみにミラで始めた場合のみ、ステージ1の中身がガラリと異なります。

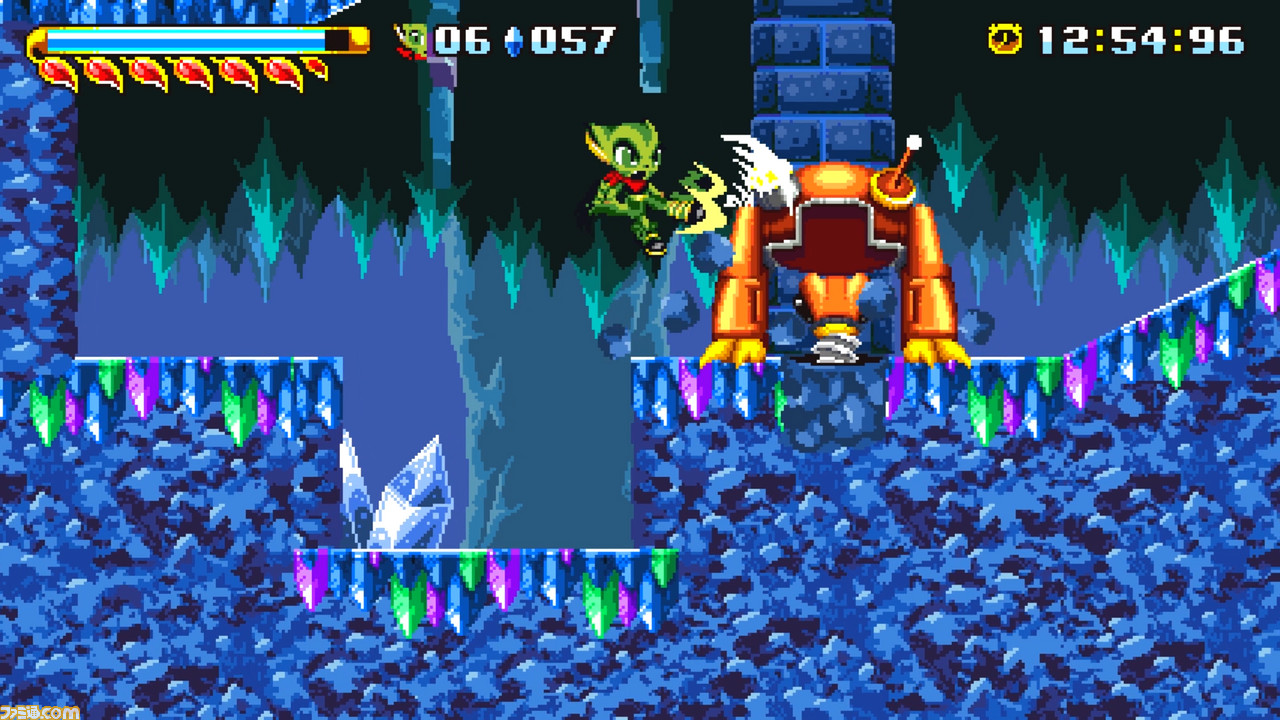

メガドライブの『ソニック』シリーズ、およびメガドライブでリリースされた数々の名作2Dスクロールアクションの影響やオマージュに溢れている『フリーダムプラネット』。プレイしてテンションが上がるのは何といってもステージボス戦。メガドライブのハード性能をどことなく意識したデザイン・パーツ構成の巨大なキャラがド派手に動くインパクトももちろんですが、単純に攻略が楽しいのが魅力です。

“とっつきだけはいい器用貧乏タイプ”ゲーマーの私の場合、難易度ノーマルでプレイしてファーストトライでボスを倒せたのはステージ3まで。以降は何度もリトライして自分なりに掴んだ大雑把な攻略セオリーをひたすら実行して突破していきました。

正直に言うと、途中からボスの耐久力の高さ(攻撃をヒットさせる回数の多さ)に「集中力が持たない!」と難易度をイージ―に下げ、ギリギリなんとかという感じでしたが、決してコアゲーマー以外お断りな無茶な動きを強要されるわけではありません。

気がつくとコントローラーを握る手が痛くてどうしようもなくなっていた……なんていう経験自体が、メガドライブのアクションゲームならとりあえず何でもやっていた時代の感覚を思い出させるものでした。

老いも若きも“Brand New World”に飛び込もう!

昔のテレビゲームを懐かしむには、いくつか方法があります。

在りし日に遊んだゲームを当時と同じハード環境でプレイ……電気さえ流せば数十年前のアーキテクチャが作動してしまう“穏やかな奇跡”によって、当時そのままの感触がよみがえります。

現行ハード用にリリースされた移植版をプレイ……インターフェイス面の臨場感に劣るものの、便利な設定・機能が追加されている場合が多く、プレイアビリティ自体は向上。超低難度モードやオート連射の存在が、経年劣化した腕前を優しくサポートしてくれます。

現行ハードの性能準拠で再構築されたオフィシャルのリメイク作をプレイ……作り手の“原作愛”の熱量や方向性次第な面もありますが、それが美化された思い出像とうまく重なると、えも言われぬノスタルジーに浸れるでしょう。

『フリーダムプラネット』のようなレトロゲーム&ハードへの敬意を前提としたオリジナルのインディーゲームにそれをどこまで期待していいかは正直、難しいところです。ただ、当時のゲームをリアルタイムで経験しているかどうかは別にして、いまこのとき、アクション系のゲームが好きな人であれば、それぞれのゲーム人生の長さに応じた濃厚な体験をできる完成度のゲームであることは間違いありません。

おっさんゲーマー諸氏は“オリジン”へのこだわりを、若者はどっちつかずの解像度に見えるドット絵への抵抗感をちょっと緩めて、手に取ってみてください。