オンラインゲーム界の大物が集結!

2018年8月22日~24日の3日間、神奈川県・パシフィコ横浜にて開催される、国内最大のコンピュータエンターテインメント開発者向けカンファレンスCEDEC 2018。初日の22日には、“オンラインゲームのこれまでとこれから ~国内主要オンラインゲームのスタッフが送るパネルディスカッション~”が行われた。その模様をお届けする。

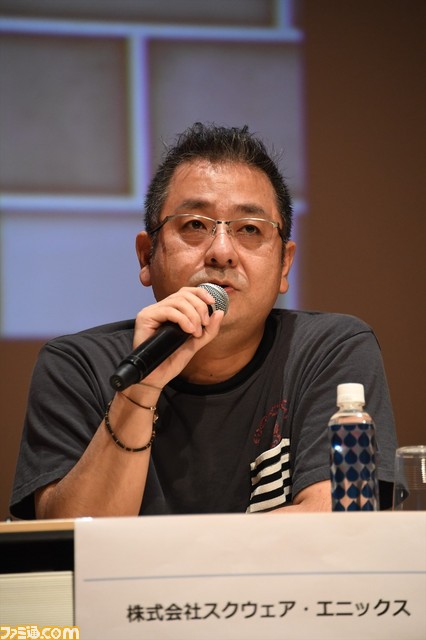

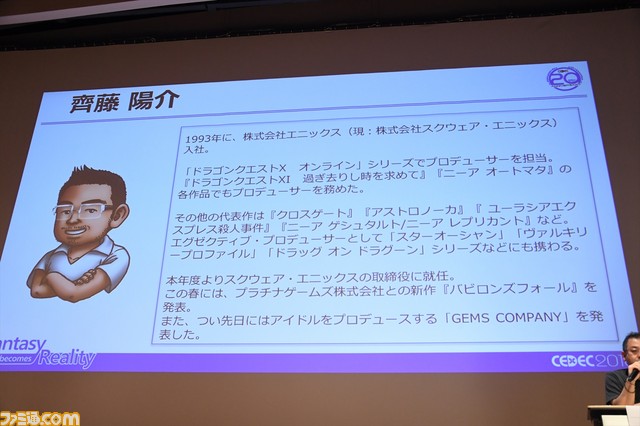

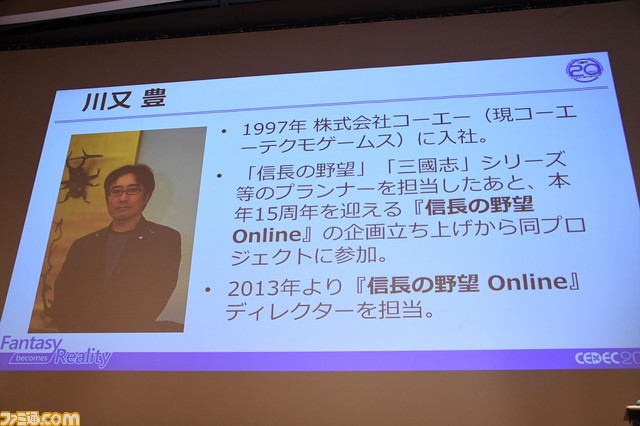

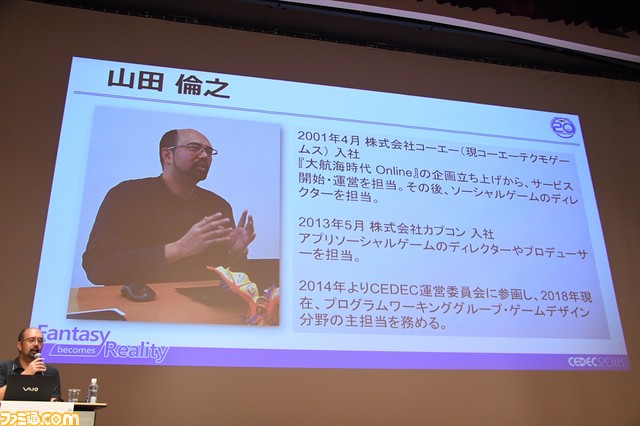

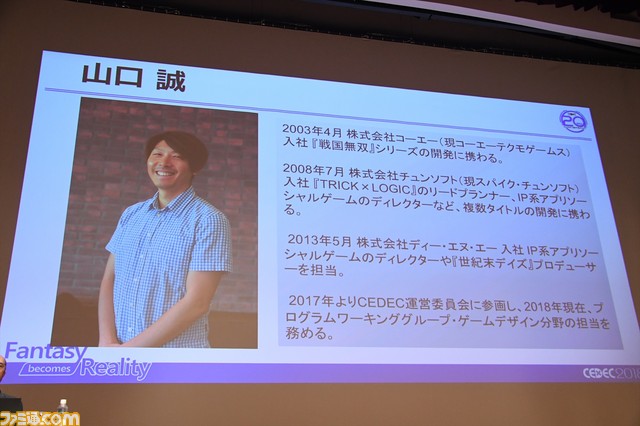

セッションの講演者は以下の6人。最初はまずそれぞれの自己紹介タイムということで、経歴や担当している作品などがスクリーンで紹介された。内容は画像を参照してほしい。

スクウェア・エニックス取締役 兼 執行役員 兼 エグゼクティブ・プロデューサー

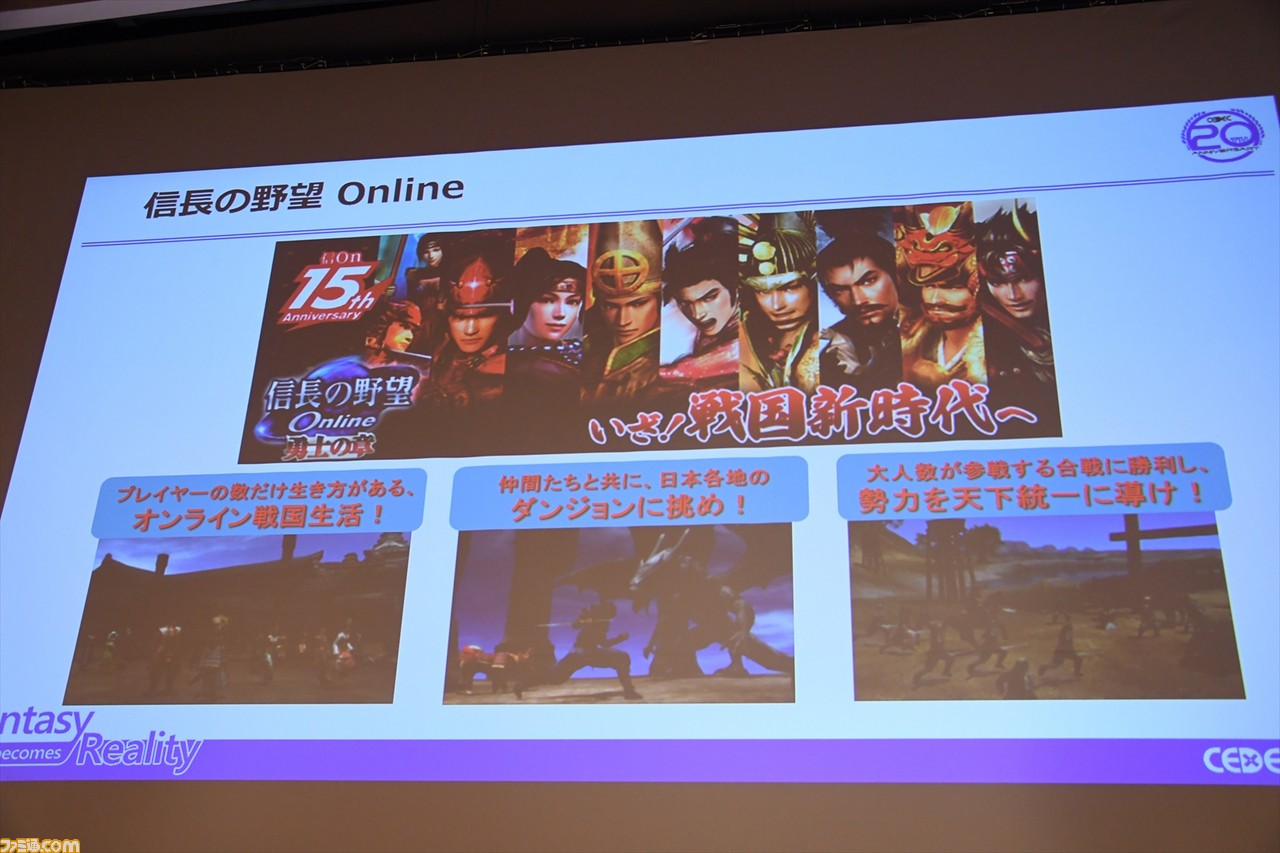

コーエーテクモゲームス シブサワ・コウブランド 『信長の野望 Online』ディレクター

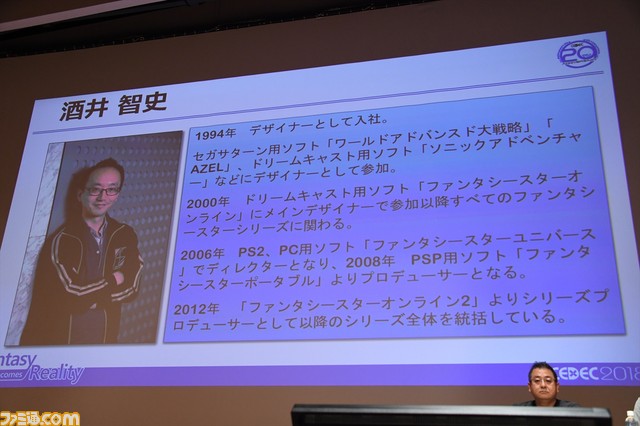

セガゲームス オンライン研究開発部 『ファンタシースターオンライン2』シリーズプロデューサー

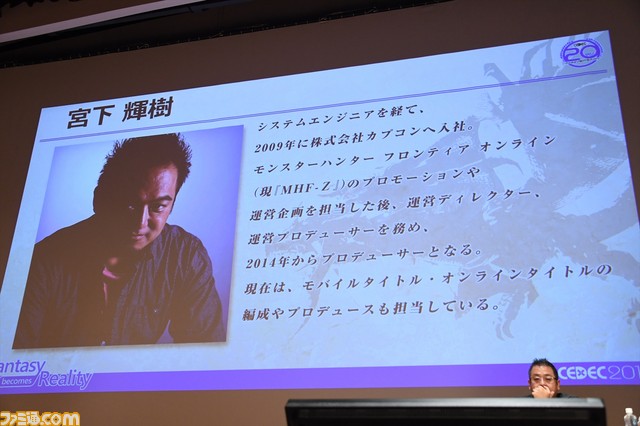

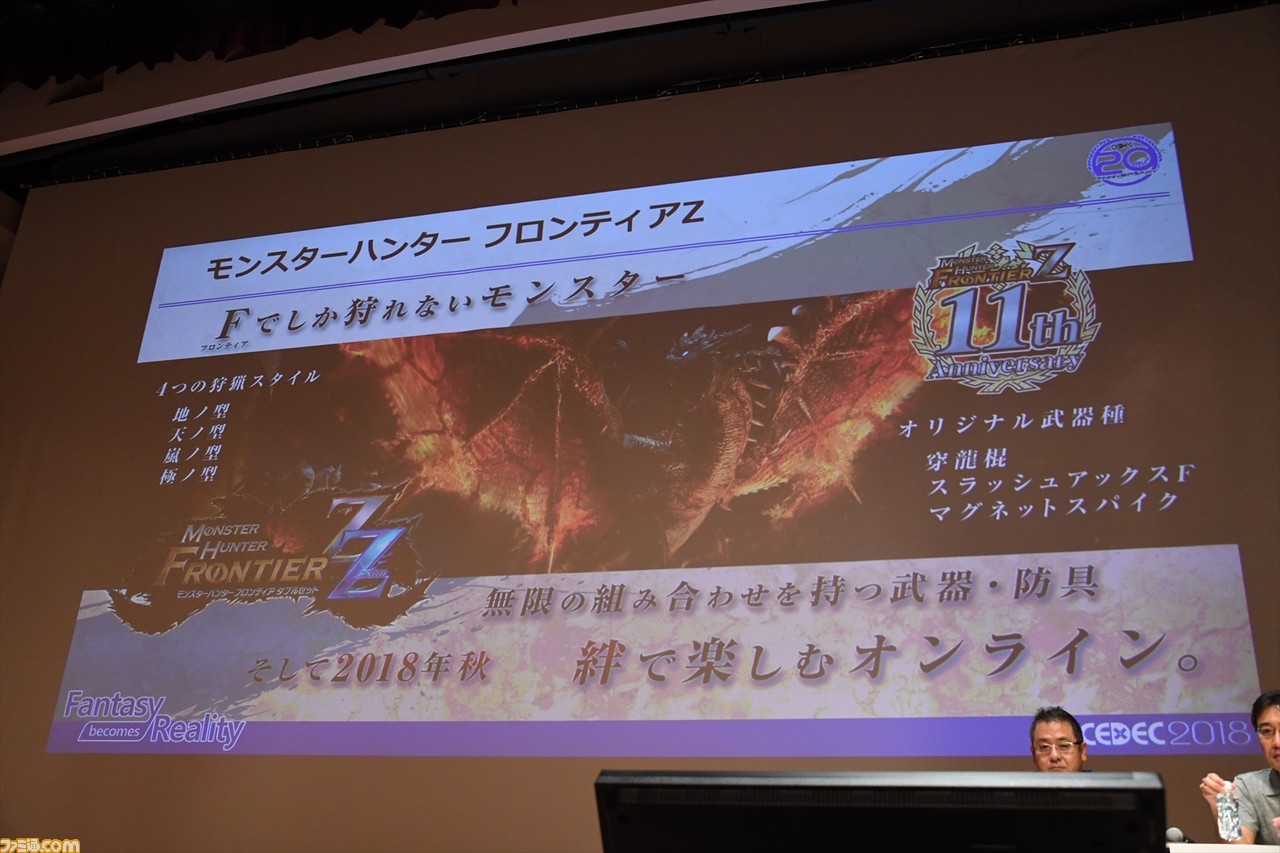

カプコン MO開発統括 モバイル・オンライン編成部 『モンスターハンターフロンティアZ』プロデューサー

カプコン MO開発統括 モバイル開発部 MC第二開発室 東京開発チーム チーム長

ディー・エヌ・エー ゲーム・エンターテインメント事業本部 ゲームコンテンツ事業部 第一開発部 第三グループ グループマネジャー・プロデューサー

主要テーマに沿って白熱トークを展開!

続いてはさっそく本題となる、パネルディスカッションのコーナーに。ここでは山田氏と山口氏が司会進行役となり、挙げられた主要テーマごとに、残りの4人のクリエーターが答えていくという形でディスカッションが進められた。以下、テーマごとに、各人のコメントの概要ややり取りを紹介する。

オンラインゲームの企画から立ち上げ

最初のテーマは、オンラインゲームをどう立ち上げ、企画を進めていったのかという部分。まず齊藤氏が、『ドラゴンクエストX』を例に語った。

「ちょうど『ドラゴンクエストVIII』が終わったころのタイミングで、つぎはオンラインもアリでは? という話になりました。『ドラゴンクエスト』×オンラインで何ができるか、ということがまずありきの、プロジェクトの立ち上げだったわけです。そもそも『ドラゴンクエスト』シリーズは、堀井さんがいて鳥山さんがいてすぎやまさんがいてという、アウトソーシングのチームでゲームを組み立てていくところがありました。でもオンラインゲームとなれば、小回りがきくことが重要なので、『ドラゴンクエストX』に関しては、社内に開発チームを作ったのですが、それがまず大変でしたね」(齊藤氏)。

続いて語った川又氏が手掛けた『信長の野望Online』のスタートは、15年前のこと。まだオンラインゲームが一般的ではなく、苦労も多かったという。

「MMOが世に広まっていないころなので、シングルモードも検討したのですが、βテストではみなさんがけっこうすんなり入られていたので、取りやめました。PS2でのスタートで、キーボードがない環境がふつうだったので、どうコミュニケーションを取るのかも悩みましたね。昼休みに社内のマシンをつなげてみんなにプレイしてもらったり、黎明期ならではの苦労をしながらの立ち上げでした。ちなみに企画書のコンセプトには、“プレイヤーの行動によって世界が変化するようなゲーム”と書きました」(川又氏)。

ここで山田氏が、「オンラインゲームの黎明期に、上の人々を説得するような苦労などは、何かありましたか?」と質問。答えて川又氏は、「当時はペーペーだったので、勝手に作れてラッキー、という感じでした。上の方にも、MMOについてはすごく注目していただいてたので、苦労はむしろチームに関してですかね。「オレたち、何を作ろうとしてるんだろう?」というところを、「みんなでやろうよ!」と広めていくほうが、努力した気がします」と返答した。

さらに山口氏が「全社的に力を入れて立ち上げとなるのか、熱意あるメンバーの説得によりチームが構成されるのか? そのあたりはいかがでしょう?」と重ねて聞く。これには齊藤氏が「上をだませばいいんですよ(笑)」と即答。「自分は昔、オンラインゲームを開発している大阪の会社を新聞記事で見つけて、こんな会社もあるんですと、上司にものすごく説明しましたね。本当にやりたいこと、新しいことへの挑戦には、当社は比較的寛容かもしれません」(齊藤氏)。

酒井氏が語ってくれたのは、『ファンタシースターオンライン2』の事例だ。同作の場合は、シリーズが続いてきた中で、自然に話が立ち上がったという。とはいえ、社内的に企画を通すという意味では、苦労したタイトルだったそうだ。

「開発スタート自体は2008年ですが、自分の中では5ヵ年計画というか、立ち上げるに当たっては、ユーザーを育てるところから始めないとダメかなと思っていました。当時は『モンスターハンター』のマルチプレイが流行っていて、ユーザーをマルチプレイからオンラインに移行させればヒットが見込めるのではという考えもありましたね。ただそこで問題になったのが、どのハードで出そうかということ。けっきょく、いちばん普及しているハードという意味合いで、PCにしました。さらに敷居を下げるため、基本プレイ無料にしたいけど、そのためにはどうすれば? ということも悩みどころでした。結果、ゲームのおもしろさ自体には課金要素を作らずに、アバターの見かけや時短には課金できるようにしました」(酒井氏)。

宮下氏は、『モンスターハンター フロンティアZ』の前身にあたる『モンスターハンター フロンティア』は、いちユーザーの立場として楽しんでいたとのこと。

「カプコンに入ってから聞いた話では、会社の上層部は『モンスターハンター』のコピペでオンラインゲームも作れるような感覚だったらしいのですが、もちろんそんなことはありません。また当時はサーバーのノウハウもなく、苦労したようです。入社後の仕事については、PCならキーボードはあるけどコントローラはなく、家庭用ゲーム機はその逆なので、そのあたりの調整が自分の場合は大変でしたね。立ち上げという部分では、これをこうすると成功する! という熱い思いで上を説得するしかないと、痛感しています」(宮下氏)。

オンラインゲームの開発・運営秘話 ~直面する課題と解決に向けて~

課題という点で川又氏が挙げたのは、長年運営することにより、ユーザーの年齢層にズレが生じる点だ。新規よりベテランが多い構造になっていく中、どう世界を維持していくかは、いつも頭を悩ますという。

「ただ逆に、お子さんといっしょにプレイしている現象などを見ると、新規層を獲得するヒントにもなるのかなと考えています。最近では、スマホとうまく共存して未来を見据えていくという部分も課題です。あとは、MMOが成熟するなかで、「コンテンツをソロで遊びたい」という要望が増えてきてたりするんですね。プレイスタイルの多様化により、みんなと遊びたいという気持ちと、ひとりでも遊びたいという気持ちが同居しているといいますか。ですから、ソロでも楽しく、みんなと遊べばさらに楽しいようなところを大事にしています」(川又氏)。

一方酒井氏は、「サービス開始から5年目くらいが、ターニングポイントのような気がします。オンラインゲームの運営は、国の運営に近いと思っているんですね。だんだん我々、政府への不満がたまってきて、爆発するかもというタイミングなのかなと。そんな中で失敗して立て直して、のくり返しだとは思うのですが」と、“5年目の壁”という課題を指摘する。齊藤氏はそれについて、「いまは楽しいことがいっぱいあるので、つまらないんだったらほかのゲーム遊べばいいじゃん、とも思うんですけどね」とコメント。

「『ドラゴンクエストX』でいうと、昨年にPS4版とSwitch版を出したのですが、新しいお客さんが入ってくれることを要所要所で入れていくことで、ベテランも新鮮な気持ちで遊べるし、離れていた人も戻ってくるかもしれません。個人的にはユーザーには、いろいろなオンラインゲームを楽しんでもらえればいいと思っています」(齊藤氏)。

ここで山口氏が、「年数を経てユーザーが広がることで、アプローチも広がるのがつらいところなのでしょうか? ベテランが増えすぎると、要求が高まり、健全じゃなくなると言いますか」と問いかける。まず答えたのは齊藤氏だ。

「最初は当然、よーいドンのスタートですけど、長く続くとユーザーのステータスが違ってきます。なので上を目指す人向けのコンテンツを作りつつ、新規の人には、すでに実装しているものを遊びやすく改善していく。となれば、続くだけタスクが増えるわけで、それはたいへんだろうという話ですよね。あとチームには、属人的な開発、個人のスキルに依存した開発はしないように伝えています。担当者がいなくなったらアップデートに困るようなことがないように意識してはいますが、実情は建て増しの積み重ねで、苦労はしています」(齊藤氏)。

続けて酒井氏も「5年も6年もやっていたら、開発・運営費も減っていくと思われがちですが、それはまた違う話で。建て増し住宅がゆえに、ひとつをチェックしたら修正しなければいけないところが、どんどん増えていくんですよ」と補足する。コンテンツの追加や修正は、オンラインゲームについて回る問題のようだ。

「どうしても、先のコンテンツについては手を止めるわけにはいかないので、それは優先しつつ、細かい修正も絶対に続けていかなければいけません。優先順位を考えて、ある程度腹をくくる場合もありますね。でもそれは、ユーザーさんにちゃんと伝えていかないと、「何もしてないじゃん」となりますので。そこはいつも気にしています」(宮下氏)。

オンラインゲームが業界にもたらしたもの

続いてのテーマは、オンラインゲームが業界に与えた影響についてだ。まず語ってくれたのは酒井氏。

「コンシューマーやPCがミックスされた、ひとつの融合点だったような気もします。昔はオンラインゲームは、夢のようなゲームだと思われていましたし、今後はすべてオンラインになるような論調もありました。ただそれはちょっと違い、実際には、すべてのゲームがオンラインにつながることもある、くらいにはなってきたのかなと思います。人とつながって遊ぶことの楽しさをみんなが体験したことによって、新たな楽しみの広がりをもたらしてくれたのではないでしょうか」(酒井氏)。

齊藤氏は「据え置きゲームの開発には数年かかるし、当たるか当たらないかも、出してみないとわからないわけです。3~4年かけてダメでしたとなると、ものすごいリスクのあるビジネスです。オンラインゲームの場合は、月単位で収支を見てリスクヘッジすれば継続していけるので、よいビジネスケースになっていると思います」と、ビジネス面での影響を指摘したうえで、「『ドラゴンクエストX』では、新作が出るまでのあいだ、ある意味ファンクラブのようにファンが集まれる場所にもなったでしょうし、それはすばらしいことだと思っています」と続けた。

「オンラインMMOは、いまのスマホのモバイルゲームの基礎概念というか、大もとになっていると思うんですよ。人との戦いだったりランキングだったり、全部やってきたことが若返ったような感じを受けています。そういう意味では、MMOが業界にもたらしたことは大きいと思います」と語ったのは川又氏。

「MMOではβテストを実施して、意見を反映して修正するという、ユーザーが開発段階から参加できるということの先駆けでした。要望によりパッチを当ててゲームを改善するような状況は日常になっていますが、それもMMOが業界にもたらした部分ではないのかなと思いますね」(川又氏)。

宮下氏は、“運営”という概念を生んだ点を挙げる。「運営といった言葉なども、いまやパッチやアップデートで当たり前になっていますが、昔はなかったですよね。ユーザーの声をどう反映させ、また発信するのか。そういう仕組みも、オンラインゲームがあってこそ浸透してきたところではと思います。ユーザーへの情報の伝え方なども、文化として出来上がってきたのかなと思っています。たとえば、不具合がいつ直るのか言えない場合は、「3時間後につぎの告知をさせていただきます」と伝えるだけでも、ユーザーが受ける対応の印象は変わってきますよね」(宮下氏)。

オンラインゲームとユーザーとのつながり

最後のテーマは、オンラインならではの、ユーザーと開発側のつながりという点について。つながりはもちろん大切だが、そのバランスは難しいと宮下氏はいう。

「ひとりでも楽しいし、みんなとならより楽しいという作りかたは、どのゲームでも同じはずです。ただその“つながり”による報酬を盛りすぎると、「強制しやがって!」ともなるので、バランスは考えています。ソロとマルチの共存のようなところを目指してはいますね」(宮下氏)。

ユーザーの要望をダイレクトに救い上げられるのも、オンラインゲームの利点。これについても、いろいろな意見が飛び交った。

「MMOって、開発と運営だけで成り立っていないというか、ユーザーといっしょに作っていくみたいなところもあって。だから開発とユーザーは、切っても切れない関係だと思うんですね。そしてMMOでおもしろいのは、作ったゲームをユーザーといっしょに遊べるんですよ。ともに体験して直していける。ただ意見・要望については、サイレントマジョリティーとラウドマイノリティーといった部分もあり、黙っている方の多くは満足しているということを忘れると失敗しますね」と川又氏。また齊藤氏は、「みんながこう思ってますよ、という意見をもらうんですが、それほどみんなじゃない(笑)。でも、好きの反対は無関心なわけなので、要望は励みにしなければいけないと思います」とコメント。

ここで山口氏が、「ユーザーさんとの距離感は、どんな感じなんですか? あくまで自分らは開発サイドなのか、それともいっしょに作っていこうという感じなのでしょうか?」と、ユーザーとの関係性を質問。これには「ウチは、なるべく近い距離でありたいと思っています。そのために、規模の大小はあれ、直接話す機会を設けるようにしています」(齊藤氏)、「ネットでマイナスの意見ばかり聞いてると、開発者としても病む部分はありますよね。でも実際にオフラインイベントでファンの皆さんに会ったりしたら、より楽しいゲームにしていこうと思うんです。そういったイベントはすごく大事だと思いますね」(酒井氏)、「ゲームに対してすごく細かいメモを渡され、それについての考えを聞かせてくれたり。直接ファンと話すことで、伝わるところは多いのかなというところはあります」(宮下氏)とのこと。いずれのクリエイターも、ユーザーとの距離の近さや、オフラインイベントの重要性をアピールしていた。

「昔はゲームを手にしてレジに並ぶ人をこっそり見るしかなかったですし、意見を聞いたところで直せない時代でしたから。いまは意見を吸い上げて対応できるので、そこはいいなと思います」(齊藤氏)。