2018年8月22日~24日までの期間、パシフィコ横浜にて開催された日本最大級のゲーム開発者向けカンファレンス“CEDEC 2018”。初日のセッションに、スクウェア・エニックスの織田万里氏と工藤貴志氏が登壇し、同社が展開する『ファイナルファンタジーXIV』(以下、『FFXIV』)におけるクエスト制作のありかたを説明した。

ご存じの方も多いと思うが、『FFXIV』はクエストを通じてインスタンスダンジョンが開放されたりシナリオが進んだりしていく“ストーリー主導型”の作品。ほとんどの遊びがクエストに紐づけられているため、数多くの依頼をゲーム中に配置する必要があるのだ。

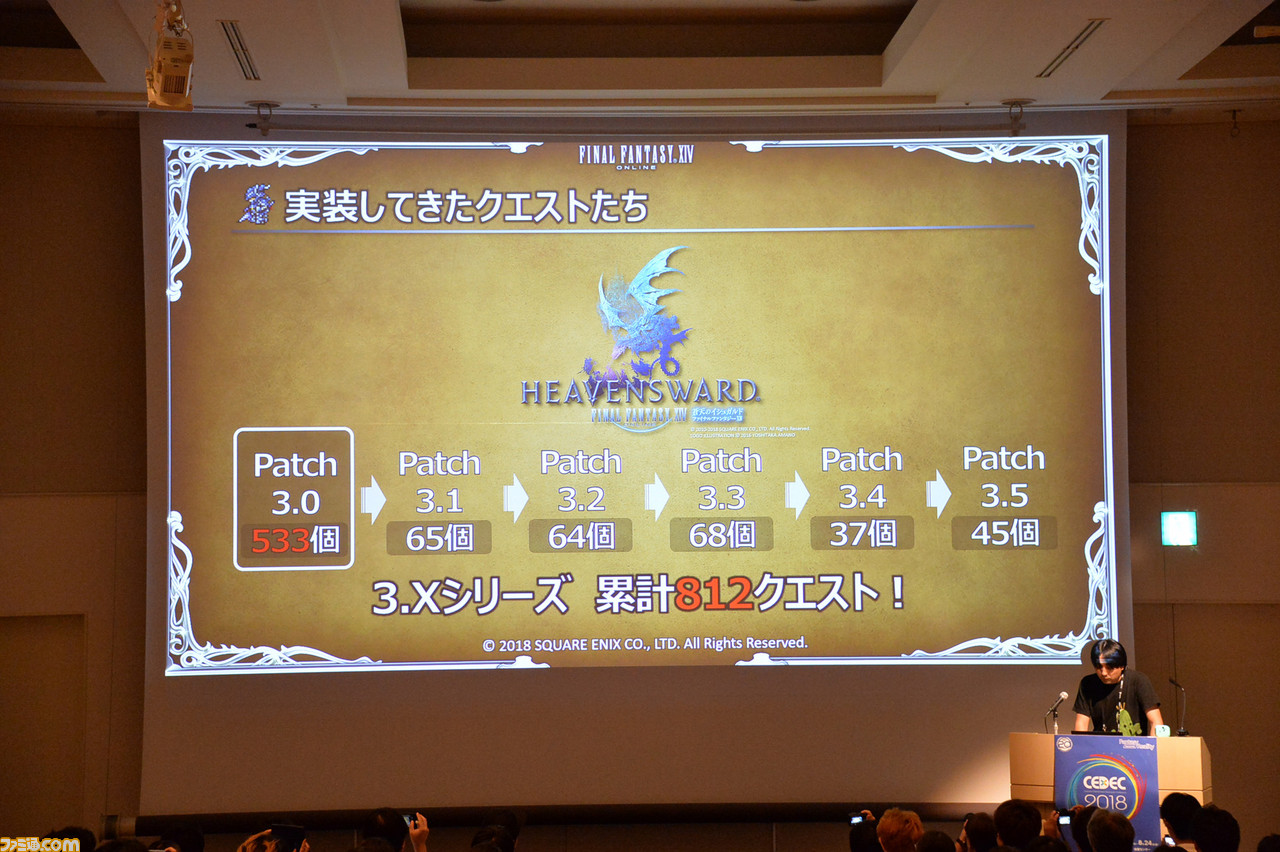

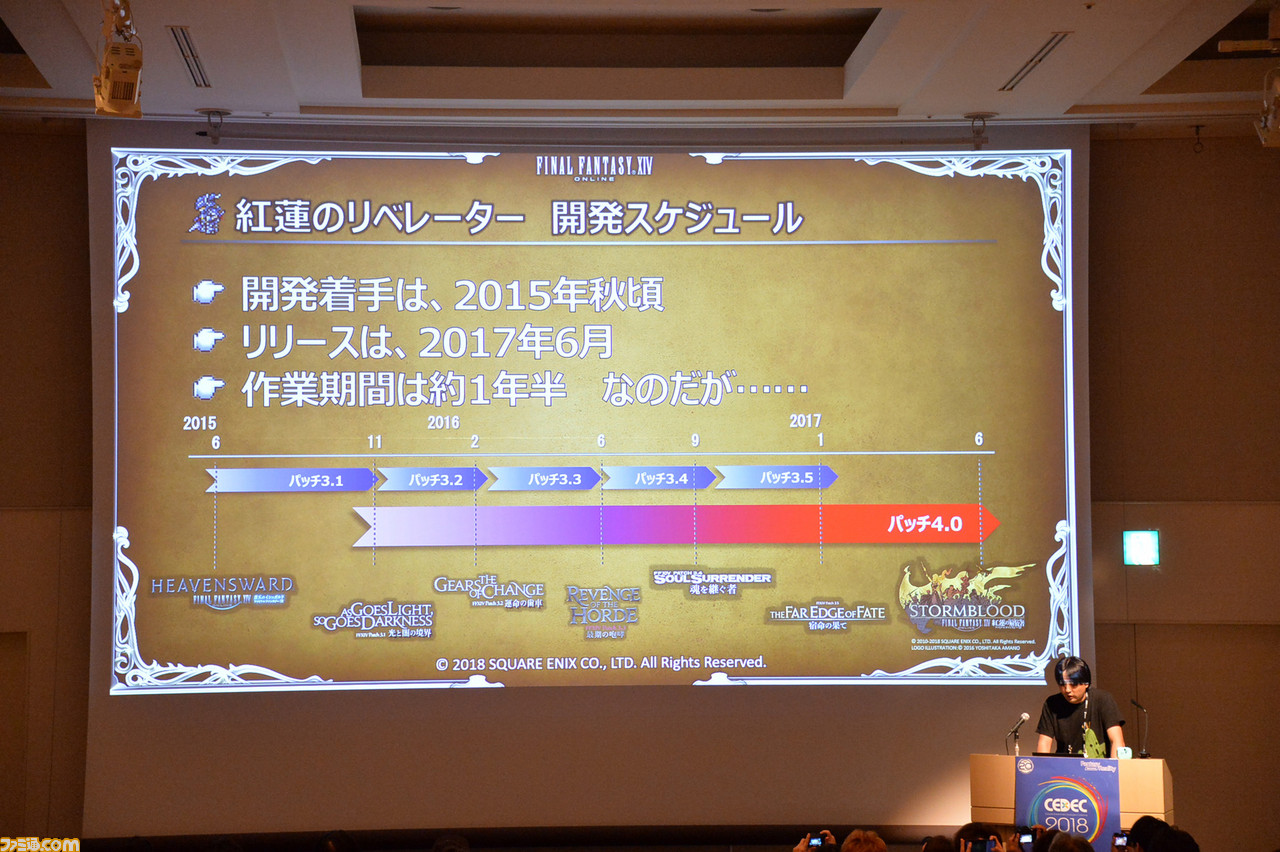

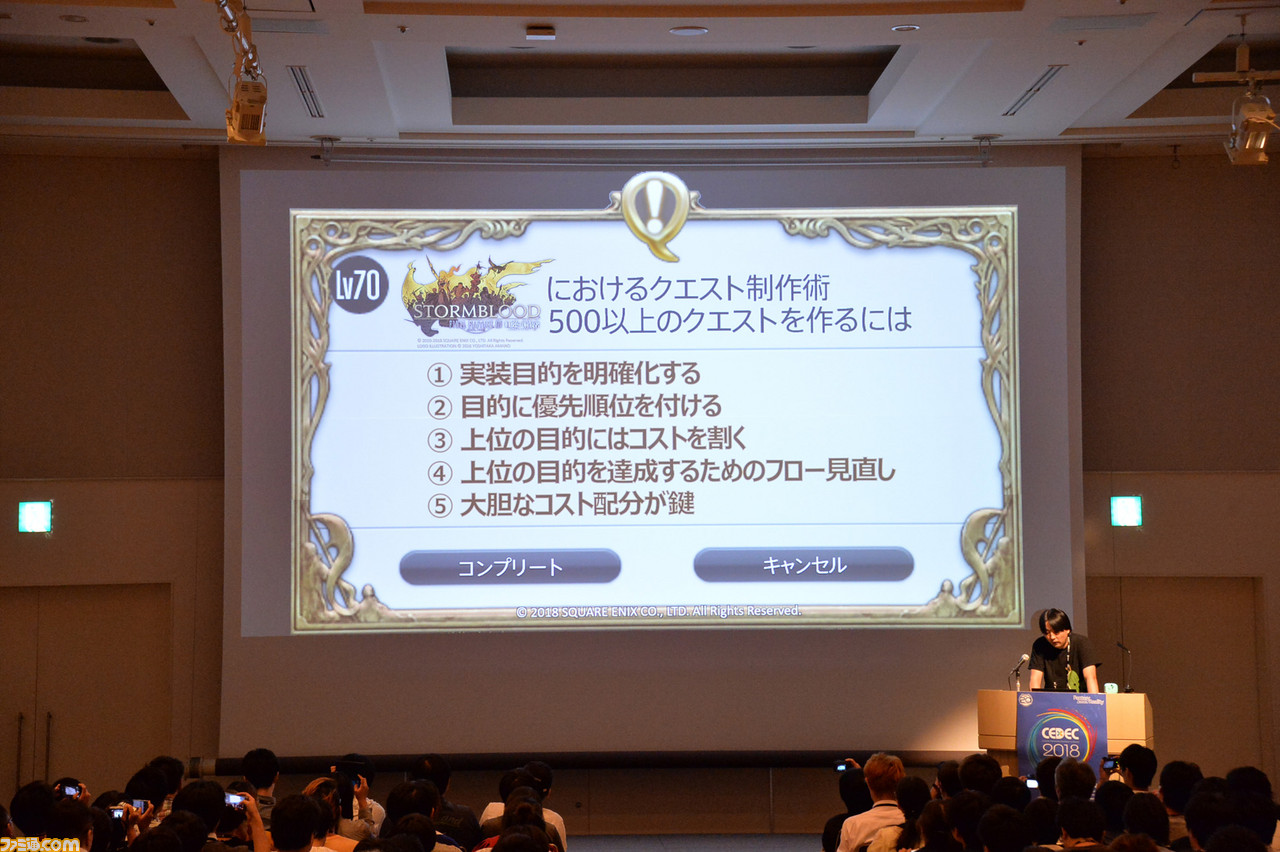

加えて、MMO(多人数同時参加型オンライン)RPGである本作は、アップデートによって新たなクエストを供給することも求められる。一例を挙げると、同作の拡張パッケージの第2弾『紅蓮のリベレータ―』では、500個を超えるクエストが一度にまとめて追加されているのだ。

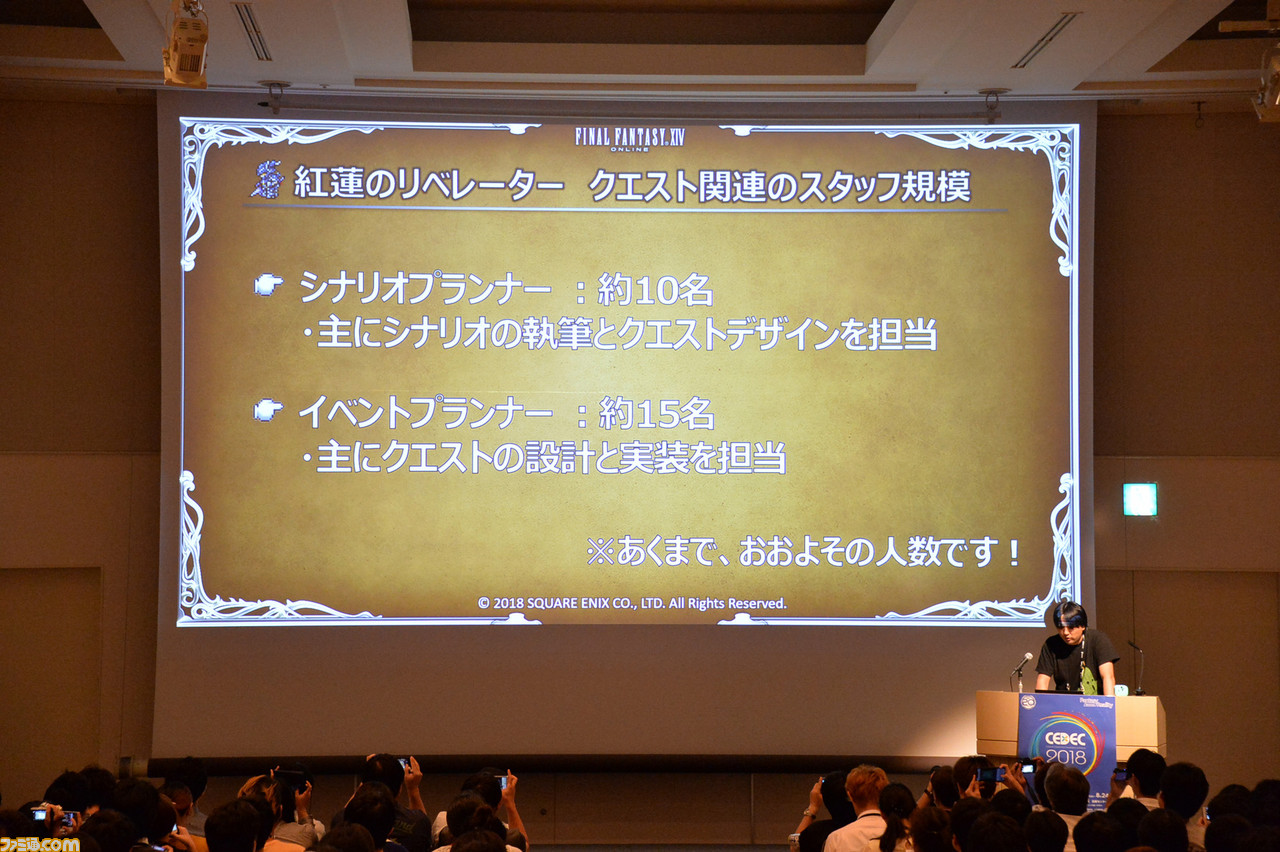

こうした大量のクエストを効率よく開発するために行っている工夫を、織田氏と工藤氏がご自身の経験も踏まえながら詳しく説明していった。

7つの工程を経てクエストが作り上げられる

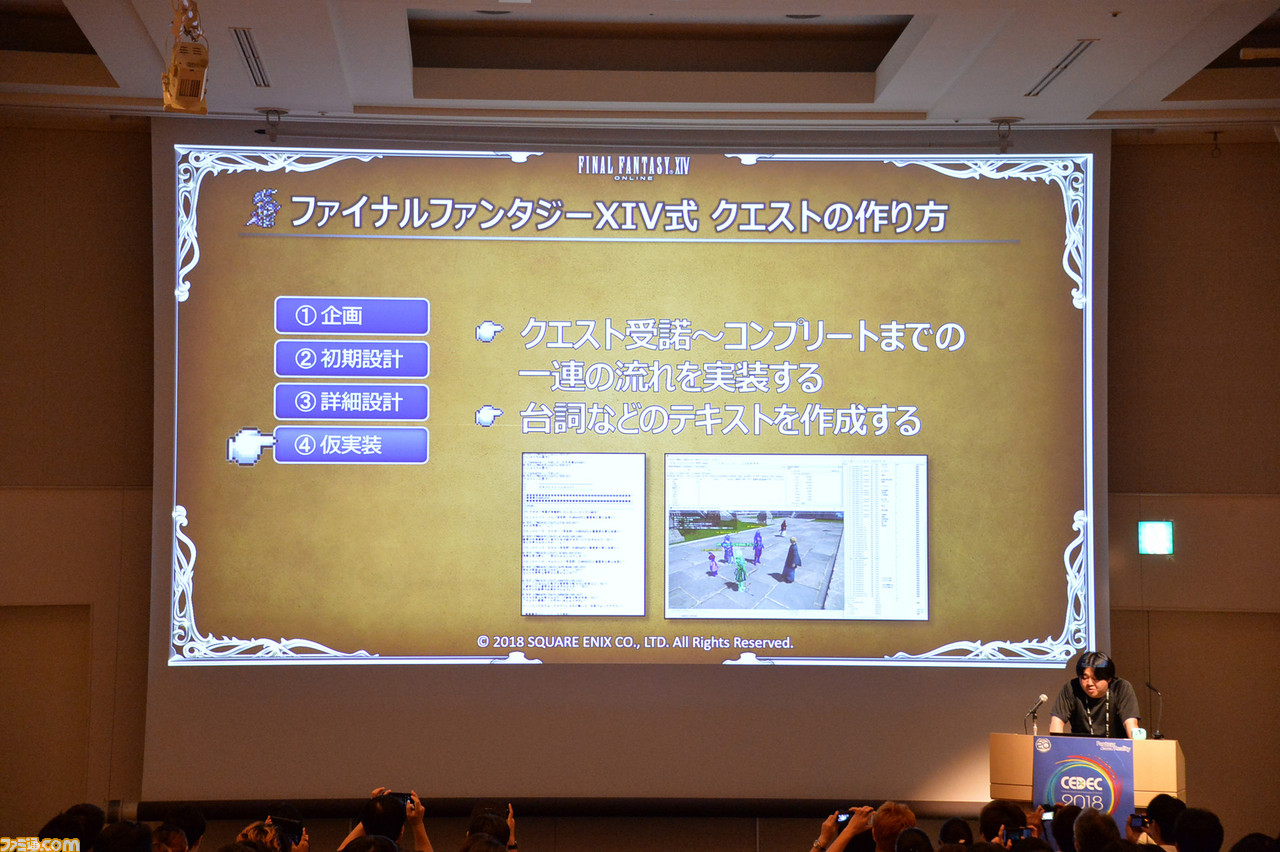

まずは、『FFXIV』におけるクエスト制作の流れから解説。おふた方の講演を通じて、本作のクエストは全工程を7つに分けたうえで開発が進められていることが明かされた。その内容を、それぞれの手順ごとに振り返っていく。

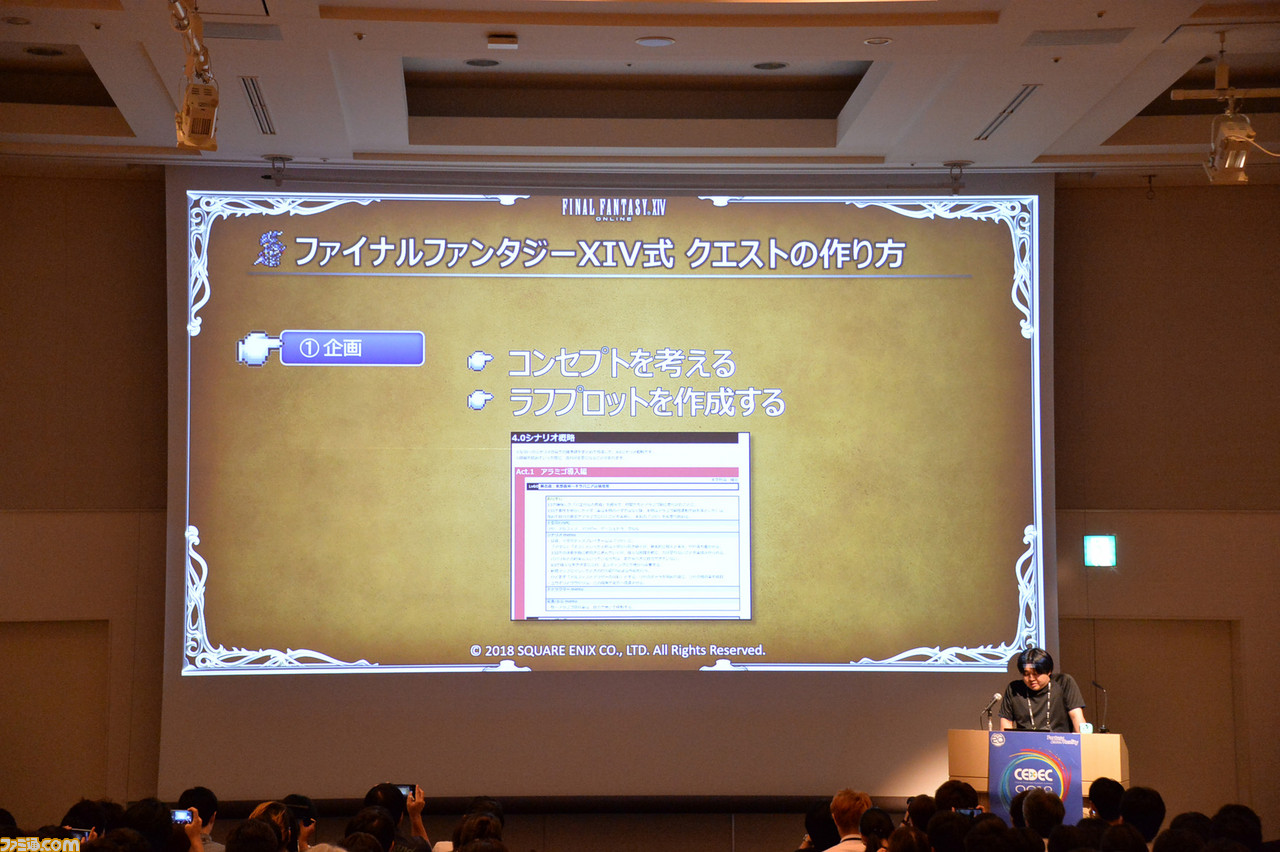

【工程1】企画

クエストのコンセプトや軸となる遊びを考案。シナリオプランナーがプロットのラフを作成したうえで、それが世界観に沿ったものであるのかどうかを、織田氏がチェックするなどして調整が加えられていくのだ。

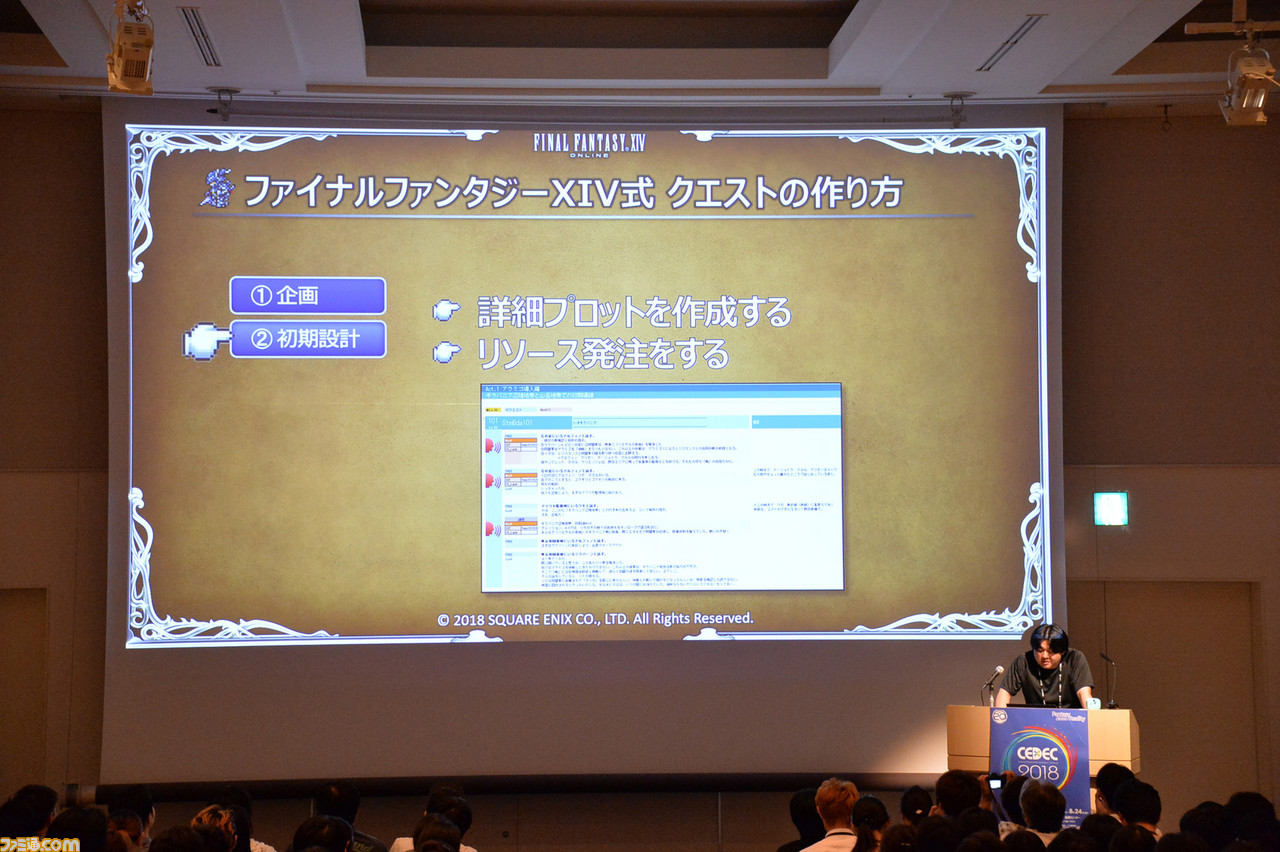

【工程2】初期設計

シナリオプランナーが工程1で作った大まかなあらすじを、より詳細なプロットに仕上げる。この段階で、登場人物の内訳や場面ごとの目的などが具体化されていく。またここでは、イベントで登場するカットシーンの中身や、それらにボイスが入るのかどうかも決められる。

【工程3】詳細設計

工程2で作成したプロットを、実装を担当するイベントプランナーがいくつかのパーツに分解し、クエスト全体のデザインを詰める。そのうえで、マップ上のどこに何を配置し、そこでどんなことを行うのかを具体的に決めていくことになる。

この段階で、シナリオとイベントの両プランナーが同じ完成形をイメージできていないと、リソース不足などが発生して実装漏れが起こったりする。そうした事態に陥ると、工程5でほかの部署に多大な迷惑を掛けることになるので、詳細設計のフェーズでは双方の担当者によるコミュニケーションが重要になる。

【工程4】仮実装

ここから先は、ゲームデータの実装作業の工程だ。イベントプランナーが各種専用ツール/エクセル/スクリプトを用いて、クエストの受注からコンプリートまでの一連の流れを、ひと通りプレイ可能な状態まで持っていく。なおこの時点では、NPCのセリフやモーションなどが入っていないうえに、同じ見た目の人物も林立しているため、「いかにも開発中だな」といった状態になっている。

仮バージョンを実際にプレイすることによって、全体の流れの確認や検討課題の洗い出しが行える。必要とあらば、詳細設計のフェーズに戻って見直しが行われたりすることもあるのだ。

【工程5】本実装

シナリオプランナーが作成したテキストデータをもとに、イベントプランナーがゲームに入れ込む。モーション/カットシーン/UI(ユーザーインターフェース)表示など、当該のクエストに必要な要素をひと通り盛り込んで、完成まで持っていくのだ。

『FFXIV』プレイヤーはご存じかと思うが、クエストの進行に合わせて、NPCの配置場所やセリフの内容が変わることがある。そうした冒険の進捗に直接関係のない要素についても、この段階で実装が進められる。

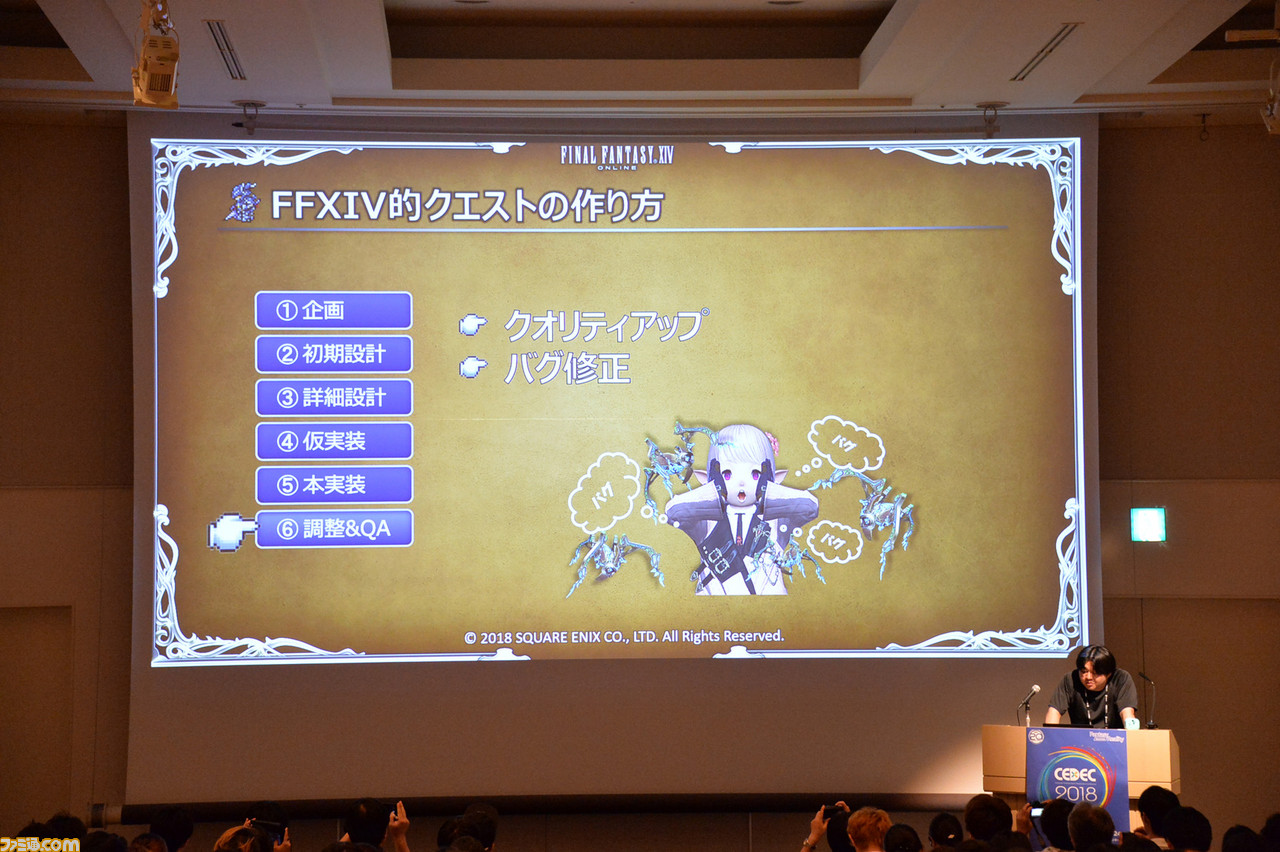

【工程6】調整&QA

本実装を終えた後は、ブラッシュアップとQA(検証作業)によるバグ取りをくり返す。クエストの制作はデータ上の文字列を多く扱うため、開発過程でちょっとしたミスが頻発する。ひとつひとつはさほど問題にならなくても、それらが集まると大きな不具合に発展することもあるので、決して気を抜けない。

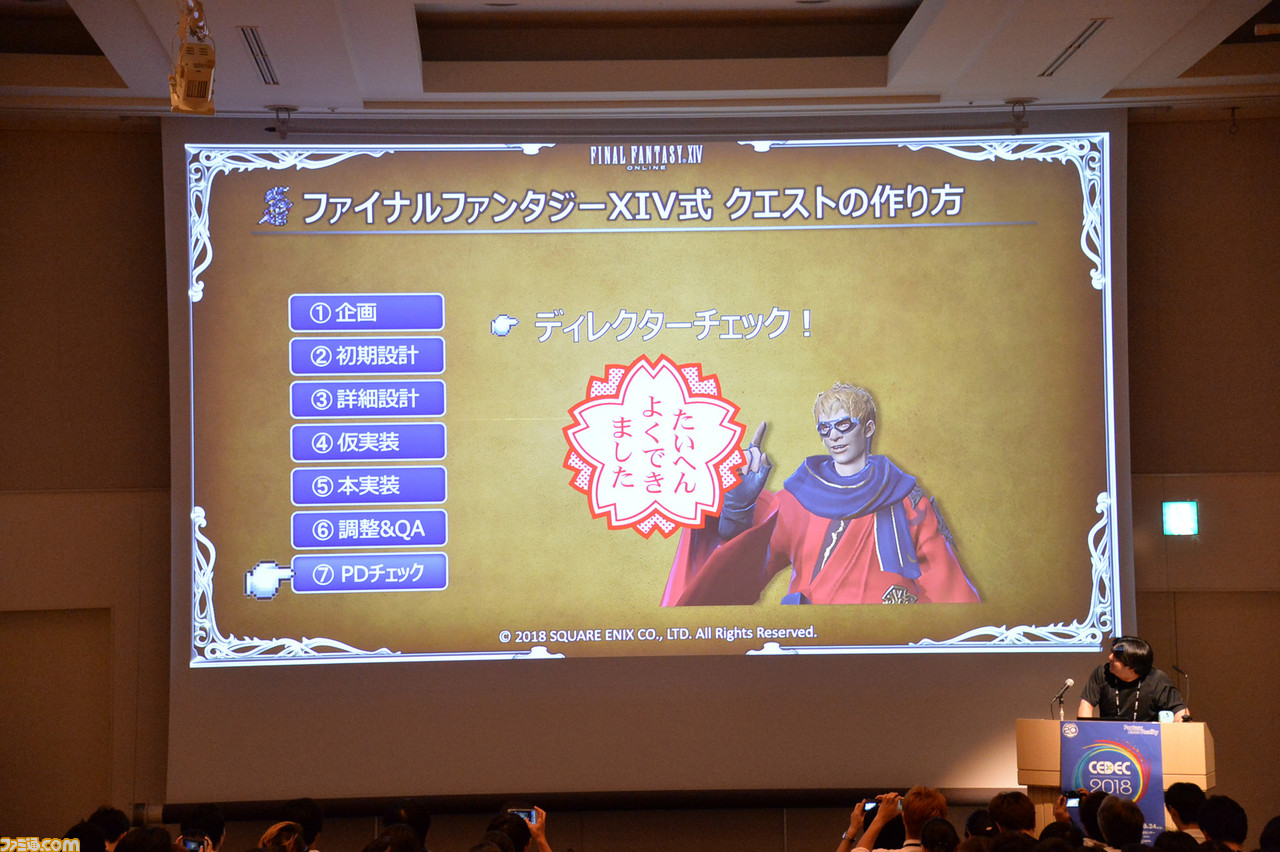

【工程7】PDチェック

制作の総指揮を執る吉田直樹プロデューサー兼ディレクターが、最終チェックを行う。同氏による確認が完了し、必要な修正作業を終えれば、晴れて完成となる。

クエストは種類ごとに力の入れどころが変わる

各工程の紹介を終えた後は、いよいよクエスト制作の具体的な中身を解説。拡張パッケージの第3弾『紅蓮のリベレータ―』を例に、メインクエスト、サブクエスト、クラス&ジョブクエストの各要素の制作手順を織田氏が詳しく説明していった。

【メインクエスト】

プレイに長時間を要するメインクエストは、シナリオがつまらないと途中で投げ出されてしまう。ほかのクエストよりも責任重大なので、織田氏は「シナリオライターは胃の痛い日々を送ることになる」と話していた。

クエストが少なければ、そのぶんスタッフの負担が軽減できる。加えて、シナリオの満足度さえ確保できていれば、クエストの数が少なめでもプレイヤーに納得してもらえる可能性が高い……そこで織田氏は、プレイ時間の確保を意識しすぎて冗長になるよりも、むしろサクッと終わる作りを目指したという。

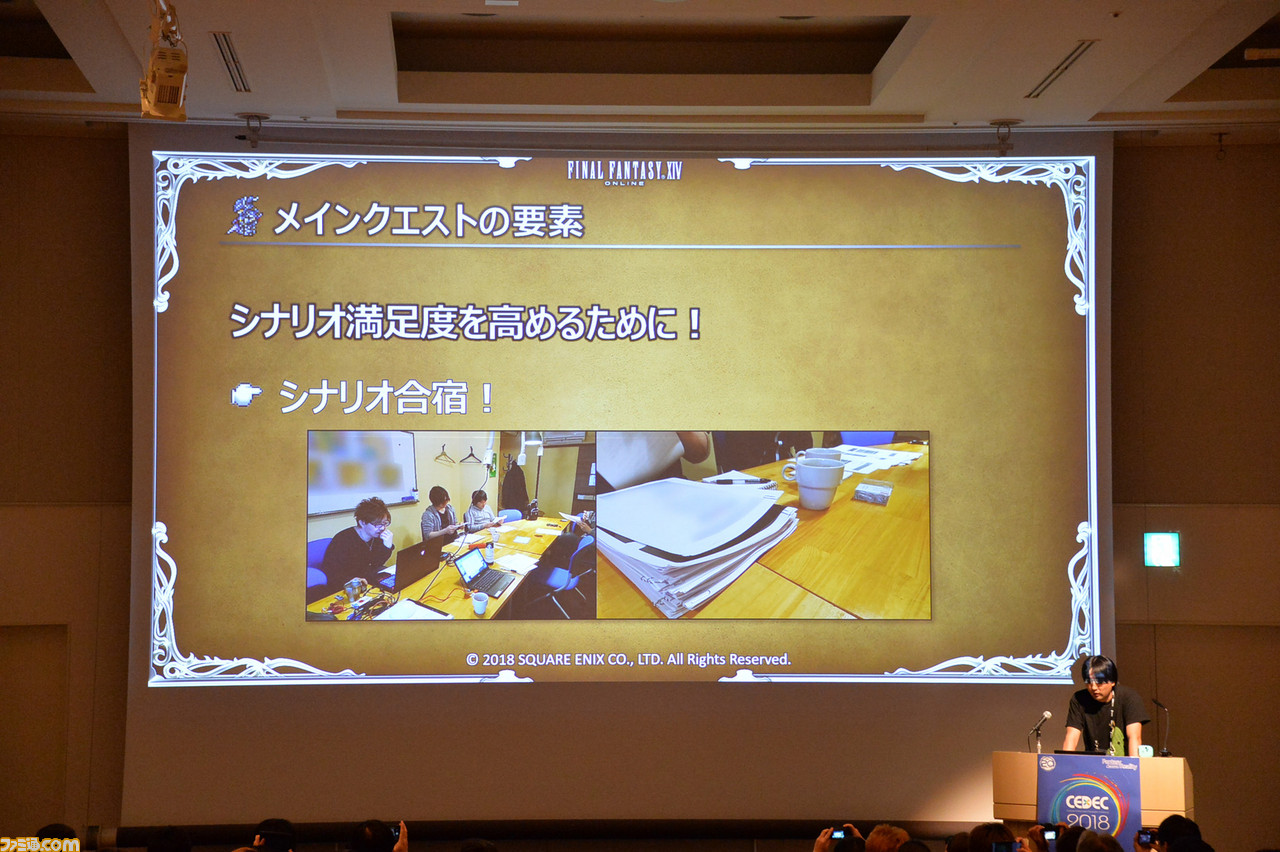

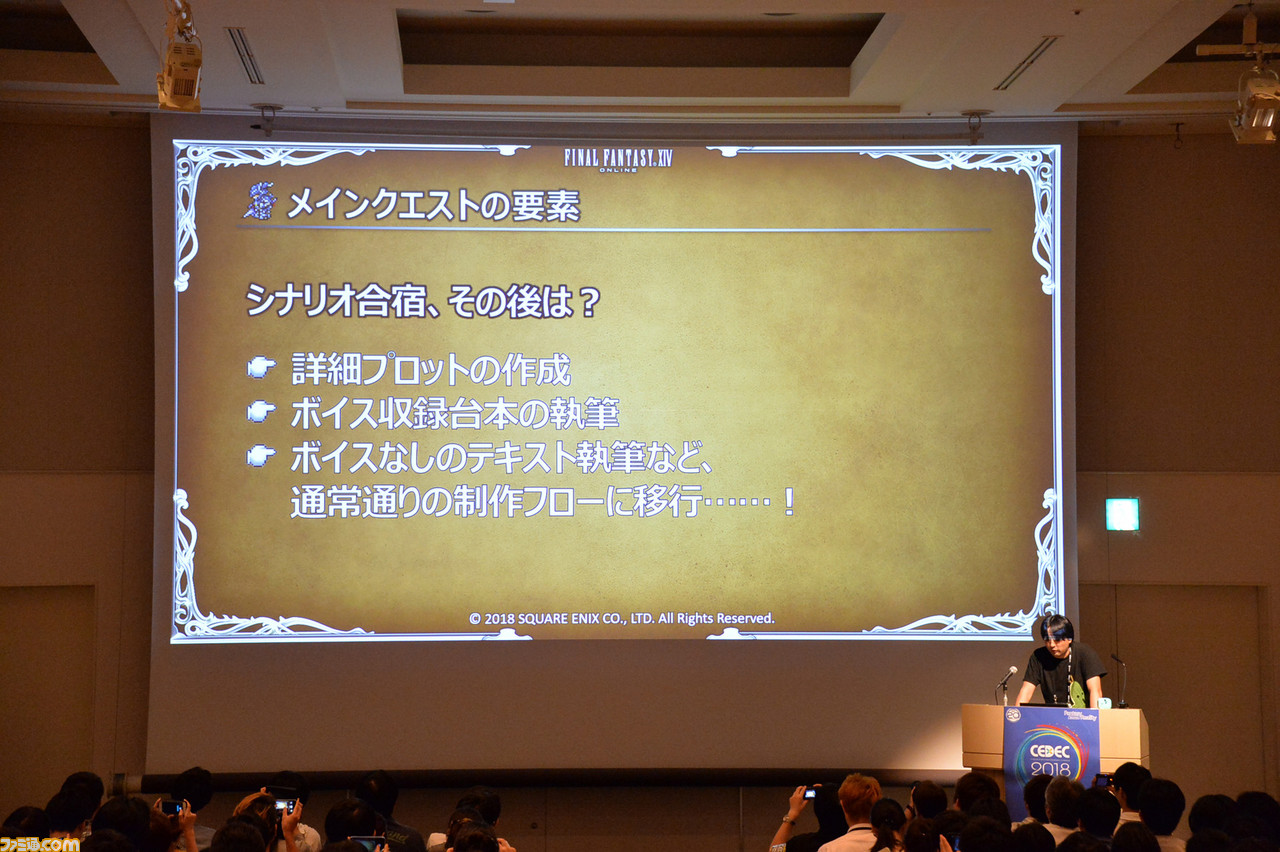

その目標を実現させるために、同氏を含むシナリオ担当者と吉田氏が都内の貸し会議室にこもって、3日のあいだ合宿を実施。ストーリーを形作るうえでの最重要項目が、徹底的に話し合われたのだ。合宿で決められた要素は、おもに以下の4つ。

◆物語のテーマと、そのざっくりとした流れ

◆主要キャラクターの設定

◆フィールドの移動ルートをはじめとする、プレイの導線

◆ダンジョンやボスバトルに登場する相手とそのコンセプト

合宿を行った理由について織田氏は「後続の業務が滞るのを避けるため」と説明。メインクエストのシナリオ制作は、拡張パッケージ開発の最上流に位置する業務なので、最低限の部分を早い段階で決めることで、作業の遅滞を防いでいるのだ。

【サブクエスト】

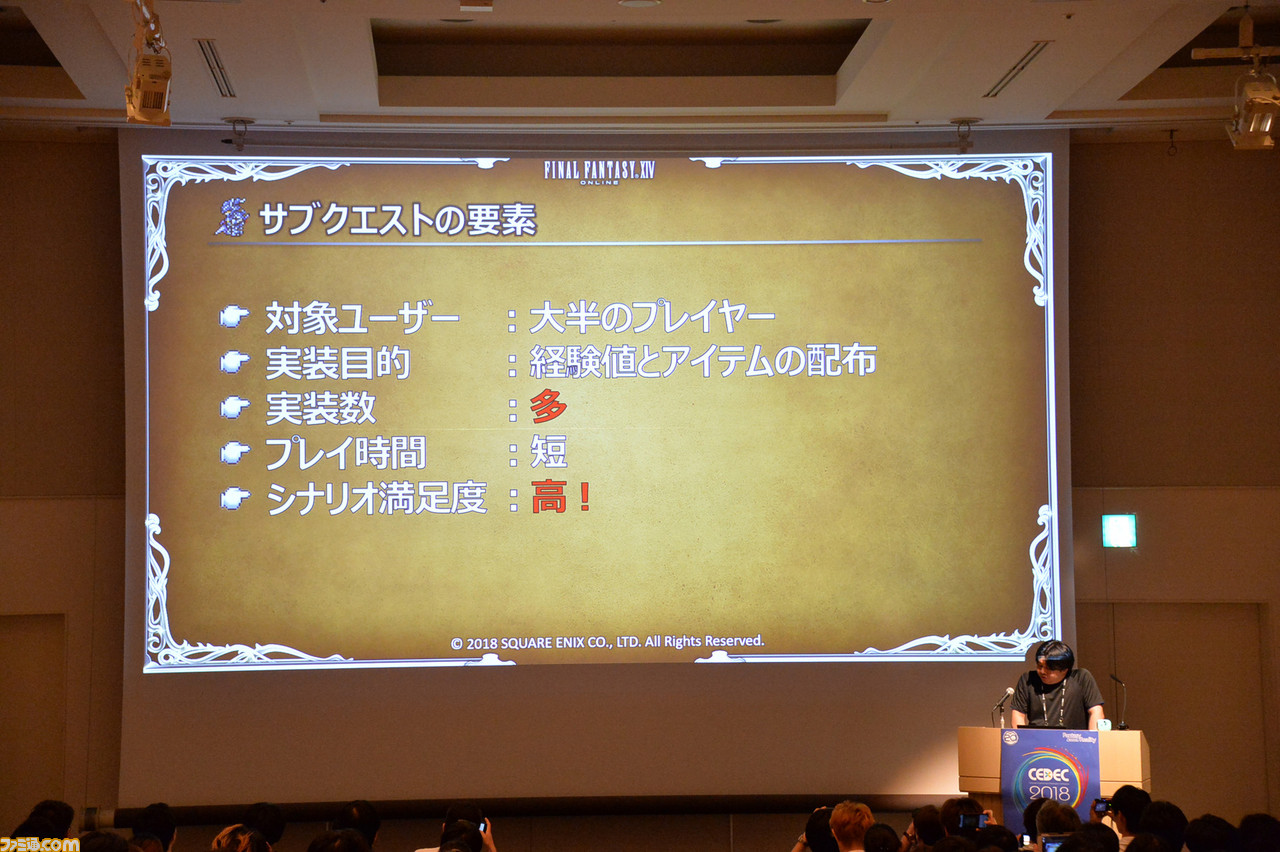

サブクエストは、訪れた場所の成り立ちが知りたい人や、経験値およびアイテムを収集したい人向けの要素。完遂しなくてもゲームの進行には影響がないので、興味がないプレイヤーはスルーしてもかまわない、というのが作り手側の基本姿勢だ。

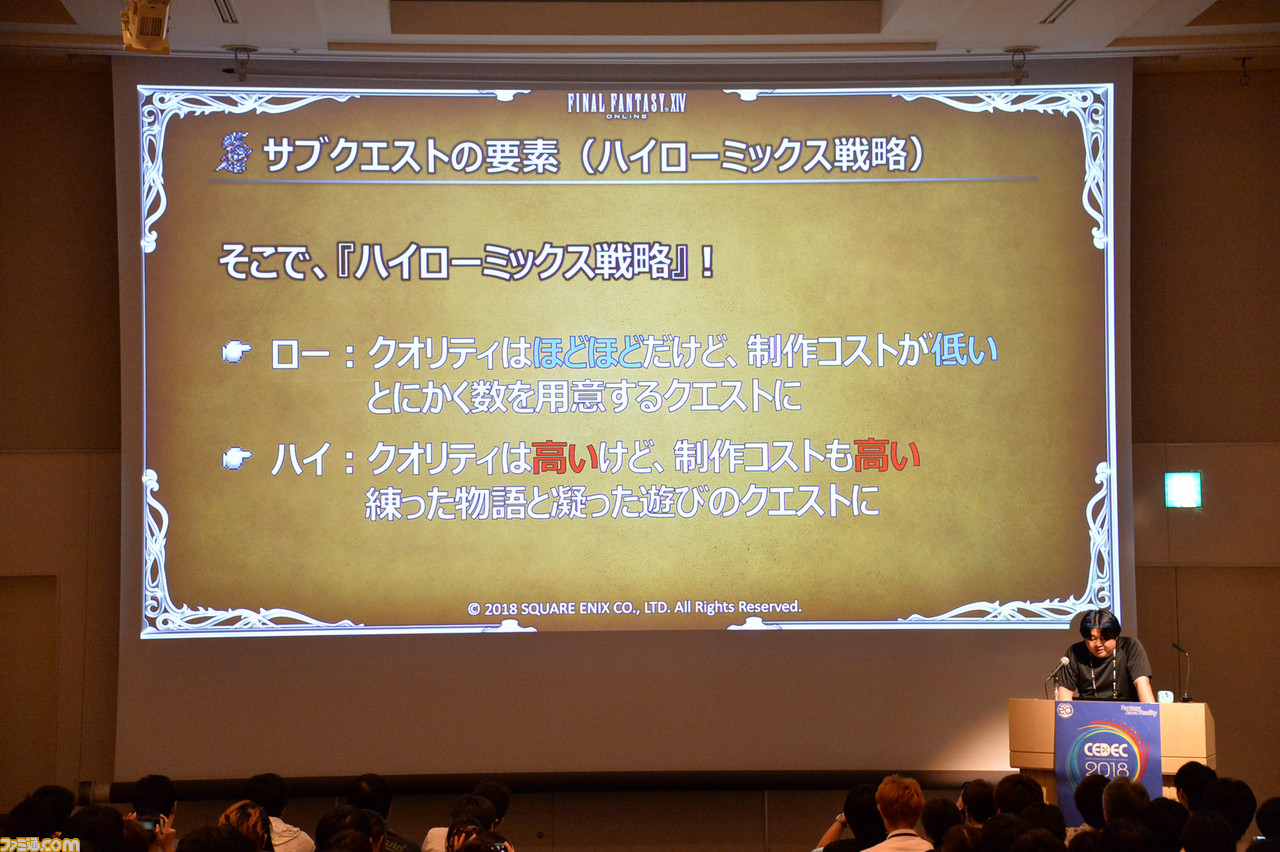

膨大な数のサブクエストをすべて充実させようとすると、当然ながらコスト不足に陥ってしまう。そこで、いわゆる“お使い”的なクエストを散りばめつつ、ところどころにハイクオリティーな任務を配置する、ハイローミックス戦略を採用。工藤氏いわく「限られたコストの中で、最大限のゲーム体験を提供する」方針を取ったのだ。

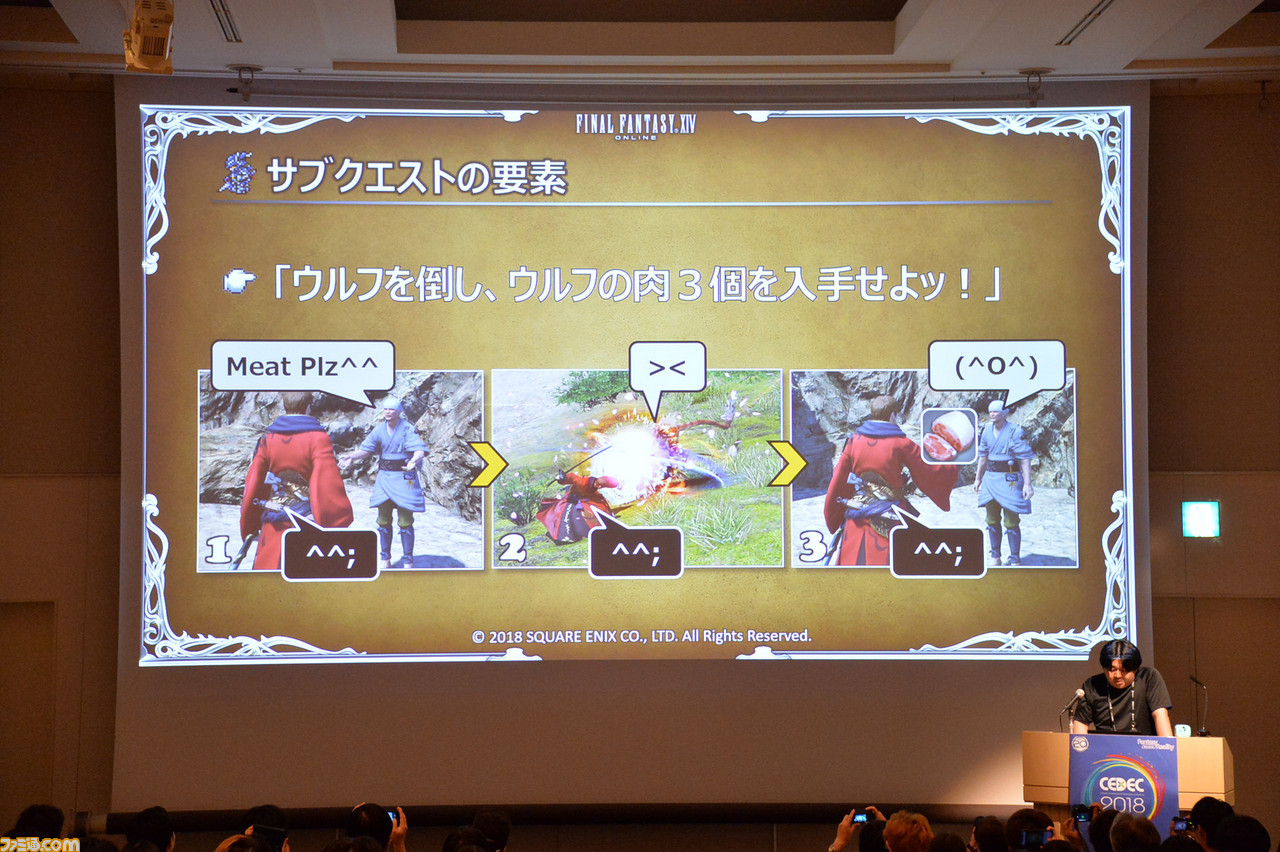

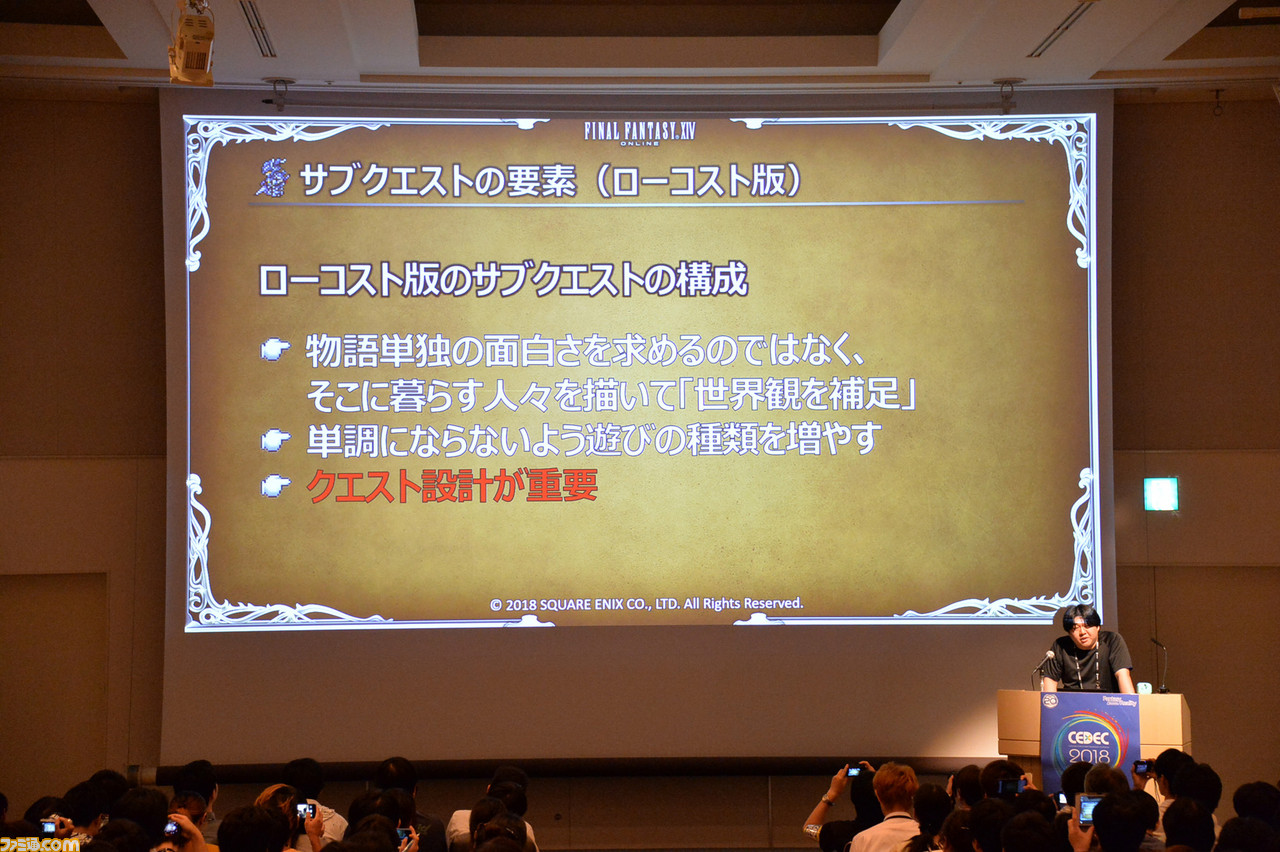

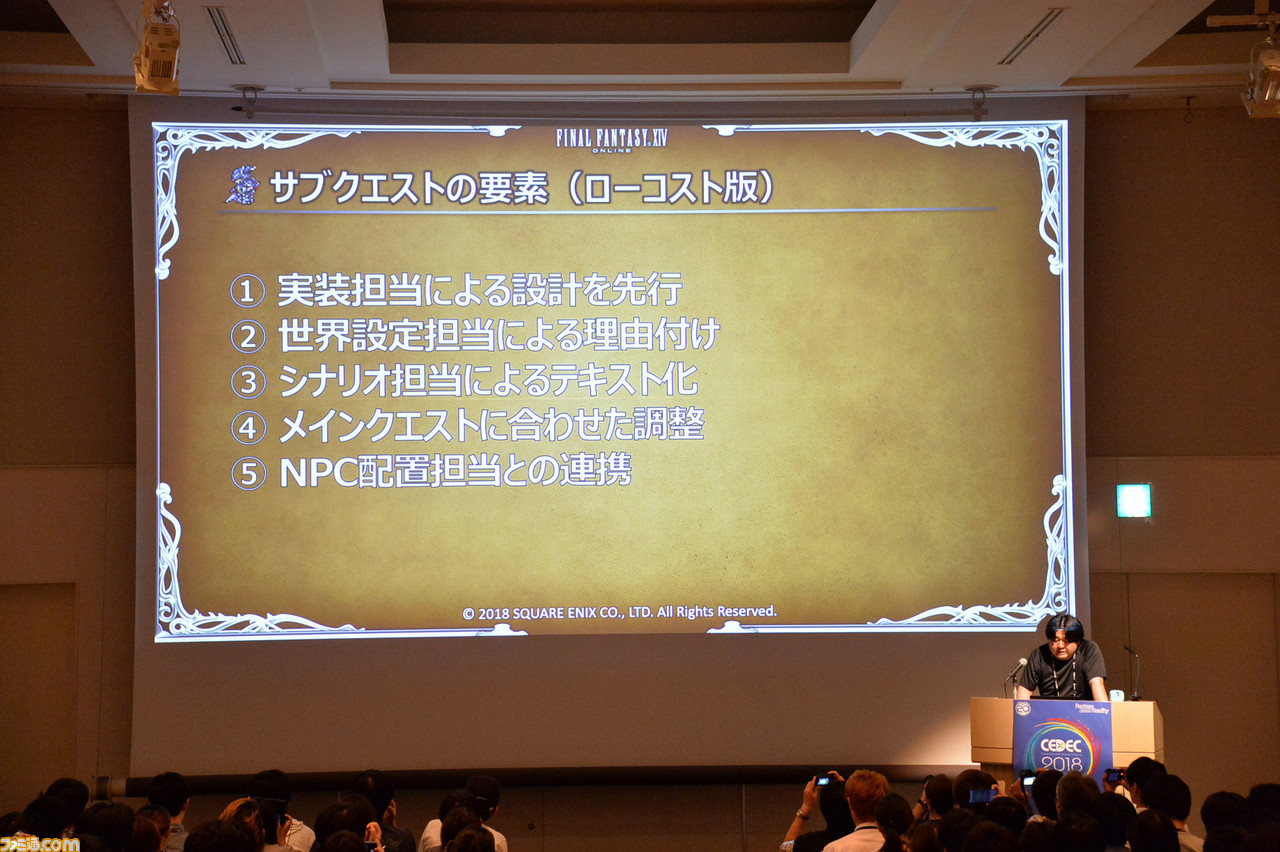

ローコスト版のサブクエストのポイントは、プレイヤーが考える時間を短くすること。プレイヤーを飽きさせないために、シナリオの充実よりもクエストの設計のほうに重きが置かれているのだ。このため、実装を担当するイベントプランナーが最初にクエストの骨組みを作ったうえで、シナリオプランナーが肉付けを行うことになる。ちなみに、「こんなひどいお話があった」といった感じで会話が弾むよう、このタイプのクエストには、あえて毒のある物語やバッドエンド的なシナリオも盛り込まれているのも特徴だ。

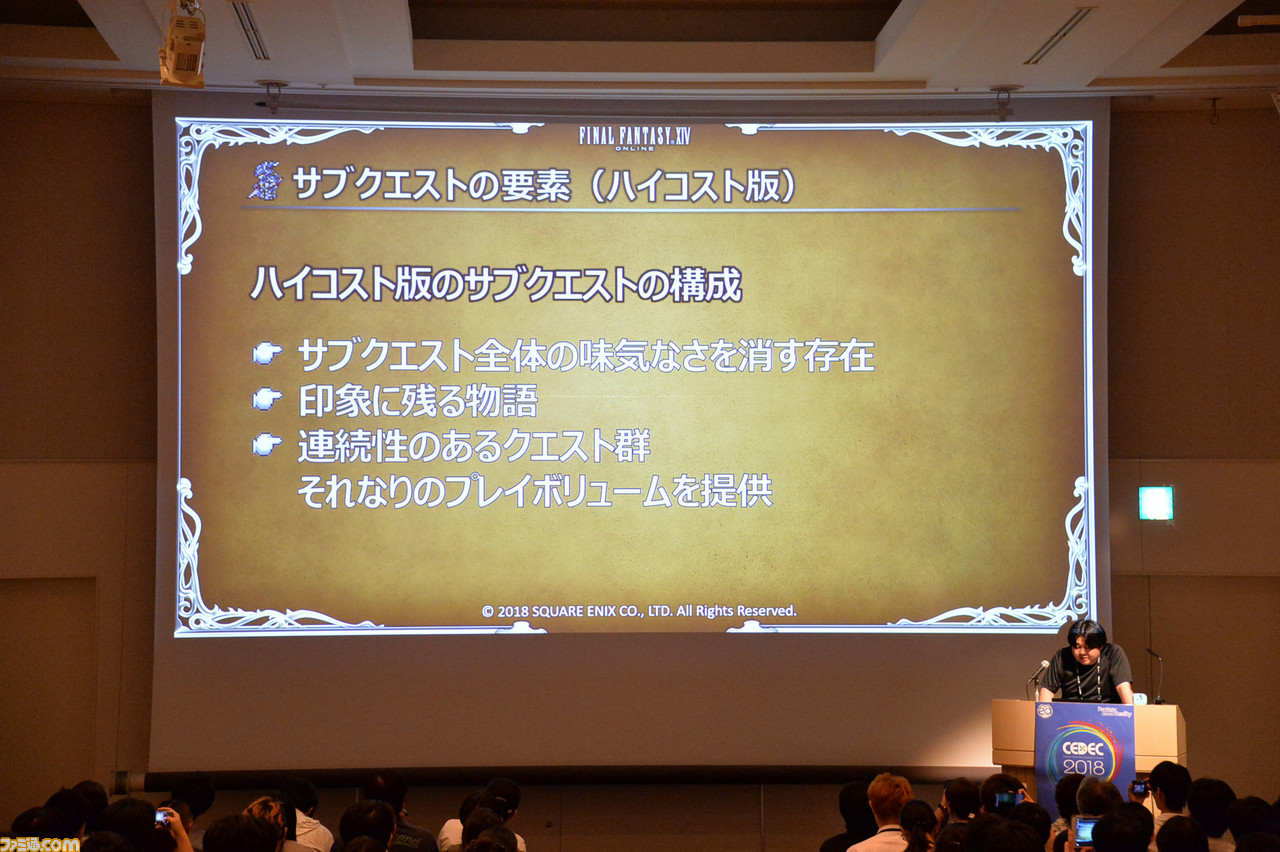

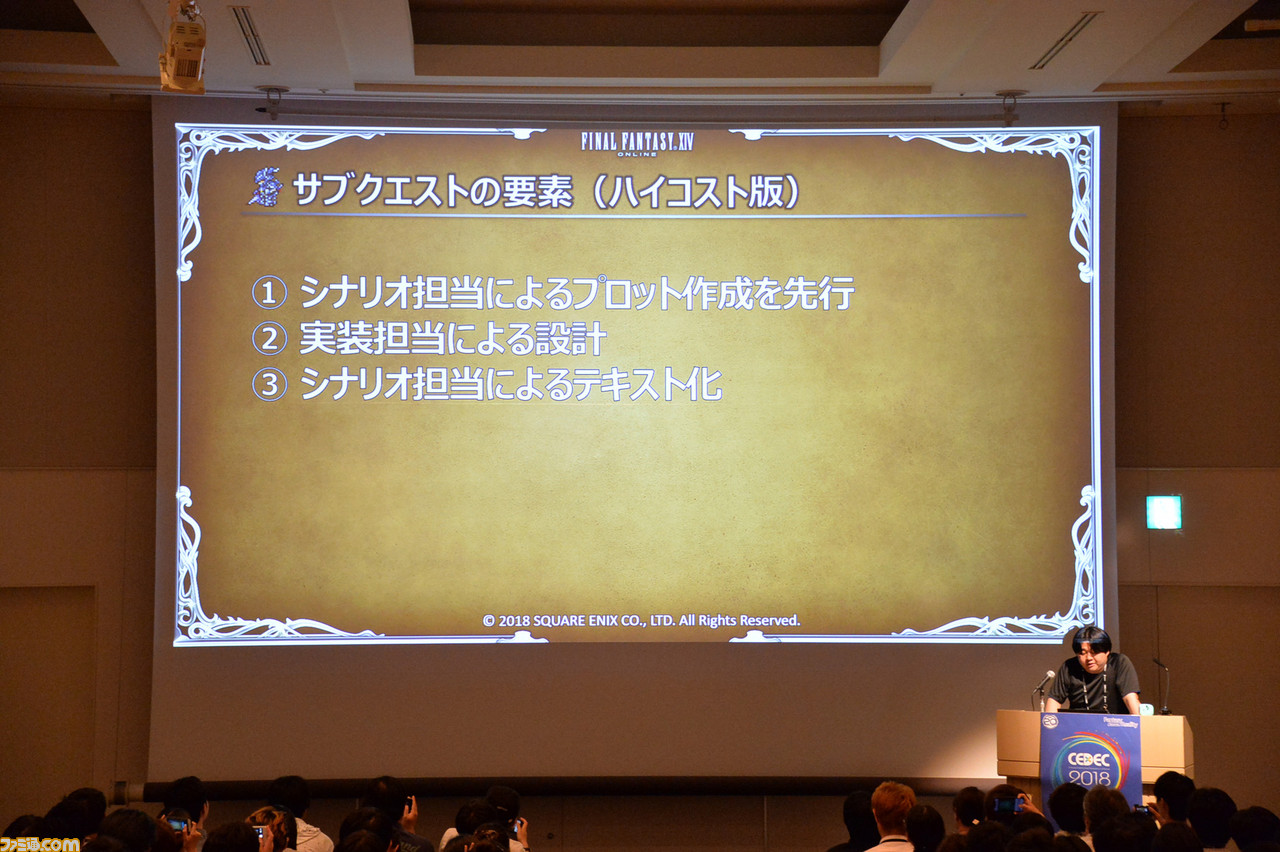

一方でハイコスト版のほうは、サブクエスト全体のゲーム体験の質を底上げするために、より多くのコストを掛けて制作。起承転結のある骨太ストーリーに沿って登場する人物が存在感を発揮するよう、クエストの設計よりもプロットの作成が先に行われるのだ。

つまり初期の段階では、シナリオプランナーがハイコスト版を開発する一方、イベントプランナーはローコスト版を制作する。そうして作り込みが進んでいくと、双方の業務が逆転。シナリオプランナーがローコスト版に携わり、イベントプランナーがハイコスト版の作業に取り掛かるのだ。手順の異なる工程をふたつ同時に走らせることで、両者のあいだで生じがちな待ち時間を極力減らしている。

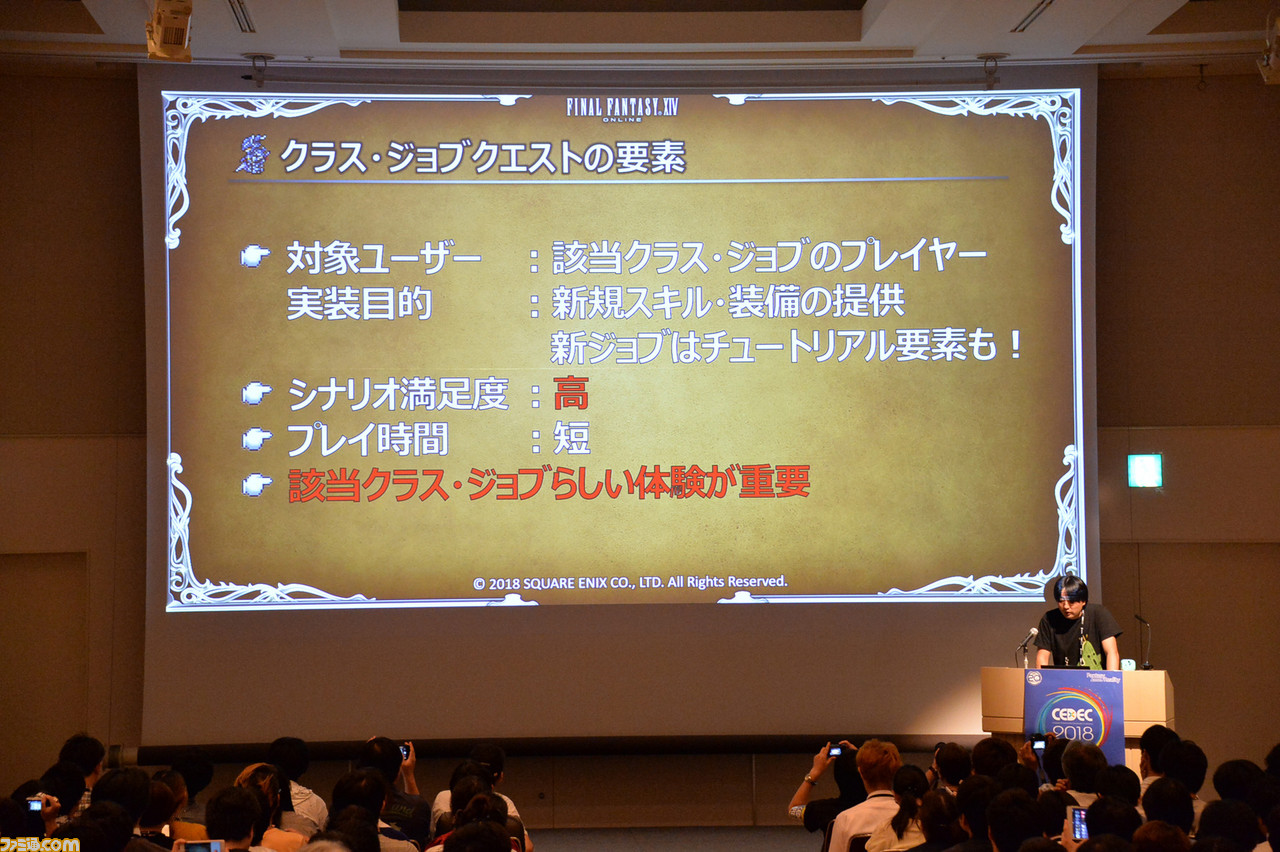

【クラス&ジョブクエスト】

レベル上げに時間を要するため、クラス&ジョブクエストでは、「育ててよかった」と思えるシナリオ作りが重視されている。手塩にかけて育成したクラスやジョブにふさわしいストーリーを楽しんでもらうことで、その職業をもっと好きになってもらうことが目標なのだ。

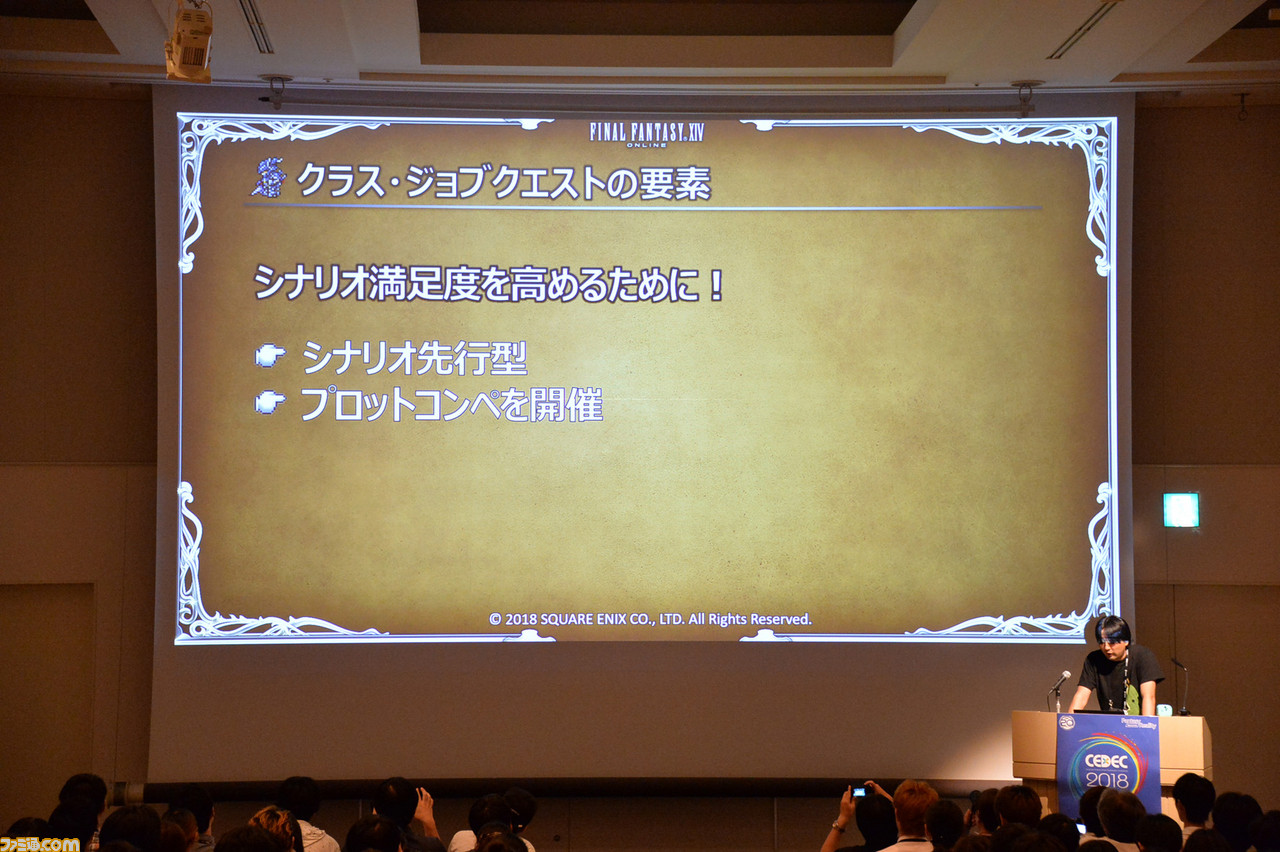

『蒼天のイシュガルド』開発当時は、シナリオプランナーに希望ジョブをヒアリングしたうえで、クエストを割り振っていた。その結果、個々のプランナーが個別にプロットを考案したせいで、ネタの重複が多発してしまったという。実際に織田氏は、「『蒼天のイシュガルド』はダークファンタジーがコンセプトだったため、復讐をテーマとするシナリオがつぎつぎと生まれて頭を抱えました」と話していた。

このときの反省を踏まえ、『紅蓮のリベレータ―』では、プロットをコンペで選ぶ方式に変更。200文字程度のあらすじと物語の見どころを、シナリオプランナーだけでなくイベントプランナーからも参加者を募り、それらの中から優秀作を選んでいったのだ。

コンペを行ったことでネタの重複は回避できたのだが、この方式の場合は、アイデアが採用されたスタッフにより多くの仕事が割り振られてしまうことになる。これを避けるべく、優秀作が選ばれた後にスタッフを集めて、開発を担当するジョブ&クラスを“挙手”により改めて決定。コンペが振るわなかった人も、ある程度自分が書きたい物語を担当できるようにしたのだ。これによって、織田氏によれば「シナリオプランナーのモチベーションが下がるといった現象は起こらなかった」とのこと。

クエストどうしのまとまりも意識

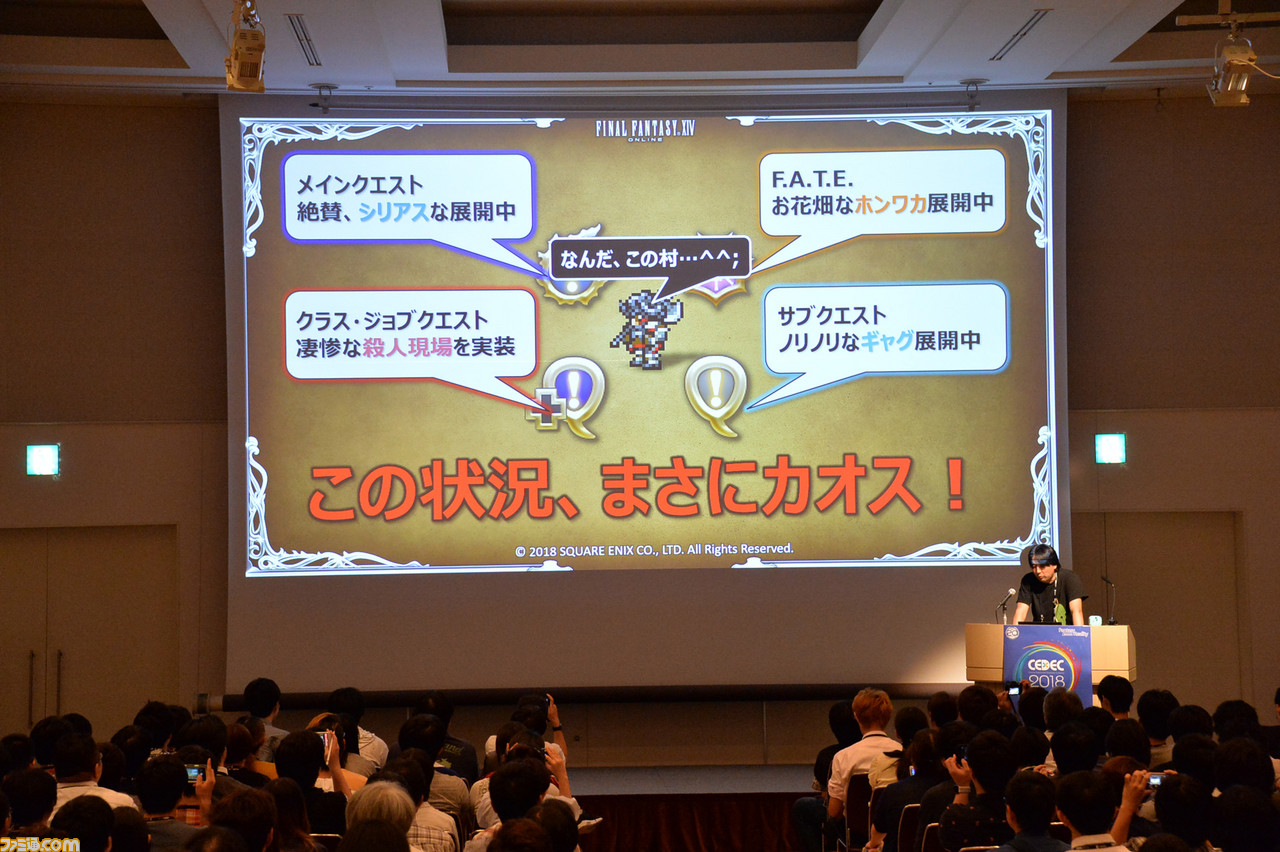

一連の作業を順番に進めていては時間が掛かりすぎるため、クエストの開発はすべて同時並行で行われる。だが、個別の要素をあまりにもバラバラに作ってしまうと、ゲーム全体がまとまりに欠けたものになってしまう。

これを避けるために、ほかのスタッフが作成したプロットを読み込むことはもちろん、クエストで訪れる場所が重複しないよう話し合うことも必要になってくる。そうした調整作業を円滑に行うべく、開発ブースの壁面に大きめの地図を掲出。NPCやバトルを配置したい場所に、付箋を貼るといった工夫がなされている。

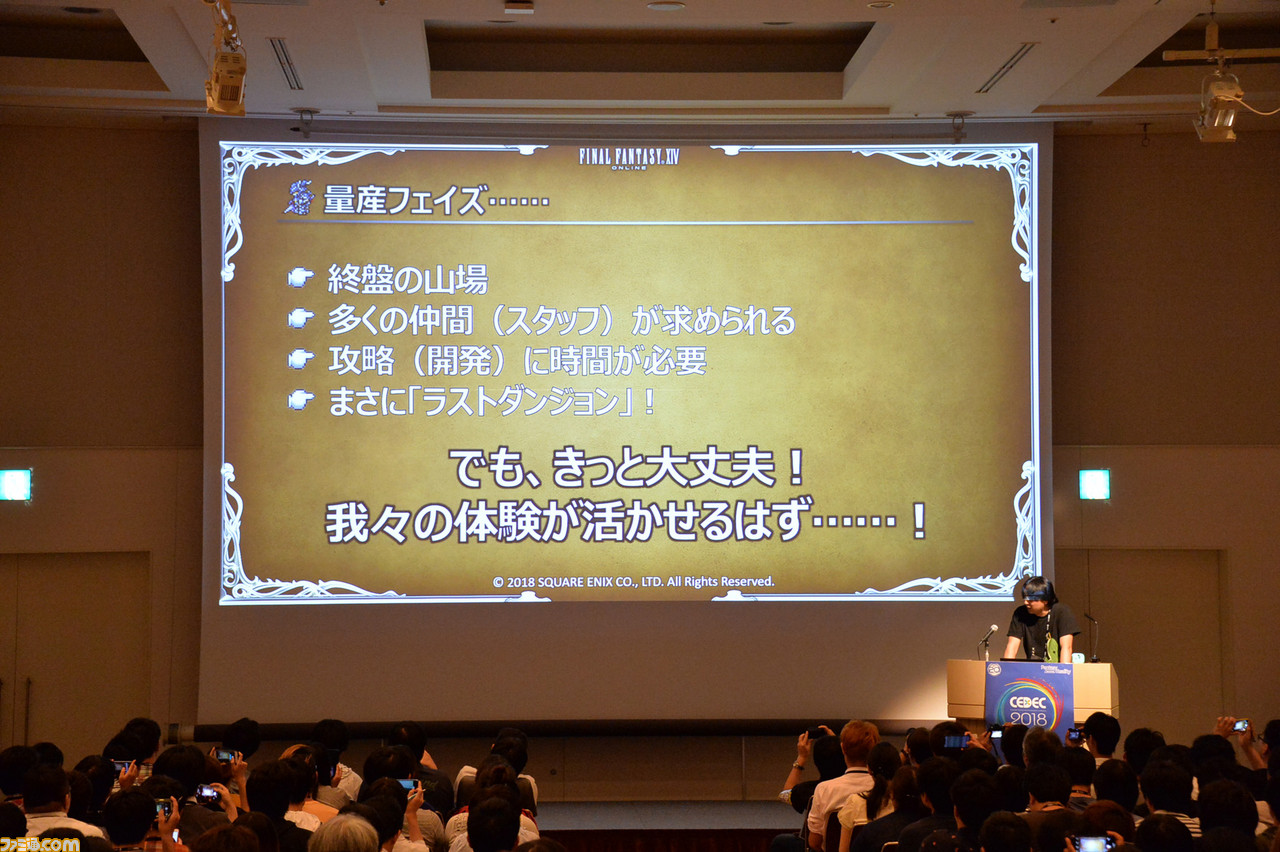

そして、あらゆるゲーム開発において最後の壁となるのが、いわゆる量産フェーズと呼ばれる工程。これを乗り切るためには、多くの人手と時間が必要になる。

この日に行われたカンファレンスの発表内容は以上の通り。かなり踏み込んだ解説がなされたので、『FFXIV』のクエストがどのような流れで作られていくのかがおわかりいただけたと思う。本記事でお伝えした内容を念頭に置きながらクエストを進めれば、スタッフたちの苦労やちょっとした工夫が、冒険の端々で垣間見えるはずだ。