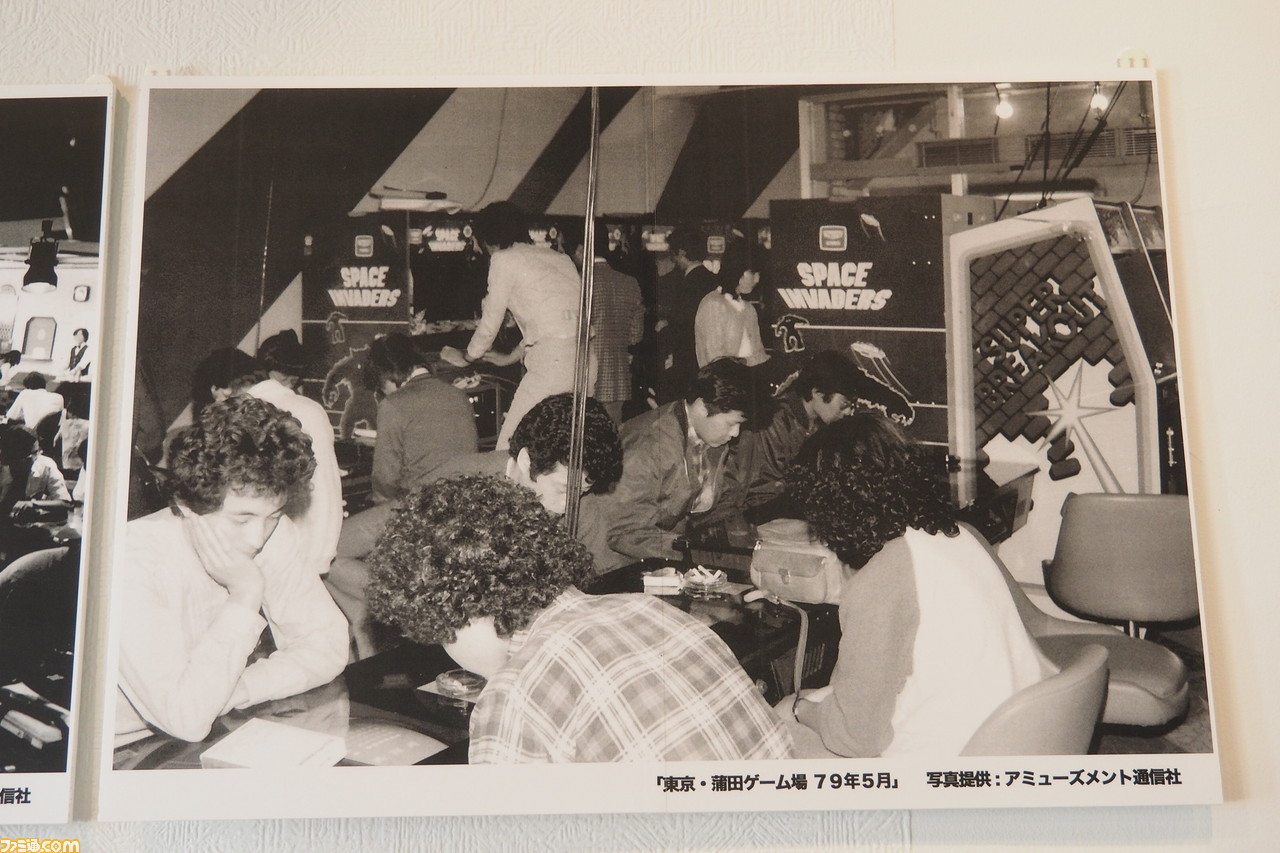

2018年8月18日、秋葉原に1日限りのインベーダーハウスが復活した。この“インベーダーハウス 2018”は、1978年にリリースされるや社会的ブームを巻き起こした伝説のゲーム『スペースインベーダー(以下、インベーダー)』の40周年を記念して行われたもの。インベーダーハウスとは、当時“置けば儲かる”状態だったインベーダーだけをズラリと並べた遊戯施設のことで、いわば現在ゲームセンターの先祖とでもいうべき存在。その当時に動作していた実機の展示・フリープレイはもちろん、開発者のトークショーなどで大いに盛り上がったその様子をリポートする。

秋葉原のQLQLCafe(クルクルカフェ)にて行われた同イベントは、開始時間を前に数十人が行列を作るほどの人気ぶり。中にはインベーダーキャップを着用した人の姿もあり、インベーダー人気の根強さを感じさせた。

店内では、アップライト筐体、テーブル筐体に収められたインベーダー(とその関連作)がお出迎え。当時大量に作られたインベーダーとはいえ、保存状態がよいものは大変貴重なもので、そうしたマテリアルともいうべきものが居並ぶさまに、来場者は目をキラキラと輝かせながらプレイしていた。来場者の中心はインベーダー世代だが、中には熱心にプレイする小学生の姿もあって微笑ましかった。

イベントの目玉のひとつが、インベーダー開発者の西角友宏氏と、同サウンド基板開発者の亀井道行氏を招いてのトークショーだ。

話題はまず西角氏がインベーダー以前に制作を手掛けた『スピードレース』(日本初のスクロール型レーシングゲーム。1974年稼働)からスタート。当時まだCPUが使われていないため、論理回路を用いて設計していったと西角氏は説明し、「楽しくもあり大変だった」と振り返った。しかもスピード感あふれるゲーム性とが評価され、「社内表彰を受けた」(西角氏)ほどの大ヒットとなり、カラー化といったマイナーチェンジ作品が多数制作されていったという。

トークは進み、1978年ごろのインベーダー開発当時のエピソードへ。インベーダーで画期的だったのは開発ツール(ライトペンでのキャラクターデザインなど)やアセンブラによるプログラムの導入(それ以前のビデオゲームは電子回路で動作していた)であったと西角氏は説明。ユーモラスにアニメーションするキャラクターデザインやバランス調節は、西角氏ひとりで何度もくり返して決めたものだそう。ビデオゲーム黎明期とはいえ、西角氏のゲームデザイナーとしての優れた能力がうかがえるエピソードに来場者はオドロキの表情を見せていた。

インベーダーといえば不気味なサウンドも印象的だが、亀井氏は「(歩行音は)とにかく低くて心臓に響くような音に」という注文が西角氏からあったと振り返った。そのため、初期にリリースしたものは筐体のスピーカーが割れてしまい、耐久性のあるダブルコーンのものに交換したのだとか。また、弾丸の発射音に関しては同時期にサウンド基板を手掛けていた『ブルーシャーク』との差別化(と時間制約)で“キュン”という高音にしたのだと説明すると、自分の意図した音とは違っていた西角氏は「40年経って結果的には良かったと思っているが、納得はしてない」と語り、来場者たちを笑わせた。

ほかにも、インベーダーリリース直前の発表会や、発売からブームになるまでの顛末、名古屋撃ちはなぜ修正しなかったのかといったエピソードが披露されるたびに、来場者はその貴重な発言に興味深く耳を傾けていた。最後に両氏が、40年も経って多くの人に遊んでもらっていることに感謝の言葉を述べると、場内は大きな拍手に包まれた。

その後は、ゲーム文化保存研究所の大堀康祐氏を招いてのトークショーやスコアアタック大会などで大いに盛り上がった本イベント。今回のイベントを主催したOBSLiveのおにたま氏は「インベーダーの40周年をファン有志の手でお祝いしたい想いから企画しました。今回は僕らが主催でしたが、他の方たちも同じような形で続けていってもらえたら嬉しいです」と語っていたので、東京以外の我こそはという有志は、ぜひ名乗りを上げていただきたい。