Dim Bulb Gamesのアドベンチャーゲーム『Where The Water Tastes Like Wine』を紹介する。プラットフォームはPC/Mac/Linuxで、言語はメインの英語のほか、独仏露に字幕対応。かなり英語力を必要とするが、非常に優れた作品なので、この機会に紹介したい。

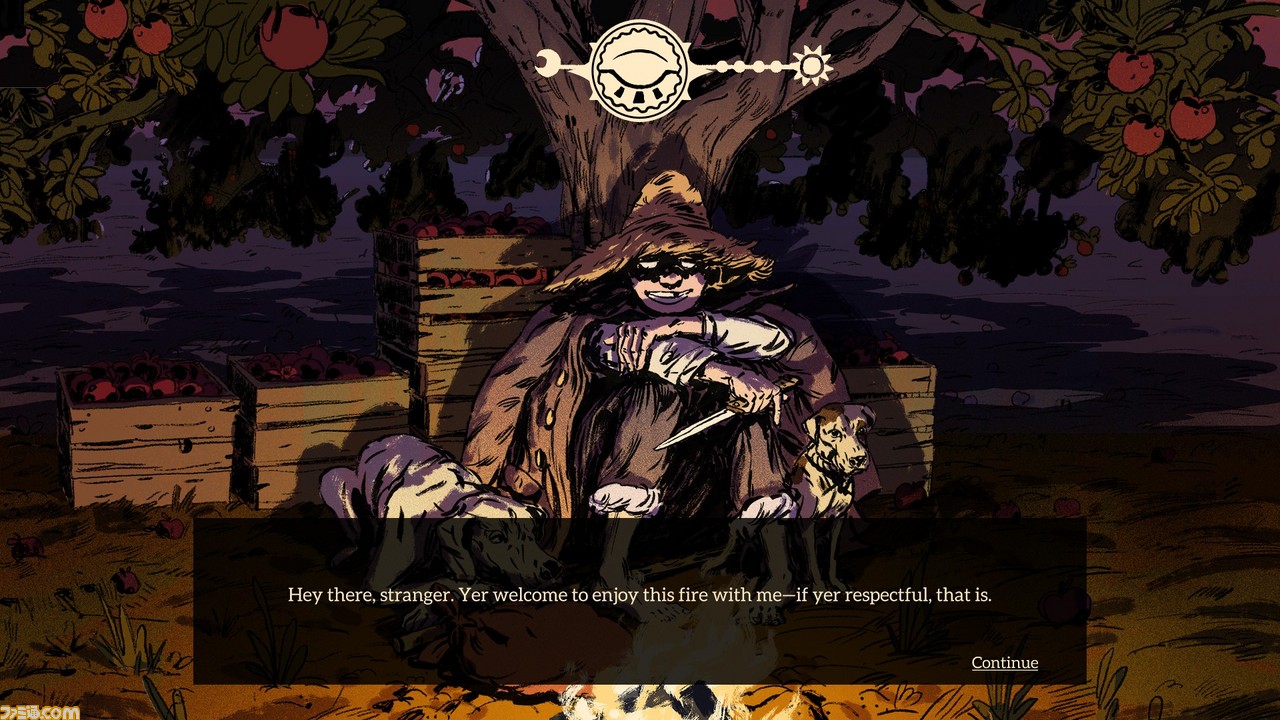

焚き火の周りに集まった旅人たちが語り合う夜。

何もない荒野の夜、揺らめく焚き火の灯りを挟んで、たまたま出会った放浪の旅人が、「そういえば、こんなことがあったんだけどよ」「俺はこの前、こんな奴に出会った」と、ちょっと変わった旅先の体験談や身の上話を交わす。

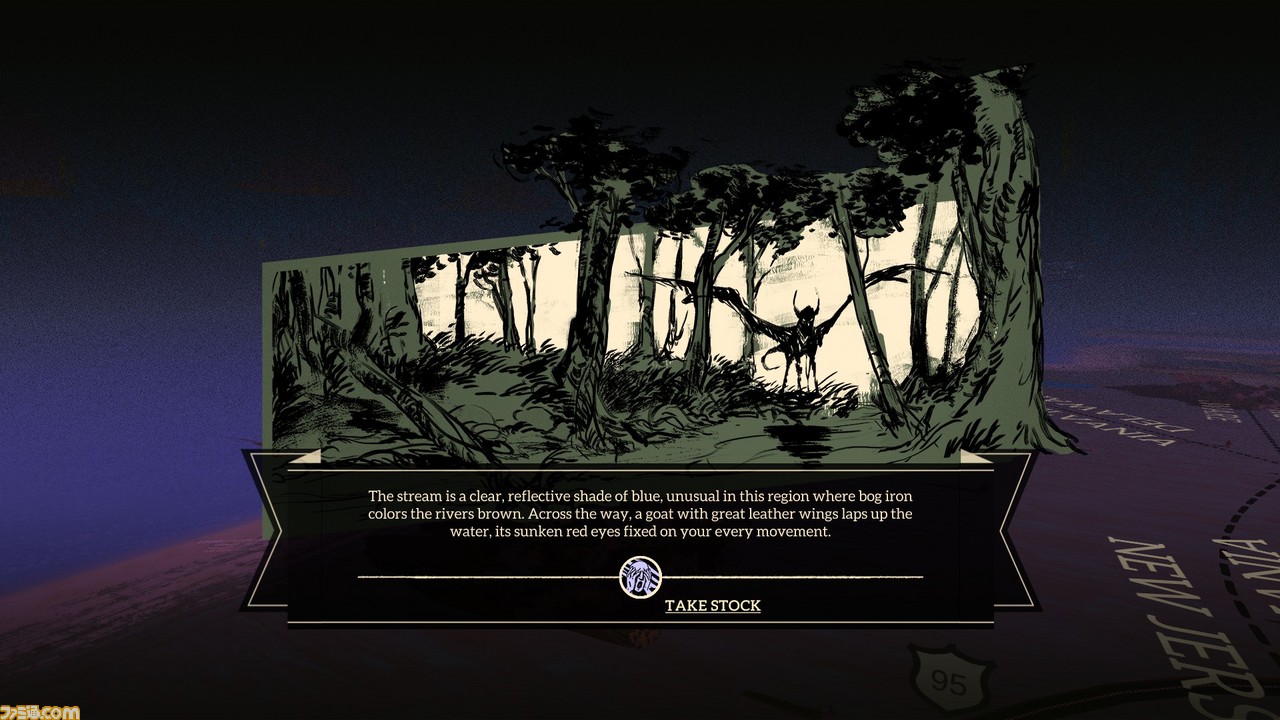

嘘とも本当ともはっきりせず、オチすら少し曖昧。たまたま見掛けた裏事情がありそうな別れの場面だったり、因果を感じさせる怪異の目撃談だったり、ある場所でこんな親切な人に会ったというだけのちょっとしたいい話だったりもする。

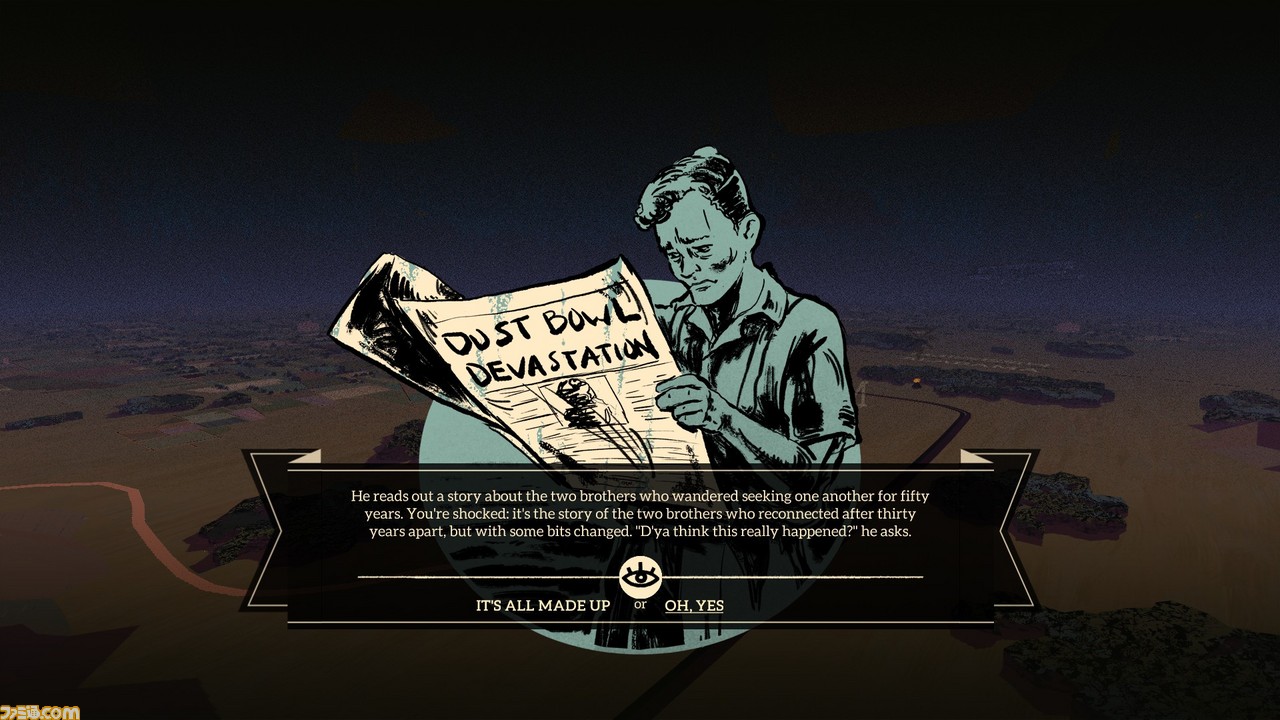

そんな中から妙に印象に残ったエピソードが、「これはある旅人から聞いたんだが、こんなことがあったらしい」と、旅人から旅人へ、酒場から酒場へ、街から街へと話されて広がっていく。

時に語り部が自分で体験したかのように話したり、時に話に尾ひれがついたり。そうしてひとりの旅人が語った体験談が、人々の間で物語として形作られていく。本作のテーマは、そんな放浪の旅と、旅人たちによって広まっていく民話だ。

アメリカ全土を旅し、物語を集め広める

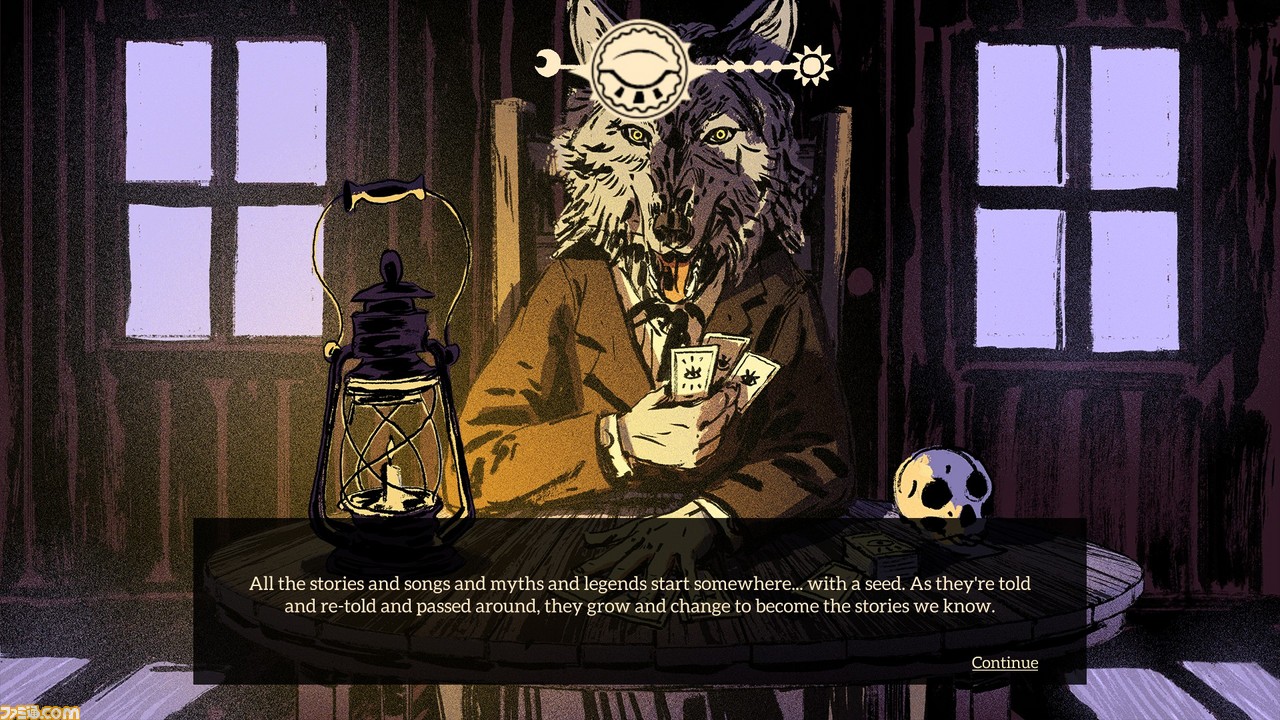

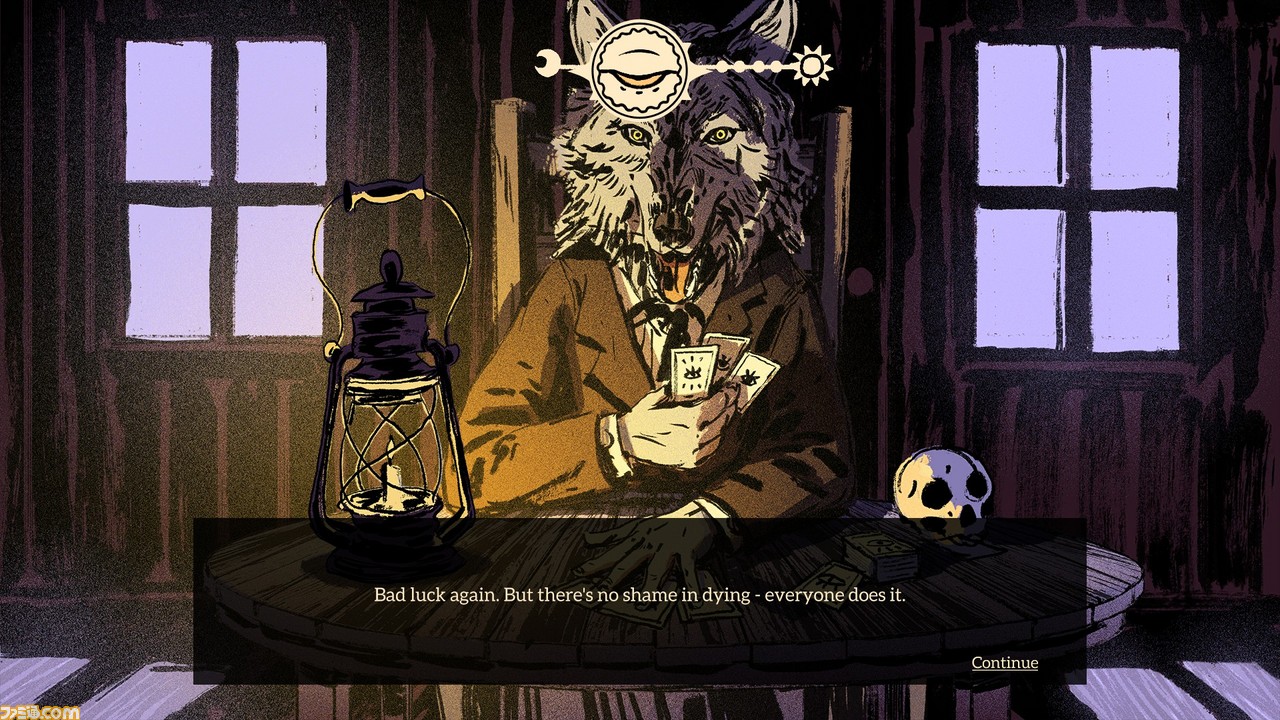

本作の主人公もまた、アメリカ各地を放浪する旅人のひとりだ。ある酒場で“狼”(演じるのはなんと、世界的ミュージシャンのスティング)との賭けに負けたことで、放浪の旅を続けて物語を集め広めるという運命を課せられる。

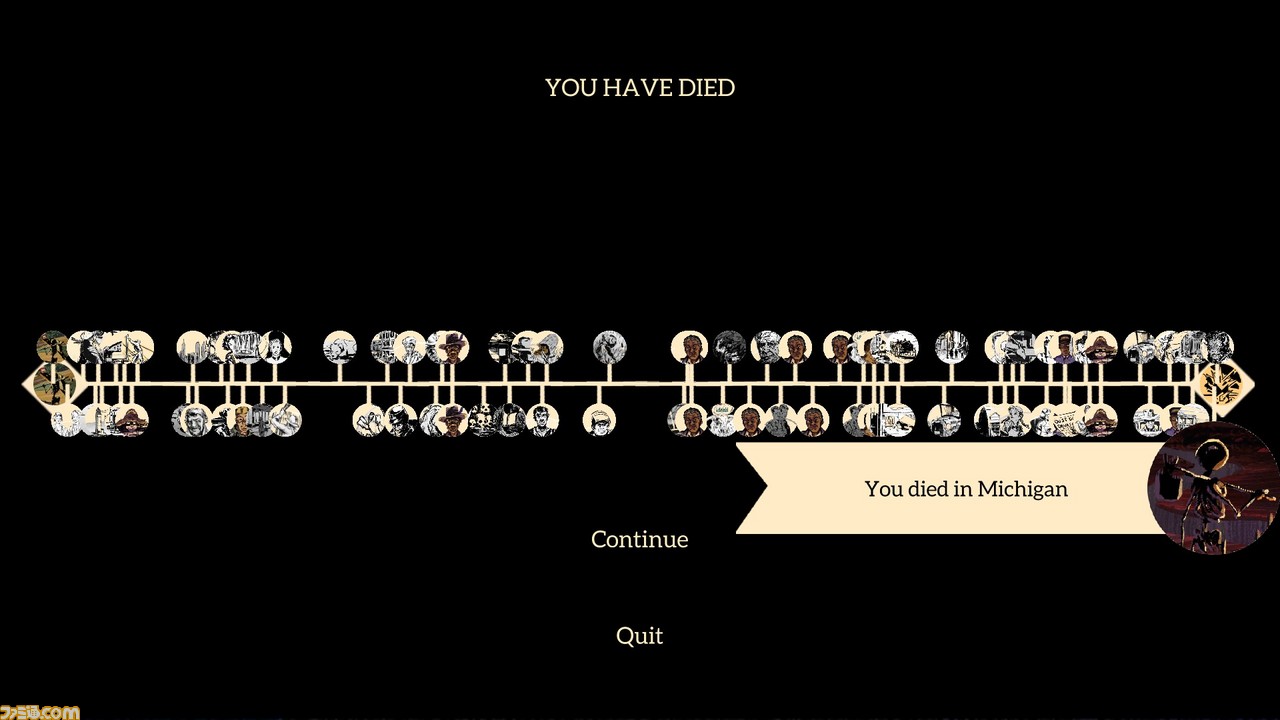

ゲームはプレイヤーが広大なアメリカ全土を模した3Dマップ上を旅することで進んでいく。時代的には第一次世界大戦以降、1920~30年代ごろと思われ、幹線道路でヒッチハイクしたり、駅で列車のタダ乗りに挑戦したりもできるが(お金がある時は支払って乗車することもできる)、基本はゆっくりとした徒歩の旅だ。

ブルーグラスなどのカントリーミュージックが流れる中をふらふらと歩き続け、さまざまな場所に行き、さまざまな人と出会う。移動がゆっくりしているからこそ、「もうちょっと南に行ってみるか」とか「せっかくだからこっちの州にも行ってみよう」という気分にもなってくる。

さっさと行きたいところに行けた方が楽なのはまぁそりゃそうなのだが、本作は“旅”に現代的な最適化を求めず、“現在地点と目的地をほぼ最短で結ぶ移動”ではない何かをそこに見出すような作品なんだからしょうがない。お茶でも飲みつつアメリカ地図を広げながら旅を楽しむのをオススメしたい。

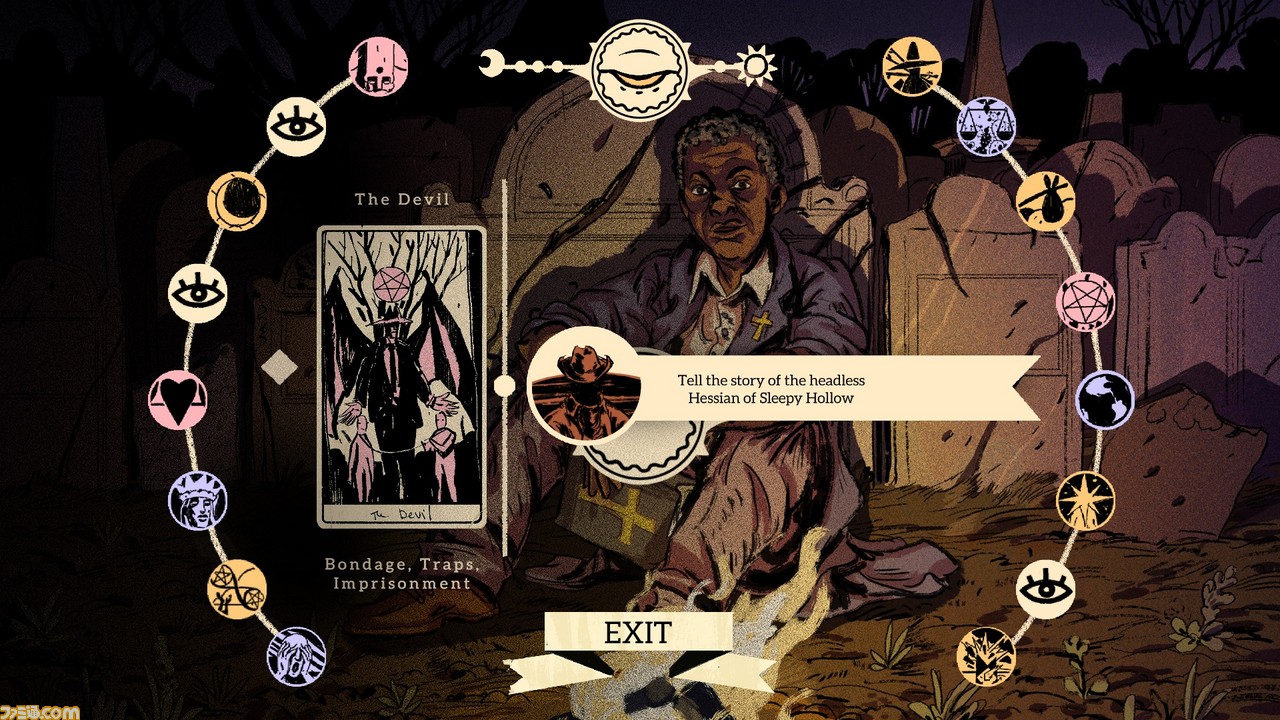

そうやって旅するうちに、プレイヤーは各地で話のタネになる出来事に遭遇していく。焚き火のアイコンがある場所では他の旅人たちに会うことができ、彼らの望むテイストの話を披露することで、引き換えに彼らの身の上話を聞くことができる。

朝が来る前に一定回数以上リクエストに応えることができれば、彼らの話が次の章に進む。足りなかったら、彼らが移動した先で再度チャレンジすればいい。いずれにしても、自らの体験談と引き換えに彼らの話を聞き集めていくのがゲームの目的だ。

やがて彼らに話したものが、新たな物語として形作られていく。旅先の街角で、かつてあなたが体験し旅人に話したエピソードが、異なるディテールを伴って伝わっているのを見聞きすることになるだろう。

そして次にその話を披露する時、あなたもまた少しだけ刺激的になった変種の方を話すようになる。なぜなら焚き火の前では人々の口から口へ伝わる内に蓄積された物語の魔力こそが大事なのであり、“実話”かどうかはそれほど重要ではないからだ。

開拓国家アメリカの物語の源流をめぐる旅

本作が土台としているもののひとつに、アメリカの“ほら話”(トール・テイルズ)の伝統がある。開拓民などが焚き火の前で語る、どこまで本当か怪しい冒険談や幽霊話、スカッとする逆襲に、教訓めいた因果応報譚。それらのいくつかは近代アメリカの伝説となり、数々の英雄を生み出してきた。

このほら話の伝統はアメリカの近代文学にも大きな影響を与えているとされており、例えば短編小説の名手アンブローズ・ビアスなどもトール・テイルズ的な作品を数多く残している。実際、本作のメインクリエイターであるJohnnemann Nordhagen氏に話を聞いたところ、トール・テイルズの伝統や、ビアスの代表作のひとつ『アウルクリーク橋の出来事』などからインスピレーションを受けているという。

もうひとつ重要なのが、19世紀末から20世紀初頭にかけてアメリカを渡り歩いていた“ホーボー”と呼ばれる流浪の労働者たち。定住する場所を持たず、路上で寝泊まりしたり、無賃乗車をくり返したりしながら仕事を求めて移動を続けるという生活スタイルがフロンティア・スピリットの体現者と見なされ、こちらも文学・音楽・映画などで数多くの作品の題材となってきた。

要は本作は、ホーボーとしてアメリカを旅し、ほら話を交わしながら、開拓国家アメリカの物語の源流をたどっていく話なのだ。

日本語対応は今後あらためて検討

なおNordhagen氏いわく、ローンチ時点では日本語に対応しないものの、今後あらためて公式な日本語対応を検討する予定があるとのこと。

また、同氏はFullbright在籍時にプログラマーとして開発に参加したアドベンチャーゲーム『Gone Home』で、ファン翻訳を積極的に支援するためのプロジェクトに関わっており、2014年にその内容を振り返った講演も行っている。

そこで本作でのファン翻訳の技術的可能性について質問してみたところ、現状ではゲームのリリースに集中しており『Gone Home』のよう具体的な支援プロジェクトには着手していないものの、ファン翻訳そのものについては「膨大なテキスト量を訳さなくてはならないのを除けば、それほど難しくはないはず」とのこと。